Подвиг Ивана Сусанина (кратко)

Уроженец Костромской области Иван Сусанин по сей день считается эталоном патриотизма. Ему установлен не один памятник и о его подвиге до сих пор спорят историки.

Биография

Версии подвига

Существует несколько версий как происходили события. Историки и сейчас не могут достичь одного мнения.

Версия №1

Версия №2

Еще одна из распространенных версий называет место смерти не топи и леса Костромской губернии, а непосредственно саму деревню Домнино. О близком подходе поляков к деревне староста Сусанин узнал заранее и успел спрятать царя в овинной яме, предварительно забросав горелыми ветками и различным тряпьем. Ляхи, ворвались в дом к Ивану Осиповичу и провели обыск. Никого не найдя в доме они начали пытать крестьянина. Даже под страшными пытками Сусанин не выдал место, где спрятался молодой царь.

По официальной версии местом захоронения крестьянина изначально была сама деревня, а после прах перенесли в Ипатьевский монастырь. Но несмотря на это, археологами за все время были найдены несколько могил героя.

Признание подвига

О том, как происходили события точных версий нет. Существует лишь документальное подтверждение подвига. В 1619 году Михаил Федорович царским указом даровал зятю Ивана Сусанина Богдану Собинину половину деревни Деревнищ за подвиг его тестя. Этим Романовы признавали подвиг крестьянина и были благодарны ему за спасение царского рода и России.

Увековечивание подвига

В 1851 году был воздвигнут памятник Ивану Сусанину в Костроме, а центральная площадь стала носить его имя. Но в 1918 году с приходом к власти большевиков бюст был уничтожен. в 1967 году памятник был вновь воздвигнут, надпись на котором говорит о Сусанине, как о патриоте Русской земли.

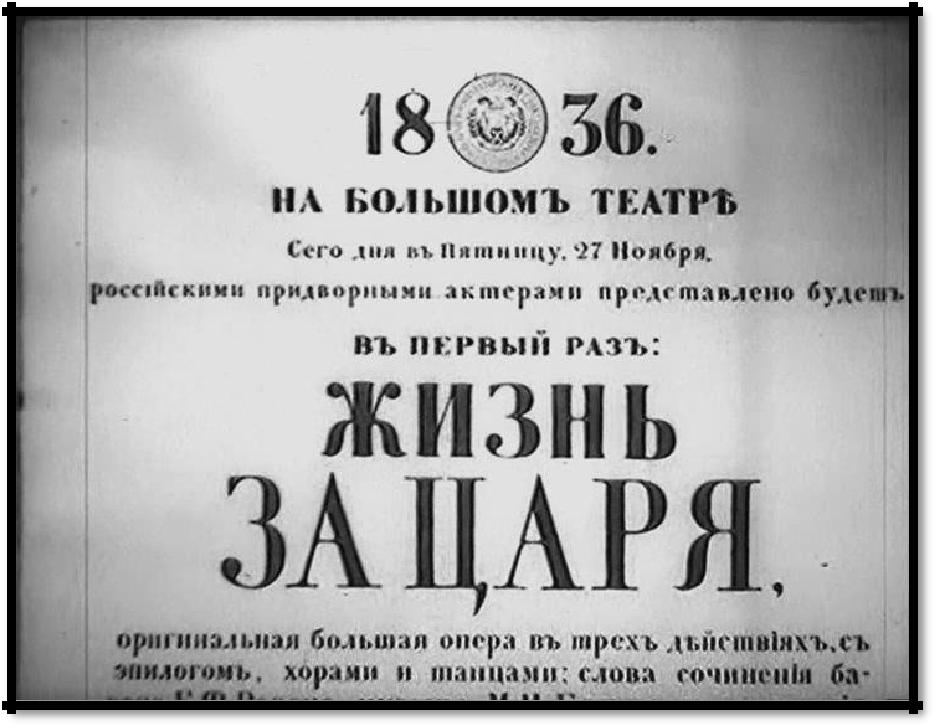

О подвиге Ивана Сусанина рассказывается в известной опере М.И. Глинки “Жизнь за царя”.

Заключение

Иван Сусанин реальный человек, который ценой своей жизни спас первого Романова. Но до сих пор историки спорят о мотивах подвига и как же было на самом деле. Еще одна загадка истории, которая останется неразгаданной.

Подвиг Ивана Сусанина: как все было на самом деле?

В чем именно состоял подвиг Ивана Сусанина? Что известно о нем наверняка, а что не находит подтверждения? И собственно, а был ли подвиг на самом деле? Попробуем разобраться в этом с помощью профессора истфака МГУ, доктора исторических наук Дмитрия Володихина.

Переменчивая слава

До 1917 года костромской крестьянин Иван Сусанин из села Домнино был одним из величайших героев России. Историки того времени писали о нем как о спасителе правящей династии. В 1613 году, незадолго до венчания на царство ее основателя, юного Михаила Федоровича Романова, Сусанин завел в лесные дебри и на болота вражеский отряд, пытавшийся добраться до будущего государя и его матери, которые жили в своем имении на костромской земле. Этот подвиг стоил жизни самому проводнику, но избавил от гибели державного отрока.

Николай Васильевич Гоголь отозвался о самопожертвовании Сусанина как о «подвиге любви». Композитор Михаил Иванович Глинка в 1836 году создал оперу «Жизнь за царя», которой в советское время из идеологических соображений поменяли название: «Иван Сусанин». А в 1843 году скульптор Василий Иванович Демут-Малиновский воздвиг в Костроме блистательный памятник, объединивший на общем пьедестале царя Михаила Федоровича и крестьянина Ивана Сусанина.

В советское время идея монархии стала предметом самого негативного отношения, поэтому Сусанина «разоблачали», историю его называли «анекдотом», «легендой». Памятник в Костроме, как водится, снесли. Однако в краткие периоды «русского патриотизма» советской власти имя его вновь сверкало на небосклоне высокой культуры.

В 1947 году, к 800-летию Москвы вышла отдельной книгой поэма Натальи Петровны Михалковой-Кончаловской «Наша древняя столица», и отдельный эпизод в ней — «Быль о славном партизане — о Сусанине Иване».

Подвиг Ивана Сусанина подан там ярко, образно:

В вековой седой глуши,

Где ни конного, ни пешего

Не бывало ни души,

Сосны будто вдруг раздвинулись,

Ели встали стороной,

И снега, что шёлк, раскинулись

На полянке на лесной.

Здесь прогалинка просторная,

А под тонкой коркой льда

Тут болото — бездна чёрная,

Что не мёрзнет никогда.

Подломился под поляками

Хрупкий, тоненький ледок, —

Как ни выли, как ни плакали,

Всё ж не вытянули ног!

И, трясиною зажатые,

Увязая в ней по грудь,

Проклинали провожатого,

Что их вёл в последний путь.

Пан, что ближе был к Сусанину,

Полоснул его ножом,

И вскричал Сусанин раненый:

«Мы отчизну бережём!

Паны пусть на Русь не зарятся —

Не дадим земель своих!

Наш народ от вас избавится!»

Тут вздохнул он и затих…

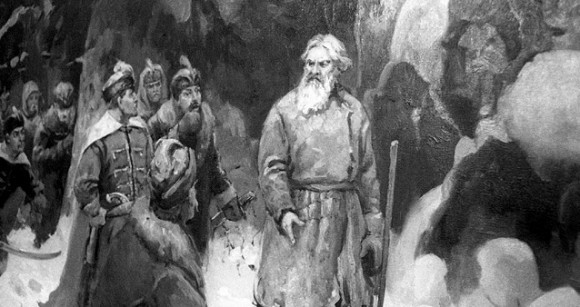

Иллюстрировал книгу знаменитый художник Владимир Андреевич Фаворский. Он создал чрезвычайно выразительную гравюру: литвинские паны, заведенные Сусаниным в мерзлое болото, во гневе и отчаянии убивают героя кинжалами, но пути к спасению у них уже нет.

А памятник в Костроме вновь появился — совершенно другой, работы скульптора Никиты Антоновича Лавинского, но оригинальный и впечатляющий своим выразительным монументальным лаконизмом.

О чем спорят историки?

В наши дни большинство специалистов склонно признавать, что подвиг Сусанина был действительно совершен. А в общественной мысли закрепилось, что это деяние имеет патриотическую основу.

Что касается действительных исторических документов, касающихся подвига костромского крестьянина, то они немногочисленны. По ним твердо известно, что крестьянин Иван Сусанин был захвачен отрядом «литовских и польских людей», добивавшихся у него признания, где находится Михаил Федорович.

Вспомним, что тогда происходило в России. Царя не было, династия Рюриковичей пресеклась после того, как изменники отдали царя Василия Шуйского в руки его врагов, поляков. Летом 1610 году его свергли с престола, а затем вывезли в Польшу, где он находился в заточении до своей смерти в 1612 году. Часть бояр захотела сделать царем польского королевича Владислава Сигизмундовича, но этому воспротивился Патриарх Гермоген: он отвергал кандидатуру царя-католика, а Владислав не желал переходить в Православие. Бояре, державшиеся Польши, впустили в Кремль польско-литовский гарнизон. После изгнания поляков из Москвы осенью 1612 года было решено созвать Земской Собор, который изберет царя из нескольких кандидатов, среди которых был и юноша Михаил Романов. Это был знатный родич царя Федора Ивановича, скончавшегося полтора десятилетия назад. Собор открылся в начале 1613 года и избрал именно его на царство.

До сих пор не установлено твердо и ясно место гибели Ивана Сусанина. Чаще всего называют село Исупово, стоявшее посреди большого болота, но вероятно и село Домнино. Разнообразные сенсационные известия о том, что найдены останки Сусанина или вещи — его самого, его семьи, погубивших его врагов, — не находят подтверждения.

Кто были захватчики, желавшие отыскать и захватить семейство Романовых? Вопрос и поныне дискуссионный.

Часть специалистов стоит за версию, согласно которой это мог быть отряд «воровских казаков», частью, видимо, литвинов и поляков. Банда искала богатое, широко известное боярское семейство с целью ограбить, предать пыткам и заставить отдать сокровища, припрятанные по военной поре. На худой конец, увезти с собой и потребовать выкуп…

Другая часть историков видит ситуацию иначе: на Земском Соборе Михаил Федорович стоял в начальной части списка претендентов на престол, и неприятельский отряд имел целью ликвидировать «неправильного» кандидата, освобождая место «правильным». А в числе таковых был и польский королевич Владислав… Да и до начала Земского Собора имя юноши не раз звучало именно в этом контексте.

Какая версия достовернее? И то, и другое возможно. Но, так или иначе, Иван Сусанин действительно пожертвовал собой за Романовых, спас их, поступил как истинный христианин и добрый русский человек. Так что слава костромского крестьянина — вполне заслуженная.

Епископ Василий (Родзянко) (1915–1999), внук последнего председателя Государственной Думы дореволюционной России, сказал о Сусанине так: «Я всегда почитал его подвиг. Ведь это такая сила духа!… Это евангельский образ!… Это… подвиг истинно христианский, подвиг христианского мученичества, подвиг совершённый во имя спасения Православного Отечества нашего и веры Православной нашей. Потому-то народ наш и сохраняет в памяти своей, уже почти четыре столетия, это святое имя, давно ставшее для каждого русского человека именем-символом».

Иван Сусанин. Подвиг и легенда

Об Иване Сусанине, его подвиге и значении этой истории для российской государственности рассказывает Арсений Замостянов.

Подвиг Ивана Сусанина

С царя Михаила Фёдоровича началось трёхсотлетнее правление династии Романовых – и случилось это после лихого, позорного десятилетия смуты.

«Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно государя с подданным», — это слова Гоголя.

М.И.Скотти «Подвиг Ивана Сусанина» (1851

Этот последний подданный – крестьянин Иван Осипович Сусанин, ключевая фигура самодержавной идеологии. Помните триаду графа Уварова — «Православие, самодержавие, народность»? Министр народного просвещения сформулировал её в 1840-е, но в исторической реальности эта идеология существовала веками. Без неё невозможно было бы одолеть смуту. Эту самую «народность» олицетворял Иван Сусанин – крестьянин села Домнина, что в семидесяти вёрстах от Костромы, крепостной дворян Шестовых. Инокиня Марфа Ивановна, она же – Ксения, жена боярина Фёдора Романова и мать царя Михаила Фёдоровича – в девичестве носила фамилию Шестова, и село Домнино было её вотчиной.

Имя Ивана Сусанина в России известно каждому, но о его жизни сохранились лишь отрывочные и туманные сведения. Православные – в особенности костромичи – почитают героя, но в ответ на извечный вопрос о канонизации звучит резонное: «Нужно изучать, исследовать биографию мученика. Мы должны побольше о нём узнать…».

Официальная версия

Как было дело? Обратимся к официальной версии – на которой воспитывали всех Романовых.

В феврале 1613-го польский отряд рыскал по костромскому краю в поисках Михаила Романова и его матери, инокини Марфы. Они намеревались пленить или уничтожить реального русского претендента на московский престол. А, может быть, хотели захватить его, чтобы требовать выкупа. По легенде, которая передавалась из поколения в поколение в домнинском приходе, будущий царь, узнав о приближении поляков, бежал из села Домнина и оказался на выселках, в доме Сусанина. Крестьянин попотчевал его хлебом и квасом и укрыл в овинной яме, забросав её головешками и горелой ветошью.

Поляки налетели на дом Сусанина и принялись пытать старика. Он Михаила не выдал. Найти его с собаками полякам не удалось: головешки перебивали человеческий запах. Охмелевшие враги изрубили Сусанина – и ускакали прочь. Михаил и выбрался из укрытия и, в сопровождении крестьян, отправился в Ипатьевский монастырь.

Более известна другая трактовка событий. Неподалёку от Домнина поляки встретили сельского старосту Ивана Сусанина и приказали ему показать дорогу до села. Сусанин успел послать в Домнино своего зятя – Богдана Сабинина – с указанием снаряжать Михаила Романова в Ипатьевский монастырь. А сам повёл поляков в противоположную сторону – на болота. Его пытали и казнили – но именно подвиг Сусанина позволил Михаилу невредимым добраться до Ипатьевского.

Похоронили Сусанина сначала в родном селе, а через несколько лет перенесли прах в Ипатьевский монастырь – который стал символом спасения династии. Правда, эту версию частенько подвергают сомнению – есть несколько предположительных могил Ивана Сусанина. А десять лет назад археологи (не в первый и, наверное, не в последний раз) обнаружили место гибели Сусанина…

Словом, тайна окутанная секретом. Даже день памяти героя не установлен. Наиболее вероятная дата подвига и гибели – февраль 1613-го, 400 лет назад… До революции почести спасителю первого царственного Романова приносили 11 сентября, в праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Совершалось особое заупокойное поминовение народного героя. Эта традиция возродилась в ХХI веке.

Покойный Святейший патриарх Алексий II обратился к землякам легендарного героя: «Кострома, на протяжении нескольких веков именуемая «колыбелью дома Романовых», осеняемая всероссийской святыней — чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери — имела особое значение в событиях 1613 года, положивших начало преодолению Смутного времени. Обращение к памяти Ивана Сусанина видится Нам добрым знамением духовного возрождения Костромского края и всей России. С любовью вспоминая состоявшееся в 1993 году посещение Нами мест жизни и подвига Ивана Сусанина, ныне со всей костромской паствой Мы возносим Свои Первосвятительские молитвы о блаженном упокоении раба Божиего Иоанна в селениях праведных, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

История символическая, притчевая, таинственная.

Почему же легенда об Иване Сусанине оказалась необходимой?

Дело не только в том, что сельский староста стал образцом жертвенной, самозабвенной преданности государю. Яркий (хотя и загадочный) эпизод расправы над крестьянином, заманившим польский отряд в непроходимые болота, стал последним проявлением смутного времени – таким и остался в народной памяти. Смута – это и гражданская война, и безвластие, и предательство правящих кругов, и озверение народа, и разгул самозванчества, и бесчинства завоевателей… Иван Сусанин отдал жизнь во имя прекращения этой беды.

Скептики всплеснут руками: да не мог он думать о таких материях, как спасение государственности или национальный суверенитет… В лучшем случае крестьянин проявил вассальную преданность.

Возможно, он неприязненно относился к иноверцам-католикам, но никаким сознательным государственником Сусанин не был и быть не мог… Да, Сусанин навряд ли был политически грамотным патриотом. Маловероятно, что он мыслил такими категориями, как «государство», «суверенитет», «освободительная война». Возможно, ему даже не довелось повидать великих русских городов. Но смысл любого деяния определяется с течением десятилетий…

Михаил Федорович Романов

В 1619-м году, во время паломнического путешествия, царь Михаил Фёдорович вспомнил зиму 1613-го. Скорее всего, именно тогда, по горячим следам событий, ему рассказали о погибшем крестьянине. Русские самодержцы часто совершали поездки по монастырям – но Михаил Фёдорович избрал для благодарственной молитвы Троице-Макарьевский монастырь, что на речке Унже. Эта обитель связана с трудами преподобного Макария Желтоводского. Святой старец жил 95 лет, умер в 1444-м – и побывал в татарском плену, в ещё не покорённой Казани. Ему (ещё до канонизации, которая прошла как раз в годы правления Михаила Фёдоровича) молились о спасении пленённых. Отец царя, патриарх Филарет, был освобождён из плена живым и невредимым – и Романовы видели в этом покровительство желтоводского старца. Есть версия, что и в феврале 1613-го, когда Иван Сусанин погубил польский отряд, Марфа и Михаил направлялись на Унжу, в Троице-Макарьевский монастырь.

Троице-Макарьевский монастырь, что на речке Унже

Подвиг Сусанина предотвратил разграбление монастыря и пленение будущего царя. Царь, поклонившись мощам преподобного Макария, решил наградить родственников павшего героя. Тогда-то и составил государь жалованную грамоту зятю Ивана Сусанина – Богдану Собинину. Это единственный документ, свидетельствующий о подвиге! Не забудем: эти строки написаны через шесть лет после февральских событий 1613-го, когда память о них ещё не выветрилась:

И мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Федорович всея Русии пожаловали его, Богдашка, за тестя его Ивана Сусанина к нам службу и за кровь в Костромском уезде нашего дворцового села Домнина половину деревни Деревнищ, на чем он, Богдашка, ныне живет, полторы чети выти земли велели обелить с тое полу-деревни, с полторы чети выти на нем, на Богдашке, и на детях его, и на внучатах, и на правнучатах наших никаких податей и кормов, и подвод, и наметных всяких столовых и хлебных запасов, и в городовые поделки, и в мостовщину, и в иныя ни какия подати имати с них не велели; велели им тое полдеревни во всем обелить и детям их, и внучатам, и во весь род неподвижно. А будет то наше село Домнино в который монастырь и в отдаче будет, тое полдеревни Деревнищ, полторы чети выти земли ни в который монастырь с тем селом отдавать не велели, велели по нашему царскому жалованью владеть ему, Богдашке Собинину, и детям его, и внучатам, и в род их во веки неподвижно. Дана сия наша царская жалованная грамота в Москве лета 7128 (от Рождества Христова – 1619) ноября в 30 день”.

Обратим внимание: Сусанин назван не Ивашкой, а Иваном – с почтением. А его зять – Богдашкой. В те годы самодержцы редко оказывали «подлому люду» такую честь.

Иван Сусанин: мученический венец

С тех пор об Иване Сусанине Россия не забывала.

«Верный долгу христианскому, Сусанин принял мученический венец и благословлял, как древле праведный Симеон, Бога, сподобившего его, если не узреть, то умереть за спасение отрока, которого Бог помазал елеем святым и нарече его царем России», — в таком духе писали о Сусанине к началу XIX века. Таким узнавали героя школьники и гимназисты.

А разве можно забыть думу Кондратия Рылеева – которую и в советские годы изучали в школе. Правда, вместо «за царя и за Русь» в наших хрестоматиях значилось: «За родимую Русь». В советской традиции Сусанин – герой освободительной борьбы русского народа против интервентов, о монархических устремлениях умалчивалось.

Строки эти незабываемы:

«Куда ты завел нас?» — Лях старый вскричал.

— «Туда, куда нужно!» — Сусанин сказал.

— «Убейте! замучьте! — моя здесь могила!

Но знайте, и рвитесь: — я спас Михаила!

Предателя, мнили, во мне вы нашли:

Их нет и не будет на Русской земли!

В ней каждый отчизну с младенчества любит,

И душу изменой свою не погубит». —

С Ивана Сусанина началась и русская опера, в которой так впечатляюще заявил о себе крестьянин в тулупе, выводивший басом чудесные незаёмные напевы: «Чуют правду! Ты, заря, скорее заблести, скорее возвести, спасенья час возвести!». Великий оперный образ. Кстати, глинковская «Жизнь за царя» была не первой оперой о том подвиге. Ещё в 1815-м Катерино Кавос создал оперу «Иван Сусанин». Это сюжет воспринимался как государствообразующий. Но потом наступило время пересмотра привычных представлений об истории Руси. С монархических мифов слетала позолота. «Да разве это святыни? Сплошное враньё!».

«Могло быть, разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год», — писал историк Николай Костомаров, вечный возмутитель академического спокойствия и ниспровергатель идеалов.

Нет, подвиг Ивана Сусанина – не фальсификация, не чья-то фантазия, крестьянин действительно пал жертвой интервентов в костромских болотах. Но главное в этом подвиге – притча, легенда, исторический контекст. Если бы юный Михаил Романов не стал первым царём могущественной династии – вряд ли история сохранила бы имя благочестивого крестьянина. В те годы русские люди нередко становились жертвами бесчинств – и первыми погибали те, кто сохранял верность вере и законной власти. Сама история сплела лавровый венок для Ивана Осиповича – а посрамление благородных идеалов ещё никому не принесло счастья. Нам толкуют о рабской («собачьей») преданности крепостного Сусанина своим хозяевам. Но какие основания у скептиков для столь жестокого диагноза? По многим свидетельствам (в том числе – по свидетельствам зарубежных гостей Руси) у крестьян-московитов, несмотря на рабский статус, развито было чувство собственного достоинства. Не забрасывайте грязью верность, не относитесь к ней высокомерно.

Конечно, Сусанин не ведал, что в Москве принято соборное решение о призвании на царство Михаила Фёдоровича. Как ни трудно в это поверить, не было в те годы, ни радио, ни интернета. Но можно предположить, что до мудрого крестьянина дошли толки о том, что этот юный боярин – наш будущий самодержец. И он ощущал высокое значение подвига – спасти юношу, не пропустить в Домнино врага, с молитвой отдать жизнь за других…

Славна героями русская земля. У многих подвигов – крестьянские корни. А первым в народной памяти остался Сусанин – он был (надеюсь, что и остаётся!) примером для потомков. Он ещё послужит Отечеству: герои, павшие за Родину, не умирают. Не стоит село без праведника – и без легенд и мифов.

Читайте также:

Поделитесь статьей, если она важна для других

История подвига Ивана Сусанина

Уроженец Костромской области Иван Сусанин по сей день считается эталоном патриотизма. Ему установлен не один памятник и о его подвиге до сих пор спорят историки.

Биография

Точных данных о дате рождения Ивана Сусанина нет. Можно строить лишь догадки. Обычно, его изображают старцем, но историки предполагают, что в 1613 году ему было около 40 лет. К подобным заключениям ученые пришли из сведений о дочери мужчины, которой в то время было 16 лет и она уже была замужем. По своему происхождению Иван Осипович был крепостным из села Домнино и относился к помещикам Шестовым. Мать Михаила Романова была в девичестве Шестовой, то есть село было ее родиной. По некоторым источникам Иван Сусанин был деревенским старостой и пользовался большим уважением.

Версии подвига

Существует несколько версий как происходили события. Историки и сейчас не могут достичь одного мнения.

Версия №1

Версия №2

Еще одна из распространенных версий называет место смерти не топи и леса Костромской губернии, а непосредственно саму деревню Домнино. О близком подходе поляков к деревне староста Сусанин узнал заранее и успел спрятать царя в овинной яме, предварительно забросав горелыми ветками и различным тряпьем. Ляхи, ворвались в дом к Ивану Осиповичу и провели обыск. Никого не найдя в доме они начали пытать крестьянина. Даже под страшными пытками Сусанин не выдал место, где спрятался молодой царь.

По официальной версии местом захоронения крестьянина изначально была сама деревня, а после прах перенесли в Ипатьевский монастырь. Но несмотря на это, археологами за все время были найдены несколько могил героя.

Признание подвига

О том, как происходили события точных версий нет. Существует лишь документальное подтверждение подвига. В 1619 году Михаил Федорович царским указом даровал зятю Ивана Сусанина Богдану Собинину половину деревни Деревнищ за подвиг его тестя. Этим Романовы признавали подвиг крестьянина и были благодарны ему за спасение царского рода и России.

Увековечивание подвига

В 1851 году был воздвигнут памятник Ивану Сусанину в Костроме, а центральная площадь стала носить его имя. Но в 1918 году с приходом к власти большевиков бюст был уничтожен. в 1967 году памятник был вновь воздвигнут, надпись на котором говорит о Сусанине, как о патриоте Русской земли.

О подвиге Ивана Сусанина рассказывается в известной опере М.И. Глинки “Жизнь за царя”.

Заключение

Иван Сусанин реальный человек, который ценой своей жизни спас первого Романова. Но до сих пор историки спорят о мотивах подвига и как же было на самом деле. Еще одна загадка истории, которая останется неразгаданной.

Дополнительная информация

Более 400 лет назад Иван Сусанин завершил своим подвигом так называемое «Смутное время» на Руси, положив начало трехвековому правлению династии Романовых. Подвиг этого крестьянина известен нам с детства, из школьной программы. Но где кончаются факты, и начинается вымысел?

Россия, 1612 год. Полыхает гражданская война. Московский престол делят бояре, Борис Годунов, Лжедмитрий I и польские интервенты. Наконец появляется надежда на стабильность: подрос Михаил Федорович, двоюродный племянник Федора Иоанновича, последнего царя из рода Рюриковичей.

Поляки понимают: легитимного наследника нужно как можно быстрее ликвидировать. На выполнение кровавой миссии отправляется отряд во главе с капитаном Пршездецким. Головорезы устремляются в село Домнино Костромского уезда, в коем, по их сведениям, и укрывается юный Михаил с матерью Марфой. От гибели наследника престола спасает Иван Сусанин. Он заводит поляков в непролазную чащу и объявляет, что царевич в безопасности, а пути назад он не покажет. Разъяренные интервенты рубят героя саблями…

Вот факты, известные всем. Так чего же мы не знаем? Оказывается, многого.

Первый вопрос, который приходит в голову: кем же был народный герой? Простым крепостным или старостой села Домнино? Царские документы той поры указывают на второй вариант. Сусанин хоть и числился крепостным, но занимал важный для поселения пост: исполнял приказы Марфы Ивановны, собирал подати, иногда вел суды.

Возможно, вам также будет интересна статья: Возникновение государственности у восточных славян

Хитрые и предусмотрительные поляки не могли довериться первому встречному мужику. Прибыв в заветное село Домнино, они сразу ринулись на поиски главы. Ведь кому еще надлежало знать, где находится царевич?

Мы привыкли думать, что Иван Сусанин — дряхлый старик. Таким он изображен на полотне художника Константина Маковского и выведен в опере Михаила Глинки «Жизнь за царя». Седые голова и брови, косматая борода…

Но обратимся к фактам. Доподлинно известно, что у героя была единственная дочь по имени Антонида. В 1612 году ей исполнилось 16 лет, и она уже была замужем. С женитьбой и детьми в те далекие времена на Руси не затягивали: жили люди относительно недолго. Следовательно, Сусанину было всего-навсего от 32 до 40 с небольшим лет.

• «Сусанин» — это прозвище?

Скорее всего, да. На Руси отсутствовала традиция давать фамилии крестьянам. Этой чести удостаивались только люди знатного рода. А простые холопы довольствовались лишь прозвищем по отцу. К примеру, если ты родился у Ивана, то ты Иванов, а если у Петра, то Петров. Мужского имени Сусан не было, но было в моде женское — Сусанна. Прозвище нашего героя по матери говорит об одном: Иван вырос без отца, который, очевидно, рано умер или погиб в годы Смуты.

Логично предположить, что отчество Осипович, указываемое в ряде источников, — лишь выдумка историков. Во-первых, отчеств у крестьян также не имелось. Во-вторых, в документах XVII века никаких упоминаний об отчестве Сусанина не встречается. И, наконец, будь Осип отцом Ивана, мы бы знали героя как Ивана Осипова.

• Подвиг не уникален?

В воспоминаниях Самуила Маскевича, жившего в ту эпоху, можно найти интересный эпизод: «На излете марта 1612-го года, близ Можайска мы пленили мужика, которого заставили показать дорогу к деревеньке Волок. После долгих блужданий по лесу проводник вывел нас… прямо к заставам казаков! Негодяю мы отсекли голову и лишь чудом спаслись!»

Как видим, подвиг Сусанина был повторен на Руси всего через месяц. Знал ли новый безымянный герой о поступке Ивана? Вряд ли: новости в те далекие годы распространялись крайне медленно.

• Убит не в лесу?

Современные историки склонны полагать, что Иван Сусанин мог быть убит не в лесу, а в одном из сел — либо Домнине, либо соседнем Исупове. Ведь поляки любили публичные допросы с пытками, к тому же еще и массовые. Возможно, Сусанина, как старосту, истязали первым — для большего устрашения остальных. А может, наоборот — заставляли смотреть на мучения невинных…

Более того, в самом начале нашего тысячелетия археологи обнаружили под Костромой останки человека, с большой долей вероятности, принадлежащие именно Ивану Сусанину. Для идентификации они вскрыли еще и могилы его родственников. Их ДНК и позволила провести генетическое сравнение.

Возможно, вам также будет интересна статья: Храм Василия Блаженного — история создания

Версия с жуткими лесными топями, якобы поглотившими интервентов, также кажется ученым сомнительной. Во-первых, Михаил Федорович был провозглашен царем Земским собором 21 февраля 1613 года. Стало быть, свой подвиг Сусанин совершил в середине зимы. Понятно, что в средней полосе России, к которой относится Костромская область, морозы в это время были нешуточные. Любые болота замерзают — утонуть в них невозможно. К тому же все топи близ села Исупово небольшие: в самом широком месте всего-то около пяти километров.

• А виноваты ли поляки?

• Герой остается героем

Все описанные противоречия не умаляют подвига Ивана Сусанина. Он действительно погиб от рук злодеев, не выдав им места нахождения царевича Михаила. Более того, подвиг Сусанина был повторен многократно. Лишь по самым скромным подсчетам историков, «Сусаниных» в истории нашей страны — около семи десятков.

Возможно, вам также будет интересна статья: Русь и Орда проблема взаимоотношений