Рассказ о своей малой Родине для 1 класса, пример, образец, где найти?

Задание. Окружающий мир. Подумайте, что вы можете назвать своей малой родиной. Расскажите о ней. Нарисуйте свой город (село).

1 класс. Что дитя этого возраста может сказать о Родине в 5-6 предложениях?

«Своей малой родиной могу назвать город, где я живу. Моя малая родина связана с домом, где живут папа и мама, бабушка и дедушка. Малая родина начинается от порога дома и ведёт к школе, где пока учусь. Учусь азбуке и математике. Учусь смотреть на мир и видеть птиц, деревья, насекомых, которые живут вокруг.»

Прочтите текст песни:»С чего начинается Родина. «

В данном задании вы должны написать именно о вашей малой Родине, и необязательно брать большой город или мегаполис, к примеру многие пишут о Москве, достаточно взять и рассказать о своём селе, о вашей улочке, где всё такое родное. Если вы живёте в небольшом городе или селе, вы можете описать жителей, описать родную речку и просторы. Если вы пишете о городе, то вам необходимо знать информацию, о численности населения, знаменательных датах, известные личности некогда жившие в нём или живущие сейчас. Также не забудьте написать про школу и сад куда вы ходили, какой у вас приветливый парк или сквер. Опишите архитектуру, где вы любите гулять. В данном рассказе должно быть лишь ваше отношение и мысли. Чтобы нарисовать свой город, вы можете найти иллюстрацию в книге или в интернете и перерисовать, или выйти из дома, пойти к любимой детской площадке или к набережной и срисовать.

При выполнении данного задания мы писали такой рассказ:

Наш город находится на берегу крупной реки название которой Волга. Мне очень нравится гулять по набережной и смотреть на плывущие корабли. Я люблю свой город, он моя малая родина.

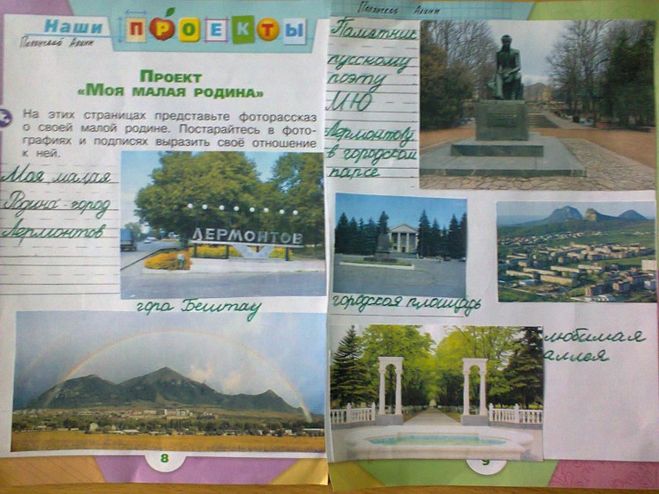

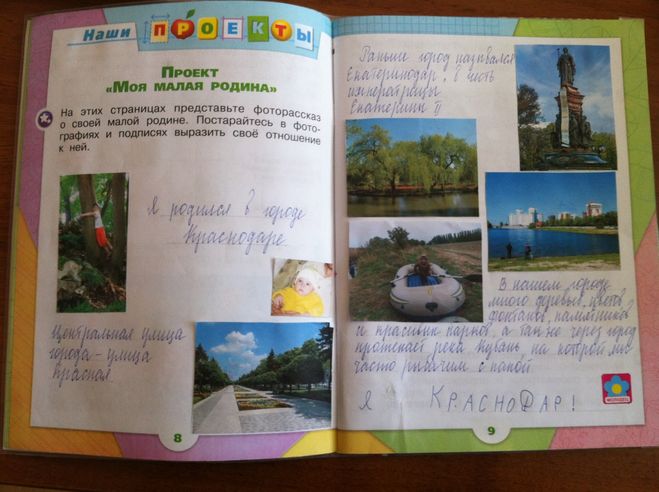

Можно дополнить свой рассказ фотографиями, ориентируясь на них, ребёнку будет проще рассказывать текст.

Сначала нужно сказать, в каком городе ты родился.

Потом нужно обозначить самое важное: как называется его главная улица, сколько в нем живет человек, где он расположен, есть ли какая-то важная река и т.д.

Потом можно рассказать, какие в твоем городе (или другом населенном пункте) есть достопримечательност и, где ты любишь бывать больше всего.

В конце можно рассказать, почему ты любишь свой город.

В общем, сначала нужно составить план рассказа, начинать с общего, заканчивать чем-то узким.

Я видела этот проект в тетрадке сестры, в него она вклеивала фотографии. При желании картинки можно и нарисовать.

А вот примеры работ:

Расскажите, что вы понимаете под словами «Малая Родина». Для меня это то место, где расположен родительский дом. В нем ты родился, вырос, провел свое детство. Бывает, конечно, что семья переезжает из одного города в другой, и ребенку в этом случае сложно определиться, где его настоящая Малая Родина. В таком случае помогите ему, спросите, где он был по-настоящему счастлив, где ему больше нравилось, где были самые лучшие друзья.

Вот пример уже готового рассказа:

6 рассказов, которые научат детей любить родину

Когда я иду мимо могилы братьев-воинов, я останавливаюсь и вспоминаю дедушку. Он тоже отдал свою жизнь за нашу Отчизну. Мой дедушка погиб на фронте.

Где твоя могила, дедушка? Если бы я знал, я бы поехал к тебе. Взял бы горсть родной земли и положил бы на твою могилу.

Возле школы цветут красные розы, над ульями гудят пчелы, воркуют голуби. А солнце смеется с голубого неба. Не было бы этого ничего, если бы не пал мой дедушка за освобождение Родины. Не было бы ни красных роз, ни тихой пчелиной музыки, ни голубиного воркования. Не было бы счастья. Спасибо вам, дорогие воины, за то, что вы победили фашистов.

Эта ложка лежит у нас в шкафу. Она стала нашей семейной святыней. Мама рассказывает:

– Я еще маленькая была, когда на нашу землю напали фашисты. Тяжело было жить под властью оккупантов, есть было нечего, закрылись школы.

Наступил счастливый день освобождения нашей родной земли от завоевателей. Был горячий бой за наше село. В этом бою недалеко от нашей хаты тяжело ранило молодого солдата. Несколько часов он жил, я ухаживала за ним. Солдат дал мне свою ложку и сказал: «Ничего больше нет у меня, чтобы оставить на память. Возьми эту ложку – она прошла со мной всю войну».

Лежит эта ложка – дорогая реликвия. Она напоминает нам о подвигах героев. Это маленькая частица нашей Отчизны.

Я учусь в четвертом классе. На самом почетном месте в классе – портрет моего дедушки Павла. Под портретом надпись: «Он отдал свою жизнь за нашу Родину».

Из рассказов мамы и бабушки я знаю, что дедушка мой был разведчиком. Он пал смертью героя далеко на западе, в Карпатских горах.

Приближался день памяти моего дедушки. Каждый год в этот день бабушка несет к портрету дедушки букет цветов. А в этом году и я вырастил белые цветочки абрикоса и понес их рано утром в школу. В школе еще никого не было. Я поставил цветы у портрета. Сел на диван. И вдруг вижу: дедушка улыбнулся.

– Дедушка, – попросил я, – скажи, кем мне быть? Мне и летчиком хочется стать, и агрономом, и врачом. Кем мне быть?

– Будь патриотом, – услышал я голос дедушки. – Люби свою Родину. Это самое главное.

Я вскочил с дивана и думаю: спал я или не спал?

– Мама, – спросил Петрик, – почему Петро Хмара так любил землю?

– Потому что он больше всего любил людей.

Петрик взял комочек земли с Хмариного поля и задумался.

Сергейке не было еще пяти лет, когда отец ушел на фронт. Прощаясь с матерью и сыном, отец сказал:

– Вот в этом конверте – письмо. Возвращусь ли я с поля боя, или нет – прочтешь его, сын, когда исполнится тебе шестнадцать лет. Это мое завещание.

Прошло три месяца. Отец изредка писал коротенькие письма, сообщая о тяжелых боях с фашистами. А потом писем не стало. Маму вызвали в военкомат и сказали, что отец погиб смертью героя и похоронен на берегу Днепра.

Плакала мама. Плакал Сергейка. От Сибири до Днепра очень далеко, говорила мама. Но, как только закончится война, они поедут на отцовскую могилу.

Шли годы. Сергейка рос. Вот ему уже десять лет. Поехали мать с сыном на Украину поклониться могиле отца.

А голубой конверт с отцовским письмом лежал в шкафу. Иногда Сергей открывал шкаф, брал конверт и думал: «Что здесь написано? Какое завещание оставил мне отец?»

Когда до шестнадцатилетия Сергея осталась неделя, письмо положили на стол.

Наконец настал долгожданный день. Сергей проснулся на рассвете. Мама уже не спала.

Дрожащими от волнения руками мама взяла конверт, разорвала его, расправила пожелтевший листок и дала сыну.

«Дорогой сын. Сегодня тебе шестнадцать лет. Ты становишься мужчиной. Завещаю тебе:

Самое дорогое наше богатство – наша Отчизна. Родина без тебя может обойтись, а ты без Родины – ничто. Без своей Отчизны каждый из нас – как пылинка, которую ветер поднял и понес неизвестно куда.

А если в тяжелый для Отчизны час ты повернешься к врагу спиной – пусть упадет на тебя мое проклятие, ты не сын мне, и я тебе не отец».

Сергей поцеловал письмо и тихо сказал:

– Отец, я всегда буду твоим верным сыном.

Это было в годы Великой Отечественной войны. У маленького Андрейки папа воевал на фронте, а мама работала на фабрике.

Однажды почтальон принес маме письмо. Открыла конверт мама, заплакала, обняла Андрейку и сказала:

Через несколько дней пришла маленькая посылка от товарищей отца. В той посылке были папины вещи: ложка, блокнот и карандаш, которым он писал письма домой.

Прошло много лет. Андрейка стал стройным, красивым юношей.

Мать проводила его на службу в армию и, собирая, дала отцовский карандаш.

Как бесценную святыню положил Андрей карандаш в карман возле сердца. Из армии он написал матери письмо. Первые слова в нем были такие: «Клянусь, мамочка, что буду таким же верным сыном Отчизны, как и мой отец».

Это письмо было написано отцовским карандашом.

Мама радовалась и плакала над письмом сына.

Такого ЧП еще никогда не было в 457 школе. За два дня до праздника из продленки пропал ученик 2 класса Илюшка Ширшов. Валентина Петровна сидела в учительской с красным и распухшим от слез носом. Она уже сбилась с ног и теперь, обессилевшая, ждала у телефона: «Как я матери скажу, что я его потеряла?» И она опять начинала плакать: «Отвечай теперь за него… а, главное, перед праздником!» Как будто не перед праздником потерять мальчика было не так страшно. Но завуч, Лариса Дмитриевна, как трезвый человек, успокаивала Валентину Петровну: «Ну, куда он денется, решил попутешествовать: прокатится на автобусе, а как побродит, да поймет, что потерялся, обратится к милиционеру, и доставят его к нам в целости и сохранности». «В кинотеатре помню, что он был, – вспоминала учительница, – возле кинотеатра, помню, был, на автобусной остановке, – она вдруг радостно встрепенулась, – он еще какой-то грязной деревяшкой мне пальто испачкал».

И Валентина Петровна, просияв, бросилась к шкафу и показала всем грязную полу пальто:

– Они ведь лезут куда попало, – все сокрушалась она, – за ними разве уследишь: их тридцать, а я одна.

Мама Илюшки с запавшими от непролитых слез глазами сидела у телефона. Вот уже три часа ей отвечали: «Нет, ваш сын нигде пока не обнаружен».

Она воспитывала Илюшку одна, и ей не с кем было поделиться сейчас своим горем: все родственники жили в другом городе. Мама подошла к портрету сына над кроватью и долго всматривалась в него. Очень хороший получился портрет: Илюшка смотрел со стены своими серыми глазищами.

– Нет, нет, – проговорила мама, – я чувствую, что с ним ничего не должно приключиться, я чувствую.

Виновато задребезжал телефон, и женщина поняла почему-то, что это сын. Где-то далеко-далеко послышалось: «Мамочка, у меня для тебя сюрприз… Ты не беспокойся, у меня не было карты, и я не мог позвонить, а сейчас попросился к сторожу». Раздался отбой, и женщина впервые за весь вечер заплакала.

Илюша пришел только через час. Весь грязный, усталый, он улыбался и протягивал матери тяжелое отсыревшее древко со свернутым грязным полотнищем: «Я его от самого кинотеатра нес».

Мама ни о чем не стала расспрашивать, молча взяла флаг, поставила его в угол, а потом позвонила учительнице, что сын нашелся.

Когда она подошла к Илюшке, тот уже спал. Мама потихоньку раздела его, да так и оставила всего чумазого на диване.

Утром Илья принялся за рассказ:

– Ну вот, мам, мы мультики-то посмотрели, а потом пошли на автобусную остановку. А тут, представляешь, флаг лежит? Настоящий! И все на него, главное, наступают. Они, наверное, не видели, а я увидел и вытащил его из лужи. Он такой грязный был, даже вода капала. И Валентина Петровна говорит: «Ты что, Илья, ослеп что ли, не видишь, что все пальто мне своей палкой испачкал?»

– Это совсем и не палка, а флаг, – сказал я ей, но она меня не слушала, так как подошел автобус, все закричали: «Садимся, садимся». Тут я и думаю:

Илюшка вспомнил, как вначале испугался, когда автобус уехал, а он и номера не запомнил. Он поставил, было, флаг около телефонной будки, да тот плохо держался и мог упасть.

– Если бы у меня была телефонная карта, я бы тебе обязательно позвонил, – рассказывал он, – а то и в автобус не войдешь, хотя и знаменосец.

Уходил один автобус за другим, а Илюшка все никак не мог сообразить, что же делать.

Тут подошел какой-то мальчишка, который начал разглядывать сначала Илюшу, а потом его находку: «Флаг, что ли?» – спросил он, наконец.

– Флаг, – ответил Илюшка.

– А че это ты его так испачкал? – удивился тот.

– Это не я, это он сам упал, – ответил Илюшка, прижимая флаг к куртке, которая уже и так вся была в грязных потеках.

– А ты че, себе его хочешь взять? – возмутился мальчишка.

– Да, – ответил Илюшка.

– Ты что, нельзя, это общий флаг, его нельзя брать, – строго сощурил глаза его новый знакомец.

– А чей же он? – спросил Илюшка. – Почему же тогда его никто не поднял?

– Откуда я знаю… а брать его все равно нельзя. Давай занесем его в кинотеатр, они нам еще спасибо скажут.

Мальчишка даже хотел взять флаг, представив, как их похвалят, но передумал, глянув на Илюшкину куртку.

Перед дверьми в фойе была очередь: начинался следующий сеанс.

Илюшка с новым знакомым решили обратиться к контролерше, но на них так все зашикали, что контролерша велела им убираться из кинотеатра: «Хулиганы, мало им улицы, они уже и сюда со своими палками лезут».

– А ты где живешь? – спросил Илюшка.

– Да здесь, за углом, – ответил мальчик.

– А что, может, ты возьмешь его и до праздника у себя оставишь? Вымоешь, и у тебя на праздник будет свой флаг.

Мальчишке понравилось Илюшкино предложение: «А ты мне его донесешь до дома? А то меня ругать будут, если я куртку испачкаю».

– Конечно, – с готовностью ответил Илья. Через пять минут они были в подъезде девятиэтажки. Дверь открыла бабушка.

– Где это ты бродишь? – сердилась она. – Про уроки забыл.

Тут она увидела Илюшку: «А это еще что за явление? Все-все-все, игры закончены, прощайтесь.

Мальчик пожал плечами, мол, сам видишь, ничего не поделаешь, и дверь захлопнулась.

Он вышел на улицу и принял решение идти пешком. Правда, он знал, что из старого города в их микрорайон идти долго, но другого ничего не придумывалось. На автобусной остановке он спросил у взрослого парня, как ему дойти до музыкальной школы.

– Так тебе нужно в новый микрорайон, – ответил тот, – это далековато топать. А вы что в «Зарницу» играете? – он кивнул головой на флаг. Тут к нему подошла девушка, и они вскочили в последнюю дверь автобуса. «Выйди на проспект и иди все время прямо, никуда не сворачивай», – крикнул парень в уже закрывающуюся дверь. Илюшка так и не успел ему объяснить, что это потерявшийся флаг.

Было уже совсем темно, дождь моросил все сильнее, а проспект стал загородной дорогой, по обочинам которой высился темный лес.

– Знаменосцы не трусы, – уговаривал себя Илья. – Дрожащим от страха и холода голосом он запел любимую песню деда:

Мы шли под грохот кононады…

Ветер добирался до самого желудка, так казалось голодному Илюшке. Он поднял флаг высоко над головой и громко-громко продолжил:

Мы смерти смотрели в лицо…

Какая-то огромная машина притормозила около него, и кудрявый шофер с белыми-белыми зубами спросил: «Ты че, малый, псих?» И обдав его брызгами, умчался.

– Сам ты псих, – чихнул Илюшка от гари. – Совсем и не страшно, вон уже и огни нашего микрорайона. Но он все равно почему-то часто оглядывался и пел все громче и громче.

Но вот он подошел к своему дому и вдруг подумал, как обрадуется мама, когда он принесет флаг. Она, конечно, поругает его, но все равно обрадуется.

Илюшка неожиданно замолчал. Мама тоже сидела и смотрела на него.

– Как хорошо, что сегодня воскресенье, правда, мам? – спросил мальчик.

– Хорошо, сын, – мама погладила его по голове и помолчала, ожидая, что же Илюшка скажет еще.

– Я его уже вымыла и полотнище погладила, – ответила она.

– Мам, а давай его оставим до праздника, – предложил Илюшка и с испугом ждал, что она ответит.

– Конечно, Илюшенька, – все так же без улыбки сказала мама.

Вдруг ему в голову пришла замечательная мысль. Он заторопился, глотая слова, боясь, что с ним не согласятся: «Мам, давай сегодня погуляем с флагом, ему же трудно до праздника ждать. Вон у иностранцев везде их флажки, даже на стадионе».

Мама опустила, было, глаза, но потом поцеловала Илюшку и сказала: «Пошли, сын».

Они гуляли в парке с флагом долго, почти все утро, и женщина ловила на себе удивленные взгляды. Она даже предполагала, что у нее могут потребовать объяснение. Но, глядя в сияющие глаза сына, она знала и другое, что смогла бы дать объяснение… кому угодно.

Рассказы собрала Тамара Ломбина

Член Союза писателей России, кандидат психологических наук.

Автор 11 книг. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую книгу для детей «Наш огромный мир»

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рассказы о Родине для школьников

Рассказы для младших школьников о Родине, о родной земле. Рассказы, воспитывающие у детей любовь и уважение к родной земле. Рассказы Ивана Бунина, Евгения Пермяка, Константина Паустовского.

Иван Бунин. Косцы

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом берёзовом лесу поблизости от неё — и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернётся уже вовеки.

Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут. Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — богом стране. И они шли и пели среди её вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И берёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние», рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, ещё более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь её красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятной и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведёнными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Они приветливо ответили:

— Доброго здоровья, милости просим!

— Ничего, они сладкие, чистая курятина!

Теперь они пели: «Ты прости-прощай, любезный друг!» — подвигались по берёзовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чём такая дивная прелесть их песни.

Прелесть её была в откликах, в звучности берёзового леса. Прелесть её была в том, что никак не была она сама по себе: она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами — и между ими, нами и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим снежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, её простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно и любовно без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И ещё в том была (уже совсем не сознаваемая нами тогда) прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была — Россия, и что только её душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох берёзовом лесу.

Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъёмы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России и с той непосредственностью, с той несравненной лёгкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось — человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи.

Они подвигались, без малейшего усилия бросая вокруг себя косы, широкими полукругами обнажая перед собою поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но в общем выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью, глубиной леса.

Конечно, они «прощались, расставались» и с «родимой сторонушкой», и со своим счастьем, и с надеждами, и с той, с кем это счастье соединялось:

Ты прости-прощай, любезный друг,

И, родимая, ах да прощай, сторонушка! —

говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадёжной укоризной.

Ты прости-прощай, любезная, неверная моя,

По тебе ли сердце черней грязи сделалось! —

говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по- разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия, — точно встряхивали головами и кидали на весь лес:

Коль не любишь, не мил — бог с тобою,

Коли лучше найдёшь — позабудешь! —

и по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирало и опять, звучно гремя, подхватывало:

Ах, коли лучше найдёшь — позабудешь,

Коли хуже найдёшь — пожалеешь!

В чём ещё было очарование этой песни, её неизбывная радость при всей её будто бы безнадёжности? В том, что человек всё-таки не верил, да и не мог верить, по своей силе и непочатости, в эту безнадёжность. «Ах, да все пути мне, молодцу, заказаны!» — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка!» — говорил человек — и знал, что всё-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что, куда бы ни забросила его доля, всё будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. «Закатилось солнце красное за тёмные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам!» Закатилось моё счастье, вздыхал он, тёмная ночь с её глушью обступает меня, — и всё-таки чувствовал: так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чьё-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос, шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятко!» — И из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые и даже сама Баба-Яга, жалевшая его «по его младости». Были для него ковры-самолёты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар были ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом, о сырую Землю-Мать ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, чёрные топи болотные, пески летучие — и прощал милосердный бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие.

Ещё одно, говорю я, было в этой песне — это то, что хорошо знали и мы и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далёкие — и невозвратимые. Ибо всему свой срок, — миновала и для нас сказка: отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи — и настал конец, предел божьему прощению.

Евгений Пермяк. Сказка-присказка про родной Урал

В этой сказке-присказке всякой разной чепушины хоть отбавляй. В забытые тёмные времена эту байку чей-то досужий язык породил да по свету пустил. Житьишко у неё было так себе. Маломальское. Кое-где она ютилась, кое-где до наших лет дожила и мне в уши попала.

Не пропадать же сказке-присказке! Куда-нибудь, кому-никому, может, и сгодится. Приживётся — пусть живёт. Нет — моё дело сторона. За что купил, за то и продаю.

Вскорости, как наша земля отвердела, как суша от морей отделилась, зверями всякими, птицами населилась, из глубин земли, из степей прикаспинских золотой Змей-полоз выполз. С хрустальной чешуёй, с самоцветным отливом, огненным нутром, рудяным костяком, медным прожильем.

Задумал собою землю опоясать. Задумал и пополз от каспинских полуденных степей до полуночных холодных морей.

Больше тысячи вёрст полз как по струне, а потом вилять начал.

Осенью, видно, дело-то было. Круглая ночь застала его. Ни зги! Как в погребе. Заря даже не занимается.

Завилял полоз. От Усы-реки к Оби свернул и на Ямал было двинулся. Холодно! Он ведь как- никак из жарких, преисподних мест вышел. Влево пошёл. И прошёл сколько-то сотен вёрст, да увидел варяжские кряжи. Не приглянулись они, видно, полозу. И удумал он через льды холодных морей напрямки махнуть.

Махнуть-то махнул, только каким ни будь толстым лёд, а разве такую махину выдержит? Не выдержал. Треснул. Осел.

Тогда Змей дном моря пошёл. Ему что при неохватной-то толщине! Брюхом по морскому дну ползёт, а хребет поверх моря высится. Такой не утонет. Только холодно.

Как ни горяча огневая кровь у Змея-полоза, как ни кипит всё вокруг, а море всё-таки не лохань с водой. Не нагреешь.

Остывать начал полоз. С головы. Ну, а коли голову застудил — и тулову конец. Коченеть стал, а вскорости и вовсе окаменел.

Огневая кровь в нём нефтью стала. Мясо — рудами. Рёбра — камнем. Позвонки, хребты стали скалами. Чешуя — самоцветами. А всё прочее — всем, что только есть в земной глубине. От солей до алмазов. От серого гранита до узорчатых яшм и мраморов.

Годы прошли, века минули. Порос окаменевший великан буйным ельником, сосновым раздольем, кедровым весельем, лиственничной красой.

И никому не придёт теперь в голову, что горы когда-то живым Змеем-полозом были.

А годы шли да шли. Люди осели на склонах гор. Каменным Поясом назвали полоза. Опоясал всё- таки он как-никак нашу землю, хоть и не всю. А потому ему форменное имя дали, звонкое — Урал.

Откуда это слово взялось, сказать не могу. Только так его теперь все называют. Хоть и короткое слово, а много в себя вобрало, как Русь.

Константин Паустовский. Собрание чудес

У каждого, даже самого серьезного человека, не говоря, конечно, о мальчишках, есть своя тайная и немного смешная мечта. Была такая мечта и у меня, — обязательно попасть на Боровое озеро.

От деревни, где я жил в то лето, до озера было всего двадцать километров. Все отговаривали меня идти, — и дорога скучная, и озеро как озеро, кругом только лес, сухие болота да брусника. Картина известная!

— Чего ты туда рвёшься, на этот озер! — сердился огородный сторож Семён. — Чего не видал? Народ какой пошёл суетливый, хваткий, господи! Всё ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть, своим глазом высмотреть! А что ты там высмотришь? Один водоём. И более ничего!

— А на кой он мне сдался, этот озер! У меня других дел нету, что ли? Вот они где сидят, все мои дела! — Семён постучал кулаком по своей коричневой шее. — На загорбке!

Но я всё-таки пошёл на озеро. Со мной увязались двое деревенских мальчишек — Лёнька и Ваня.

Не успели мы выйти за околицу, как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Лёньки и Вани. Лёнька всё, что видел вокруг, прикидывал на рубли.

— Вот, глядите, — говорил он мне своим гугнивым голосом, — гусак идёт. На сколько он, по- вашему, тянет?

— Рублей на сто, пожалуй, тянет, — мечтательно говорил Лёнька и тут же спрашивал: — А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста?

— Счетовод! — презрительно заметил Ваня и шмыгнул носом. — У самого мозги на гривенник тянут, а ко всему приценивается. Глаза бы мои на него не глядели.

После этого Лёнька и Ваня остановились, и я услышал хорошо знакомый разговор — предвестник драки. Он состоял, как это и принято, только из одних вопросов и восклицаний.

— Это чьи же мозги на гривенник тянут? Мои?

— Не хватай! Не для тебя картуз шили!

— Ох, как бы я тебя не толканул по-своему!

— А ты не пугай! В нос мне не тычь! Схватка была короткая, но решительная.

Лёнька подобрал картуз, сплюнул и пошёл, обиженный, обратно в деревню. Я начал стыдить Ваню.

— Это конечно! — сказал, смутившись, Ваня. — Я сгоряча подрался. С ним все дерутся, с Лёнькой. Скучный он какой-то! Ему дай волю, он на всё цены навешает, как в сельпо. На каждый колосок. И непременно сведёт весь лес, порубит на дрова. А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес. Страсть как боюсь!

— От лесов кислород. Порубят леса, кислород сделается жидкий, проховый. И земле уже будет не под силу его притягивать, подле себя держать. Улетит он во-он куда! — Ваня показал на свежее утреннее небо. — Нечем будет человеку дышать. Лесничий мне объяснял.

Мы поднялись по изволоку и вошли в дубовый перелесок. Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи. Они облепили ноги и сыпались с веток за шиворот. Десятки муравьиных дорог, посыпанных песком, тянулись между дубами и можжевельником. Иногда такая дорога проходила, как по туннелю, под узловатыми корнями дуба и снова подымалась на поверхность. Муравьиное движение на этих дорогах шло непрерывно. В одну сторону муравьи бежали порожняком, а возвращались с товаром — белыми зёрнышками, сухими лапками жуков, мёртвыми осами и мохнатой гусеницей.

— Суета! — сказал Ваня. — Как в Москве. В этот лес один старик приезжает из Москвы за муравьиными яйцами. Каждый год. Мешками увозит. Это самый птичий корм. И рыбу на них хорошо ловить. Крючочек нужно махонький- махонький!

За дубовым перелеском, на опушке, у края сыпучей песчаной дороги стоял покосившийся крест с чёрной жестяной иконкой. По кресту ползли красные, в белую крапинку, божьи коровки.

Тихий ветер дул в лицо с овсяных полей. Овсы шелестели, гнулись, по ним бежала седая волна.

За овсяным полем мы прошли через деревню Полково. Я давно заметил, что почти все полковские крестьяне отличаются от окрестных жителей высоким ростом.

— Статный народ в Полкове! — говорили с завистью наши, заборьевские. — Гренадеры! Барабанщики!

В Полкове мы зашли передохнуть в избу к Василию Лялину — высокому красивому старику с пегой бородой. Седые клочья торчали в беспорядке в его чёрных косматых волосах.

Когда мы входили в избу к Лялину, он закричал:

— Головы пригните! Головы! Все у меня лоб о притолоку расшибают! Больно в Полкове высокий народ, а недогадливы,— избы ставят по низкому росту.

За разговором с Лялиным я, наконец, узнал, почему полковские крестьяне такие высокие.

— История! — сказал Лялин. — Ты думаешь, мы зря вымахали в вышину? Зря даже кузька-жучок не живёт. Тоже имеет своё назначение.

— Ты смеяться погоди! — строго заметил Лялин. — Ещё мало учён, чтобы смеяться. Ты слушай. Был в России такой дуроломный царь — император Павел? Или не был?

— Был, — сказал Ваня. — Мы учили.

Василий Лялин вызвался проводить нас до леса, показать тропу на Боровое озеро. Сначала мы прошли через песчаное поле, заросшее бессмертником и полынью. Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен. Сосновый лес встретил нас после горячих полей тишиной и прохладой. Высоко в солнечных косых лучах перепархивали, будто загораясь, синие сойки. Чистые лужи стояли на заросшей дороге, и через синие эти лужи проплывали облака. Запахло земляникой, нагретыми пнями. Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Гулко падали шишки.

— Великий лес! — вздохнул Лялин. — Ветер задует, и загудят эти сосны, как колокола.

Потом сосны сменились берёзами, и за ними блеснула вода.

— Боровое? — спросил я.

— Нет. До Борового ещё шагать и шагать. Это Ларино озерцо. Пойдём, поглядишь в воду, засмотришься.

Вода в Ларином озерце была глубокая и прозрачная до самого дна. Только у берега она чуть вздрагивала, — там из-под мхов вливался в озерцо родник. На дне лежало несколько тёмных больших стволов. Они поблёскивали слабым и тёмным огнём, когда до них добиралось солнце.

— Чёрный дуб, — сказал Лялин. — Морёный, вековой. Мы один вытащили, только работать с ним трудно. Пилы ломает. Но уж ежели сделаешь вещь — скалку или, скажем, коромысло, — так навек! Тяжёлое дерево, в воде тонет.

Солнце блестело в тёмной воде. Под ней лежали древние дубы, будто отлитые из чёрной стали. А над водой, отражаясь в ней жёлтыми и лиловыми лепестками, летали бабочки.

Лялин вывел нас на глухую дорогу.

— Прямо ступайте, — показал он, — покамест не упрётесь в мшары, в сухое болото. А по мшарам пойдёт тропка до самого озера. Только сторожко идите, — там колков много.

Он попрощался и ушёл. Мы пошли с Ваней по лесной дороге. Лес делался всё выше, таинственней и темнее. На соснах застыла ручьями золотая смола.

Сначала были ещё видны колеи, давным-давно поросшие травой, но потом они исчезли, и розовый вереск закрыл всю дорогу сухим весёлым ковром.

Дорога привела нас к невысокому обрыву. Под ним расстилались мшары — густое и прогретое до корней берёзовое и осиновое мелколесье. Деревца тянулись из глубокого мха. По мху то тут, то там были разбросаны мелкие жёлтые цветы и валялись сухие ветки с белыми лишаями.

Через мшары вела узкая тропа. Она обходила высокие кочки.

В конце тропы чёрной синевой светилась вода — Боровое озеро.

Мы осторожно пошли по мшарам. Из-под мха торчали острые, как копья, колки, — остатки берёзовых и осиновых стволов. Начались заросли брусники. Одна щёчка у каждой ягоды — та, что повёрнута к югу, — была совсем красная, а другая только начинала розоветь.

Тяжёлый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк.

Мы вышли к озеру. Трава выше пояса стояла по его берегам. Вода поплёскивала в корнях старых деревьев. Из-под корней выскочил дикий утёнок и с отчаянным писком побежал по воде.

Вода в Боровом была чёрная, чистая. Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли. Ударила рыба, и лилии закачались.

— Вот благодать! — сказал Ваня. — Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари.

Мы пробыли на озере два дня.

Мы видели закаты и сумерки и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шёл недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между чёрным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки.

Вот и всё, что я хотел рассказать.

Но с тех пор я никому не поверю, что есть на нашей земле места скучные и не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли.

Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны, можно понять, как она хороша и как мы сердцем привязаны к каждой её тропинке, роднику и даже к робкому попискиванию лесной пичуги.