История создания воздушного шара. Первый полёт.

Первый полёт воздушного шара 5 июня 1783 года.

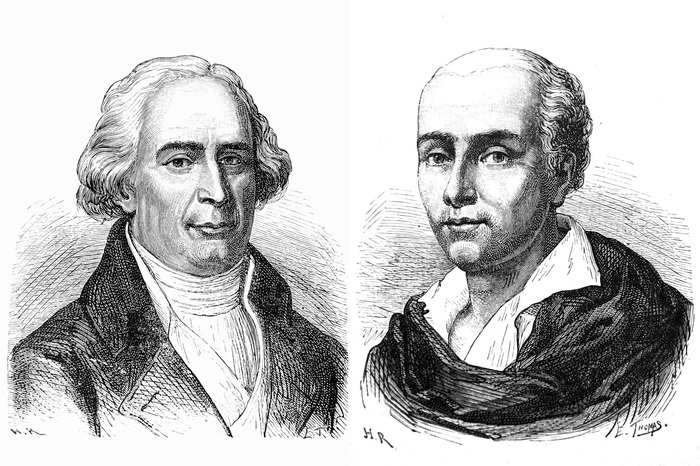

Жозеф-Мишель (1740—1810) и Жак-Этьенн (1745—1799)

Часто беседуя о силах природы, братья обратили своё внимание на энергию ветра. Наблюдали за воздушными потоками, следили за облаками, движущимися по небу под воздействием ветра. Массы воды, из которой состоят облака, подолгу находятся в воздухе и переносятся на большие расстояния. А что если самим сделать искусственное облако, заключить его в оболочку и заставить подняться в небо? Братья увлеклись этой идеей. Они делали шарообразные бумажные оболочки и наполняли их паром. Но пар быстро конденсировался, оболочка намокла и не хотела подниматься вверх.

Решили применить для подъёма обычный дым, который подобно облакам стремится вверх и стелется по небу. Провели испытание с мешком в виде куба, сделанным из материи. Наполненный дымом от горящей бумаги, он быстро поднялся к потолку комнаты.

Размышляя о том, как получить самый лёгкий дым, братья подбирали для сжигания различные вещества. В те годы в моде была теория электричества, его присутствием пытались объяснить все непонятные явления, которым нельзя было дать строгого научного объяснения. Монгольфье решили, что облака плавают по небу потому, что в них разлита «электрическая жидкость». Считалось, что эта жидкость заставляет облака отталкиваться от земли. Может быть, дым по этой же причине поднимается вверх?

ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ (5 июня 1783)

Слухи о необычных опытах распространились по городу. Жители судачили, что без нечистой силы здесь не обошлось. Чтобы положить конец толкам и пересудам и получить официальное признание своему изобретению, братья Монгольфье решили провести публичную демонстрацию опыта.

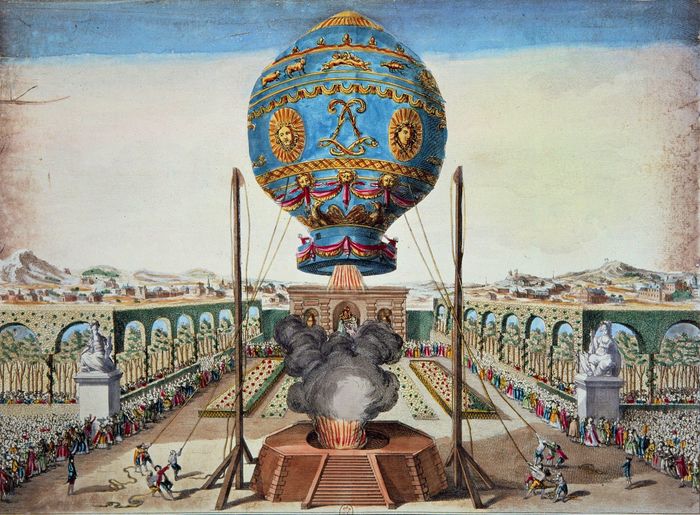

Новая оболочка, сшитая из полотняных клиньев и усиленная для прочности верёвочной сеткой, имела диаметр 11,4 м и объём около 700 кубометров. Чтобы уменьшить газопроницаемость, внутреннюю поверхность её оклеили бумагой. Свисающие верёвки, прикреплённые к поясу, нашитому по экватору шара, помогали удерживать его при наполнении дымом. В нижней части оболочки деревянный обруч диаметром 1,5 м окаймлял отверстие, предназначенное для поступления дыма. Общий вес шара достигал 227 килограмм.

Первая публичная демонстрация в Анноне 5 июня 1783.

Протокол, засвидетельствовавший это событие, был направлен в Париж, в Академию наук. Там было решено создать комиссию для решения вопроса и пригласить братьев Монгольфье повторить их опыт в столице. В конце августа Этьенн Монгольфье в Париже начал строительство воздушного шара. Первый баллон, изготовленный из холста и оклеенный бумагой, намок под дождём и пришёл в негодность. Срочно изготовили новый монгольфьер (так стали называть воздушные шары, наполненные горячим воздухом).

БАРАН, ПЕТУХ И УТКА (Животные на воздушном шаре, 19 сентября 1783 года)

19 сентября 1783 года сотни тысяч зрителей собрались в Версале, чтобы увидеть его полёт. Слегка вытянутый по высоте шар имел объём около 1200 кубометров и весил 400 кг. Для его подъёма был сделан помост с круглым отверстием посредине, под которым разводили огонь. Оболочка удерживалась над помостом на канатах, крепившихся к четырём высоким мачтам. Под воздушным шаром была подвешена клетка, в ней находились баран, петух и утка, здесь же был установлен барометр.

Поднявшись на высоту около 500 метров, шар через 8 минут опустился на землю, пролетев менее 4 километров. Животные прекрасно перенесли полёт.

Первые живые существа на монгольфье, 19 сентября 1783 года.

ПЕРВЫЕ ЛЮДИ (21 ноября 1783 года)

21 ноября 1783 года в западном пригороде Парижа из сада замка де ла Мюэт, состоялся первый полёт человека на воздушном шаре, построенном братьями Монгольфье. На затейливо разрисованном воздушном шаре, диаметр которого был 14 м, поднялись два отважных француза Пилатр-де-Розье и маркиз д’Арланд. Первые воздухоплаватели достигли высоты около 1 км и пролетели 9 км за 25 минут, а затем благополучно приземлились в открытой местности на холме Бют-о-Кай.

Первый полет человека на воздушном шаре, 21 ноября 1783 года.

Так началась история воздухоплавания. Братья Монгольфье первыми сумели применить на практике подъёмную силу тёплого воздуха и создать лёгкую и прочную газонепроницаемую оболочку.

Про шарика из простоквашино на английском языке

Презентация: «Про шарика из простоквашино на английском языке». Автор: _. Файл: «Про шарика из простоквашино на английском языке.ppt». Размер zip-архива: 1718 КБ.

Про шарика из простоквашино на английском языке

Производственный кооператив «ПРОСТОКВАШИНО»

Начать, как водится, решили с самого простого, зафиксировать «кто есть кто» и «чем все занимаются».

Как и любая растущая компания, хозяйство «Простоквашино» наконец-то вышло на новую стадию развития. Принципы управления, работающие во время строительства компании, первоначального энтузиазма и подъема, когда все решали «люди или коты, а не должности» больше не работали. Формализация структур, процессов и обязанностей сотрудников стала насущной необходимостью. Потребовалось «профессиональное управление», а это не что иное, как внедрение «регулярного менеджмента». Тем более, что семейство планировало не только зарегистрировать свою деятельность (в форме производственного кооператива), но и внедрить в дальнейшем Систему Менеджмента Качества, получить сертификат соответствия ИСО9001:2000 и продвигать продукцию под брэндом «Простоквашино» не только в близлежащих деревнях и поселках, но и прочих городах и весях Российской Федерации.

Первым делом, составили перечень продуктов и услуг, поставляемых на

рынок. Их оказалось не так уж и мало (а ведь когда-то была одна корова да пара грядок)!

Потом постановили посчитаться самим

Затем заполнили классификатор «Организационные звенья» для должного

Осталось распределить обязанности.

Для этого следует припомнить кто чем занимается и занести то, что

вспомнилось, в классификатор «Функции», но не абы как, а по-научному классифицируя (см., например, «7 нот менеджмента»)

А уж после закрепить функции за каждым организационным звеном в

проекции «Функции _ Организационные звенья».

Итак, функции известны, вертикаль управления выстроена – на калитке появились следующие регламенты («Отчеты»): «Положение об организационно-функциональной структуре» Схема распределения функций «Положение о функциональных обязанностях каждого члена семейства, родственника или знакомого»

Все уж было настроились на отдых и на возвращение к привычным делам, но тут вмешался дядя Федор и напомнил, что «современный менеджмент базируется на «процессном подходе», для чего процессы прежде всего необходимо выделить и описать в качестве особого объекта управления!»

Для грамотного определения границ и состава процессов (перечня

операций) задается «Целевое назначение» (для чего данный процесс существует?) и «Результат процесса» (первичные материальные/ информационные выходы) – в закладках комментария.

Если возникли трудности с определением результата – надо поменять границы процесса: либо выделить не совпадающие по целям процессы, либо объединить ряд процессов в один, для которых можно четко сформулировать назначение и результат.

Основные процессы описываются интегрированными производственно-

коммерческими цепочками процессов нескольких функциональных областей, например, Закупки – Производство – Складирование – Доставка

Также проекция «Процессы _ Функции» показывает как одна операция

(функция) может использоваться в нескольких процессах! (например, хранение продукции).

Между тем, при прописывании результатов фермеры из Простоквашино неожиданно обнаружили, что основные процессы нужны не только внешним потребителям, но и внутренним!

Допустим, при выращивании картофеля и свеклы, помимо собственно

«корешков» получаются еще и «вершки», которые с успехом можно использовать для кормления домашней живности.

Полученное знание решено было систематизировать и дополнить, с помощью тройных направленных проекций: «Функции _ Ресурсы _ Функции» (тип связи Вх/Вых/Исп) «Функции _ Документы _ Функции» (тип связи Вх/Вых/Упр) которые позволяют задать взаимодействие между процессами и операциями процессов

Передачу материалов через Хранилища (а не непосредственно друг другу) можно отразить в проекции «Функции _ Ресурсы _ Хранилища» (тип Зп (запись) /Чт (чтение))

Для самых внимательных подчеркнем: вообще-то Запись / Чтение подходит больше для Баз Данных и Документов, но в Простоквашино компьютеров не было и поэтому такие связи показаны на примере «склада-погреба».

Когда все необходимые проекции были созданы, приступили к их заполнению. Для удобства создали Набор проекций.

Отсюда выводятся диаграммы процессов (IDEF0, DFD, ЛФС)

Для просмотра дерева процессов Компании целиком классификатор «Процессы» должен быть раскрыт до самого нижнего уровня

К тому же связи можно расставлять сразу во всех проекциях Набора, при

этом не выходя из него.

Для описания информационных и материальных потоков использовали

проекции «Функции _ Документы, Ресурсы _ Функции».

Суть его претензий сводилась к следующему: «вот, я, как пастух, пасу, скажем, коров и бычков, следовательно, на входе коровы и бычки, и это правильно, но почему на выходе тоже коровы и бычки? Конечно, кто бы спорил, пригнать с пастбища других коров и бычков я не могу, и все ж вечером коровы и бычки не те, что были утром»

Выбор операции процесса

Когда связи были расставлены, Печкин, единственный из всех, не выражал бурного восторга.

Выбор потока: информация или материалы

Выбор внешнего процесса

Подумав еще немножко, пришли к выводу, что состояния ресурсов и

документов надо описывать отдельно, а потом подключать их к нужным классификаторам (через свойства).

Впрочем, дотошный Печкин не успокоился! Внимательно изучив процесс доения коровы, он обратился к сослуживцам еще с одной пламенной речью.

Если вкратце, то Печкин выразил сомнение, что Матроскин знает, как правильно доить корову и хранить полученный продукт.

Не будем описывать, какой резонанс вызвало это заявление и что бы могло произойти не вступись за Печкина дядя Федор, который в нужный момент молвил, что «процессное описание дает более точное знание о деятельности компании» и значит, следует определить не только регламенты задающие правила выполнения функций (операций процесса), но обязательно и механизмы их исполнения (инструменты / оборудование)

Что ж, участники процессов принялись дружно вспоминать, чем же они

руководствуются при выполнении обязанностей и прямо в Наборе дополняли классификатор «Документы», в разделе регламенты.

Режим редактирования классификаторов

Обратите внимание, если нормативный документ приходит извне (например,

это «Санитарные и ветеринарные правила») классификатор наименований (теперь это функции) не используется.

Так же поступили и с механизмами

Однако, каково же было удивление всей честной компании, когда на

красочных картинках они не обнаружили самого главного – исполнителей! Хотя каждый помнил, что, пусть давно, но проекция «Функции _ Организационные звенья» заполнялась!

Дело в том, что тогда связи не принадлежали процессам, т.е. было

просто указано кто исполняет ту или иную функцию, но не оговаривалось в каком именно процессе; теперь «подключив» связи можно уточнить исходную проекцию.

Наконец-то настало время печатать отчеты по процессам!

IDEF0

Спецификация процесса

Текстовое описание процесса

Для вывода текстовых и табличных отчетов необходимо пометить (и сохранить) требуемый процесс в соответствующем классификаторе

The end

И уже в самом конце, добавив в модель классификаторы «Права, полномочия и ответственность», «Требования к сотруднику» и связав их с организационными звеньями получили «Должностные инструкции» на каждого члена будущего кооператива.