История создания посёлка Пригородный и совхоза «Сталь»

История создания посёлка Пригородный и совхоза «Сталь»

В 1929 году по решению петровского райисполкома от совхоза «Белозёрский» была отделена территория к юго – востоку от Петровска, на которой был основан новый совхоз под названием «Сталь». Причина создания: земли от города Петровска до села Колки пустовали. На этом пустыре и возник совхоз. Его назвали именем героической революционерки Сталь. Управление, ремонтные мастерские определены в г. Петровске в монастырских помещениях, которые были около нынешней мебельной фабрики. Здесь же жили постоянные рабочие МТМ.

В первые годы сеяли пшеницу, рожь, овёс, ячмень, просо, подсолнечник. Площадь совхоза составляла 4241 га. Землю распахивали на быках. Затем началось строительство двух домов, строили свиноводческие корпуса: построили 15 корпусов и коровник. Затем завезли свиней, началась работа на свинарнике. Одиннадцать корпусов были под маточными, а четыре корпуса – на откорме свиней. Земледелие ещё не было оснащено техникой, поэтому урожай убирали в ручную, молотилками, сноповязателями. Первые машины появились в 1932 году. Сначала колёсные трактора «Нати», комбайны «Сталинец».

На территории хозяйства были организованны бригадные точки с несколькими домиками. Центральный бригадный пункт (1-ая точка) находился в 3-х километрах от г. Петровска на территории нынешнего посёлка Пригородного.

По приезде на новое место жительство, люди сначала вырыли колодец, сплели из прутьев половню. В таких половнях и жили люди. В 1934 году начали строить дома для жителей из глины – назывались глинобитки.

В 1929 – 1933 построили животноводческие помещения, несколько домов барачного типа, приехали из разных сел рабочие, заселив посёлок. Так сложилась центральная усадьба совхоза под названием 1-ая точка совхоза «Сталь».

В 1936 году контора управления переводится из Петровска в новый посёлок, в 1940 году построено специальное здание под контору, где она размещалась до 1984 г.(где находится медпункт). В 1985 году контора переводится в здание, где был пришкольный интернат

Тракторные бригады в совхозе «Сталь» были организованы в 1932 году. Трактористами и комбайнерами в совхозе тогда работали мужчины. Но в 1941 году началась Великая Отечественная война, многих мужчин призвали в армию. В совхозе решили создать женские тракторные бригады.

За короткое время, 2-3 месяца, молодых женщин и девушек обучили работе на тракторах инструкторы, которые приходили из Петровска.

В третьей бригаде в основном работали женщины, эвакуированные из других регионов: Субботина Валентина, Федюк Антонина и другие.

Из воспоминаний П. «… работать было тяжело, трудились от зари до зари без выходных, праздников, отпусков. Мы все понимали, что нужно было делать всё для фронта, для победы над врагами. Не отказывались ни от какой работы».

Из воспоминаний «…выполняли разную работу: бороновали, пахали, косили хлеба. Работали на тракторах ЧТЗ, на прицепных комбайнах. За хорошую работу были награждены Почётными грамотами и подарками. Когда закончилась война, вернулись домой мужчины. Многие женщины ушли с этой работы, а мне пришлось работать ещё трактористкой до 1963 года. За хорошую работу имею 24 Почётные грамоты и медали».

Ветераны вспоминают о том, как девушки женской тракторной бригады, созданной в суровые годы войны сутками не вылезали из кабин, так как боялись, что трактор остановится, а завести они его не смогут.

была не только хорошей работницей, отчаянной трактористкой, но и заменила мать осиротевшим братьям.

стала Героем Социалистического Труда. Она и в школе была самой активной пионеркой.

В 1935 году в совхозе было всего 35 тракторов, на полевых работах даже использовались коровы.

Могли бы вызвать улыбку строки из газет тех лет: «Ударников премировать, а лодырей изгонять из совхоза».

В совхозе было 350 рабочих. Косили хлеб крюками. Урожайность с гектара составляла 4,5 центнера. Только пришла техника – война.

Тяжёлые, бедные и интересные времена были в жизни совхоза «Сталь» и его коллектива.

С 1933 по 1967 гг. под здание клуба была приспособлена левая половина дома барачного типа. Внешне здание походило на обычный деревянный свинарник: простые полы, две печи, низкие оконца, никогда плотно не закрывающиеся двери. Зимой было холодно, несмотря на круглосуточную топку печей. Но здесь шла жизнь: собрания, митинги, танцы, концерты самодеятельности и редко приезжающих артистов, кинофильмы, даже КВН под руководством секретаря комсомольской организации

Всегда было много людей: рабочие, служащие, молодёжь, учащиеся школы.

Одним из важнейших показателей роста и развития хозяйства являлось капитальное строительство. Особенно активно велось с конца 60-х по 80-ые годы. За это время полностью перестроены свинокомплексы, помещения МТФ, склады. Были построены мехток, автогараж, ДК, столовая, школа с интернатом, детский сад, хозмаг, продмаг. Проведён водопровод, газицифированы производственные участки и квартиры.

2. Совхоз «Пригородный».

В Кольском районе Мурманской области в 1982 году был создан совхоз «Пригородный», как сырьевая база для крупнейшего перерабатывающего предприятия – Мурманского Мясокомбината. Основным направлением работы стало и остается свиноводство. Первые годы были очень успешными, тогда «Пригородный» работал на полную мощность, выращивалось 35-36 тыс. голов свиней. Совхоз получал прибыли и хорошие дотации от государства, что позволяло иметь деньги на развитие производства и строительство собственного жилья. К 1996 году поголовье сократилось почти вдвое, а в 1998 году совхоз опять оказался востребованным и заработал в полную силу. В настоящее время стадо совхоза составляет 37 257 голов свиней, 240 поросят рождаются каждый день и ежедневный привес составляет около 450 гр/сутки, реализовывается 100-150 т свинины в сутки, что составляет почти 80% всего производства свинины в городе. (фото 1)

3. Экономическая ситуация в хозяйстве.

В дальнейшем в хозяйстве планируется создать собственный цех переработки мяса, тогда как сейчас вся продукция на переработку сдается на Мясокомбинат. Для этого планируется взять у государства кредит на покупку оборудования и выплачивать его из собственных средств, полученных от прибыли.

В ходе своей деятельности, совхоз «Пригородный» является достаточно самостоятельным предприятием, работающем в полную силу и рентабельным. [4, 12, 13]

4. Характеристика поголовья.

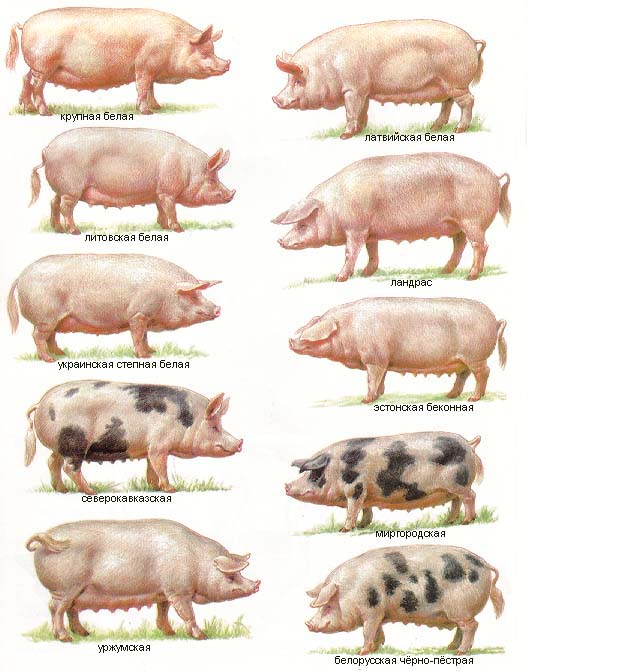

В зависимости от направления продуктивности породы свиней классифицируют:

Совхоз «Пригородный» специализируется на получении, выращивании и откорме свиней крупной белой породы и породы «ландрас».

Крупная белая порода – самая распространенная, относится к породам мясосального направления (универсального).

Выведена в 19 в. в Англии сложным скрещиванием местных позднеспелых свиней со скороспелыми китайскими многоплодными неаполитанскими, португальскими. Неоднократно завозилась в Россию, где хорошо акклиматизировалась. Позже, в СССР, в результате длительной племенной работы была создана по существу новая отечественная порода, представленная, двумя основными типами:

— Мясосальным (большинство животных).

Свиньи крупной белой породы характеризуются высокой продуктивностью, по репродуктивным и материнским качествам не имеют себе равных. Животные гармонично сложены, не грубого телосложения, обладают крепким здоровьем, хорошо приспособлены к различным климатическим условиям, скороспелы. Голова умеренной величины, профиль слегка вогнутый. Уши небольшие, тонкие, упругие, направленные вверх и несколько вперед. Грудь глубокая и широкая. Спина прямая и широкая без прехватов за лопатками. Окорока округлые, спускающиеся до скакательного сустава. Конечности хорошо развиты, правильно поставленные, крепкие. Кожа плотная, эластичная, без складок, щетина гладкая, густая, тонкая. Масть белая.

Свиньи крупной белой породы в племенных хозяйствах имеют следующие показатели: масса хряков в возрасте 36 мес. — 298 кг, длина туловища — 179 см; масса свиноматок — 235 кг, длина туловища — 163 см. Многоплодие свиноматок составляет 10,3 головы, молочность 53 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте — 165 кг. В племзаводах показатели выше: масса хряков — 322 кг, свиноматок 233 кг, длина хряков — 183 см, свиноматок — 163 см; многоплодие свиноматок — 11,2 гол., молочность — 58 кг, масса гнезда в 2-месячном возрасте — 192 кг. Матки плодовиты (10—12 и более поросят за опорос), обильномолочны (молочность 75—80 кг), хорошо выкармливают поросят. Крупная белая порода используется для откорма до мясных, беконных и жирных кондиций. При интенсивном мясном откорме молодняк к 6-месячному возрасту весит 100 кг при затрате корма 3,9—4 кормовые единицы на 1 кг привеса.

На контрольном откорме свиньи крупной белой породы имеют: возраст достижения 100 кг — 205 дней, затраты корма на 1 кг прироста — 4,03 корм, единиц, толщину шпига — 30 мм, длину туши — 95 см и массу заднего окорока — 10,5 кг.

Основными преимуществами крупной белой породы по сравнению с другими являются ее высокое и устойчивое многоплодие, хорошие материнские качества, способность адаптироваться к любым природно-климатическим условиям.

Генеалогическую структуру породы составляют более 100 линий и большое количество семейств свиноматок. Порода разделена на 17 изолированных популяций. Каждая популяция разводится в своей группе хозяйств: головном племзаводе и 3—5 дочерних хозяйствах по единому селекционному плану.

Крупная белая порода совершенствуется в 56 племзаводах, 74 племсовхозах и на 888 племенных фермах. Ведущими племенными хозяйствами по породе являются племзаводы “Константиново”, “Никоновское”, “Большое Алексеевское”, “Ачкасово” Московской области, “Венцы — Заря” Краснодарского края, “Великая Буромка” Черкасской области, “Васильевка” Сумской области.

Порода районирована во всех областях и зонах России и ближнего зарубежья, используется в качестве основной материнской породы в большинстве систем разведения.

Крупная белая порода использовалась при выведении большинства отечественных пород. В настоящее время порода селекционируется на улучшение откормочных и мясных качеств при сохранении высокой воспроизводительной способности и крепости конституции.

Туловище у животных торпедообразное, прямая спина, голова небольшая, окорока хорошо развиты, тонкая белая кожа, равномерно покрытая короткой мягкой щетиной. Хряки весят 250—300 кг, матки — 200—220 кг. Плодовитость 10—12 поросят за опорос, молочность 70—80 кг. При беконном откорме молодняк в 189-суточном возрасте весит 100 кг, среднесуточные привесы 707 г, затраты корма 3,9 кормовые единицы на 1 кг привеса. Мяса в туше 55—56%. Качество бекона высокое. Чистопородных Л. разводят в Латвийской ССР, Литовской ССР, Украинской ССР, в Новгородской, Калужской и др. областях. Используют ландрасов в промышленном скрещивании с другими породами. Датские Л. распространены в Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии. [6, 16]

Общее поголовье в совхозе «Пригородный» составляет 37 257 голов.

Поголовье свиней подразделяют на половозрелые группы:

основные свиноматки – 2 582 головы;

холостые неосемененные – 876 голов;

супоросные – 1004 головы;

— матки после осеменения (до установления фактической осемененности) – 325 голов;

— матки до 3,5 месяцев супоросности (легкосупоросные) – 314 голов;

— матки за 10 дней до опороса (глубокосупоросные) – 365 голов;

подсосные матки с поросятами до 26 дневного возраста – 702 головы;

3. поросята – сосуны (до 26 дневного возраста) – 8 169 голов;

4. поросята – отъемыши (с 26 дневного возраста до 3-4 месячного) – 11 954 головы;

5. свиней на откорме (откормочное поголовье)

Искусственное осеменение в совхозе «Пригородный» существует с 1985 года. За прошедший период проведена направленная работа на повышение оплодотворяемости свиноматок.

Интенсивная селекция отцовской формы по воспроизводительным качествам способствовала увеличению производства поросят.

Выживаемость семени до активности 6 баллов составляет в среднем 7,1 суток. Крупноплодность поросят при рождении за эти годы выросла до 1,42 кг. ежедневно в совхозе рождаются 240 поросят.

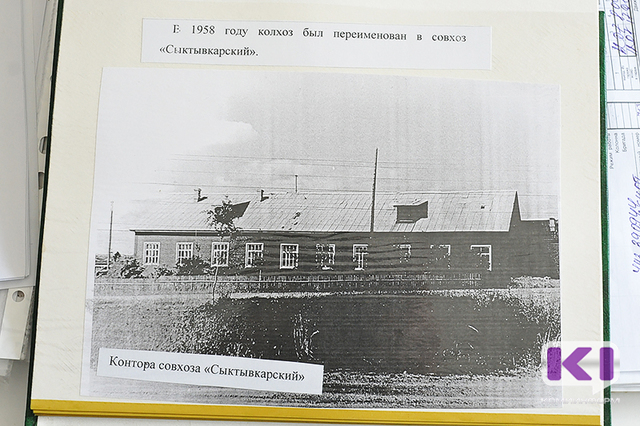

«Комиинформ» продолжает знакомить читателей с историческими фактами из жизни нашего края. Проект «Комиретро» посвящен 95-летию республики и 20-летию информагентства.

Сегодня мы расскажем об истории одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий региона ООО «Пригородный» и о трудовой деятельности Татьяны Сергеевой, которая работает в совхозе со времен его основания.

Совхоз «Пригородный» был образован 19 апреля 1976 года на базе Тентюковского отделения ордена Ленина совхоза «Сыктывкарский».

В начале семидесятых годов в нашем северном городе возникла острая необходимость круглогодичного обеспечения жителей Сыктывкара свежими овощами, выращиваемыми в теплицах. У истоков становления предприятия стояли Анатолий Канев — первый директор совхоза и Анатолий Цивилёв — главный бухгалтер.

С года образования совхоза начала функционировать первая очередь теплиц под стеклом площадью шесть гектаров, а через десять лет в «Пригородном» дополнительно ввели в строй еще шесть гектаров зимних теплиц.

В 1998 году с целью наилучшей реализации производимой продукции было создано дочернее предприятие ООО «Тепличный сервис». Сейчас оно имеет 15 стационарных торговых «точек» в столице Коми. Результат оправдал ожидания: покупатель стал ближе, и сегодня это предприятие — лицо фирмы.

Сегодня ООО «Пригородный» возглавляет Геннадий Низовцев, который в агропромышленном комплексе работает более 40 лет. Четыре года он занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.

Работники предприятия утверждают, что Г.Низовцев прекрасный руководитель, и, работая в непростых экономических условиях отрасли, руководя большим коллективом, он успешно управляет «Пригородным», профессионально и грамотно принимает решения в самых сложных ситуациях.

Находясь в постоянном творческом поиске, он изучает российский и зарубежный передовой опыт производства сельскохозяйственной продукции, внедряет новые технологии.

За многолетний созидательный труд в отрасли сельского хозяйства Г.Низовцев награжден медалью «За преобразование Нечерноземья» (1985 г.), также ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми (1995 г.), он награжден почетной грамотой РК (2000 г.) и почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2005 г.).

Среди других сельскохозяйственных предприятий ООО «Пригородный» сохраняет за собой лидирующие позиции по удою на одну фуражную корову.

Например, в 2011 году удой составил 6 022 кг., а в 2015-ом вырос почти до 6 950 кг. Общий объем произведенного молока ООО «Пригородный» возрос с 2 627 тонны в 2011-м до 3 005 тонн в 2015 году. Вес выращенного скота в живой массе составил 122 тонны, получено приплода в 2011 году 480 голов, а в 2014-м эта цифра составила 542 головы.

Основу благополучия и успешности предприятия составляет сплоченный и трудолюбивый производственный коллектив, а высокое качество растиниеводческой и молочной продукции достигается самоотверженным трудом.

В этом году «Пригородный» отпраздновал свое 40-летие. Со дня становления совхоза и по сей день на предприятии трудятся несколько работников, среди них — диспетчер цеха механизации Татьяна Сергеева.

Т.Сергеева устроилась работать на предприятие сразу же после окончания плодо-овощного училища в 17 лет. В то время студентов отправляли на практику в Крым, но родители юную дочь не отпустили в южный край. Так и началась трудовая деятельность Т.Сергеевой в «Пригородном», затянувшаяся почти на сорок лет.

В 1977 году в «Пригородном» ввели в строй действующих теплиц три блока, и началось освоение первой очереди тепличного комбината — шесть га с объемом годового производства 950 тонн свежих овощей.

В годы освоения большое внимание придавалось обучению молодых специалистов агротехническим приемам. Прививались экономические знания, развивалось движения наставников. В совхозе была создана комсомольская организация молодежи.

Когда уже был построен первый блок теплицы, Татьяна ушла работать туда.

А тем временем на предприятии продолжались работы по повышению урожайности овощей, расширению ассортимента. Рационально использовались межтепличные пространства и прилегающая территория к теплицам для выращивания зеленых культур и выгонки зеленого лука.

Примечательно, что для повышения производительности труда широко применялись социалистическое соревнование и прогрессивные оценки. А с 1982 по 1984 годы все бригады перешли на коллективный подряд. Организация социалистического соревнования была направлена на конечные результаты.

После нескольких лет работы с землей Татьяна ушла в полеводство.

До 1989 года Татьяна успела поработать и заведующей нефтехозяйтством на заправочной станции.

«Я выдавала водителям талоны, а также считала зарплату вместо бухгалтера. А в должность диспетчера цеха механизации пришла в 1989 году.

За весь период развития и становления совхоза «Пригородный» работает рентабельно. Исключением из правил являются 1996-1998 годы, когда в период массового обрушения всех отраслей народного хозяйства страны, в том числе сельского, предприятие осталось на плаву, хотя работало с отрицательным балансом.

С началом работы Г.Низовцева и по настоящее время более решительно обновлялись производственные фонды, внедрялись новые технологии во все сферы и отрасли хозяйства.

С начала образования совхоза по настоящее время трудятся на предприятии передовики производства: Шустиков Н.В., Сергеева Т.Л., Никифорова Н.И., Шандер Л.В., Игнатов А.Н.