Рассказ про создателей малахитового зала и его экспонаты

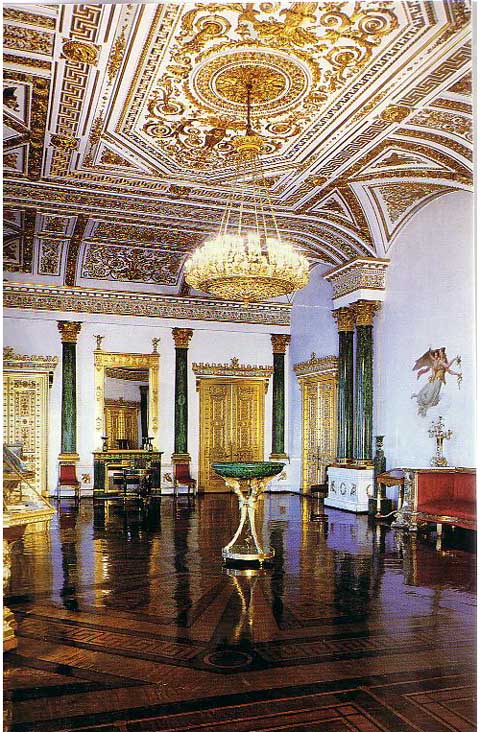

В ряду наиболее парадных аппартаментов Зимнего дворца своим великолепием выделяется Малахитовый зал ( 189 ), названный так потому, что украшающие его восемь колонн и восемь пилястр, а также два камина облицованы ценным ярко-зеленым декоративным минералом — малахитом.

Малахитовый зал Зимнего дворца был создан по проекту А. П. Брюллова после пожара 1837 года и предназначался для использования в качестве гостиной в парадных покоях жены Николая I.

С июля 1917 года в парадной гостиной царицы происходили заседания Временного правительства. Во время захвата Зимнего дворца октябрьской ночью в соседней с Малахитовым залом Малой столовой были арестованы министры Временного правительства.

| Название этому полудрагоценному камню дали древние греки. Мы не знаем, почему зеленый камень назван «малахитом»: то ли потому, что он цветом своим близок к яркой окраске травянистых листьев мальвы (это растение в Древней Греции называли «малахе»), а может быть камень назвали так потому, что от него исходило мягкое («малакос») свечение. Из малахита издавна изготовляли украшения: бусы, броши, им украшали серьги и кольца. В древности малахитовый камень служил амулетом: наши далекие предки верили, что в нем заключены магические силы, спасающие человека от опасностей, особенно в юном возрасте. О малахите складывались легенды, одно из поверий утверждало, что малахит делает человека непобедимым; по другой версии тому, кто пьет из малахитовой чаши, становится понятным язык животных. Малахит — относительно «мягкий» камень, полировка этого минерала доступна лишь мастерам высшей квалификации. Русские умельцы-камнерезы распиливали малахит на пластинки толщиной всего лишь два-три миллиметра, тщательно подбирая рисунки (прожилки) пластинок, их наклеивали на шкатулки, на столешницы, позже даже на десятиметровые колонны Исаакиевского собора. Ко времени воссоздания сгоревшего Зимнего дворца, в 1830-х годах, на Урале, в одном из рудников, принадлежавшем миллионерам Демидовым, были обнаружены огромные залежи полудрагоценного камня малахита. До того этот зеленый с прожилками хрупкий камень почитался как чрезвычайная редкость. Находка малахитовых залежей позволила пересмотреть отношение к уникальному минералу, открылась радостная возможность его более широкого использования. Но и в больших количествах малахит сохранил свои, неподвластные грубой силе нежные свойства. Дело в том, что из малахита обычно не принято создавать монолитные изделия; этот хрупкий минерал обычно разрезается на тонкие пластины, которыми при помощи мастики облицовываются каменные или бронзовые основы (каркас) изделия. Особую трудность представляет подбор пластин: рисунок прожилок на смежных пластинах должен выглядеть так, будто они представляют собой один кусок — единый монолит малахита. Малахитовая гостиная в ЭрмитажеМалахитовый зал Зимнего дворца, созданный архитектором А.П.Брюлловым в конце 1830-х гг., служил парадной гостиной императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Отделка зала уникальна: колонны, пилястры, детали каминов и декоративные вазы украшены малахитом в технике «русской мозаики». Одна из стен украшена аллегорическими фигурами олицетворяющими День, Ночь и Поэзию — кисти А.Виги. Николай I, ценивший архитектора О. Монферрана, поручил ему отделку своих покоев. После пожара 1837 года их восстанавливал архитектор А.П. Брюллов. Он отстроил половину аппартаментов императрицы Александры Федоровны, состоявших из 11 помещений. Из этих покоев только Малахитовый зал сохранил отделку, сделанную под руководством А. П. Брюллова. Гостиная до пожара была отделана по проекту О. Монферрана серо-фиолетовой яшмой. Во время пожара яшма превратилась в груду извести. Восстанавливая гостиную, А.П. Брюллов решил создать ее интерьер заново, используя в качестве основного отделочного материала вошедший в моду малахит. Зодчий поставил у продольных стен парные малахитовые колонны, а у поперечных — пилястры. Их бронзовые базы и капители вызолочены и эффектно сочетаются с позолотой дверей и отделкой потолка. Вызолоченный орнамент потолка почти полностью поглотил его белый фон. Между пилястрами архитектор установил зеркала в золоченных деревянных рамах, под которыми поместил малахитовые камины. Колонны, пилястры и камины были изготовлены на Петергофской гранитной фабрике из купленного у Демидовых малахита. Белизна стен из искусственного мрамора, блеск малахита и позолоты прекрасно сочетались с малиновым цветом оконных занавесей и тканью, которой была обита мебель. Такая атмосфера сказочной роскоши соответствовала моде 1839 г., когда восстановление зала было завершено. Зал украшают вазы, чаши, столы и другие изделия из малахита Колонны, пилястры и камины выполнены в трудоёмкой технике, которая получила название «русская мозаика»: тонкие пластины камня наклеивали на основу, линии стыков заполняли малахитовым порошком, затем поверхность шлифовали. Сочетание малахита с обильной позолотой свода, дверей, капителей колонн и пилястр вызывало восторг. К. А. Ухтомский, 1865 Неподалеку от Малахитовой гостиной красуется еще один малахитовый шедевр— ротонда Эрмитаж. Малахитовая ротонда.Аванзал. Желая добиться расположения Николая I, Демидов решил преподнести ему подарок. С этой целью он сделал исключительно дорогостоящий заказ на изготовление ротонды лучшим европейским мастерам, включая парижскую фирму П.Ф. Томира. Уральский магнат предполагал, что Николай I установит ротонду в качестве беседки в одном из своих дворцовых парков. Однако русский царь, узнав об этом намерении, заметил в узком кругу: «С чего он взял, что я войду в эту клетку?» (Николай I недолюбливал Демидова за спесь, мотовство и жестокость). Тем не менее император от подарка не отказался и принял ротонду как должное. Стоимость ее по тем временам превышала два миллиона рублей. Вплоть до сего дня этот экспонат — один из самых дорогих в Эрмитаже. Вплоть до 1862 года ротонда хранилась на складе, а позже Александр I подарил «малахитовую сень» (как назвали этот шедевр) Свято-Троицкому собору Александрр-Невской лавры. Здесь она использовалась в качестве царского места. Во время богослужений император находился в ротонде под малиновым бархатным балдахином, украшенным двуглавым орлом. Через 90 лет (в 1952 году) советские власти передали ротонду Эрмитажу. (здесь) Рассказ про создателей малахитового зала и его экспонатыЭрмитажМалахитовый зал (№ 189) создан в 1839 году архитектором А. П. Брюлловым совместно с его учениками А. М. Горностаевым (1808—1862), А. Н. Львовым и др. Зал декорирован уральским малахитом. Восемь колонн и столько же пилястр, два камина, торшеры, а также ряд столиков, ваз и вещей, находящихся здесь и дополняющих убранство помещения, украшены малахитом в технике „русской мозаики». Всего на оформление зала пошло свыше ста тридцати трех пудов малахита. Широкое применение нашла здесь и позолота. Ею покрыты бронзовые капители и базы колонн, украшения каминов, обрамление зеркал, рельефные узоры из папьемаше, занимающие большую часть потолка, двери резного дерева и т. д. Своеобразное и эффектное сочетание двух материалов — ярко-зеленого малахита и сверкающего золота — определяет парадное звучание и мажорный тон интерьера. Это впечатление дополняют великолепнейший, составленный из девяти различных пород дерева паркет и созданные специально для этого зала кресла, обитые интенсивным по цвету малиновым шелком. Малахитовый зал интересен не только как памятник русской архитектуры и камнерезного мастерства. С начала июля 1917 года, когда Зимний дворец превращается в резиденцию буржуазного Временного правительства, заседания кабинета министров происходят в Малахитовом зале. В ходе исторических событий Великой Октябрьской социалистической революции революционные рабочие, солдаты, матросы в ночь с 25 на 26 октября штурмом овладевают Зимним дворцом. Они проходят через Малахитовый зал и в соседнем с ним помещении Малой столовой арестовывают членов Временного правительства. 4. ЗНАЧЕНИЕ ЭРМИТАЖА КАК СОКРОВИЩНИЦЫ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ Нет необходимости доказывать, что значение Эрмитажа велико. Однако, необходимо рассмотреть, в чем именно заключается его значение. Видеть рядом произведения разных стран и времен – это уже значит быть свидетелем, как соревновались на олимпиаде искусств народы мира. Это толкает мысль на сравнение, рождает догадки об общих закономерностях развития мирового искусства. Многообразие коллекций наглядно показывает, сколь сложны, не похожи друг на друга могут быть пути развития человеческой культуры. Огромный хронологический диапазон эрмитажных коллекций, возможности сопоставления творений, создававшихся в разных странах, помогают человеку ощутить движение истории и осознать себя в ее потоке, подводят к пониманию культуры и искусства сегодняшнего дня. Не покидая пределы Эрмитажа, пользуясь только его памятниками, можно наглядно представить себе всю художественную историю человечества, начиная с древнего каменного века и до наших дней. В настоящее время на наших глазах происходят пересмотр и переоценка тех взглядов на историю мирового искусства, многие из которых несколько десятков лет назад считались аксиомами. Горизонты современной истории искусства все более расширяются, европейское преобладание все более сдает свои позиции. Эрмитаж со своими богатствами сможет и должен сыграть в этом деле большую, активную роль. Перед ним открывается обширное поле деятельности, на котором выступают все преимущества нового понимания и истолкования искусства. Чтобы выявить вклад русского народа в мировую культуру, нужно провести еще много исследовательской и, что очень важно, просветительской работы. «Необходимо избавиться от предубеждений, мешающих признать Андрея Рублева таким же великим художником, как Рафаэль.»[5] Сейчас, когда изучение древнерусского искусства несколько недооценивается, нельзя не радоваться тому, что Эрмитаж включил русскую культуру в свою программу. Где же, как не в Эрмитаже, может быть наглядно показано и национальное своеобразие русского искусства и его место в мировом искусстве? Очень важным является то, что музей не стоит на месте – он постоянно совершенствует, расширяет свои экспозиции. В прошлом он был школой западноевропейского вкуса. Теперь он стал музеем евразийского мира. Не за горами время, когда потребуется включить в его программу и огромный мир Африки, чтобы познакомить зрителей с искусством негров и народов Африки. Ведь отсутствие знаний о культуре не означает отсутствия самой культуры. Повышает мировую значимость Эрмитажа и его просветительская работа. Ежегодно более 3-х с половиной миллионов посетителей музея знакомятся с высокими достижениями духовной культуры человечества, получая радость от общения с творениями мастеров прошлого. Занятия для детей, экскурсии для взрослых, группы для иностранцев, лекции, читаемые в лекториях музея, на предприятиях Санкт-Петербурга, в других городах и даже странах, помогают людям приобщиться к миру прекрасного. В настоящей работе была совершена попытка охватить такие аспекты темы, как история и настоящее существование Эрмитажа. Работа лишь обозначила вехи и штрихи в богатом и многозначном мире музея. Однако, даже это позволяет нам с полным правом сделать вывод о том, что наряду с крупнейшими музеями мира, Эрмитаж в силу масштабности и исключительно высокого уровня своих коллекций представляет собой явление общечеловеческой значимости. Эрмитаж – это не музей, вернее, это не просто музей. Это сама история, сама красота и само величие Искусства в его все историческом и вселенском масштабе. «Музей – это не механическая сумма инвентарных номеров, это нечто вроде эпической поэмы, к которой приложили руку многие поколения.»[6] 1. Алпатов М. Значение Эрмитажа в русской и мировой культуре. Этюды по всеобщей истории искусств, М, 1979. КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙЭто блог учителя начальных классов Безменовой Любови Михайловны. праздникивоскресенье, 23 марта 2014 г.МАЛАХИТОВАЯ комната в Эрмитаже К ПРОЕКТУ» Самоцветные россыпи Южного Урала»,» Я-гражданин РОССИИ»Эрмитаж. Ваза из МАЛАХИТА. Без преувеличения можно сказать, что если бы Зимний дворец обладал всего лишь одной гостиной, украшенной малахитом, то и этого было бы достаточно, чтобы сделать его знаменитым. На наше счастье, все четыре здания Эрмитажа (Малый, Большой, Новый Эрмитаж и Зимний дворец) хранят более двухсот произведений искусства из малахита! Уральский народный эпос связывает рождение малахита с жизнью Хозяйки Медной горы (Хозяюшки-Малахитчицы, как ласково называли ее уральцы). Захочет Хозяйка — покажет место, где спрятан малахит, не понравится ей старатель — вмиг устроит в шахте обвал. Вспомним «Малахитовую шкатулку» П.П. Бажова и его рассказы о приказчике Северьяне, славившемся своей свирепостью. По знаку Хозяйки Медной горы приказчик с головы до пят превратился в глыбу малахита! Ведь во дворце было свыше 100 помещений — от роскошных залов до небольших уютных комнат, отделанных с необычай ной роскошью и вкусом. Русские мастеровые совершили чудо. Зимний дворец уже через два года предстал перед горожанами в первозданном виде! Фасады здания демонстрировали изначальное великолепие, а отделка внутренних помещений даже улучшилась. Недаром по этому поводу были выбиты медали с надписью: «Усердие все превозмогает!». подробнее Эрмитажная Малахитовая гостиная Малахитовая гостиная (189), расположенная возле Концертного зала, была создана А. К. Брюлловым в 1839 году для жены императора Николая I Александры Федоровны. На изготовление колонн, камина, столов и безделушек украшающих эту комнату, пошло более двух тонн ярко-зеленого уральского малахита. Временное правительство Керенского собиралось здесь с июля по октябрь 1917 г., вплоть до того, как было арестовано большевиками.

|

Зеленый или зеленовато-голубой уральский малахит— не просто редкий и весьма дорогой самоцвет. Этот камень — национальный символ России. Добыча его началась еще в петровские времена. Однако самые крупные монолиты этого камня были обнаружены лишь в XIX веке.

Зеленый или зеленовато-голубой уральский малахит— не просто редкий и весьма дорогой самоцвет. Этот камень — национальный символ России. Добыча его началась еще в петровские времена. Однако самые крупные монолиты этого камня были обнаружены лишь в XIX веке.

Но и в самом деле этот минерал обладает свойством притягивать сердца людей. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь прогуляться по Зимнему дворцу, построенному Ф. Б. Растрелли в 1754—1762 годах «для единой Славы Всероссийской». Дворец того времени сгорел во время грандиозного пожара в конце 1837 года. Решение о реставрации дворцовых апартаментов последовало от Николая I незамедлительно: «Возобновить совершенно по-старому!». Легко сказать, а каково исполнить?

Но и в самом деле этот минерал обладает свойством притягивать сердца людей. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь прогуляться по Зимнему дворцу, построенному Ф. Б. Растрелли в 1754—1762 годах «для единой Славы Всероссийской». Дворец того времени сгорел во время грандиозного пожара в конце 1837 года. Решение о реставрации дворцовых апартаментов последовало от Николая I незамедлительно: «Возобновить совершенно по-старому!». Легко сказать, а каково исполнить?

architectstyle

architectstyle