Русский характер

Очень кратко : Вернувшись с войны с изуродованным лицом, танкист не хочет пугать любимых и называется другим именем. Сердце подсказывает матери, что это её сын, а невеста остаётся с героем, несмотря на его увечья.

«Русский характер! — для небольшого рассказа название слишком многозначительное», но рассказчику хочется поговорить именно об этом. Как же описать русский характер? Рассказать о каком-нибудь подвиге? Но их много — поди выбери. Рассказчика выручил приятель, поделившись историей, случившейся во время Великой Отечественной войны.

Егор Дрёмов был обычным танкистом, очень красивым парнем. В его жизни огромное место занимали родители, которых он любил и уважал. Была у Егора и любимая девушка Катя. На войне он совершил много подвигов, но был стеснительным и никому о них не рассказывал. Эту историю приятель рассказчика узнал от экипажа танка.

На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остается в человеке — ядро.

Во время сражения танк Егора подбили. Его вытащили из горящей машины. Ожоги танкиста были настолько серьёзными, что после основного лечения ему пришлось пережить многочисленные пластические операции. Зрение Егору сохранили, но его лицо стало уродливым. Его хотели комиссовать, но он попросился назад в полк.

Для полного выздоровления Егору дали двадцатидневный отпуск, и он вернулся домой, встретился с родителями. Он не хотел своим изуродованным видом ранить стариков и назвался другом их сына. Родители радушно встретили его, накормили, много расспрашивали о сыне. Егор рассказывал о себе.

На следующий день к Егоровым родителям зашла его любимая девушка Катя. Она радостно встретила его, но испугалась, увидев изуродованное лицо. Дрёмов рассказал о подвигах её жениха, а сам решил уйти прочь из её жизни и навсегда забыть о ней.

Возвратившись на фронт, Егор получил письмо от матери, где та писала о своих сомнениях: не сам ли сын приходил к ним. Она писала, что горда лицом сына и желает узнать правду. Егор встретился с матерью и невестой. Мать приняла его, а невеста сказала, что всю жизнь хочет прожить только с ним.

Что скажете о пересказе?

Что было непонятно? Нашли ошибку в тексте? Есть идеи, как лучше пересказать эту книгу? Пожалуйста, пишите. Сделаем пересказы более понятными, грамотными и интересными.

Проблема русского характера по тексту Толстого. Русский характер! Поди-ка опиши его… (Аргументы ЕГЭ)

Русский характер? Что в нём особенного? Когда он раскрывается в полную силу? Эти и другие вопросы возникают у меня после прочтения текста А.Н.Толстого.

Автор поднимает в своём тексте проблему русского характера. Какой он? Чтобы ответить на этот вопрос, он рассказывает нам о молодом лейтенанте-танкисте Егоре Дрёмове. Описывает не подвиги, которых было немало, а о ранении бойца. Танк был подбит и загорелся. Водитель вытащил горящего лейтенанта. Но тот сильно обгорел, особенно лицо.

Наши эксперты могут проверить Ваше сочинение по критериям ЕГЭ

ОТПРАВИТЬ НА ПРОВЕРКУ

Эксперты сайта Критика24.ру

Учителя ведущих школ и действующие эксперты Министерства просвещения Российской Федерации.

Восемь месяцев в госпитале, операция за операцией. «Восстанавливали всё: и нос, и губы, и веки, и уши». Когда Егор впервые «взглянул на своё и теперь не своё лицо», он сказал: «Бывает хуже, а с этим жить можно». Больше зеркальца он не просил, только ощупывал лицо, привыкая к нему. Известие о том, что его признали негодным к строевой службе, его не обрадовало. Он пошёл к генералу с просьбой отправить его на фронт. На возражения он ответил: «…Я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью!». Вот он русский характер! «Великая сила – красота человеческая».

Позиция автора мне понятна. Русский характер в силе духа, в способности преодолеть любые трудности, в способности думать о других, а не о себе. Егор не раскисает, не жалеет себя, он видит себя не уродом, а человеком, способным воевать, служить Родине. И это самый правильный выбор. Он замечает и слёзы медсестры, и взгляд генерала, который при разговоре пытался не смотреть на него, но не обращает на это внимание. Он остался прежним Егором Дрёмовым, и ничто этого не изменит.

Я согласна с позицией автора. Война раскрывает в человеке «ядро», красоту человеческую. И мы видим поступок героя, который раскрывает нам настоящий русский характер. В художественной литературе мы встречаем обычных людей, которые в минуты опасности становятся героями, забывая о себе, не страшась смерти.

В повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» Пётр Гринёв не получает помощи в Оренбурге и отправляется в Белогорскую крепость один спасать любимую девушку Марию Миронову, которая оказалась в руках подлого Швабрина. За ним увязался преданный ему Савельич. Крепость захвачена врагами. За доброту (заячий тулупчик) Пугачёв отпустил Гринёва. Один раз повезло. Повезёт ли другой? Гринёв об этом не думает. Он должен спасти Машу. Чувство долга выше страха смерти. И в этом тоже русский характер.

Так в чём же особенность русского характера? В силе духа, в стойкости, в чувстве долга, в стремлении думать о других, а не о себе. А в минуты опасности быть готовым всё это проявить. Конечно, все эти черты, думаю, есть и у людей других национальностей. Каждая нация имеет своих героев. Но мы говорим о русском характере. Давайте гордиться своими героями! Нам есть с кого брать пример

Посмотреть все сочинения без рекламы можно в нашем

Чтобы вывести это сочинение введите команду /id18875

Человек – легенда. Трижды горел в танке, трижды выходил горящим факелом из огненного ада.

Откуда силы он берёт?

И как нужду и боль выносит?

Ведь часто кровь из ран идёт,

А он о помощи не просит.

И лишь во сне словцо обронит,

То повоюет, то застонет.

Лесничий Волховстроевского лесничества Государственного комитета лесного хозяйства Совета Министров СССР, Ленинградская область

Пётр Григорьевич Антипов

родился 26 декабря 1920 года в Псковской области. После похорон отца, погибшего при защите государственной границы, с семьей переехал в Ленинградскую область. Жил в городе Старая Ладога.

По окончании школы в 1938 году поступил в Тихвинский лесной техникум. До войны окончил два курса техникума.

18 июля 1941 года Пётр Григорьевич Антипов был призван в Красную Армию.

Впервые вступил в бой при обороне Ленинграда на Пулковских высотах, где его тяжёлый танковый полк поддерживал 42-ю армию.

В октябре 1941 года по Дороге жизни полк был переброшен на Большую землю. Воевал на Калининском, Брянском, Сталинградском фронтах.

Затем полк был вновь переброшен на Волховский фронт и участвовал в прорыве блокады.

Пётр Григорьевич Антипов участник Курской битве, освобождал Белоруссию и Польшу.

Трижды горел в танке, при этом продолжал вести бой на горящих машинах.

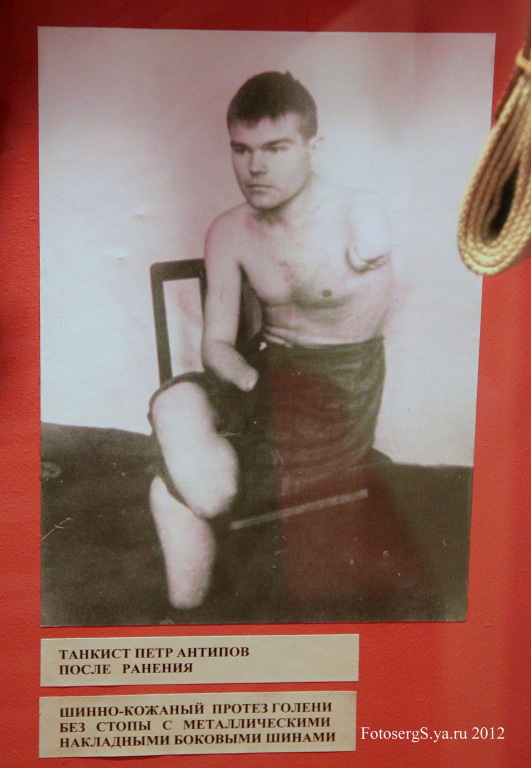

Пётр Григорьевич Антипов в годы Великой Отечественной

Из воспоминаний Петра Григорьевича Антипова. «Антиповская гвардия. Трижды воитель»:

«Там, под Котлубанью, из почти шестидесяти танков нашей бригады к концу боя осталось три… Но высоту мы взяли и немцев к Волге не пустили.»

Покинув его в последний момент, оказался на территории врага, попал под огонь вражеских автоматчиков, получил тяжёлые ранения.

Истекающий кровью танкист, отползая от горящего и готового взорваться танка, свалился. в неприятельский окоп прямо на головы фашистам, которые придя в себя от неожиданности, кинулись избивать его прикладами и топтать сапогами. Но в этот момент последовала команда, и фашисты покинули окоп, оставив в нём истекающего кровью бездыханного солдата.

Правда, фашистский офицер на «прощание» успел выстрелить в лицо танкисту, шрам от которого остался на всю жизнь.

Лишь через несколько дней (по сведениям наградного листа – два дня, по словам самого Антипова в интервью газете «Неделя» — пять дней) был найден и доставлен в госпиталь.

В госпитале в результате ранений и обморожения ему были ампутированы обе ноги и кисть правой руки, левая рука была оторвана ещё во время боя.

Около двух лет лечился Пётр Григорьевич в госпиталях, перенёс более десяти операций.

В 1947 году был демобилизован и вернулся домой в Старую Ладогу.

Вернувшись домой, Пётр Григорьевич начал осваивать протезы, научился ходить и писать, зажимая карандаш в расщеплённой культе правой руки. Этой культей он научился держать ложку, вилку специально сделанными ручками-крестовинами, а затем карандаш, буссоль и другие лесные приборы и инструменты.

В 1947 году Пётр Григорьевич продолжил учёбу в техникуме и в 1948 году окончил его с отличием.

Был направлен на работу в должности лесничего Волховстроевского лесхоза Ленинградской области. Принимая порученное ему лесничество, он вместе с директором лесхоза прошёл на протезах пятнадцать километров по лесным дорогам.

В 1955 году без отрыва о производства Пётр Григорьевич Антипов заочно закончил Ленинградскую лесотехническую академию.

Пётр Григорьевич с супругой

Продолжал работать лесничим. Много внимания уделял мелиорации леса, руководил осушением территории лесничества, площадь которого составляла около двадцати шести тысяч гектаров. Пётр Григорьевич создал уникальную для Ленинградской области дубраву, которая ещё при его жизни получила название Антиповской.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1966 года за достигнутые успехи в выполнении семилетнего плана развития лесного хозяйства

Петру Григорьевичу Антипову

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Пётр Григорьевич Антипов продолжал работать до 1988 года. Жил в городе Волхов.

Умер Пётр Григорьевич Антипов 21 октября 1993 года и был похоронен на кладбище города Старая Ладога.

Был награждён Пётр Григорьевич Антипов

орденом Ленина (6.09.1966 г.),

орденом Боевого Красного Знамени (9.11.1947 г.),

орденом Отечественной войны l-й степени (11.03.1985 г.),

орденом Красной Звезды (10.06.1944 г.),

орденом Солдатской Славы lll-й степени (3.02.1945 г.),

медалями, в том числе «За Отвагу» (22.12.1942 г.),

двумя медалями «За боевые заслуги» (24.01.1944 г., 12.03.1944 г.),

медалями «За оборону Сталинграда» и «Оборону Ленинграда»,

иностранными орденами и медалями.

Заслуженный лесовод России, Почётный гражданин города Волхова.

О герое был снят документальный фильм «Пётр Антипов. Судьбы людские» (режиссер А. Орлов), получивший третью премию на международном фестивале славянских фильмов «Медный витязь». В 2000 году была опубликована поэма Дмитрия Минаевича Гиряева «Лесничий Пётр Антипов».

В 1993 году был учреждён приз имени Петра Григорьевича Антипова, за обладание которым ежегодно проводится конкурс среди российских лесничеств.

« СОВЕТСКАЯ РОССИЯ » N 60-61 (12679), суббота, 30 апреля 2005 г.

«Да, были люди в наше время!»

Чем поэты и писатели отмечают 60-летие Великой Победы?

Кто чем. Вон некий М. Кононов написал, а театр «Современник» поставил «Голую пионерку». Увы, издеваться над героями той войны становится не только приемлемым, но даже по-своему модным.

К счастью, далеко не все этой скверной моде подвержены. Истинной радостью для меня стало издание «Энциклопедией сёл и деревень» поэмы «Лесничий Пётр Антипов», которую написал талантливый поэт и потомственный лесовод Дмитрий Гиряев. А для многих станет она открытием удивительного героя Великой Отечественной, воплотившего в себе могучий дух русского народа.

Кто же он, Пётр Григорьевич Антипов? Отважный воин и невероятной воли человек, в котором, как справедливо написал автор предисловия к книге Григорий Калюжный, невольно улавливаешь черты мифологического героя. Гвардии старшина, стрелком-радистом на танке прошедший всю войну, он уже на заключительном её этапе лишился рук и ног. Но не сдался — так же, как ни в каких самых тяжелых ситуациях не сдавался на фронте! Окончив лесной техникум, где начинал учиться ещё до войны, почти сорок лет проработал в Волховском лесхозе Ленинградской области. Да не просто проработал, а образцово. И был заслуженно удостоен звания Героя Социалистического Труда!

В своё время о нём немало писали, был даже снят документальный фильм об этом мужественном человеке и настоящем патриоте. Но когда ушёл он из жизни в 1993-м, на фоне трагедии страны это осталось в обществе незамеченным: тогда Петра Антипова помнили уже только в его родном лесном ведомстве.

Но скажите, разве справедливо забывать таких изумительных людей? Подвиг Петра Антипова, как и Алексея Маресьева, как многих и многих других богатырей духа в Отечестве нашем, должен жить всегда, зовя на подвиги героев новых поколений.

О нём хочется сказать лермонтовской строкой: «Да, были люди в наше время!» И поэма Дмитрия Гиряева, воссоздающая славную жизнь и яркий образ поистине замечательного человека, пусть обязательно будет прочитана молодыми. Пусть задумаются они, как это русский человек смог столько выдержать:

Откуда силы он берёт?

И как нужду и боль выносит?

Ведь часто кровь из ран идёт,

А он о помощи не просит.

И лишь во сне словцо обронит,

То повоюет, то застонет.

Кстати, сам автор поэмы — тоже человек незаурядный. Потеряв на фронте отца, подростком пошёл в армию, чтобы мстить за него фашистам. А после войны вместе с младшими братьями, которых он вырастил, успешно продолжил отцовское дело на поприще охраны и выращивания русского леса. Этому посвятил всю свою жизнь, передав эстафету убеждённого лесовода детям и внукам.

Стихи — вторая большая любовь есенинского земляка, наряду с лесом. Вышло уже несколько поэтических книг Дмитрия Минаевича Гиряева, и в нынешнем (2005) году он стал членом Союза писателей России. Подвигом Петра Антипова был восхищён давно. И вот теперь этот герой будет жить в волнующей поэме!

Пётр Антипов с дочерью Аней

Рассказ про танкиста с обгорелым лицом

Я был зенитчиком и дважды горел в танке

Наши три танка в момент накрылись.

Попали в засаду. Кто сумел выпрыгнуть, уцелели. А через пару дней нас послали сгоревших ребят из танков вытаскивать. Не дай бог кому это видеть…

Виктор Ильич Часовской — мой сосед, десяток минут ходьбы друг от друга. А познакомились недавно. Гвардии старший сержант воевал на зенитной батарее, затем переучивался на танкиста и был наводчиком на «тридцатьчетверке». У каждого на войне своя судьба, не бывает она легкой.

Я родился 15 ноября 1925 года в поселке Светлый Яр, рядом со Сталинградом. Семья была большая — пятеро детей. Отец, Илья Егорович, прошел Первую мировую войну, был рассудительным, грамотным человеком. Землю любил. До коллективизации держал лошадь, корову, овец, засевал свой клин пшеницей, выращивал арбузы, тыквы. Огород хороший имел.

Ссылаясь на многодетную семью, отцу удалось уйти от обязательного вступления в колхоз. Но в 1932 году на семью обрушилась беда. Отца как грамотного и уважаемого в поселке человека власти решили включить в комиссию по раскулачиванию крестьян-единоличников. Согласись он, и все было бы нормально. По крайней мере, нашу семью бы не тронули. Но отец уже видел, что такое колхозы, подневольный труд за палочки-трудодни и сдача в общее стадо выращенного людьми скота. Отказался участвовать в этом несправедливом деле.

Тогда нашу семью раскулачили. Забрали скотину, часть одежды, сельхозинвентаря. И что сохранила моя детская память, унесли со двора даже глиняный горшок с «альчиками» (бараньими костяшками), в которые играли мы с братьями. Ну, и соответственно, на всех собраниях клеймили отца как пособника кулаков.

Мы переехали в хутор Барбаши за Волгу, где отца взяли на должность заместителя лесничего, а меня, подальше от этих передряг, отправили в Сталинград, к старшей сестре Маше, которая жила там с мужем и двумя детьми.

Наш рубленый дом колхозное начальство разобрало и перевезло для постройки правления в село Большие Чапурники. Кстати, отец, хорошо зная законы, подал в суд, который признал действия властей неправомочными. Обязали колхоз вернуть изъятое и выплатить семье компенсацию, три тысячи рублей. Со скрипом, упираясь, деньги выплатили, но семейное наше гнездо, по сути, разорили.

В Красноармейском районе Сталинграда я отучился 6 классов, поступил в ремесленное училище. В начале сорок второго года досрочно его закончил, получив как старательный ученик четвертый разряд слесаря-инструментальщика. Немалое достижение для шестнадцатилетнего мальчишки. На станке я вытачивал наравне со взрослыми рабочими такие довольно сложные инструменты, как кронциркуль или штангенциркуль, различные инструменты: отвертки, молотки, топоры.

Нас, пятнадцать выпускников ремесленного училища, направили в Астраханскую область на озеро Баскунчак на комбинат по добыванию и переработке поваренной соли, кажется, он назывался «Бассоль». Озера Эльтон и Баскунчак знают все по учебникам географии. Это крупнейшие месторождения соли, которая так нужна и в мирное, а тем более в военное время. Местность там своеобразная. Озера расположены в глубине Заволжья. Голая степь на сотни километров, полынь, редкий кустарник.

Летом — жара под сорок, горячий ветер и нередко пыльные бури, когда в пяти шагах ничего не видно. Зимой — тоже ветер, только ледяной, пронизывающий насквозь, прессующий снег в твердые серые сугробы. Правда, весной хорошо. Зелень, тюльпаны распускаются, всюду мелкие озера, уйма перелетной птицы. В общем, люди приспосабливаются, живут.

Работали мы на комбинате до декабря 1942 года. С горечью слушали сводки Информбюро о том, что Сталинград практически разрушен (центральная и северная часть), беспокоились о родне. Радовались, когда 19 ноября началось наступление Красной Армии и немцы были взяты под Сталинградом в кольцо.

Что сказать о нашей работе? Мы, несовершеннолетние (16–17 лет), работали по восемь часов в день. Кормежка в столовой была жидковатая. С голоду не падали, но есть хотелось все время. По воскресеньям нас делили по парам, и мы вдвоем загружали 16 тонн соли на платформу. За это получали талон на хороший мясной обед. Праздник!

В армию меня призвали неожиданно, 28 декабря 1942 года. Не добровольцем, а как рядового призывника, хотя мне было тогда 17 лет и два месяца. Просто время было такое тяжелое, решалась судьба войны, и на возраст зачастую не смотрели. Кстати, рост у меня был один метр пятьдесят сантиметров.

В райцентре Владимировка мы выпустили на стрельбище по три патрона из винтовки. Затем нас переодели в военную форму, перевезли эшелоном в город Ленинск, оттуда топали пешком, и оказался я в 1080-м зенитно-артиллерийском полку. Полк охранял разные объекты в поселке Бекетовка города Сталинграда, а нашу батарею 76-миллиметровых орудий в количестве тридцати пяти человек поставили ближе к передовой, в село Песчанка.

Несколько слов о своей батарее. Из-за нехватки офицеров их было всего два человека: командир батареи (фамилии не помню) и начальник связи лейтенант Богаури. Я, хоть и не прошел обучения, но был назначен связистом. В группе связи были еще несколько ребят и девушек лет по 17–18. Артиллерийскими взводами и орудиями командовали сержанты, имеющие военный опыт.

Вот какая нехватка была офицерского состава в начале сорок третьего года! Винтовок на всю батарею имелось штук пять-шесть. Их выдавали бойцам, которые заступали на пост. Зато снарядов хватало. До линии фронта, вернее, до позиций, окруженной немецкой 6-й армии Паулюса от нас было километров пять-шесть.

Главная задача батареи была не допустить прорыва немцев из кольца и уничтожение вражеских самолетов. Кстати, уже в первый день нас бомбили. Погибли два молодых бойца-казаха. Запомнилось, что оба держались особняком и делали вид, что не понимают по-русски. Это было характерно для многих призывников из Среднеазиатских республик.

Шел январь сорок третьего года. Немецкие самолеты налетали реже, но боевые тревоги объявлялись практически каждый день. Мы, связисты, обеспечивали связь, а орудия вели беглый огонь. Я уже научился различать немецкие самолеты: двухмоторные бомбардировщики «Хейнкели-111», «Юнкерсы-88», пикирующие бомбардировщики «Ю-87».

Часто появлялись транспортные «Юнкерсы-52», которые сбрасывали окруженным войскам разные грузы. Скорость транспортников была небольшая, наши снаряды, взрываясь под носом, заставляли их шарахаться, и тюки с грузом нередко попадали в руки красноармейцев.

Сбивали ли мы немецкие самолеты? Прямых попаданий за те недели, что мы стояли возле Песчанки, я не видел. Но сержанты дело свое знали, снаряды часто взрывались рядом с самолетами. Раза два я наблюдал, как они с явными повреждениями тянули, теряя высоту, на запад. Долетели до своих аэродромов или где-то шлепнулись по пути, сказать не могу.

Запомнилась попытка немецких танков прорваться через кольцо. Конечно, это было не то мощное наступление, которое в декабре предпринял Манштейн. Да и сил внутри кольца уже таких не было. Тем не менее какое-то количество танков и бронетранспортеров шли на прорыв, охватывая позиции соседних частей и нашей батареи.

Зенитки калибра 76 миллиметров являлись серьезным противником для немецких танков. Хорошие прицелы, скорострельность до 20 снарядов в минуту позволяли вести эффективный огонь. Конечно, я, семнадцатилетний подросток, мало в этом разбирался. Я подносил ящики, в каждом из которых лежали четыре остроносых снаряда.

С детским любопытством глядел на немецкие танки. Крошечные коробочки, нырявшие в облаках снежной пыли, с бугра в низину, и снова выныривавшие наверх. Батарея открыла огонь с большого расстояния. Наводчики через свои сильные прицелы уже хорошо видели цель. Четыре пушки хлопали звонко и часто, а я, наблюдая за картиной боя, порой забывал про ящики.

— Витя, быстрее неси вон те, бронебойные! — торопили меня и других подносчиков.

Взрывов наших снарядов я не видел. Били бронебойными болванками. Где-то в стороне по танкам стреляли другие орудия. Зато немецкие снаряды взрывались то ближе, то дальше. Фонтаны мерзлой земли, грязного снега и столбы дыма. Огня от взрывов не было. Зато впервые услыхал, как противно воют и свистят на разные лады осколки. Один шлепнулся в снег рядом со мной и зашипел. Я нагнулся, чтобы глянуть, и вздрогнул, услышав крик:

— Есть! Одного уделали! — и забористый мат.

— Крепко его зацепило. Наверное…

Я пробежал мимо. Когда вернулся, парень, сунув два уцелевших снаряда под мышки, тащил их к орудию. Меня поразило его перекошенное, трясущееся лицо.

— Ты как, ничего? — спросил я.

— Под ногами! — усомнился я. — Тебя бы в клочья разнесло. Глянь, где воронка.

На этом бой с танками закончился. Они свернули в сторону, и там еще долго слышались выстрелы. Потом мы узнали, путь прорывающейся колонне преградили наши «тридцатьчетверки». Там состоялся бой, прорыв немцам не удался. Боец-повозочный рассказывал нам увиденное:

— И наши «тридцатьчетверки», и немецкие танки стоят. Некоторые без башен, еще дымятся. Танкисты, как головешки обгорелые, и снег на всем поле закопченный.

— Много танков сгорело? — спросил кто-то.

— Ладно, езжай своей дорогой, — перебил словоохотливого возчика наш командир. — Разговорился…

— Я ничего… Я мимо проезжал, — заторопился боец.

Запомнилось второе февраля. До нас дошла весть, что армия Паулюса капитулировала. Но мы еще с неделю стояли на прежней позиции. Некоторые немцы, не желая сдаваться, мелкими группами ночами уходили на запад.

Комбат усилил посты. Много мы навоевали бы с нашими пятью винтовками и двумя наганами, если бы на батарею вышла группа побольше? Мелькали среди снежной мути какие-то фигуры. Мы раза два открывали огонь, фигуры исчезали.

Вскоре нас снова вернули в Бекетовку. Орудия сдали и занимались очень важным делом — выжаривали вшей, которые на позициях нас замучили. Настроение было хорошее. Победа, скоро весна, по дорогам вели колонны немецких пленных.

— Чего молчите, Гитлер капут?

В основном шли молча, но некоторые кивали, повторяли, что «Гитлер капут». Боялись, что вдруг разозлимся и пальнем в колонну.

Вскоре нам прислали более мощные и современные зенитные орудия калибра 85 миллиметров. Не слишком отличаясь по весу от 76-миллиметровок, новые орудия имели такую же скорострельность, а снаряды поражали немецкие самолеты на высоте до десяти километров.

Через какое-то время полк передислоцировали в Ростов. Батареи раскидали по городу для защиты мостов и других важных объектов. От каждой батареи выделялась группа наблюдателей из трех человек с радиостанцией, которая находилась на переднем крае. Мы следили за небом и в случае приближения немецких самолетов сразу же передавали сведения о них на свои батареи.

Наш пост представлял землянку и круглый окоп глубиной полтора метра, а в диаметре чуть больше метра. Называли этот окоп «ямой подслушивания». Наблюдатель, который находился в нем, хорошо слышал звук приближающихся самолетов.

Какое-то время я находился в этой группе. Служба, хоть и напряженная (попробуй, прозевай самолеты!), но все же лучше, чем в атаку ходить. Хотя и здесь люди гибли. У немцев снарядов хватало, и обстрелы велись едва ли не каждый день. Порой снаряды падали совсем близко, в соседних группах имелись погибшие и раненые. Но мне было суждено нарваться на другую неприятность.

Однажды утром, когда я стоял на посту в «яме подслушивания», вдруг увидел троих немцев. Скорее всего они возвращались через линию фронта из разведки. Была бы у меня винтовка, может, по-другому бы повернулось, но единственная в группе винтовка имелась у сержанта, который находился в землянке. Я закричал:

— Немцы! Товарищ сержант, немцы!

Что, непохоже на героические подвиги наших бойцов? В газетах все по-другому происходило. Отважный часовой уничтожал фашистов-разведчиков, кого-то обязательно в плен брал. А вот в жизни по-другому случилось.

Услышал сержант мой писклявый голос, сразу выскочил, передергивая затвор, но было поздно. Кто-то из немцев бросил гранату. Сержанту штук пять осколков попали в голову, он погиб на месте. Мне осколок угодил в правое плечо под ключицу. Немцы скрылись, уцелевший радист остался на посту с мертвым телом сержанта. А я пошел в санбат. Вначале вроде бодро, но рана оказалась глубокая, кровь под бельем вниз течет, в ботинках хлюпает. Кто-то помог мне добраться до санбата, пролежал я там два месяца.

Резали, чистили рану, началось воспаление, снова чистили. Вылечили, и продолжил я службу. В январе сорок четвертого меня направили в танковую школу в Пятигорск. Красивые места, горы, ущелья, леса. Здесь я месяцев пять старательно постигал танки Т-34 и новый Т-34–85 с 85-миллиметровой пушкой. Окончил школу в звании «сержант» и поехал в Свердловск, где получил новенький танк Т-34–85. Так началась служба в танковых войсках.

Наша 39-я танковая бригада дислоцировалась в Прибалтике. Новое место службы мне понравилось. Вызывало гордость, что я теперь танкист, экипаж мощной машины Т-34–85, хорошо бронированной, скоростной, с орудием, способным пробивать броню любых фашистских танков.

Насчет «любых» я, конечно, преувеличивал. К осени сорок четвертого даже обычные немецкие Т-4 уже были бронированы дальше некуда. Обвешаны дополнительными листами брони, звеньями гусениц, а знаменитые «Тигры» и «Фердинанды» имели броню от 100 до 200 миллиметров.

Ни с «Тиграми», ни с «Фердинандами» столкнуться не пришлось. И вообще, как учили более опытные товарищи, опасаться больше следует противотанковых орудий с их подкалиберными, а особенно кумулятивными снарядами. Хорошо замаскированные, они наносили в лесах Прибалтики быстрые и эффективные удары из засад.

В тот период широко появилась в войсках Вермахта еще одна головная боль для танков — «фаустпатроны». Простая в эксплуатации штуковина прожигала броню всех наших танков, а носить эту трубу с набалдашником можно было на плече. Единственным утешением служило то, что «фаустпатроны» действовали эффективно на сорок-пятьдесят метров.

Мне понравилась обстановка в экипажах. Здесь не козыряли званиями, а командир танка — лейтенант, ничем в обычной обстановке не показывал своего преимущества. Этими свойствами танкисты заметно отличались от других родов войск. Сплоченность экипажей, без преувеличения, напоминала семью.

Недели через две после прибытия, в ноябре сорок четвертого года, наша рота в количестве десяти машин пошла в наступление. Шли мы, развернувшись по фронту, один танк от другого метрах в ста пятидесяти. Местность, как сейчас, перед глазами стоит. Насыпанная проселочная дорога, слева — болотистое поле, а справа — лес. Наш танк шел левее дороги, выбирая места посуше, готовый в любую секунду открыть огонь.

Неудобное место для наступления. Скорость не наберешь, постоянно преграждают путь низины, в которых можно завязнуть, и без буксира не выберешься. К тому же лес, кустарник, каменистые гряды представляли удобное место для артиллерийских батарей. В общем, двигались осторожно. Но это нас не спасло.

Рвануло так, что земля вздрогнула. Танк практически разнесло на куски. Двигатель отлетел метров на пятнадцать, башня — на обочину. Вокруг дымящейся воронки валялись куски металла, остатки гусениц, выбитые, расколотые колеса. От экипажа даже клочков не осталось. Ведь кроме фугаса сдетонировал еще боезапас — 60 снарядов.

Мы ударили по орудию осколочным раз и другой, потом под гусеницами заскрежетало, кто-то пронзительно кричал. Легкую противотанковую пушку мы раздавили, прошлись пулеметной очередью по разбегавшемуся расчету.

Несмотря на малый опыт, мне заранее толково объяснили, что хорошо горит не только бензин в немецких танках, но и солярка в наших «тридцатьчетверках». Причем разогретая солярка вспыхивает мгновенно, и медлить в такие секунды нельзя.

Мы выскочили все четверо быстро и без толкотни. Командир танка был ранен в ноги осколками. Штанина комбинезона и мякоть ниже колена были распороты, сильно текла кровь. Мы подхватили его и потащили прочь от машины, из которой уже выбивались языки пламени.

Ранен был в плечо командир орудия, а я получил вскользь осколок в спину. Мы отбежали метров на сорок и легли возле кустов. Наш танк вовсю горел, потом сдетонировали снаряды, и башня свалилась с корпуса. Что происходило на поле, трудно было определить. Хлопали орудийные выстрелы, еще один танк горел, другой рывками уходил под защиту деревьев, непрерывно огрызаясь выстрелами из пушки и пулеметными очередями.

Мы торопливо перевязали командира. Рана была глубокая, бинты сразу пропитывались кровью. Пушка, которую мы раздавили, вплющилась во влажную землю, как таракан. Возле нее ворочался тяжелораненый немец. Еще двое немцев бежали неизвестно куда.

— Вег! Бегите, к чертовой матери.

Фрицы поползли, а потом, оглядываясь, встали и побежали. Один поддерживал другого. Позже я понял, что сержант не ставил целью уложить обоих немцев. Он их остановил, ранив одного. Если бы немцы натолкнулись на наш израненный экипаж, то наверняка перебили бы всех. Получив отпор, они предпочли скрыться.

К вечеру добрались до своих. Командира танка и наводчика отправили в санбат. Я ходил на перевязки к батальонному санинструктору и отсыпался. Меня не тревожили. Иногда сам шел к поварам, помогал им, а они за работу накладывали в котелок побольше мяса и удивлялись:

— Такой маленький, и куда столько лезет? Ладно, ешь, ешь! Лишь бы на пользу.

С поварами я подружился. Они были в возрасте, и для них я был совсем мальчишка. Через неделю получил новый танк, звание «сержант» и должность командира орудия. К сожалению, на этом танке я тоже долго не провоевал.

Когда вернулись, нас похвалили. А через день-два произошла большая беда. Не зря танкисты так дружно и сплоченно держатся. Короткий век у большинства расчетов на передовой.

Снова пошли в разведку. На этот раз взводом, тремя машинами. Нам дали задание выйти к лесу и пройти по дороге вдоль него километра полтора, выяснить, какая там обстановка.

Вначале все шло нормально. Четко очерченной линии фронта в этих местах не было. Где наши вперед вырвались, где фрицы продолжали позицию удерживать. Но, в общем-то, мы их упорно теснили. Метрах в семистах от нас находилась пехота, немного подальше — орудийные батареи.

На быстром ходу миновали открытое холмистое поле. Стояли два сгоревших грузовика, к одному была прицеплена перевернутая гаубица. Кругом были разбросаны гильзы и боеголовки (у гаубиц заряжение раздельное).

Водители и орудийный расчет частично сумели разбежаться, но трое или четверо лежали припорошенные снегом. Мы, не останавливаясь, подъехали к сосновому лесу, осмотрелись и двинулись по дороге, как нам было приказано. Метрах в пяти-шести рос кустарник, мелкие деревья, а за ними сосны. Вроде грамотно двигались. С одной стороны — кусты, лес, в котором ничего подозрительного не обнаружили, а открытое место мы держали под прицелом трех наших орудий и шести пулеметов. Попробуй, сунься!

Никто к нам не сунулся, а спустя короткое время вдруг ударили из леса выстрелы. Артиллерийскую батарею мы бы заметили, пушки не так просто спрятать. Но нас поджидала засада с «фаустпатронами». Били они прицельно, мы ведь в пяти метрах от опушки двигались. Облегчили им задачу.

Наш танк ударило, прожгло насквозь. Командир рядом со мной сидел, я видел, что его наповал осколками изрешетило. Рукой провел, а он весь в крови, комбинезон — в клочья. Меня тоже контузило, как и остальных в машине.

Но мы четверо из танка успели выпрыгнуть. Глядим, два других танка тоже горят. «Фаустпатроны» реактивной струей броню прожигали насквозь, танки мгновенно вспыхивали.

Ситуация получилась такая. Командир взвода и командир нашей машины погибли сразу. Еще четверо танкистов, погибшие или тяжело раненные, остались в горящих «тридцатьчетверках». Мы, девять человек, бежали от засады. Командир танка, единственный уцелевший офицер, был тяжело ранен.

Может, нас всех и добили бы. Но сыграли свою роль два обстоятельства. Кто-то из опытных сержантов взял в свои руки инициативу. Поле, по которому мы бежали (вернее, пытались бежать) — контуженые, обожженные, было прорезано дренажными канавами.

Кроме того, успели захватить с собой автомат, имелись три-четыре пистолета и несколько гранат. Как знали, что в подобную ситуацию попадем. А ситуация очень скверная. Не случалось такого, чтобы за минуту целый танковый взвод, три новых мощных «тридцатьчетверки» подожгли.

Человек семь немцев выскочили, чтобы нас добить. Им было весело глядеть, как горят наши машины, а контуженые, обожженные «Иваны», пригибаясь, убегают прочь. Сержант, который взял командование на себя, понял, что бегущих добьют очередями в спину. Показал на дренажную канаву:

— Прыгай сюда. Сейчас мы им, блядям…

Тяжко пережить момент, когда из огня выскакиваешь, глядя, как корчится в пламени твой товарищ, а ты ему помочь не в силах. И неизвестно, сумеешь ли сам из люка выкатиться, когда комбинезон на тебе тлеет и задыхаешься от дыма. Но уж если пережил и пришел в себя — злости на троих хватит.

Попал в кого или нет, не знаю, но немцы, кинувшиеся сгоряча за нами, не учли, что имеют дело не с новичками, а много чего повидавшими бойцами. Один, второй фриц свалился. Одного потащили назад в лес под руки, другой так и остался лежать. Я лихостью наших танкистов хвалиться не буду. Какая уж тут лихость, когда прозевали засаду и потеряли машины! Но и добить себя мы не дали. Сыграл роль дружный, может, и не слишком меткий огонь, и, кроме того, немцы боялись, что появятся еще наши танки.

Пехота нам помочь не могла, слишком далеко от нас находилась. Но открыли огонь трехдюймовки, расположенные за позициями пехотинцев. Немцы не стали ждать, когда по ним пристреляются, тем более от нас потери понесли, и убрались от греха подальше. Свою задачу они выполнили — уничтожили танковый разведвзвод. А убитый немец, оставшийся лежать в снегу, не такая уж большая плата за три уничтоженных русских танка.

Вскоре подоспели санитары, оказали первую помощь. Лейтенант, молодой, как и мы, парень, умер позже от тяжелых ранений в санбате. Спрашивать за уничтоженный взвод было не с кого. Нас подбадривали. На войне всякое случается. Роты, батальоны в наступлении гибнут. Из этой истории понял я одно. Просто выпала нам задача, которая ничем хорошим и не могла кончиться.

Разведку вести надо было. Это — приказ. Отошли бы подальше от леса, то на открытом месте попали бы под огонь немецкой артиллерии. Командование сверху решило, что идти, прижимаясь к лесу, более эффективно. Наша цель была — обнаружить артиллерийские, пехотные позиции. Никто не думал, что влетим мы в засаду, где от силы человек двадцать фрицев было. Но вооруженные «фаустпатронами» и поджидающие танковую разведку, они сработали умело.

Кто-то из нас попал в санбат, кто лечился в бригадной санчасти. Я от санбата отказался. А дней через десять собрали четверых танкистов из погибшего взвода и приказали идти на место боя. Похоронить погибших товарищей и подготовить машины к эвакуации.

К тому времени наши войска продвинулись вперед. Лес и эта злосчастная дорога были уже в тылу. На всю жизнь я этот поход запомнил. Словно специально наказание нам выдумали (хотя это было не так). Просто мы лучше других знали место боя, да и кого еще посылать?

— Вытаскивать, — буркнул кто-то.

Лучше не рассказывать, как мы их вытаскивали, чтобы матерей и жен погибших товарищей не травмировать. Вырыли могилу. Столбик, фанерную дощечку с именами погибших заранее приготовили и с собой принесли.

Закопали наших товарищей, соорудили аккуратный бугорок и воткнули столбик с табличкой. Дали, как полагается, три залпа в воздух, постояли у могилы. Долго ли продержится столбик и братская могила? Чужие, враждебные кругом места. Или немец, или прибалт, проходя, собьет ногой дощечку.

Да если и не наткнется никто, затопит все вокруг талой болотной водой, размоет бугорок, а потом пойдет в рост трава, и не останется следа от братской могилы. Вот такие невеселые мысли бродили в моей голове, когда возвращались в часть.

А меня, когда я отходил от контузии, взял к себе в штаб батальона старший оперуполномоченный особого отдела СМЕРШ. Старший лейтенант, по характеру простой. Я ему по разным мелочам помогал, числился вроде ординарца.

Однажды особист позвал меня, усадил за стол напротив и сообщил, что идет набор в Саратовское танковое училище. Требовалось образование семь классов и хорошая характеристика. Насчет характеристики у меня было в порядке, а вот с образованием… я ведь всего шесть классов закончил.

Аттестатов не требовалось, кто их на войне с собой носил? Мог соврать, но не решился. Начну сдавать экзамены или во время учебы выяснится, что я недоучка. Чем все кончится? Здесь я сержант, ребята меня уважают, а там выгонят с треском за вранье и сунут рядовым в окопы.

Особист меня убеждал, что шесть или семь классов — это формальность. Я опытный танкист (как же, два раза горел!), и такие люди для училища нужны. Отучусь полгода, стану офицером. Разве плохо? Конечно, неплохо. Только в восемнадцать лет голова по-другому работает. Начал я рассуждать, что война к концу идет, и я хочу довоевать до победы в своем батальоне. Старший лейтенант от такой наивности даже выругался:

Откровенно со мной особист разговаривал и хотел, чтобы я, восемнадцатилетний мальчишка, дожил до победы. Видя, что не переубедить, махнул рукой:

— Поступай как знаешь.

Получил я вскоре свой третий танк. Особист как в воду глядел. На нем мне было суждено снова угодить в переделки, из которых мог и не выйти живым.

Через какое-то время, в феврале, неполная рота из восьми танков пошла в разведку. Имели с собой небольшой десант, а командовал нами капитан. Молодой, лет двадцать пять, но уже повоевавший. Фамилии не мню, энергичный, возможно, излишне самоуверенный. Но решения принимать умел. Не зря так быстро капитаном стал и два ордена имел.

Прошли мы на скорости мимо сгоревшего поселка. Если от наших русских деревень оставались только печи, то здесь, в Прибалтике, каменные дома сохранились более-менее. Выгорали крыши, полы, дерево, торчали закопченные коробки — удобное место для засады. Командир роты повел машины в обход поселка, а вскоре мы увидели линию брошенных траншей.

Осторожно перебрались через траншеи. Все говорило о том, что их покидали в спешке. Экономя металл, немцы старались забирать с собой даже стреляные гильзы от пушек, канистры, эвакуировали подбитые танки.

Здесь же валялось множество стреляных гильз от противотанковых пушек и гаубиц. Самоходка «Веспе» с развороченным боком стояла в капонире. Немцы не сумели ее увезти и сожгли, чтобы не досталась русским. Поспешное отступление свидетельствовало о том, что наверняка впереди находится заслон. Немцы всегда прикрывают свои отступающие части и преграждают путь разведывательным группам вроде нашей.

Впрочем, это решать капитану. Может, он даст команду отступить, но я в этом сомневался. Вернувшись, лейтенант, возглавлявший группу, доложил ротному увиденное. Не знаю, что бы предпринял капитан, но появилась небольшая колонна грузовых машин в сопровождении танка Т-4 и бронетранспортера. Видимо, они выходили из окружения.

Капитан разделил роту на две части. Двум танкам приказано было выждать и открыть огонь по колонне (там было 10–12 машин), а остальным шести танкам под его командованием — обойти заслон с фланга и уничтожить. Главной опасностью для нас был дот с дальнобойным орудием. Обычно стены таких массивных противотанковых дотов имеют толщину метр или полтора. С флангов его защищают «семидесятипятки». Возможно, в тылу тоже имеются пушки.

— Здесь гаубицы нужны, чтобы такую махину развалить, — пробурчал кто-то.

— Или десяток штурмовиков, — весело передразнил его капитан. — Что, улизнуть захотелось?

— При чем тут улизнуть…

— Значит, будем фрицев бить.

Мой танк входил во вторую группу. Скажу сразу, что затея капитана не слишком пришлась мне по душе. (Местность в Прибалтике, с плохо промерзающими болотами, вязкими низинами и участками густого леса, не слишком способствовала маневрам.

Но меня никто не спрашивал, и шесть «тридцатьчетверок» двинулись, делая большой полукруг. Вскоре услышали стрельбу. Оставшиеся два танка вели огонь по колонне. Они отвлекали внимание на себя и давали этим возможность зайти нашим двум взводам с фланга или даже с тыла.

— Старшой! — мрачно обратился к нашему лейтенанту механик-водитель, бывший тракторист, лет на десять старше его. — На рожон не лезь. Не хочется за медаль живьем сгореть в конце войны.

Наверное, младшего лейтенанта задел тон механика-водителя, но тот считался опытным специалистом. В экипаже его слушались. Накалять обстановку перед боем было бы неразумно, поэтому лейтенант молча кивнул, соглашаясь, что на рожон лезть не слезет.

Наши шесть машин миновали редколесье, где хилые ели торчали, как палки. Часто попадались камни и целые валуны. Вскоре один из танков вдруг остановился и крутнулся на месте. Он напоролся на угловатый камень и порвал гусеницу. Остановились и другие машины. Подбежал с руганью командир роты:

— Ты что, нарочно, гад? От боя уклоняться?

— Виноват, — вытянулся светловолосый старшина, командир танка. — Сами видите, товарищ капитан, сколько вокруг камней.

Я не был специалистом по вождению, но мне показалось, что механик из экипажа старшины действительно мог умышленно порвать гусеницу. Наехать на камень — полбеды, а вот резко усилить газ или слегка крутнуться, тут уже гусеничные пальцы могут не выдержать.

— Товарищ капитан, честное…

Мы двинулись дальше. Конечно, сразу возник спор. Категорично заступился за старшину и механика-водителя наш механик. Лейтенант промолчал, а мы, покурив, согласились, что камень мог попасть под гусеницу случайно. Вон их сколько валяется, не каждый заметишь.

— А капитан наш молодец, — сказал механик. — Другой мог и пристрелить.

— Что он, дурак? — подал голос лейтенант. — За расстрел без суда угодил бы в штрафбат.

— Угодил, не угодил… ты, лейтенант, как маленький. Шлепнул бы, а после боя никто бы и не вспомнил.

— Не строй из себя умника, — резко оборвал его лейтенант.

Механик вспомнил, что он подчиненный, и спорить командиром танка лучше не надо.

— Резкий наш капитан, — сглаживая обстановку, объяснил он. — В бою никого не щадит.

— Это точно, — согласился кто-то из экипажа. — Решительный мужик, напролом идет.

На этом спор закончился, а через пяток минут мы вступили в бой.

Немцы возвели дот и вырыли траншеи, что называется, на узком месте. Справа, где проходила дорога, начиналась каменистая россыпь, для танков совершенно непроходимая. Поле шириной с километр представляло идеальный полигон для обстрела любой техники, за ним начинался лес, не слишком густой, который мы проскочили по краю. Заминировать все пространство фрицы были не в состоянии, но на одну из противотанковых мин мы налетели. У «тридцатьчетверки» сорвало гусеницу и вырвало ведущее колесо. Экипаж контузило, но больше всех досталось механику-водителю, которого вытащили без сознания.

Оглядев сержанта, пощупав пульс, капитан приказал оказать ему первую помощь, а экипажу занять круговую оборону. Теперь в нашей «штурмовой» группе осталось четыре танка. Ротный спешил, но действовал разумно, немцы уже знали, где наши танки, и прятаться не имело смысла. Мы шли на скорости километров сорок пять, выходя к доту с левого фланга. Обе 75-миллиметровки вели беглый огонь, но расстояние было велико. Орудие дота молчало, но капитан опасался, что его могут выкатить и начать стрельбу с открытой позиции.

— Быстрее, быстрее, — раздавалось по рации.

Нашему взводу было приказано сближаться с заслоном и вести огонь по «семидесятипяткам» с коротких остановок. Капитан уходил глубже в тыл, но я не понимал, как он сумеет преодолеть высокий холм, густо поросший соснами.

Потом нас ударило в правую сторону башни. Встряхнуло так, что мы послетали со своих мест. Заряжающего, крепкого мускулистого парня, контузило. На минуту или две мы прекратили огонь.

— Стреляйте… чего смотрите! — хрипло крикнул он.

В лесу, позади дота, творилось что-то непонятное. В наступившей на короткое время тишине мы услышали выстрелы нашей родной «восемьдесятпятки», трещали и ломались деревья. Видимо, огонь вел капитан или экипаж второго танка, сумевший зайти в тыл. Что уцелели оба танка, я в это не верил.

Появилась «тридцатьчетверка» белокурого старшины. Командир взвода принял решение атаковать. Попавший на мину танк должен был поддерживать нас огнем.

— Капитана надо выручать, — высунувшись из люка, договорил он. — Скорость и маневр. Старшина, вперед!

И мы рванули вперед. Как в кадрах кино мелькали отдельные эпизоды. Из-за нехватки орудий немцы обстреливали нас минами. Сыпались они густо, но оставить три разогнавшиеся машины не смогли. Продолжала вести редкий огонь уцелевшая «семидесятипятка», но ее добил танк, оставшийся нас прикрывать. У взводного хватило ума не утюжить сгоряча окопы (точно влетели бы под «фаустпатроны!»). С расстояния ста метров открыли огонь из пушек и пулеметов, над траншеями висела туча дыма, взлетали комья мерзлой земли, обломки, куски человеческих тел. По дороге промчались несколько грузовиков из колонны, которую пытались перехватить оставшиеся в тылу две «тридцатьчетверки».

— Угомонись, славяне! — послышался голос командира роты. — Поберегите снаряды.

Мы вылезали из танков, закуривали, кто-то шарил в перепаханной траншее в поисках трофеев.

Вскоре выяснились все детали боя. Капитан и второй танк, бывший с ним, тоже попали на мины и с расстояния трехсот метров открыли огонь по бронированной двери дота и траншее. Пулеметчики прикрывали машины от «фаустников», пытавшихся приблизиться. Снаряды не брали дверь. Кроме того, мешали сосны. Пока не сшибли три-четыре дерева, точного огня не получалось.

Мы уничтожили крепкую огневую точку. Насколько я знал, вначале планировалось наступление танковым батальоном. Двадцать машин и три пехотные роты, которые, согласно приказу, поперли бы напрямую. Потому что вокруг минные поля, у нас мощные танки, и вообще… мы привыкли бить с маху, не считая потерь. Как говорили у нас в селе: «Хоть морда в крови, зато грудь нараспашку!»

Не сомневаюсь, что половина пехоты и танков остались бы на подходах. Мы тоже понесли потери. Но капитан, не боявшийся риска, хоть и загнал три танка на мины, но снес этот опорный пункт.

Не слишком удачно прошла попытка разгромить колонну автомашин. Танк Т-4 сумел поджечь «тридцатьчетверку» и повредить вторую, хотя сам получил несколько снарядов и сгорел. Но большая часть автоколонны прорвалась в тыл. А в общем, капитан организовал бой решительно и умело. Мы потеряли один танк. Три, налетевшие на мины, и один подбитый, были позже восстановлены. Погибли пять-шесть танкистов, сколько-то получили ранения и ожоги.

Зато к вечеру «узкое место», где все еще дымил огромный дот, уже оседлала артиллерия и наша пехота. Немцам, выходящим из окружения, дорогу перекрыли. А наши машины там же на месте восстанавливали ремонтники, сверкала электросварка, натягивали порванные гусеницы. И хоронили убитых. Меня этот бой научил одной важной вещи — уметь идти на риск, когда это оправдано обстановкой.

Майор-комбат вначале разозлился на слишком уверенного в себе капитана. По слухам, обругал. Ведь капитан неполной ротой без долгой подготовки сделал то, что еще вычерчивалось на картах. В полку действия капитана (фамилия давно ушла из памяти) одобрили и вскоре наградили орденом Отечественной войны. Обещали награды и нам. Может, кто и получил, но наш экипаж обошли. Решительные действия капитана долго обсуждали в полку. Ему предрекали должность комбата, ну и кусочек славы достался нам.

С неделю мы отдыхали, восстанавливали танки, приходили в себя от контузий. Просто спали. Кормежка была так себе, «наркомовские» на период отдыха отменили, и мы поневоле вспоминали фронтовое довольствие.

Я получил сразу три письма из дома с многочисленными приветами от родни. Перечислялись фамилии погибших и пропавших без вести приятелей и соседей. Их было так много, что у меня окончательно испортилось настроение. Мама просила, «Христа ради» не лезть под пули, беречь себя. Что я служу танкистом, родня не знала. Не хотел расстраивать. Врал, что по-прежнему нахожусь при связи, все нормально, и скоро немцев добьем окончательно. А что еще писать? Остальное бы цензура вычеркнула.

Вскоре бригада снова начала наступление. Мы шли ротой (10 танков), командир у нас был другой. Капитана действительно повысили и перевели командовать соседним батальоном. Шли фронтом в сопровождении пехоты и штрафников.

Каждому танку определили направление. Нам выделили десятка полтора штрафников. Сержант, старший из них, весело откозырял и доложил командиру танка, что прибыл в наше распоряжение. Кем он был до штрафной роты, я не знал — может, офицером. Но не выделывался. И штрафники (раньше я считал, что все они сплошные уголовники) вели себя нормально, хотя с некоторой долей лихости. Ножи на поясах, у некоторых трофейные автоматы: «Нам сам черт не брат!»

Ну, не брат, пусть будет так! Рассадили их на броню и двинулись вперед. Нам заранее определили объект. Каменную водонапорную башню, высотой 3–4 этажа, на окраине поселка. Имелось подозрение, что там находятся артиллерийские наблюдатели и корректируют огонь немецких орудий.

Мы приблизились к башне. Уткнулись в поваленные молодые деревья. И сразу по нам открыли огонь из «фаустпатронов» и автоматов. Из узкого окна-бойницы на верхушке башни бил пулемет. Мы тоже не остались в долгу, влепили по вспышкам несколько снарядов. Кирпичная башня оказалась для нашего калибра толстоватой, снаряды ее не брали. Из траншеи выскочили с десяток фрицев и побежали прочь.

Двоих или троих мы успели срезать, но пулемет с башни продолжал вести огонь. Штрафникам пришлось туго. Они, как на ладони, с башни видны отчетливо, несколько человек уже погибли. Остальные пытались найти укрытие от пуль, а деревья тонкие, не спрячешься. Ударили мы по башне еще раз-другой и рванули вперед.

Двигались по сваленным деревьям. Это оказалась ловушка. Сами, не заметив, ухнули то ли в канал, то ли в речку. Провалились так «удачно», что уткнулись стволом орудия на полметра в глинистый противоположный берег. Речка была шириной метров шесть-семь, не заметили мы ее из-за сваленных деревьев.

Орудие не действует, открыли огонь из пулемета. Нам-то ничего, а штрафники гибнут. Отступать не имеют права, а прятаться негде. Стало мне их жалко, да и ситуация сложилась дурацкая. Остальные танки нашей роты ушли вперед (как-то перебрались через речку), остались мы и штрафники. Танк стоял стволом вниз под углом градусов сорок. Мы представляли собой хорошую мишень. Выручили братья-славяне.

По дороге, метрах в семидесяти, двигались тяжелые самоходки. Наш командир танка, лейтенант, не обращая внимания на пули, встал из люка в полный рост и закричал:

— Ребята, выручайте! Мы в речку провалились, а пулемет с башни половину десанта перебил.

Вскоре подогнали тягачи, вытащили кое-как нашу «тридцатьчетверку», и мы целый день отмывали и чистили ее.

Потом снова шли бои. Командиром роты поставили моего земляка, старшего лейтенанта Иванова из Дубовки. Забегая вперед, скажу, что мы с ним сдружились. После войны я написал ему несколько писем, но ответа не получил. Возможно, он продолжал служить.

Запомнился день 8 мая. Километрах в двадцати от города-порта Лиепая (Либава) после долгого сопротивления сдалась последняя группировка немецких войск. Шла по четыре человека в ряд, бесконечная колонна немецких офицеров и солдат. По-разному выглядели они. Шли, придерживая строй, глядя по сторонам или себе под ноги. Многие подавленные, не зная, что их ждет впереди. Некоторые немцы, в основном офицеры, держались надменно, даже несли пистолеты в кобуре. О чем-то оживленно переговаривались.

Бои под Лиепаей шли жестокие. Немцы пытались эвакуировать войска на военных и транспортных кораблях. Большинство было потоплено нашей авиацией и артиллерийским огнем. Полоса моря у берега колыхалась сплошным слоем немецких трупов. Это была расплата за развязанную войну.

В Латвии мы пробыли до августа сорок пятого года. С местными жителями отношения были нормально-прохладные. Любви как к освободителям от фашистов они к нам не питали. Вокруг было много яблоневых садов, однако латышам очень не нравилось, когда мы собирали яблоки даже с земли.

Что, много с собой солдат унесет? Наберем в танкошлемы по десятку штук и грызем. Но сразу появляются хозяева, враждебно смотрят на нас. Чтобы созвать помощь (будто мы драться собрались), начинают колотить в рельс. Ну, мы уходим.

Однажды двое-трое ребят пришли подвыпившие. Мы знали, что у латышей и за деньги ничего не выпросишь. А тут на самогон расщедрились. Ребята сначала не хотели рассказывать, а потом не выдержали, поведали историю.

Пытались купить у хозяина хутора самогон. Война кончилась, расслабиться хотелось. Тот ни в какую, даже по-русски говорить не стал. Самогона нет, еды нет, денег ваших не надо! Ребята разозлились, один и додумался. Говорит:

— Сейчас буду вас в колхоз записывать.

Карандаш, бумажку достает. Хозяин заюлил: не надо в колхоз, я вам самогона и сала принесу. Принес, сам выпил, вежливый такой. Потом я задумался над этим случаем. Чего же в наших колхозах хорошего, если от них, как от огня, шарахаются? С другой стороны, сейчас ни колхозов, ни земледелия. Запущена в России земля.

А ребята рисковали. Такая «шутка» могла обернуться и гауптвахтой, и особым отделом. Колхозы — это политика. За политику (неправильную) крепко взыскивали, вплоть до трибунала.

Затем часть перебросили под Харьков, жили недалеко от хутора.

Запомнилось, что кормили очень плохо, время послевоенное. А у нас имелись сберегательные книжки. Бабки в селе пекли горячие пирожки, мы их называли «тошнотики». Не потому, что плохие. Нормальные домашние пирожки с картошкой, только стоили сумасшедших денег. Так я все деньги, скопленные за два года войны, на эти пирожки за два месяца истратил. Молодые, голодные, всегда есть хотелось. А сытные фронтовые нормы давно отменили, вот и спасались пирожками.

Но это так, для развязки рассказываю. Радовались, война закончилась, и мы остались живые. До 1950 года служил я на технической базе под городом Артемовск, недалеко от Донецка.

В 1950 году женился, прожили с женой 50 лет без двух месяцев. Умерла моя Мария Тимофеевна в 2000 году от болезни. Сыновьям уже под шестьдесят, четверо внуков. Встретил хорошую женщину, Светлану Тимофеевну, живем вместе восемь лет. Вроде все нормально.

А война навсегда в памяти отпечаталась. И танки сгоревшие, и хорошие погибшие ребята. И те, кто живые остались. Здоровья им всем!