Характеристика и образ Барыни из рассказа Муму Тургенева сочинение

В рассказе Ивана Сергеевича Тургенева “Муму” одним из второстепенных героев является персонаж, который именуется просто барыня. Именем собственным героиню автор не удостоил. Даже описания внешности ее нет. Обезличенная помещица представляет собой воплощение всего дворянского сословия.

Проживает она где-то на окраине Москвы. У нее серый дом с многочисленной прислугой. Барыня является престарелой вдовой, чья жизнь прошла безрадостно. Вероятно, не только замужество не принесло счастья в жизнь нашей героини, но и дети не дали ей этого чувства. Прохлада в отношениях с детьми подчеркивается тем, что доживает она свои дни одиноко. Сыновья и дочери разъехались и не навещают свою мать.

Не только люди становятся жертвами деспотичного поведения барыни. В один из дней истерического подъема настроения ей на глаза попадается собака дворника по кличке Муму. Она требует немедленно принести собачку в свои покои, и там испуганное животное огрызается на попытку ее погладить. Все показное настроение хозяйки вмиг улетучилось. Она велела избавится от Муму. Прислуга, не смотря на страх перед грозным и могучим дворником, исполняет ее повеление. Собачку увозят со двора. Первая попытка избавиться от собаки провалилась, но озлобившаяся барыня требует уничтожить Муму, и любящий хозяин не может противиться воле помещицы. Он вынужден утопить несчастное животное.

Вариант 2

Барыня в рассказе “Муму”, является второстепенной героиней. Она является некой хозяйкой Герасима. Она ведёт скучную, мрачную, однообразную жизнь, а так же является вдовой. Все её дети разъехались кто куда. Сыновья служат в армии, а дочки давно вышли замуж, и детям до барыни не было никакого дела. Возможно, барыня относилась к своим детям скептически, так как они её не навещали, и она не желала с ними контактировать. Она не чувствовала себя счастливой и жизнерадостной. У неё не простой характер, она может нервничать, капризничать. Как зовут, в рассказе барыню не уточняется, а так же не уточняется её возраст, но по виду она уже пожилая женщина.

Не чего не уточняется и о внешности старой барыни. Автор её описывает как женщины “с сладкой улыбкой”, но это не значит в данном случае, что барыня добрая и без причудливых намерениях, а наоборот, её улыбка ложная и от её ухмылки не чего хорошего ждать не стоит.

У барыни было полно слуг по дому. Как говорится, слуги на разные дела. Кто-то был строителям, а кто-то портным или швеёй. Все слуги боялись барыни. Так как от неё не понятно, что можно было ожидать.

У барыни был очень вредный характер. Все должны были плясать под её дудку. Если у неё было плохое настроение, то все то же должны были быть в плохом настроении, а если у неё хорошее настроение, то все, должны сиять от радости. Но хорошего настроения у неё почти не когда не было. Она всегда думала о чём-то плохом, наполняла свой разум мрачными и тусклыми мыслями. Она часто хотела что бы ей уделяли внимания, она закатывала истерики, что бы все суетились во круг неё. У барыни были даже такие люди, которые веселили её. Они должны были выполнять всё, что она им прикажет.

Старая барыня уважала тех, с кого имела какую либо выгоду. К примеру, к крепостным она относилась с агрессией и недовольством, а к тому же самому Герасиму с уважениям и почтением, так как он выполнял все её прихоти и указания. Она просто управляла жизнями людей, она могла просто взять и поженить тех, кого она захотела.

Сочинение на тему Барыня

Сварливая старуха, которая впала в старческий маразм от безделья и духовной пустоты. Кто приходит на ум, сразу же после такого описания? Лишь Барыня из произведения «Муму», да именно та самая богатая помещица, которая сочетает в себе просто отвратительные качества. Давайте разберемся почему?

Прежде всего вспомним, что барыня списана с матери самого автора, с Варвары Петровны, что до отмены крепостного права проявила себя как властная женщина, которая довольно жестоко и несправедливо относилась к дворовым людям. Как и мать Тургенева, так и старуха, он обе желали, чтобы их приказы безропотно выполнялись, желали сделать из своих слуг рабов, без права на свое личное мнение, это у них прекрасно получалось. Рассмотрим, какой образ писатель придал барыне.

Она имеет довольно дурной нрав, капризная, причудливая вдова, которая все старается контролировать. Самое отвратительное в ее характере то, что она не принимает в серьез своих же слуг, относится к ним, как к вещам и не уважает их мнение. Для примера можно взять прачку Татьяну, которую самовольная старуха решила женить на пьянице башмачнике Капитоне, игнорируя ее теплые чувства к Герасиму. Замуж она вышла по приказу барыни, которая не интересовалась, любит ли Татьяна Капитона, и эта свадьба была направлена на то, чтобы башмачник наконец остепенился.

Читая дальше, мы понимаем, что помещица любит привлекать к себе внимание и прикидываться бедной старушкой. «Она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко». Так же она была довольно ветреным человеком, как показано в моменте, когда ей привели Муму и собака лишь оскалилась на нее от испуга, мы можем наблюдать быструю смену в ее настроении, когда от умиления она быстро переметнулась к некой ненависти к несчастному зверьку.

Из всего приведенного ранее можно сделать вывод, что Тургенев создает перед нами образ довольно скверной и противной помещицы, наделяя ее ролью отрицательного и довольно влиятельного персонажа в этой истории, который имеет особенную власть над ними, ведь именно ей никто не мог воспротивиться.

Также читают:

Картинка к сочинению Характеристика и образ Барыни в рассказе Муму

Популярные сегодня темы

Произведение Леонида Андреева Кусака рассказывает нам о несчастной бездомной собачке по кличке Кусака. Эта милое животное живёт на улице и питается, чем попало, но в один прекрасный для неё момент, Кусаку забирают к себе на дачу добрые люди

Если обратить внимание на ранние произведения Николая Васильевича Гоголя, то можно увидеть, что в них царят романтические умонастроения, надежду на существование идеального человека, что в мире воцарится справедливость

Одним из самых живописных уголков России является Республика Карелия. Именно эти края вдохновили советского художника Василия Васильевича Мешкова на написание картины «Золотая осень в Карелии» в 1950 году.

Всё сложно: мужчины в жизни матери Тургенева, барыни из «Муму»

Известно, что Иван Тургенев постоянно общался со Львом Толстым. Время от времени они ссорились навсегда – и всё же продолжали общение. Людьми они были действительно разными, так что трудно не задаться вопросом – что их вообще могло связывать, кроме, конечно, факта дворянства и писательского ремесла? В конце концов, не бросались же они тесно общаться с каждым, кто был и дворянином, и писателем?

В народе бытует такое выражение – «родство по греху». В наше время, когда люди разводятся относительно легко, оно исчезло, как исчезло из обихода и слово «незаконнорождённый». Родство по греху – это когда двое знают, что их родители друг с другом изменяли своим супругам. Выяснялось такое всегда случайно и без достаточных подробностей, так что нельзя было сказать точно, как давно длится адюльтер или сколько раз он произошёл по случаю.

Дети «согрешивших» всегда держали в уме, что могут оказаться братьями и сёстрами, и относились друг к другу соответственно: избегали заводить романы и жениться, а также нередко постоянно удерживали друг друга в поле зрения или даже тесно общались. К родству, даже возможному, относились в старые времена серьёзно.

В том, что касается Тургенева и Толстого, вернее было бы употребить словосочетание «свойство по греху». Всё дело было в Софье Андреевне Толстой, жене Льва Николаевича. Или в Варваре Петровне Тургеневой, матери Ивана Сергеевича. Тут ведь с какого конца за эту историю браться.

Статус: всё сложно

Как известно, Лев Николаевич и Софья Андреевна никогда друг другу не изменяли. А у Ивана Сергеевича личная жизнь, напротив, была несколько запутана. Так, например, одно время он очень увлекался сестрой Толстого Марией Николаевной. Те, кто читал толстовские «Детство», «Отрочество», «Юность» запомнили её как Любочку. А вот у Тургенева в «Фаусте» она была Верочкой.

Мария Николаевна была замужем за своим троюродным братом Валерианом Петровичем. Вообще такие близкие по родству браки не поощрялись, про них говорили всякое – и что дети больными родятся, и что они за грех свой прокляты и счастливыми не будут. Естественно, для венчания троюродных брата и сестры сначала получали разрешение церкви. Толстые его получили, но брак оказался действительно не то, чтобы проклятым – в общем, несчастливым. Валериан постоянно изменял жене и не слишком это скрывал. Так что когда Тургенев стал подавать все признаки интереса к Толстой, та взяла детей и ушла от мужа.

Увы, Тургенев вовсе не собирался вступать с Марией Николаевной в какие-либо отношения. Он выбрал её своей музой. Подальше от воспоминаний о неприятном объяснении с ним на эту тему, Мария Николаевна уехала с детьми в Швейцарию и там нашла себе нормального любовника, французского виконта, от которого родила дочь Елену.

Запутанность личной жизни Ивана Сергеевича на уроках литературы если поминается, то подаётся как редкое исключение. На самом деле в ту эпоху они были как раз вариантом нормы. Личная жизнь матери Ивана Сергеевича была не менее запутана и, собственно, и стала причиной того самого родства по греху.

Дядина выученица

О матери Тургенева мы узнаём ещё классе в пятом, когда нам рассказывают, что жестокая барыня из «Муму» списана именно с неё. Да, мать Тургенева была склонна к насилию над личностью – от неё лучше было в зависимости не находиться. Но это было лишь следствием того насилия, которое она перенесла подростком. Так бывает, увы, часто, до того звена цепи насилия, которое, наконец, самостоятельно решит не передавать свой ужасный опыт дальше.

Варенька Лутовинова родилась после смерти отца. Мать её слегла в жесточайшей депрессии, и за девочкой лет до восьми присматривали тётки. А потом жизнь совершила крутой поворот – мама нашла нового мужа, и вместе с ней Варенька поехала жить к нему. Нельзя сказать, что за это время мать справилась с подавленным состоянием. Быть может, потому и не могла защитить дочь. Жизнь девочки состояла из унижений и телесных наказаний. Когда же ей исполнилось шестнадцать, её мать умерла. Расцветающая девушка осталась наедине с садистом-отчимом. Как часто бывает в таких случаях, первым же порывом Варвары было бежать.

Увы, женихов ни дядюшкино воспитание, ни внешность Варвары не привлекали. В двадцать шесть, когда дядя умер и оставил Вареньке всё своё (к слову, немалое) состояние, она считалась уже безнадёжной старой девой – из сочетания возраста, внешности и характера. Тем не менее, Лутовинова решила поставить на своё приданое, или, точнее, на свою собственность – по российским законам, автоматически после свадьбы мужу она не доставалась, хотя многие молодые жёны под влиянием романтических чувств сами переписывали всё на супругов.

Варвара Лутовинова была обладательницей тысяч и тысяч крепостных, не менее шестисот тысяч рублей одними только деньгами, десятков пудов серебряной посуды и приборов, нескольких усадеб. Вооружившись золотой удочкой, Варвара пошла ловить женихов. Активность она проявлять не боялась – не так была дядей воспитана. Она принялась обихаживать молодых – моложе её, что тогда было почти нонсенсом – гусаров и кавалергардов, пыталась заинтересовать их богатыми подарками, обещаниями комфортной жизни. В конце концов в её сети попал молодой кавалергард Сергей Тургенев, юноша исключительной красоты и исключительной финансовой нужды.

Дошло до греха

Хотя многие считали, что мужа себе Лутовинова купила и со своим властным характером будет поедом его есть, поначалу семейная жизнь Тургеневых складывалась даже счастливо. «Дикость» манер Варвары, похоже, обернулась пылкостью в любви – что ещё надо молодому мужчине в обществе, где в отношения вступить непросто?

Через пять лет, моментально (не благодаря ли деньгам жены?) дослужившись до полковника, Сергей Тургенев вышел в отставку. После этого с тремя родившимися один за другим сынишками Тургеневы отправились в турне по Европе. Однако позже, когда они ради образования сыновей начали жить в Москве и пошла унылая рутина, между ними наступил разлад. Фактически, они очень быстро перестали жить как муж и жена и открылись для новых отношений.

Одни из отношений отца стали сюжетной основой для повести Ивана Тургенева «Первая любовь». Там он вывел историю, героем которой стал сам – когда влюбился в молодости в обворожительную соседку, княжну Шаховскую, только чтобы обнаружить, что она состоит в любовной связи с его отцом.

Варвара, однако, в своей спальне принимала не соседей. Вообще интриги приличные женщины того времени чаще всего заводили с тремя типами мужчин: секретарями мужей, гувернёрами сыновей и молодыми докторами, вхожими в семью. Любовник Тургеневой относился к третьим. Он лечил её мужа. Врач из русских немцев, Андрей Берс, был много младше Варвары – как и её муж, и точно так же удивительно красив. Кто знает, подарками она склонила мужчину к связи или его тоже увлекла её пылкость, но итогом посещений врача стало появление на свет девочки Вари. Которую, конечно, тут же объявили подобранной сиротой, взятой на воспитание.

Андрей Берс через много лет женился и стал отцом Софьи Берс, которая, в свою очередь, вышла замуж за Льва Толстого. «Сиротку» Варечку всё детство баловали – это вызывало острую зависть братьев, с которыми мать была достаточно жестка, а отец – совершенно равнодушен. Фамилию ей дали крёстного отца, соседа. В отличие от мамы, надо сказать, Варя-младшая в девичестве не засиделась – она была хороша, как отец, и получила неплохое образование за счёт матери. Уже в семнадцать лет она стала госпожой Житовой, помещицей. Правда, семью Житовых назвать состоятельной было нельзя. Когда Варвара Николаевна (по крёстному отцу) стала вдовой, брату пришлось ей помогать.

Воспитала Варвара Тургенева и ещё одну незаконнорождённую девочку. Сыновья её отличались болезненной честностью по отношению к первым своим партнёршам – по обычаю времени, девушкам из низов. Старший сын женился на камеристке. Варвара от него отреклась, лишила наследства и, когда обнаружила, что второй сын намерен жениться на белошвейке, надавила на него со всей своей силой, чтобы Иван от своей любимой отступился. И он, увы, отступился.

Варвара Тургенева и Иван Тургенев: мать «чудиха» и странный сын

(из письма В. П. Тургеневой сыну Ивану)

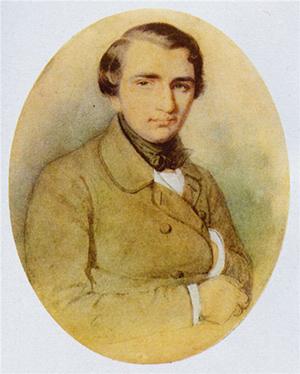

Varvara_Petrovna_Turgeneva.3.jpg

В этом эссе мне хочется провести разграничительную черту между «странностями» матери и сына. В чем-то Иван Сергеевич был сыном своей «причудливой» матери. Но было и серьезное отличие: его «странность» сближала его с лучшими людьми Х1Х века, выбивавшимися из общей шеренги дворян. Это люди, бежавшие от стереотипов, дорожащие свободой, не терпящие крепостничества.

В 1852 году, через два года после смерти Варвары Петровны, сын написал рассказ «Муму», в нем довольно точно и весьма безжалостно изобразил свою матушку. Б. Н. Чичерин, например, считал, что тот «отвратительный вид», в котором писатель представил Варвару Петровну был «нарушением всяких нравственных приличий». Всякий писатель в своих творениях опирается на свой личный опыт, отталкивается от окружающих его людей, делая их «прототипами» своих произведений.

Другое дело, что мать, не часто в писательской практике выступает моделью для создания персонажа резко отрицательного. Варвара Петровна Ивана любила, не раз в письмах признавалась ему в этом. В сердце же сына для нее не было теплых чувств [2] – и причин тому было много, главная та, что мать была человеком жестоким, деспотичным, любящим унижать человеческое достоинство. «Ты всех мучишь.

Старая барыня у Тургенева имени не имеет. Серый дом с белыми колоннами, расположенный вблизи Крымского брода, это, конечно же, «дом Лошаковского» на Остоженке (ныне музей писателя), где доживала свои дни мать Ивана Сергеевича Варвара Петрована Тургенева. Сходство старой барыни и Варвары Петровны разительно. Слова «Скупая и скучающая старость» точно характеризуют Варвару Петровну, одну из богатейших помещиц России, лишившую Ивана всякой материальной поддержки после его отъезда за границу вслед Полине Виардо, а до того – при посылке денег постоянно и мелочно требовавшую у него отчета во всех тратах. Табачок, который барыня «понюхивала», пристрастие к картам, протапливание своей спальни и кабинета даже летом – все сходится с прототипом.

Многочисленная дворня и приживалки – тоже примета уклада Варвары Петровны, как и ее непоколебимая уверенность в том, что она по своей воле может распоряжаться судьбами дворовых. В рассказе Старая барыня женит пьяницу Капитона на скромной работящей Татьяне. В жизни Варвара Петровна также соединяла судьбы своих дворовых, даже не поинтересовавшись их желаниями и чувствами. Вся коллизия рассказа про глухонемого дворника Герасима и его собачку, не угодившую барыне, как давно известно, списана с реальности, разве что реальный глухонемой дворник Андрей Варвару Петровну не покидал и продолжал ей рабски служить и после того, как, по ее приказу, потопил свою собаку.

Для нас интересны, однако, не столько внешние приметы, сколько те характеристики, которые дает Тургенев Старой барыне. Вот такая, например: «причудливая старуха», иначе «старуха с причудами». Или о вспышках веселья, которые продолжались у нее недолго и «обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа». Продолжительные нервически волнения обычно с ней случались «после слишком сытного ужина». Услышав лай собаки, барыня закинула голову назад, «что должно было означать обморок». Сколько здесь иронии, сарказма! Старая барыня, окруженная челядью, жалуется, что ее, «бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти». Она, как пишет Тургенев, «иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей», отчего людям в доме становилось очень неловко.

Многим из этих характеристик можно найти аналоги в поведении Варвары Петровны Тургеневой, каким оно описано в воспоминаниях самой близкой и самой достоверной свидетельницы, приемной дочери Тургеневой Варвары Николаевны Богданович-Житовой. Однако в ее правдивых рассказах одновременно с порицанием живут обожание и восхищение; Варвара Николаевна, несмотря ни на что, свою приемную мать (сама она считала ее родной!) любила. И, добавлю, по временам видела в ней и благородство, и достоинство, и даже доброту. Иван Сергеевич в своих описаниях безжалостен и ироничен. В рассказе «Муму» это проявляется особенно, он словно старается взглянуть на эту женщину со стороны, отрешившись от себя, объективно. И сам себя вопрошает с недоумением: вот эта отвратительная старуха, мучащая всех вокруг и всем вокруг внушающая страх, – моя мать?

Незадолго до написания рассказа, в 1850-м, Тургенев приехал в дом на Остоженке в последний раз. Мать уже похоронили – без него. Будучи предупрежденным об ее предсмертном состоянии, он добирался из Петербурга в Москву пять дней и, естественно, опоздал к похоронам. А Варвара Петровна ждала, звала его перед смертью. Вообще перед смертью она, по словам Варвары Житовой, «смолкла». Причастилась, как положено христианке, хотя в жизни не отличалась большой религиозностью. Но, видимо, в преддверии смерти – смирилась с обычными христианскими обрядами.

Между тем, в своем хорошо известном письме Полине Виардо Иван Тургенев пишет, что мать его во время агонии требовала, чтобы оркестр играл веселые польки. Трудно представить себе такую картину, да и скорее всего, она порождена воображением Ивана Сергеевича, агонии матери не заставшего. Представляется, что своей французской подруге он хотел нарисовать вполне определенный портрет Варвары Петровны, верной себе и своим диким причудам до самой смерти.

Самым странным в поведении Варвары Тургеневой было то, что, уехав «на лечение» за границу весной 1834 года (впрочем, за границу тогда отпускали только на лечение!), оставив в С-Петербурге мужа и двух сыновей, вернулась она летом 1835 года. За время ее отсутствия умирает ее муж, Сергей Николаевич Тургенев, о чем ей, конечно же, сообщают в письмах. Между тем, ее путешествие по Германии, Италии и Франции закончилось лишь спустя восемь месяцев после смерти мужа. У вернувшейся, по словам очевидицы, прекрасное настроение, она с удовольствием примеряет привезенные из поездки наряды. Не очень все это соответствует поведению безутешной вдовы, роль которой Варвара Петровна будет разыгрывать в письмах к сыну на протяжении многих лет.

Turgenev_1838_by_Gorbunov_2.jpg

Что до нарядов, привезенных Тургеневой из-за границы, то, судя по всему, наряжаться она любила. В письмах к сыну просила его купить ей последние модели парижских чепцов. Приемная дочь отмечает в воспоминаниях, что Тургенева была «чопорна» в туалете, что она никогда не показывалась на людях «в беспорядке», носила капоты «изящных фасонов».

Был ли франтом Тургенев, сказать затруднительно. На эту тему мне ничего не встречалось, кроме упоминания сюртука с блестящими пуговицами. Но мы знаем персонажа из «Отцов и детей», очень ему близкого, в чьей судьбе отчасти проецируется судьба самого писателя. Говорю о Павле Петровиче Кирсанове, который даже в деревне всегда был безукоризненно одет и переодевался к обеду. Весьма правдоподобно, что похоже вел себя и Иван Сергеевич, вызывая насмешки разночинных Базаровых, видевших в этом «аристократические замашки».

Мать Ивана, как я сказала, почти в каждом письме к сыну поминала умершего мужа, отмечала день его памяти 23 сентября; по ее рассказам, муж ее высоко ценил и любил, а окружающие завидовали их счастью. Между тем, все кругом знали, что Сергей Тургенев вступил в брак по расчету, женившись на деньгах, и жене изменял. В письмах к сыну Варвара Петровна писала и о том, что Сергея Николаевича, мужа больной жены, приманила и увела от семьи проклятая «поетка», княжна Шаховская.

Все обстояло ровно наоборот. Сергей Николаевич увлек молодую девушку, сделав своей любовницей. Неслыханный позор для дворянки, к тому же аристократического рода. Варвара Петровна творила свою легенду взаимоотношений с мужем, понимая при этом, что сын «знает». Знает, но не противоречит, не хочет (до времени) вступать в спор. Своеобразная негласная установка, или конвенция, если воспользоваться термином Виктора Шкловского.

Но и у самого Тургенева были моменты в жизни, когда он вел себя схожим образом. Один такой случай описывает Наталь Тучкова-Огарева. Они с Тургеневым были знакомы, и он даже немного ухаживал за ней еще в то время, когда, молодой девушкой, она приехала к Герценам за границу. Каково же было ее удивление, когда через много лет при встрече с ней и ее мужем Николаем Огаревым Тургенев сделал вид, что знакомится с нею в первый раз. Понятно, что никого это не могло ввести в заблуждение, так как Огарев прекрасно знал, что его жена и Иван Сергеевич знакомы.

Не сохранились письма Тургенева к матери, а письма Варвары Петровны к сыну мы имеем только за период с 1838 по 1844 год. Но по этим письмам иногда можно судить о высказываниях сына, в которых видно желание «подстроиться» к адресату. Иван Сергеевич в юности в материальном отношении зависел от матери. Она, хотя и скупо, первоначально посылала ему деньги на ученье и прожитие за границей, куда он уехал в 1838 году для учебы в Берлинском университете.

V.Turgenea.3.jpg

И вот читаем цитату из письма сына, которую Варвара Петровна приводит по той причине, что не ожидала от него такого «в его лета»: «Ах! Каждый человек должен достигнуть прекрасного, если у него есть святое». Согласимся, что здесь Иван «подыграл» матери; полагаю, что ему даже и в 23 года, не было свойственно так витиевато и возвышенно выражаться. Зато мать отозвалась на это высказывание с радостью: «Прочитав это, я вижу, что мы с тобою и в этом согласны».

Конечно же, при всей возможности возникновения дружбы с мужьями любимых женщин, во всем этом была определенная доля притворства, преувеличения, игры.

Варвара Петровна устраивала настоящие «представления». Правда, они всегда плохо кончались для участников. Например, такое: дворецкий приносит ей стакан воды. Она отпивает глоток, морщится – и требует поменять воду. Дворецкий снова на подносе несет барыне стакан. Та отпивает и говорит, что эта вода совем другого вкуса. И тут дворецкий не удерживается, грохается на колени, осеняет себя крестом и говорит, что воду не менял, принес ту же. Барыня багровеет: «Вон!» На следующее утро бывший дворецкий, разжалованный в дворники, уже метет двор. В доме это называлось: «барыня придирается».

Или такое, под названием «барыня озадачивает». Садовнику, ввиду цветов, задается вопрос: «Что такое? Что это значит?» Тот молчит, озадаченный. Вызывается дворецкий, он также не в состоянии ответить на непонятный вопрос. Барыня разгневана, кричит: «Все на поселение захотели? Всех сошлю!»

Приведу и еще один пример, взятый, как и два предыдущих, из воспоминаний Варвары Богданович-Житовой. День рождения любимого сына Ивана 28 октября отмечался и в его отсутствие. Варвара Петровна угощала дворовых, ставились столы с закуской и крепкими напитками.

Как-то вечером, в день рождения Ивана Тургенева, разнеся слух, что барыня умирает и требует, чтобы все дворовые подходили к ней прощаться. Люди шли, целовали руку, те, кто был под хмельком, старательно отворачивали лица. Через какое-то время барыне полегчало, она раздумала умирать. Но не забыла наказать всех отсутствующих при «прощании», а также бывших под хмельком. Трудно понять, специально ли был разыгран спектакль, чтобы проверить прислугу. Сдается мне, что специально.

Наличие у барыни дворовой «камер-фрейлины», вывешивание флага с гербом Лутовиновых-Тургеневых в случае хорошего настроения и открытости для гостей – что это, как не игра?

Этот своеобразный «крепостной театр» сочетался в Варваре Петровне с любовью к настоящему театру, она знала и любила комедии Александра Шаховского, цитировала строчки из них, у нее в имении эти пьесы ставились.

У Ивана Сергеевича к театру было пристрастие. Неспроста он и сам писал пьесы, и знал многих актеров, русских и французских. Неспроста именно актриса стала женщиной его жизни. Известно, что в комических ролях он принимал участие в домашних постановках в доме Виардо. Есть в воспоминаниях Григоровича рассказ о разыгранном в Спасском тремя друзьями (был еще Дружинин) водевиле, сочиненном Тургеневым, где он играл самого себя, опять же в комическом ключе. Наталья Тучкова-Огарева тоже вспоминает, как Тургенев, что-то «смешное» представлял перед лондонскими друзьями, правда, впечатление оставил странное, даже жутковатое.

Конечно же, был Иван Сергеевич «натурой артистической». И вполне возможно, отчасти унаследовал свой артистизм (со знаком плюс) от своей матери. А вообще-то он на своей «шкуре» испытал пристрастие матери к игре даже с самыми близкими людьми. В детстве она его собственноручно секла, непонятно за что. Когда он спрашивал, за что, получал ответ: «Сам знаешь». Мать применяла к нему тот же прием «озадачивания», что и в отношениях со слугами. Или пример еще более циничной игры, когда Варвара Тургенева на словах сделала своих сыновей, Ивана и Николая, своими наследниками, а на деле бумаги не оформила и официально осталась единовластной владелицей сыновнего наследства. Обе стороны знали, что все сделано «понарошку», но Варвара Петровна продолжала играть свою игру, а сыновья не хотели вступать с ней в конфликт и тем самым ей «подыгрывали».

Известно, что в Париже молодого Тургенева, слегшего от непонятного недуга, принятого им за холеру и насмерть испугавшего, опекал и выхаживал Александр Герцен.

Мемуаристы подчеркивают мягкость Тургенева, даже отчасти мягкотелость, Варвара Петровна, с присущей ей грубой прямотой, писала ему в письме: «Прямая ты пареная репа». Однако временами на него находили вспышки гнева, свойственные роду Лутовиновых.

Наиболее известен случай, когда Тургенев поссорился с Толстым и вызвал его на дуэль. Было это в имении Фета, и ссора была спровоцирована реакцией Толстого на рассказ Тургенева о его дочери, в благотворительных целях, латавшей одежду бедняков. То, как отозвался на рассказ Лев Николаевич, так не понравилось Ивану Сергеевичу, что он в бешенстве крикнул: «Так я вас заставлю молчать оскорблением». Правда, потом он быстро вернулся и извинился перед хозяйкой за эту сцену.

Каждый такой срыв кончался для «виновника» жестоким наказанием, а для барыни истерикой, которую крепостной врач Порфирий Кудряшов лечил, как и в расссказе «Муму», лавровишневыми каплями.

Помещица не считала крепостных полноценными людьми, о дворовых в письме к сыну отзывалась: «дворовые скоты». Разве между скотами могут быть какие-то чувства? Только случка. Поэтому, как и барыня в «Муму», Варвара Тургенева могла, по своему усмотрению, соединять своих рабов мужеского и женского пола. Так она соединила свою камер-фрейлину Авдотью с конторщиком и главным дворецким Михаилом Лобановым, не удосужившись спросить их о «чувствах». К всеобщему удивлению, получилась хорошая любящая семья. Эту пару наиболее приближенных к барыне слуг ждали тяжелые испытания. Рассказ о них, пожалуй, самое эмоциональное место воспоминаний Житовой и, возможно, одно из самых суровых обличений помещичьего деспотизма.

В одном из писем 1839 года к сыну в Германию Варвара Петровна пишет:

Поучение матери: «Будь как все!» нашло выражение в ее требованиях к сыну. Например, в таком: бросить писать. Дело это не дворянское, к тому же, сочинителя всякий может критиковать, честь от этого страдает. «Твое назначение другое, других услуг ждет от тебя Отечество». Каких же услуг ждало Отечество от Тургенева? Службы, конечно. Старшего, Николая Сергеевича, определили в военную службу. Младший должен был служить в департаменте, выслуживать чины.

Иван попробовал было послужить в министерстве внутренних дел у старичка Даля, да не понравилось, сочинительство повело за собой. «Быть как все» имело и еще несколько значений: остепениться, жениться, родить детей. Особенно настойчиво Варвара Петровна требовала, чтобы сын жил возле матери («Я вдова – и могу законом принудить жить со мною, особливо меньшого. Я свои права знаю»). Формулируется категорический императив для младшего сына:

«Ты ДОЛЖЕН жить с матерью, где бы то ни было. ДОЛЖЕН покоить ее старость, ДОЛЖЕН дождаться конца ее жизни на месте, а не в походе. Должен быть при ее смерти, ДОЛЖЕН ее похоронить». Ничего из того, что он ДОЛЖЕН был сделать, Иван Тургенев не сделал. 21 февраля/5 марта 1841 года, когда Варвара Петровна выводила этот императив на бумаге, Ивану было только 23 года, он еще ничего про себя не знал – ни чем будет заниматься, ни где будет жить. Одно он знал наверняка: он не хочет БЫТЬ КАК ВСЕ.

В итоге так и получилось. Большую часть жизни Иван Сергеевич прожил за границей, своей семьи не имел, зато прилепился к чужой. Его подругой и музой стала великая французская певица, чужая жена.

Иван Тургенев прожил «странную жизнь», но он был свободным человеком и жил по своим собственным законам, уйдя от стереотипов, которые пыталась навязать ему мать.

[1] Я оставляю вне рассмотрения причины, сделавшие Варвару Петровну садистически жестокой помещицей. Конечно, на ее формирование повлияли и сиротство при живой матери, и домогательства отчима и ее побег к дяде, державшему племянницу в «черном теле».

[2] У Варвары Житовой мы встретим утверждение, что Тургенев любил мать. Мне кажется, с годами это естественное для человека чувство было вытеснено противоположным. В письмах к Полине Виардо он пишет о своей нелюбви к Варваре Петровне и дает ей резко отрицательные характеристики.

[3] Николай Сергеевич Тургенев тоже шел своей дорогой, был не как все. Карьера – военная, а затем статская ему не удалась. Женился он против воли матери – на ее камеристке, за что мать отлучила его от себя и лишила материальной поддержки.