Иоганн Гутенберг

Печатание с досок распространилось в Европе в конце XIV в. В Германии, Италии, Фландрии этим способом печатали бумажные деньги, игральные карты и картинки религиозного толка. Сначала на них не было текста, он вписывался от руки, потом появились и картинки с печатным текстом. Напечатанные ксилографическим способом (то есть с доски) книги появились примерно в 1450 г. Техника печатания с досок напоминала во всех отношениях китайскую технику. Одна сторона листа при этом оставалась чистой.

Книгопечатание Иоганна Гутенберга

Изобретатель европейского книгопечатания Иоганн Гутенберг сначала тоже занимался печатанием с досок. Но этот способ производства книг не был приспособлен к европейским алфавитам. И у Гуттенберга появилась идея: набирать текст из отдельных букв. Реализовать ее, однако, оказалось делом непростым, на это ушло десять лет упорного труда. Главная проблема состояла в том, что трудно было изготовлять буквы в больших количествах, не вырезая каждую по отдельности. Иными словами, нужно было придумать способ массового производства букв. Найденный в конце концов Гуттенбергом способ предполагал отказ от деревянных букв и отливку их из металла.

Делал он это следующим образом. Сначала готовил выпуклые изображения букв, вырезая их на железных брусочках. Потом это изображение приставлял к медному брусочку и бил по букве молотком. В результате на меди отпечатывалось вогнутое изображение буквы. Такое изображение в полиграфии называется матрицей. В нее Гуттенберг лил расплавленный свинец, и, когда металл застывал, он вынимал из матрицы брусочек с выпуклым изображением буквы. Оно было зеркальным. Свинцовые бруски с оттиснутой на них буквой называются литерами. Одну букву можно использовать для изготовления тысяч одинаковых литер — так же, как вырезанная на железе буква позволяла изготовить множество одинаковых матриц.

Массовое изготовление металлических литер, из которых составлялся набор — в этом заключается смысл изобретения книгопечатания Гуттенберга. Дальше надо было придумать способ ставить буквы в ряд так, чтобы получилась ровная строка, и при этом составить из строчек страницу. Для этого Иоганн изобрел простое приспособление — он использовал металлическую пластинку с тремя бортами, причем два из них были неподвижны, а третий мог перемещаться. Такое устройство назвали верстаткой. Наборщик, в соответствии с текстом набираемой книги укладывал в нужном порядке одну литеру за другой; борта же не давали им рассыпаться. Когда страница была набрана, борт закрепляли. Получалась страница в рамке; она называлась печатной формой. Форму покрывали специальной краской и прижимали к ней лист бумаги. В итоге получается оттиск набора — печатный текст.

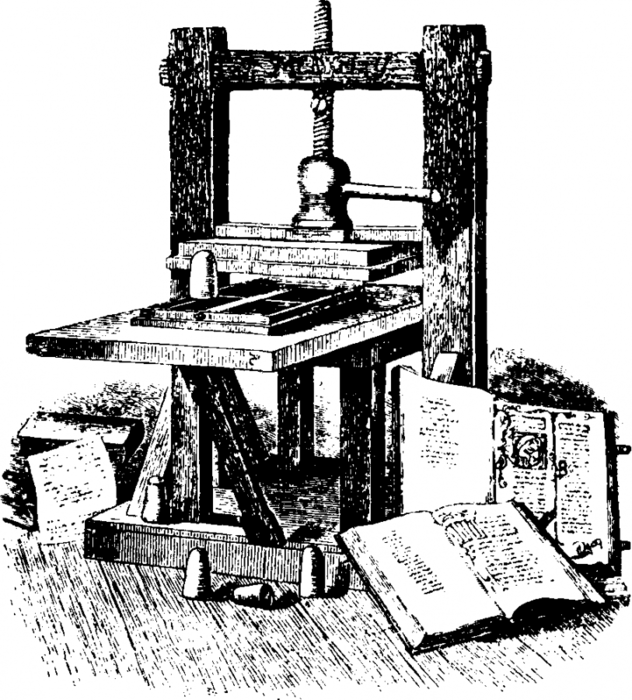

Первый печатный станок

Помимо способа изготовления литер и набора текста, Иоганн Гуттенберг создал печатный станок. Он приспособил для печатания ручной пресс, применявшийся для выжимания виноградного сока. Печатный станок состоял из нижней доски, на которой в рамке укреплялся покрытый краской набор, и верхней доски, которая опускалась с помощью винта. Верхняя доска плотно прижимала лист бумаги к набору — и получался четкий оттиск. Таким образом, Гуттенберг разработал и создал весь процесс книгопечатания — от литья металлических литер до выпуска готовой книги.

Вся подготовительная работа — изготовление первых комплектов шрифтов и постройка станка — потребовала немалых денег. У Гуттенберга их не было, и ему пришлось вступить в сделку с богатым купцом Фустом. Условие было таким: прибыль от изобретения они делят пополам. Но у Фуста аппетит был, больше — ему хотелось прибрать к рукам всю типографию. И он выдвинул дополнительное условие: деньги, которые он дает на создание типографии, считаются долгом Гуттенберга. Если тот не возвращает его в срок, то типография переходит в собственность Фуста.

Дела у Гуттенберга сразу пошли удачно. Книги печатались и поначалу хорошо раскупались. Гуттенберг взял себе помощника и сделал из него отличного мастера. Всю свою долю прибыли изобретатель тратил на отливку новых шрифтов и постройку печатных станков; Фуст же свою долю клал в карман. А когда деньги у Гуттенберга кончились, Фуст стал требовать с него долг, подал в суд и выиграл свой иск.

Гуттенберг, голодая, стал вновь печатать книги, залезая при этом в долги. Кредиторы грозились подать в суд, и все могло кончиться печально, если бы не обстоятельство, столь типичное уже для нашего времени: печатное слово впервые показало свою силу в политической борьбе.

В городе Майнце, где жил Гуттенберг, враждовали между собой два архиепископа — два высших духовных лица. А надо сказать, что они обладали и огромной гражданской властью — делали, что хотели, каждый имел собственное войско. Гутенберг выступил на стороне одного из них — стал печатать листы в его поддержку, стремясь привлечь на его сторону население города. А Фуст сражался за другого священника. В результате победил первый архиепископ. Вклад Гуттенберга в эту победу был «высоко» оценен: каждый год он мог получать бесплатно новое платье, двести мер зерна и два воза вина, а также разрешение получать обед со стола архиепископа.

Первая книга Гутенберга

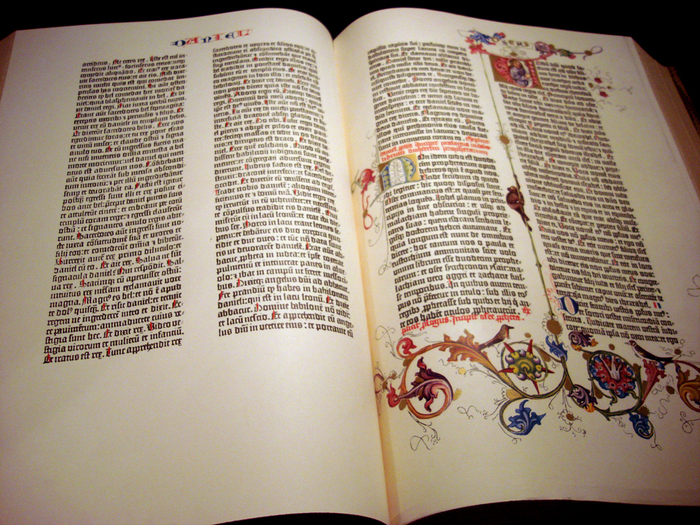

Первой полнообъемной книгой, напечатанной Гутенбергом, стала так называемая 42-строчная Библия, состоявшая из двух томов в 1286 страниц. Эта книга, признанная шедевром ранней печати, имитировала готические средневековые рукописные книги. Цветные инициалы (заглавные буквы) и орнамент выполнялись художниками от руки.

К 1500 г. книгопечатание проникло в 12 европейских стран. За 60 лет, прошедших с начала применения нового способа, было напечатано более 30 тыс. наименований книг, средний тираж одной книги был равен 300 экземплярам. Эти книги получили название «инкунабулы».

Печатание книг на старославянском языке началось в конце XV в. Особенно больших успехов здесь достиг белорусский печатник Франциск Скорина, в 1517—1519 гг. печатавший книги в Праге, а в 1525 г. — в Вильно.

В Московском государстве книгопечатание появилось в середине XVI в. Основателем его был Иван Федоров. Первая книга «Апостол», напечатанная на Московском печатном дворе (это была первая московская типография), датируется 1564 г.

Рассказ рабочий день иоганна гутенберга в печатной мастерской

Известно, что родился будущий первопечатник около 1400 года в немецком городе Майнц. Вначале он обучался ювелирному делу, затем его семья переехала в Страсбург, где в 1438 году Иоганн вместе с Андреасом Дритценом начал первые эксперименты с печатью.

Гутенберг сообразил, как можно применить подвижные деревянные буквы для составления слов и целых страниц текста, затем снова разбирать, чтобы составить из тех же букв новый текст.

Тем не менее одно дело – изобрести, и совсем другое – поставить изобретение на коммерческую основу. Первопечатник Гутенберг нуждался в деньгах для осуществления своего предприятия.

Предприимчивый Фуст, видя, что готовый печатный станок сулит хорошие прибыли, решил сам воспользоваться изобретением. В 1455 году он подал в суд на Гутенберга, требуя возврата вложенных в дело средств. Решение суда было простым: либо возвратить долг, либо покрыть его передачей печатного станка в собственность Фуста.

У Иоганна Гутенберга не было другого выхода, как расстаться со своим изобретением. Хотя он все же смог продолжить заниматься книгопечатанием и даже получил денежную помощь в 1465 году от архиепископа Майнца, прибыли от изобретения печатного станка сполна пожал Фуст.

Первой книгой, которую Фуст напечатал вместе с зятем в 1455 году, была Библия. Считается, что работа над ее печатью началось еще до упомянутого суда, поэтому в историю она вошла как Библия Гутенберга. Она состоит из двух томов, каждая страница которых насчитывает 42 строки. Сохранилось всего 16 экземпляров Библии Гутенберга, отпечатанных на бумаге или пергаменте.

На первых порах секрет изобретения хранился в большой тайне. Фуст требовал от мастеровых клятвы на Евангелии, что они никому не расскажут о новом способе книжного производства.

Возможно, ему удалось бы в конце концов полностью приписать себе заслугу изобретения печатного станка, если бы его зять позже не сделал в одной из книг, преподнесенных в дар императору Максимилиану следующую запись:

«В 1450 году в Майнце изобретено талантливым Гутенбергом удивительное типографское искусство, которое впоследствии было улучшено и распространено в потомстве трудами Фуста и Шеффера».

Но после того, как Майнц был взят штурмом и Шеффер погиб, рабочие его мастерской бежали в другие края, распространяя, таким образом, искусство книгопечатания по всей Европе.

Несмотря на то что вначале новый способ был встречен настороженно – в нем усматривали происки Сатаны, – постепенно печатный станок Гутенберга распространился почти по всем европейским странам.

Так, всего лишь через полвека после изобретения книгопечатания в Европе насчитывалось уже 1000 типографий в 200 городах. Первое место занимала Венеция, где с 1470 по 1500 годы вышло в свет 2835 книг.

Несомненно, изобретение Иоганна Гутенберга в большой мере способствовало расширению идей гуманизма, присущих эпохе Возрождения. Даже в век информационных технологий, интернета и электронных устройств, трудно вообразить нашу жизнь без печатных изданий.

В Майнце в 1901 году был открыт музей Гутенберга к 500-летию со дня его рождения, где посетители могут познакомиться с реконструированной мастерской и экземплярами первых печатных книг великого мастера.

Свидетельства о жизни Гутенберга имеют отрывочный характер, о некоторых этапах его судьбы можно только догадываться. Вклад, который первопечатник внес в развитие культуры Германии и Европы, переоценить невозможно.

Детство и юность Гутенберга

О детстве и юности Гутенберга известно немного. Младший среди нескольких братьев и сестер, мальчик, по-видимому, обучался в церковной школе. Об этом свидетельствуют обширные познания Гутенберга в латыни, пригодившиеся ему для его последующей издательской деятельности.

Страсбург научил Гуттенберга зарабатывать

В 1434 году Гутенберг поселился в Страсбурге. Этот город открывал предприимчивым людям широкие возможности заработать. Деловая активность Гутенберга позволяет говорить о том, что он обладал незаурядными способностями в деле привлечения капитала и квалифицированных сотрудников для своих проектов.

С 1437 года Гутенберг занимался обучением состоятельных горожан полировке драгоценных камней. Некоторое время спустя Гутенберг основал небольшое производство по изготовлению зеркал для паломников, которое производило оловянные рамки, к которым скобками прикреплялись небольшие выпуклые зеркала. Паломники пришпиливали эти приспособления к головным уборам, надеясь с их помощью уловить исходящую от святых реликвий благодатную и целительную энергию и унести часть ее с собой для родных и близких. Впрочем, скорее всего, имелись ввиду не настоящие зеркала, а пользовавшиеся в то время огромной популярностью иллюстрированные книжки назидательного характера под названием «Зерцала».

Но Гутенберга постигла неудача: паломничество состоялось несколькими годами позже, чем было запланировано, и вложенный капитал долгое время оставался без движения. Больший доход принесло ему другое изобретение. Гутенберг выгравировал штемпель, которым печатались индульгенции.

Изобретение книгопечатного станка

Первыми книгами, вышедшими из-под пресса Гутенберга, стали учебники латинской грамматики. Позже Гуттенберг запланировал подготовить трудоемкое издание Библии и взял на эти цели взаймы у крупного предпринимателя Иоганна Фуста огромную по тем временам сумму.

Потеря типографии

Фуст завладел книгопечатней и успешно продолжил начатое изобретателем дело. За Гутенбергом осталась другая мастерская, меньшая по размеру и с меньшими техническими возможностями. С тех пор Иоганн Гутенберг брался лишь за небольшие заказы, которые ни технически, ни эстетически не могли сравниться с первым изданием Библии.

После потери мастерской изменилось отношение Гутенберга к своему изобретению. Если раньше он всячески скрывал технологию от посторонних, не желая делить с кем-либо выгоду, то после потери мастерской Гутенберг стал участвовать в различных издательских проектах. Например, помогал в издании Библии в Бамберге.

Последние годы жизни

Бурные политические события в Майнце 1460-х годов, борьба между старым и новым архиепископами города привели к тому, что Иоганн Гуттенберг, который поддерживал старого архиепископа, с приходом нового был изгнан из родного города.

Изобретатель книгопечатания поселился в Эльтвиле, где первое время жил в нужде. Но в 1465 году новый архиепископ Майнца, решив восстановить справедливость, назначил Гутенберга своим придворным и даровал ему пожизненную ренту. Изобретатель получал придворное платье, плюс 2180 литров хлебной водки и 2000 литров вина, а также освобождался от уплаты налогов.

Через три года, в конце января 1468 года Иоганн Гутенберг скончался и был похоронен в церкви святого Франциска. Позже эта церковь была разрушена, и с той поры место захоронения первопечатника неизвестно.

Контекст

Библия Гутенберга: 5 фактов, которые необходимо знать

В Баварии обнаружили фрагмент Библии Гутенберга

Страницу Библии, которая считается точкой отсчета книгопечатания и была выпущена Иоганном Гутенбергом в первой половине 1450-х годов, в течение веков использовали в качестве обложки для другой книги.

Также по теме

Библия Гутенберга: 5 фактов, которые необходимо знать 14.04.2021

Медведчук объяснился по поводу принадлежащего ему фрагмента Библии Гутенберга 03.06.2020

Народный депутат Украины отреагировал на интерес ученых к фрагменту Библии Иоганна Гутенберга в его коллекции. Политик сообщил, какой именно фрагмент ему принадлежит, но не комментирует, у кого купил.

Фрагмент Библии Гутенберга в коллекции кума Путина: ученые требуют ответа 30.05.2020

Украинский депутат Виктор Медведчук указал в декларации об имуществе фрагмент из Библии Гутенберга. Редчайший экспонат из его коллекции заинтересовал и ученых. Они хотят знать о нем больше.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Иоганн Гутенберг

Иоганн Гутенберг (Гейнцфлейши) родился в дворянской семье в Майнце не раньше 1394 и не позже 1399 года. Датой рождения Гутенберга для юбилеев условно принято считать 24 июня 1400 года. Он был известным, причём потомственным, ювелиром, умел шлифовать драгоценные камни, отливать украшения из благородных металлов, делать золотые рамы к зеркалам. Казалось бы, зарабатывай сколько сможешь и радуйся жизни. Но у Гутенберга была мечта. Он хотел печатать книги.

Печатный станок Гутенберга

До 1456 года, практически не имея никакой материальной поддержки со стороны, он отлил не менее пяти различных шрифтов, напечатал латинскую грамматику Элия Доната (несколько листов её дошли до нас и хранятся в Национальной библиотеке в Париже), несколько папских индульгенций и две Библии, 36-строчную, и 42-строчную. После этого Гутенберг по решению суда вынужден был отдать типографию недобросовестному компаньону, человеку, который практически не спонсировал деятельность книгопечатника, но зато пытался выжать из типографии Гутенберга любую возможную лишнюю копейку для себя.

Гутенбергу пришлось начинать дело с нуля. В 1460 году ему удалось выпустить сочинение Иоганна Бальба из Генуи под названием «Catholicon» (латинская грамматика со словарём). Умер Гутенберг в 1468 году не самым удачливым бизнесменом, но зато человеком, навсегда изменившим историю мира благодаря изобретению книгопечатания. Его изобретение быстро распространилось по всем странам Европы. Уже к 1500 году типографии работали более чем в 200 городах различных стран, общее же число типографий приближалось к 2000.

Страница из«Catholicon»

Настоящих, достоверных изображений Гутенберга нет. Все его портреты относятся к более позднему времени и являются плодом фантазии художников.

Таким образом, Иоганну Гутенбергу принадлежит честь создания всего типографского процесса в целом. Для XV века его изобретение было более чем новаторским, а литера стала первой стандартной деталью в истории мировой техники.

Разворот Библии Гутенберга

| Рубрики: | история фото биографии |

Метки: иоганн гутенберг первопечатник книгопечатание печатный станок история книгопечатания

Процитировано 19 раз

Понравилось: 14 пользователям

Рассказ рабочий день иоганна гутенберга в печатной мастерской

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПОДВИГ

ИОГАННА ГУТЕНБЕРГА

Георг Гервег. Три песни о Гутенберге

(пер. Б.Л. Пастернака)

Основные этапы жизненного пути

Жизни и деятельности Иоганна Гутенберга и выпущенным им изданиям посвящены тысячи исследований [126]. Это позволяет нам ограничиться здесь лишь контурным и предельно лаконичным изложением биографических сведений.

Иоганн Гутенберг.

С гравюры XVI в.

В 1430-1444 гг. Иоганн Гутенберг жил в Страсбурге, где, видимо, и предпринял начальные опыты книгопечатания. Глухие упоминания об этом есть в материалах судебного процесса, который в 1439 г. вели против Гутенберга братья Дритцен.

Чтобы напечатать Библию, Иоганн Гутенберг занял у богатого майнцского горожанина Иоганна Фуста 1600 гульденов, которые не сумел вовремя отдать. Состоялся судебный процесс, о котором рассказывает т.н. Хельмаспергеровский нотариальный акт, составленный 6 ноября 1455 г. Решение суда здесь изложено конспективно, что допускает различные толкования. Иногда утверждают, что Фуст отобрал у Гутенберга типографию и весь тираж 42-строчной Библии. После процесса в Майнце начинает работать типография, из которой 15 августа 1457 г. выходит крупноформатная Псалтырь, в которой впервые появляются выходные сведения. Типографами здесь названы Иоганн Фуст и ученик Гутенберга Петер Шеффер.

42-строчная Библия Иоганна Гутенберга

Кембриджский экземпляр

42-строчная Библия Иоганна Гутенберга

Переплет XV века принстонского экземпляра

Изобретатель книгопечатания, видимо, сохранил за собой сравнительно небольшую полиграфическую мастерскую. Возможно, что здесь была в 1458-1460 гг. напечатана 36-строчная Библия, которую некоторые исследователи приписывают работавшему в Бамберге типографу Альбрехту Пфистеру. Библия эта сохранилась всего в 13 экземплярах.

Мы предлагаем читателю познакомиться с техническими аспектами изобретения Иоганна Гутенберга.

Множественное воспроизведение типографских шрифтов

Пуансон ( 1 ),

матрица (первичная отливка 2 и она же после обработки 3 ),

литера (сразу же после отливки 4 и после обработки 5 )

Технические истоки способа следует искать в монетном производстве, где издавна применялись металлические штемпели. Живя в Страсбурге, Иоганн Гутенберг сотрудничал с золотых дел мастером Гансом Дюнне, который изготовил для него нечто, относящееся к «печатанию» («Trucken»). Сохранились документы, свидетельствующие о том, что тот же Дюнне в 1421 и 1427 гг. гравировал штампы для монетного двора [127].

Для изготовления матриц необходимо было подобрать металл, который бы, с одной стороны, легко поддавался тиснению, а с другой стороны, не размягчался при заливке в него расплавленного металла, из которого изготовляли типографские литеры. Таким материалом издавна была медь. Именно из меди выполнены старейшие из сохранившихся до наших дней матрицы, которые относят к началу XVI столетия. С этими матрицами можно познакомиться в музее фирмы «Иоганн Эншеде и сыновья» в голландском городе Харлеме. Матрицы изготовлены пуансонами, которые гравировал мастер Хенрик Питерзон из Роттердама [128].

Составные части полиграфического процесса

Теперь можно наметить составные части полиграфического процесса, созданного Иоганном Гутенбергом:

Изобретение, как видим, было многоаспектным, оно как бы складывалось из многих новаторских предложений. Уже говорилось о том, что отдельные части полиграфического процесса были известны и до Гутенберга. Еще раз повторим, что это ни в коей мере не умаляет заслуг великого немца. Но историку техники надлежит разобраться в том, когда возникли материально-технические основы книгопечатания и какой путь они прошли.

С чего начинал Иоганн Гутенберг?

Первые опыты книгопечатания были предприняты Иоганном Гутенбергом, судя по всему, еще в Страсбурге незадолго перед процессом с братьями Дритценами. В документации процесса упоминались «пресс», который изготовил столяр Конрад Заспах, и какие-то четыре предмета, судьба которых волновала Гутенберга. Ювелир Ганс Дюнне показал, что он заработал у Гутенберга сто гульденов на том, что «относится к печатанию».

Все эти реалии толковали по-разному.

Старые историки полагали, что Гутенберг первоначально печатал с цельных деревянных досок и лишь затем додумался распиливать их на отдельные литеры. Читатель помнит, что Гутенбергу приписывали те цельногравированные формы, которые хранятся в Парижской национальной библиотеке.

Есть известия и о деревянных литерах, которые ранее находились в Майнце. Считалось, что и они были изготовлены самим изобретателем книгопечатания. Нашли эти литеры в самом начале XVII столетия в доме «Цум Зефлефель» в районе Киршгартен; дом ранее принадлежал типографу Фридриху Хауманну родом из Нюрнберга. Рассказывали, что Хауманн в 1508 г. приобрел типографские материалы Иоганна Гутенберга. В 1604 г. майнцский печатник Альбинус показывал эти литеры историку Серариусу, который и сообщил об этом на страницах одного из своих трудов [130]. Лет сто спустя эти литеры видел историк Пауль Патер [131], который утверждал, что они происходят из типографии Иоганна Фуста. Сегодняшнее их местонахождение неизвестно, поэтому проверить справедливость приведенных выше высказываний невозможно.

Пропали и деревянные литеры, которые в 1781 г. майнцский типограф Иоганн Иозеф Алеф показывал жившему по соседству профессору Францу Иозефу Бодману, а затем и подарил их ему [132]. Литеры долго лежали на письменном столе Бодмана, а после его смерти исчезли. Видевшие их люди рассказывали историку книгопечатания Карлу Шаабу, что они были сделаны из вишневого дерева и имели отверстия для нанизывания их на проволоку или шнурок [133].

Как видим, это сообщение совпадает с тем, которое восходит к Д. Шпеклину. Быть может, в нем была какая-то доля правды, хотя имя Бодмана, известного фальсификатора старых документов, связанное с этим сообщением, и настораживает нас.

Карл Шааб даже называл ряд изданий, первоначально напечатанных Иоганном Гутенбергом с цельногравированных досок или с помощью деревянных шрифтов. Среди них была Азбука, фрагмент которой принадлежал самому Шаабу, небольшие Молитвенники-Хорарии, Конфессионалы и Донаты [134].

Со временем появились и другие гипотезы, связанные с первыми опытами Иоганна Гутенберга.

Другой историк книгопечатания Карл Фаульман полагал, что Гутенберг первоначально применял не металлические, но деревянные пуансоны. Именно этим он и объяснял различное начертание одноименных литер в 36-строчной Библии, которая, как он считал, напечатана раньше, чем 42-строчная. Фаульман переснял четыре строки из 36-строчной Библии и сильно увеличил их. На снимке, который он поместил в книге «Изобретение книгопечатания по новейшим исследованиям», действительно очень наглядно представлена разница в начертании букв [136]. Но Гутенберг делал это сознательно, пытаясь имитировать рукописные почерка. Именно это лежит в основе его шрифтовой системы, о которой пойдет речь в дальнейшем. Одноименные литеры разнятся и в 42-строчной Библии, но К. Фаульман этого не замечал, ибо считал, что шрифт этого издания отлит с матриц, оттиснутых металлическими пуансонами.

Более того, К. Фаульман допускал, что 36-строчная Библия вообще напечатана деревянными литерами. Эншеде такую возможность отрицал. Он выгравировал на деревянных брусках алфавитные знаки и составил из них строку. Буквы на оттиске не держали линии строки; они «гуляли» взад и вперед, вверх и вниз. Чтобы доказать неправоту Эншеде, Фаульман поручил венскому граверу Понтеру выгравировать комплект деревянных литер, копирующих шрифт 36-строчной Библии. Работа была выполнена с завидным умением. И на оттиске, изготовленном с набора деревянных литер, буквы отлично держали строку. Одного Фаульман не учел. Если бы 36-строчную Библию печатали быстро изнашивающимися деревянными литерами, ее типографу не хватило бы целой жизни, чтобы такой шрифт выгравировать.

Впоследствии Цедлер выдвинул другую гипотезу. Реконструируя технику изготовления первых голландских изданий, которые, как он считал, вышли из типографии Лауренса Костера, он предположил, что эти издания напечатаны шрифтом, полученным методом литья в опоки. Костер будто бы делал литеры из дерева, которые впоследствии использовались в качестве моделей при формовке [137].

Густав Мори, который в 1921 г. выпустил небольшую книгу «Что изобрел Гутенберг?», считал, что в Страсбурге использовалась аналогичная техника. «Четыре предмета», упоминаемые в страсбургской документации, по его мнению представляли собой опоку, состоявшую из двух рам с винтами для их крепления и литником, а также из двух металлических пластин, которыми сверху и снизу прикрывались рамы. Опоку набивали формовочной смесью из тонкоизмельченного песка и золы, предварительно поместив в нее деревянные модели литер. Затем рамы раскрывали и удаляли модели. Опоку фиксировали с помощью несложного винтового приспособления (это и был «пресс» Заспаха) и заливали через литник расплавленный металл. Г. Мори полагал, что способом литья в опоку изготовлялись также металлические печатные формы для инициалов Псалтыри 1457 г. [138].

| Четыре предмета, упоминаемые в актах страсбургского процесса. Реконструкция Г. Мори |

Современные исследователи и, прежде всего, Фридрих Адольф Шмидт-Кюнземюллер отвергают возможность литья шрифта в опоки. Названный ученый считает, что страсбургские опыты не были связаны с книгопечатанием и что Гутенберг начинал в Майнце с литья литер в словолитную форму. Истоки изобретения, говорит Шмидт-Кюнземюллер, нужно искать не в ксилографии, а в литейном производстве, с основами которого Иоганн Гутенберг был хорошо знаком [139]. Мнение это представляется нам излишне категоричным. Без каких-либо первичных и промежуточных форм изобретения обойтись нельзя. Техническая идея очень редко высказывается в той форме, в которой она в дальнейшем получает признание.

Но тот факт, что самые ранние издания Иоганна Гутенберга напечатаны металлическими литерами, полученными путем литья в матрицы, как нам кажется, сомнению не подлежит.

Шрифты и типографский сплав

Древнейшие сохранившиеся до наших дней типографские литеры были найдены в 1878 г. в Саоне неподалеку от французского города Лиона. Ныне они находятся в Парижской Национальной библиотеке. Отлиты эти литеры были около 1479 г. [144]. Нам, однако, неизвестно, проводился ли химический анализ этих литер.

Словолитная форма и другие элементы словолитного процесса

Для осуществления принципиальной схемы необходимо было найти практичные инженерные решения ряда задач. Г-образные детали должны плотно прилегать друг к другу, а кроме того, иметь возможность смещения относительно друг друга для получения литер разной ширины. Необходимо было также разработать способ точного фиксирования матрицы, с тем чтобы очко будущей литеры не сдвигалось относительно линии строки.

Словолитец изображен Иостом Амманом в тот момент, когда он зачерпнул ложкой расплавленный металл из котла и заливает его в форму, представленную в виде небольшой усеченной пирамиды, стоящей на левой ладони мастера. Гравюра конечно же не претендует на техническую достоверность.

Словолитец.

Гравюра И. Аммана. 1568 г.

Словолитная форма.

Чертежи из книги Дж. Моксона

По словам Вануччо Бирингуччо, «словолитный инструмент изготовляют из бронзы или из латуни. Он состоит из двух частей, подогнанных друг к другу таким образом, чтобы получить нужную величину высоты и ширины шрифта. Внутри форма сделана таким образом, чтобы в нее можно было вставлять матрицу».

Первое технически грамотное описание словолитной формы, сопровожденное чертежами, мы находим в книге английского технолога Джозефа Моксона (1627-1700) «Механические упражнения, или Учение о ремеслах», изданной в Лондоне в 1683 г. [147]. Второй том этого труда, обильно иллюстрированного чертежами и схемами, посвящен типографскому делу. Книга увидела свет почти через 250 лет после изобретения Иоганна Гутенберга. Но известно, что ремесленная техника феодального способа производства в течение столетий оставалась неизменной. Поэтому можно предположить, что с середины XV и до конца XVII в. словолитная форма изменилась мало.

Оборудование словолитной мастерской.

По гравюре из книги Х.Ф. Гесснера. 1740-1745 гг.

Старейшее изображение типографии.

Гравюра «Танец смерти» из лионского издания 1499 г.

Примерно такой инструментарий был и в типографии Иоганна Гутенберга. Быть может, он использовал верстатку, рассчитанную на набор сразу двух колонок текста (его Библии были двухколоночными изданиями).

| Процесс установки литер в верстатку и строк на верстальную доску. По гравюре из книги Дж. Моксона. 1703 г. |

Такая верстатка изображена на одной из гравюр в книге Джозефа Моксона. На той же гравюре видна плоская доска с бортиками, на которую последовательно выставлялись составленные из отдельных литер шрифтовые строки. Корректуру осуществляли с помощью шила, которым накалывали и извлекали ошибочно вставленные в набор литеры. Для формирования полос и их заключки служила рама, которая расположена на столе с наклонной верхней крышкой.

По гравюре

из книги X.Ф. Гесснера. 1740-1745 гг.

Повторим, что время в феодальном обществе шло медленно. Технические решения, когда-то найденные, оставались неизменными на протяжении многих десятилетий. Поэтому у нас есть все основания предположить, что в типографии Иоганна Гутенберга использовался тот самый наборный инструментарий, который мы видим на гравюре 1499 г. и на рисунках из книг Моксона и Гесснера.

Гутенберговская система набора

В латинском алфавите 25 строчных и 25 прописных букв. Добавим к этому ограниченное число знаков препинания, получим 60, самое большее 70 разноименных литер. Между тем в изданиях Иоганна Гутенберга можно встретить от 150 до 300 шрифтовых знаков. Дело в том, что изобретатель, как многие первопечатники различных стран и народов, в том числе и русские, старался во всем следовать рукописной практике. Чтобы печатная книга была похожа на рукописную, необходимо было в рисунках шрифта воспроизвести хотя бы простейшие каллиграфические ухищрения писцов, стремившихся нарушить однообразие текстовой полосы.

Характерной особенностью готических почерков были ромбовидные окончания вертикальных штрихов литер. При написании букв в строке для более цельного восприятия письма каллиграфы сглаживали остроконечные выступы с той стороны литеры, которая примыкала к соседней, такие выступы имеющей. Чтобы передать эту особенность средневекового письма, Гутенбергу пришлось почти каждую литеру отливать в достаточно большом количестве вариантов.

К рукописной практике восходили и литеры с надстрочными знаками сокращения, соответствующие славянским буквам под титлами. Сокращения в большинстве случаев обозначались горизонтальной или слегка волнистой чертой, а также одним или двумя ромбами или ноликом, размещенными над литерами. Были и специальные знаки для сокращенного обозначения окончаний слов.

Отто Хупп, тщательно изучивший первопечатные шрифты, выделил восемь основных групп, объединивших главные графические начертания [150]. Мы приводим здесь составленную им таблицу.

В верхней графе ее помещены изображения алфавитных знаков из, так сказать, основной группы.

В третью группу выделены буквы с остроугольными окончаниями левых вертикальных штамбов.

Четвертая группа представляет нам различные особые графические формы литер, которые также взяты из практики рукописния и существовали в двух-трех вариантах.

В пятой строке собраны всевозможные лигатуры. Это в большинстве своем сочетания согласной и гласной: ba, be, bo, da, de, do, ha, he, ho и т.д. Но встречаются и двойные согласные: ff, pp. ss.

Шестая группа содержит литеры с как бы нависающим над соседним, размещенным справа знаком элементом. Хупп именует такой элемент знаменем ( Fahne ).

Гутенберговская система набора способствовала оптимальному эстетическому воздействию полос его книг, которые и сегодня оставляют незабываемое впечатление.

Особенности набора «Католикона». 1560 г.

Это издание, если говорить о его полиграфическом осуществлении, значительно отличается от всех других первопечатных изданий.

Изучавший «Католикон» американский исследователь Пол Нидхем выдвинул в 1982 г. совершенно сенсационную гипотезу [151]. По его мнению, «Католикон» напечатан не с помощью подвижного шрифта. Его полосы составлены из цельных двойных строк, собранных в колонки и в страницы.

Интересно, что при печатании 189-го листа книги уже существовал набор ее последнего листа. В случае набора подвижным шрифтом так обычно не бывает: набор и печатание осуществляют параллельно, с тем чтобы использовать минимальное количество шрифта. Набранные полосы, после того как они отпечатаны, разбирают, расскладывают шрифт по отделениям кассы и используют вторично.

Немецкий историк полиграфической техники Клаус В. Герхардт предположил, что Иоганн Гутенберг, печатая «Католикон», для отливки двойных строк использовал технику бумажного матрицирования. Сложность состоит в том, что ранее считалось, что этот способ появился лишь в XIX столетии.

Ручной типографский станок

| Типографский стан на издательской марке И.Б. Асцензия. 1509 г. |

Наконец, нужно было придумать механизм, который бы обеспечил точное наложение листа на наборную форму. Каретка в открытом положении, снабженная механизмом для наложения листов, впервые изображена на гравюре из «Швейцарской хроники», напечатанной в Цюрихе в 1548 г. Христофором Фрошауером [155].

Ручной типографский станок.

Гравюра из «Швейцарской хроники». Цюрих, 1548 г.

Мы видим здесь мастера, который двумя кожаными подушечками набивает краску на печатную форму, помещенную в каретке. К последней шарнирно прикреплена рама, на которую натянут декель. Второй рабочий снимает с этой рамы уже отпечатанный лист. В дальнейшем на его место будет положен чистый лист бумаги. К декельной раме, опять-таки на шарнирах, прикреплена рама, предохранявшая поля оттиска от попадания на них краски. Раму эту удерживает в нужном положении прикрепленный к ее нижней части выступ, упирающийся в стол типографского станка. На гравюре Иоста Аммана 1568 г. для этой цели служит круглая в сечении палка, установленная на полу типографии.

| В типографии. С гравюры И. Аммана. 1568 г. |

Был ли механизм для наложения листов в станах, стоявших в типографии Иоганна Гутенберга? Нам думается, что да, и вот почему. Для точности наложения листа на декельной рамке устанавливали иголки, на которые накалывали лист. Такие иголки, а также отверстия, образуемые ими в бумажном листе, называют пунктурами. Так вот, в изданиях Иоганна Гутенберга, в том числе и в 42-строчной Библии, пунктуры есть. Их разное количество и размещены они в разных местах. Это позволяет гутенберговедам определять, какое количество типографских станков стояло в мастерской Гутенберга.

В начале XVI в. изображения печатного стана встречаются на издательских марках типографов Иоста Бадия Асцензия (1509), Петруса Цезаря (1510), Якоба де Бреда (1515), Дирка ван ден Барне (1512), Олдржиха Веленского (1519). На всех этих гравюрах изображена рукоятка для перемещения каретки под нажимную плиту и обратно. Типографские станы в эти годы рисуют великие художники Лукас Кранах (1520) и Альбрехт Дюрер (1525) [156]. Требовать от этих гравюр технической достоверности мы, конечно, не можем.

Типографский стан по рисунку Л. Кранаха 1520 г.

Типографский стан по рисунку А. Дюрера. 1525 г.

Первое технически грамотное описание ручного типографского стана, сопровожденное гравюрой, мы найдем в книге архитектора итальянского города Падуи Витторио Цонка (1568-1602), посвященной различным механическим устройствам. Книга увидела свет в 1607 г. [157]

| Типографский стан. Гравюра из книги В. Цонка. 1607 г. |

Вот как описывает Цонка конструкцию стана:

Принцип действия ручного типографского станка мы поясняем кинематической схемой.

Кинематическая схема ручного типографского станка

Состав краски стал одним из компонентов изобретения Иоганна Гутенберга. Применять краску, которая использовалась при печатании листовых гравюр и цельногравированных книг, он не мог, ибо на металлическую поверхность краска ложилась иначе, чем на деревянную. Опытным путем следовало подобрать новые компоненты.

Надо сказать, что издания Иоганна Гутенберга, и прежде всего 42-строчная Библия, поражают нас иссиня-черными, немного поблескивающими текстовыми полосами, которые кажутся отпечатанными лишь вчера.

Среди присадок к основным составляющим типографской краски Иоганна Гутенберга были обнаружены медь, сера и свинец. Металлические компоненты весьма характерны именно для материала, который использовался изобретателем книгопечатания. В краске других ранних изданий они не встречаются. Исключение составляет лишь 36-строчная Библия; это косвенно доказывает, что и она дело рук Гутенберга.

Пока еще ничего не известно, в каком виде и каким образом эти компоненты добавлялись в краску и делалось ли это сознательно или нет. По мнению исследователей Калифорнийского университета, именно свинец ответствен за непривычный блеск текстовых полос гутенберговских изданий.

1. Цит. по: Лихтенштейн Е.С. Слово о книге. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. М., 1984. С. 68-69.

2. Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 82.

3. Немировский Е.Л. Новые способы печати. М., 1956. С. 141- 144.

4. Вернадский В.И. Указ. соч. С. 88.

5. Hunter C.R. The script of Harappa and Mohenjo-Daro and its connection with other scripts. L., 1934.

6. Wiesemann D.J. Cotter und Menschen im Rollsiegel Westasiens. Praha, 1958.

7. Федоров-Давыдов Г.Л. Монеты рассказывают. (Нумизматика). М., 1963. С. 21.

8. Спасский И.Г. Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк. Л., 1962.

9. Hamanova P. Z dejin knizni vazby. Praha, 1959. S. 21.

10. Loubier H. Der Bucheinband in alter und neuer Zeit. Berlin; Leipzig, 1926.

11. Молчанов A.A. Таинственные письмена первых европейцев. М., 1980. С. 21.

12. Бекштрем А. Загадочный диск // Журнал Министерства народного просвещения (ЖМНП). СПб., 1911. № 12.

13. Молчанов A.A. Указ. соч. С. 52.

14. Cicero, Marcus Tullius. De natura deorum. De diuinatione. De fato. De legibus, etc. Cum additione Raphaelis Zovenzonii. [Venedig], 1471. Lib. II. Cap. 20.

15. Ruppel A. Die Technil Gutenbergs und ihre Vorstufen. Dusseldorf, 1961. S. 13-14.

17. Вернадский В.И. Указ. соч. С. 92.

18. Quintilianus, Marcus Fabius. Institute oratoria / Red. Omnibnus Leonicenus. [Venedig]: Nucolaus Jenson 21 V 1471. Lib. 1. Cap. 2. Par. 21.

19. Hupp O. Die Prufeninger Weihinschrift vom Jahr 1119 // Studien aus Kunst und Geschichte. Freiburg, 1906. S. 185 ff.

20. Lehman-Haupt H. Englische Hoizstempelalphabete des 13. Jahrhunderts // Gutenberg-Jahrbuch. Mainz, 1940. S. 93-97.

21. Bock F. Die Einbande des Nurnberger Dominikaners Konrad Forster // Jahrbuch der Einbandkunst. 1928. Bd. 2. S. 14-32.

22. Kyriss E. Nurnberger Klostereinbande der Jahre 1433 bis 1525. Dissertation. Bamberg, 1940.

23. Kyriss E. Schriftdruck vor Gutenberg // Gutenberg-Jahrbuch. Mainz, 1942. S. 40-48.

24. Stromer W. Gespornte Lettern. Leitfossilien des Stempeldrucks (cf. 1370-1490) // Gutenberg-Jahrbuch. Mainz, 1996. S. 61-64.

26. Hussing M. Neues Material zur Frage des Stempeldrucks vor Gutenberg // Gutenberg-Festschrift. Mainz, 1925. S. 66-72.

27. Stromer W. Vom Stempeldruck zurn Hochdruck. Forster und Gutenberg // Johannes Gutenberg. Regionale Aspekte des fruhen Buchdrucks. B., 1993. S. 47-92.

28. Forrer R. Die Zeugdrucke der byzantinischen, romanischen und spatern Kunstepochen. Strassburg, 1894.

29. Bachmann M., Reitz C. Der Blaudruck. Leipzig, 1962. S. 5.

30. Якунина Л.И. Русские набивные ткани XVI-XVII вв. М., 1954. С. 15.

31. Kunze H. Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Leipzig, 1975. S. 83-84.

33. Ченнини Ч. Книга об искусстве, или Трактат о живописи. М., 1933. С. 119-120.

34. Pow-Key Sohn. Early Korean printing // Der gegenwartige Stand der Gutenberg-Forschung. Stuttgart, 1972. S. 217.

35. Loehr M. Chinese landscape woodcuts. Cambridge, 1968. P. 1.

36. Goodrich L.C. Two new discoveris of early block prints // Der gegenwartige Stand der Gutenberg-Forschung. Stuttgart, 1972. S. 214.

37. Лю Гоцзюнь. Рассказ о китайской книге. М., 1957. С. 49.

38. Гривнин B.C. История развития и современное состояние книгоиздательства в Японии // Книга. Исследования и материалы. 1961. Сб. 4. С. 287-314.

39. Akihiro Kinoshita, Keiichi Ishikawa. Early printing history in Japan // Gutenberg-Jahrbuch. Mainz, 1998. S. 31-32.

40. Лю Гоцзюнь. Указ. соч. С. 46-47.

41. Флуг К.К. История китайской печатной книги Сунской эпохи Х-Х111 вв. М.; Л., 1959. С. 29-30; Carter Th.F. The invention of printing in China and its spread westward. L., 1925. P. 25.

42. Цит. по: Journal Asiatique. P., 1905. Vol. 5. P. 5-75.

43. Кочетова C.M. Фарфор и бумага в искусстве Китая. М.; Л., 1956. С. 64.

44. Schlieder W. Zur Geschichte der Papierherstellung in Deutschland von der Anfangen der Papiermacherei bis zum 17. Jahrhundert // Beitrage zur Geschichte des Buchwesens. Leipzig, 1966. Bd. 2. S. 91, 101.

45. Неруда П. Ода типографии / / Песнь о книге. Антология. Минск, 1977. С. 108-109.

46. Keenan E.L. Paper for the Tsar: A letter of Ivan IV of 1570 // Oxford slavonik papers. 1971. Vol. 4. P. 21-29.

47. Bucher. Geschichte der technischen Kunste [o.J]. Bd. 1. S. 370.

48. Linde A. Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst. B., 1886. Bd. 34. S. 678.

49. Botto С. Chroneken von der Sassen. Mainz, 1492. 6.111. Bl. 284 r.

52. Sacks H. Eygentliche Beschreibung aller Stande auff Erden, hoher vnd nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Kunsten, Handvercken und Handein. Franckfurt am Mazn, 1568. Bl. [24].

53. Schmidt W. Beitrag zur Geschichte des Hoizschnittes. Munchen, 1886. S. 14; Linde A. Op. cit. S. 678.

54. Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII века. М., 1939. С. 29.

55. Описание гравюр : Schreiber W.L. Manuel de l’amateur de la gravure sur bois et sur metal au XV sieckle. B., 1891. Vol. 1. № 1395, 1677.

56. Kunze H. Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Leipzig-, 1975. S. 100.

57. Linde A. Op. cit. S. 679-680.

58. Friedlander M.J. Der Holzschnitt. Berlin; Leipzig, 1921. S. 18.

59. Heinecken K..H. von. Idee generale d*une collection complete d’estampes. Leipzig; Vienne, 1771. P. 250.

60. Dibdin Th.F. Bibliotheca Spenceriana; or a descriptive catalogue of the books printed in the fifteenth century. L., 1814. Vol. 1. P. I-IV.

61. Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII века. М., 1939. С. 11.

63. Саrу М.В. Playing cards of past and present // Gutenberg-Jahrbuch. Mainz, 1938. S. 38.

64. Rosenfeld H. Zur Geschichte der Spielkarten. // Die schonsten deutschen Spielkarten. Leipzig, 1964. S.37.

65. Reisig О. Deutschespielkarten. Leipzig, 1935. S. 35.

66. Schulze K. Spielkarten aus fiinf Jahrhunderten // Sachsische Heimatblatter. 1967. N 3. S. 105.

67. Cary M.M. Playing cards of past and present. S. 39.

68. Schreiber W.L. Dart der Hoizschnitt als Vorstufe der Buchdruckerkunst behandelt werden? // Zentralblatt fur Bibliothekswesen. 1895. Bd. 12. S. 201.

69. Kunze H. Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Leipzig, 1975. S. 115.

70. Kocowski B. Drzeworytowe ksiazki sreniewiecza. Wroclaw, 1974. S.16.

71. Fischer С. Beschreibung typographischer Seltenheiten und merkwurdigen Handschriften, nebst Beitragen zur Efrindungsgeschichte der Buchdruckerkunst. Nurnberg, 1801. Lfg. 3. S. 86.

72. Heinecken K.H. Idee generale d’une collection complete d’estampes, avec une dissertation sur Vorigine de la gravure, et sur les premiers livres damages. Leipzig; Vienne, 1771. P. 257.

73. Бахтиаров A.A. Иоганн Гутенберг. Его жизнь и деятельность в связи с историей книгопечатания. СПб., 1892. С. 22; То же // Гугенберг. Уатт. Стефенсон и Фултон. Дагерр и Ньепс. Эдисон и Морзе. Библиографические повествования. Челябинск, 1996. С. 29.

74. Linde A. Op. cit. Bd. 1. S. 5-9.

75. Zapf C.W. Aelteste Buchdruckgeschichte von Mainz von derselben Erfindung bis auf das Jahr 1499. Ulm, 1790. S. 21.

76. Цит. по: Linde A. Op. cit. Bd. 1. S.6.

77. Mapинpoвич Б. Библиографиа о нашем кириличком штампарству, штампарама и книгама XV, XVI и XVII столета. Цетинье, 1991. Кн.. 4. С. 225-235.

78. Цит. по: Schaab С.А. Die Geschichte der Erfindung der Buchdruckerkunst. Mainz, 1830. Bd. 1. S.IV.

79. Manni D. Delia prima promulgazione de libri in Firenze. Firenze, 1761.

80. Сборник, изданный к 400-летию книгопечатания во Флоренции: Quarto centenario Cenniniano. Firenze. 1871.

81. Vergilius Maro, Publius. Opera. Florenz: Bernardo und Dominico Cennini 1471 (1472). F. 20v.

82. Shen Kuo. Menxi bitan (Dream Pool Essays). Bejing, 1975.

83. Цит. по: Флуг K.K. История китайской печатной книги Сунской эпохи Х-ХIII вв. М.; Л., 1959. С. 60-62.

84. Циен Цуен-Хсуин. Исследования по истории китайской книги, бумаги, краски и книгопечатания. Гонконг, 1992. С. 130-132 (на китайском языке).

86. Wang Zhen. Nong Shu (Treatise on Agriculture, 1313). Shanghai, 1994.

88. Pow-Key Sohn. Early Korean printing // Der gegenwartige Stand der Gutenberg-Forschung. Stuttgart, 1972. S. 219.

89. Цит. по: Hons Hi-gi. Der Druck mit Metalletern in Korea // Buchkunst. Leipzig, 1963. S. 193.

91. Seokko Chwen S. In search of the origin of metal type printing // Gutenberg-Jahrbuch. Mainz, 1985. S. 15-18.

92. Роw-Key Sohn. Early Korean printing // Der gegenwartige Stand der Gutenberg-Forschung. Stuttgart, 1972. S. 226.

95. Ruppel A. Habendie Chinesen und Koreaner die Druckkunst erfunden? Mainz, 1954; Kapr A. Konnte Gutenberg bei seiner Erfindung vom Drucken mit metallenen Einzelbuchstaben in Korea Kenntnis gehabt haben? // Beitrage zur Inkunabelkunde. Dritte Folge. B., 1969. Bd. 4. S. 31-33.

96. Carter Th.E. The invention of printing in China and its spread westward. 2nd ed. N.Y., 1955.

97. Терентьев-КатанскийА.П. Книжное дело в государстве тангутов. М., 1981. С. 85.

98. Wu К. Т. Chineze printing under four Alien dynasties // Harward Journal of Asiat. Studies. 1950. N 3/4. P. 451.

99. Терентьев-Катанский А.П. Книжное дело в государстве тангутов. М., 1981. С. 98.

100. Кара Д. Книги монгольских кочевников. М., 1972. С. 114-118.

101. MouleA.Ch. Christians in China before the year 1550. L., 1930. Chap. 7.

102. Parirus Erzherzog Rainer. Fiirer durch die Ausstellung. Wien, 1894.

103. Sand Ch. Appendix addendorum, confirmandorurn et emendadorum ad nucleurn historiae ecclesiasticae. Coloniae, 1678.

104. Малышевский И.И. Подложное письмо половца Ивана Смеры. Киев, 1876.

106. Klaproth J.H. Lettre a M. le Baron Alexandre de Humboldt sur l’invention de la boussole. P., 1832. P. 131-132; Browne E.G. Persian literature under the Tartar dominion. Cambridge, 1920, P. 176-178.

107. Спафарий Н.Г. Описание первыя части вселенныя, именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство с прочими его города и провинции. Казань, 1910. С. 25.

108. Jixing Pan. A comparative research of early movable metal-type printing technique in China, Korea and Europe // Gutenberg-Jahrbuch. Mainz, 1998. S. 40.

109. International Symposium on the printing history in East and West // Gutenberg-Jahrbuch. Mainz, 1998. S.24.

111. Hamanova P. Z dejin knizni vazby od nejstarsich dob do konce XIX. stol. Praha, 1959. S. 15.

112. Schunke I. Einfuhrung in die Einbandbestimmung. Dresden, 1977. S. 11-12.

113. Симони П. Собрание изображений окладов на русских богослужебных книгах XII-XIV вв. СПб., 1910.

114. Ухова Т., Писарская А. Лицевая рукопись Успенского собора. Евангелие начала XV века из Успенского собора Московского Кремля. Л., 1969.

115. Kyriss Е. Der verzierte europaische Einband vor der Renaissance. Stuttgart, 1957.

116. Hamanova P. Op. cit. S. 19-25.

117. Kyriss E. Verzierte gotische Einbande im alten deutschen Sprachgebiet. Stuttgart, 1954.

118. Kup K. A fifteenth-century girdle-book // Bulletin of the New York Public Library. 1939. Vol. 43. N 6. P. 471-484.

119. Sacks H. Eigentliche Beschreibung aller Stande auff Erden. Frankfurt am Main, 1568. Ibid. Faksimilrreproduction. Leipzig, 1966.

120. Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Собр. МГАМИД. № 470. Л. 406-420 об. Публикация текста: Симони П. Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси. СПб., 1903. С. 5-17.

121. Цит. по: Строев П.М. Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке Ивана Никитича Царского. М., 1836. С. 434.

122. РГАДА. Ф. 1182. 0п.1. Кн. 3. Л. 94.

123. РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Кн. 3. Л. 95.

124. Симони П. Опыт сборника сведений по истории и технике книгопереплетного художества на Руси. С. 10.

125. РГАДА. Ф. 1182. 0п.1. Кн. 8. Л. 137.

126. Варбанец, Н.В. Иоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. Опыт нового прочтения материала. М., 1980; Немировский Е.Л. Иоганн Гутенберг. Около 1399-1468. М., 1989; Ruppel А. Johannes Gutenberg. Sein Leben und sein. Werk.3. Auflage. Nieuwkoop, 1967; Kapr A. Johannes Gutenberg. Personlichkeit und Leistung. Leipzig, 1986. Библиографию вопроса см.: McMurtrie D.C. The invention of printing. A bibliography. Chicago, 1942.

127. Zulch W.X., Mori C. Frankfurter Urkundenbuch zur Fruhgeschichte des Buchdruck. Frankfurt am Main, 1920. S. 16.

128. Carter H. A view of early typography. Oxford, 1969. P. 21. Fig. 9.

129. Цит. по: Kohler J.D. Hochverdiente und aus bewahrten Urkunden wohibeglaubte Ehrenrettung Johannes Gutenbergs. Leipzig, 1741. S. 43. Ср. Schaab С. Op. cit. Bd. 1. S. 155.

130. Serarius N. Moguntiarurn rerum. Libr. V. Moguntiae, 1604. P. 159.

131. Pater P. Dissertatio de Germaniae miraculo optimo maxirno. L., 1710. P. 10; Schaab C.A. Op. cit. Bd. 1. S. 180.

132. Fischer C. Essai sur les monuments typographiques de Jean Gutenberg, Mayenaise, inventeur de l’imprimerie. Mayence, 1802. P. 39.

133. Shaab C.A. Op. cit. Bd. I, S. 180-181.

134. Shaab C.A. Op. cit. Bd. 1. S. 183-188.

135. Zedler С. Das Rosentalsche Missale speciale // Zentralblatt fiir Bibliothekswesen. 1903. Bd. 20. H. 4. S. 190-191.

136. Faulmann K. Die Erfindung der Buchdruckerkunst nach den neuesten Forschungen. Wien; Pest; Leipzig, 1891. S. 38.

137. Zedler С. Von Coster zu Gutenberg. Leipzig, 1921. S. 18-20.

138. Моri G. Was hat Gutenberg erfunden? Ein Ruckblick auf die Fruhtechnik des Schriftgusses. Mainz, 1921.

139. Schmidt-Kunsemuller F.A. Die Erfindung des Buchdrucks als technisches Phanoman. Mainz. 1951. S. 41 ff.

140. Franciscus de Platea. Opus restitutionem usurarum ex communicatio.-num. Padua: Leonardus Achates, de Basilea [не позднее 28 VIII] 1473. Fol. 173 v.

141. Ruppel A. Die Technik Gutenbergs und ihre Vorstufen. Dusseldorf, 1961. S. 42.

142. Berchorius Peter. Liber Bibliane moralis, seu Eductorium moralisationum Bibliae. Ulm: Johann Zainer 9 IV 1474. Bl. 266 r.

143. Немировский Е.Л. Иван Федоров. Около 1510-1583. М., 1985. С. 224.

144. Reed T.B. A History of the old english letter foundries. L., 1952. P. 18-20.

145. Biringuccio V. De la pirotechnia. Libri X. Venedig, 1540. Текст об отливке литер на л. 13806. Второе издание книги увидело свет в 1550 г. также новый немецкий перевод: Biringuccios Pirotechnia. Ein Lehrbuch der chemisch-metallurgischen Technologie aus dem 16. Jahrhundert. Braunschweig, 1925. S. 144.

146. Schmidt-Kunsemuller F.A. Gutenbergs Schritt in die Technik // Die gegenwartige Stand der Gutenberg-Forschung. Stuttgart, 1972. S. 131.

147. Moxon J. Mechanick expercises; or the Doctrine of Handyworks, applied to the art of printing. L., 1683. Vol. 2.

148. Cessner Ch.F. Die so nottig als nutziiche Buchdruckerkunst und Schriftgiessery, mit ihren Schriften, Formaten und alien dazu gehorigen Instrumenten abgebildet, auch klarlich beschrieben, und nebst einer kurzgefassten Erzahiung von Vursprung und Fortgang der Buchdruckerkunst, iiberhaupt, isonderheit von den vornehmsten Buchdruckern in Leipzig und andern Orten Teutschlandes im 300 Jahre nach Erfindung derselben ans Lich gestellt. Leipzig, 1740-1745.

149. La danse macabre. Lyon: [Matthias Huss] 18.11.1499/1500. Репродукцию : Kunze H. Das grosse Buch vom Buch. B., 1983. S. 73.

150. Hupp O. Zum Streit um das Missale speciale Constantiense. Ein dritter Beitrag zur Geschichte der altesten Druckwerke. Strassburg, 1917. S. 15-25.

151. Needham P. Johann Gutenberg and the Cahtolicon press // Papers of the Bibliographical Society of America. 1982. Vol. 76. P. 395-456.

152. Zedler С. Das Mainzer Catholicon. Mainz, 1905. S. 39-40.

153. Klein Ch. Sur Gutenberg et les fragments de sa presse. Maeence, 1856.

154. Самородов Б.П. Находка Балтазара Борзнера. Очерк из истории печатного станка // Полиграфия. 1971. № 1. С. 45-47.

155. Dieterichs K. Die Buchdruckpresse von Johannes Gutenberg bis Friedrich Koenig, Mainz, 1930. Abb. 17.

156. Немировский E.Л. Ручной типографский станок // Курсив. 1997.2(5). С. 58-62.

158. Цит. с исправлениями по кн.: Бек Т. Очерки по истории машиностроения. М.; Л., 1933. С. 206-207.