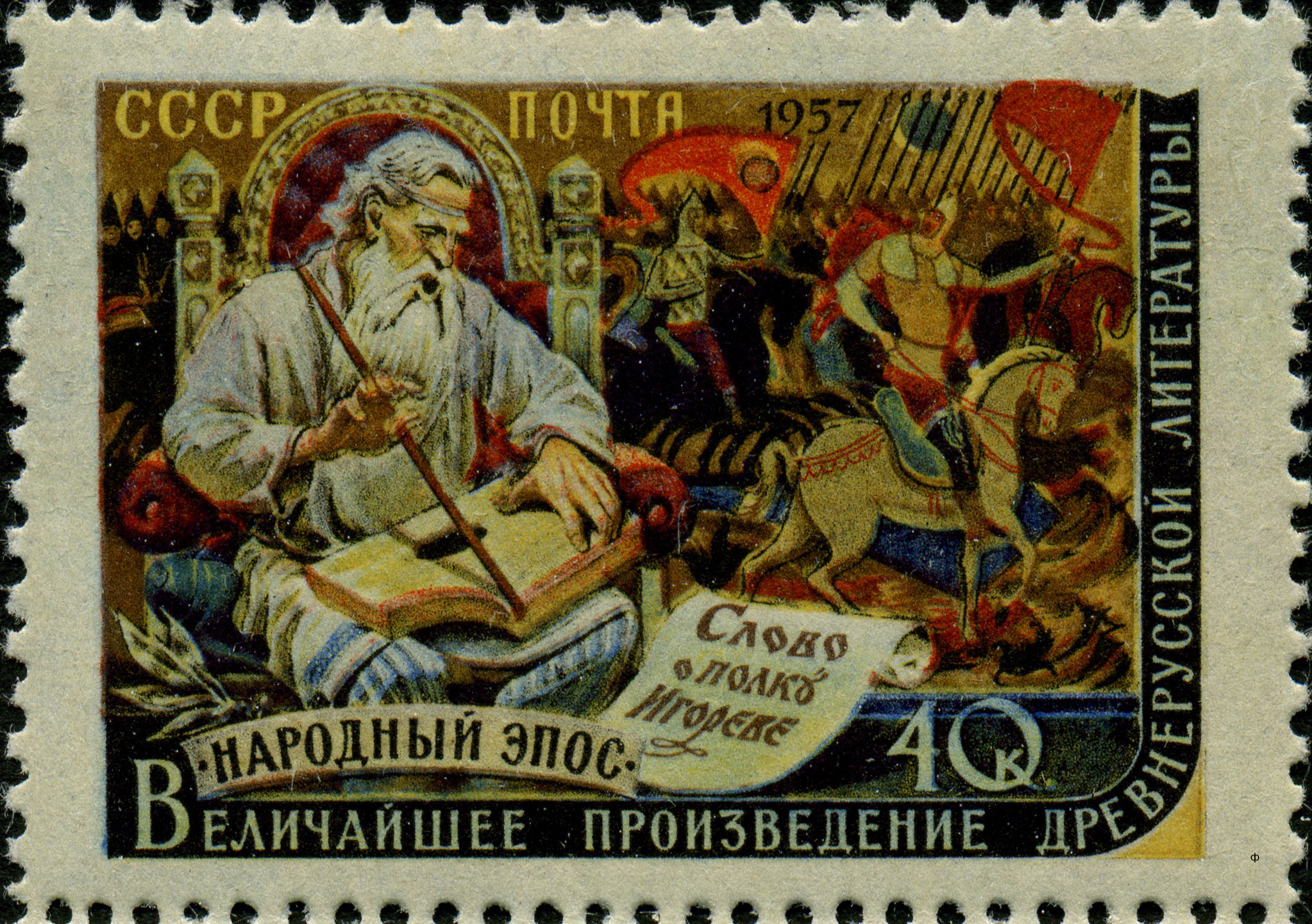

Кто написал «Слово о полку Игореве»?

Древним эпосом, написанным, как считается, 800 лет назад, до сих пор мучают школьников. При этом подлинность текста вызывает большие сомнения.

В 1790-х годах по Москве пошла гулять сенсация: граф Алексей Мусин-Пушкин, известный собиратель всяческих редкостей, обнаружил древний русский эпос, не уступавший по величию «Илиаде» или «Песне о Нибелунгах». Граф рассказывал знакомым, что обнаружил список истории похода князя Игоря против половцев в сборнике летописей, который купил у настоятеля закрытого монастыря в Ярославле. Знающие собеседники посмеивались над этим рассказом: они подозревали, что служивший обер-прокурором Синода Мусин-Пушкин просто натолкнулся на сборник в архиве какого-то монастыря и присвоил его себе. Первое печатное сообщение о русском эпосе появилось, как ни странно, в Германии — в 1797 году анонимный корреспондент из России написал о находке в одном из гамбургских журналов. Специалисты считают, что автором заметки был Николай Карамзин.

Почти сразу после обнародования находки зазвучали сомнения в её подлинности. Голоса скептиков усилились после того, как был утерян единственный старинный список текста, уже получившего название «Слово о полку Игореве». По словам Мусина-Пушкина, когда он в сентябре 1812 года бежал из Москвы от наступавших французов, то забыл драгоценный сборник дома, и тот сгинул в пожаре. Дальнейшие исследователи могли знакомиться с текстом «Слова» только по сделанным копиям, которые, по всей видимости, грешили множеством ошибок.

Уже в первой половине XIX века «Слово о полку Игореве» подняли на щит патриоты-славянофилы. Доказывая подлинность древней поэмы, они самоутверждались, ставя Россию в один ряд со странами, имевшими свои эпосы, вроде французской «Песни о Роланде» или испанской «Песни о моём Сиде». Тех, кто позволял себе усомниться в подлинности текста, обвиняли в предательстве национальных интересов. Неудивительно, что печатные работы с критической оценкой «Слова» появлялись в основном за границей. Французские и немецкие авторы анализировали текст, находя в нём несоответствия историческим реалиям XII-XIII веков. Их, например, удивляло обилие языческих мотивов спустя 200 лет после принятия Русью христианства. Французские слависты считали, что «Слово» написано по мотивам несохранившейся летописи самим Мусиным-Пушкиным или Быковским, настоятелем монастыря в Ярославле. Немецкие историки считали автором эпоса Николая Карамзина, который обладал для такой работы необходимым талантом и обширными познаниями в области русской истории и древних языков.

В советское время сомнения в подлинности «Слова о полку Игореве» считались чуть ли не преступлением. Работы отечественных ученых-скептиков были опубликованы только после падения коммунистического режима. До сих пор идут ожесточенные споры, кем же и когда был написан текст, которым мучили и мучают старшеклассников в школах России.

Автор «Слова о полку Игореве»

Принято считать, что знаменитое «Слово о полку Игореве» было создано в 1185 г. И создано по горячим следам событий – вскоре после сокрушительного разгрома половцами войска новгород-северского князя Игоря Святославича. Известно, что в конце XVIII столетия это произведение было обнаружено в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре. В 1795 г. оно оказалось в руках А.И. Мусина-Пушкина, который подготовил редкую рукопись к печати.

В 1800 г. в Москве из стен Сенатской типографии вышло в свет первое издание «Слова о полку Игореве» – одного из самых значительных памятников русской средневековой литературы. В духе того времени заголовок гласил: «Ироическая песнь о походе на половцов удельного князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие».

Издание ранее неизвестного произведения сразу же привлекло внимание образованных кругов тогдашней России. И вот уже более двух веков ученые разных специальностей: историки, литературоведы, лингвисты, археографы, географы, ботаники и зоологи, а также писа¬тели и поэты, снова и снова обращаются к бессмертному «Слову». О нем написаны тысячи книг, десятки тысяч статей, оно переведено на многие языки мира.

И чем глубже и обширнее идут исследования, тем яснее и ярче становится в наших глазах облик Автора. Это – гениальный литератор, опиравшийся в своем творчестве на традиции народного героического эпоса, поэт, почитатель песнопевца Бояна, эрудит и книжник, историк и осведомленный политик с общерусской позицией.

Для него характерна не только творческая одаренность, но и блестящее знание истории, политики, культуры, мифологии, фольклора, географии, военного и охотничьего дела…

Но откуда почерпнул он свои энциклопедические знания, из каких источников, что он читал или мог читать? В этом очерке сделана попытка, исходя из содержания самой поэмы, определить «книжный мир» создателя «Слова о полку Игореве».

Автор «Слова» прекрасно знал легендарного поэта средневековой Руси Бояна, называя его «соловьем старого времени». Он появляется уже в первых строках «Слова», загадочный, похожий на волшебника-чародея. Слагая и исполняя свои песни-славы, Боян, по словам Автора, носился по полю волком, парил в небе орлом, растекался мыслью по древу («растекаться» — путешествовать). Струны у него – живые, персты – вещие и они сами собой славу князьям рокотали.

Кто такой Боян и существовал ли он на самом деле? Первые издатели «Слова» в своих примечаниях признавались, что не знают, «когда и при каком государе гремела лира его», а далее предполагали: «По названию Бояна внуком Велесовым, кажется, что жил он до принятия в России христианской веры». Поэт М.М. Херасков, сравнивая Бояна с Гомером и Оссианом, попытался определить примерное время его жизни: «Ты, может быть, Боян, тому свидетель был, когда Владимир в Тавр закон принять ходил».

После побоища Игоря Святославича с половцами. Васнецов, 1878.

Имя Боян употреблялось и как нарицательное, обозначавшее средневекового русского поэта вообще. Теперь, благодаря усилиям многих исследователей, известно, что существовал вполне реальный поэт-певец Киевской Руси Боян. Время его жизни можно определить довольно точно. Уже в запеве «Слова о полку Игореве» говорится, что свои песни-славы он пел «старому Ярославу, храброму Мстиславу, что зарезал Редедю перед полками касожскими, прекрасному Роману Святославичу». Старый Ярослав – это великий князь Киевский, известный как Ярослав Мудрый (умер в 1054 г.), храбрый Мстислав – князь Тмутороканский, брат Ярослава Мудрого. Прекрасный Роман Святосла¬вич – это внук Ярослава, старший брат Олега Святославича, получившего прозвище Гориславич (Роман погиб в 1079 г.). В последних строках «Слова» Боян славит Олега после его возвращения из Византии – это 1083 г.

Самое же раннее событие, воспетое Бояном, – богатырское единоборство князя Мстислава с предводителем кавказского племени касогов Редедей в 1022 г. Песню Бояна, прославляющего Мстислава, помнили и через 150 лет, а сложена она была не позже 1036 г. – ведь пел ее Боян самому Мстиславу, умершему в том же году.

Академик Б.А. Рыбаков так определяет «послужной список» знаменитого песнотворца: «Сначала он был связан с Мстиславом, затем с Ярославом Старым, затем с его сыном Святославом и сыновьями Святослава – Романом и Олегом, родоначальником Ольговичей. Гусли Бояна зазвучали еще до 1036 года и продолжали рокотать славы князьям вплоть до 1083 года, т.е. более полувека».

Автор «Слова» называет Бояна внуком Велеса – бога богатства, мудрости и искусств, «вещим» и «смысленым», т.е. мудрым и проницательным, а также умеющим «свивать славы оба-полы сего времени» – видимо, связывать прославление своих современников с воспоминаниями о событиях прошлого. Всего же имя Боян упоминается в «Слове» семь раз. Но слушатели и читатели того времени настолько хорошо знали песни и манеру «гораздого гудца в Киеве», что Автор «Слова», обращаясь к творчеству Бояна, мог и не называть его имени.

Исследователи же определяют принадлежность Бояну отдельных отрывков в «Слове» по их синтаксическим и стилистическим особенностям, отличиям по ритму и размеру. Так, крупнейший русский филолог XIX в. Ф.И. Буслаев предположил, что портрет Олега Святославича основан на песнях Бояна. Позже это наблюдение подтвердил академик М.Н. Тихомиров.

Слово о полку Игореве Иллюстрация Владимира Фаворского

Много места Автор «Слова о полку Игореве» уделяет полоцкому князю-чародею Всеславу Брячиславичу, описывая его самым причудливым и одновременно самым доброжелательным образом: «Всеслав-князь людям суд творил, князьям города дарил, а сам по ночам волком рыскал, из Киева достигал до первых петухов Тмуторокани, великому Хорсу перебегал дорогу». М.Н. Тихомиров считал, что и эти строки взяты из песен Бояна. Однако в них явственны и отголоски сказаний о Волхе Огненном Змее, относящихся еще к общеславянскому эпосу, с его колдовством, волшебством и чудесными превращениями. И Автор прекрасно ориентировался в древнейших сказаниях. Они сохранились как былины о Волхе Всеславьевиче.

Но речь не может идти о простом заимствовании, использовании чужого материала. По мнению Б.А. Рыбакова, Автор «Слова» и в художественном, и политическом отношении спорил со своим предшественником, иначе оценивая многих людей и события столетней давности: «Боян пел славу Святославу Ярославичу, одному из трех братьев, вероломно засадивших Всеслава в тюрьму». Поэтому строки, восхваляющие Всеслава, принадлежат, с точки зрения академика, самому Автору, а порицающие – Бояну. Рассказ «Слова» о князе-чародее заканчивается так: «Ему вещий Боян и давнюю припевку-поговорку изрек, мудрый: “Ни хитрому, ни разумному, ни колдуну искусному суда Божьего не миновать!”». Интересна характеристика припевки-поговорки, сделанная Автором, – «давняя». Это значит, что Боян использовал широко известный афоризм, параллели которому обнаруживаются в средневековых литературах различных народов. Так, в «Саге о Гроттире» говорится, что «никто не избежит того, что ему назначено», а в несколько измененном виде этот афоризм приводится в «Молении Даниила Заточника».

Известно, что на реке Немиге дружина князя Всеслава столкнулась в жестокой сече с дружиной Изяслава Ярославича. Ее описание в «Слове о полку Игореве», по мнению Ф.И. Буслаева, также принадлежит Бояну: «На Немиге снопы стелют головами, молотят цепами харалужными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Кровавые берега Немиги не добрым зерном были засеяны – засеяны костьми русских сынов».

Но как узнавал Автор содержание песен-слав Бояна? И справедливо ли вообще причислять его к русским книжникам, т.е. было ли его творчество всецело устным, импровизационным или существовало также в письменном виде? Теперь нет сомнения, что Боян был не только грамотен, но и широко образован. Он имел многих предшественников и пользовался целой рунической библиотекой, привезенной Ярославом Мудрым из Новгорода. Исследователи считают, что Боян записывал свои песни, и предполагают, что его произведения использовали и летописцы, и Автор «Слова о полку Игореве», и другие литераторы того времени.

Автор «Слова» имел представление и о том, что порой одно произведение исполнялось двумя певцами в форме диалога. Боян пел вместе с другим поэтом по имени Ходына, что и запечатлено в «Слове о полку Игореве». Там же приведен их афоризм: «Тяжело тебе, голове, без плеч, плохо тебе, телу, без головы».

Бесспорно, что Автора «Слова» привлекали и, может быть, восхищали искусно «сплетенные» песни-славы Бояна, отличавшиеся полетом воображения, широким размахом и одновременно краткостью и емкостью изложения.

В целом оценка Бояна в «Слове о полку Игореве» – восторженно-приподнятая. Но еще А.С. Пушкин заметил, что в ней, возможно, «ирония пробивается сквозь пышную похвалу». Размышляя о стиле своего прославленного предшественника и как бы отталкиваясь от него, Автор показывает, как Боян мог начать песнь о походе Игоря: «Не буря соколов занесла через поля широкие – галки стаями летят к Дону великому!» И тут же предлагает свой зачин: «Или так бы тебе спеть, о вещий Боян, Велесов внук: «Кони ржут за Сулою – звенит слава в Киеве; трубы трубят в Новеграде, стоят стяги в Путивле!» Комментарий Пушкина: «Теперь поэт говорит сам от себя, не по замыслу Боянью, по былинам сего времени. Должно признаться, что это живое и быстрое описание стоит иносказаний соловья старого времени».

Автор в какой-то степени противопоставлял свою творческую манеру манере своего предшественника. Уже в первой строке он говорит, что «неприлично (нелепо) было бы начинать нам старыми словами скорбных воинских повестей песнь о походе Игоревом». В результате Автор «Слова» вместо традиционной воинской повести создал произведение уникального жанра – одновременно страстную лирическую песнь и волнующее публицистическое произведение. И в самом его тексте памятник называется и «словом», и «песнью», и «повестью», а в современных публикациях – также «поэмой», а его Автор, соответственно, поэтом.

Исследователи считают, что Автор «Слова» – это человек широко начитанный, знавший не только песенно-поэтические творения Бояна и эпические сказания о прошлом Руси, но и глубоко разбиравшийся в исторической литературе своего времени, хорошо знакомый с лучшими образцами поэтического и художественно-литературного творчества. Но это, конечно, не значит, что гениальное «Слово» состоит сплошь из заимствований. Автор был совершенно оригинален в использовании устно-поэтического и книжного материала, проявил «высокую степень художественной самостоятельности» (Н.К. Гудзий).

«Слово о полку Игореве» обильно насыщено историческими фактами. Знания Автора истории глубоки и обширны, хронологический охват событий составляет тысячу лет – от «веков Трояновых» (I–IV вв.) до 1185 г.

Алексей Иванович Мусин-Пушкин

Много сведений Автор почерпнул из летописей, прежде всего из «Повести временных лет» Нестора. В «Слове» обнаружен ряд выражений, мыслей, почти буквально совпадающих с выражениями и мыслями «Повести». «В лице Автора «Слова о полку Игореве» «Повесть временных лет» нашла внимательного и чуткого к ее жизненной красоте читателя», – писал академик Д.С. Лихачев.

Внимательно изучал Автор «Слова» все то, что относилось к половецкой опасности, угрозе со стороны Степи, в частности материалы Любеческого съезда 1097 г., страстный призыв на нем Владимира Мономаха к объединению русских князей. Тогда Владимир Мономах говорил, что из-за междоусобиц «погибает земля Русская и враги наши половцы пришедшие возьмут землю Русскую».

С этими словами Мономаха совпадают укоры Автора «Слова»: князья начали «сами на себя крамолу ковати, а неверные из всех стран приходили с победами на Русскую землю». Причем эту мысль Автор повторяет дважды, настолько для него важна идея объединения князей перед половецкой опасностью.

Автор бессмертного творения средневековой русской литературы был знаком и со многими другими произведениями, как русскими, так и зарубежными, которые бытовали тогда на Руси. Приведу два примера. Это – «бобровый рукав» Ярославны и «жемчужная душа» Изяслава, сына Василькова. Долгое время переводчики и комментаторы считали, что в первом случае речь идет о рукаве женской одежды, отороченном бобровым мехом. В переводе В.А. Жуковского, например, читаем:

«Омочу бобровый рукав в Каяле-реке,

Оботру князю кровавые раны…»

Современные филологи установили, что это вовсе не бобровый рукав, что бобряная ткань – это мягкая шелковая ткань, а не бобровый мех. Н.А. Мещерский обнаружил в ряде памятников, переведенных на Руси в середине XI – начале XII вв., слово «бобр», которое обозначало тонкую шелковую ткань. Конечно, Автор «Слова» знал эти книги, как и то, что шелковая ткань обладает целебными свойствами.

Чрезвычайно интересно то место, где говорится о гибели Изяслава, который был «на кровавой траве повержен литовскими мечами», где «изронил жемчужную душу из храброго тела». Метафора «душа – жемчужина (или бисер)» была известна в русской литературе по «Хронике» Георгия Амартола.

Ярославский Спасо-Преображенский монастырь

Предсмертные же слова князя Изяслава «Дружину твою, о князь, птицы крыльями приодели» соответствуют словам, произносимым перед смертью героями исландских саг, таких как «Сага о Гисли», «Сага о Греттире». Возможно, это место в «Слове» восходит к какому-то не дошедшему до нас произведению викинга-скальда Эгиля Скаллагримссона. Творчество скальдов хорошо было известно на Руси со времен Ярослава Мудрого, и Автор «Слова о полку Игореве» был знаком с этими сагами…

Этим перечнем, конечно, не исчерпывается возможный круг чтения Автора «Слова о полку Игореве». Можно смело предположить, что он обладал всеми теми книжными богатствами, которые накопила к тому времени Русь. А богатства эти были весьма значительны и разнообразны. Назову лишь самые выдающиеся, своего рода вершины.

Здесь страстное «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, которое в яркой форме возвеличивает Русь, прославляет ее князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого. Здесь же уникальный свод биографических повествований, в том числе и тех, что включены в Киево-Печерский патерик. Среди замечательных творений того времени – поэтичные «Слова» и «Поучения» писателя и проповедника Кирилла Туровского, мудрые раздумья государственного деятеля Владимира Мономаха в его «Поучении», фундаментальный исторический труд «Повесть временных лет» Нестора-летописца, о котором уже говорилось.

Русские книжники XI–ХП вв. создали еще ряд значительных произведений, таких, как «Хождение» игумена Даниила по Святым местам или «Слово о князьях», перекликающееся по содержанию со «Словом о полку Игоревом». Осбо отмечу «Сказание о Борисе и Глебе», написанное епископом Переяславля Южного Лазарем, человеком замечательно одаренным в литературном отношении. Можно предположить, что Автору «Слова» было близко и дорого то, что Лазарь сумел подняться до осознания необходимости единства «Русской великой страны». Под пером Лазаря князья Борис и Глеб выступали как защитники Руси от внешних врагов.

Как видим, «Слово о полку Игореве» находилось в окружении выдающихся образцов нашей словесности. И можно сказать, что оно отразило, впитало в себя красоту других творений средневековых отечественных авторов, причем впитало так, что стало «как бы сгустком всех тех достоинств, которые присутствуют в его окружении» (Ю.М. Лощиц).

Оно «подпитывалось» и творениями зарубежных авторов, которые тогда бытовали на Руси. Активная переводческая деятельность талантливых русских книжников началась уже при Ярославе Мудром в книгописной мастерской Киевской Софии. И Автор «Слова» знал многие из них. Например, «Хронику» Георгия Амартола, перевод которой Н.А. Мещерский назвал «подлинным поэтическим переложением», «Повесть об Акире Премудром», в основе которой – бродячий сюжет, связанный со сказками Шахерезады, повесть «О дерзости и храбрости и о бодрости прекрасного Девгения» («Девгениево деяние»), «Александрия» – роман об Александре Македонском. Добавлю сюда «Повесть о Варлааме и Иоасафе», «Хронику» Иоанна Малалы и Патерик Синайский… Исследователи находят в Игоревой песне отголоски этих и некоторых других памятников зарубежной литера¬туры, отдельные соответствия им.

Из множества примеров приведу два. Четыре раза Автор упоминает в своем «Слове» имя Троян – «земля Трояна», «тропа Трояна», «века Трояновы», «седьмой век Трояна». До сих пор ученые спорят об этом загадочном имени. Наиболее правдоподобной версией считают ту, согласно которой Троян – это римский император Марк Ульпий Троян (время правления 98–117 гг.), о котором Автор мог знать из книг. Сведения об античной истории Автор мог получить и от образованных людей, своих близких знакомых. Один из них, Киевский митрополит Климент Смолятич, ссылался в своих трудах на Гомера, Платона и Аристотеля.

Второй пример как раз и связан с Гомером. При сравнении «Илиады» и «Слова» очевидна близость описаний битв, их участников, трофеев и пленных, знамений и примет, света и тьмы, зверей и птиц, растений и других элементов стилистики и содержания обеих поэм.

И в завершение очерка поговорим о личности Автора бессмертной поэмы. Ученые и писатели приложили массу усилий, чтобы хотя бы установить его имя, место жительства, его социальное происхождение. Автор оказывался скоморохом, птицеловом, профессиональным певцом, княжеским дружинником, боярином, тысяцким, греком, скандинавом, самим князем Игорем, Кириллом Туровским, Владимиром Галицким и многими другими людьми…

Самые серьезные исследования по поиску наиболее вероятного Автора «Слова о полку Игореве» принадлежат академику Б.Л. Рыбакову. В начале 70-х годов прошлого века он опубликовал книгу «Русские летописцы и Автор «Слова о полку Игореве». Из всех летописцев, ко¬торые были современниками трагического похода Игоря, наш выдающийся историк особо выделил киевского боярина Петра Бориславича, считая его наиболее вероятным Автором «Слова». В 1991 г. академик выпустил в свет свой новый труд, полностью посвященный этому боярину: «Петр Бориславич. Поиски Автора «Слова о полку Игореве».

Перед читателями со страниц книги предстает один из замечательнейших людей XII столетия. Он занимал высокие государственные посты, был опытным воином и воеводой, прожившим долгую жизнь. Петр Бориславич – активный участник многих событий: сражений, посольств, совещаний, дослужился до поста тысяцкого – выборного главы киевского боярства. И особенно важно, Петр Бориславич занимался литературной деятельностью, был незаурядным писателем, страстным публицистом и историком. В течение полувека он вел летопись, которую отличают высокие литературные достоинства и независимость суждений автора.

Автора «Слова о полку Игореве» и Петра Бориславича объединяют совпадение времени и места жизни, социальный статус (принадлежность к старшей дружине, боярству), одинаковые симпатии и антипатии, одинаковое отношение к великому князю Святославу Всеволодовичу, одинаковая политическая программа, одинаковое безразличие к церкви. Приводя веские доказательства в пользу авторства «Слова» Петра Бориславича, академик все же высказывал некоторые сомнения. Но незадолго до своей кончины Борис Александрович Рыбаков уверенно заявил: «Анализ текстов летописей и статистические расчеты позволи¬ли мне сделать вывод, что «Слово» – подлинная вещь, написанная по следам событий в конце XII века в Киеве Петром Бориславичем».

Кто же автор Слова о полку Игореве?

ВОПРОС: «Кто же автор «Слова о полку Игореве»?

ОТВЕТ: «Племянник Игоря, князь Святослав Ольгович!»

Таково убеждение Морозова В.А.

Редакционная комиссия ПРОЗА.РУ присудила автору статус номинанта премии «Писатель 2017 года». а также номинировать на литературную премию имени Сергея Есенина «Русь моя».

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ.

Не отступившего и тогда,

когда воззрел на светлое солнце

и видел, что от него не светом,

а тьмой все войско прикрыто.

Сказал Игорь в тот день:

— Братья и дружина!

Лучше быть убитому

неже полоненному быти!

А всядем братья,

на свои кони быстрые,

да позрим синего Дону!

Хочу бо,- взывал,- копье преломити

конец поля половецкого

с вами, Русичи,

хочу главу свою приложити,

а либо не пити шеломом Дону!-

Встал когда Игорь

в злато стремя

и поехал по чистому полю,

солнце путь его долгий

тьмою прегородило,

ночки с грозами ему угрожали,

птичий гвалт утих,

(был месяц май, щебетали весенние птицы )

зверье взвыло,

неурочную темень почуев,

вверху дерева филин ухать принялся.

( реальное описание солнечного затмения очевидцем )

С зарею, в пятницу,

потоптали поганые полки половецкие,

разлетевшись стрелами

по земле чужеродной,

увозили с собой

красивых девиц половецких,

а с ними золото, шелка,

бархаты дорогие.

Попонами и накидками,

одежду из меха добротного

и всякими узорочьи половецкими

по грязным местам и болотам

проходы себе творили.

Не отступившего и тогда,

когда воззрел на светлое солнце

и видел, что от него не светом,

а тьмой все войско прикрыто.

Сказал Игорь в тот день:

— Братья и дружина!

Лучше быть убитому

неже полоненному быти!

А всядем братья,

на свои кони быстрые,

да позрим синего Дону!

Хочу бо,- взывал,- копье преломити

конец поля половецкого

с вами, Русичи,

хочу главу свою приложити,

а либо не пити шеломом Дону!-

Встал когда Игорь

в злато стремя

и поехал по чистому полю,

солнце путь его долгий

тьмою прегородило,

ночки с грозами ему угрожали,

птичий гвалт утих,

(был месяц май, щебетали весенние птицы )

зверье взвыло,

неурочную темень почуев,

вверху дерева филин ухать принялся.

( реальное описание солнечного затмения очевидцем )

С зарею, в пятницу,

потоптали поганые полки половецкие,

разлетевшись стрелами

по земле чужеродной,

увозили с собой

красивых девиц половецких,

а с ними золото, шелка,

бархаты дорогие.

Попонами и накидками,

одежду из меха добротного

и всякими узорочьи половецкими

по грязным местам и болотам

проходы себе творили.

«Степь гудит,

реки мутно текут,

пыль поля застилает,

флаги вражьи видны.

Идут половцы от Дона,

от моря

и от всех сторон.

Войско русское

подалось назад

Дети бесовы

гиком степь оглашают,

А русичи храбрые

за щитами червлеными обороняются.

День прошел.

Другой.

Третьего дня, к полудню,

пали знамена Игоря.

Следует считать, что Великий князь нарочито и умышленно назван автором «отцом», для подчеркивания тем самым близости родства к нему и Игоря, и Всеволода, и самого себя.

Тягостные раздумья автора «Слова» о случившемся при анализе им злополучного события позволяют высказать горестное:

Черным был для нас

третий день той брани.

Что мы шуметь,

что мы звенеть

давеча рано пред зорями?

Можно уловить сожаление о преждевременной радости и понимание ошибки: что бы русичам поспешить, чтоб да и уйти в свои земли сразу пред ночными, а не с утренними зорями.

Это, надо полагать, было в помыслах у молодого Святослава, потому и отговаривал Игоря двигаться в погоню за половцами «в ночь».

Кому же из более полусотни персонажей принадлежит симпатия автора «Слова»? Можно легко определить: Яр-Туру Всеволоду.

Яр туре Всеволоде!

стоишь на брани,

прыщешь на вои стрелами,

гремиши о шеломы мечи харалужными.

Камо, тур, поскачаше,

своим златым шеломом посвечивая,

тамо лежат поганыя головы половецкыя.

Поскепаны саблями калеными

шеломы оварьскыя

от тебя, яр туре Всеволоде!

Как раны дороги, братiе,

забыв чти, и живота, и града Чернигова,

отня злата стола

и своя милая

хотя красныя Глебовны свычая и обычая.

С высоким лиризмом автор «Слова» высказывается еще об одном персонаже, об Евфросинии Ярославовне, молодой жене князя Игоря:.

Боян бо вещий, еще кому хотяша

песнь творите,

то растекашется мысию (белками) по древу,

серым волком по земле,

шизым орлом под облакы.

Помняшеть бо речь

перших времен усобице,-

тогда пущашеть 10 соколовъ

на стадо лебедей,

которые дотечашеть,

та преди песнъ пояше.

Боян же, братiе, не 10 соколовъ

на стадо лебедей пущаше,

но своя вещиа персты

на живая струны восладаше;

они же сами князем славу рокотаху.

Однако, русские люди, что отражено в летописях, осудили побег Игоря и назвали «греховным». Хотя бы потому, что своим побегом он навлек смертельную опасность на русских пленников.

Как банальность, непонимание существа явления, ошибочность взгляда и, мягко говоря, наивность я воспринимаю нижеследующее и ему подобное:

«Не прилично ли будет нам, братья,

Начать древним складом

Печальную повесть о битвах Игоря,

Игоря Святославича!

Начаться же сей песни

По былинам сего времени,

А не по вымыслам Бояновым.»

Перевод поэта В.А. Жуковского. «Народная библиотека», стр. 47.

«Ироическая песнь о походе на половцев удельного князя Новгорода-Северскаго Игоря Святославича.

Историческое содержание песни. Удельный Князь Новгорода-Северского Игорь Святославвич, не сделав сношений с старшим Великим Князем Киевским решился в 1185 году отмстить сам собою Полоецам за разоренiе подвластных ему владенiй и приобресть себе через то славу.

К сему наступленiю уговорил он родного брата своего Трубчевского Князя Всеволода, племянника своего Рыльского Князя Святослава Ольговича и сына своего Князя Владимира, имевшего удел свой в Путивле; и с сим немноголюдным, но храбрым войском выступил в поход против обидивших его».

Если отстраниться от литературно-художественного восприятия текста «Слова», чтоб выделить его сущностную подоплеку, то можно текст «Слова» преобразовать, например, в некую версию военного рапорта:

Великому Князю Киевскому

Святославу Всеволодовичу,

Князьям: Буй Рюриковичам,

Буй Роману

от князя Святослава Ольговича Рыльского

1185 год от Р.Х. в лето Господне.

Ставлю Вас в известность, князей-братьев, о провальном событии, связанном с поражением от половцев русских полков, ведомых не мной, сюзереном, а моим дядей, моим вассалом, князем Игорем …»

На странице 127 Б.А. Рыбакова «»Слова о полку Игореве» и его современники» можно найти фотографию бюста Буй-Тура Всеволода, созданного антропологом М.М. Герасимовым по останкам князя.

Это человек с массивной головой, крупными чертами лица, добродушного, мудрого, спокойного вида.

И, если все Ольговичи имели общие идентичные черты, внешнее сходство, то возможно похож на князя Всеволода его племянник, Святослав. Как говорится, один генотип.

Тогда можно констатировать, что молодой Святослав Ольгович был рослый, крепок телом, и склонен к тучности, как его отец, с большой головой.

Что еще примечательное в скульптурном изображении лица князя Всеволода, так это задумчивость и грусть в его глазах.

Текст «Слова о полку Игореве» завершается восклицанием:

«Слава Игорю Святославичу, Буй-Тур Всеволоду, Владимиру Игоревичу. »

Я же дополню ни разу не встречающееся в «Слове» имя:

«Слава молодому князю Святославу Ольговичу, автору знаменитого «Слова о полку Игореве!».

А точнее сказать: «Слово о полках Святославова»!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ В ВЕРБАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ.

За окном без слюдяных пластин, выставленных по причине теплых майских дней, видна степь алая от красных маков.

На шесте, над распахнутыми деревянными вратами, белый череп лошади. Две вороны пронзительно каркая, бьются друг с другом, чтобы занять место на нем.

В горнице с низким потолком, черным от печного дыма, за деревянным овальным столом, только что сидел молодой человек.

На столе глиняная банка с черными чернилами, приготовленными еще прошлым летом из шариков, что нарастают на дубовых листьях, две тонких тростниковых трубочки, три белых лебяжьих пера, с наискось надрубленными полыми кончиками.

Стопка тонких, в две ладони, желтоватых кожаных листов пергамента.

На первом четкими ровными буквами глаголицы выписано:

«Не леполи ны бяшеть, братiе, начатии старыми словесы трудных повестiй о плку Игореве…»

«Дружине аминь!»

Юноша в сером кафтане поверх белой рубашки в красных суконных портках, заправленных в короткие красные сапоги со стоптанными подошвами, уперся широкими плечами в створ окна. Смотрит наружу. Из прищуренных глаз, щекоча кожу бледных щек, сползают слезинки к краям губ.

Зеленая не притоптанная трава взошла на некогда утрамбованных дорожках.

Подле столба с прибитым кожаным кимерийским щитом валяются поломанные древки копий, железные наконечники копий и стрел.

В марте, в начале весны, сильные молодые дружинники, скользя на подмороженном снежном насте, метали в щит копья, соревнуясь в меткости.

Язвили друг над другом в случае неудачного броска. В стороне наблюдали девицы и громко улюлюкали над неудачником.

Нынче же на дворе пусто. Даже собаки не шныряют. Слева, под уклоном на берегу реки ни струга, ни ладьи. Рыбаков нет.

— Люд запугался, куда-то позапрятался…

Обернулся, посмотрел на начатые строки.

— Дружины у меня нет! Дружине конец!

Дружине аминь…-

Основная использованная литература:

1.»»Слово о полку Игореве по списку, найденному между бумаг императрицы Екатерины II. Адьюнкта П. Пекарского.» Приложение в V тому записок имп. Академии Наук №2. Санкт-Петербург. 1864 г.

Продается у комиссионеров императорской Академии наук».

Для императрицы «Слово» было добросовестно и обстоятельно прокомментировано. Комментарии последующими, включая советских академиков, были использованы в своих научных трудах.

2. «Слово о полку Игореве. Список с первого издания 1800 г. Гр. А.И. Мусина-Пушкина под редакции А.Ф. Малиновского.

С дозволения московской ценсуры.

С приложением статьи проф. М.Н. Сперанскаго и факсимиле рукописи А.Ф. Малиновского. Москва. Издание И. и С. Сабашниковых. 1920 г.»

На стр. 47 находится поколенная роспись российских великих и удельных князей, в сей песни упомянутых.

Роспись обстоятельно составлена, вероятно, по заданию Мусина-Пушкина по летописным материалам или не известным ныне историческим документам.

Роспись в разных вариациях встречается в работах современных исследователей «Слова», часто без ссылки на первоисточник

3. Народная библиотека. «Слово о полку игореве». Издательство «Художественная литература». Москва. 1968 год.

Автор публикации благодарит за помощь в издании брошюры «Кто же автор «Слова о полку Игореве»? Ответ: молодой князь, племянник князя Игоря, Святослав Ольгович», изданную в 2007 году, Москва, Издательство «Новый Дом»:

Веронику Борисовну Лазутину (спонсора),

Алейникову Аллу Григорьевну (редактора и корректора).

В брошюре имеются иллюстрации, в том числе портрет князя Всеволода.

Благодарю, читателей, за интерес к моему исследованию!

С уважением Владимир Александрович Морозов.