Конспект Урок развития речи в 6 классе Тема Подготовка к изложению, близкому к тексту рассказа Н.Н.Носова “Снегири”.

Урок развития речи в 6 классе

Тема Подготовка к изложению, близкому

к тексту рассказа Н.Н.Носова “Снегири”.

Учить анализировать связный текст, сохранять особенности текста: лексические, синтаксические в своем изложении.

Определить роль местоимений в тексте.

Развивать письменную речь учащихся.

Цитата С.Михалкова о Н.Н.Носове.

Распечатка текста Н.Н.Носова “Снегири”.

Схема связи предложений (Цепная и параллельная).

Орфографические словари и словари синонимов.

Беседа о писателе и его произведениях.

Чтение текста учителем.

Тема, идея, связь предложений в тексте, синтаксические конструкции.

Стиль и тип текста.

Членение текста на микротемы и анализ каждой части.

Итоговое чтение текста.

“… все герои Носова как живые, а

их фантазия, их поступки и даже проделки

учат читателей добру, благородству”.

Сегодня у нас урок развития речи, на котором предстоит работа с текстом-оригиналом, для того, чтобы подготовиться к воспроизведению этого текста в своем изложении, сохранив особенности стиля автора, лексику, синтаксические конструкции и даже то особенное настроение, которым проникнут этот текст. Так же нам предстоит определить роль местоимений в этом тексте.

Беседа о писателе и его произведениях.

Автором этого рассказа является знаменитый детский писатель Н.Н.Носов.

— Что вам известно о нем?

— Какие его произведения вы читали? (“Приключения Незнайки”, “Фантазеры”, “Живая шляпа”, “Мишкина каша”, “Огородники”, “Веселая семейка”, “Витя Малеев в школе и дома”).

— А что вам известно о самом писателе? (Звучит рассказ ученика о писателе Н.Н.Носове).

— О притягательной силе таланта этого писателя сказал Сергей Михалков (Читается и анализируется эпиграф к уроку, записанный на доске).

Добро – все положительное, хорошее, полезное, готовность помочь, отзывчивость.

Благородство – самоотверженность, честность, высокая нравственность.

Чтение текста учителем.

Понравился ли вам текст, чем?

Есть ли непонятные слова?

Какие места особенно запомнились?

Каков стиль этого текста?

В каких строках выражена главная мысль?

Какие образы возникли перед вами во время чтения текста?

Какие художественные средства использует автор для создания художественных образов?

Приведите примеры сравнений, эпитетов, метафор?

В каком предложении выражена главная мысль текста? (“Рад, что никогда не сажал вольную птицу в клетку… Но зато хорошо знаю, что был самым счастливым человеком на свете именно тогда, когда смотрел на моих любимых пичужек… и предавался своим мечтам”). Осознание настоящего счастья пришло к писателю позднее, в зрелом возрасте.

Как связаны предложения в тексте? (При помощи цепной связи).

Какие предложения по структуре использует автор? (Сложноподчиненные, сложносочиненные, а так же предложения с обращениями).

На сколько смысловых частей распадается этот текст? (На 3 части).

Работа над частями текста.

Чтение первой части текста.

— Это самая большая часть, как вы думаете почему? (Потому что именно эта часть содержит те приятные воспоминания детства, которые связаны с черемухой. Черемуха описывается весной, летом и зимой)

— Что собой она представляет весной? (Не дерево, а белое облако).

— А какова она летом?

— Почему только после того, как хороша была черемуха весной и щедра летом, писатель объясняет чем интересно это дерево с голыми, корявыми ветвями зимой? (Чтобы создать ту картину, которую он называет “сказочной”).

— Как ему удается передать незабываемое восхищение снегирями? (При помощи незаконченных предложений с многоточием, при помощи восклицательных предложений и предложений с междометиями).

— Охарактеризуйте эту часть с точки зрения морфологии? (Существительные, глаголы, прилагательные).

— Какая часть речи является наиболее частотной? (Местоимение).

— Какова роль местоимений в этом тексте?

— Выпишите существительные, прилагательные и глаголы, которые несут основную смысловую нагрузку?

— Как в этой части текста автор называет птиц? (Снегири и красногрудые птички).

— Какие синтаксические конструкции использует автор? (Сложные предложения с разными видами связи).

Звучит устный пересказ первой части текста учеником.

Чтение второй части текста.

— Что представляет собой эта часть? (Обращение автора к птицам и его размышления о том, что был все-таки прав, что никогда не держал вольную птицу в клетке).

— Как он называет птиц в этой части текста? Какие синонимы использует? (“Снегири”, “красногрудые птички”, “милые друзья моего детства”, “мои милые снегири”, “вольные птицы”, “птички в клетке”).

— Обратите внимание на обилие отрицательных частиц “не” и “ни” в этой части текста.

— Выпишите отрицательные местоимения и наречия.(“Никто, никогда не дарил мне ни снегиря, ни какой-нибудь другой птички в клетке”).

Устный пересказ второй части текста учеником.

Чтение третьей части текста.

— Какова главная мысль этой части? (“Знаю, что был самым счастливым человеком на свете”).

— Какие слова и словосочетания несут основную смысловую нагрузку? (“полное счастье”, “счастливым человеком”, “предавался своим мечтам”).

Устный пересказ третьей части текста учеником.

Составление плана к изложению.

Росла большая черемуха.

Весной – белое облако.

Летом – обилие черных ягод.

Зимой – сказочная картина.

Друзья моего детства.

Но я не жалею об этом.

“ Да, я был самым счастливым человеком на свете!”.

Урок русского языка во 2 классе. Изложение «Снегирь»

урок русского языка во 2 классе

Просмотр содержимого документа

«Урок русского языка во 2 классе. Изложение «Снегирь»»

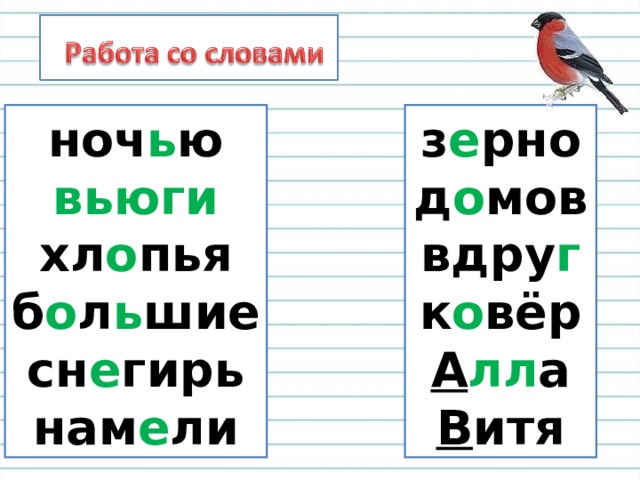

Посмотри, какие зимние забавы были у детей раньше?

Автор картины: Юрий Денисов

Блестят коньки, блестит каток, Пушистый снег искрится, Надень коньки свои, дружок, Попробуй прокатиться. Пускай тебя щипнет мороз – Смотри, не испугайся.

Пусть заморозит он до слез – Ему не поддавайся! Не отступай, скользи вперед, Лети быстрее птицы. Мороз сердитый отстает От тех, кто не боится! В. Донникова

Составь рассказ по опорным словам. Поработай устно

Алёша, коньки, научился

Кататься на каток, пошёл,

ледовая дорожка, с другом

Мишей бежит, зимой, весело.

Вот и наступили первые зимние дни. Ночью вьюги намели большие сугробы. Чистый снежный ковёр лёг на крыши домов.

В парке старые липы размахивали

мёрзлыми ветками. Хлопья снега падали на землю.

Вдруг на липу сел снегирь. Люди остановились и улыбнулись. Алла и Витя дали птице зерна.

Что Вы знаете о снегирях?

Выбегай поскорей Посмотреть на снегирей… Прилетели, прилетели! Стайку встретили метели, А Мороз Красный нос Им рябинку принес, Хорошо угостил, Хорошо подсластил Зимним вечером поздним Ярко- красные грозди. А. Прокопьева

Какие изменения произошли в

природе с наступлением зимы?

Где обитал снегирь?

Почему люди улыбнулись, увидев

Что сделали Алла и Витя?

А как поступили бы вы?

Определи характер текста:

повествование, рассуждение, описание .

Объясни выражение «снежный ковёр лёг на крыши домов».

Как по другому можно озаглавить рассказ?

Рабочая программа «Русский язык» 6 класс пояснительная записка

| Название | Рабочая программа «Русский язык» 6 класс пояснительная записка |

| страница | 7/7 |

| Дата конвертации | 23.11.2012 |

| Размер | 1,46 Mb. |

| Тип | Рабочая программа |

| скачать >>> |

Контрольное подробное изложение «Снегири» Кодификатор

В комнате было два окна, выходивших во двор (дом стоял во дворе). Под окнами росла большая черемуха. Весной она зацветала так пышно, что казалось – это уже не дерево, а белое облако, каким-то чудом опустившееся на землю. Летом все дерево было осыпано темно-синими, почти черными ягодами величиной с горошину, которые мы поедали в огромных количествах. А зимой… О! Зимой было самое интересное, потому что на черемухе в это время года бывали частыми гостями снегири. Их хорошо можно было разглядеть, если забраться на подоконник и прижаться лицом к стеклу так, чтоб видеть верхние ветки дерева. Милые друзья моего детства, мои милые снегири! Как я мечтал поймать хоть одного из вас и держать дома в клетке! Я воображал, что был бы самым счастливым человеком на свете, если бы мне подарили вдруг снегиря. Но мое детство так и прошло без снегиря. Никто никогда не дарил мне ни снегиря, ни какой-нибудь другой птички в клетке. Но я не жалею об этом. Я даже рад, что никогда не сажал вольную птицу в клетку, не держал ее взаперти, в то время как она могла летать и наслаждаться свободой. И не знаю сейчас уже, испытал бы я полное счастье в те времена, если бы вдруг стал обладателем снегиря. Но зато хорошо знаю, что был самым счастливым человеком на свете именно тогда, когда смотрел на моих любимых пичужек из окна и предавался своим мечтам. Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 2. Оценка диктантов Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 2) на правила, которые не включены в школьную программу; 3) на еще не изученные правила; 4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 5) в передаче авторской пунктуации. Диктант оценивается одной отметкой. О т м е т к а «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. О т м е т к а «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. О т м е т к а «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. О т м е т к а «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок. В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: О т м е т к а «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. О т м е т к а «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. О т м е т к а «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. О т м е т к а «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. О т м е т к а «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: О т м е т к а «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. О т м е т к а «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. О т м е т к а «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м «1». 3. Оценка сочинений и изложений С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:

| |||||||||||||||||||||||||