Цыганы

Написано в 1824 г. и является поэтическим выражением мировоззренческого кризиса, который переживал Пушкин в 1823—1824 гг. Поэт с необычайной глубиной и проницательностью ставит в «Цыганах» ряд важных вопросов, ответа на которые он еще не в состоянии дать. В образе Алеко выражены чувства и мысли самого автора. Недаром Пушкин дал ему свое собственное имя (Александр), а в эпилоге подчеркнул, что и сам он, как и его герой, жил в цыганском таборе.

романтического героя, показывая, что за его стремлением к свободе стоит «безнадежный эгоизм». Абсолютная свобода к любви, как она осуществляется в поэме в действиях Земфиры и Мариулы, оказывается страстью, не создающей никаких духовных связей между любящими, не налагающей на них никаких моральных обязательств. Земфире скучно, «сердце воли просит» — и она легко, без угрызений совести изменяет Алеко; в соседнем таборе оказался красивый цыган, и после двухдневного знакомства, «брося маленькую дочь» (и мужа), «ушла за ними Мариула». Свободные цыгане, как оказывается, свободны лишь потому, что они «ленивы» и «робки душой», примитивны, лишены высоких духовных запросов. К тому же свобода вовсе не дает этим свободным цыганам счастья. Старый цыган так же несчастлив, как и Алеко, но только он смиряется перед своим несчастьем, считая, что это — нормальный порядок, что «чредою всем дается радость, что было, то не будет вновь».

Так Пушкин в своей поэме развенчал и традиционного романтического героя-свободолюбца, и романтический идеал абсолютной свободы. Заменить эти отвлеченные, туманные романтические идеалы какими-либо более реальными, связанными с общественной жизнью Пушкин еще не умеет, и потому заключение поэмы звучит трагически-безнадежно:

Эти выстраданные Пушкиным глубокие мысли и чувства облечены в «Цыганах» в совершенную поэтическую форму. Свободная и в то же время четкая и ясная композиция поэмы, яркие картины жизни и быта цыган, насыщенные лиризмом описания чувств и переживаний героя, драматические диалоги, в которых раскрываются конфликты и противоречия, составляющие содержание поэмы, включенные в поэму посторонние эпизоды — стихи о беззаботной птичке, рассказ об Овидии — все это делает поэму «Цыганы» одним из самых лучших произведений молодого Пушкина.

Закончив поэму в октябре 1824 г., Пушкин не торопился с ее опубликованием. Во-первых, он думал еще обогатить

критическое содержание поэмы, введя в нее речь Алеко к новорожденному сыну, в которой звучит горькое разочарование поэта в ценности науки и просвещения, того просвещения, которому Пушкин так искренне и преданно служил и до своего кризиса и после него, до самой смерти. Этот монолог Алеко остался недоработанным в рукописи (см. «Из ранних редакций», стр. 444—445). Другой причиной задержки обнародования «Цыган» было, можно думать, то, что в это время (конец 1824-го и 1825-й г.) Пушкин уже преодолевал свой кризис романтизма, и ему но хотелось нести в публику столь сильное произведение, не выражающее уже его настоящие взгляды. «Цыганы» были напечатаны только в 1827 г, с пометкой на обложке: «Писано в 1824 году».

Меж нами есть одно преданье. — Римский поэт I века Овидий был сослан императором Августом на берега Черного моря. Предания о жизни его там сохранились в Бессарабии.

Где повелительные грани // Стамбулу русский указал. — Бессарабия долго была театром русско-турецких войн, В 1812 г. там была установлена граница между Россией и Турцией.

А. С. Пушкин «Цыгане»: краткое содержание

Поэма Александра Сергеевича Пушкина «Цыгане» была написана в 1824 году, но полностью опубликована лишь в 1827.

Краткого содержания «Цыган» Пушкина по главам не существует, так как поэма не разделена на нумерованные главы. Свои поэтические произведения Александр Сергеевич Пушкин часто разделял на строфы.

Пушкин, «Цыгане»: краткое содержание поэмы. Знакомство

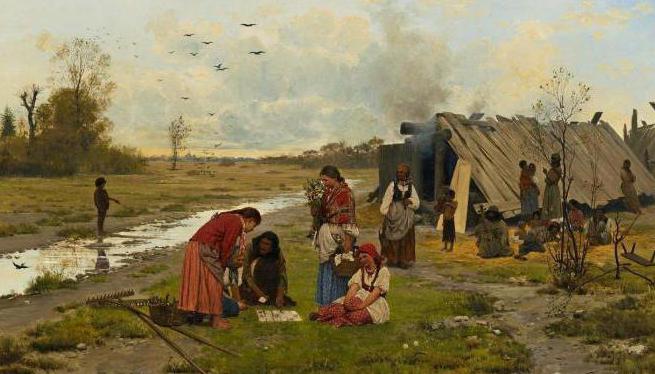

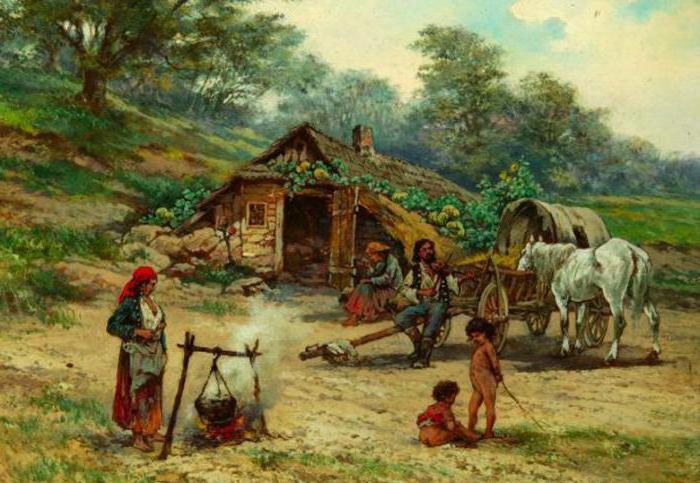

Вольный цыганский народ кочует по территории Бессарабии. На ночь табор раскинулся у реки. Все затихло, люди спят. Но в одном из шатров не заснуть старому цыгану – он ждёт дочь с прогулки. Её до сих пор нет, хотя наступила ночь. Но вот Земфира (так зовут дочь старика) пришла и привела с собой незнакомца. Имя юноши – Алеко. Его разыскивают власти, а он хотел бы жить в цыганском таборе и сам сделаться цыганом. Отец Земфиры не против, он согласен разделить жилье и еду с молодым человеком. По словам старика, Алеко мог бы ремесленничать – заниматься ковкой железа или ходить по селам с медведем. Молодой человек соглашается и остается вместе с новыми друзьями. Становится понятно, что Земфира и Алеко влюблены друг в друга.

В дорогу

Поутру отец будит Земфиру и Алеко. Цыгане собираются продолжить путь, разбирают лагерь и отправляются дальше.

Выбор

Алеко сопровождает Земфиру. Почему-то ему грустно. Девушка спрашивает о том, не жаль ли ему оставленной жизни в городе. Там большие дома, роскошная обстановка, пиршества, нарядные женщины. Но юноша возражает, что ему не о чем жалеть – в городе люди не искренни, там нет любви и воли, там продают свободу и живут ради денег. А Земфира лучше городских девушек, её красоте и наряды не нужны, и он хочет разделить с ней жизнь и любовь.

Отец Земфиры говорит, что цивилизованный человек, приученный к городской неге, не всегда рад свободной жизни. Он рассказывает цыганское предание о человеке, сосланном на Дунай за какую-то провинность. Он был стар и беззлобен, окружающие любили его и помогали святому, как они считали, старцу. Он был немощен и очень страдал от бедной жизни и тоски по родине. Когда старик умер, то оставил завещание – перенести его останки в родной город. Алеко с удивлением понял, что в рассказе отражена судьба знаменитого римлянина – Овидия.

Цыганская жизнь

Через два года Алеко все так же делит кров с Земфирой и её отцом. Он водит медведя и поёт песни в селах, старик-цыган играет на бубне, девушка собирает подаяния. Алеко привык к цыганской жизни и не вспоминает о прошлом.

Песня

Старик греется на солнце, а Земфира у колыбели ребенка заводит песню о немилом муже. В ней она говорит о своем несчастье – что она ненавидит того, с кем связана её жизнь, так, что не боится пыток и смерти; она любит другого. Алеко говорит, что ему не нравится песня, но Земфира отвечает, что она поёт для себя, и продолжает. В конце концов она говорит, что песня эта о нём. Отец Земфиры же вспоминает, что её мать у колыбели пела эту же песню.

Ночью девушка вдруг будит старого цыгана оттого, что боится: Алеко стонет во сне. Старик рассказывает предание, что по ночам дух мучает спящих. Земфира слышит, как Алеко зовёт её во сне. Отец объясняет, что юноша очень любит Земфиру и даже во сне ищет её. Но девушка говорит, что ей хочется свободы, а любовь Алеко надоела. Юноша не перестает стонать и скрежетать зубами, но вдруг просыпается и зовет Земфиру. Она подходит, Алеко говорит, что ему снился страшный сон. Земфира успокаивает юношу, говорит, что это воздействие духа и не нужно верить снам. Алеко на это отвечает, что не верит ничему, даже ей.

История Мариулы

Алеко, тоскуя, жалуется отцу Земфиры на то, что её любовь прошла. Старый цыган утешает его, указывая на изменчивость девичьего сердца и сравнивая женскую любовь с лунным светом. Алеко удивляется, как могла девушка охладеть, когда так пылко его любила. Старик рассказывает ему историю о матери Земфиры – Мариуле. Они любили друг друга, но чувство продлилось всего год. Мариула родила дочь, но, повстречав другой цыганский табор, ушла с ним, бросив и ребёнка, и мужа. После этого цыган никого больше не любил. Алеко поражается, почему старик не догнал жену и не отомстил. Но старик отвечает, что любовь не удержать и не возродить. Юноша говорит, что стал бы бороться за любовь или хотя бы отомстил. Алеко расправился бы даже со спящим врагом: если бы повстречал того на берегу моря, то бросил бы в воду и с мстительным удовольствием смотрел бы на его гибель…

Измена

Земфира на свидании с другим – молодым цыганом. Он хочет побыть с ней подольше, но она опасается ревности Алеко и назначает свидание ночью.

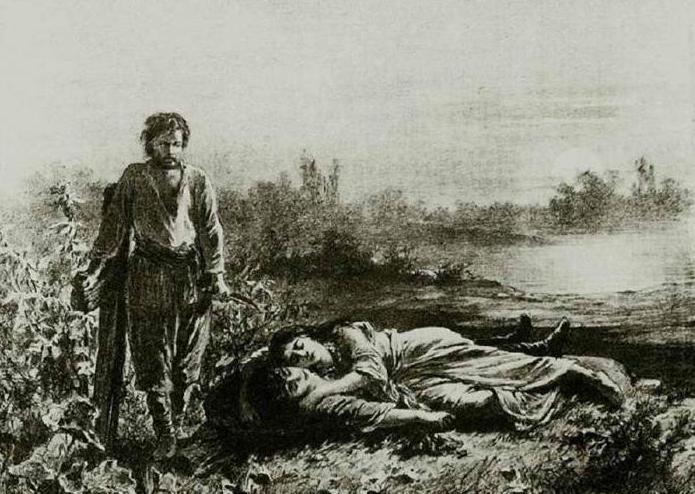

Убийство

Алеко мучается от ревности даже во сне. Он пробуждается и не находит рядом Земфиру. Тогда он идет искать её на улице и внезапно замечает след в траве. Он, предчувствуя дурное, идет по следу, который ведет к могиле за курганом. Там он видит две тени и слышит голос цыгана, просящего Земфиру остаться с ним до утра. Алеко обнаруживает своё присутствие. Земфира призывает любимого бежать, но тот не успевает, и Алеко пронзает его ножом. Земфира в неистовстве проклинает его. Алеко убивает и её.

Изгнание

Эпилог

В эпилоге автор вспоминает Молдавию, где ему встречались цыгане, он часто с ними кочевал, разделяя с ними пищу, спал у костров, любил их песни и долгое время не мог забыть прекрасную цыганскую девушку Мариулу. Но и среди цыган трудно повстречать счастье. Даже в пустынных землях невозможно спрятаться от судьбы, от страстей и несчастий.

Очень краткое содержание «Цыган»

Русский юноша Алеко бежал из города, где его почему-то преследовал закон, и присоединился к цыганскому табору. Там он жил вместе со старым цыганом и его дочерью Земфирой, которую полюбил. Земфира сначала отвечала ему взаимностью, но после изменила с молодым цыганом. Алеко в ярости убивает и соперника, и её. Цыгане хоронят убитых, но не собираются мстить юноше, только просят его оставить табор навсегда. Что стало с Алеко дальше – неизвестно, последний раз он встречается читателю у могилы убитых им. Табор уехал без него.

Образы героев в поэме Пушкина «Цыгане»

Земфира представляет замечательное художественное воплощение цельной, непосредственной натуры. Она выдержана поэтом с первого слова до последнего своего восклицания. Поэтической прелести и грации исполнена её коротенькая песенка, которую она поет, качая ребёнка. Страстная, порывистая натура цыганки выразилась всецело в её словах:

Старый муж, грозный муж, Ненавижу тебя,

Режь меня, жги меня: Презираю тебя;

Я тверда, не боюсь Я другого люблю,

Ни ножа, ни огня. Умираю любя.

Вся пылкая любовь Земфиры и жажда к безграничной свободе выразилась в этих словах. Она потому так энергично и вызывающе ведёт себя по отношению к Алеко, что отстаивает самое дорогое и заветное, что у нее есть: свободу чувства.

Ведь у простой дикой цыганки ничего больше и нет, в чем бы она могла проявить свою личность, кроме свободного и искреннего чувства. Отнять у нее это значило бы лишить её духовного облика; она это инстинктивно понимает, а потому и говорит: «Умираю любя».

Старик-цыган, отец Земфиры, прямо противоположен Алеко по своему характеру; зто спокойный человек, просто и благодушно относящийся к жизни. Его устами поэт осуждает эгоизм и жестокость Алеко:

Старик — представитель людей простых и близких к природе. Он добр и кроток, незлобив и великодушен. Он отрекается от злобного гордеца Алеко, но в сердце его нет злобы даже против убийцы дочери.

Он говорит ему: «Прости! да будет мир с тобою». Пушкин явно более сочувствует старику-цыгану, чем Алеко. В этом сказалась русская природа поэта, выразились его стремления к народным началам. Но народные начала он ещё не совсем ясно понимает.

Он заставил, например, старика оправдать измену Земфиры, рассуждая, что любовь является и исчезает по прихоти сердца и её нельзя остановить, как нельзя луне указать место на небе, при казать ей озарять то, а не другое облако.

По народному понятию, напротив, любовь должна быть вечною. Но, сознательно заставляя старика высказывать несхожие с его характером идеи, поэт бессознательно рисует его верно: старик до смерти своей не разлюбил и не позабыл изменившую ему жену.

Старый цыган — полная противоположность Алеко. Это человек не только любящий свою свободу, но умеющий ценить и уважать свободу других. Его жена Мариула когда-то ушла с цыганом из соседнего табора, покинув мужа и оставив маленькую дочь. Старик не погнался за ней, чтобы отомстить, так как он считал, что никто не «в силах удержать любовь».

Не мстит он и Алеко за то, что тот отнял у него последнюю радость в жизни — дочь. Образ старого цыгана явно романтичен. Но такая трактовка его нужна быпа Пушкину для того, чтобы ярче оттенить эгоизм Алеко. Земфира тоже противоположна Алеко в том отношении, что она не раздумывает над своей жизнью, она покорна чувствам.

В противовес Алеко в поэме даются образы цыган: вольная, следующая велениям своих непосредственных чувств Земфира, её простой и бесхитростный отец. Нравственные понятия цыган, романтически представленные Пушкиным, целиком выражены в приговоре, который вынес старый цыган убийце его дочери:

«Оставь нас, гордый человек! Мы не терзаем, не казним,

Мы дики, нет у нас законов. Не нужно крови нам и стонов;

Но жить с убийцей не хотим».

Провозглашение человечности, добра — вот внутренний смысл последней романтической поэмы Пушкина. Однако поэт не склонен признать своим идеалом жизнь цыган: полного воплощения человеческих чаяний он не видит и в ней. Пушкин понимает, что «нагота», бедность, примитивные воззрения не составляют человеческого счастья, хотя и выгодно отличаются от «блистательного позора» светской жизни.

Самая «правда» следования своим чувствам и желаниям у цыган не поднимается на высоту гуманистического сознания. Да, у них не терзают и не казнят, но все же во имя своего счастья разбивают счастье других. Страдает Алеко, которому изменила Земфира, и старается в кровавой мести заглушить своё страдание.

Старый цыган, оставленный Мариулой, знает: «что было, то не будет вновь», «чредою всем лается радость», — и успокаивается, и будто примиряется. Но и его сердце холодно и грустно, но одиночество и его томит и жжет. Как живо перелает эти чувства рассказ старого цыгана:

Я молод был; моя душа

В то время радостно кипела;

И ни одна в кудрях моих

Еще сединка не белела, —

Между красавиц молодых

Одна была… и долго ею,

Как солнцем, любовался я,

И наконец назвал моею…

Ах, быстро молодость моя

Звездой падучею мелькнула!

Но ты, пора любви, минула

Еще быстрее: только год

Меня любила Мариула.

Однажды близ Кагульских вод

Мы чуждый табор повстречали;

Цыганы те, свои шатры

Разбив близ наших у горы,

Две ночи вместе ночевали.

Они ушли на третью ночь, —

И, брося маленькую дочь,

Ушла за ними Мариула.

Я мирно спал; заря блеснула;

Проснулся я, подруги нет!

Ищу, зову — пропал и след.

Тоскуя, плакала Земфира,

И я заплакал — с этих пор

Постыли мне все девы мира;

Меж ими никогда мой взор

Не выбирал себе подруги,

И одинокие досуги

Уже ни с кем я не делил.

Поэтому мрачным финальным аккордом заканчивается поэма. Поэтому не находит счастья Пушкин и у «бедных сынов природы».

Реалистически показывая отношения людей, сложившиеся в «неволе душных городов» того времени, рисуя «роковые страсти», проникающие и в «кочевые сени», Пушкин в светлом романтическом устремлении мечтает о счастливой, свободной, гуманной человеческой жизни.

Ему грезится такой мир, в котором счастье каждого человека не будет находиться в противоречии со счастьем других людей, — такой мир, в котором свобода будет иметь своим основанием высокую, содержательную, творческую жизнь.

Полную противоположность характеру Алеко представляет цыган. Его речи, все миросозерцание — просты и спокойны. Говорил ли он об измене своей Мариулы, или рассказывал предание об Овидии, или изгонял убийцу дочери, тон речей старого цыгана — одинаково объективный, чуждый порывистости И страсти. Не то чтобы он относился к людям безразлично. С теплым чувством рассказывает он о «святом старце» Овидии, сосланном римским императором на берег Дуная, любви и внимании к нему местных жителей, его чудных рассказах, его тоске по родной земле.

Он не может забыть своей любви к Мариуле. Но с годами, с опытом жизни у старика сложилось спокойное философское отношение к людям и жизни. Его ничем нельзя возмутить. Алеко жалуется на то, что Земфира не любит, старик говорит, что это в порядке вещей: женское сердце любит шутя. Алеко изменила Мариула — старик рассуждает:

Кто в силах удержать любовь?

Уредою всем дается радость;

Чю бьию, то не будет вновь.

С точки зрения художественной правды образ этого философствующего цыгана вызывает возражения. Встречаются ли такие люди? Несомненно, это образ идеализированный; но характеры поэмы — это всегда исключительные характеры, так что некоторая изысканность поэтической характеристики цыгана уместна.

Какими чертами наделил поэт старика-цыгана и какова идейно-композиционная роль его образа?

В. Белинский так говорит о старике-цыгане: «Это одно из таких лиц, созданием которых может гордиться всякая литература. Есть в этом цыгане что-то патриархальное. у него нет мыслей: он мыслит чувствами, — и как истинны, глубоки, человечны его чувства! Язык его исполнен поэзии».

Старый цыган наделен простым и спокойно-мудрым отношением к жизни; он добр, гостеприимен и терпим. В речах его слышится опыт прожитых долгих лет. Его роль в поэме, как указывает Белинский, — та роль, какую в древнегреческой трагедии играл хор, объяснявший действия персонажей трагедии, изрекавший приговор над ними. Понятно, что такую роль поэт отводит лицу, по своим нравственным качествам стоящему над другими действующими лицами поэмы.

В речах старика мы слышим голос народного преданья, недаром он и произносит это слово, начиная рассказ об Овидии. Слушая пенье Земфиры, старик замечает: «Так, помню, помню: песня эта / Во время наше сложена», то есть говорит о песне Земфиры как о народной песне.

Самый рассказ его о Мариуле, «повесть о самом себе», похож на грустную народную песню о любви, измене, разлуке.

Между красавиц молодых Ах, быстро молодость моя

Одна была … и долго ею, Звездой падучею мелькнула!

Как солнцем, любовался я Но ты, пора любви, минула

И наконец назвал моею. Ещё быстрее: только год

Меня любила Мариула.

Читая эти прекрасные стихи, мы чувствуем в них жизнь и движение образов, сравнений, эпитетов, свойственных народной поэзии. Белинский совершенно верно заметил, что старый цыган противопоставлен трагическому герою поэмы, стоит выше Алеко.

Однако, по словам Белинского, «несмотря на всю возвышенность чувствований старого цыгана, он не выясняет идеал человека: этот идеал может реализоваться только в существе сознательно разумном, а не в непосредственно разумном, не вышедшем из-под опеки у природы и обычая». Глубоко верное замечание, предостерегающее от того, чтобы назвать старого цыгана идеальным героем поэмы.

В изображении старика-цыгана и Земфиры, как и цыганского табора в целом, исполненном уважения и любви автора к своим героям, проявляется важная сторона его творчества. Оно лишено каких бы то ни было следов национальной исключительности, будучи в то же время совершенно русским по духу.

Люди разных рас и наций, и больших и малых, пользуются в произведениях поэта полным равноправием, несмотря на то, что в те времена для многих лиц даже из среды образованного общества характерным было пренебрежительное отношение к людям малых, «диких» народов.

Контрастно образу Алеко дан в поэме образ старого цыгана — воплощение народной мудрости, той народной психологии и морали, которые развиваются у простых людей, живущих на лоне природы, вне влияния городской цивилизации. Старик-цыган не только любит свою свободу, но уважает и свободу других.

Он не мстил ни покинувшей его Мариуле, ни её возлюбленному; не мстит он и Алеко за убитую дочь. Старик — натура цельная, его чувства глубоки. Покинутый Мариулой, он уже никого больше не полюбил. Он радушен и гостеприимен, добр душою. Все его чувства естественны и не искажены.

В образе Земфиры поставлена вторая тема поэмы, правда, тесно связанная с первой: защита права женщины на свободу чувства, на личное счастье, права самостоятельно решать вопрос о своей жизни. Земфира — тоже цельная натура, живущая по законам чувства. Полюбив молодого цыгана, она смело заявляет Алеко:

Нет, полно, не боюсь тебя! —

Твои угрозы презираю,

Твое убийство проклинаю.

ОВИДИЙ

В поэме Александра Сергеевича Пушкина «Цыганы» старый цыган рассказывает одно старинное предание о поэте-изгнаннике.

Поэт, которому Пушкин посвятил эти строки, был Публий Овйдий Назон.

Это было почти две тысячи лет тому назад. Однажды вечером в начале декабря 8 г. н. э. к одному из самых богатых домов Рима подъехала небольшая повозка.

В первой комнате дома, перед которым остановилась повозка, царило чрезвычайное оживление. Совсем недавно этот атрийх, богато украшенный колоннами, скульптурами и мозаикой, посещали придворные императора, прославленные ораторы, художники и поэты. Сегодня в нём не было знатных римлян. Только рабы и вольноотпущенники сновали взад и вперёд с различными свёртками, пакетами, ярко раскрашенными сосудами.

Повозка богатого римлянина.

Против входа в атрий за тяжёлыми занавесями был виден кабинет хозяина дома. Человек высокого роста, в лёгкой белоснежной тунике без пояса, вдоль которой была нашита узкая пурпурная полоса[XXXIV] [XXXV], беспокойно ходил по комнате. Это был знаменитый поэт Овидий. На вид ему было немного более пятидесяти лет. Волосы его уже начали серебриться. На лбу обозначились глубокие морщины. Лихорадочный блеск в глазах выдавал его сильное волнение.

Ещё недавно Овидий был одним из самых счастливых жителей Рима. Слава его как поэта возрастала с каждым годом.

И вдруг, как гром среди ясного неба, пришёл приказ императора: немедленно выслать поэта из Рима в Скифию, в далёкий город Томы без права возвращения в Рим.

Дом Овидия сразу опустел. Все знакомые от него отступились, перестали с ним видеться. Только два самых преданных друга вечером осторожно пробрались в дом Овидия, попрощались с ним навсегда и поспешно ушли, опасаясь, что Октавиан узнает об их посещении.

Овидий думал сейчас о том, что он не сможет повидать перед отъездом любимую дочь и своих маленьких внуков: они жили в то время в далёкой Ливии. Он представил себе, как тягостна будет разлука с женой. Даже в эту мрачную минуту раздумья мысли Овидия, как всегда, непроизвольно стали выстраиваться в звучные строчки стихов, обращённых к жене:

Ты грустна? Больно мне, что тебе причиняю я горе!

Плачь над моею судьбой! Слеза облегчает страданье!

Горе мне, если теперь ты стыдишься моей быть женою,

Если супругою ссыльного стыдно тебе уже быть!

Овидий подошёл к письменному столу, где грудами лежали рукописи его стихов — папирусные свитки, пергаменты из самой тонкой кожи, маленькие деревянные дощечки, натёртые воском. Он взял в руки несколько толстых папирусных свитков. Это была поэма «Метаморфозы», что в переводе значит «Превращения». Сколько упорного труда было вложено в двенадцать тысяч строк его любимой поэмы! Он знал, что «Метамор4юзы» останутся лучшей книгой из всех, сочинённых им ранее, и из тех, которые он ещё сочинит. Недаром в заключении поэмы Овидий писал:

«Я закончил свой труд, который не смогут уничтожить ни гнев Юпитера, ни огонь, ни железо, ни всё пожирающее время. Я вознесусь выше звёзд, стихи мои будет народ читать всюду, где распространяется римская власть над покорёнными землями. »

Овидий быстро стал разворачивать свитки любимой поэмы.

После первого превращения из хаоса, из беспорядка возник цветущий мир. Невспаханная земля сама приносила плоды и колосья. Реки текли молоком, а с зелёного дуба сочился жёлтый мёд. Вечно царила весна. Люди жили счастливо и спокойно, не зная войны. Это был «золотой век» человечества.

Затем мир попал под власть Юпитера — царя всех богов. Юпитер разделил год на четыре части: весну, лето, осень и зиму. Люди стали прятаться от холода в пещерах, стали строить дома и добывать себе хлеб тяжёлым трудом. Этот «серебряный век» был гораздо хуже золотого. Но ещё более жестоким оказался «медный век», когда начались беспрерывные войны.

Дальше Овидий рассказывает много мифов, легенд и сказаний. Герои «Метаморфоз» были больше похожи на живых людей, чем на сказочных богов. В поэме можно было найти то грустные, то весёлые, то страшные, то смешные картины из жизни современного Рима. Овидий всё это описывает легко и увлекательно, пестро и разнообразно.

Вот великан Атлант превращается в гору. Борода его и волосы — это леса, плечи и руки — горные хребты, а кости его — камни.

Сказочный поэт Орфёй спустился в подземное царство. Он не мог жить на земле без любимой жены Евридйки, которая умерла от укуса змеи. Орфей так хорошо пел в царстве мёртвых, что ему разрешили вернуть Евридику к жизни, но при одном условии. Он должен был не глядеть на неё, пока они не выйдут из подземного царства на землю.

Красивый юноша Нарцйсс слишком долго смотрел на своё отражение в воде, не мог оторваться от берега и совсем прирос к земле, превратившись в цветок. А прекрасная нимфа Эхо, которая полюбила Нарцисса, так горевала, так чахла и сохла, что исчезла совсем— от неё остался один только голос.

Овидий долго перечитывает свои «Метаморфозы», останавливается, задумывается и снова читает. Почти не заглядывая в свиток, он читает наизусть самую любимую свою сказку о смелом желании человека научиться летать, о том, как искусный мастер Дедал сделал крылья из перьев себе и сыну Икару. Научив его править крыльями, он велел Икару лететь рядом с ним:

Будь мне послушен, Икар: коль ниже свой путь ты направишь, Крылья вода отягчит; коль выше,— огонь обожжёт их.

Но Икар отца не послушался. Он возгордился, что умеет летать, и помчался всё выше—к палящему солнцу. От лучей солнца растопился воск, скреплявший перья. Лишённый крыльев, юноша упал в море и утонул. С тех пор это море стали называть Икарийским морем.

Перечитывая знакомые строки, Овидий на время забыл о своём неожиданном горе. Но вот глаза его остановились на имени Августа. Император отнял теперь у него всё — родину и семью, славу и поэзию.

Овидий знал, что Октавиан никогда его не любил, хотя и бывал с ним любезен. Человек жестокий, но умный и хитрый, император, конечно, знал, что втайне Овидий недоволен его правлением. В одном из ранних стихотворений Овидий прозрачно намекал, что император безвинно осудил и довёл до самоубийства талантливого поэта Галла. Но Овидий никогда не решался открыто выступать против

Октавиана. Напротив, в последних произведениях он всячески стремился угодить императору. Теперь Овидий с досадой вспоминал, сколько неискренних слов написал он в «Метаморфозах», стараясь польстить Октавиану.

Овидий быстрыми шагами подошёл к угасающему очагу, раздул в нём огонь. Затем судорожно стал бросать туда свитки один за другим.

Овидий не мог долее оставаться один. Он вошёл в атрий и сказал слугам, что выезжает немедленно. Рабы и вольноотпущенники засуетились ещё быстрее. Кто-то первый заплакал. Женщины, мужчины и дети заголосили, как во время похорон. Старухи, распустив волосы в знак печали, причитали перед изваяниями домашних богов и били себя руками в грудь. Не было в доме угла, который не оглашался бы стоном и плачем.

Овидий старался ускорить неизбежный отъезд. Он не успел позаботиться о выборе спутников, о деньгах и продуктах, о тёплой одежде в дорогу. Быстро повязал он свою тунику поясом. Перекинул через левое плечо траурную тогу из тёмной материи. Скинув домашние сандалии, обул ноги в высокие кожаные башмаки. Один из сопровождавших, его рабов сам догадался захватить ещё один тёплый дорожный плащ с капюшоном на случай дождя, и войлочную шляпу с широкими полями.

Овидий обратился с прощальными словами ко всем домочадцам, но тоже не смог удержаться от слёз.

Жена крепко обнимала его, как бы стараясь не выпустить из дома. Сдержав рыдания, она проговорила: Разве возможно, что мы расстанемся? Мы с тобой должны быть вместе! Эти храмы,— сказал Овидий, указывая через окно на Капитолий,— и боги, живущие в этих храмах, и ты, дорогая жена,— прощайте навсегда. Не суждено мне увидеть вас снова! Но передайте Октавиану, что он несправедливо подверг меня изгнанию: я не совершил никакого преступления.

Слушая мужа, Фабия заплакала ещё сильнее. Разреши мне поехать с тобой. Тебе приказывает ехать император, а мне — любовь. Жена изгнанника, я буду сама изгнанницей. Самая далёкая земля меня не страшит.

Уже три раза прощался Овидий, но всё не решался уехать. Наконец, собрав всё своё мужество, он, отстранил от себя жену и, пробежав через дстий и вестибюльг, быстро вскочил в повозку.

Фабия без чувств упала на пол.

Перед самым рассветом Овидий взошёл на корабль, готовый к отплытию. Гребцы уже сидели на скамейках, держа в руках длин- [XXXVI] ные вёсла. На высокой мачте были распущены алые паруса. Корма, на которой стоял жертвенник бога Нептуна — повелителя морских стихий, была разрисована красной краской. На высоком носу корабля был выточен из дерева белый лебедь.

Рулевой, стоя на корме, вглядывался в плывущие далеко над горизонтом тучи и неодобрительно покачивал головой. Декабрь — время самых сильных бурь у берегов Италии. Но Август мало заботился о жизни Овидия.

На второй день плавания разразилась страшная буря. Ветер сорвал паруса и сломал высокую мачту. Много матросов и гребцов утонуло. Разъярённое море бросало корабль, как малую щепку. Никто не надеялся уже на спасение, но буря прибила разбитый корабль назад, к берегам Италии. Как будто само море понимало, что Овидий должен остаться на родине.

Через несколько дней Овидий сел на другой корабль, носивший имя Минервы — богини мудрости, покровительницы искусства и ремесла. Поэт пересёк Ионийское море, достиг берегов Греции и остановился в Коринфе. Долго длилось опасное путешествие Овидия — вдоль берегов Малой Азии, через пролив Геллеспонт, затем через Пропонтиду — в Понт Эвксйнский, как называли греки Чёрное море.

Испытав много приключений и преодолев все опасности, Овидий прибыл, наконец, в город Томы. Этот город недавно был завоёван римлянами. Местные жители ненавидели завоевателей, враждебно относились к чужестранцам. Здесь поэту предстояло прожить долгие годы и умереть.

«Вокруг меня живут воинственные сарматы,— писал Овидий друзьям.— Летом нас защищают от них прозрачные воды Дуная. Но когда наступает зима и река покрывается льдом, сарматы производят набеги. На быстрых своих лошадях они увозят из римских поселений имущество, скот и захваченных пленных. Даже по улицам города нередко пролетают сарматские стрелы, пропитанные ядом».

Овидий в юности избегал военной службы. Теперь в старости ему приходилось защищать свою жизнь с мечом в руках. Он не раз вместе с римскими легионерами оборонял городские стены.

Овидий тосковал без семьи. В письмах он умолял императора вернуть его в Рим. В ссылке Овидий написал ещё две книги стихов — «Скорбные песни» и «Послания с Чёрного моря». В этих грустных стихах он описал суровую природу Скифии. Он изучил местный язык и ближе сошёлся с местными жителями. Он понял, что их жестокость была лишь ответом на жестокость римских властей. Овидий стал сочинять стихи на сарматском языке. Местные жители окружили его вниманием и заботой. Его освободили от всех повинностей и налогов. За песню в честь одного сарматского вождя его увенчали лавровым венком.

Однажды Овидий, глубоко задумавшись, сидел на берегу Дуная. Он вспомнил один из самых счастливых дней своей жизни.

Овидию было тогда всего 24 года. Его пригласили на обед к знаменитому полководцу Марку Агрйппе. Агриппа прославился во многих сражениях, особенно победой при Акции, которая сделала Августа властелином Рима. Агриппа недавно вернулся в столицу, усмирив восстание в Галлии.

Поэтому Агриппа не мог пригласить его к себе.

Овидий был поражён роскошью в доме Агриппы и пышностью обеда. Хозяин и гости полулежали на мягких сидениях вокруг большого стола. Рабы разливали вино и разносили на огромных подносах самые изысканные кушанья. Первая смена блюд состояла из различных сортов рыбы. На плоских блюдах—живые моллюски, варёные раки, омары и крабы, лягушки и устрицы — всё, что водится в солёной и пресной воде.

После первых тостов в честь хозяина с ложа поднялся один из сенаторов. Он говорил об изящных искусствах, о художниках Рима. Но более всего он старался прославить хозяина дома: Великий Агриппа не только одержал военные победы, он украсил столицу мира самыми красивыми дворцами, колоннадами и садами. Он дал жителям Рима новый водопровод.

Тогда слово взял Гай Меценат. Близкий друг Августа, он приблизил ко двору императора лучших поэтов. Щедро осыпая их подарками, Меценат заставлял писателей прославлять Октавиана. О делах Августа не скажешь простыми словами. Мы сегодня отмечаем два праздника—сказал Меценат.— Великий полководец Агриппа с победой вернулся из Галлии. Великий поэт Вергилий завтра отправляется в Азию, к берегам легендарной Трои. Там он закончит новую поэму, посвящённую Октавиану. Попросим его на прощанье прочитать нам свои стихи.

Все взоры обратились к поэту. Публий Вергилий Марон возлежал по правую руку от Мецената. Он прославился двумя большими поэмами и считался первым поэтом Рима. Одна из поэм называлась «Буколики». В ней Вергилий воспел природу Италии, описал мирную жизнь пастухов и пастушек. Во второй поэме — «Гебр- гики» — описаны хлебопашество, виноградарство, скотоводство и пчеловодство. Поэма была посвящена Октавиану, как покровителю римского земледелия.

Вергилия называли римским Гомером. По улицам за ним ходили толпы народа. Когда он входил в театр, публика вставала, приветствуя его, как императора.

Но вот уже десять лет Вергилий никому не показывал своих новых стихов. Он работал над третьей поэмой — «Энеидой». В ней поэт рассказывал о приключениях троянского героя Энея.

После разрушения Трои Эней долго скитался по морям и суше. Наконец, Эней прибыл в Италию. Там он поселился на берегу Тибра и стал родоначальником рода Юлиев. К этому роду принадлежали не только легендарные основатели Рима Ромул и Рем, но и Юлий Цезарь и Октавиан Август. В поэме говорилось, что Эней был сыном богини Венеры и внуком самого Юпитера. Так Вергилий не только прославлял Октавиана, но и доказывал божественность его власти. Жители Рима знали, что Вергилий любит и воспевает природу Италии, мужество римлян, свою дорогую отчизну и прощали поэту неумеренную лесть императору.

Поэт поднялся со своего ложа. Ему было пятьдесят лет, но он сутулился и выглядел значительно старше. Вергилий начал читать очень тихо. Но затем увлёкся, и голос его юношески зазвенел.

Вергилий прочёл о том, как Эней спускается в подземное царство, чтобы встретиться там со своим отцом Анхизом:

Шли в одинокой ночи они через мрачные тени.

Там встречает Эней многих троянских героев, убитых во время осады Трои. Анхиз показывает сыну и души будущих героев, потомков Энея, в том числе Августа, всячески восхваляя порядки, которые Октавиан введёт в Италии.

После Вергилия читали свои стихи и другие поэты. Но все гости притихли, когда со своего ложа поднялся Квинт Гораций Флакк. В молодости он храбро сражался в войске Брута против Октавиана. Теперь он давно отказался от своих юношеских увлечений. Он перестал надеяться, что в Риме возродится республика. Гораций решил не заниматься политикой. В своём небольшом имении в предместье Рима Гораций писал оды, послания и сатиры. Гораций никогда не сочинял больших произведений. Но в маленькие лирические стихи он умел вложить глубокий серьёзный смысл. Его считали наставником римских граждан, он писал мудрые стихи о дружбе, о любви, о поэзии и искусстве. В одном из посланий Гораций писал: «Я готов отказаться от всех даров и богатств, если они лишат меня свободы».

В этот день Гораций прочёл своё стихотворение «Памятник», в котором говорилось о бессмертии его произведений:

И зданий царственных, превыше пирамид;

Его ни едкий дождь, ни Аквилон 1 полночный,

Ни ряд бесчисленных годов

Нет, я не весь умру, и жизни

Избегну похорон, и славный

Всё будет зеленеть, доколе

С безмолвной девою[XXXVII] [XXXVIII] верховный Гораций,

Когда Гораций окончил чтение, Агриппа сказал: В Риме два великих поэта. Их слава равна славе Гомера. Стихи их достойны великих деяний Августа.

Меценат улыбался. Сегодняшний день был для него праздником. Ведь он первый заметил и приблизил к Октавиану Вергилия и Горация.

Тогда поднялся со своего ложа Валерий Мессала, знаменитый оратор и друг Октавиана: Попросите прочитать свои стихи моего юного друга, — сказал он, указывая на Овидия. — Я думаю, что они понравятся Вергилию, Горацию и всем гостям.

Смущённый и растерянный вид Овидия сначала рассмешил Агриппу. Первый раз в жизни читал Овидий стихи в присутствии самых знаменитых поэтов Рима. Поборов смущение, поэт прочитал недавно написанное им послание.

Все гости были поражены изяществом и лёгкостью стихов. Ты прав, Мессала,— сказал Агриппа,— в Риме теперь три великих поэта: Вергилий, Гораций и Овидий.