8 малоизвестных фактов о Великой Отечественной Войне, 1941 — 1945 годы

В чем разница, между второй мировой и великой отечественной войной? Вторая Мировая началась в 1939 году, когда фашистская Германия проявила агрессию по отношению к европейским странам. Великая Отечественная же началась в 1941 году, когда немцы напали на Советский Союз. К тому времени, существенная часть территории европейских государств была ими уже оккупирована.

Интересные факты о ВОВ

1. День Победы не праздновали 17 лет в СССР. С 1948 до 1965 года праздник фактически не отмечался и являлся рабочим днём.

Отмену праздника некоторые историки связывают с тем, что советская власть изрядно побаивалась независимых и активных ветеранов. Официально же было приказано: о войне забыть, все силы бросить на восстановление разрушенного войной народного хозяйства.

2. В течение 10 лет после Дня Победы Советский Союз формально находился в состоянии войны с Германией. Вышло так, что приняв капитуляцию немецкого командования, Советский Союз решил не подписывать мир с Германией, и тем самым остался с ней в состоянии войны. И лишь 25 января 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О прекращении состояния войны между Советским Союзом и Германией», тем самым юридически оформив окончание боевых действий.

4. Самым крупным городком, уничтоженным захватчиками, стала Корюковка Черниговской области. За два дня из 1300 домов были сожжены 1290, убиты и сожжено около 7 тысяч жителей городка.

334 населенных пункта в Украине были сожжены немецкими нацистами вместе со всеми жителями.

5. Горячительное полагалось не всем.

20 июля 1941 года главный «снабженец» СССР Анастас Микоян предложил в своем постановлении «установить, начиная с 1 сентября 1941 года, выдачу 40-градусной водки в количестве 100 грамм в день на человека красноармейцам и начальствующему составу действующей армии». Но Сталин после слов «составу» дописал «войск первой линии». Мол, хочешь выпить – иди воюй, а не отсиживайся в тылу.

6. Около 400 тысяч наград и медалей не были выданы советским ветеранам.

К окончанию Великой Отечественной войны не было вручено около трех миллионов наград. Кроме высокой ротации личного состава (кого-то перевели, кого-то – в лазарет, а многие погибали), причиной такой задержки стала банальная нехватка самих орденов и медалей. Не успевали выпускать.

7. Более 400 человек совершили подвиг, аналогичный подвигу Александра Матросова.

Первым, кто пошел на амбразуру, стал младший политрук танковой роты Александр Панкратов. 24 августа 1941 года в боях за оборону Новгорода Панкратов закрыл собой вражеский пулемет, что позволило красноармейцам без потерь занять плацдарм. В целом же, до «распиаренного» Александра Матросова, аналогичный подвиг совершили 58 человек.

8. По данным историков, во время войны на службу к немцам перешло около 400 тысяч полицаев. Правда, данная цифра достаточно условна, поскольку проверить ее не представляется возможным. Во-первых, части регулярной армии СССР в плен полицаев старались не брать. Их уничтожали сразу. Кроме того, начиная с 1942 года, многие начали переходить к партизанам. Уже к 1944 году подобные переходы стали массовыми, и только полицейские, у которых были руки в крови по самые локти, оставались верными немцам.

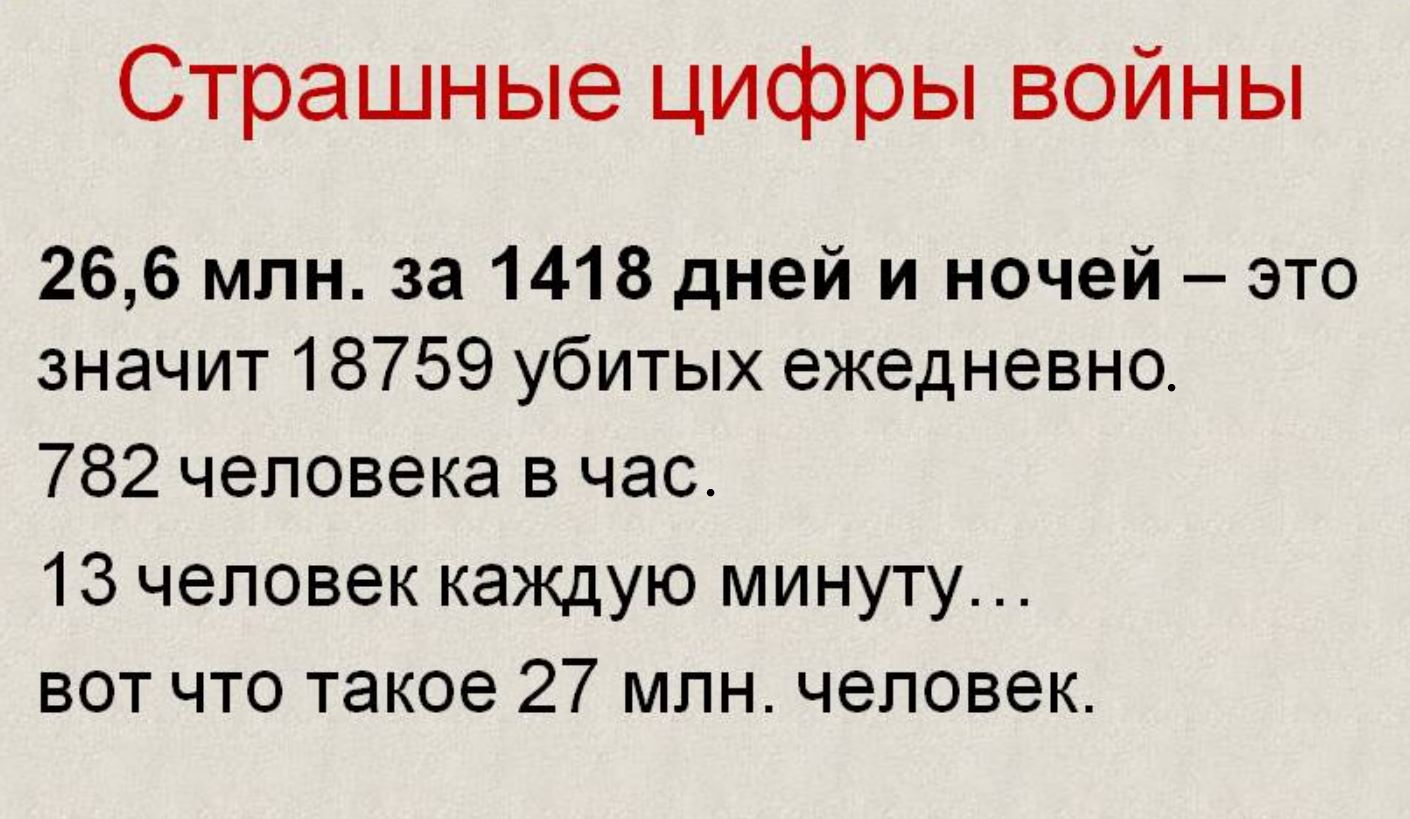

Потери в Великой Отечественной Войне, читай тут!

Истории о жизни и смерти: ветераны ВОВ рассказали о боях на фронте

Нам трудно себе представить, что чувствуют они — люди давно пережившие и своих друзей, и свою эпоху. Мы живем в другом времени, где культ молодости и красоты, комфорта и скорости. Оставшиеся фронтовики совершенно не вписываются в это время. Да и мы сами часто не понимаем этих людей. Что позволило им не просто пройти через страшную мировую войну, но и прожить такую долгую жизнь, пройти такую гигантскую территорию времени?

Их осталось немного. Даже тем, кто в 1944-м был призван в 18 лет на фронт, сейчас по 95 лет. И тем ценнее их воспоминания. И наша задача — поговорить с каждым. Ведь их свидетельства важнее любых учебников.

Николай Николаевич Борисов приехал на парад из Воронежа. Накануне праздника он по традиции приходит в Музей Победы, где в Зале Славы выбиты имена его друзей — Героев Советского Союза, — чтобы возложить цветы.

— В такой прекрасной форме находитесь. Расскажите секрет?

— Секретов никаких нет. У меня все в пределах нормы по жизни идет.

— В жизни я не курил, водку на войне не пил, после войны научился немного, в пределах нормы. Здоровый образ жизни. Спортом занимался.

В 1943 году Борисов поступает в училище, на ускоренные курсы. Спустя пять месяцев — выпуск, и он уже командир танкового взвода. Года не прошло — командир роты. В подчинении 20-летнего парня — 10 машин, 56 человек, из них 17 — офицеры. На фронте такая стремительная карьера — обычное дело, ведь командиров выбивали в первую очередь.

«Командир батальона говорит: ротный ранен, выбыл. Приступай к обязанностям ротного», — вспоминает Борисов.

Когда разговариваешь с ветеранами, невольно задаешься вопросом: это было какое-то особое поколение? Или обычное? Мы другие? Или сможем стать такими, если придется?

«Я спрашиваю моего товарища: а что-то под ногами? Он говорит: это неубранные трупы. На холоде, в мороз. Как укрывались бойцы — дошло до того, что из убитых бойцов они сооружали прикрытия, за которыми прятались», — рассказывает Михаил Булошников.

Михаил Яковлевич Булошников — участник битвы на Невском пятачке. Так назывался плацдарм на берегу Невы, который 400 дней удерживали советские войска. Изнурительные бои на крохотном клочке земли. Отсюда не раз пытались начать наступление и прорвать блокаду Ленинграда, где от болезней, голода и холода умирали люди. Невский пятачок стал одним из символов мужества и героизма. Потери были огромными — от 110 до 200 тысяч человек.

Михаил Яковлевич служил в инженерных войсках. Каждую ночь под огнем артиллерии он переправлял через Неву на плацдарм бойцов, продовольствие и боеприпасы.

Сейчас это трудно представить — каково это, быть готовым к смерти в любую минуту?

«Думаю, ну если подойдут ко мне, а я уже лежачий, я думаю — не дамся. У меня в подсумке была граната Ф-1, такая чугунная рубчатая, положил под бок, дождался темноты», — вспоминает Евгений Рогов.

Евгений Федорович Рогов — участник Сталинградской битвы. Она длилась ровно 200 дней и ночей. Самое крупное и кровопролитное сражение. Потери с обеих сторон — более 2 миллионов человек. После поражения под Сталинградом немцы только отступают. Позже эту победу назовут “коренным переломом”.

Во время одной из атак пуля раздробила Евгению Федоровичу плечо. Пока немцы добивали раненых, он лежал на гранате, истекал кровью и ждал. Его не заметили, и ночью Рогов вернулся к своим.

«Они говорят мне: какой пропуск? Я говорю: я ж вот раненый иду с первой цепи! Ну тогда хоть заматерись! Пришлось это сделать, они говорят: а, немец так не сумеет», — говорит Рогов.

Чем объяснить не единичный, а массовый героизм в годы войны? Ведь чтобы подняться из окопа в атаку под пулеметный огонь, нужно преодолеть самый сильный инстинкт — инстинкт самосохранения. И сотни тысяч самых обычных людей как-то научились это делать.

«Молодые силы имели свойство как-то восстанавливаться. Вот достаточно было 15–20 минут как-то вдруг заснуть, и ты уже накопил какую-то энергию, которая поднимает тебя», — поведал Геннадий Анциферов.

Геннадий Васильевич Анциферов — участник битвы за Днепр — так историки называют множество оборонительных и наступательных операций по освобождению Левобережной Украины с августа по декабрь 43-го года. Ценой огромных потерь советским войскам удалось форсировать Днепр, захватить и удержать плацдармы на хорошо укрепленном берегу и развить дальнейшее наступление.

Геннадий Анциферов был комсоргом взвода. Ему по должности полагалось своим примером увлекать бойцов в атаку.

«Мое преимущество было в бою — я должен был первым подняться. И когда я комсомольскую работу проводил, говорю: я буду первый подниматься. Ты посмотри — если я поднялся, и ты поднимись. Если я не поднимусь — как хочешь«, — добавил собеседник.

Пили кошачью кровь в страхе умереть от голода: истории ветеранов об ужасах войны

Онлайн mедиа #1 продолжает спецпроект «Что в вашей семье рассказывали о войне». Сегодня мы публикуем истории с фронта и тыла, которыми делились родные руководителя издания Алёны Сорокиной. Её двое прадедушек, родная бабушка и двоюродный дедушка участвовали в боевых действиях и работали на благо фронта. Живыми вернулись не все… Кому удалось дождаться Победы, рассказывали душетрепещущие истории, которые навсегда засели в сердцах потомков.

Конь спас прадедушку от снаряда

Прадедушку по отцовской линии Павла Степановича Сорокина родные называют настоящим героем. К сожалению, мне не удалось услышать военные истории из его уст. Он умер задолго до моего рождения. Впрочем, даже мой отец не застал его. О подвигах предка знаем из рассказов дедушки — сына героя войны.

На фронт Павла Степановича призвали в 1941 году. Он служил в кавалерии Будённого — конной армии, созданной ещё в годы Гражданской войны. При ВОВ её расформировали по частям Красной армии. Считалось, что «конь против танка не пойдёт». Поэтому фронт переходил от лошадей к технике.

Сорокины Анна и Павел с внучкой Марией.

После этого прадедушка проходил лечение в госпитале, поскольку его контузило в боях, и вернулся на Родину — в Восточно-Казахстанскую область. Там его перенаправили в тыл механизатором. Отец мне рассказывал, что прадедушка был орденоносцем. Когда Павла Степановича хоронили в 1954 году, на подушечках к могиле несли множество медалей и наград за участие в войне.

Люди умирали от голода прямо на улице

Судьба моей родной бабушки оказалась нелёгкой. В детстве она была труженицей тыла. При рассказе событий 1941–1945 годов всегда плакала и говорила нам с братом и сестрой: «Внучата мои, не дай бог вам испытать ужасов войны. Пусть ваше детство будет сладким и счастливым».

В семье бабы Розы было шестеро детей. Она младшая. С первого дня Великой Отечественной войны её отца Константина призвали на фронт. Бабушка рассказывала, что это было настоящим ударом для семьи. В конце 1941 года фашисты поймали первую группу советских солдат и повели на расстрел. Прадедушку ранили, он несколько часов пролежал в снегу и умер. Семье прислали извещение о том, что солдат трагически погиб. К сожалению, фотографий его не сохранилось.

Война набирала обороты… Прабабушка осталась с шестью маленькими детьми. Зарплаты не хватало, чтобы прокормить всех. Один знакомый посоветовал ей обратиться в детдом, но не чтобы избавиться от малышей, а попросить помощи. Мою бабушку и её одну сестру забрали в детдом города Белорецка на Южном Урале. А уже оттуда направили в тыл. Тогда бабе Розе было 10 лет. Она рассказывала, что к детям там относились как к каторжникам. Из верховья реки Белой сплавляли брёвна, а тыловики должны были их доставать прямо из воды и нести на пилораму. Представляете, как это было сложно 10-летним детям?

Уже оттуда древесину направляли на стройку или изготавливали из неё бумагу. А детям-труженикам говорили: «Это всё для фронта, всё для Победы. Вы вносите огромный вклад в защиту Родины». Работать заставляли по нескольку часов в сутки и держали в голоде.

«Бежим с работы побыстрее в столовую, чтобы успеть схватить тарелку, где побольше супа. А в каждой из них по пять-шесть зёрен риса. Хлеб выдавали строго по 300 граммов. Некоторые буфетчицы давили на весы пальцем. Таким образом казалось, что дали больше. Вот так обманывали детей», — рассказывала бабушка.

В Белорецке, где она жила, боевых действий не было. Но в детстве я запомнила одну фразу от неё: «Не так страшна война, как голод». По её словам, когда по радио объявили об окончании войны, счастливые люди побежали к площадям городов крича: «Ура, Победа!». А дети мечтали лишь об одном — где поесть досыта. В мирное время голод ещё более усугубился в Советском Союзе. Бабушка говорила, как многие истощённые солдаты, возвращаясь с фронта, умирали на улице.

Сорокины Владимир и Роза.

В мирное время мать забрала двух дочерей из детдома. Позже баба Роза выучилась на швею. Работала на фабрике. Но ужасы военного времени помнила до конца своих дней. Как сейчас помню, когда я была маленькая, бабушка постоянно ела булку и говорила: «Хлеб — лучшие конфеты для ребёнка войны. В детстве мы мечтали о крошке».

Бабушка умерла больше 10 лет назад. Историю её военного детства потомки не забудут никогда!

Деда ранили пулей в голову

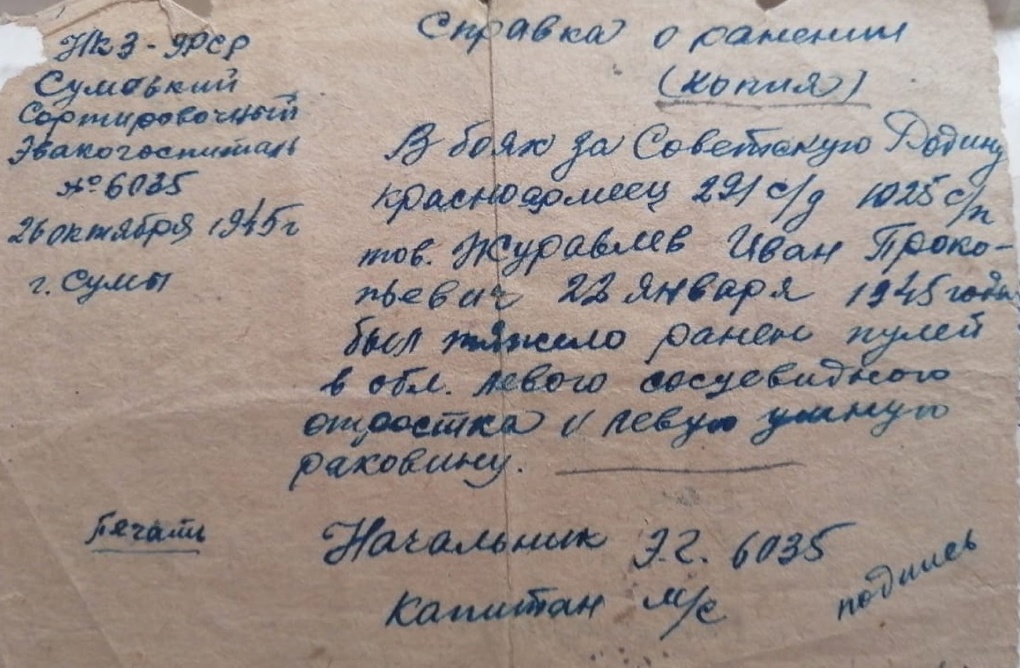

Ещё одна история связана с моим двоюродным дедом — Иваном Прокопьевичем Журавлёвым, сыном Полного кавалера Георгиевского креста. С детства он мечтал пойти по стопам отца. А когда ему исполнилось 17 лет, отправился на войну. На фронт пошёл добровольцем, хотя отец не отпускал его. Но Иван Прокопьевич считал своим главным долгом спасать Родину от врагов.

Он рассказывал родным, что в годы Великой Отечественной войны сражался в Эстонии за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Около двух лет защищал Советский Союз от главных врагов и постоянно представлял, что каждый его шаг может стать последним.

В одном из таких сражений Ивана Прокопьевича тяжело ранили пулей в голову. Военные врачи буквально вытащили с того света юного солдата, затем направили на лечение в госпиталь города Сумы в Украине. Там он провёл около полугода. В справке о ранении так и указали: «В боях за Советскую Родину красноармеец 291-й стрелковой дивизии Иван Прокопьевич Журавлёв тяжело ранен».

К счастью, реабилитация прошла успешно, и в 1945 году он вернулся домой в Восточно-Казахстанскую область. На Родине был глубокоуважаемым человеком. За героизм и подвиги в Великой Отечественной войне имеет множество медалей и орденов.

Последние несколько лет на Родине он оставался единственным выжившим ветераном. А 9 Мая для него всегда был великим и главным праздником. В этот день собирались родные и близкие, поздравляли фронтовика с Победой и благодарили за счастливую и мирную жизнь.

Власти области тоже почитали ветерана, лично приезжали поздравить его со знаменательной датой.

Иван Прокопьевич дожил до 75-летнего юбилея Победы и с гордостью отметил знаменательное событие! Мечтал, что встретит и следующую круглую дату среди детей, внуков и правнуков — 80-летие после окончания Великой Отечественной войны. Но, к несчастью, фронтовик умер 26 декабря 2020 года. Ему было 94 года.

А что в вашей семье рассказывали о войне? Пишите истории в комментариях к материалу!

Читайте ещё спецпроекты о войне на Om1.ru:

Воспоминания

Орлов Николай Григорьевич

Весь день 23-го, и всю ночь до утра мы принимали на себя удары 16-й танковой генерала Хубе. Они, видимо, почувствовав, что встретили серьезное сопротивление, более основательно подготовили атаку утром 24-го. Но за ночь рабочие с завода вытянули корпуса танков и башен, и установили их в виде неподвижных огневых точек. А 24-го днем к нам на помощь подоспели краснофлотцы. Они дважды. дважды под пение Интернационала в полный рост поднимались и шли за мной в атаку!

Гига Василий Антонович

Мне был придан артиллерийский полк, командира которого потом убило. И тут вдруг немец бросил против нас танки. Их оказалось, наверное, штук где-то десять, но, правда, небольших. Все они направлялись в сторону Сталинграда. Тогда мы огнем ПЗО (подвижно-заградительным огнём) стали их «обрабатывать». Атаку на нас танки начали приблизительно на расстоянии где-то двух километров. Несмотря на то, что через каждые 200 метров мы переносили на них огонь ПЗО, они продолжали всё время идти вперед. А нам же приказано было остановить их продвижение! Ведь за ними дальше шла уже пехота. Сами танки, как говориться, не могли ничего сделать. Для нас не они, а пехота главную опасность представляла. Поэтому нам было сказано: «Главное, чтобы у вас пехота ничего не захватила!» И вот, когда танки к нам совсем близко, две 105-миллиметровые пушки, которые у меня находились, подбил два немецких танка, они загорелись. Это проходило всего в 200 метрах от моего командного пункта. Тогда мы приняли решение вызвать огонь на себя.

«Из адов ад». А мы с тобой, брат, из пехоты.

«Война – ад. А пехота – из адов ад. Ведь на расстрел же идешь все время! Первым идешь!» Именно о таких книгах говорят: написано кровью. Такое не прочитаешь ни в одном романе, не увидишь в кино. Это – настоящая «окопная правда» Великой Отечественной. Настолько откровенно, так исповедально, пронзительно и достоверно о войне могут рассказать лишь ветераны…

История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в одном томе

Мичурин Василий Сергеевич

Только поднялся, все вскакивают, меня схватили и кричать: «Ура!» Я обалдел. Подходит комиссар: «Василий Сергеевич, я вас поздравляю с присвоением звания Героя Советского Союза». «Товарищ комиссар, это же танкистам, летчикам, но не пехоте!» – я, максимум, на медаль «За Отвагу» надеялся. А комиссар продолжает: «Можешь и меня поздравить, мне тоже присвоено звание Героя Советского Союза», – ему за то, что он взял на себя командование, когда комбат и разведка погибла.

Котельников Петр Павлович

Обстановка в крепости складывалась очень сложная. Мы не знали о том, что уже фронт отодвинулся далеко за пределы Бреста, и ежедневно посылали группы с тем, чтобы определить, где же находятся наши части. Но, как правило, эти группы назад не возвращались… Мы знали, что в Южном городке располагалась танковая дивизия, в Северном – артиллерийский полк, ждали помощи, но ее все не было.

Союзники и противники

Современники

Петров Алексей Лаврентьевич

Танки перекрыли для нас проход через шоссе к передовым позициям батальона. Не спастись никак, тогда я спросил Микова: «Пойдешь со мной к штабу батальона, где командир взвода должен быть?» Солдаты тут же заволновались, заявили, что они одни на позициях не останутся, пойдут с нами. Но я ответил, что кто же тогда останется у пулеметов, могут в любой момент отдать приказ на отступление или в атаку. В общем и целом, мы с Миковым проползли буквально между танками, и увидели, что на месте штаба только воронки от снарядов. Пришлось обратно по ходам сообщения буквально между гусениц пробираться. Стали дальше думать, что делать?

Осинцев Николай Николаевич

Вершинин Николай Петрович

Осипов Сергей Николаевич

Первым самостоятельным боевым заданием для меня стало наведение понтонного моста у Мариуполя в сентябре 1943 года. Здесь я руководил всей батальонной колонной. Думаете, что самое тяжелое в понтонном деле навести сам мост? Как бы ни так, самое главное: это скрытно подвести к месту будущей переправы транспортную колонну. Понимаете, колонна состоит из 200 автомашин, и еще катера едут на прицепе. Если авиация противника обнаружит нас: то все, катастрофа.

Жуматов Габбас Жуматович

Нас привели на Красную площадь, тогда снег шел, а у нас настроение хорошее было – стрельбу не слышишь, канонаду не слышишь. Куда мы попали? В рай попали! У нас такое ощущение было – когда не слышишь стрельбу, канонаду – такое ощущение, что в другой мир попал.

Принимал парад Буденный, а командовал Артемьев. Сперва пошли пехотные части, а потом мы – впереди наши 152-мм пушки-гаубицы на тракторной тяге, а за ними мы. Тогда я впервые увидел Сталина, Маленкова, Буденного. А ощущение было… Этот парад на нас так подействовал… Казалось – это уже Парад Победы!

Воронцов Николай Васильевич

Когда в июле 1943-го года начались сильнейшие бои под Белгородом, то мы стояли от него в 30 километрах. 5 августа в том числе и наша дивизия освободила этот город и с боями пошла на Харьков. Перед этим городом было расположено шесть оборонительных полос, немцы в репродукторы на передовой объявляли, что перемелют на них все наши войска. На одной полосе через порядки пехоты прорвались немецкие танки, я как раз в это время подвез на батареи боеприпасы. Комбриг приказал, нужно было срочно их везти.

Шаулин Владимир Алексеевич

Саакян Арташес Самвелович

Они крикнули какое-то имя, оттуда отозвались. Подошли, поговорили по-немецки. Меня повели в сарай. На полу спали наши солдаты. Подвели к углу, там по-немецки говорят – это наши советские немцы попали в плен, они как переводчики у немцев работали. Немцы подошли, по-немецки сказали: «Если выйдешь, тебя расстреляем». Потом, наши на русском языке передают, что: “если выйдешь, тебя расстреляют”.

Гладков Борис Алексеевич

Журенко Борис Карпович

Командир корпуса тогда сказал ему на это: «Вот там, где эти самоходки стоят, там, значит, рокадная дорога проходит центральная. Вот по ней надо отвести полк.» И вот здесь была допущена, можно сказать, ошибка серьезная. Дело в том, что когда начали самоходки выходить с этого района, немец несколько танков поставил и начал расстреливать наши самоходные установки. И пять самоходных установок сгорело. Поэтому вся эта трагедия — на совести командования корпуса. Здесь дело было передано этим чекистам, чтобы разобраться. Был назначен день военного суда, привлечение к ответственности командира полка и начальника штаба: он и я были ответственными за потерю пяти самоходных установок. Но мы сумели доказать, что мы все приняли меры для того, чтобы полк сохранить.

Разуваев Михаил Яковлевич

Перезимовали мы на плацдарме, недалеко от Харькова, а в 1942 году, Началось наступление на Харьков. В результате образовался выступ и немцы ударили по основанию этого выступа, и окружили наши войска. Авиация их зверствовала – немцы практически за каждым всадником охотились.

Наш полк улетел из этого кольца, но один самолет был неисправен и командование оставило техника самолета, оружейника, прибориста и меня, в помощь, там была большая работа. Мы восстанавливали эту машину, техника посадили в фюзеляж, они улетели, а мы должны добираться до своих пешком.

Шевелев Иосиф Шефтелевич

Логинов Анатолий Михайлович

Война для меня началась в 3.45 минут. Я тогда дежурил. В 3.45 на охрану границы заступал очередной наряд. Я поставил перед ним боевую задачу, и тут небо покрылось заревом, прошли самолеты, а потом начался артобстрел. Начальник заставы тогда отдыхал, политрук был в отпуске, ну да мы сами знали что делать, только пограничники у меня спрашивают: «Ну, что старшина, война или провокация?» Я говорю: «Война». Какая уж тут провокация, когда Беловский участок обстреливают, Сорокинский, Малиновский обстреливают. По всей границе стрельба.

Быстров Иван Исаевич

Быстро заправились, взлетели. Подходим к колонне на высоте 200 метров, облачность стала нас прижимать, выше подняться мы не могли. Показалась та самая колонна. Я шел слева от Овечкина, в строю клин. Только вошли в разворот над колонной для пикирования, как с земли полетели навстречу нам снаряды «эрликонов». Пока мы заправлялись, немцы подтянули зенитки, вероятно, решив здесь заночевать, и встретили нас таким огнем, что первым залпом, еще не дав мне перейти в пикирование, угодили мне снарядом в бензобак под кабиной. Самолет вспыхнул, как факел, продолжая левый разворот, уходя от колонны. В этот момент мозг работал быстро. Положение было хуже некуда – внизу колонна немцев, высота малая. Первое, что вспомнил – подвиг летчика капитана Гастелло, как он поступил в этом случае. Может, мне тоже последовать его примеру? Если выпрыгнуть над колонной, и парашют успеет раскрыться, то немедленно попадешь к немцам, которые разорвут в клочья за первую штурмовку, которую мы произвели час назад…

Хозеров Иван Моисеевич

А я, когда старшину убили, был сержантом еще. Его осколком мины в грудь убило. Вернее, он жив был еще. И комбат подошел к нему. Тогда кубики были, а не погоны в армии. И у него, у этого комбата, были кубики в петлицах. Старшина сказал: Пристрели меня!» День был теплый, кругом рожь такая стояла. Ну что нам было делать? Брать его с собой? Так он не дожил бы все равно. И комбат пристрелил его во ржи, а у самого слезы текут. Ну и его, поскольку самолеты же тут же летали, похоронили в ямке может полметра глубиной.

Бесчастнов Александр Матвеевич

22 апреля мы подошли к южной окраине Берлина, а там бетонированный канал метра три глубин – танки не возьмут, пехота не вылезет. Но нам повезло – там какой-то завод был, его наши разбомбили, и фермы попали на этот канал, вот по этим фермам пошла пехота, захватила плацдарм. Потом быстро навели мост. И батальон вышел на Викторе-Луиза платц, метрах в 150-200 от рейхстага. Это было перед 1 маем.

Книжник Андрей Иванович

Немцы предлагали нам сдаться, ибо вся крепость будет с землей смешана. Кижеватов – никакого плена, никто не уйдет. Но где-то на второй или третий день он сказал: «Женщины, выходите, потому что нам нужно воевать». Женщины взяли простыни и вышли к немцам. Где-то через полчаса приходит одна девочка, 12-13 лет. Говорит Кижеватову: «Немцы сказали, чтобы вы сейчас сдались в плен, если не сдадитесь – вся крепость будет смешана с землей». Потом ещё бои за боями…

Рачкевич Станислав Игнатьевич

А в академии еще была военная кафедра, там готовили летчиков-наблюдателей и штурманов. На эту кафедру принимали тех, кто прошел по здоровье и социальному происхождению и меня приняли на эту кафедру, там человек 80-100 училось. Мы изучали штурманское дело, рассчитывали расстояние до точки, высоту бомбометания, а летом те, кто не прошли на кафедру, на каникулы, а мы в Болбасово, там авиадивизия стояла, на летную практику, сначала на У-2, а потом на СБ, «Софья Борисовна».

Яровой Василий Михайлович

И десант выбрасывать приходилось. При этом, кстати, я стал свидетелем страшного случая. Нужно было выбросить десант за восемьдесят километров от Москвы, под Волоколамском что ли. Но какие это парашютисты? Обычные солдаты, на которых надели парашюты, а в первый раз, конечно, все боятся. В первый вылет мы загрузили человек 30-35, полетели, но все выпрыгнули, а двое испугались. И как только не пытались их вытолкнуть, а они ни в какую, уперлись и все. Ничего не смогли сделать с ними и привезли обратно. А на аэродроме ждет новая группа. Так ее выстроили, и этих двух пацанов перед ними расстреляли… Конечно, ужасно жалко их было, но что мы могли сделать.

Глазунов Аркадий Михайлович

Вышли мы около Могилева. Вот между Оршей и Могилевом. И дальше. А фронт? Уж Смоленск заняли немцы. Пошел я дальше. Где-то остановился этот фронт. Идти стало трудно. Часовые ходят. Карта моя кончилась. Я ее выкинул. Чтоб никакого подозрения не было. Там квадрат Минска и всё…. И вот мы подошли, где немцев остановили. Смоленск они заняли, а дальше линия фронта была. Переходить линию фронта надо как-то. В одну деревню зашли. Мы зайдем, в какой дом – «Дайте хлеба». Все какие-то злые. Ничего не дают. А мы шли через военный лагерь. Все убежали, все побросано.

Щербинин Павел Афанасьевич

Соколова Нонна Ивановна

Остапчук Григорий Данилович

Попов Александр Дмитриевич

Мы подошли к Кенигсбергу в январе 1945 года. Долго готовились к наступлению, долго не могли взять «языков». У немцев были очень хорошие позиции: стояло 8 поясов обороны с такими огромными ДОТами. Поэтому достать их очень было сложно. Лично я участвовал в поисках «языков» на флангах при наступлении дивизии. В моем распоряжении была рота разведки. Пока наши войска готовились и подтягивали артиллерию, мы, разведчики, разведывали передний край и, в частности, расположение ДОТов. Потом заносили все это на карты. Помню, с ротой мне дали задание: «Во что бы то ни стало добыть «языка»! Несколько суток, и днем, и ночью, мне пришлось вести наблюдение за огневой системой противника.

Буров Тимофей Семенович

Наша батарея успешно завершила переход и своевременно прибыла к месту назначения. Но ни одного танка мы там не увидели. В Бресте шли ожесточенные бои. Мы видели, как отдельные пехотные подразделения вместо того, чтобы организовать оборону или поддержать сражающихся в Бресте, в панике бежали. Таков был эффект внезапного и мощного удара гитлеровцев. Толпы наших бегущих пехотинцев 1941 года я не забуду никогда. Я прошел всю Великую Отечественную, но подобной картины больше (а было и в последующие годы временами тяжело) никогда не видел.

Ильченко Михаил Алексеевич

На следующий день рано утром на аэродром налетели около тридцати немецких самолётов и стали бомбить наши самолёты. В это время техники готовили самолёты к вылету, поэтому ни один из них не успел подняться в воздух. В результате этой бомбардировки мы потеряли сразу семнадцать самолётов: пятнадцать сгорели полностью и два были сильно повреждены. Оставшиеся сорок три самолёта вылетели на задание. Один из лётчиков высказал предположение не подавал ли какие-нибудь знаки мужчина, работавший на поле. Командир полка сел в свой самолёт, поднялся в воздух и облетел окрестности аэродрома. Сверху он увидел потрясающую картину: посреди картофельного поля прополота стрелка, указывающая направление на наш аэродром.

Титов Николай Степанович

Халилов Нури Куртсеидович

Я хотел идти в лес к партизанам, несколько раз брал у старосты лошадь, якобы для заготовки дров, ездил в лес, искал, но нигде ни одного партизана не встретил. Как позже я узнал, что в 1942 г. многих партизан вывезли на Большую землю, и в нашем зуйском лесу оставалось всего 206 человек. И потому я никого найти не смог, тогда-то отец и сказал мне обратиться к Сафронову. Он в деревне никаких должностей не занимал. Просто активистом таким был, один сын его был в Красной Армии, а вот другой, Иван, в гестапо служил. Пришел я к нему: «Дядя Митя, хочу я пойти в лес, вот только в деревне не верю никому». Он в ответ: «Подожди, я тебе скажу, когда партизаны к нам придут».

© ООО «Издательство Яуза» СМИ «Я помню» 2000–2021 Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 25.07.2008г. зa номером Эл № ФС77-32673.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. Сайт создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.