В красной зоне: истории 5 московских врачей, которые ежедневно борются за жизнь больных COVID-19

Свою работу в самом пекле — в больницах и на скорой, превратившихся в одну сплошную красную зону, — каждый из наших героев воспринимает как должное.

Перед вами — истории 5 московских врачей, которые ежедневно спасают жизни людей, заболевших ковидом. О выборе профессионального пути, своей ежедневной работе на передовой и о том, почему людям сейчас так важно носить маски, они рассказали Lisa.ru. Встречайте!

Ирина Белоглазова, заведующая 4-м терапевтическим отделением ГКБ № 52, врач-терапевт, врач-пульмонолог, к. м. н.

За работу во время пандемии удостоена национальной медицинской премии «Призвание».

Почему выбрала профессию врача

Мое детство — это запахи крахмального медицинского халата и бензина: мама работала фельдшером скорой помощи в Калужской области и почти всегда была на работе. Возможно, поэтому советовала стать юристом, заниматься языками или еще чем-нибудь. другим.

Все определил случай. Когда я была в 8-м классе, наша собака принесла потомство и только мне позволила принять роды.

Я подготовилась, почитала ветеринарные книжки, а потом однозначно решила стать врачом, акушером-гинекологом. Мама дала статью про патолого-анатомическое вскрытие: «Почитай. Если не станет дурно, поступай в медицинский». Статья показалась очень интересной.

Образование

В 2003 году я окончила Рязанский медицинский университет им. академика И. П. Павлова. Скорректировался и выбор специальности. Сейчас у меня два сертификата: врач-терапевт и врач-пульмонолог. В отделении, которым руковожу, мы и в «мирное время» лечили заболевания легких, и, конечно, пневмонии.

«Красная зона»

Про COVID-19 я узнала, как и все, из телевизионных новостей прошлой зимой. Помню, когда обсуждали его с коллегами, мы и представить себе не могли, что все окажется настолько серьезно. Видов коронавирусов множество, большинство достаточно безвредны. Ближневосточные эпидемии SARS и MERC проходили локально и далеко. Хорошо помню вспышки вирусных пневмоний, связанных с гриппом в Москве. Решили, что хуже гриппа не будет.

Испугалась я в феврале, когда появились первые ограничения и сотрудники нашей больницы (я в их числе) стали принимать международные рейсы в аэропорту «Шереметьево». Потом в авральном режиме в больнице начали переоборудовать корпуса, наш — первым.

До конца в это не верилось. У нас отличные специалисты, высококлассное оборудование для решения самых сложных задач, например, в кардиологии — неужели придется о них забыть и бросить все силы на пневмонию? К сожалению, пришлось.

С инфицированными больными мы работаем с марта. Шок, вызванный абсолютной новизной заболевания, проходил по мере того, как росло понимание, как лечить, что делать в той или иной ситуации. Вскоре наладилась спокойная рабочая обстановка. Нагрузка на медиков сильно возросла. Но в остальном все по-прежнему: это наша обычная работа.

День начинается с утреннего обхода всех больных в отделении. Затем обсуждаем лечение пациентов своего отделения, отделений, которые курируем. В сложных случаях, когда у пациентов есть сопутствующие заболевания и надо аккуратно выбирать терапию, чтобы не ухудшить их течения, решения принимаются коллегиально. Для назначения биологических препаратов, которые, как и любые сильные средства, могут иметь побочные эффекты, также собирается консилиум.

За десять месяцев накопился большой опыт. Уже многое знаем, и все же знаем не до конца — в этом, наверное, самая большая сложность. Каждый день видим новые особенности в течении заболевания. Поэтому стопроцентной уверенности в прогнозе и в результате лечения нет.

Я помню многих своих пациентов, поддерживаю с ними связь. Больше всего запоминаются очень тяжелые, которых удалось вылечить. Особенно бывает горько, если абсолютно здоровый молодой человек вдруг оказывается на грани жизни и смерти — это тяжело еще и психологически.

Работая с пациентами, понимаешь, как сейчас важны меры безопасности. Я видела людей, которые их не соблюдали, заражались и заражали близких. Сами переносили болезнь легко, а вот близких спасти не получалось. Не дай Бог кому-то это испытать.

С пандемией моя жизнь изменилась полностью, как и у медиков всего мира. В такой ситуации крайне важна поддержка близких, и я очень благодарна своей семье — родителям, мужу, детям-школьникам. Свой единственный выходной я провожу вместе с ними. А уже на следующее утро — снова за дело.

Почему выбрал профессию врача

Стать врачом — можно сказать, моя детская мечта. Родители воспитали так, что с раннего детства врачи были для меня какими-то особенными, невероятными людьми, и мне хотелось быть похожим на одного из них. А уже чуть позже я решил, что стану хирургом.

Образование

Моя профессиональная судьба складывалась так: окончил Российский медицинский университет им. Н. И. Пирогова по специальности «Лечебное дело», затем ординатуру по хирургии. Получив специализацию, несколько лет работал врачом-хирургом в 15-й больнице г. Москвы, а в 2017-м пришел на работу в 52-ю больницу, где прошел путь от врача-хирурга до заведующего отделением.

«Красная зона»

С ощущением, что вирус где-то совсем рядом, я столкнулся в аэропорту «Шереметьево» в феврале 2020-го, когда уже начинались карантинные мероприятия, но еще не отменили полеты. Четверо суток мы встречали пассажиров с зарубежных рейсов, фиксировали контакты, брали мазки. Прилетавших было неожиданно много. Мы никогда не видели аэропорт глазами работников, и уже тогда можно было оценить масштаб бедствия. А потом, когда к нам повезли пациентов с пневмонией, – одна скорая за другой — пришло понимание, что мы глубоко «внутри».

В красной зоне я работаю с апреля — с момента, когда хирургический корпус вслед за всеми другими подразделениями стал частью инфекционного стационара. С мыслью о скорейшей победе над эпидемией все хирурги работают врачами-инфекционистами, терапевтами, пульмонологами до сих пор. Пока мы нужны в этой «горячей точке», мы будем работать именно так.

Самая печальная ситуация, с которой, увы, приходится сталкиваться, — это когда пациенту не получается помочь, несмотря ни на что, несмотря на весь труд и старания всего персонала — таков COVID. Но к счастью, несоизмеримо больше у нас достижений — наших побед над вирусом. Когда после тяжелой продолжительной болезни, пройдя через все виды лечения, а иногда и через отделение реанимации, человек возвращается к своим родным, в свою прежнюю жизнь, ты осознаешь: все не зря.

Очень многие из тех, кого мы лечим, запоминаются. Есть люди, которые, несмотря на тяжелое течение заболевания, сохраняют оптимизм и беспрекословно выполняют все назначения и наставления, что не только объективно важно, но и приятно для врача, который понимает, что борется с вирусом не один, а рука об руку с пациентом. А вместе мы однозначно сила!

Те редкие дни, когда я не работаю, я провожу со своей семьей, а еще отвожу время самообразованию — несмотря на временное прекращение практики, хирург во мне требует совершенствования. В связи с большим количеством семинаров, мастер-классов и конференций, которые сейчас проходят онлайн, удается стать их участником в нерабочее время в домашней обстановке. А вот встречи с друзьями стали редкими, и это очень грустно.

Могучая моральная поддержка в эти месяцы — моя супруга и наши родители, постоянное общение с ними для меня очень важно. Сильнейшую поддержку на протяжении всего периода пандемии и всей моей хирургической карьеры получаю от моего учителя, главного хирурга нашей больницы Рината Рифкатовича Мударисова. Без этих главных людей в моей жизни я бы, наверное, уже давно перегорел морально.

О том, насколько коварна эта болезнь, трубят повсеместно, и мне хочется надеяться, что ковид-диссидентов уже не осталось. Отрицающие проблему просто не представляют, как тяжело может заболеть даже молодой человек! Думаю, если такие люди все еще есть, то это лишь потому, что они или их родные просто с этим пока не столкнулись.

Хочу пожелать, чтобы никому не пришлось перенести эту болезнь в тяжелой форме. А элементарная забота о себе и проявление уважения к близким людям — носить маску или респиратор. Это так просто, но может уберечь от страшных последствий. Жду не дождусь того момента, когда маски можно будет снять не только посетителям кафе, но и нам, врачам, в больницах.

Врач «красной зоны» обозначил самые страшные особенности коронавируса: «Коварный противник»

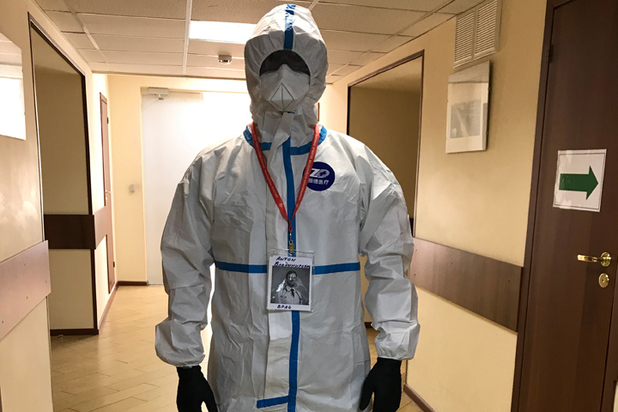

Руководитель смены приемного отделения для больных коронавирусом Антон Родионов раскрыл подноготную COVID-19 и лечения от него

О том, каково по 12 часов работать в «скафандре», какие факторы влияют на особенности течения болезни, как ведут себя пациенты, сколько из них попадает в реанимацию, насколько быстро может ухудшиться их состояние, боится ли он заразиться и как восстанавливается при выходе из зоны, Антон Родионов рассказал «МК».

«Нынешняя ковидная пневмония имеет очень специфическую картинку»

— Каким образом оказались на «передовой»?

— Все вышли работать в госпиталь исключительно по доброй воле, никого под дулом пулемета работать не принуждали и карами небесными не грозили. Кто оказался морально или физически не готов работать в новых условиях, спокойно сидят по домам. Это же касается и наших обучающихся – аспирантов, ординаторов и студентов, все пришли работать добровольно. Особое восхищение у меня вызывают наши студенты, сейчас на их плечи легла очень большая нагрузка – от транспортировки больных до первичного сбора анамнеза и измерения различных физиологических показателей. Эти юные коллеги, которые не побоялись и добровольно пришли в неизвестность – поистине «золотой запас» нашей медицины.

— Перед новой работой пришлось пройти какую–то подготовку, участвовать в вебинарах? Усвоить большое количество материала?

— Это не так ужасно, как кажется. Поскольку в мирной жизни я работаю на терапевтической кафедре, то, разумеется, все эти месяцы мы с коллегами регулярно читали и обсуждали мировую литературу, посвященную коронавирусной инфекции. Минздравовские онлайн-курсы существуют, но это скорее формальность, необходимая для получения сертификата инфекциониста «по ускоренной системе». Самое важное при подготовке к работе – получить практические навыки работы со средствами индивидуальной защиты (СИЗ). От того, насколько медперсонал будет соблюдать правила инфекционного контроля, зависит наше собственное здоровье.

— Как проходит ваша дежурная смена, сколько она длится?

— Сколько уходит времени, чтобы облачиться в средства защиты?

— Обязательно. Иногда даже не ножницами, а прямо самим большим пальцем. Этому нас научили в первый же день.

— Чем обрабатываете маску, чтобы она не запотевала?

— У нас есть жидкости-антизапотеватели (анти-фог). Надо забрызгать маску и свои очки (я ж очкарик!) и оставить на 5 минут. Потом несильно смахнуть оставшиеся капли. Это работает. Кто-то, слышал, пользуется средством для посуды, кто-то растирает слюну.

— Маска создает ограничения в обзоре. Уже приспособились?

— Очень важно правильно подогнать все резинки по размеру, чтобы ничего не сползало и не давило. Потом, в зоне поправлять защиту сложно и небезопасно.

— В первый день ужасно натёр переносицу, потом стал придумывать конструкции из нескольких пластырей. Вчера мне подарили банку с какими-то скользкими женскими штучками (дарительница назвала их «патчи»), на удивление с ними было очень комфортно. Но в целом – залог успеха – это неспешная подгонка перед зеркалом всего оборудования, тогда будет относительно комфортно.

— Как принимаете у дежурного персонала смену?

— Чем лучше отлажены рабочие процессы, тем меньше времени уходит на «пятиминутки». Старший доктор предыдущей смены рассказывает о количестве и составе поступивших, о нештатных ситуациях. Оцениваем исправность аппаратуры. Остальную информацию можно увидеть в компьютерах. У меня постоянно открыты три программы: база «скорой», которая позволяет видеть, сколько пациентов на подходе, и какова их тяжесть, база данных по инфицированным пациентам и собственно «электронная клиника», позволяющая видеть всё, что происходит с пациентами стационара.

— Бывают дни по итальянскому сценарию, когда массово поступает большое количество больных? Сколько человек принимаете за смену?

— Нам, пожалуй, повезло, мы открылись во «втором эшелоне», поэтому 12-часовых очередей из 70 машин у нас не было. Хотя в первые дни были большие поступления – по 60-70 человек за сутки, но, всё же не одномоментно. Сейчас закладка корпуса приближается к завершению, поэтому и поток больных немного уменьшился.

У нас достаточное количество бригад в смене, если на компьютере я вижу, что скоро соберется очередь из «скорых», вызываю отдыхающих из «зеленой зоны».

— Какие параметры измеряются у пациента при поступлении?

— Измеряем сатурацию (насыщение) крови кислородом, давление-пульс, частоту дыхания, температуру, выполняем ЭКГ и компьютерную томографию. Исходя из этого определяем тяжесть пациента.

— Каков порядок госпитализации?

— Перед нами стоят три основные задачи. Первая: убедиться, что у пациента действительно вирусная пневмония. Неспециалистам может показаться удивительным, но для этих целей нужен не лабораторный тест, а компьютерная томография, поскольку нынешняя ковидная пневмония имеет очень специфическую картинку. Нередко «скорая» привозит пожилого пациента с нарастающей одышкой и хрипами в лёгких. Мы проводим осмотр, делаем КТ и выясняется, что одышка и хрипы – следствие сердечной недостаточности, а вирусной пневмонии в помине нет. В этом случае наша главная задача – как можно быстрее эвакуировать пациента в другой стационар. Каждая минута, проведенная в наших стенах, увеличивает риск инфицирования. Второе: оценка тяжести состояния. Кому-то нужна реанимация, кому-то подача кислорода, кому-то просто наблюдение на койке. Третье: выявление сопутствующих заболеваний. Мы, конечно, стараемся, чтобы пациент с сердечно-сосудистой патологией попал в бывшую кардиологию, онкологический больной – в бывшую онкологию, исходно здоровый пациент – в другие отделения. Но это не всегда получается.

— Телефон с собой смысла брать нет? Пользуетесь в «зоне» рацией?

— Рации закупили, но они не прижились. Удивительно, но далеко не все смогли к ним приспособиться. Многие старшие товарищи не понимают, чем разговор через рацию отличается от разговора по телефону. Так что пользуемся стационарными, местными телефонами и старыми мобильниками, которые запрещено выносить из зоны.

— Много времени уходит на работу с документацией?

— Терпимо. В электронной истории болезни есть свои плюсы. Если правильно подготовить шаблоны, то процесс оформления документов движется довольно шустро.

— Как ведут себя больные? Не пытаются ли на врачах срывать злость?

— В приемном отделении пациенты, как правило, ведут себя тихо: большое количество людей в герметичных скафандрах пугает. Многие пациенты, наоборот, теряются. Стараемся их приободрить, найти какие-то тёплые слова. Если пациент в приемнике начнет активно «срывать злость», я ж вполне могу его сразу домой отпустить, в конце концов, легкие формы болезни можно лечить амбулаторно, а с тяжелой дыхательной недостаточностью сильно не побуянишь. А вот в отделениях через несколько дней некоторые легкие пациенты действительно начинают выражать недовольство – палаты переполнены, выходить нельзя, заняться нечем, врачи разговаривают мало, капельницы не ставят… Тут доброе слово просто необходимо.

«Столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять»

— У многих ли из поступивших наблюдается двусторонняя пневмония?

— Практически у всех. Собственно, двусторонняя пневмония различной степени выраженности – это и есть достоверный признак вирусного поражения легких. Рентгенологи договорились делить тяжесть изменений на 4 степени. Пациентов с 1, а иногда и со 2 степенью можно лечить амбулаторно, 3—4 степени – абсолютное показание к госпитализации. Если у заведомо COVID-положительного пациента нет пневмонии, госпитализация в стационар ему не нужна.

Но чувствительность вирусологической диагностики методом ПЦР, к сожалению, невелика. У пациентов с очевидной вирусной пневмонией «положительные» результаты мазков приходят лишь в 34-70% случае, что зависит от качества забора материала. Дело в том, что правильный забор материала подразумевает погружение палочки с тампоном на 5 см вглубь носа. Пациенты это переносят довольно тяжело, и многие врачи боятся это делать, опасаясь осложнений.

— Много ли пациентов сразу попадают в реанимацию?

— Сейчас в реанимации 4% от всех поступивших. Кого-то переводят из отделений, а кого-то мы отправляем в реанимацию прямо от входа. Это пациенты с тяжелой дыхательной недостаточностью, которые не держат сатурацию даже при подаче кислорода.

— Самое тяжелое – это госпитализировать коллег. Только в мои смены поступило несколько врачей и медсестер. Причем с одной медсестрой мы начинали вместе работать с первого дня, правда, в разных отделениях. А вчера вечером, когда я подъезжал к клинике, выяснилось, что моя напарница, с которой днем раньше мы работали в одной команде, лежит дома с температурой 39.

— Почему такое разное течение болезни? Влияет ли доза инфицирующего агента, если на человека попало, условно говоря, 10 единиц вируса, а если тысяча? Ответ на этот вопрос хотя бы частично найден?

— На особенности течения болезни, по-видимому, влияют три фактора: Первое – вирусная нагрузка, то есть количество вирусных частиц, которые получил человек (одно дело – больной человек прошел мимо и один раз чихнул, другое – жить с больным в одной квартире и спать в одной постели). Второе – иммунный ответ, то есть насколько иммунная система сможет справиться с попаданием возбудителя. Третье – какие-то генетические особенности, о которых мы можем только догадываться.

— Может ли обывателя спасти обычная маска, перчатки, гель?

— Все это может уменьшить вирусную нагрузку. На второй и третий факторы, иммунную систему и генетические особенности, мы повлиять не можем. Что бы не обещали шарлатаны, реально работающих средств для стимуляции иммунитета в природе не существует.

— Ваши представления о коронавирусе изменились за то время, что вы работаете с этими больными?

— Прежде всего, должен покаяться: когда вирус появился в Китае, я недооценил угрозу и мои ранние интервью были неоправданно оптимистичны. Успокаиваю себя лишь тем, что и я, и мои столь же легкомысленные коллеги, своими выступлениями сместили начало паники на пару недель вперёд. Когда в Европе события стали развиваться драматично, стало понятно, что мы столкнулись с очень коварным противником. Вирус довольно быстро распространяется, человек начинает выделять его до появления симптомов (в этом большая проблема!). Что мы поняли еще – дело не только в поражении легких, но и в активации системы свертывания крови. Многие пациенты погибают от тромбозов, именно поэтому в профессиональном сообществе активно обсуждают применение противосвертывающих препаратов (антикоагулянтов) в лечении этих больных.

— Из того, что происходит сейчас, что самое страшное, на ваш взгляд?

— Отсутствие реально действующего лечения. Я же кардиолог в мирной жизни. Безмерно люблю свою родную кардиологию за то, что практически каждому больному я могу реально продлить жизнь. А тут мы столкнулись с заболеванием, на течение которого практически невозможно повлиять. Думаю, уже не для кого не секрет, что назначаемые и рекомендуемые антибиотики, противомалярийные и противовирусные препараты практически неэффективны и назначают их в основном по принципу «ну что-то же надо делать…» Если нарастает дыхательная недостаточность – дают дышать кислородом. Но это ж не лечение… Совсем тяжелых приходится интубировать и переводить на искусственную вентиляцию легких, но в этом случае прогноз очень плохой.

— Как быстро может развиться поражение легких?

— Поражения легких развиваются довольно быстро, буквально за несколько дней. Бывает так: заболел человек и в первый день побежал на КТ, там ничего. На третий день состояние ухудшилось, появилась тяжелая одышка, снова сделали КТ, а там выраженное двустороннее поражение легких. И еще характерный признак, о котором писали многие коллеги, начавшие работу раньше нас: пациент чувствует себя хорошо, разговаривает без одышки и вдруг начинает ухудшаться на глазах.

«Понимаем, что каждому из нас предстоит «пропустить вирус через себя» и выработать антитела»

— Кто – то из врачей пишет свое имя на защитном костюме, кто – то прикрепляет свою фотографию, где он улыбается, чтобы меньше пугать пациентов своим «скафандром». Какие у вас опознавательные знаки?

— Да, у меня бейджик с фотографией, на которой написано «Доктор Антон Владимирович». Это для пациентов. И еще фломастером на спине костюма написана фамилия. Это для коллег, чтобы в коридоре со спины проще было опознавать.

— Что делать если хочется пить? Кто – то из медиков советовал укреплять за поясом внутри костюма бутылочку с водой, вставлять в нее трубочку от капельницы…

— Меня выручает опыт горных походов: я могу совершенно спокойно не пить 6—12 часов. Ни разу не страдал от жажды. Соответственно нет и побочных эффектов избыточного потребления жидкости. Так что пикантными подробностями про памперсы порадовать вас не смогу.

— Насколько тяжело целый день проводить в респираторе, очках, костюме, который «не дышит»?

— В первый день было довольно тяжело, особенно в ночную смену. Потом опять же, как мне кажется, выручил опыт горных походов. Мне доводилось подниматься на Эльбрус и Казбек, это пятитысячники, там маршрут предусматривает нахождение в течение недели в атмосфере с низким содержанием кислорода. Вот я себя уговаривал, что это тоже своего рода горный поход длиной месяца в три… Помогает. Через две недели работы уже привык.

— Что – то пьете для профилактики или закапываете в глаза?

— Ничего не пью и не закапываю, хотя нам и выдают таблетки и капли. Доказательная база этих медикаментов невелика.

— Не боитесь заразиться?

— Заразиться – беда не самая большая, в общем-то все мы понимаем, что каждому из нас предстоит «пропустить вирус через себя» и выработать антитела. Хотелось бы сделать это бессимптомно или малосимптомно. Тяжелой пневмонией болеть не хочется. Впрочем, во время работы об этом точно не думаешь.

Хотя у нас в команде есть правило – чаще смотрите друг на друга и в зеркало. Если появляются какие-то дефекты в системе защиты, их надо немедленно исправлять.

— Насколько часто вас тестируют на коронавирус?

— Что чувствуете, когда снимаете защиту?

— Есть такой известный в медицинских кругах анекдот: «Выходят из больницы патологоанатом и гинеколог. На улице весна!

— Смотри, кругом люди! Живые люди!

Вот примерно такое же ощущение. Сегодня утром вышел из клиники – солнце, листья на деревьях распускаются и невообразимо прекрасный запах свежескошенной травы. Много ли надо для счастья…

— Приходится читать дополнительную литературу?

— Разумеется. Сейчас большинство профессиональных медицинских журналов переориентировались на COVID, причем все открыли бесплатный доступ. Читай – не хочу. Крутейшая мировая медицинская информационная система Uptodate тоже до конца мая обещает быть бесплатной.

— Французские исследователи, изучив статистические данные, пришли к выводу, что курильщики в четыре раза реже болеют вирусом COVID-19. Якобы, от атаки инфекции защищает «никотиновый ацетилхолиновый рецептор (nAChR)». Есть сомнения в этих результатах?

— Большие сомнения. К таким наблюдательным исследованиям вообще надо относиться очень осторожно. Возьмём самое простое – сбор данных. Я, например, заполняя историю болезни, даже не указываю, курит пациент или нет. Ну не до того мне, да и на тактику лечения это никак не влияет.

— После того, как человек переболеет коронавирусом, поражаются в какой – то степени легкие? Есть риск возникновения фиброза легких?

— Такой вариант развития событий возможен. В исходе воспаления действительно может развиваться фиброз. Честно говоря, я пока своими глазами не видел излеченных после тяжелой пневмонии пациентов, просто времени мало прошло. Через месяц, думаю, смогу сказать что-то более определенное.

— Что нового вы узнали о себе и своих коллегах во время работы на «передовой»?

— Помните «Петербургский романс» Александра Галича? «Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час?!» Вот теперь мы знаем поименно всех, кто «вышел на площадь», независимо от возраста, чинов и регалий – от студентов до профессоров. Я восхищаюсь дорогими коллегами, тем, как они работают в условиях тяжелого стресса, как оперативно принимают решения, как борются за обеспечение лекарствами, как стараются беречь друг друга, как находят в себе силы улыбаться и шутить.

Некоторые коллеги, которым в силу возраста или состояния здоровья нецелесообразно работать в зоне, делают колоссальную работу «на берегу», они координируют закупку средств защиты, продуктов, организуют набор и обучение волонтёров.

Есть, конечно, и плеяда «диванных экспертов», которые очень умело учат жизни в социальных сетях. О некоторых коллегах я узнал то, чего мне очень не хотелось бы знать. Но это оставим за кадром.

— Как «переключаетесь», восстанавливаетесь при выходе из «зоны»?

— Как, работая в «красной» зоне, избежать синдрома эмоционального выгорания?

— Общение с друзьями очень важно, пусть даже виртуальное. Увы, мы все теперь «контактёры», поэтому встречаться лично с обычными людьми нам не стоит. Я каждый день получаю множество сообщений, звонков, писем поддержки. Это мне очень важно и дорого. Спасибо, дорогие мои!

— Как думаете, вам, каким-то образом, может пригодиться полученный опыт?

— Очень надеюсь, что нет. Разве что буду «байки из склепа» на старости лет рассказывать.