Рассказ захарова сказание об орле

Сказание об орлах

Но Шапшан вместо того, чтобы камнем упасть на добычу, стал уходить от своего хозяина.

— О алла! Куда же он подался?

Если бы орел завидел зверя более видного, чем заяц, пора бы ему кинуться, высоту он набрал достаточную. Но Шапшан и не помышлял об этом. Он был один на один с чистым не-бом, он был свободен, и ничто больше его не занимало. Он то взмывал вверх, сливаясь с бездонной синевой, то камнем кидался вниз, то делал плавный круг в сторону. Порой он складывал крылья и начинал падать вниз, но тут же резко поворачивал, подставляя грудь встречному морозному потоку. Только мелькали в воздухе его огромные крылья.

Но Шапшан был глух к тревожному зову хозяина. Он увидел наконец то, что не давало ему покоя эти дни, о чем он так жаждал в неволе. Он знал, что это случится сегодня, знал, когда еще сидел на гнедом коне, покрытый томагой.

О том, что так будет, говорило всё: и ясный морозный день, и чудом услышанный звук невидимых крыльев, и сердце, которое не может заставить быть орлом, если оно действительно орлиное, и молодость с ее огненной энергией, искавшая себе выхода.

А игра только начиналась, Шапшан понял это сразу, с первого взгляда, но вступать в нее пока воздерживался, и лишь однажды, когда игравшие налетели друг на друга так близко, словно готовясь броситься в объятия друг друга, он не выдержал: бурей пронесся над ними.

«Силен! Горд! Напорист! А на ногах что-то такое сверкает, никогда ни у кого не видела»,- подумала орлица, невольно любуясь незнакомцем. Горячась, она залетела очень высоко, с удовольствием подставляя грудь ледяной стуже.

С орлом из породы тас-кара (каменный черный) она встретилась на рассвете, когда вылетала из душного бора. Тогда черный привлек ее внимание. Играя, они поначалу держались на небольшой высоте. Потом, присмотревшись друг к другу, забирались все выше и выше, и Тас-Кара временами плохо поддерживал предложенный ему орлицей темп.

Мир и широк и тесен для орлиного племени. И друзей у него много и врагов хоть отбавляй. Поэтому нужно такое потомство, которое бы не боялось ни сибирской стужи, ни азиатского зноя. Такое потомство, которое не принималось бы дремать после первого же сытного обеда. Такое, которое не довольствуется сурками и не таится у мышиной норки, хоть оно и сподручней, и не требует никакого риска. Это орлы знают от рождения, знают без каких-либо умственных усилий. Это у них от природы. Вот почему орлица ни за что не подпустит до себя будущего отца своих орлят, не изучив его как следует. Брачному союзу предшествует долгое состязание. И если орел покажет себя низменным, мелким, то пусть не ждет пощады: орлицы умеют постоять за себя, и иной Тас-Кара валится на землю с разорванным зобом.

Хоть Тас-Кара иногда и хитрил, отставая от нее, все же орлица пока не осуждала его, продолжала игру. Справедливости ради надо заметить, что она держала в поле своего зрения и внезапно появившегося незнакомца.

Уже вечерело, но Шапшан все еще летал, просто так, в свое удовольствие, внезапно появляясь и исчезая. Раза два он подлетал к орлу, который по-прежнему держался поодаль. Летая с ним в паре, Шапшан вел себя скромно, уважительно:

— Ассалям агалейкум, аксакал. Вы летаете безупречно. Отчего же все время уходите в сторону?

Не словами, разумеется, все это было выражено, но орлы поняли друг друга. Старик показался Шапшану немного назидательным, но это можно было понять, если учесть его возраст.

Тут хвастливый Тас-Кара, желая блеснуть удалью, допустил оплошность. Он развил с высоты скорость и ринулся вниз, на старика, целясь ему в горло: не жди пощады!

Но старик и не думал ее просить. Грозно блеснув глазами, он выставил заскорузлые, словно из витой стали, когти, и приготовился к решительной схватке: только подойди! Когтистым и мускулистым, опытным в битвах оказался старый орел: и лихач не выдержал, метнулся в сторону, сделал вид, будто и не собирался ни на кого нападать!

Этот исход не понравился орлице. Не потому, что она желала чьей-либо крови. Кровь ни к чему во время игры смелых и мужественных. Нет, она жаждала смелости, щедрости и широты. Чем больше этих качеств у орла, тем милее он ей. Молчаливо осудив Тас-Кара, она полетела прочь, к востоку. Зачем надо было приставать к мирному старику? А если уж пристал, то где же твое мужество? Трус не может стать спутником орлицы.

И скоро Тас-Кара отстал, ему оказалось не по силам лететь в паре с юной и сильной красавицей. Утешало его одно: сзади, едва поспевая за ним, летел старый орел.

Орлицу, которая теперь опередила всех и летела в одиночестве, легко нагнал Шапшан.

Орлица сдержанно ответила, и они полетели рядом. У них одинаково белели от инея плечи.

— Что, если здесь совьем наше гнездо?

— Не зря ли вы так стараетесь. Ведь еще неизвестно, что я думаю на этот счет.

Тут в бору появился черный лихач, про которого они уже и забыли. В нем, оказывается, все еще жила ослиная надежда, и он хотел пристроиться рядом с орлицей, но не решился: та неодобрительно задвигала головой, а у Шапшана глаза вспыхнули недобрым пламенем. Тас-Кара засуетился, неуклюже запрыгал с ветки на ветку, пока наконец не примостился на высоком суку. Там он справился со своим смущением, и к нему опять вернулась обычная самоуверенность. Красивая поза должна была загладить недавнюю, неловкость, показать, что он равнодушен к орлице, от которой бы он и не отстал вовсе, если бы только захотел сопровождать ее дальше.

Прилетел и старик. Ему не было дела до молодых, и он устроился отдельно. Не всякая ветка выдерживала его грузное тело. Он усаживался долго и не спеша, как не спеша раздевается старый человек, пришедший домой с мороза. Наконец старый орел нашел подходящую ветку и затих.

Первым проснулся старик. Заскорузлые когти зудели, чуя добычу, и он, не мешкая, отправился в степь, надеясь раздобыть если не зайца, то хотя бы песчаника.

К обеду тройка была уже далеко от места ночлега: внизу простиралась степь. На небе не было ни облачка. Вдруг, приглашая начать игру, орлица взметнулась вверх. За ней тотчас же бросился Тас-Кара. Не сбавляя скорости, орлица продолжала подниматься. Неожиданный маневр застал Шапшана врасплох. Но, несмотря на это, он без труда обогнал соперника и помчался дальше. А Тас-Кара догнал и опередил орлицу. Та, казалось, не замечала ни того, ни другого. Она то круто взмывала вверх, то камнем бросалась в бездну.

Подзадориваемые орлицей, соперники начали поединок. В то время, как Шапшан делал большие заходы, ведя честную игру, Тас-Кара хитрил: не залетал так далеко, как его противник, норовил напасть неожиданно.

Теперь уже сердце орлицы безраздельно принадлежало Шапшану.

Задорная игра, которую затеяла орлица, захватила Шапшана. Играли они с упоением, страстно и пылко, то далеко отлетая друг от друга, то сближаясь вплотную, готовые броситься в объятия друг другу и снова отдаляли это мгновение.

Поздно вечером, прилетев на ночлег ко вчерашней сосне, которая теперь принадлежала им двоим, они уже не спорили о том, где и как строить гнездо.

Двое птенцов, вылупившиеся весной, окрепли, и родители озабоченно подумывали об их первом полете.

Время шло, орлята росли и мужали. Глотали дымящиеся теплые куски мяса. Ревниво озираясь друг на друга, пили свежую заячью или лисью кровь. Дрались между собой. Словом, становились настоящими орлами.

Отец и мать ждали осенних штормовых ветров, чтобы выпустить орлят в первый полет. Надо вытолкнуть птенцов из уютного гнезда, а сильный ветер подхватит их, завихрит и закружит,- невольно полетишь! Посмотреть бы тогда на птенцов, послушать их тревожный клекот. Или, не дай Бог, начнут беспомощно пищать? Вот что заботит орлов. Они так жаждут увидеть своих птенцов орлами, так хотят услышать их первое клекотание.

Осень с ее сильными ветрами не заставила себя ждать. Орлице не терпелось выпустить детей, но Шапшан был неумолим. Он ждал настоящей бури. Что может сравниться с ураганом, который рушит все подгнившее, сносит все отжившее, который очищает лес от всей трухи, от всего застоявшегося! И пусть птенцы начнут свой первый полет именно в такую бурю!

Однажды вечером начал дуть ветер. Он гудел всю ночь и наутро достиг штормовой силы. Чуть свет Шапшан прерывистым криком позвал орлицу.

Отец и мать слушали своих птенцов, и родительская тревога начала рассеиваться. Опасаться нечего. Их дети выдержали свое первое столкновение с бурей.

И они взмыли вверх, чтобы лететь вместе с орлятами.

Рассказ захарова сказание об орле

Россия – уникальная страна. Самое уникальное – это интеллект русского народа, который смог единственным на Земле действительно покорить космос. Даже сегодняшняя политическая ситуация, когда США захотели было применить санкции против России, одна наша угроза, направленная на то, что американцы на орбиту будут пешком ходить, сразу же сбавила враждебный накал в риторике янки. Ведь не секрет, американцы так и не смогли сами освоить производство космической техники.

Вторая уникальность России состоит в прямо противоположном: Россия – единственная страна, у которой, якобы, не существует своей древней истории. Даже у туземцев Австралии история насчитывает 50 – 50 тысяч лет. А русскому народу всевозможные «историки», ведущие в своих кабинетах подрывную работу против нашего государства, смогли оставить только 10 веков. Это уже само по себе преступление. Ведь народ, не имеющий своих корней, становится субстратом для произрастания другого народа.

Легенда об основании города Орёл

Орловская городская легенда повествует. Орёл спал в гнезде. Ветер осени раздевал дубраву, но многие из деревьев всё ещё держали одежду на своих крепких плечах. Гонимые стужей, потянулись в тёплые края разные птицы. А их царь, сильный и смелый властелин неба с мощными крыльями и острым клювом, оставался в родном гнезде на вершине богатырского дуба. Дуб стоял в низине, у слияния двух рек, но был так высок, что с его вершины можно было хорошо рассмотреть и гору за рекой Орёл, куда уходило солнце, и широкую Оку, её пологий болотистый берег, уставленный деревьями, над которыми занималась заря. Свежий утренний ветер будил орла, и он, оставив гнездо, плавно парил над лесным междуречьем, высматривая добычу.

Утром 28 октября 1566 года его разбудили голоса. Орёл привстал над гнездом и увидел людей. У одних за поясом сверкали топоры, у других были в руках пилы, третьи держали пищали, у четвёртых, сидевших на конях, поблескивали сабли на боку. Все выжидательно поглядывали на гору. И вот прибыл воевода, развернул длинный свиток и стал читать громко:

– По велению государя Ивана Васильевича, всея Руси самодержца…

Закончив чтение, воевода перекрестился, надел шапку и показал на дуб-великан:

– Вот и сам хозяин! – сказали люди, провожая глазами улетающую птицу.

Орёл улетел, а имя своё оставил городу, рожденному для защиты Москвы от набегов крымских татар.

Так об основании города рассказывает орловская легенда. А мы в ней находим множественные символы, посланные к нам из старины, чтобы рассказать нам правду. В легенде говорится про огромный дуб – это символ Мирового дерева, поэтому он стоит в низине, где обитает Велес, а макушка его упирается в небеса. Там обитает птица Перуна – орёл. Рассказ о дровосеках и о том, что они стали рубить этот дуб, символизирует смену мировоззрения – с календарного русского на религиозное семитское. Поэтому дровосеки крестились, демонстрируя свою христианскую принадлежность.

Орёл в этой легенде олицетворяет «старого» царя, который обитал в данной местности так давно, что уже и своё гнездо основал. Гнездо – это символ исконного рода, в данном случае упоминание гнезда говорит о том, что орловская земля была исконно заселена, и только пришедшее христианское мировоззрение насадило в ней чужеродную религию. Не зря пришельцы назвали орла «хозяином». Упоминание имени царя Ивана Васильевича, прозванного Грозным, прозрачно намекает на персону Громовержца, спрятанную в образе мифологического русского царя.

Общий пласт легенд об орле

Для того чтобы стало понятней, что орёл – это астрономическое созвездие, воплощённое в мифологическом изложении, представим небольшой обзор. «ОРЁЛ или орлица – символ небесной (солнечной) силы, огня и бессмертия; одно из наиболее распространённых обожествляемых животных – символов богов и их посланец в мифологиях различных народов мира»[1]. В. В. Иванов и В. Н. Топоров пишут, что свидетельства обожествления орла в качестве особого предмета культа (Nasr, «Орёл-бог») известны в древней центральной и северной Аравии. Но угаритском и древнемесопотамском мифе орлу-богу отламывают крылья.

Как видим, миф об орле имеет общепланетное хождение. В северной зоне планеты орёл исключительно положительный персонаж, к южной, семитской, зоне его представлением меняется на противоположное. Например, орёл, клюющий печень Прометея, подарившего огонь людям.

В цитируемой статье В. В. Иванов и В. Н. Топоров приводят также индейский миф, который удивительным образом переплетается с легендой об основании города Орёл. Авторы пишут, что К. Леви-Строс в исследованиях по мифологиям индейцев Северной и Южной Америки называет основным миф о разорителе гнезда орла. Согласно этому мифу, герой – молодой человек поднимается на дерево, чтобы разрушить гнездо орла (в южноамериканских мифах орла заменяет попугай ара или другая дневная хищная птица). Мотив разорения гнезда орла у индецев полностью аналогичен мотиву разорения гнезда орла, жившего на орловском дубе.

Развитие событий в индейском мифе имеет варианты. В одном – когда герой потревожил птенцов, орёл вступил в переговоры с героем и предлагает ему средство для добывания огня. В других вариантах того же мифа герой с самого начала выступает защитником детей орла.

О чём говорит герб Орла

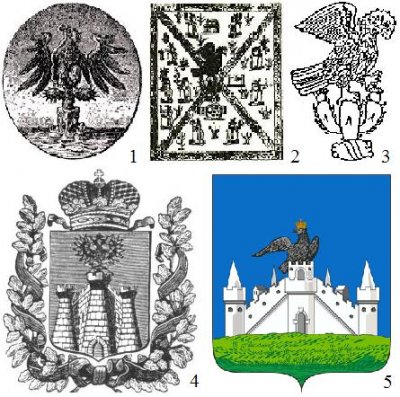

На рис. 1 представлена символика орла. На мексиканском гербе 19-го века (1) изображён орёл, сидящий на кактусе. Кактус растёт на утесе, поднимающемся из морских волн. Орел держит в клюве извивающуюся змею. Тот же самый герб, только в исполнении попугая ары, использовали ацтеки. На ацтекской картине 16-го века показан карта звёздного неба, на которой орёл находится в Центре Мира, исполненного двумя пересекающимися осями. На гербе Орловской губернии (4) 19-го века и на гербе города Орёл та же птица и та же троичная система: кактус с тремя отростками равен трём башням.

Рис. 1. 1 – Герб Мексики; 2 – Герб Мексики конца XIX в Герб г Мехико (1523) и Ацтекская картина XVI в; 3 – попугай ара странны ацтеков на кактусе; 4 – герб Орловской губернии (утвержден 5 июля 1878 г.); 5 – герб Орла.

Вспомним орловскую легенду: «Дуб стоял в низине, у слияния двух рек, но был так высок, что с его вершины можно было хорошо рассмотреть и гору за рекой Орёл». В ней та же самая картин: три реки вместо трёх башень, гора вместо утёса и всё тот же орёл.

Точно такой же миф известен в древней Америке. Так, ацтекская легенда об основании Теночтитлана так напрямую и говорит об орле, сидящем на кактусе, который рос над камнем. Именно эта легенда изображена на гербе Мексики. Аналогичные мифы известны у народов Западной и Южной Сибири – кетов (енисейских остяков), васюганских хантов, тофов (тофаларов). Они тоже повествуют о разорителе гнезда орла или попугая (у индейцев), обитающего со своими детьми на вершине Мирового дерева – того самого дуба, который срубили при основании города Орёл.

В шумере тоже известна эта же легенда. Согласно шумерскому мифу о Лугальбанде, правителе Урука, орёл Анзуд в благодарность за помощь его птенцам передал Лугальбанде такие свои качества, как быстрота передвижения, способность достичь любого места. Это наиболее ранний миф о разорителе (защитнике) гнезда орла. В мифе о Гильгамеше также описано дерево, в ветвях которого орлё Анзуд в гнезде поселил своего птенца. После того как Гильгамеш срубил дерево, орёл переселился в горы. При этом следует напомнить, что Гильгамеш – это поздний аналог Перуна Громовержца, то есть Ивана Грозного.

Теперь поясним насчёт змеи. На астрономической карте змея – это созвездие Дракона. На географической карте ему соответствует Московский регион. Орлу – Орловский регион. На ацтексмом гербе орёл пожирает змею. На орловском гербе такой акт не запечатлён. Зато в аккадском мифе о царе Этане есть рассказ об этом. Некогда змея (Велес) и орёл (Перун) дружили, но затем стали врагами после того, как орёл, боясь, что ему и его детям не хватит еды, пожирает змеёнышей. Это представление древнейшего астрального мифа о вражде Перуна и Велеса, где Велес крадёт коров или жён, а Перун их возвращает.

Наконец, наиболее важная часть семантики Орла. В. В. Иванов и В. Н. Топоров пишут, что «в эпосе Гильгамеша, как и в типологически с ним сходных описаниях в мифах многих других народов, орёл связывается с вершиной древа мирового (ср. орёл на вершине кактуса в ацтекском мифе), а змея связывается с его корнями»[3]. То есть исследователи подтверждают нашу версию, которую мы озвучили выше. Они же обобщают эту легенду ещё шире: «Сходное представление реконструируется для общеиндоевропейского на основании сопоставления древне-исландской традиции с древнеиндийской (ведийской)». Даже при всей нелюбви указанных авторов к русской мифологии, которую они в свою энциклопедию так и не пустили, всё равно в отношении символа орла видно его общемировое единство, которое не могло обойти стороной и русский народ.

Ещё о символике орла

Далее, в символе орла есть ещё одна задача, которую необходимо разрешить. На небе присутствует два орла: один – созвездие Орла, которое удалено от Центра Мира, а другой орёл не изображён, но он является ипостасью князя Резаня (царя Кефея). На гербе города Орёл изображён второй орёл, то есть тот, который является ипостасью Резаня, который стоит своими ногами на драконе Велесе. Велес, в свою очередь, охраняет – стережёт священный источник, которым является Центр Мира.

У тлинкитов сам орёл предстаёт хозяином колодца с пресной водой. В хаттских и древнехеттских мифах (в т. ч. в мифе о Телепинусе), в ритуалах очищения царской четы и строительном обряде орла, как посланца богов, посылают к морю. Возвратившись, орёл сообщает, что он видел прежних богов, низверженных в преисподнюю – мифологическое описание перемещения созвездий за горизонт видимости в результате прецессионального движения. В ведийском гимне орёл приносит священный напиток сому с неба для бога Индры (РВ IV 27, I).

Из этого видно, что орёл является связью между разными поколениями богов. Собственно, это и отражено в астрономической карте неба: в начальные времена богом был Сварог (Геркулес), потом после прецессионального поворота Оси Мира его смени Перун (Волопас), потом пришла очередь Резаня (Кефея), а для южных стран – Персея. Орёл в таком ритме представляет бога Перуна, но уже повёрнутого относительно Оси Мира до положения Рязаня (Кефея). Поэтому изображение Орла и пришлось на области созвездия Кефея, а на Земле – на Орловскую область.

Вслед за нами В. В. Иванов и В. Н. Топоров тоже соотносят орла с соответствующей топонимикой. Так, представления об Орёл-реке отражены в древнехеттском названии реки в Малой Азии HaraS-hapas (буквально «Орёл-поток»). Это название имеет соответствия в древне-европейской гидронимике – кельто-иллирийск. Arlape, Eriaf. Поэтому оно возводится к общеиндоевролейским названиям рек. А также это название запечатлено в архаическом славянском названии реки Орёл.

Заключение

Образ орла связан с космогоническими представлениями. И в них – с мифом о культурном герое. Этот миф чрезвычайно распространён в символике первобытнообщинного и родоплеменного общества, а также древнего мира. В Древней Греции орёл изображался с Перуном (здесь – молнией) в когтях. Геральдическое значение орла характерно для Шумера, Древнего Рима, Византии, Польши, Германии, естественно, России, а также и других стран.

Авраамическая религия также заимствовала символику орла. Орнаментально стилизованные орлы – типичная деталь убранства средневековых храмов, особенно романских (для которых характерны «орлиные капители» и «орлиные кафедры»), а также литургических одеяний и предметов (в т. ч. православных). Переходящая ещё из древнего мира традиция совмещения в единой композиции полярно противоположных символов – орла и змея – в средние века обретает значение борьбы Христа с сатаной.

В Древнейшей Руси ОРЕЛ – это птица Перуна. Громовержец может превращаться в Орла, может летать на Орле, посылать его выполнять различные поручения. Поэтому неудивительно, что именно орёл попал на герб города Орёл, заменяя собой Перуна-Резаня. Общая древность легенд об орле говорит о том, что город Орёл мог унаследовать этот символ в очень древние времена. Привязка в образу Ивана Грозного ещё более связывает символику города Орёл с образом громовержца Перуна, который в орловско-тульских краях представлен Резанем, то есть созвездием Кефея.

[1] В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Орёл // Мифы народов мира.

[2] В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Орёл // Мифы народов мира.

[3] В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Орёл // Мифы народов мира.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Сказание об основании города Орёл

Россия – уникальная страна. Самое уникальное – это интеллект русского народа, который смог единственным на Земле действительно покорить космос. Даже сегодняшняя политическая ситуация, когда США захотели было применить санкции против России, одна наша угроза, направленная на то, что американцы на орбиту будут пешком ходить, сразу же сбавила враждебный накал в риторике янки. Ведь не секрет, американцы так и не смогли сами освоить производство космической техники.

Вторая уникальность России состоит в прямо противоположном: Россия – единственная страна, у которой, якобы, не существует своей древней истории. Даже у туземцев Австралии история насчитывает 50 – 50 тысяч лет. А русскому народу всевозможные «историки», ведущие в своих кабинетах подрывную работу против нашего государства, смогли оставить только 10 веков. Это уже само по себе преступление. Ведь народ, не имеющий своих корней, становится субстратом для произрастания другого народа.

Легенда об основании города Орёл

Орловская городская легенда повествует. Орёл спал в гнезде. Ветер осени раздевал дубраву, но многие из деревьев всё ещё держали одежду на своих крепких плечах. Гонимые стужей, потянулись в тёплые края разные птицы. А их царь, сильный и смелый властелин неба с мощными крыльями и острым клювом, оставался в родном гнезде на вершине богатырского дуба. Дуб стоял в низине, у слияния двух рек, но был так высок, что с его вершины можно было хорошо рассмотреть и гору за рекой Орёл, куда уходило солнце, и широкую Оку, её пологий болотистый берег, уставленный деревьями, над которыми занималась заря. Свежий утренний ветер будил орла, и он, оставив гнездо, плавно парил над лесным междуречьем, высматривая добычу.

Утром 28 октября 1566 года его разбудили голоса. Орёл привстал над гнездом и увидел людей. У одних за поясом сверкали топоры, у других были в руках пилы, третьи держали пищали, у четвёртых, сидевших на конях, поблескивали сабли на боку. Все выжидательно поглядывали на гору. И вот прибыл воевода, развернул длинный свиток и стал читать громко:

– По велению государя Ивана Васильевича, всея Руси самодержца.

Закончив чтение, воевода перекрестился, надел шапку и показал на дуб-великан:

– Вот и сам хозяин! – сказали люди, провожая глазами улетающую птицу.

Орёл улетел, а имя своё оставил городу, рожденному для защиты Москвы от набегов крымских татар.

Так об основании города рассказывает орловская легенда. А мы в ней находим множественные символы, посланные к нам из старины, чтобы рассказать нам правду. В легенде говорится про огромный дуб – это символ Мирового дерева, поэтому он стоит в низине, где обитает Велес, а макушка его упирается в небеса. Там обитает птица Перуна – орёл. Рассказ о дровосеках и о том, что они стали рубить этот дуб, символизирует смену мировоззрения – с календарного русского на религиозное семитское. Поэтому дровосеки крестились, демонстрируя свою христианскую принадлежность.

Орёл в этой легенде олицетворяет «старого» царя, который обитал в данной местности так давно, что уже и своё гнездо основал. Гнездо – это символ исконного рода, в данном случае упоминание гнезда говорит о том, что орловская земля была исконно заселена, и только пришедшее христианское мировоззрение насадило в ней чужеродную религию. Не зря пришельцы назвали орла «хозяином». Упоминание имени царя Ивана Васильевича, прозванного Грозным, прозрачно намекает на персону Громовержца, спрятанную в образе мифологического русского царя.

Общий пласт легенд об орле

Для того чтобы стало понятней, что орёл – это астрономическое созвездие, воплощённое в мифологическом изложении, представим небольшой обзор. «ОРЁЛ или орлица – символ небесной (солнечной) силы, огня и бессмертия; одно из наиболее распространённых обожествляемых животных – символов богов и их посланец в мифологиях различных народов мира»[1]. В. В. Иванов и В. Н. Топоров пишут, что свидетельства обожествления орла в качестве особого предмета культа (Nasr, «Орёл-бог») известны в древней центральной и северной Аравии. Но угаритском и древнемесопотамском мифе орлу-богу отламывают крылья.

Как видим, миф об орле имеет общепланетное хождение. В северной зоне планеты орёл исключительно положительный персонаж, к южной, семитской, зоне его представлением меняется на противоположное. Например, орёл, клюющий печень Прометея, подарившего огонь людям.

В цитируемой статье В. В. Иванов и В. Н. Топоров приводят также индейский миф, который удивительным образом переплетается с легендой об основании города Орёл. Авторы пишут, что К. Леви-Строс в исследованиях по мифологиям индейцев Северной и Южной Америки называет основным миф о разорителе гнезда орла. Согласно этому мифу, герой – молодой человек поднимается на дерево, чтобы разрушить гнездо орла (в южноамериканских мифах орла заменяет попугай ара или другая дневная хищная птица). Мотив разорения гнезда орла у индецев полностью аналогичен мотиву разорения гнезда орла, жившего на орловском дубе.

Развитие событий в индейском мифе имеет варианты. В одном – когда герой потревожил птенцов, орёл вступил в переговоры с героем и предлагает ему средство для добывания огня. В других вариантах того же мифа герой с самого начала выступает защитником детей орла.

О чём говорит герб Орла

На рис. 1 представлена символика орла. На мексиканском гербе 19-го века (1) изображён орёл, сидящий на кактусе. Кактус растёт на утесе, поднимающемся из морских волн. Орел держит в клюве извивающуюся змею. Тот же самый герб, только в исполнении попугая ары, использовали ацтеки. На ацтекской картине 16-го века показан карта звёздного неба, на которой орёл находится в Центре Мира, исполненного двумя пересекающимися осями. На гербе Орловской губернии (4) 19-го века и на гербе города Орёл та же птица и та же троичная система: кактус с тремя отростками равен трём башням.

Рис. 1. 1 – Герб Мексики; 2 – Герб Мексики конца XIX в Герб г Мехико (1523) и Ацтекская картина XVI в; 3 – попугай ара странны ацтеков на кактусе; 4 – герб Орловской губернии (утвержден 5 июля 1878 г.); 5 – герб Орла.

Вспомним орловскую легенду: «Дуб стоял в низине, у слияния двух рек, но был так высок, что с его вершины можно было хорошо рассмотреть и гору за рекой Орёл». В ней та же самая картин: три реки вместо трёх башень, гора вместо утёса и всё тот же орёл.

Точно такой же миф известен в древней Америке. Так, ацтекская легенда об основании Теночтитлана так напрямую и говорит об орле, сидящем на кактусе, который рос над камнем. Именно эта легенда изображена на гербе Мексики. Аналогичные мифы известны у народов Западной и Южной Сибири – кетов (енисейских остяков), васюганских хантов, тофов (тофаларов). Они тоже повествуют о разорителе гнезда орла или попугая (у индейцев), обитающего со своими детьми на вершине Мирового дерева – того самого дуба, который срубили при основании города Орёл.

В шумере тоже известна эта же легенда. Согласно шумерскому мифу о Лугальбанде, правителе Урука, орёл Анзуд в благодарность за помощь его птенцам передал Лугальбанде такие свои качества, как быстрота передвижения, способность достичь любого места. Это наиболее ранний миф о разорителе (защитнике) гнезда орла. В мифе о Гильгамеше также описано дерево, в ветвях которого орлё Анзуд в гнезде поселил своего птенца. После того как Гильгамеш срубил дерево, орёл переселился в горы. При этом следует напомнить, что Гильгамеш – это поздний аналог Перуна Громовержца, то есть Ивана Грозного.

Теперь поясним насчёт змеи. На астрономической карте змея – это созвездие Дракона. На географической карте ему соответствует Московский регион. Орлу – Орловский регион. На ацтексмом гербе орёл пожирает змею. На орловском гербе такой акт не запечатлён. Зато в аккадском мифе о царе Этане есть рассказ об этом. Некогда змея (Велес) и орёл (Перун) дружили, но затем стали врагами после того, как орёл, боясь, что ему и его детям не хватит еды, пожирает змеёнышей. Это представление древнейшего астрального мифа о вражде Перуна и Велеса, где Велес крадёт коров или жён, а Перун их возвращает.

Наконец, наиболее важная часть семантики Орла. В. В. Иванов и В. Н. Топоров пишут, что «в эпосе Гильгамеша, как и в типологически с ним сходных описаниях в мифах многих других народов, орёл связывается с вершиной древа мирового (ср. орёл на вершине кактуса в ацтекском мифе), а змея связывается с его корнями»[3]. То есть исследователи подтверждают нашу версию, которую мы озвучили выше. Они же обобщают эту легенду ещё шире: «Сходное представление реконструируется для общеиндоевропейского на основании сопоставления древне-исландской традиции с древнеиндийской (ведийской)». Даже при всей нелюбви указанных авторов к русской мифологии, которую они в свою энциклопедию так и не пустили, всё равно в отношении символа орла видно его общемировое единство, которое не могло обойти стороной и русский народ.

Ещё о символике орла

Далее, в символе орла есть ещё одна задача, которую необходимо разрешить. На небе присутствует два орла: один – созвездие Орла, которое удалено от Центра Мира, а другой орёл не изображён, но он является ипостасью князя Резаня (царя Кефея). На гербе города Орёл изображён второй орёл, то есть тот, который является ипостасью Резаня, который стоит своими ногами на драконе Велесе. Велес, в свою очередь, охраняет – стережёт священный источник, которым является Центр Мира.

У тлинкитов сам орёл предстаёт хозяином колодца с пресной водой. В хаттских и древнехеттских мифах (в т. ч. в мифе о Телепинусе), в ритуалах очищения царской четы и строительном обряде орла, как посланца богов, посылают к морю. Возвратившись, орёл сообщает, что он видел прежних богов, низверженных в преисподнюю – мифологическое описание перемещения созвездий за горизонт видимости в результате прецессионального движения. В ведийском гимне орёл приносит священный напиток сому с неба для бога Индры (РВ IV 27, I).

Из этого видно, что орёл является связью между разными поколениями богов. Собственно, это и отражено в астрономической карте неба: в начальные времена богом был Сварог (Геркулес), потом после прецессионального поворота Оси Мира его смени Перун (Волопас), потом пришла очередь Резаня (Кефея), а для южных стран – Персея. Орёл в таком ритме представляет бога Перуна, но уже повёрнутого относительно Оси Мира до положения Рязаня (Кефея). Поэтому изображение Орла и пришлось на области созвездия Кефея, а на Земле – на Орловскую область.

Вслед за нами В. В. Иванов и В. Н. Топоров тоже соотносят орла с соответствующей топонимикой. Так, представления об Орёл-реке отражены в древнехеттском названии реки в Малой Азии HaraS-hapas (буквально «Орёл-поток»). Это название имеет соответствия в древне-европейской гидронимике – кельто-иллирийск. Arlape, Eriaf. Поэтому оно возводится к общеиндоевролейским названиям рек. А также это название запечатлено в архаическом славянском названии реки Орёл.

Заключение

Образ орла связан с космогоническими представлениями. И в них – с мифом о культурном герое. Этот миф чрезвычайно распространён в символике первобытнообщинного и родоплеменного общества, а также древнего мира. В Древней Греции орёл изображался с Перуном (здесь – молнией) в когтях. Геральдическое значение орла характерно для Шумера, Древнего Рима, Византии, Польши, Германии, естественно, России, а также и других стран.

Авраамическая религия также заимствовала символику орла. Орнаментально стилизованные орлы – типичная деталь убранства средневековых храмов, особенно романских (для которых характерны «орлиные капители» и «орлиные кафедры»), а также литургических одеяний и предметов (в т. ч. православных). Переходящая ещё из древнего мира традиция совмещения в единой композиции полярно противоположных символов – орла и змея – в средние века обретает значение борьбы Христа с сатаной.

В Древнейшей Руси ОРЕЛ – это птица Перуна. Громовержец может превращаться в Орла, может летать на Орле, посылать его выполнять различные поручения. Поэтому неудивительно, что именно орёл попал на герб города Орёл, заменяя собой Перуна-Резаня. Общая древность легенд об орле говорит о том, что город Орёл мог унаследовать этот символ в очень древние времена. Привязка в образу Ивана Грозного ещё более связывает символику города Орёл с образом громовержца Перуна, который в орловско-тульских краях представлен Резанем, то есть созвездием Кефея.

[1] В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Орёл // Мифы народов мира.

[2] В. В. Иванов, В. Н. Топоров. Орёл // Мифы народов мира.