Рассказы бианки про зайца на островке

Добравшись до берега, он снова благополучно нырнул в землю.

А с зайцем случилось вот что.

Заяц жил на островке среди широкой реки. По ночам он глодал кору с молодых осин, а днём прятался в кусты, чтобы не попасться на глаза лисе или людям.

Это был ещё молодой, не очень умный заяц.

Он и внимания не обращал, что река кругом его островка с треском сбрасывала лёд.

В тот день заяц спокойно спал у себя под кустом. Солнце пригревало его, и косой не заметил, как вода в реке стала быстро прибывать. Он проснулся только тогда, когда почувствовал, что шкурка его подмокла снизу.

Вскочил – а вокруг него уже вода.

Началось наводнение. Замочив только лапки, заяц удрал на середину островка: там было еще сухо.

Но вода в реке прибывала быстро. Островок становился всё меньше и меньше. Заяц метался с одного конца на другой. Он видел, что скоро весь островок исчезнет под водой, но не решался броситься в холодные быстрые волны: он не мог бы переплыть разбушевавшуюся реку.

Так прошёл весь день и вся ночь.

На следующее утро из воды торчал только крошечный кусочек острова. На нём росло толстое корявое дерево. Перепуганный заяц бегал кругом его ствола.

А на третий день вода поднялась уже до самого дерева. Заяц стал прыгать на дерево, но каждый раз обрывался и шлёпался в воду.

Наконец ему удалось вскочить на толстый нижний сук. Заяц примостился на нём и стал терпеливо дожидаться конца наводнения: вода в реке больше уже не прибывала.

С голоду помереть он не боялся: кора старого дерева была хоть очень жёсткая и горькая, но всё-таки в пищу пригодная.

Гораздо страшней был ветер. Он качал дерево так сильно, что заяц еле держался на суку. Он был точно матрос на мачте корабля: сук под ним раскачивался, как рея, а внизу бежала глубокая холодная вода.

По широкой реке под ним плыли деревья, брёвна, сучья, солома и трупы животных.

Бедняга весь затрясся от страха, когда мимо него, тихо покачиваясь на волнах, медленно проплыл другой заяц.

Он запутался лапами в хворосте и теперь плыл вместе с хворостом брюхом вверх, с вытянутыми ногами. Три дня просидел заяц на дереве.

Наконец вода спала, и он спрыгнул на землю.

Так ему и жить теперь среди реки на острове – до жаркого лета. Летом река обмелеет и он доберётся до берега.

Рыбак ставил мерёжи на лещей в залитых половодьем лугах. Он медленно пробирался на лодке сквозь торчащие из воды кусты.

На одном из кустов он разглядел какой-то странный рыжеватый гриб. Вдруг гриб прыгнул – и прямо к рыбаку в лодку.

В лодке он сейчас же обернулся мокрой взъерошенной белкой.

Рыбак довёз её до берега. Белка сразу выскочила из лодки и ускакала в лес.

Как она попала на куст среди воды и долго ли там просидела, – никто не знает.

ПЛОХО ПРИШЛОСЬ ДАЖЕ ПТИЦАМ

Крылатым наводнение, конечно, не так страшно. Но и они натерпелись от половодья.

Жёлтенькая овсянка выстроила себе гнездо на берегу большой канавы и уже успела положить в него яйца.

Во время разлива гнездо смыло, яйца унесло водой, и овсянке пришлось искать себе новое место для гнезда.

А бекас сидит на дереве и ждёт не дождётся, когда кончится половодье.

Бекас – кулик. Он живёт на лесном болоте и пищу себе достаёт своим длинным носом из мягкой почвы.

Сидит, ждёт, когда опять можно будет шагать по мягкой болотной земле и делать в ней дырочки носом. Не улетать же с родного болота!

Все места уже заняты, и на другое болото его не пустят тамошние бекасы.

Один наш лескор, охотник, подкрадывался к уткам, сидевшим за кустами на озере. Он тихонько передвигал ноги в высоких резиновых сапогах – вода, выступившая из берегов, доходила ему до колен.

Вдруг за кустом перед собой увидел длинную серую гладкую спину какого-то чудовища, барахтавшегося в мелкой воде. Долго не раздумывая, он один за другим пустил два заряда утиной дроби в это неизвестное чудовище.

Вода за кустом закипела, вспенилась – и всё замолкло. Охотник подошёл и увидел там убитую им щуку длиной метра в полтора.

Сейчас щуки выходят из рек и озёр на берега, залитые полой водой, и мечут икру в траве. Мелкая водица здесь тёплая. Щурята, выйдя из икринок, уйдут в озёра и реки с отступающей водой.

Этого не знал охотник. Иначе он не нарушил бы закона, запрещающего охотиться с ружьём на рыб, выходящих весной на берега метать икру. Даже на щук и других хищников.

ЧТО ДЕЛАЛИ РЫБЫ ЗИМОЙ?

Зимой, в крепкие морозы, многие рыбы крепко спали.

Карась и линь ещё с осени зарылись в ил на дне. Пескари и уклейки зимовали в углублениях с песчаным дном. Сазан (он же карп) и лещ залегли на зиму в глубокие ямы речных и озёрных заливов, поросших камышом. Осетры с осени сбились в тесные кучи на дне ятовей – углублений в непромерзающих больших реках.

Рассказы бианки про зайца на островке

Лесная газета. Сказки и рассказы

«САМОУЧИТЕЛЬ ЛЮБВИ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ…»

Автору «Лесной газеты», Виталию Валентиновичу Бианки (1895–1959), не раз приходилось отвечать на вопросы об этой книге: как она была задумана, когда появилась на свет, как росла. Действительно, «Лесная газета», словно живое существо, росла: с каждым переизданием увеличивалась в объёме, наполнялась новыми сведениями.

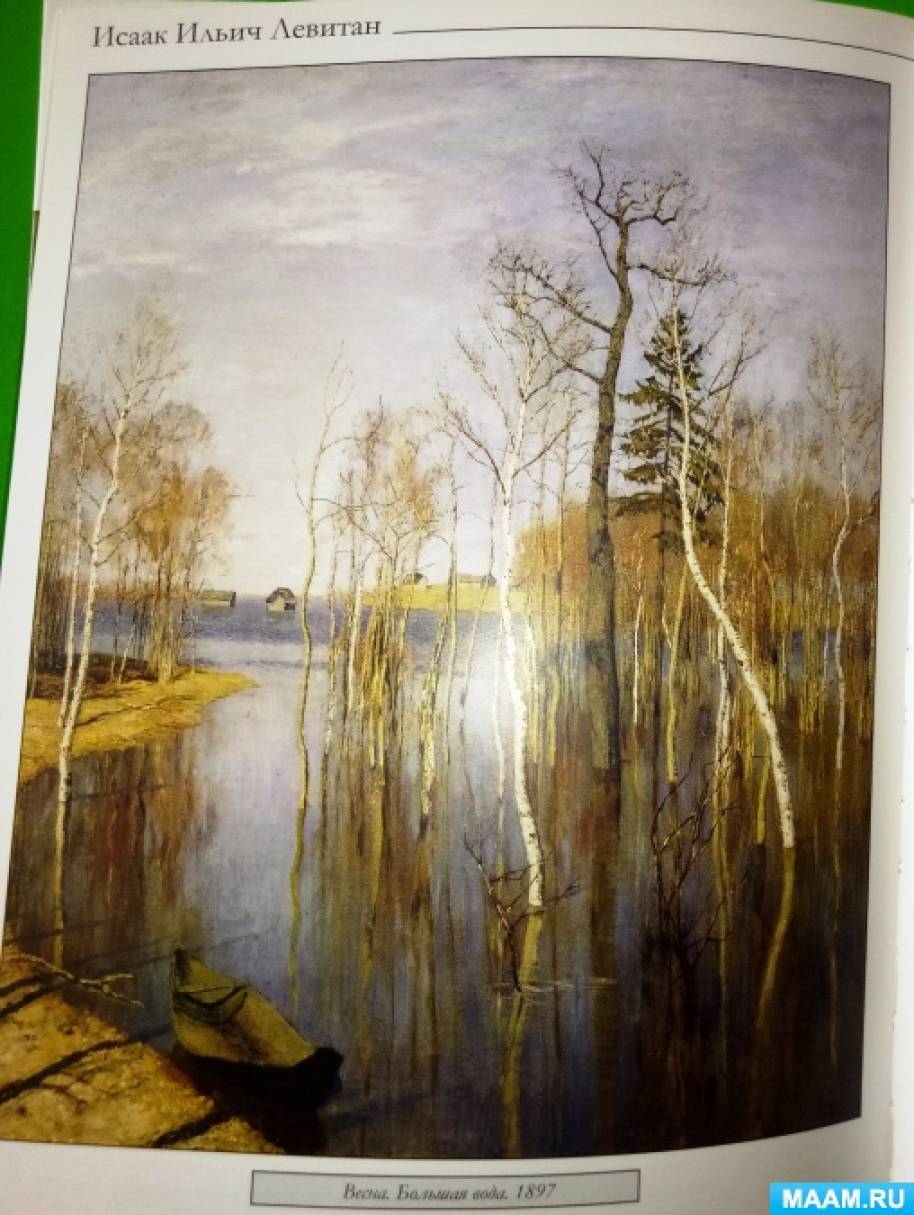

Передо мной детский ежемесячный журнал «Воробей» за май месяц 1924 года. Это второй месяц лесного календаря (лесной календарь начинается не с первого января, а в день весеннего равноденствия – 21 марта). Восемь страниц занимает раздел «Лесная газета». Страницы заполнены заметками и рассказами о том, что происходит в природе в данное время. Например, сообщается, кто и как спасается от весеннего половодья – вот зайцу даже пришлось залезть на дерево. И рисунки здесь есть.

Мысль написать книгу бюллетеней-рассказов о сезонных изменениях в жизни окружающей нас природы пришла Бианки ещё в юности. Подобные бюллетени он вёл под руководством отца-зоолога. Тогда Виталий собирался стать учёным, продолжать дело отца. Поступил в университет на биофак, однако учиться почти не пришлось. Грозные события тех лет – Первая мировая война и революция 1917 года не только не дали доучиться, но и заставили уехать из Петрограда.

В конце 1922 года Бианки вернулся домой с Алтая. Стал посещать Студию детских писателей, организованную О.И. Капицей при Герценовском Педагогическом институте. Начал писать. Очень успешно. Его книги для ребят о природе гармонично соединяли в себе биологическую правду, узнаваемость с романтичностью и даже сказочностью. Уже в 1923 – начале 1924 года были напечатаны «Чьи это ноги?», «Чей нос лучше?», «Кто чем поет?», «Лесные домишки», «Первая охота» и даже повесть «На Великом морском пути».

Именно в это время молодой писатель получил приглашение вести раздел о природе в журнале «Воробей» (позже был переименован в «Новый Робинзон»). Посоветовался со старшим братом, энтомологом. Вместе выбрали название. «Лесная газета» – игра в газету, забавное подобие настоящей газеты. Через два года Виталий Валентинович собрал рассказы и заметки, напечатанные здесь, дополнил их и обработал в виде книги.

Так родилась эта книга. Ещё не очень толстая. Но при каждом переиздании автор просматривал её заново, кое-что убирал, многое добавлял, даже целые разделы.

Со второго издания в «Лесной газете» появились подлинные письма ребят-лескоров, раздел «Тир» – викторина с вопросами. В пятое издание автор включил рассказы о знаменитом охотнике Сысое Сысоиче и разделы «Война в лесу» и «Колхозная жизнь». Последний – рассказ о сельских работах и заботах, которые с жизнью лесных обитателей не очень связаны, но иногда пересекаются. Со временем для участия в «Лесной газете» Бианки пригласил в качестве автора ботаника и писателя Н.М. Павлову; ею написаны 28 заметок.

Тяжело далась Виталию Валентиновичу подготовка шестого издания. Это было в конце 40-х годов. Тот период даже в официальной советской прессе именовался как «трудные годы советской биологии». Друг, редактор Детгиза, настаивал, чтобы автор сделал исправления в «Лесной газете» – во спасение от идеологических нападок. Он писал: «Ты зря хочешь протестовать против тех незначительных дополнений (в «Колхозной жизни», в «Лесонасаждениях» и т. п.), которые не испортят «Л.Г.», а дополнят её, главное – спасут её от иного. А пренебрегать этим сейчас не стоит».

Редактор сам внёс «исправления». Летом 1949 года автор получил шестое издание своей «Лесной газеты». Вот что он ответил редактору: «Да: вид импозантный. Но, милый, ты понимаешь, сколько автору слёз, когда в живом своём теле он находит столько инородных тел осколков вражеских снарядов, какая боль, когда его калечат, зажав в станке, производят над ним вивисекцию – да и ещё и оставляют в ранах грязноватые свои инструменты! Какая ярость! Бессильная к тому же…»

В следующем издании, 1952 года, Бианки сделал минимальные изменения: четыре заметки снял, а четыре новых включил.

Последние прижизненные издания, восьмое и девятое, прошли спокойно. «Детгиз раскошелился: дают мне 12 цветных вкладок. Я сразу же написал: «Год – солнечная поэма в 12 месяцах». Много новых заметок. Ввожу отдельчики: «Клёв на уду», «Лесные враки» и «Клуб колумбов» – необычайные открытия и приключения кружка юнестов при редакции «Лесной газеты». Целый ряд новых заметок Н.М. Павловой», – писал Бианки.

Под конец хочется процитировать строки из письма Виталия Валентиновича: «Цель «Лесной газеты» спрашиваете? Просто – самоучитель любви к родной земле, родному лесу. Приобщить детей и тех из взрослых, которые в душе сохранили себя-ребёнка, к тем радостям, которыми так богаты проникновение в чудесные тайны жизни и «родственное внимание» (термин Пришвина) ко всему живущему на нашей планете. Ведь так обидно мало обращают внимание на мир люди, особенно – жители больших городов! И так его не знают!»

И последнее. В своём дневнике Виталий Валентинович размышлял, почему его книжку «Лесные домишки» так любят дошколята: «Что в ней угадано для маленьких?…Может быть, то доброе, что встречает Береговушку – слабую и беспомощную – в этом огромном, но уже не чужом ей мире… Собственно, почти на ту же тему у меня «Приключения Муравьишки», «Мышонок Пик» – тоже». Наверное, он прав. Детям – доброе. Это девиз творчества Бианки.

Нашим читателям может показаться, что лесные и городские новости, напечатанные в Лесной газете, – старые новости. Это не так. Правда, каждый год бывает весна, но каждый год она новая, и, сколько лет ни живи, не увидишь двух одинаковых весен.

Год – что колесо с двенадцатью спицами – месяцами: промелькнут все двенадцать спиц, колесо сделает полный оборот – и опять мелькнёт первая спица. А колесо уже не там – далеко укатилось.

Опять придёт весна – и лес проснётся, вылезет из берлоги медведь, вода затопит подвальных жильцов, прилетят птицы. Снова начнутся игры и пляски у птиц, родятся детёныши у зверей. И в Лесной газете читатель найдёт все свежие лесные новости.

Мы помещаем здесь лесной календарь на каждый год. Он мало похож на обыкновенные календари, но в этом нет ничего удивительного.

Ведь у зверей и птиц всё не по-нашему, не по-людски; у них и календарь свой особенный: в лесу все живут по солнцу.

За год солнце делает широкий круг по небу. Каждый месяц оно проходит одно из созвездий, один из знаков Зодиака, как называются эти двенадцать созвездий.

Новый год в лесном календаре не зимой, а весной, – когда солнце вступает в созвездие Овна. Весёлые праздники бывают в лесу, когда там встречают солнце; грустные дни – когда его провожают.

Месяцев в лесном календаре мы насчитали столько же, сколько и в нашем, – двенадцать. Только назвали мы их по-другому – по-лесному.

ЛЕСНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА КАЖДЫЙ ГОД МЕСЯЦЫ

I – МЕСЯЦ ПРОБУЖДЕНИЯ ОТ СПЯЧКИ (первый месяц весны) – с 21 марта по 20 апреля.

II – МЕСЯЦ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПЕРЕЛЁТНЫХ НА РОДИНУ (второй месяц весны) – с 21 апреля по 20 мая.

III – МЕСЯЦ ПЕСЕН И ПЛЯСОК (третий месяц весны) – с 21 мая по 20 июня.

IV – МЕСЯЦ ГНЁЗД (первый месяц лета) – с 21 июня по 20 июля.

V – МЕСЯЦ ПТЕНЦОВ (второй месяц лета) – с 21 июля по 20 августа.

VI – МЕСЯЦ СТАЙ (третий месяц лета) – с 21 августа по 20 сентября.

VII – МЕСЯЦ ПРОЩАНИЯ ПЕРЕЛЁТНЫХ С РОДИНОЙ (первый месяц осени) – с 21 сентября по 20 октября.

VIII – МЕСЯЦ ПОЛНЫХ КЛАДОВЫХ (второй месяц осени) – с 21 октября по 20 ноября.

IX – МЕСЯЦ ЗИМНИХ ГОСТЕЙ (третий месяц осени) – с 21 ноября по 20 декабря.

X – МЕСЯЦ ПЕРВЫХ БЕЛЫХ ТРОП (первый месяц зимы) – с 21 декабря по 20 января.

XI – МЕСЯЦ ЛЮТОГО ГОЛОДА (второй месяц зимы) – с 21 января по 20 февраля.

Мой хитрый сынишка: Лупленый бочок — Бианки В.В.

Рассказ о том, что не все зайцы трусливы, есть среди них очень даже боевые. Как-то раз по осени автор со своим сынишкой и охотничьей собакой Джимом пошли на охоту. Там Джим поймал зайчонка, у которого бок был ободран. Они узнали зайчонка, тот несколько дней назад сбежал от их соседа. Автор рассказал сыну историю, как зайчонок оказался у соседа, почему он такой смелый и отчего его бочок стал ободранным.

Мой хитрый сынишка: Лупленый бочок читать

И сразу мы домой пошли.

По дороге мне пришлось, конечно, всё подробно рассказать сынишке, откуда я этого зайчонка знаю и отчего у него бочок лупленый.

Дядя Серёжа — приятель мой, тоже охотник, живёт на краю деревни, у самого леса. Зайчонка он поймал недели три назад — совсем ещё крошкой — у себя в саду под кустом смородины. Этот зайчонок из листопадничков. У зайчих первые зайчата родятся весной, когда ещё снег корочкой — наст. И называются они н а с т о-вичками. А последние в году родятся осенью, когда уже лист с деревьев начинает падать. Их охотники так и зовут — листопадничками.

Дядя Серёжа очень этому зайчонку обрадовался. Вот почему: у него, у дяди Серёжи, не так давно ощенилась дворовая собака по кличке Клеопарда. Щенят всех он ещё раньше знакомым своим обещал. А как их у матери отнимешь? И без того злющая Клеопарда — совсем с ума сойдёт, на всех начнёт кидаться. Дядя Серёжа и придумал зайчонка ей вместо щенят подложить, чтобы не скучала, не лютовала» Так и сделал.

Щенята в ящике сидели. Он их оттуда взял, когда матери не было, а на их место зайчонка положил.

Клеопарда пришла — щенят нет, а сидит в ящике малая зверюшка и её собачьим запахом пахнет: в ящике-то всё с её запахом.

Она и не тронула зайчонка, своим признала. Утешилась им. Кости ему стала таскать, лучшие куски мяса. От такой пищи зайчонок живо бы ножки протянул, да дядя Серёжа кормил его молоком и капустой. Так и не научила Клеопарда своего приёмыша кости глодать и мясо есть — её собачью пищу. Зато научила своей собачьей храбрости.

Клеопарда была отличным сторожем и к хозяйскому дому никого не допускала — ни чужого человека, ни собак. С таким злобным видом вылетала им навстречу, что редкая собака не подожмёт хвоста и не пустится наутёк, не дожидаясь, пока эта серая злюка сшибёт с ног. Ростом она была с волчицу.

Зайчонок взрослел быстро. Зайчихи своих детей и двух недель не кормят. По-заячьему, двухнедельный зайчонок уже «большим» считается и должен сам себе разные вкусные травки разыскивать и прятаться от собак.

Этот зайчонок, хоть ещё махонький, живо из ящика выскочил и бегал по всему двору за своей названой матерью. И во всём ей, как обезьянка, подражал. Клеопарда с места — и он за ней. Она на собаку — и он тоже. Она куснёт — и он старается куснуть собаку. А зубы у него передние — видели зайцев? — длинные, острые, ветки перегрызают. Как куснёт, — из собаки шерсть летит! Собаке не до него: только бы от Клеопарды отбиться. Он, зайчонок, и потерял всякий страх перед собаками. Как где увидит, так и несётся навстречу — кусаться. Храбрей волчонка стал. Соседские собаки все его боялись.

Да вот раз забрёл на двор к дяде Серёже какой-то дальний щенок, который ни Клеопарды не знал, ни храброго её сынишку.

Клеопарды тут не случилось поблизости, а зайчонок её, напившись молочка, спал на сене под ящиком.

Щенок подбежал к ящику, — зайчишка. И кинулся на него.

Собака, конечно, не то, что заяц. Если по-заячьи двухнедельный зайчонок уже «большим» считается, то у трёхнедельной собачонки ещё только глаза прорезаются. Она и в три месяца считается щенком.

Этому щенку месяца четыре уже стукнуло от роду, и он был ещё совсем глупый. Очень хотелось ему зайца поймать. А как за дело взяться толком, он не знал — не приходилось ему ещё на охоте бывать.

Он прыгнул на зайчонка и хвать его зубами за бочок! Надо бы за шиворот или ещё как, а он за бок.

Ну, конечно, шерсти клок выдрал порядочный, плешинку на боку сделал, — а удержать не мог. Зайчонок как вскочит, как махнёт с перепугу через ящик — только его щенок и видел! А тут ещё Клеопарда прибежала, — пришлось щенку поскорей убираться со двора подобру-поздорову.

Клеопарда своему зайчонку рану зализала. Известно ведь: собачий язык — лучше всякого лекарства, и раны залечивает превосходно. Но зайчонок после этого случая жить на дворе у дяди Серёжи больше не захотел. Ночью пролез сквозь забор — и в лес.

Да вот трёх дней не прошло, Джим наш его в лесу поймал.

Сынишка рассказ мой выслушал и губы надул, чуть не плачет.

— Ну, вот, — говорит. — Ты его, значит, дяде Серёже несёшь. А я думал, он у нас поживёт…

— Что ж, — говорю. — Сегодня-то уж, конечно, у нас переночует, а завтра сходим к дяде Серёже, попросим. Если ему не надо, может, и уступит нам.

Мы пришли домой, и я выпустил зайчонка на пол.

Он сразу в угол под лавку — и спрятался там.

Сынишка налил ему блюдечко молока, зовёт его:

— Лупленый Бочок, Лупленый Бочок, иди молочко пить. Сладкое!

Зайчонок не выходит.

Сынишка полез за ним под лавку, схватил его за шиворот, вытащил. Зайчонок верещит, задними лапами дрыгает.

— Глупенький, мы же люди, — объясняет ему сынишка, — мы тебя не обидим.

А зайчонок изловчился — и цоп его зубами за палец! Так куснул, что даже кровь пошла.

Сынишка вскрикнул, выпустил его.

Зайчонок опять под лавку.

Тут наш котёнок — у нас ещё котёнок тогда был, ростом поменьше зайчонка — подбежал к блюдечку и начал лакать из него молоко.

Лупленый Бочок как выскочит, как кинется на него, как куснёт!

Котёнок птицей от него на печку взвился!

Сынишка сквозь слёзы улыбается:

— Вот так заяц!

Мы поужинали, и Джим первый улёгся спать на своё место — у него свой матрасик в углу. Джим очень устал — ведь целый день по лесу бегал, дичь искал старичок.

Смотрим, Лупленый Бочок к нему ковыляет. Сел на задние лапы, а передними вдруг как забарабанит по Джиму!

Джим вскочил и, ворча и оборачиваясь, ушёл под лавку: не драться же с маленьким, — да всё-таки обидно свою постель такому уступать.

А Лупленый Бочок преспокойно себе улёгся на его матрасике.

Переспали мы ночь. Утром встаём, — Джим так и спит под лавкой на голом полу, а котёнок всё на печке сидит, слезать боится.

Я сынишку спрашиваю:

— Ну, что ж, пойдём к дяде Серёже зайчонка себе просить?

Сынишка посмотрел на котёнка, на Джима, на свой завязанный

палец и говорит:

— Знаешь, что? Пойдём лучше отнесём зайчонка дяде Серёже насовсем.

Так мы и сделали. Ну как, в самом деле, такого скандалиста дома держать! Со всеми дерётся. Уж на что добряк Джим — и с ним не ужился.

Отнесли мы зайчонка дяде Серёже, а он говорит:

— Мне тоже такого не надо. Тащите его, откуда взяли. Пришлось в лес нести.

Там выпустили.

Зайчонок прыг-прыг — и в кусты.

Даже «до свиданья» не сказал.

Вот какие зайцы бывают.

Конспект совместной деятельности воспитателя с детьми «Чтение рассказа В. Бианки «Заяц на дереве» в подготовительной группе

Кириллова Тамара

Конспект совместной деятельности воспитателя с детьми «Чтение рассказа В. Бианки «Заяц на дереве» в подготовительной группе

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад комбинированного вида №3 г. Данков

совместной деятельности воспитателя с детьми:

«Чтение рассказа В. Бианки

в подготовительной группе детей с ЗПР

воспитатель: Кириллова Т. Н.

Цель:

1. Познакомить детей с рассказом В. Бианки «Заяц на дереве».

2. Дать знания о причинах разлива рек – половодья.

3. Закрепить представления о том, что разлив рек в природе ранней весной влияют на жизнь растений и животных.

Словарная работа: половодье, метаться, обмелеть.

Ход совместной деятельности.

1. Вступительное слово воспитателя.

После ледохода вода быстро прибывает. Наконец, она выходит из берегов и затопляет все низкие места: луга, пастбища и даже невысокие возвышенности. Куда не взглянешь – почти везде вода.

Талой водой напьются деревья, травы и начнут расти.

К прибрежным камням-валунам прибило течением сухие сучья и ветки, которые вода, разливаясь по берегам, захватила с собой, пронесла и оставила.

В такое время зайчик, пробегая по знакомой с зимы дороге, может оказаться на островке, окружённом со всех сторон разливом. Не верите?

Сегодня я хочу прочитать вам рассказ В. Бианки «Заяц на дереве». Вот из рассказа вы и узнаете, что может случиться с зайцем в половодье.

2. Чтение рассказа Б. Бианки «Заяц на дереве».

А c зайцем случилось вот что.

Заяц жил на островке среди широкой реки. По ночам он глодал кору с молодых осин, а днём прятался в кусты, чтобы не попасться на глаза лисе или людям.

Это был ещё молодой, не очень умный заяц.

Он и внимания не обращал, что река кругом его островка с треском сбрасывала лед.

В тот день заяц спокойно спал у себя под кустом. Солнце пригревало его, и косой не заметил, как вода в реке стала быстро прибывать. Он проснулся только тогда, когда почувствовал, что шкурка его подмокла снизу.

Началось наводнение. Замочив только лапки, заяц удрал на середину островка: там было еще сухо.

Но вода в реке прибывала быстро. Островок становился все меньше и меньше. Заяц метался с одного конца в другой. Он видел, что скоро весь островок исчезнет под водой, но не решался броситься в холодные, быстрые волны: он не мог бы переплыть разбушевавшуюся реку.

Так прошел весь день и вся ночь.

На следующее утро из воды торчал только крошечный кусочек острова. На нем росло толстое корявое дерево. Перепуганный заяц бегал кругом его ствола.

А на третий день вода поднялась уже до самого дерева. Заяц стал прыгать на дерево, но каждый раз обрывался и шлепался в воду.

Наконец ему удалось вскочить на толстый нижний сук. Заяц примостился на нем и стал терпеливо дожидаться конца наводнения: вода в реке уже больше не прибывала.

С голоду умереть он не боялся: кора старого дерева была хоть и очень горькая, но все-таки в пищу пригодная.

Гораздо страшнее был ветер. Он качал дерево так сильно, что заяц еле держался на суку. Он был точно матрос на мачте корабля: сук под ним раскачивался, как рея, а внизу бежала глубокая холодная вода.

По широкой реке под ним плыли деревья, брёвна, сучья, солома…

Три дня просидел заяц на дереве.

Наконец вода спала, и он спрыгнул на землю.

3. Физкультминутка «Зайцы».

Скачут, скачут во лесочке,

Зайцы – серые клубочки. (Руки возле груди, как лапки у зайцев; прыжки.)

Встал зайчонок на пенек. (Прыжки вперед – назад.)

Всех построил по порядку,

Стал показывать зарядку.

Раз! Шагают все на месте.

Два! Руками машут вместе.

Три! Присели, дружно встали.

Все за ушком почесали.

На четыре потянулись.

Пять! Прогнулись и нагнулись.

Шесть! Все встали снова в ряд,

Зашагали как отряд.

4. Беседа по содержанию рассказа В. Бианки «Заяц на дереве».

— Где жил заяц? (Ответы детей: на островке среди широкой реки).

— Что делал заяц ночью и днём? (Ответы детей: по ночам глодал кору с молодых осин, а днём прятался в кусты от лисы и людей).

— Каким был заяц, по мнению автора рассказа? (Ответы детей: молодой и не очень умный).

— Что делал заяц, когда река кругом его островка с треском сбрасывала лёд? (Ответы детей: не обращал на это явление внимания).

— Расскажите о поведении зайца, когда вода в реке стала быстро прибывать, и островок становился всё меньше и меньше. (Ответы детей: заяц метался с одного конца островка на другой).

— Как выглядел островок через день и ночь? (Ответы детей: из воды торчал только крошечный кусочек острова, на котором росло толстое корявое дерево).

— Какие события происходили на островке на третий день? (Ответы детей: вода поднялась до самого дерева, и заяц с трудом смог вскочить на толстый нижний сук).

— Чем питался заяц, сидя на дереве? (Ответы детей: жёсткой и горькой корой старого дерева).

— Какое новое испытание пережил заяц на дереве в следующие три дня? (Ответы детей: ветер качал дерево так сильно, что заяц еле держался на суку).

— Чем закончился рассказ? (Ответы детей: вода спала, но зайцу предстоит жить на островке до жаркого лета, пока река не обмелеет).

— Нужна ли была помощь человека зайцу, окружённому на острове со всех сторон водой? (Ответы детей: да, очень нужна).

— Ваши чувства и желания, которые появлялись у вас по мере знакомства с событиями на маленьком островке? (Ответы детей: жалость и сострадание к молодому зайцу, желание помочь ему).

— Как вы думаете, повторится ли на следующий год в половодье эта история с зайцем? (Ответы детей: нет, история не повторится, потому что заяц уже знает, что произойдёт в природе после того, как река с треском сбросит лёд).

— Появилось ли у вас желание рассказать историю про зайца маме, папе, младшей сестрёнке? (Ответы детей: обязательно расскажу).

— Подумайте и скажите, какое влияние оказывает разлив рек на жизнь растений и животных? (Ответы детей: талой водой напьются деревья, травы и начнут расти, а это – корм для животных).

5. Пальчиковая гимнастика. Упражнение «Зайчик».

Вышел зайчик на крылечко,

На крыльце нашёл колечко.

А колечко не простое,

Блестит словно золотое.

6. Итог.

В народе верно говорят: «Весенней воды никто не уймёт». Подтверждение этой поговорки мы увидели сегодня в рассказе В. Бианки «Заяц на дереве».

Вы узнали причину разлива рек: возрастающий приток воды в речное русло, вызываемый весенним таянием снега на равнинах, таянием снегов и ледников в горах.

Запомните, что половодья может и не быть каждую весну, потому что зависит от причин разлива рек.

Половодье на нашей реке Дон ещё впереди, но если оно случится, мы его обязательно увидим.