Из воспоминаний детей, переживших ленинградскую блокаду

Память История и события

Во всемирной истории известны многие осады городов и крепостей, где укрывались и мирные жители. Но чтобы в дни страшной блокады, продолжавшейся 900 дней, работали школы, в которых учились тысячи детей – такого история еще не знала.

Во всемирной истории известны многие осады городов и крепостей, где укрывались и мирные жители. Но чтобы в дни страшной блокады, продолжавшейся 900 дней, работали школы, в которых учились тысячи детей – такого история еще не знала.

В разные годы я записывала воспоминания школьников, переживших блокаду. Некоторых из тех, кто поделился ими со мной, уже нет в живых. Но остались живыми их голоса. Тех, для которых страдания и мужество стали будничными в осажденном городе.

Первые бомбежки обрушились на Ленинград 70 лет назад, в начале сентября 1941 года, когда дети только пошли в школы. «В нашей школе, помещавшейся в старинном здании, были большие подвальные помещения, — рассказывала мне Валентина Ивановна Полякова, будущий врач. — Педагоги оборудовали в них классы. Повесили на стены школьные доски. Как только по радио раздавались сигналы воздушной тревоги, бежали в подвалы. Поскольку света не было, прибегали к стародавнему способу, о котором знали только по книгам – жгли лучины. С лучиной встречал нас учитель у входа в подвал. Мы рассаживались по своим местам. У дежурного по классу были теперь такие обязанности: он заранее заготавливал лучины и стоял с зажженной палочкой, освещая школьную доску, на которой учитель писал задачи и стихи. В полутьме писать ученикам было трудно, поэтому уроки заучивали наизусть, часто под грохот взрывов». Это типичная картинка для блокадного Ленинграда.

Казалось, что все улицы вокруг сдвинулись с места, и дома качаются из стороны в сторону. Хлопки зениток. Осколки барабанят по крышам. Каждый из ребят старался не показывать виду, как ему страшно.

«16 сентября 1941 г. 206-я школа: 3 зажигательные бомбы сброшены во двор школы. Потушены силами учителей и учеников.

13 октября. 206-я школа: потушено 17 «зажигалок». Угроза пожара ликвидирована».

Фронтовая полоса железной дугой опоясала город. С каждым днем блокада становилась беспощадней. В городе не хватало самого главного – продовольствия. Постоянно снижались нормы выдачи хлеба.

С 20-го ноября 1941 года начались самые трагические дни. Были установлены критические для жизнеобеспечения нормы: рабочим в сутки стали выдавать 250 граммов хлеба, служащим, иждивенцам и детям – 125 грамм. И даже эти кусочки хлеба были неполноценными. Рецепт ленинградского хлеба тех дней: мука ржаная, дефектная – 50%, жмых – 10%, соевая мука – 5%, отруби – 5%, солод – 10%, целлюлоза – 15%. В Ленинграде наступил голод. Варили и употребляли в пищу ремни, куски кожи, клей, несли домой землю, в которой осели частицы муки из разбомбленных немцами продовольственных складов. В ноябре ударили морозы. В дома не подавали тепло. В квартирах на стенах выступал иней, обледенели потолки. Не было воды, электричества. В те дни закрылись почти все ленинградские школы. Начался блокадный ад.

А.В. Молчанов, инженер: «Когда вспоминаешь зиму 1941-42-х годов, то кажется, что не было дня, дневного света. А продолжалась только бесконечная, холодная ночь. Мне было десять лет. Я ходил за водой с чайником. Была такая слабость, что пока донесу воду, несколько раз отдыхаю. Раньше, поднимаясь по лестнице в доме, бежал, перепрыгивая через ступеньки. А теперь, поднимаясь по лестнице, часто садился и отдыхал. Было очень скользко, ступеньки обледенели. Больше всего боялся – вдруг не смогу донести чайник с водой, упаду, расплескаю.

Мы были настолько истощены, что не знали, уходя за хлебом или за водой – хватит ли сил вернуться домой. Мой школьный приятель пошел за хлебом, упал и замерз, его занесло снегом.

Сестра стала его искать, но не нашла. Никто не знал, что с ним случилось. Весной, когда растаял снег, мальчика нашли. В его сумке лежал хлеб и хлебные карточки».

«Я всю зиму не раздевался, — говорил мне Л.Л. Пак, экономист. – Спали в одежде. Конечно, не мылись – не хватало воды и тепла. Но вот однажды я снял одежду и увидел свои ноги. Они были как две спички – так я похудел. Я подумал тогда с удивлением – как же на этих спичках держится мое тело? Вдруг они обломятся, не выдержат».

«Зимой 1941 года ко мне пришел мой школьный товарищ Вова Ефремов, — вспоминала Ольга Николаевна Тюлева, журналист. – Я его с трудом узнала – так он похудел. Он был как маленький старичок. Ему было 10 лет. Опустившись на стул, он сказал: «Леля! Очень есть хочется! Нет ли у тебя… чего-нибудь почитать». Я дала ему какую-то книгу. Через несколько дней узнала, что Вова умер».

Они испытали муки блокадного голода, когда каждая клеточка истощенного тела ощущала слабость. Они привыкли к опасности и смерти. Умершие от голода лежали в соседних квартирах, подъездах, на улицах. Их уносили и складывали в грузовики бойцы МПВО.

Даже редкие радостные события были с тенью блокады.

«Неожиданно мне вручили билет на Новогоднюю елку. Это был в январе 1942 года, — рассказывал Л.Л. Пак. – Мы жили тогда на Невском проспекте. Идти мне было недалеко. Но дорога казалась бесконечной. Так я ослаб. Наш прекрасный Невский проспект был завален сугробами, среди которых были протоптаны тропинки.

Наконец, я добрался в театр имени Пушкина, где поставили праздничную елку. В фойе театра увидел много настольных игр. До войны мы бы бросились к этим играм. А теперь дети не обращали на них внимания. Стояли около стен – тихие, молчаливые.

Что поражает в воспоминаниях блокадников, переживших лихолетье в юном возрасте – непостижимая тяга к книгам, несмотря на жестокие испытания. За чтением проводили долгие блокадные дни.

Об этом рассказывал Юрий Васильевич Маретин: «Сам себе я напоминал кочан капусты – столько на мне было одежек. Мне было десять лет. С утра я садился за большой письменный стол и при свете самодельной коптилки читал книгу за книгой. Мама, как могла, создавала мне условия для чтения. У нас в доме было много книг. Я помнил, как отец говорил мне: «Будешь читать книги, сынок, весь мир узнаешь». Книги в ту первую блокадную зиму заменили мне школу. Что я читал? Произведения И.С. Тургенева, А.И. Куприна, К.М. Станюковича. Для меня как-то потерялся счет дням и неделям. Когда приоткрывали плотные шторы, то за окном не было видно ничего живого: обледеневшие крыши и стены домов, снег, хмурое небо. А страницы книг открывали мне яркий мир».

22-го ноября 1941 года по льду Ладожского озера пошли сначала санные обозы, а потом и грузовики с продовольствием для блокадников. Это была магистраль, связывающая Ленинград с Большой землей. Легендарная «Дорога жизни», как ее стали называть. Немцы с самолетов бомбили ее, обстреливали из дальнобойных орудий, высаживали десанты. На ледовой трассе от обстрелов появлялись воронки, попав в которые ночью, машина уходила под воду. Но следующие грузовики, объезжая ловушки, продолжали идти к блокадному городу. Только в первую блокадную зиму в Ленинград по льду Ладоги перевезли более 360 тысяч тонн грузов. Были спасены тысячи жизней. Постепенно увеличились нормы выдачи хлеба. В наступившую весну во дворах, скверах, парках города появились огороды.

1-го сентября 1942 года в осажденном городе открылись школы. В каждом классе не досчитались погибших от голода и обстрелов детей. «Когда мы снова пришли в школу, — рассказывала Ольга Николаевна Тюлева, — то разговоры у нас были блокадные. Мы говорили о том, где какая съедобная трава растет. Какая крупа сытнее. Дети были тихие. Не бегали на переменах, не шалили. У нас не было сил.

В первый раз, когда двое мальчиков подрались на перемене, то учителя не отругали их, а обрадовались: «Значит, оживают, наши ребятишки».

Дорога в школу была опасной. Немцы обстреливали улицы города.

Многие из моих рассказчиков вспоминали о том, как в дни блокады к человеку постепенно подкрадывалось безразличие к жизни. Изнуренные лишениями, люди теряли интерес ко всему на свете и к себе самим. Но в этих жестоких испытаниях даже юные блокадники верили: чтобы выжить, нельзя поддаваться апатии. Они вспоминали о своих учителях. В дни блокады в холодных классах педагоги давали уроки, которых не было в расписании. Это были уроки мужества. Они ободряли детей, помогали им, учили их выживать в условиях, когда, казалось, выжить было невозможно. Учителя показывали пример бескорыстия и самоотверженности.

Случались события невероятные. Это произошло 6-го января 1943 года на стадионе «Динамо». Проходили соревнования по конькобежному спорту.

Об этом поведали мне очевидцы.

В.И. Полякова вспоминала: «Весной все, кто мог держать в руках лопату, вышли скалывать лед, убирать улицы. Я тоже вышла вместе со всеми. Во время уборки увидела на стене одного учебного заведения начертанную таблицу Менделеева. Во время уборки я стала ее заучивать. Сгребаю мусор, а сама повторяю таблицу про себя. Чтоб время зря не пропадало. Я училась в 9-м классе и хотела поступить в медицинский институт».

«Когда мы снова вернулись в школу, я обратил внимание на то, что на переменах часто слышалось: «А что ты читал?» Книга занимала в нашей жизни важное место, — рассказывал Ю.В. Маретин. — Мы обменивались книгами, по-детски хвастались друг перед другом – кто больше знает стихов. Как-то я увидел в магазине брошюру: «Памятка для бойцов МПВО», которые и пожары тушили, и умерших хоронили. Я подумал тогда: минует военное время, и эта памятка станет исторической ценностью. Постепенно я стал собирать книги и брошюры, изданные в Ленинграде в дни блокады. Это были и произведения классиков, и, скажем, блокадные рецепты – как употребить в пищу хвою, какие почки деревьев, травы, коренья – съедобные. Эти издания я искал не только в магазинах, но и на толкучках. У меня собралась солидная коллекция таких, ставших редкостью книг и брошюр. Спустя годы, я показывал их на выставках в Ленинграде и в Москве».

«Я часто вспоминаю своих учителей, — говорил С.Б. Тихвинский. – Через годы осознаешь – как много нам дала школа. Педагоги приглашали к нам известных ученых, которые выступали с докладами. В старших классах занимались не только по школьным, но и по вузовским учебникам. Мы выпускали рукописные литературные журналы, в которых дети помещали свои стихи, рассказы, скетчи, пародии. Проводились конкурсы рисунков. В школе было всегда интересно. Так что никакие обстрелы нас остановить не могли. Мы проводили в школе все свои дни».

Они были тружениками – юные ленинградцы. «Оказалось, что в нашем доме в живых осталось всего трое старших детей, — говорил мне Ю.В. Маретин. — Нам было от 11 до 14 лет. Остальные умерли или были меньше нас. Мы сами решили организовать свою бригаду, чтобы помочь восстанавливать свой дом. Конечно, это было уже, когда нормы хлеба прибавили, и мы немного окрепли. Крыша нашего дома была пробита в нескольких местах. Стали заделывать пробоины кусками толя. Помогали в ремонте водопровода. Дом стоял без воды. Вместе со взрослыми чинили, утепляли трубы. Наша бригада работала с марта по сентябрь. Хотелось делать все, что в наших силах, чтобы помочь своему городу». «У нас был подшефный госпиталь, — рассказывала О.Н. Тюлева. – В выходные дни мы ходили к раненым. Писали под их диктовку письма, читали книги, помогали нянечкам чинить белье. Выступали в палатах с концертами. Мы видели – раненые были рады нашему приходу..Тогда мы удивлялись – почему они плачут, слушая наше пение».

Немецкая пропаганда внедряла в головы своих солдат бредовые расовые теории.

Люди, населявшие нашу страну, объявлялись неполноценными, недочеловеками, не способными к творчеству, которым не нужна грамота. Их удел, мол, быть рабами немецких господ.

Добираясь в свои школы под обстрелами, ослабленные голодом, дети и их педагоги бросали вызов врагу. Борьба с оккупантами шла не только в окопах, опоясавших Ленинград, но и на высшем, духовном уровне. В блокадных школах проходила такая же незримая полоса сопротивления.

Потому неудивительно, что тысячи педагогов и школьников, работавших в госпиталях, в ремонтных бригадах, спасавших дома от пожаров, были награждены военной наградой – медалью «За оборону Ленинграда».

Людмила Овчинникова

Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто проставьте оценку статье.

«900 дней мужества»: чтение и знакомство с книгой Валерия Воскобойникова о блокаде Ленинграда.

Добрый день, уважаемые читатели! Мы продолжаем знакомить Вас с книгами о Великой Отечественной Войне. Отгремели салюты по всей стране, но весь год посвящён 75 летию Великой Победы! Мы помним, мы гордимся подвигом наших героев не только в день Победы 9 мая, не только в юбилейный год, но каждый день вспоминаем какой ценой досталось нам мирное будущее. Чтить и помнить, быть свидетелями тех страшных для страны дней, нам помогают книги о войне. Читая, или слушая их, мы представляем живые картинки, и как бы, сами становимся участниками тех далёких событий. Знакомя детей с книгами военной тематики, мы с детства прививаем им чувство гордости за героев своей родины, благодарности предкам за сегодняшние мирные дни, знакомим с историей родной страны.

Итак, сегодня Вашему вниманию мы представляем книгу Валерия Воскобойникова «900 дней мужества». Эта книга издана в серии «Дедушкины медали», и включает в себя несколько рассказов о подвигах ленинградцев во время блокады.

Блокада- это страшное слово до сих пор отзывается болью в сердцах многих людей. Блокада- что означает это слово? Это когда город окружён в кольцо врагами, и нет возможности выехать из него или въехать. В городе нет электричества, отопления, запасы еды на исходе, наступает голод. Так было во время Великой Отечественной войны в Ленинграде (сейчас город носит название Санкт- Петербург).

Одна единственная дорога в город была через Ладожское озеро, называли её «Дорога жизни», но и её без конца обстреливали немцы. Девятьсот дней фашисты обстреливали Ленинград из пушек, бомбили с самолетов, пытались заморить голодом. Как же пережили ленинградцы эти страшные дни? Как сумели вопреки всем трудностям отстоять город? Героями стали не только люди, но и сам блокадный город. Ленинградское небо, расчерченное лучами прожекторов, раненый парапет набережной на стрелке Васильевского острова, застывший на Невском троллейбус. И голод. Это когда не просто хочется есть, это когда изо дня в день голодают голова, руки, ноги, всё тело голодает. Один из рассказов посвящён Тани Савичевой, которая вела дневник в блокадном городе.

Летчик Алексей Севастьянов охранял ленинградское небо по ночам. Ему был двадцать один год. Однажды он увидел фашисткий самолёт, который должен был сбросить бомбы на город. Севастьянов вступил с ним в бой. У Севастьянова кончились боеприпасы. Теперь враг мог легко разделаться с ним и сбросить бомбы. Но Алексей Севастьянов не мог этого допустить. Он разогнал свой самолёт, приблизил его к врагу вплотную и пропеллером отрубил фашистскому самолёту хвост. Вражеский бомбардировщик закувыркался в воздухе и с рёвом полетел к земле. Он воткнулся в неё носом на краю Таврического сада, в самом центре города.

А Алексей Севастьянов погиб через полгода, в неравном бою, спасая товарищей. Одна из улиц Ленинграда носит имя Алексея Севастьянова.

Когда Твердохлебов довёз мандарины до места, он не мог разжать сразу руки. Друзья вынесли его из кабины и перевязали. Сорок девять пробоин было у машины, даже некоторые мандарины были пробиты пулями.

Несмотря на голод, холод люди в городе продолжали работать и защищаться. Женщины, дети копали траншеи, окопы, помогали уже ослабшим людям, поддерживали друг друга из последних сил, но не сдавались и верили в победу!

Не было сил плакать от голода. Воспоминания ревдинцев, переживших блокаду Ленинграда

Пронзительные истории из первых уст — людей, которых уже нет. Материал из архива «Городских вестей».

Этот материал вышел в газете «Городские вести» в январе 2014 года, шесть лет назад. На тот момент в живых было шестеро из девяти — тех, кто оборонял Ленинград и тех, кто жил в нем, заблокированном фашистами. Мы не публиковали его на сайте. Сегодня — в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны, мы решили вспомнить его и опубликовать. К сожалению, из нашего списка за эти годы в живых осталось только трое. В память об ушедших — и о всех тех, кто пережил те жуткие девятьсот дней, наш сегодняшний материал.

Ревдинцы, эвакуированные из Ленинграда детьми

Ревдинцы, оборонявшие Ленинград

27 января в Санкт-Петербурге (Ленинграде) — особенная дата. Полное снятие фашистской блокады для Ленинграда — это как второе рождение, возрождение к жизни после страшных испытаний. Полтора миллиона жизней унесла блокада, и точная цифра пока не известна.

От города на Неве до Урала большое расстояние. Однако с Ленинградом (Санкт-Петербургом) ревдинцы связаны бесчисленным множеством нитей. Там живут наши родные и знакомые, там в многочисленных братских могилах лежат сражавшиеся за освобождение Ленинграда отцы, деды или прадеды сегодняшних жителей нашего города. Ветеранов-ленинградцев, которым повезло выжить, теперь убивает время. В годы войны ревдинцы, сами не очень-то сытые, принимали у себя эвакуированных детей и женщин из голодающего города.

Блокада — настоящий блок ада, длившийся 872 дня. С 8 сентября 1941 года до 27 января 1944-го. 20 ноября 1941 года рабочим полагалось 250 г хлеба в сутки, служащим, иждивенцам и детям до 12 лет — по 125 г. Блокадный хлеб наполовину состоял из целлюлозы, жмыха и мучной пыли, но другой еды не было.

Знакомый нам по рассказам ветеранов и кадрам кинохроники, Ленинград — темный, обледеневший, заваленный снегом город, с замерзшими трамваями, с трупами у мусорных контейнеров, людьми, везущими саночки с мертвыми, истощенные дети в очереди за хлебом из несъедобной муки, стук метронома по радио, бесконечные бомбежки и артобстрелы. Ленинградцы, пережившие эту страшную трагедию, говорят, что самым трудным было в нечеловеческих условиях остаться человеком.

Да, были пирожные в Смольном весной 1942 года, в самый страшный блокадный год, когда люди массово, сотнями тысяч гибли от голода на улицах города. Да, был каннибализм — люди сходили с ума от постоянного голода. Да, происходили страшные, позорные вещи, но именно в блокадном Ленинграде Дмитрий Шостакович, в составе добровольной дружины тушивший зажигалки на крыше филармонии, написал Седьмую симфонию, которая стала гимном непокоренному городу. Были сотрудники института растениеводства, умершие от голода, но сохранившие несколько тонн уникальных зерновых культур. Были десятки тысяч известных и безымянных героев, которые делились последним куском хлеба, последней карточкой, поддерживали и помогали друг другу, ждали вселявшие надежду выступления Ольги Берггольц по радио, затаив дыхание, слушали музыку Шостаковича в нетопленой Ленинградской филармонии, смотрели спектакли, читали книги в библиотеках и даже болели на футбольных матчах. Тогда они не считали это геройством, просто жили… и умирали, как все.

Ленинградский День Победы

18 января 1943 года советские войска разорвали кольцо фашистской блокады Ленинграда, стало чуть легче с продовольствием, но голод и холод не отступали, бомбежки и артобстрелы продолжались. Полное снятие блокады произошло только через год — 27 января 1944 года.

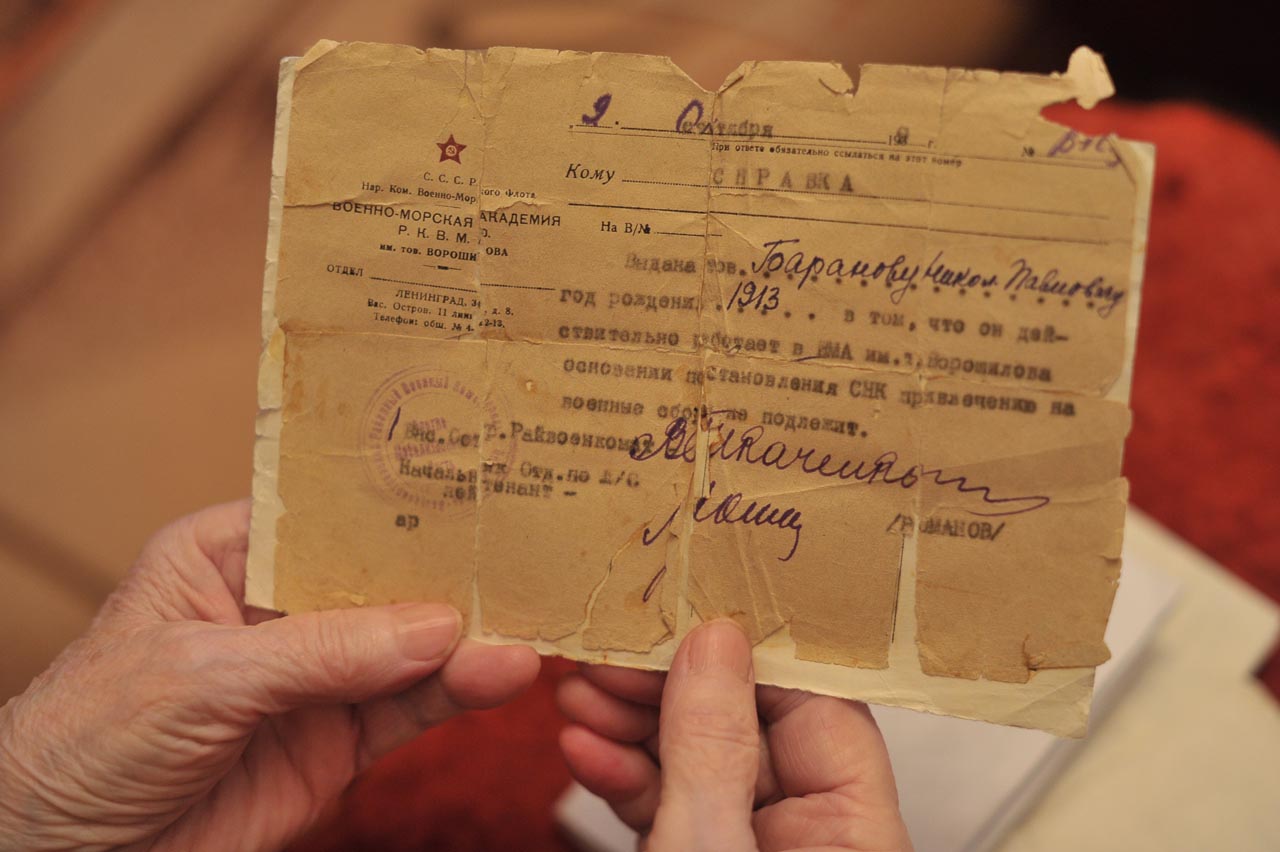

Сухие руки аккуратно держат ветхие желтые бумаги: справки из эвакокомиссии, по которым они покидали черный замерзший голодный Ленинград в далеком 1943-м. Тогда — дети, с ввалившимися ртами и вспухшими от голода животами. Сегодня — старики с белыми головами и влажнеющими от горьких воспоминаний глазами. Они живы и все помнят, хоть и не любят рассказывать о тех днях. О том, как ели песок и столярный клей. Как черными обмороженными пальцами хватали ледяные ручки ведер, черпая воду из пробитых в каналах прорубей. Как уже не имея сил плакать от голода, просто тихонько скулили: хлеба. Они не любят рассказывать — но все-таки рассказывают. Спасибо им за это.

Мама намешает песок: «Не жуйте, глотайте»

Пять лет было маленькой ленинградке Лере Барановой, когда началась война. Они с братом Толей, он на два года постарше, жили в деревне под городом Лугой. Мама забрала их к отцу в Ленинград, где у семьи была просторная квартира на Васильевском острове. Их везли в «полуторке» вместе с раненым немцем, которого взяли как «языка». Было не страшно. Только ужасно интересно: как это живого человека можно называть «языком»?

Сегодня ей 77. Она живет одна в просторной «двушке» с высокими потолками. Брата Толи уже нет в живых. Она отчетливо помнит, как там, в Ленинграде, он таскал ее за руку — куда сам, туда и она. За водой на прорубь. В разбомбленный дом за разбитой мебелью — дровами для «буржуйки». Помнит, как мама колола мебель в комнате, чтобы пожарче натопить печь. И как отдавала им, двум малышам, свои 125 граммов хлеба. Отдавала все — и в итоге была невозможно истощена, когда ее, вдову с двумя детьми (отец, сотрудник военной академии, умер в 43-м от цирроза печени), отправили в эвакуацию.

— А что мы ели? Да все, что могли. Песок весь в песочницах съели. С чем-то его разводили, с чем — не знаю. Мама намешает, даст нам: «Не жуйте, глотайте». Мы и глотали, — вспоминает Валерия Николаевна. — Мы войны и немцев не боялись. По радио, черной такой тарелке, на двери у нас висела, нам говорили: «Победа будет за нами, немец будет разбит», — мы и верили. Как умрет кто — его в тряпку замотают, на кровать положат. Помню, напротив нас дверь запечатали белой бумажкой. Мы с Толей пошли, бумажку отковыряли, тихонько смотрим, кто там лежит. Мама нас ругала потом: неча по чужим квартирам ходить!

Эвакуировали Барановых летом 1943-го. В памяти Валерии Николаевны — большие баржи, на которых плыли люди. Их бомбили немцы:

В Ленинград Валерия Николаевна так и не вернулась. Здесь, в Ревде, работала сначала бухгалтером в ЖКО, потом устроилась на ОЦМ. Вышла замуж, родились дети. Мужа в 2010-м схоронила.

Детей одних отпускать боялись: съесть могли

76-летний Юрий Николаев — учитель, истинный ленинградский интеллигент. Его неудержимо тянет на родину — хоть и прожил зрелые годы в Казахстане. Ему бы туда — на прямые улицы, под высокое небо, к Неве и Петергофу…

Войну пятилетний Юра встретил в пригородном Колпино. Семья жила в большом доме, который солдаты разобрали на блиндаж — немец был близко.

— Мы уехали в Ленинград, там в то время пустых квартир навалом было. Ну, как жили? Голод, голод и голод. Бомбежки. Обстрелы. Дров нет, воды нет. Только и ждешь метроном: тук-тук-тук. Значит, летят. Объявляют воздушную тревогу, надо бежать в бомбоубежище. Кошек, собак съели всех. И людоедство было, хоть об этом никто не говорит. Детей одних отпускать боялись — могли заманить за угол: «Хочешь, покормлю?» — и съесть. Жили в комнате в большой квартире, у нас была круглая черная печь-«голландка». Помню, мать мебель ломала, топила ее. За водой ходила, нас с собой брала, а зима была лютая. Кормили нас дурандой — так люди прозвали хлеб из половы с древесными опилками и столярным клеем. 125 граммов по карточкам… — Юрий Петрович, рассказывая, смотрит мимо нас, словно заглядывает в тот далекий черный 41-й год.

И как будто вчера было — встают перед глазами картины: как гуляли с сестрой Ниной, а мимо брели закутанные в тряпье люди, с санями, сумками, едва шевеля ногами. Один останавливается, прислоняется к стене — и сползает на землю. Мертв.

После войны семья вернулась в Ленинград. Было голодно и тяжко. Жили втроем в кухоньке на четырех метрах. Мама работала дворником. Отец, выживший в войну, жил в Колпино. Туда и подался Юра в 52-м году, устроился на завод. А потом…

Пойдемте в штаб, вы — партизанки

— Нам по 400 граммов хлеба давали, военный паек, так что голод нас миновал. А вот работать приходилось много. И рельсы таскали, и шпалы. Не спали почти, — Анна Алексеевна Железникова, несмотря на свои 90 с лишним лет, очень подробно обо всем рассказывает. Ей было 18, когда началась война. Четыре года она работала нарядчицей в военно-эксплуатационном отделении на железной дороге под Волховом, городком в двух часах езды от Ленинграда. И наравне со всеми восстанавливала разбитые немцами железнодорожные пути — чтобы по ним могли проходить поезда.

В конце 30-х Анна уехала из Волхова в Запорожье, поступила в техникум на электронщика. Окончила два курса, потом учебу сделали платной, а денег не было. Вернулась домой — и война. Семью эвакуировали, а она осталась. Потом уже узнала: мама в 1942 году погибла в бомбежке. Такой шум был, города видно не было. Соседки кричали ей: «Тетя Настя, побежим с нами!» А она побежала в самое пекло. Нашли только платочек.

— Мы охраняли свой участок железной дороги на станции Волховстрой, чтобы поезда ходили с фронта и на фронт, — вспоминает Анна Алексеевна. — Немец нас бомбил с утра до вечера, ему дорогу разбить надо было, она ж одна была, другой не было. Как блокаду сняли, мы за армией двигались, все работали на ремонте, а немец все бомбил… До Польши доехали, потом — на финскую границу. Там Победу и встретили. Замуж вышла, дочь родила. Муж с Урала был, вот и привез меня сюда.

Но все это было потом. А тогда, в 41-м, ей многое предстояло пройти. В октябре ее, девчонку восемнадцати лет, попросили провести к партизанам советскую разведчицу. Идти нужно было по топким болотам: а выросшая в Волхове Аня знала там каждую кочку. По пути наткнулись на немецкий патруль. Арестовали их: «Пойдемте в штаб, вы — партизанки». А они в ответ: «Мы на железной дороге работаем». Забрали их немцы на себя работать. Наверное, так бы они там и сгинули, если бы не случай.

— Один парень там оказался, русский, переводчик, он нам говорит: «Не ходите, девчонки, в казармы сегодня. Я вам сделал там, в дровянике, где спать». Ну, мы пошли, чугунку накалили, легли. А ночью слышим: затрещала дверь. Это к нам немец ломился. Я с краю лежала, подруга сверху — соскочила, он ее и схватил. Я кричу: «Ты ему руку ложи на плечо, толкни, печка-то раскаленная!» Повалили мы его, а сами — бего-о-ом! Шибко бежали. Слышим: стрельба, ищут нас. А где нас найдешь в темноте? Ползком, бегом — удрали. Набрели в лесу на брошенную землянку. Забрались туда, разулись, легли. Вдруг слышим: топот поверху. Ну, все, нагнали нас немцы. Дверь открылась, фонариком светят: «Товарищ командир, здесь кто-то есть! Выходите!» Мы вылезли — наши. Из-под Ленинграда шли, голодные, опухшие. Пообещали им помочь, вывести из леса, дорогу-то знали. У них лошадь была, они моментально ее раскромсали, котелок на огонь поставили, сварили похлебку. Утром пошли, да к своим и вышли…

Авторы: Валентина Пермякова, Ирина Капсалыкова, «Городские вести» №9 от 29 января 2014 года.