Рассказы для детей о гражданской войне

© Текст, Алексеев С. П., насл., 2017

© Ил., Беланов Н. В., 2017

© ООД «Бессмертный полк России», 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

«Бессмертный полк» – это наши деды и прадеды. Они ушли на фронт и многие не вернулись. Не все семьи знают, как погибли их фронтовики. Не в каждом доме есть их фотографии. Но это не значит, что можно забыть ту страшную войну и просто жить дальше. Наши дети должны знать, кем были их предки и как они сражались за Родину. Самые пронзительные и проникновенные произведения о войне составили «Библиотеку Бессмертного полка», одна из серий которой – для детей. Этот горький источник воспитания чувств необходим каждому современному ребенку, чтобы еще в раннем детстве узнать, что такое ДОЛГ и ПОДВИГ, ЛЮБОВЬ и ОТВАГА.

Обращение к читателю

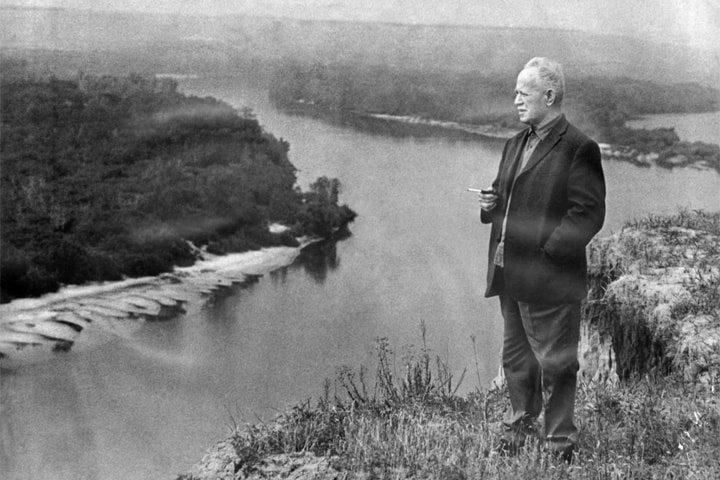

Вы держите в руках книгу из серии «Бессмертный полк. Детям о войне» – «От Москвы до Берлина» Сергея Петровича Алексеева. В момент нападения фашистских захватчиков в июне 1941 года автор этой книги, тогда еще курсант авиационного училища, находился вместе с товарищами в полевом учебном лагере на западной границе Белоруссии. Не успев даже поднять самолеты в небо, многие из них тогда погибли. Сергею Алексееву повезло остаться в живых, и в последующие военные годы он осваивал и испытывал новые модели самолетов, обучал курсантов.

Обладая даром писать просто о сложном, в послевоенные годы Сергей Петрович становится редактором детских книг, участвует в создании учебников по истории для советских школ.

Книга «От Москвы до Берлина» – результат многолетней работы писателя. Здесь вы найдете рассказы о том, как началась Великая Отечественная война, как простые солдаты отстаивали в смертельных боях каждый клочок родной земли. Вы прочитаете о маршалах Победы – Георгии Константиновиче Жукове, Константине Константиновиче Рокоссовском, которые стали легендами.

Каждый год 9 мая, в День Победы, мы вспоминаем всех участников Великой Отечественной войны. Но время неумолимо, и все меньше ветеранов остается с нами. Движение «Бессмертный полк России» существует для того, чтобы в нашей памяти, в наших сердцах продолжал жить подвиг наших прадедов.

Миллионы потомков участников Великой Отечественной войны выходят в День Победы на улицы городов России и мира с портретами своих родных. И с ними будто вновь встают в строй дорогие и любимые солдаты, матросы, труженики тыла – чьи-то дедушки и бабушки, отцы и матери и даже дети… И оказывается, что нам нужна память о каждом из них – тех, на чью долю выпали испытания самой кровопролитной, масштабной и жестокой вой-ны за всю историю человечества.

От нас, сегодняшних, зависит – сохранить великое наследие поколения победителей, будь то личные бесхитростные истории или произведения художественной литературы мирового значения. Наследие, которое нам завещали предки, будет неполным, если только слушать о войне на уроках истории или смотреть художественные фильмы.

Многие истории из тех, что размещают на официальном сайте движения «Бессмертный полк России» (www.polkrf.ru) родственники фронтовиков и тружеников тыла, партизан и узников концлагерей, уже вошли в первые книги проекта «Библиотека Бессмертного полка». Они перекочевали со страниц семейных альбомов в сокровищницу памяти всего нашего общества.

Какими будут следующие книги, во многом зависит от вас, ведь они пишутся вашими руками и сердцем. Заходите на сайт www.polkrf.ru, зарегистрируйтесь в личном кабинете и сохраните героические истории ваших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек!

С благодарностью ко всем, кто постарался увековечить воспоминания родных и близких людей, отстоявших мир, победивших чуму XX века – фашизм и нацизм.

Сопредседатель Общероссийского общественного движения

Рассказы для детей о гражданской войне

Сергей Алексеев

Красные и белые

О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ,

И ЕЁ БЕССТРАШНЫХ БОЙЦАХ,

НАД ИНОСТРАННЫМИ ИНТЕРВЕНТАМИ

И БЕЛЫМИ ГЕНЕРАЛАМИ

ВРАГИ С ЧЕТЫРЁХ СТОРОН

В октябре 1917 года в России свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Власть капиталистов и помещиков была свергнута. Главой первого советского рабоче-крестьянского правительства стал Владимир Ильич Ленин.

Трудно было народной власти. Со всех сторон обрушились на неё враги. Поднялись бывшие царские генералы. Вспыхнули белогвардейские мятежи. На помощь русским капиталистам и помещикам пришли иностранные захватчики.

Советская Россия оказалась в кольце фронтов.

О том, как по призыву Владимира Ильича Ленина и партии большевиков рабочие и крестьяне поднялись на защиту Советской власти, как создали свою рабоче-крестьянскую Красную Армию, как молодая Красная Армия начала наносить сокрушительные удары по врагам, вы и узнаете из рассказов, которые составили первую главу этой книги.

25 октября 1917 года. Петроград. Победная ночь. Революционные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец, ворвались в комнату, в которой заседали министры Временного правительства:

Керенский был председателем буржуазного Временного правительства. Среди арестованных министров Керенского не оказалось.

Ищут Керенского, объясняют:

— Такой довольно высокий, в военном френче, на ногах ботинки с крагами.

— Ну, такой приметный — щека чуть дёргается, с ёжиком на голове.

Скрылся куда-то Керенский.

А в это время по Петрограду, по всей России:

— Революция! Революция! Революция!

— Скинута власть богатеев!

— Рабоче-крестьянская новая власть!

Поражался Гринька Затворов: вчера ещё власть была у буржуев, сегодня — рабоче-крестьянская стала власть.

Объясняют Гриньке Затворову:

— Переворот. Революция. Конец старому. Несправедливому. Кто пашет, кто сеет, кто у станков, у машин стоит — кто страны создаёт богатства — тот отныне и государством правит.

— Значит, заводы — рабочим?

Счастлив Гринька. Счастливы люди. Солнце на небе для всех сияет.

Однако не смирились капиталисты и помещики с потерей земли и заводов, с потерей своих прав и своих богатств. Пошли они войной против трудового народа.

Бежал Керенский из Зимнего дворца. Не задержали его. Проскочил незаметно. Тайно пробрался Керенский в город Псков. Собрал здесь верные Временному правительству войска, двинул войска на революционный Петроград. 27 октября 1917 года солдаты Керенского вступили в Гатчину. На следующий день захватили Царское Село (теперь это город Пушкин). Враги подошли к Петрограду.

Вечером на минутку забежал домой Алексей Затворов — старший брат Гриньки Затворова. Был он с винтовкой. У пояса — две гранаты.

Посмотрел отец на старшего сына:

— Выходит, опять война.

— Война, — ответил Алексей Затворов. — Война, да особая. Сила, батя, сойдётся с силой. Правда с неправдой встретятся.

Солнце назад не катится. Реки назад не движутся. Люди к новому, к лучшему тянутся. О легендарном, героическом времени, о тяжелых годах испытаний, о гражданской войне в России начинается наш рассказ.

Всколыхнулся трудовой Петроград. Загудели тревожно гудки на заводах и фабриках.

— Враг у ворот Петрограда!

— Бой предстоит с Керенским!

Создаются красногвардейские отряды. Рождаются новые. Пополняются старые. Идут рабочие с Путиловского, с Балтийского, с Адмиралтейского, с других заводов.

— Принимай, революция, пополнение!

Присоединяются к рабочим отряды солдат Петроградского гарнизона. Красные ленточки на шинелях.

— Принимай, революция, пополнение!

Спешат матросы из Кронштадта, из балтийских фортов и баз.

Вечер. Революционный военный штаб. Склонились Антонов-Овсеенко и Подвойский над картой. Изучают, где и как расположены революционные войска, где, в каких местах находятся войска Керенского.

7 книг о Гражданской войне в России

Булгаков, Шолохов, Пастернак и другие классики о русской трагедии

Революции 1917 года и последовавшая за ними Гражданская война — кровавое и трагичное время в истории России. Миллионы человек погибли, миллионы были покалечены, миллионы оказались лишены родины или свободы. «Русь слиняла в два дня», — писал Розанов. На ее место пришел Советский Союз с принципиально иной идеологией и политикой.

Уже в начале 20-х годов появились первые романы и повести о Гражданской войне. Авторы этих произведений, как правило, сами были либо активными участниками, либо свидетелями тех событий. Часть из них имела ярко выраженную идеологическую окраску (вроде образцово-показательных произведений Фадеева, Серафимовича или Фурманова), но некоторым писателям удалось избежать «агиток» и создать настоящие шедевры русской литературы — не просто задокументировать происходящее, но осмыслить произошедшие со страной кровавые перемены.

Мы выбрали семь таких книг.

Тихий Дон. Михаил Шолохов

«Тихий Дон» — один из главных русских романов прошлого века. И одна из главных литературных загадок. Вопрос о том, сам ли Шолохов написал его, все еще поднимается исследователями его творчества. Именно за эту эпопею писатель получил Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». Роман, бесспорно, является самым известным произведением о Гражданской войне, а образ главного героя, Григория Мелехова, стал своеобразным символом того кровавого и противоречивого периода отечественной истории.

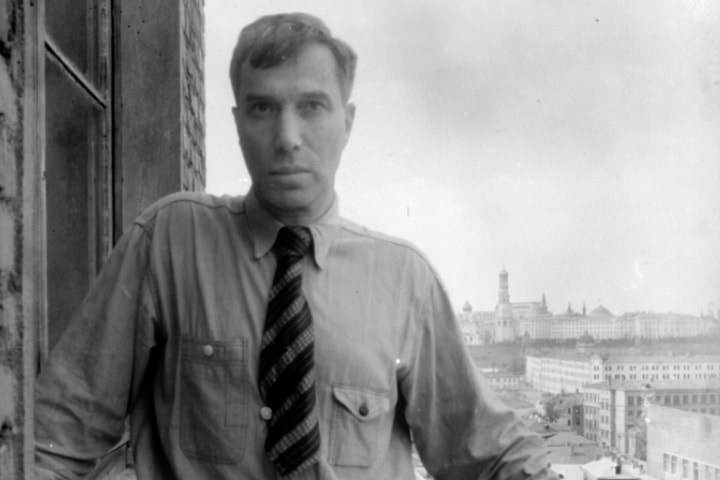

Доктор Живаго. Борис Пастернак

«Доктор Живаго» — роман о начале XX века, о революции 1905-1907 годов, за которой последовала Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции. Роман заканчивается грозным предзнаменованием Второй мировой и ГУЛАГа, однако центральное место здесь занимают роковые события 1917-го.

Несколько семей, несколько сословий и история одного талантливого человека, который побывал и среди белых, и среди красных, потерял двух любимых женщин и медленно сходил с ума вместе со своей страной, повисшей между прошлым и будущим. «Доктор Живаго» метафоричен, и именно за это пострадал Борис Пастернак, так и не сумевший окончательно оправиться от травли, начавшейся после публикации произведения за границей и присуждения ему Нобелевской премии по литературе (от которой писатель был вынужден отказаться).

Белая гвардия. Михаил Булгаков

Первый роман Михаила Булгакова и одно из немногих произведений, точно описывающих события Гражданской войны на Украине. «Белая гвардия» стала реквиемом русской интеллигенции и тому укладу жизни, в котором существовала семья Булгакова и его друзья.

Почти у каждого персонажа этой книги есть свой реальный прототип. Даже дом, где живут Турбины, — это тот же дом, в котором жили Булгаковы до 1918 года. Отдельным героем здесь выступает полумистический революционный Киев, который на протяжении всего романа называется просто «Городом».

Хождение по мукам. Алексей Толстой

Трилогию «Хождение по мукам» Алексей Николаевич Толстой создавал более 20 лет. Работу над «Сестрами» он начал в эмиграции, «Восемнадцатый год» и «Хмурое утро» написал уже после возвращения на родину.

В первой книге отразилась жизнь русской интеллигенции Серебряного века: литературные кружки и салоны, споры писателей и поэтов, будни Петрограда, Москвы, Самары и других городов страны в 1914–1917 годах. Второй и третий романы цикла посвящены событиям Гражданской войны. Вместе с героями Толстого читатель скитается по залитым кровью просторам России и Украины, встречается с Нестором Махно и его анархистами, находится рядом с генералом Корниловым в день его убийства, наблюдает за штурмом Екатеринослава и становится очевидцем многих других событий тех страшных лет.

Писателю удалось создать по-настоящему эпичную панораму жизни страны в один из самых сложных периодов отечественной истории.

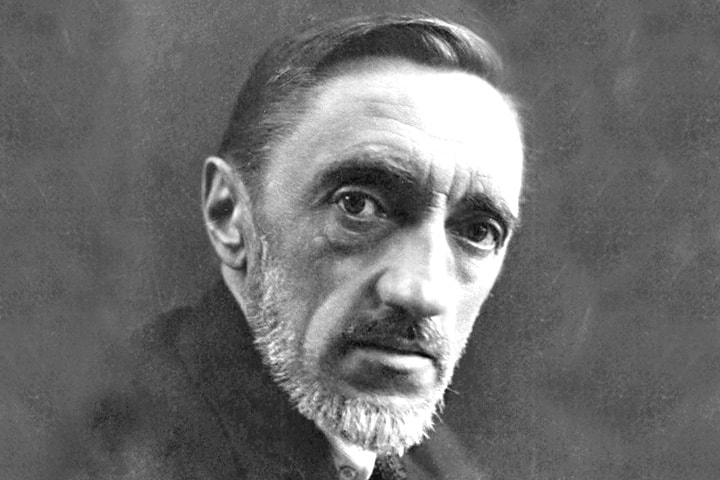

Солнце мертвых. Иван Шмелёв

В центре романа известного русского писателя-эмигранта, автора «Богомолья» и «Лета Господня», лежит противостояние в Крыму. Его «Солнце мертвых» называют одним из самых правдивых и страшных произведений о Гражданской войне в России. Шмелёв собственными глазами видел зверства, которые творили большевики с разбитыми войсками генерала Врангеля и местными жителями во времена Красного террора. Тогда же был расстрелян 25-летний сын писателя. Самому Ивану Сергеевичу чудом удалось спастись. Он бежал с полуострова в Москву, а в 1924 году навсегда уехал из страны.

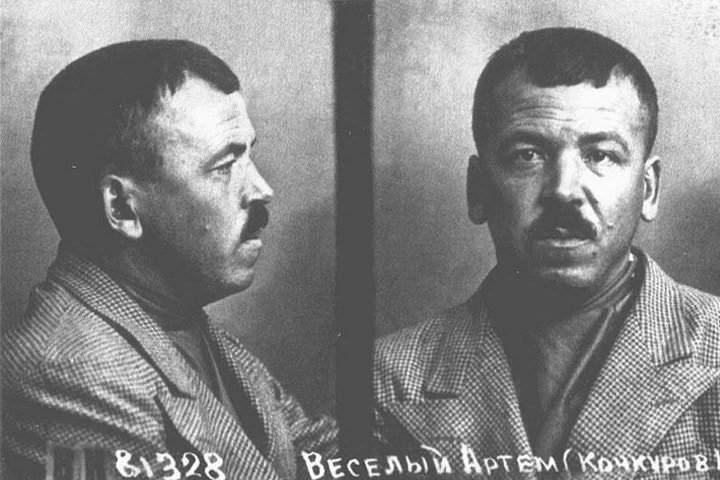

Россия, кровью умытая. Артем Весёлый

Артем Весёлый (настоящее имя Николай Кочкуров) родился в один год с Олешей, Набоковым и Платоновым. По стилистике своих работ был близок к Пильняку. Самым известным его произведением считается роман «Россия, кровью умытая», название которого говорит само за себя. Весёлый воевал на деникинском фронте, затем некоторое время служил чекистом, так что с материалом у него проблем не возникло. Во времена Большого террора писатель быль арестован и расстрелян. Репрессиям подверглись и его ближайшие родственники.

Конь Рыжий. Алексей Черкасов и Полина Москвитина

«Конь Рыжий» — вторая часть эпической трилогии «Сказания о людях тайги», написанная Алексеем Черкасовым и Полиной Москвитиной в 1972 году. Книга является прямым продолжением романа «Хмель», в котором рассказывается о жизни сибирских старообрядцев в XIX и начале XX века.

Дети Гражданской войны. Беспризорники 1920-х годов

Россия за ХХ век пережила две больших «волны» беспризорников. Мы поговорим о самой крупной их них — о волне, появившейся вскоре после Октябрьской революции.

Причинами появления большой массы беспризорников были, конечно, и мировая война, и революция, но в значительной мере последовавшая за ними Гражданская война. В 1917 году в детских домах воспитывалось 30 тысяч человек — 0,018% от 170-миллионного населения Российской империи. К 1922 году численность беспризорников насчитывала от 4 до 7 миллионов человек, в детских домах числилось 540 тысяч человек — при общем населения страны в 130 миллионов всего получаем 3–5,4%.

Беспризорность и безнадзорность стала проблемой всесоюзного масштаба. Почему? Что толкало детей не бродяжничество? И как государство с этим боролось?

Группа детей-беспризорников. Москва. 1922 год

Оставшись без должного ухода, контроля и надзора, дети «выпадают» из системы ценностей общества. Смотря со стороны на чужую жизнь, они морально разлагаются, имея неясное прошлое и смутное будущее, а первородная человеческая эмоция — страх перед унижениями, физической расправой, заключением со стороны остального мира — порождает ответную реакцию — агрессию, проявляющуюся как в защите, так и в нападении.

«…Пяти лет он потерял отца, а позже и мать. Без присмотра, живя у дальних родственников, исхулиганился, и родственники решили сплавить юнца поскорее с рук, сдав его в Николо-Гатчинский институт. Родственники получили облегчение, но институт не обрадовался такому приобретению. Маленький шкетик Колька развернулся вовсю: дрался, ругался, воровал и неизвестно чем закончил бы свои подвиги, если б в это время институт не расформировался…»

Леонид Пантелеев, Григорий Белых. «Республика ШКИД»

Не имея чётких жизненных ориентиров и принципов морали, дети ищут защиты в так называемых шайках, бандах, группировках, где зачастую подвергаются эксплуатации, как трудовой, так и сексуальной. Подобные формирования, иногда подчинённые мафии, представляли большую опасность для общества — они вносили беспорядок в общественную жизнь, нарушали нормальное существование целых городов, и без того немало пострадавших.

Проблема детской беспризорности решалась более полутора десятилетий. Это была настоящая гуманитарная катастрофа: беспризорность и бездомность были источником эпидемий, многочисленных антисоциальных явлений и активно питали детскую и подростковую преступность. Не удивительно, что из социальной проблемы это стало проблемой политической, ей занялись на самом верху. Среди государственных деятелей, оставивших свой вклад в борьбе с беспризорностью, были Ленин, Дзержинский, Луначарский, Крупская. Беспризорники на улицах Казани. 1924 год

Проблема стала признаваться открытой, в 1922 году о ней заговорили в печати. «Известия» публиковали сводки детской преступности, «Красная новь» описывала ситуацию в Крыму. В 1923 году начали активно выпускать методическую литературу по работе с беспризорными.

Беспризорность регулировали специальные государственные органы. Первым из них стал созданный постановлением СНК РСФСР от 4 февраля 1919 года Совет защиты детей, председателем которого был назначен Анатолий Луначарский — глава Народного комиссариата просвещения. В Совет вошло по одному представителю следующих комиссариатов: здравоохранения, социального обеспечения, труда и продовольствия. Обратимся к тексту постановления, чтобы выяснить задачи и полномочия созданного совета:

«Совету… предоставляется право налагать „вето“… на распоряжения ведомств, не входящих в Совет, если… распоряжения ведут к явному ущербу для детей.

Считая дело снабжения детей пищей, одеждой, помещением, топливом, медицинской помощью, а равно эвакуацию детей в хлебородные губернии, одной из важных государственных задач, Совет Народных Комиссаров поручает Совету…

а) согласовать деятельность входящих в него Комитетов по эвакуации детей в хлебородные губернии… объединять их планы общественного детского питания и снабжения…

б) следить за точным выполнением той части… плана, которая касается питания и снабжения детей.

Совету… предоставляется право издавать обязательные постановления, касающиеся охраны здоровья детей, успешной организации их питания и снабжения и вменяется в обязанность следить за неуклонным выполнением их».

Группа беспризорников. 1924 год

Учреждения для беспризорников

Широко распространенными учреждениями для беспризорников были приёмники-распределители и детские дома, типы которых различались — их было свыше 20. Путь беспризорника обычно проходил по простой схеме: улица — приёмный пункт — детдом. В изъятии беспризорников с улиц участвовали милиция и периодически угрозыск.

Перед помещением в детский дом ребёнок задерживался в приёмно-распределительном пункте для оказания ему помощи и подготовки к встрече с организованным коллективом. После детей распределяли по стационарным учреждениям интернатного типа: непосредственно в детские дома, в трудовые коммуны, школы-колонии, школы-коммуны, детские городки. Если детские дома принимали детей от 12–14 лет, то трудовые коммуны брали воспитанников более старшего возраста.

С беспризорностью боролись посредством помещения детей в крестьянские семьи, отправляли их к кустарям, организовывали опеку. С 14 лет воспитанники детдомов принимались в школы ФЗУ, с 16 лет — на производство, на индивидуальное и бригадное ученичество. Драка беспризорников. 1924 год

«Много подростков во время революции, голода и гражданской войны растеряли своих родителей и сменили семью на улицу, а школу на воровство, готовясь в будущем сделаться налётчиками. Нужно было немедленно взяться за них, и вот сотни и тысячи пустующих, полуразрушенных домов снова приводили в порядок, для того, чтобы дать кров, пищу и учение маленьким бандитам».

Леонид Пантелеев, Григорий Белых. «Республика ШКИД»

Железный Феликс, маленькие бродяги и Комиссия

На базе ВЦИК 27 января 1921 года была создана Комиссия по улучшению жизни детей под предводительством Феликса Дзержинского. В её управлении находились столовые, медпункты, ночлежки, «детские городки» и другие объекты, направленные на заботу о беспризорниках. Устанавливался медицинский контроль, режим дня, организовывались мастерские для нужд воспитанников, клубы и кружки. Детские дома рассматривались как один из важных центров идеологического воспитания.

Стоит отметить огромный личный вклад самого Дзержинского в работу комиссии. В её учреждениях тысячи обездоленных детей получали медицинское обслуживание, образование, питание и, самое главное, возможность дальнейшей самореализации. На базе коммуны имени Дзержинского было создано целое предприятие, где работали подростки, создавая один из самых современных по тем годам фотоаппаратов под названием «ФЭД», то есть первые буквы имени, отчества и фамилии Феликса Эдмундовича Дзержинского. Восемь бывших беспризорников стали впоследствии академиками АН СССР. Беспризорники за игрой в карты. 1925 год

Ещё до создания Комиссии, в 1919 году, Дзержинский настоял на том, чтобы специальный декрет Совета народных комиссаров постановил бесплатно обеспечивать детей продуктами питания вне зависимости от их социального происхождения. Такая позиция «железного Феликса» понравилась далеко не каждому, но Ленин её поддержал и подписал декрет. По инициативе Дзержинского вводится детская карточка на получение обеда из двух блюд, кроме того — 30 хлебных и 30 продуктовых талонов в месяц. К слову — тогда паёк рабочего или красноармейца был меньше. В письмах к сестре Альдоне, датированных еще 1902 годом, Дзержинский говорил ей, что любит детей как никого другого. Его жена вспоминала:

«…В то лето мне пришлось наблюдать, как горячо любит Юзеф (один из псевдонимов Дзержинского. — Ред.) детей. Я часто заставала в его квартире ребятишек, бегавших, шумевших, делавших из стульев трамваи и поезда. Юзеф собирал со двора детвору бедноты и устраивал для них у себя в квартире нечто вроде детского сада».

Комиссия была создана по его инициативе, так как он желал бросить свои личные силы и силы ВЧК на борьбу с беспризорниками. За каждую мелочь, за каждый недоданный кусок хлеба Дзержинский спрашивал сурово и добивался немедленного исправления ситуации. Категорическое требование Дзержинского «для детей нет тюрем и лагерей» не осталось пустым звуком. Уже во второй половине 1924 года в местах заключения находились только 1 179 несовершеннолетних преступников: 386 — под следствием, 730 — срочных, 63 — пересыльных. Большинство этих ребят разобрали трудовые коммуны. К 1924 году в РСФСР уже имелись 250 детских домов, 420 трудовых коммун и 880 «детских городков». Беспризорники на параде. 1925 год

Комиссией объединялись и координировались все ведомства, направленные на ликвидацию беспризорности. Все приюты, детдома и прочие учреждения были переданы в государственное ведение Наркомпроса. В задачи Комиссии входили:

1) продовольственная, жилищная, топливная помощь, помощь вещами, учреждениям, которым подведомственна забота о жизни и здоровье детей, в первую очередь беспризорных;

2) издание в пределах своих полномочий постановлений и законов об охране жизни и здоровья детей;

3) внесение во ВЦИК предложений по изданию законов и постановлений, касающихся деятельности Комиссии.

Слаженная работа организации началась далеко не сразу, так как работу Комиссии сильно усложнил голод, начавшийся в тот же год в Поволжье. Помимо 5 млн беспризорников, что уже были в сфере деятельности Комиссии, появилось ещё 8 млн детей из голодающих регионов, и среди них тоже были те, кто потерял родителей. Из-за этой ситуации возникали новые детдома. Их количество быстро росло: так, если в 1917 году воспитывалось 30 тысяч детей, то в 1920 году их было 400 тысяч, а в 1922 году — уже 540 тысяч. Несмотря на тяжёлые условия, советская власть не только стремилась дать помощь как можно большему количеству детей, попавших в трудную ситуацию, но и воспитать их соответствующим образом — в духе марксистско-ленинской идеологии. Это показывают пионерские учреждения, возникающие с 1922 года, в которые принимали с 12 лет.

И сами организации, и их воспитанники постепенно крепли и вставали на ноги. Была поставлена задача определения в дома всех беспризорников и подготовки их к самостоятельной жизни.

Постепенно принимались постановления о трудоустройстве воспитанников, о закреплении детдомов за различными предприятиями и колхозами, что продолжало укреплять материальную базу этих детских учреждений и упрощало трудоустройство выпускников и выдачу им жилья. Активной была деятельность ведомств и организаций по социальной защите детей.

Деятельность АРА и РОКК

Помощь беспризорникам оказывало не только Советское государство. Она шла из-за океана в виде продуктовых посылок и оказывалась на месте поражённых голодом и войной районов. Тут фигурируют две организации — Американская администрация помощи и Российский (Советский) Красный Крест.

Американская администрация помощи (American Relief Administration, она же ARA или по-русски АРА) — эта негосударственная организация в США существовала с 1919 года до конца 1930-х годов и в большей степени приобрела известность благодаря оказанию помощи Советской России в ликвидации голода в Поволжье в 1921–1923 годах. Как мы можем понять, напрямую с беспризорниками организация не связана, но отметим создание в постреволюционном Петрограде 120 кухонь, возможность питаться в которых получили 42 тысячи детей. Пищу получали дети до 14 лет, прошедшие медицинское обследование, признанные голодающими и имевшие специальную карточку — Admission Ticket. Занятия с бывшими беспризорниками. Москва. 1925 год

Появление капиталистической организации АРА в советском государстве произошло после просьбы Максима Горького об оказании помощи голодающей России и последующего подписания в Риге договора о помощи с наркомом иностранных дел Максимом Литвиновым. Изначально предоставляя горячее питание для голодающих, АРА позднее стала привозить им одежду из хлопчатобумажных и шерстяных тканей. Живущие за пределами Советской России граждане других стран, включая США, также могли помогать голодающим посредством продуктовых посылок: в американском банке или офисе АРА покупался продуктовый купон на 10 долларов, а затем относился в ближайший склад АРА, где обменивался на посылку для определённого человека, общий вес которой составлял около 53 кг.

К концу 1921 года помощь АРА получали 565 тысячи детей — в Самарской, Казанской, Саратовской и других губерниях.

В очерке «Киев-город» Михаил Булгаков говорил об АРА следующее:

«„Ара“ — солнце, вокруг которого, как Земля, ходит Киев. Всё население Киева разделяется на пьющих какао счастливцев, служащих в „Аре“ (1-й сорт людей), счастливцев, получающих из Америки штаны и муку (2-й сорт), и чернь, не имеющую к „Аре“ никакого отношения».

С помощью детям Советской России не напрямую связан и Красный крест, известный также как РОКК — Российская организация Красного креста. С 1921 года она участвовала в борьбе с голодом в Поволжье, Туркменистане, Киргизии, а с 1922 года ежедневно оказывала продовольственную и медицинскую помощь 30 тысячам детей, также боролась с малярией. В 1923 году РОКК начал борьбу с эпидемией тифа, малярией, холерой, оспой и так далее.

Известные деятели и их вклад в борьбу с беспризорничеством

С работой, связанной с беспризорниками, связано не так много известных личностей. Рассмотрим их деятельность подробней. Надежда Крупская

Всю жизнь Крупская активно занималась теоретико-педагогической работой, написав немало трудов о воспитании и образовании детей. Во время эмиграции она изучила массу литературы по педагогике и вопросам просвещения, ознакомилась с организацией дошкольного и школьного образования во Франции и Швейцарии, в 1915 году написала книгу «Народное образование и демократия», где отстаивала идею необходимости политехнического обучения.

После революции она занялась работой по народному просвещению, в 1920 году стала председателем Главполитпросвета при Наркомпросе, в 1929 году заняла пост заместителя Наркома просвещения РСФСР, её называли «душой Накромпроса». Она очень любила детей, хотя у неё не было своих. В автобиографической книге «Моя жизнь» она писала:

«Я всегда очень жалела, что у меня не было ребят. Теперь не жалею. Теперь их у меня много — комсомольцы и юные пионеры».

Крупская боролась с детской беспризорностью, организовала сотни детских садов и школ, библиотек и пунктов ликвидации безграмотности, школ для взрослых, что помогло преодолеть тотальную безграмотность населения. Она участвовала в разработке документов по народному образованию, главными принципами которого считала бесплатность, общедоступность и обязательность общего образования до 17 лет, обеспечение школьников пищей, одеждой и учебными пособиями за счёт государства. Анатолий Луначарский

Отношение к детям Советского государства товарищ Луначарский выразил в статье «О неделе ребенка»:

«…Забота о детях будет не только частью нашей революции, но она — необходимейшая мера самой прочности революции… Судьба России лежит именно в детях, правильное физическое и общее воспитание которых даёт тех граждан, которые впервые, быть может, войдут в подлинный социалистический строй и определят его характер».

В своих работах он утверждает, что основной целью воспитания было воспитание человека, сочетавшего в составе своей личности культурную гармоничность и пламенные идеи коммунизма, человека, способного за эти идеи бороться. В статье «Детское движение и коммунистическое воспитание» Луначарский писал:

«Если мы не будем вырабатывать из ребёнка борца, личность, то это нам помешает создать очень многое, помешает создать и гармоническое общество».

Человека новой формации должны были отличать верность заветам товарища Ленина, идеям пролетарского интернационализма, коллективизм, умение мечтать, видеть перспективы развития общества. В воспитании ребенка должны были сочетаться нравственное, эстетическое, физическое и трудовое воспитание. Как мы упоминали выше, Луначарский в январе 1919 года взял на себя руководство Советом защиты детей, а в 1920-м по его инициативе была проведена Неделя защиты ребенка. Луначарский принимал личное участие в организации пионерского движения, посещал детские сады и школы, детские библиотеки и детские дома, выступал на митингах и собраниях детей. Он рассказывал детям о важности образования и общественной деятельности. Владимир Ленин

В деятельности Ленина, связанной с детьми, место занимали две главных проблемы: ликвидация безграмотности среди детей и борьба с беспризорностью. Именно по указаниям Ленина были образованы Совет защиты детей и Комиссия по улучшению жизни детей. Антон Макаренко

Известный писатель и педагог Антон Макаренко в год революции — 1917-м — заведовал двумя училищами — железнодорожным в Крюкове и городским в Полтаве. В 1920 году он возглавил трудовую колонию для несовершеннолетних правонарушителей неподалеку от Полтавы, позднее она была переведена в Куряж под Харьковом. С 1927 года работа в колонии совместилась с организацией детской трудовой Коммуны имени Ф.Э. Дзержинского под Харьковом. С 1928-го Макаренко заведовал Коммуной, а уже в 1935-м он стал помощником начальником отдела трудовых колоний НКВД УССР. В 1937 году Макаренко переехал в Москву, посвятив себя литературной и педагогической деятельности.

Его опыт уникален тем, что глубокие знания вкупе с личным педагогическим опытом позволили ему уже в 1920-х годов подойти к разработке принципиально новой системы воспитания, отвечавшей требованиям новой идеологии. Работа Макаренко начиналась в условиях разрухи во всех сферах общества и государства. Предстояло преодолеть огромную пропасть — от края марксистско-ленинского идеала человека будущего до края запущенных, обиженных и заброшенных детей, на долю которых выпали многие испытания. В учреждениях Макаренко приоритетным было создание организованного коллектива, который зиждился на соединении воспитания и обучения с производственным трудом.

Что почитать

О беспризорниках написано много художественных и несомненно интересных книг. Но предупреждаем — жизнь бродяги-беспризорника романтизировать не стоит даже под влиянием такой литературы.

Григорий Белых, Леонид Пантелеев. «Республика ШКИД» (с элементами автобиографии)

Виктор Авдеев. «Лёнька Охнарь» и «Моя Одиссея» (также автобиографические)

Виктор Астафьев. «Кража»

Максим Горький. «О мальчике и девочке, которые не замерзли», «Нищенка», «Зрители», «Пепе» (рассказы»

Лев Гумилевский. «Плен» (приключенческая повесть)

Камил Икрамов. «Улица оружейников» (приключенческая повесть)

Галина Карпенко. «Как мы росли»

Николай Картавый. «Беспризорник Кешка и его друзья»

Михаил Касаткин. «Уголёк и Яшонок» (автобиографическая повесть)

Алексей Кожевников. «Шпана. Рассказы из жизни беспризорных»

Леонид Пантелеев. «Лёнька Пантелеев» (тоже автобиографическая повесть)

Софья Петренко. «Зелёные воробушки» (рассказы)

Лидия Сейфуллина. «Правонарушители»

Вадим Шефнер. «Имя для птицы» (мемуарная проза)

Вячеслав Шишков «Странники»

Педагогические и публицистические работы выходили у ключевых советских общественно-политических деятелей:

Максим Горький. «Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре (1917−1918)»

Надежда Крупская. «Педагогические сочинения»

Анатолий Луначарский. «Основы позитивной эстетики», «Статьи об искусстве»

Наконец, полезная информация есть и в законодательных источниках:

«О Комиссии при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете по улучшению жизни детей». Декрет ВЦИК от 10.02.1921

«Об Отделе призрения несовершеннолетних». Постановление Народного Комиссариата Государственного Призрения РСФСР от 25.01.1918

«О переходе в ведение Народного Комиссариата Государственного Призрения всех учреждений призрения несовершеннолетних и малолетних детей и об учреждении Коллегии призрения несовершеннолетних». Постановление Народного Комиссариата Государственного Призрения РСФСР от 26.01.1918

«О порядке и условиях расходования средств на мероприятия по борьбе с детской беспризорностью». Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 17.01.1927

«О плане борьбы с детской беспризорностью». Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.06.1927