Культура речи дошкольников

Инесса Рыжкова

Культура речи дошкольников

Культура речи – часть общей культуры человека. По тому, как человек говорит или пишет, можно судить о уровне его развития, его внутренней культуры. Владение человеком культурой речи является не только показателем высокого уровня интеллектуального и духовного развития, но и своеобразным показателем готовности к общению. Культурой речи важно владеть всем. Мы все общаемся с людьми в том числе и дети. Они играют, организовывают свои игры, учатся и т. д.

Культура речи – это совокупность навыков и знаний человека, обеспечивающих целесообразное и свободное применение языка в целях общения, «владение нормами устного, а в дальнейшем и письменного литературного языка (правила произношения, ударения, словоупотребления, грамматики, стилистики, а также умение использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и содержанием речи».

Исследователи выделяют три аспекта культуры речи:

• Первый, важнейший аспект – нормативный. Языковая норма – это центральное понятие культуры речи. Культура речи, предполагает прежде всего, соблюдение норм литературного языка, которые воспринимаются его носителями, говорящими или пишущими, в качестве «идеала», образца.

• Вторым важным качеством культуры речи является коммуникативная целесообразность – это умение находить, в языковой системе для выражения конкретного содержания в каждой реальной ситуации речевого общения адекватную языковую форму. Выбор необходимых для данной цели и в данной ситуации языковых средств – основа коммуникативного аспекта речи.

• Третий – этический аспект культуры речи. Этический аспект культуры речи приписывает знание и применение правил языкового поведения в конкретных ситуациях таким образом, чтобы не унизить достоинства участников общения. Этические нормы общения предусматривают соблюдение речевого этикета. Речевой этикет представляет собой систему средств и способов выражения отношения, общающихся друг к другу. Речевой этикет включает речевые формулы приветствия, просьбы, вопросы, благодарности, поздравления, обращения на «ты» или «вы», выбор полного или сокращенного имени, формулы обращения и т. д. Этический компонент культуры речи накладывает строгий запрет на сквернословие в процессе общения и другие формы оскорбляющие достоинство участников общения или окружающих людей.

Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта культурного человека. Совершенствовать свою речь и речь детей – задача каждого из нас. Для этого нужно учить детей следить за своей речью, чтобы не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в построении предложений. Нужно постоянно обогащать словарь детей, учить их чувствовать своего собеседника, учить отбирать наиболее подходящие для каждого случая слова и конструкции. Помимо этого надо учить детей правильно использовать интонацию в речи.

Для развития речевой активности можно использовать следующие упражнения:

1. Детям предлагаются несколько сюжетных картинок, и дается задание: «Расскажите, что говорят друг другу герои рисунков». «Расскажите, на какой картинке слово сообщает, веселит, огорчает, утешает…» «Расскажите, герои каких сказок изображены на рисунках? Какие слова для приветствия они используют? Здравия желаю! Добро пожаловать! Милости просим! Здравствуйте! Добрый день, батюшка! О, достопочтенный отрок, Волька ибн Алёша! И т. д»

2. Подумайте и ответьте, какие слова сказала Таня своей подруге Оле, когда дарила ей цветы.

4. «Объясни пословицу»

(Доброе слово лечит, а худое калечит. Ласковое слово что солнышко. От худого слова да навек ссора. Слово не стрела, а пуще стрелы разит.)

5. Предложить детям запомнить важные правила речевого поведения: а) сначала подумай, потом говори. б) Не употребляй в речи грубых слов и выражений. в) Говори собеседнику добрые и вежливые слова. г)Выслушивай того, кто хочет с тобой поделиться мыслями и чувствами.

6. Разыграйте ситуации: * Встретились два друга, они давно не виделись. *На улице воспитанник подходит к воспитателю и задает вопрос; * Вы обращаетесь к незнакомому человеку с вопросом, «который час»;

7. Послушай стихотворение и расскажи его, меняя громкость голоса – шепотом, нормально, громко: Осенние стихи В лесу такая тишина, как будто лес пустой. Чтоб тишина была слышна, Тихонечко постой Как лучше звучит это стихотворение?

9. Произнесите скороговорки (тихо, средне, громко, медленно, обычно, быстро) 1) Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, для бобрят добры. 2) Еле-еле Лена ела, есть от лени не умела.

10. Нарисуй цветок добрых слов. В каждом лепестке напиши добрые слова разным людям (если ребенок умеет печатать) Скажи добрые слова разным людям: маме, бабушке, воспитателю, другу, дяде, и т. д.

Все вышеперечисленные упражнения помогут ребенку не растеряться в незнакомой ситуации. Научат его говорить правильно и красиво, рассуждать, а следовательно овладеть речью как средством общения.

Итоговое занятие по развитию речи во второй младшей группе по теме «Звуковая культура речи» Цель: закрепить с детьми артикуляцию звуков «А», «И», «О», «У». Задачи: Образовательные: закрепить с детьми артикуляцию звуков «А», «И»,.

Конспект ООД по развитию речи «Звуковая культура речи. Работа над предложением» Конспект организованной образовательной деятельности с детьми подготовительной группы по развитию речи Тема: Звуковая культура речи. Работа.

Конспект открытого занятия по развитию речи в средней группе. Звуковая культура речи: звук [ч]. Конспект открытого занятия по развитию речи в средней группе. Тема: звуковая культура речи: звук ч. Цель: обучение правильному произношению.

Конспект по развитию речи. Звуковая культура речи «Звук [Ц]» Речевое развитие Звуковая культура речи: звук «ц». Цели и задачи: Упражнять детей в произнесении звука ц (изолированного, в слогах,.

Конспект занятия по развитию речи во второй младшей группе «Звуковая культура речи: звук [у]» Цель: упражнять детей в чётком произношении звука и (изолированного, в словосочетаниях, в словах). Задачи : воспитывать чувства ответственности,.

Упражнения для развития речи старших дошкольников «Народная культура» Игровое упражнение «Кто? Что?» Покажите ребенку любую иллюстрацию к сказке. Пусть он назовет слова-предметы, отвечающие на вопрос: «Кто?».

Звуковая культура речи «Формирование звуковой культуры речи во второй группе раннего возраста» МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино Белгородской области» Доклад на тему: «Формирование звуковой культуры.

Звуковая культура речи «Звук [а]-[у]». Конструкт занятия «Развитие речи». Вторая младшая группа 1. Организационный Воспитатель при помощи словесного приема – вопрос к детям, активизирует внимание детей. Воспитатель показывает на экране.

Речевая культура дошкольника

Елена Вырвич

Речевая культура дошкольника

Говорить умеют почти все, но говорить правильно, лишь единицы из нас. Разговаривая с другими, мы пользуемся речью как средством передачи своих мыслей. Речь для нас является одной из главных потребностей и функций человека. Именно речь отличает человека от других представителей живого мира. Именно через общение с другими людьми человек реализовывает себя как личность.

Дар словотворчества у детей можно наблюдать уже в раннем возрасте. Этот исключительный в речевом отношении период детской жизни описал К. И. Чуковский в книге «От двух до пяти». Герои книги «От двух до пяти» познают мир взрослых в первую очередь через живое богатство речи, принимая и понимая все со свойственной детям любознателыюстью и доверием.

Во второй главе «Подражание и творчество. Детское чутье языка»читаем: «Если бы потребовалось наиболее наглядное, внятное для всех доказательство, что каждый малолетний ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, достаточно было бы приглядеться внимательнее к сложной системе тех методов, при номощи которых ему удается в такое изумителыю корогкое время овладеть своим родным языком, всеми оттенками его причудливых форм, всеми тонкостями его суффиксов, ириставок и флексий».

«Совсем немного науки и истории»

На особенность познания дошкольниками окружающего мира через родное слово обращали внимания и русские педагоги XIX столетия. Одним из первых данную проблему стал изучать К. Д. Ушинский. Он и его последователи призывали к внимательному и бережному развитию в детях чувства слова, которое берет начало в речевых традициях семьи.

В статье «Родное слово» К. Д. Ушинский характеризует язык и живую речь как основной сиособ приобщения ребенка к культуре, духовно-нравственному богатству народа, познанию мира. «Язык, созданный народом, развивает в ребенке способность,которая создает в человеке слово и которая отличает человека от животного: развивает дух».

Детей Елизавета Ивановна называет «мастерами слова», которые только в нормальной, непринужденной атмосфере могут до конца реализовать данную им свыше способность познания окружающего мира через богатство родной речи.

Судить о начале развития личности ребёнка дошкольного возраста без оценки его речевого развития невозможно. Речь – это важнейшая творческая психическая функция человека. Недостаточное развитие речи ведет к торможению интеллектуального развития ребенка, к его неуспеваемости в школе.

С развитием речи связано формирование как личности в целом, так и всех основных психических процессов. Поэтому определение направлений и условия развития речи у детей относится к числу важнейших педагогических задач. Проблема развития речи является одной из актуальных в системе работы педагога дошкольной организации.

Язык и речь представляют собой своеобразный «узел”, в который «сплетаются” различные линии психического развития – развитие мышления, воображения, памяти, эмоций.

Сегодня мы постоянно слышим о кризисе семьи и культуры. Вульгарная речь, табуированные когда-то выражения, жаргонизмы, сленг стали обыденным явлением. На таком языке говорят и родители, и дети. Культура речи детей напрямую зависит от культуры речи окружающих его взрослых.

Формирование детской речи происходит путем подражания речи взрослых. Подражая взрослым, ребенок перенимает «не только все тонкости произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, которые встречаются в их речи».

Основные негативные явления в устной речи сегодня:

• речевые штампы;

• неправильное расположение слов;

• низкий уровень общей речевой культуры;

Слова-паразиты: в принципе, это, так, тсс., такскать (так сказать, блин, например, вот, в общем-то, типа, короче говоря, в натуре, это самое, понимаешь и многие другие.

Причины возникновения слов-паразитов:

повышение эмоциональности речи, взволнованность;

снятие психологического напряжения (эмоциональная разрядка);

демонстрация пренебрежительного отношения к системе запретов;

демонстрация принадлежности говорящего к «своим»;

недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаётся быстро найти нужное слово);

намеренное заполнение паузы между словами или выражениями;

быстрая, неподготовленная, спонтанная речь;

мода на некоторые слова.

Все стали как бы забывать,

Что как бы даже не умеем

Без «как бы» пару слов связать.

Добро бы было как бы в дело,

Пусть даже как бы наугад.

А то ведь как бы неумело

И чаще как бы невпопад.

В воспитании культуры речевого общения дошкольников важную роль играют развитие всех сторон речи, знание правил и норм речевого этикета, использование их в зависимости от ситуации. Речевое общение подразумевает умение правильно, выразительно и точно говорить, с одной стороны, и умение слушать собеседника и извлекать ту информацию, которую вложил в свою речь говорящий, с другой стороны.

Советы практического характера,

направленные на формирование речевой культуры детей

Кроме того, что развитие речи дошкольников является одним из главных направлений работы с дошколниками в детском саду, большое значение имеет то, какую речь слышит ребенок дома. Поэтому одним из направлений работы по развитию речи является работа с родителями. Елена Ивановна Тихеева большую роль в развитии речи дошкольников отводила родителям.

1. Родители, педагоги непременно должны заботиться о том, чтобы на первых же порах жизни детей они слышали речь безукоризненно правильную, ясную, логически последовательную и по содержанию для них доступную. Следует избегать трудных и непонятных слов и выражений, но нельзя и подделываться под детский лепет.

2. Говорить с детьми необходимо непременно медленно, отчетливо и громко, так как медленная громкая речь имеет огромное значение в деле развития ассоциаций, в возбуждении яркой зрительной восприимчивости. Тогда можно рассчитывать, что речь, обращенная к детям, проникнет в их сознание в полном объеме отражаемых ею представлений, слово и представление не разъединятся, слово не превратится в пустой, лишенный внутреннего содержания звук.

4. Помимо чтения вслух важным средством речевого развития детей является организация бесед с ребенком. Ребенок, в сущности, всегда экспансивен, словоохотлив, если только ему приходится говорить о том, что его живо интересует. А потому, заботясь о развитии речи детей, говорите с ними о том, что им дорого и близко, о том, что они сами пережили, испытали, видели, любили.

Рекомендации по формированию речевой культуры в воспитании детей

1. Соблюдать правильность и чистоту собственной речи, следовать традициям русского речевого этикета, знать и любить родной язык.

2. Постоянно беседовать с детьми, называя им окружающие предметы, описывать природные явления, передавая лексическое богатство языка.

3. Говорить медленно, отчетливо и громко, добиваясь того, чтобы дети понимали смысл высказывания.

4. Обязательно учить отличать доброе высказывание от дурного.

5. Как можно больше читать вслух литературные произведения и народные сказки, приучить к тому, чтобы книга являлась для детей источником знаний и добрым собеседником.

Безусловно, эти рекомендации должны стать традициями воспитания. Подобные традиции не только могут помочь в формировании положительно окрашенной речевой культуры ребенка, но и научат маленького человека, только вступающего в жизнь, бережно относиться к слову, понимая заложенную в нем силу разрушения и силу созидания.

Классный час на тему: Культура речи, 1 класс

Разработка классного часа о культуре речи для младших школьников 1-2 класса

Ситуативная беседа-рассуждение о культуре речи «Правильно ли мы говорим?»

Цели и задачи занятия:

• привитие интереса к русскому языку, умению говорить правильно; развитие коммуникативных навыков младших школьников;

• воспитание этических норм поведения и культуры речи младшего школьника.

Описание классного часа

Учитель: Ребята, сегодня мы поговорим о культуре речи. Эта тема очень актуальна, потому что частенько среди ребят вашего возраста можно услышать не только грубые, но и нецензурные слова. А как часто в своей речи вы допускаете «слова-паразиты», т. е. слова, которые вовсе неуместны в данном диалоге или разговоре: «короче», «как бы» и т. д.

Всему название дано — и зверю, и предмету.

Вещей вокруг полным-полно, а безымянных — нету.

И все, что может видеть глаз, — над нами и под нами,

И все, что в памяти у нас, означено словами.

Они слышны и здесь, и там, на улице и дома:

Одно — давно привычно нам, другое — незнакомо.

Язык — и стар, и вечно нов!

И это так прекрасно —

В огромном море — море слов —

(А. Шибаев «Слова, слова, слова. »)

Культурный человек умеет пользоваться словами, разговаривает на чистом, красивом русском языке, не заменяя названия предметов и явлений непонятными, некрасивыми словами.

Слова — это одежда для наших мыслей. Вот мы любим красивую, нарядную одежду, такую, которую мы надеваем в праздничные дни. Так и нашим мыслям хочется одеваться в красивую одежду, красивые слова говорить всегда, каждый день, а не только в праздник.

И если мы будем облекать наши мысли в красивую одежду — говорить красивые слова, то будем творить добро. В каждом слове есть сила. В добром — добрая, в плохом — злая. И она никуда не улетает, а ходит следом за своим хозяином, живет в его доме.

Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать и предать, и купить,

Слово можно в разящий свинец перелить.

Вот что может слово! А еще словами можно создать настроение, вызвать какие-то ощущения.

Учитель: Давайте поиграем в небольшую игру: придумайте «сладкие», «соленые», «кислые», «веселые», «мягкие» слова. (Ребята предлагают варианты слов.)

Человек с чистой речью, выговаривающий каждое слово, не употребляющий в своей речи «слов-паразитов», ведущий разговор ровно и убедительно, не перебивая собеседника, всегда привлекает к себе внимание.

А вот от сквернослова каждому хочется сразу удалиться подальше. В давние времена человека, который сказал дурное слово, наказывали — пороли плеткой на главной площади города, на виду у всех горожан!

Сегодня так не делают, но сквернословие нигде и ни в одной стране мира не одобряется обществом.

Учитель зачитывает стихотворение С. Михалкова «Лапуся»:

Я не знаю, как мне быть —

Начал старшим я грубить.

Я ему в ответ сердито

За обедом скажет мама:

— Хлеб, лапуся, передай! —

Я в ответ шепчу упрямо:

— Не могу. Сама подай!

Очень бабушку люблю,

Все равно — и ей грублю.

Но и деду возражаю.

Я не знаю, как мне быть —

Начал старшим я грубить.

Ешь скорее! Стынет супчик. —

Положить еще кусочек? —

Ляг, лапуся, на бочок.

Ненавижу, не терплю,

Я киплю от возмущенья

Я не знаю, как мне быть —

Начал старшим я грубить.

До того я распустился,

Что грублю я всем вокруг.

Говорят, от рук отбился.

От каких, скажите, рук?!

Учитель: Чем можно помочь такому мальчику? Что можно посоветовать? (Рассуждения ребят: улыбнуться этому мальчику; заглянуть ему в глаза; взять за руку; погладить по голове; вместе посмотреть на небо и т. д.)

Человека, который произносит скверные слова, нужно опасаться, потому что у него плохие мысли, которые могут привести к плохим поступкам.

Иногда в речи как ребят, так и взрослых встречаются ничего не значащие слова. Такие слова называют пустыми. А пустословием называется разговор ни о чем, разговор попусту. А чем опасны пустые слова? (Возможные варианты ответов.)

Конечно, прежде всего пустословие отнимает много времени у собеседника. Оно обессиливает человека, засоряет пространство.

Иногда мама с папой много раз повторяют свою просьбу, тратят много сил, быстро устают. И если дети любят, берегут своих родителей, то они понимают их слова и просьбы с первого раза, так что повторять не приходится.

Чтобы научиться не пустословить, нужно научиться молчанию. Лучше промолчать, нежели произнести глупое, скверное или ненужное слово. В давние времена были люди, которые накладывали на себя обет молчания и всю жизнь молчали. Это давало им силы. Недаром гласит пословица: «Слово — серебро, а молчание — золото».

А завершить наш разговор я предлагаю песенкой «Игра» (сл. Р. Рождественского, муз. В. Шаинского). (Песню можно исполнить под фонограмму или прослушать аудиозапись.)

Что это такое — портфель без «фель»?

Это все равно, что медведь без «ведь»,

И, конечно, если трамвай без «вай»,

Это что угодно, только вовсе не трамвай!

Я тебе, я тебе, я тебе говорю:

Сперва научись, научись, научись не глотать слова.

Внеклассное мероприятие в 7-9 классе. Культура речи

Цель: Воспитание культуры речи учащихся.

Задачи:

Образовательные: формирование у учащихся бережного, уважительного отношения к родному языку, расширение общего и лингвистического кругозора.

Практические: профилактика чрезмерного употребления в речи учащихся слов-паразитов и сленга.

Развивающие: развитие логики, памяти, внимания, творческих способностей, умения работать в команде, умений сопоставлять, сравнивать и анализировать, а так же умений осуществлять рефлексивную деятельность.

Воспитательные: воспитание интереса к изучению родного языка, активной жизненной позиции, чувства товарищества и ответственности за порученные задания.

Оборудование: Конспект мероприятия, видеоролик «Ералаш: Почему мы так говорим», презентация, карточки для жеребьевки, карточки с заданиями для команд( список сленговых слов и стихотворение для инсценировки), 2 ватмана, ножницы, клей, цветные карандаши и фломастеры, линейки, картинки для оформления стенгазеты, опорные материалы, индивидуальные карточки для проведения рефлексии.

Здравствуйте ребята, я рада вас видеть.

Скажите, в чем главная мысль ролика? Правильно, вот именно об этом мы сегодня с вами и будем разговаривать. А в настоящее время как обстоят дела? Люди более старшего поколения всегда понимают вашу речь? Могла бы такая же ситуация случиться в наше время? Лексика мальчика, конечно, немного поменялась бы, но взрослый по-прежнему ее не понимали бы.

Есть такая поговорка: «Встречают по одежке, а провожают по уму»». А как же люди узнают об уме, ведь вас же не заставляют каждый раз знакомясь с новыми людьми, делать тест IQ, или что-то подобное. А можно по речи человека, по тому, как он говорит определить его умственные способности?

Согласно современным исследованиям, есть 2 явления, наиболее засоряющие речь современных подростков: это слова-паразиты и сленг. Вы знаете, что это такое? Слайд 2.

Слова- паразиты – это слова, употребляющиеся в устной спонтанной речи, они не несут никакого смысла, т.е без них, смысл высказывания никак не изменится, служат для заполнения пауз, употребляются людьми с бедным словарным запасом.

Сленг – это особые слова, выражающие значение уже существующих слов. Употребляется определенной группой людей: молодежный сленг, профессиональный, тюремный.

Скажите честно, а вы сами наверняка употребляете в своей речи, как одно, так и другое явление. Кто-то чаще, кто-то реже, но, тем не менее, все или почти все.

Вы уже разделены на 2 команды. Одна из которых сегодня будет выполнять задания связанные со словами-паразитами, а другая с молодежным сленгом.

Что такое сленг и слова-паразиты мы уже определились, а вот современных примеров еще не приводили. Это и есть первое задание, которое вы получаете. Опираясь на свой личный опыт, на свою речь, речь ваших друзей и одноклассников, я предлагаю вам составить так называемый словарь-паразитариум, куда вы запишите тот сленг и те паразиты, которые сами употребляете. Я думаю, пару минут, вам будет достаточно, напоминаю, вы работаете в группах.

Озвучьте, пожалуйста, ваши примеры. Начнем со слов-паразитов. Слайд 5.

17. Кульно –

18. Го –

19. Фейк –

20. Няшно –

А вторая группа в это время, пытается творчески подойти к инсценировке одного очень интересного стихотворения, написанного Аркадием Хайтом и называющегося “Лишние слова”.

1. Видит как-то гражданин,

Что сарай пылает.

Он звонит по “ноль один”

Срочно сообщает:

2. Я не знаю, как начать,

Но, как говорится,

Я звоню вам, так сказать,

Чтобы поделиться.

Вообщем, значит, стало быть,

Тут такое дело…

1. Можно трубку положить

Все давно сгорело.

1. Кот нахально влез на стол,

Тянется к котлете.

Тут хозяин подошел

И коту заметил:

2. – Вы, Василий, не того,

Знаете ли, бросьте.

Не для вас для одного

Будут, значит, гости!

Вообщем, я сказать хотел,

Что терпеть не стану…

1. Кот давно котлету съел,

Взялся за сметану.

Как видно из этого стихотворения, употребление в речи слов-паразитов может привести к самым абсурдным последствиям.

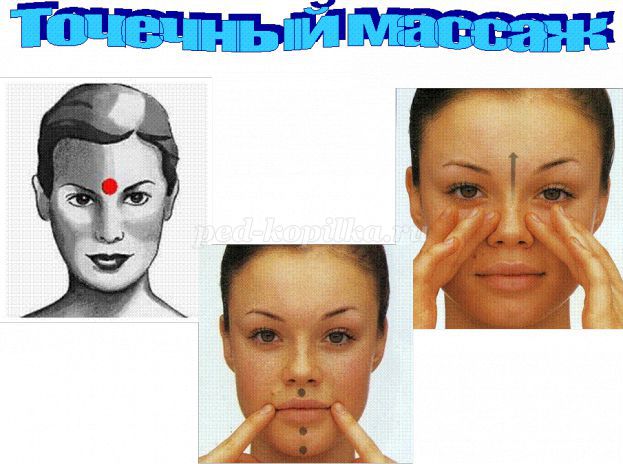

Мы сегодня с вами так активно и творчески работаем, наверное вы уже немного устали? А хотите я вас научу как всего парой движений, и зная несколько точек научиться активизировать работу мозга, избавиться от раздражения, повысить настроение и многое другое?

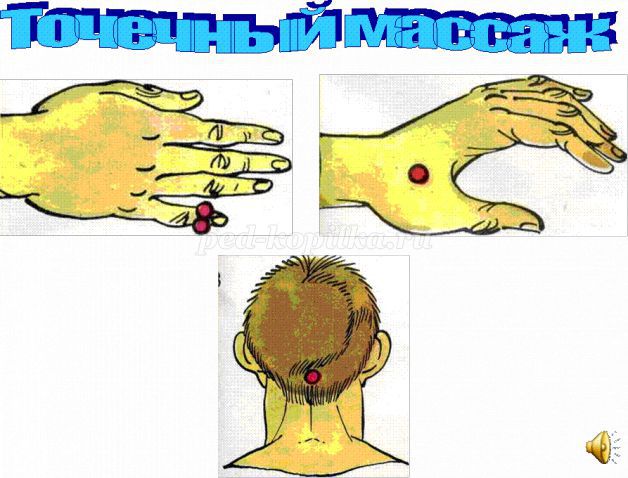

Для этого нам с вами нужно прежде всего встать, расправить плечи и расслабиться. Разогреем ладошки. Чтобы избавиться от умственной усталости и ощутить прилив сил нужно найти и помассировать по часовой стрелке Слайд 7

• 2 точки по сторонам от ногтя мизинца, слегка надавали и массируем.

• Посмотрели на большой и указательный пальцы, нашли место где у вас сходятся косточки, массируем с легким нажимом по часовой стрелке.

• Нашли небольшую впадинку на задней части головы и помассировали ее, опять же по часовой стрелке.

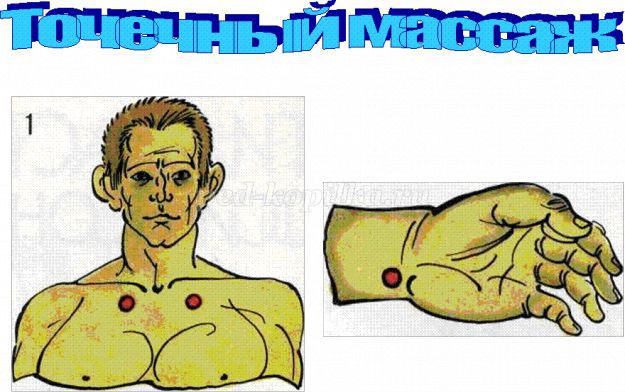

Для снятия стресса: Слайд 8.

• 2 выступающие косточки чуть ниже шеи.

• Точка на запястье со стороны мизинца. При выполнении массажа дышим глубоко и ровно.

Ну и что бы с вашим настроением всегда все было в порядке, тоже есть несколько точек: Слайд 9

• точка на лбу между бровями

• точка у крыльев носа (движения вверх вниз)

• 3 точки над верхней губой, под нижней губой и на подбородке.

Отлично, ну я надеюсь, все взбодрились, усталость ушла и можно с новыми силами продолжать наш разговор дальше.

Мы уже выяснили, что сленг и слова-паразиты загрязняют и обедняют нашу речь, заставляют нас выглядеть нелепо в глазах собеседников, но, наверное, с ними можно как-то бороться? А вы знаете, что раньше для борьбы с нежелательными словами использовался такой метод как мытье языка с мылом? А как вы думаете, есть какие-то более гуманные, но действенные способы для этого?

Да, это очень сложный вопрос, я приготовила несколько вариантов действий, давайте вместе посмотрим, какие из них могли бы нам в этом помочь. Слайд 10-12

— Вообще ничего не говорить.

— Признаться себе в том, что у Вас действительно есть проблемы с чистотой речи

( употребление слов паразитов и сленга)

— Выяснить какие именно слова-паразиты характерны для Вас, принять решение от них избавиться.

— Попросить знакомых делать вам замечание каждый раз когда вы произнесли слово-паразит или сленговое слово, и не обижаться, если на первых порах это будет происходить крайне часто.

— Ничего не делать, я вырасту, и молодежный сленг исчезнет сам собой.

— Назначит самому себе штраф за использование слов-паразитов и сленга( например выполнить какое-либо нелюбимое действие, помыть посуду к примеру, или каждый раз громко и при всех кукарекать, мяукать, лаять и так далее).

— Делать упражнения на дикцию.

— Старайтесь говорить чуть медленнее, слова-паразиты вылетают у нас при спонтанной речи, для заполнения пауз. Если чуть замедлить темп речи, у вас появится время, чтобы продумать дальнейшие слова, пауз не возникнет, и слова-паразиты не будут употребляться.

— Стараться чаще выступать на публике.

— Больше читайте, это увеличит словарный запас.

— Взять словарь и каждый день учить по 10-20 новых слов.

— Бить себя по губам каждый раз, когда произносишь слово-паразит или сленговое слово.

— Выписать все сленговые слова, которые употребляешь, и поободрать к ним синонимы, которыми их можно заменить.

— Поспорить с друзьями, что вы не будете употреблять в своей речи сленг.

— Записаться в кружок ораторского искусства.

А что бы информация, которую вы сегодня узнали лучше вам запомнилась, и что бы с ней могли ознакомиться не только вы, но и учащиеся других классов, давайте сделаем своеобразную стен газету, в которой четко и лаконично отразим основные тезисы нашего сегодняшнего мероприятия. Все необходимое для этого у вас есть на столах, а схему, по которой вы будете делать стенгазету, вы видите на экране. Слайд 13

Тема, над которой работала ваша группа (сленг либо слова-паразиты).

Определение этого явления, то есть, что оно из себя представляет.

Примеры ( их вы записывали в свой паразитариум).

Способы избавления от нежелательно лексики. Выберите 2-3 самых действенных способа и запишите их.

Ну и не забудьте поработать над оформлением.

Давайте повесим наши стенгазеты на доску.

Подведем итоги, у каждого из вас есть небольшая табличка, в котором вы должны оценить, интересным ли для вас было данное мероприятие, как вы работали в ходе него, и что получилось в итоге. Оценочный лист можно не подписывать.

А в заключении нашего мероприятия, еще раз посмотрите на свои газеты, вспомните все о чем мы говорили, и ответьте мне на несколько вопросов. Изменилось ли ваше отношение к словам – паразитам и сленгу? Задумались ли вы над тем, а не слишком ли часто они встречаются в вашей речи? Какое решение вы приняли, нужно ли с ними бороться или вас все устраивает? Вы по прежнему считаете, что в любой момент сможете отказаться от их использования и это будет легко и просто, и они бесследно исчезнут?

Спасибо вам большое, мне было очень приятно с вами работать, я надеюсь, вы тоже получили удовольствие, от нашего совместного времяпровождения.

Рекомендуем посмотреть:

Похожие статьи:

Самоанализ внеклассного мероприятия.

Вашему вниманию было представлено внеклассное мероприятие: «На чистом, русском языке».

Целью данного мероприятия было воспитание культуры речи учащихся. Для достижения данной цели мной были поставлены следующие задачи:

Образовательные: формирование у учащихся бережного, уважительного отношения к родному языку, расширение общего и лингвистического кругозора.

Практические: профилактика чрезмерного употребления в речи учащихся слов-паразитов и сленга.

Развивающие: развитие логики, памяти, внимания, творческих способностей, умения работать в команде, умений сопоставлять, сравнивать и анализировать, а так же умений осуществлять рефлексивную деятельность.

Воспитательные: воспитание интереса к изучению родного языка, активной жизненной позиции, чувства товарищества и ответственности за порученные задания.