Книги о блокаде Ленинграда для чтения детям

Безусловно, нашим современным детям нужно читать об этом, чтоб они знали и помнили. Эта память должна быть в каждом из нас, и обязательно передаваться дальше, следующим поколениям.

Мы составили подборку книг, которые можно почитать детям и с детьми о блокаде Ленинграда.

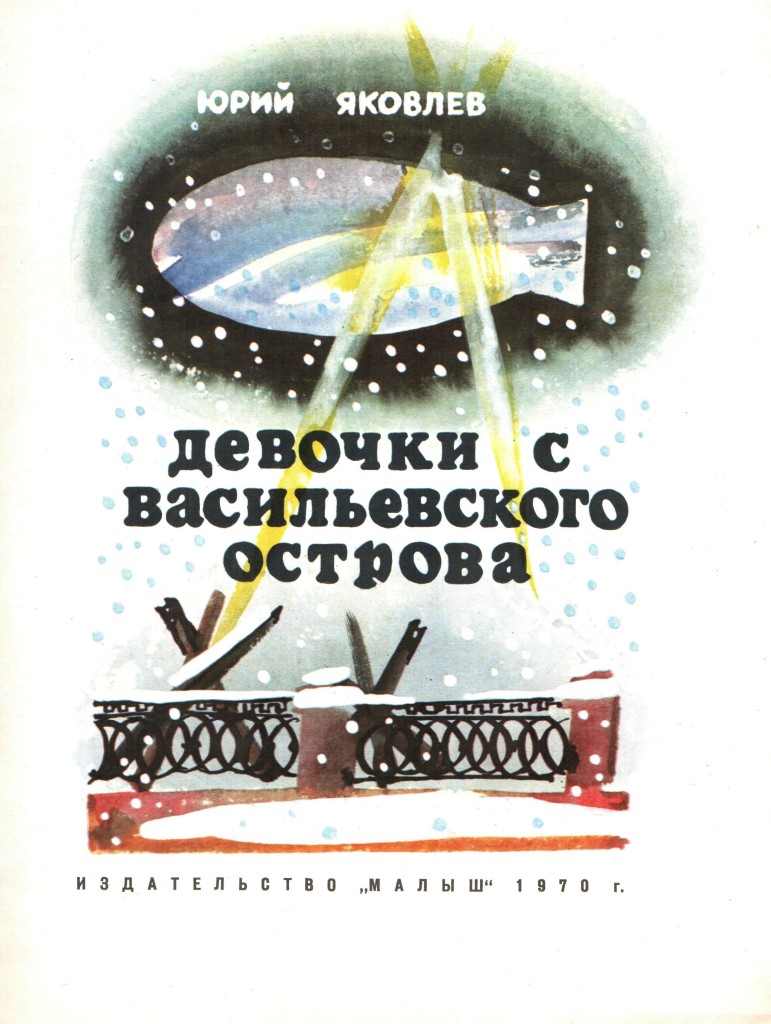

Здесь нет описания ужасов военного времени: вражеских налётов, взрыва снарядов, голода… Но осязаемо встаёт перед глазами всё то большое несчастье, случившееся с нашей страной. В нехитром, незамысловатом сюжете передано размышление о семейных отношениях, о человеческих ценностях, о жителях города-героя Ленинграда и их подвиге.

Книга «Кукла» – это не только рассказ о девочке и её игрушках. Это рассказ о беспримерном подвиге жителей и защитников города на Неве, об истинных человеческих ценностях.

Повесть для детей дошкольного возраста.

В этой книге автор рассказывает о людях с чистой душой и совестью, о том, как, выполняя свой долг, они ежедневно совершали незаметные, но героические подвиги. И девушки-продавщицы из булочной, и управхоз, и врач из госпиталя, и девочка Катя — все они боролись за общее дело, за счастье народа.

Она — о любви, о человечности, о сострадании.

Повесть “Три девочки” – это трогательная история трёх девочек, переживших блокаду Ленинграда и вынужденных столкнуться с недетскими трудностями, правдиво поведает о настоящей дружбе, мужестве и искренней преданности, о нежданных потерях и приобретениях.

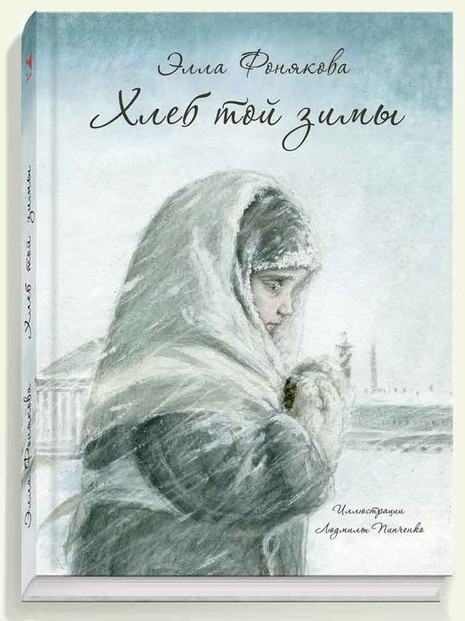

«Как это — война? Что это — война?» Немногим не понаслышке известны ответы на эти вопросы. А первоклашке Лене, оставшейся вместе с семьёй в блокадном Ленинграде, на собственном опыте приходится узнать, «как выглядит война взаправдашняя»: что такое воздушная тревога и как тушить «зажигалку», каким бывает настоящий голод и что, оказывается, оладьи можно приготовить из кофейной гущи, а студень — из столярного клея.

«Хлеб той зимы» Эллы Фоняковой — это и слепок времени, и во многом автобиографичный рассказ о блокадных днях, и пронзительная история о самой обычной девочке, её семье и обо всех ленинградцах, не оставивших окружённый город.

…Она должна была погибнуть в той страшной бомбежке, ее должны были раздавить железные гусеницы прорвавшихся немецких танков, она должна была умереть еще много раз, потому что такого не может вынести даже взрослый и сильный человек. Но, наверное, души и судьбы маленьких, таких же, как она, девочек и мальчиков оставили ее жить, чтобы она могла нам сегодня рассказать о той страшной войне, которую вели блокадные дети, большие и маленькие, как могли… и часто без взрослых, закрывая и спасая своими худенькими тщедушными тельцами нас, сегодняшних…

Эта книга — укор о забытом долге перед ними, детьми Ленинградской блокады, умершими, замерзшими, раздавленными фашистской танковой атакой, разорванными самолетной бомбежкой… И нам нужно этот долг отдать и живым, и мертвым…» Александр Конюшин, директор «ДОМА сотрудничества с ЮНЕСКО в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Но это книга и о невероятном мужестве и стойкости ребят, не струсивших под бомбежками и обстрелами, а тушивших зажигательные бомбы на чердаках, помогавших женщинам и старикам и работавших на заводах наравне со взрослыми… Они быстро повзрослели и стремились сделать все, даже невозможное, для помощи городу, в котором ленинградцы умирали, но не сдавались.

Рассказы и повесть, вошедшие в сборник, автобиографические; и все же прежде всего они — художественные тексты, адресованные подростку. Правдиво и просто рассказывают они о понятных юному читателю вещах: о мальчишеской дружбе и первой любви, о родительском самопожертвовании — и сложности взаимопонимания, о силе и благородстве — и о слабости и низости; одним словом, о детстве и юности, пришедшихся на годы страшного бедствия, Ленинградской блокады.

Избирательная память ребенка запечатлела то, что казалось важным и интересным для героини именно в этом возрасте. Эта особенность воспоминаний способствует тому, что книга воспринимается современными детьми актуально, так как соответствует их собственным чувствам и переживаниям. Рассказы помогают по-новому увидеть и прочувствовать военные события, жизнь и быт блокадного города. Книга адресована читателям старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

«900 дней мужества» В этой повести показана блокада на примере жизни одной семьи — от первого дня войны до ленинградского салюта. В мирную жизнь, когда «в воскресенье 22 июня 1941 года Иван Семенович Пахомов пришел вместе с сыном Алешей и дочкой Дашей в зоосад», врывается известие о начале войны: «И вдруг по радио объявили, что началась война».

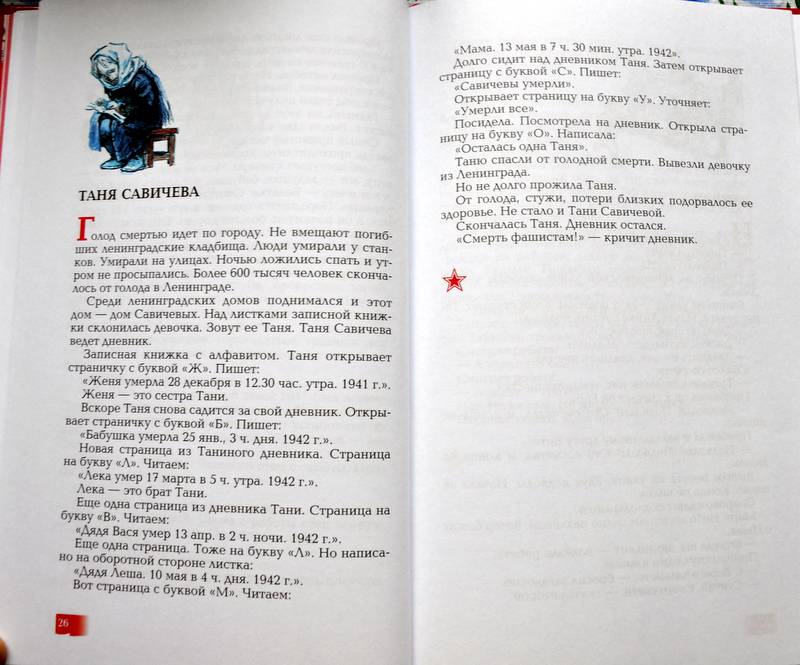

В ткань повествования органично вписываются документальные факты и истории. И про летчика Севостьянова, именем которого потом была названа улица, и про Таню Савичеву, и про Максима Твердохлеба.

Повести «Василий Васильевич» и «Оружие для победы» в чем-то очень похожи. Рассказывают они о судьбах подростков, которые все силы бросили в те тяжелые годы на помощь своему городу. Мальчишки трудились на заводах, старались изо всех сил. Это была их война, они сражались за Родину у станков. Сколько их было таких мальчишек? Василий Васильевич осиротел еще до войны, у Гриши родители погибли во время эвакуации, а сам он чудом остался жив, случайно отстав от поезда…

Интересен факт, что Василий Васильевич — реальный персонаж! И после войны он работал на том же заводе! Именно его рисовал во время войны художник Алексей Пахомов для известного плаката, именно его Пахомов рисовал через тридцать лет — лучшего рабочего! Об этом художник рассказал писателю Воскобойникову. Этот подвиг простого мальчишки стал достойным не только кисти художника, но и документальной повести.

Жизнь одного ребенка. Детство, погубленное под тяжелой канонадой, сломленное потерей родных. Возможно, самое шокирующее это то, что главная героиня это… девочка. Хрупкая, маленькая девочка 12-ти лет. Она должна была бы такой быть, хрупкой, веселой, жизнерадостной, если бы не ужасы, которые описывает нам история, книги и рассказы.

Перед вами искренний и волнующий рассказ о девочке Тане, переживающей блокаду Ленинграда. Благодаря её дневнику ребята узнают о драматических событиях, происходящих в те нелёгкие времена. О голоде, из-за которого страдает семья девочки, о потере близких и родных. Но всегда существует дружба, которая может связывать людей, живущих в разное время.

Для среднего школьного возраста.

Это рассказ о том, как война изменяла жизнь людей и прежде всего, детей, как повлияла на их внешний облик и внутреннее состояние. Речь в рассказе идет о шестилетней девочке Маринке из блокадного Ленинграда, которая жила с писателем в одном доме и по одной лестнице.

Ирина Николаевна Муллер

Блокадные рассказы

Моим родным, пережившим блокаду,

и тем, кто не дожил до Победы, посвящается…

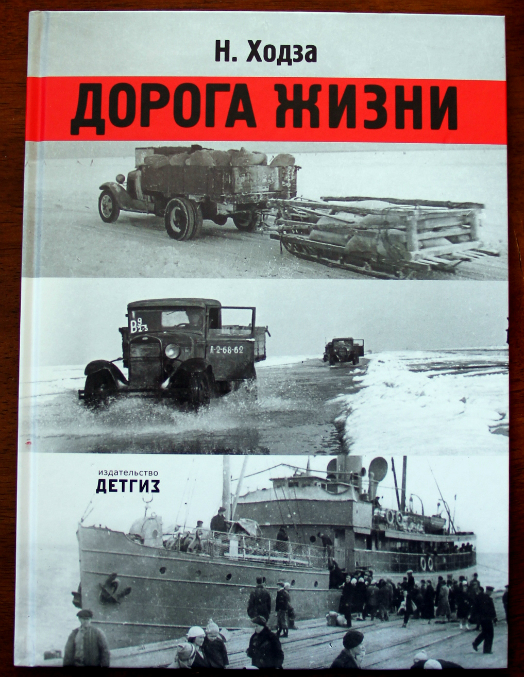

Зимние сумерки. Вокруг пронзительная тишина. Бескрайнее пустынное пространство на сколько хватает глаз. Движущиеся тёмные точки вдали. Одна за другой прорезают собой горизонт. Постепенно увеличиваются, приобретают очертания. Машины. Грузовики. Едут неторопливо. Осторожно. У них в багажниках ценный груз. Вдруг вспыхивает яркий свет, освещая темноту, кажется, покрывшую собой весь земной шар – зажигаются глаза-фары.

Колонна машин медленно и уверенно прокладывает себе путь сквозь неподвижность. Неподвижность постоянна и незыблема, а они едут. У них – цель. И эта цель главенствует сейчас надо всем. Иное не имеет значения. Сейчас – только движение. Глобальность формируется из малого. И совокупность малого и есть глобальность.

Под ними – вода. Метры глубокой, коварной воды – скрытые под толщей льда. Бездна. Но грозная стихия поддерживает их. Над ними – небо. Низкое и тёмное. Космос безмолвно и безразлично следит сверху за происходящим.

Машины едут. Скрипит снег под колёсами. В каждой машине – человек – управляет этим движением. Машины едут вперёд. Они везут муку. Везут её в город. Там люди. Из этой муки испекут хлеб. И накормят им людей. Хлеб даст силы. Небольшие, но силы. Они нужны людям. Люди затопят печку-буржуйку – дома станет тепло. Вскипятят воду. Пошатываясь от слабости, выйдут на улицу – на работу, за водой, в бомбоубежище, на дежурство на крыши. Хлеб подарит жизнь.

И машины едут. Едут без устали, одна за другой. Времени не существует. Всё замерло, остановилось. Существует лишь это движение – здесь и сейчас.

Вдруг – отдалённый грохот. Он нарастает. Постепенно. Приближается. Становится всё сильнее и сильнее. Громче и громче. В небе летят самолёты. Самолёты со свастикой.

Машины останавливаются. Жерла самолётов неспешно открываются. Из них вываливаются бомбы. Стремительно падают вниз. Ровное белое пространство превращается в месиво. Тут и там вверх взмывают столбы воды. Во льду образуются воронки. Огонь. Зарево. Взрывы.

Вода выходит на поверхность. Медленно одна из машин начинает постепенно оседать вниз, исчезать из виду. Затем ещё одна. К ним кидаются люди. Хватают мешки. В мешках – мука. Мука – это чья-то жизнь. Озеро забирает её себе и смыкает над ней свои воды. И через мгновение оно снова спокойно. Лишь недолго виднеются в тёмной, пугающей глубине светящиеся глаза-фары, а потом и они исчезают.

И как будто ничего не произошло.

Стихия нейтральна. Её потревожили.

Гул опять нарастает. Приближаются ещё самолёты. На них звезды. Они атакуют. Небеса разверзлись. Грохот. Воздушный бой. Кажется, вот-вот наступит Апокалипсис. Наша победа.

Опять тишина. Свет фар.

Колонна машин начинает движение.

Второклассница Кира вернулась домой из школы слегка озадаченной.

– Как прошли уроки», – спросила её бабушка. – Что было интересного? Сколько пятёрок ты получила?

Кира немного помолчала, а потом сказала:

– Бабушка, сегодня на переменке мальчишки кидались в столовой хлебом. Было весело. И тут пришла наша учительница Мария Петровна. Она очень расстроилась, когда это увидела. Отчитала мальчишек. А потом прозвенел звонок, мы вернулись в класс на урок. И увидели, что Мария Петровна плакала. Она сказала, что нельзя кидаться продуктами, а особенно хлебом. Что к хлебу нужно относиться с большим уважением. Потому что очень давно в нашем городе была блокада. Город был окружён со всех сторон врагом. Людям было совсем нечего кушать. И хлеб был их единственным спасением. Бабушка, а ты знаешь, что такое блокада? Про что нам рассказывала Мария Петровна?

«Да, Кирочка», – ответила бабушка. – «Я знаю, что такое блокада.

В то время я была совсем маленькой девочкой, такой же, как ты сейчас. Я с родителями жила в Ленинграде на улице Чайковского и ходила в школу во второй класс. А летом мои родители, твои прабабушка и прадедушка, снимали дачу недалеко от Ленинграда. Там были лес и речка. И мы там обычно жили с мамой всё лето. А папа приезжал к нам на выходные.

Я помню, как однажды проснулась на даче солнечным воскресным утром. В этот день мы должны были пойти с ребятами купаться на речку, а потом в гости к одной девочке, у неё был день рождения. И у меня был приготовлен для неё подарок – красивая кукла. Но тут к нам в дом пришли соседка тётя Паша и ещё несколько взрослых. Я слышала, как они разговаривают с мамой. И несколько раз услышала незнакомое слово – война. Война – что это такое и почему из-за этого я не могу пойти на день рождения. Днём приехал папа, и мы начали собирать вещи, чтобы уехать обратно в Ленинград.

В Ленинграде всё было по-другому. Лица людей уже не выглядели такими беззаботными и весёлыми, как это бывает в редкие летние солнечные деньки. Люди собирались на улице у репродукторов – они слушали новости. Что происходит на фронте. Я узнала новое слово – фронт. Это место, где идёт бой между нашей армией и врагами. Все думали, что война – это какое-то недоразумение, и она должна вот-вот закончиться. И мы опять заживём нашей прежней жизнью. Ну а мы с мамой вернёмся на дачу.

Через несколько недель папа ушёл с завода. Он сказал, что должен вступить в ополчение и пойти на фронт, чтобы разбить врага и защитить нашу родину. Ему выдали форму, винтовку, и он вместе с другими мужчинами ушёл защищать город. Их отряд прошёл по центральным улицам. Мы с мамой ходили провожать, махали им вслед. Рядом стояло много людей, тоже провожающих. Многие плакали.

Моя мама работала врачом в больнице. Теперь она не приходила подолгу домой, оставалась на работе ночью. В больницу стали привозить первых раненых. Сначала это было очень непривычно – видеть столько покалеченных, окровавленных людей. Раненых привозили с фронта. К ним приходили врачи, медсестры, санитарки и просили рассказать, что там происходит и когда закончится эта война.

От папы несколько раз приходили письма. В них он передавал нам привет, говорил, что скучает по нас и что вою-ет – защищает нашу родину от врагов.

Очень скоро в магазинах стало меньше продуктов – мама сказала, что надо беречь еду. Потом я узнала новое слово – продовольственные карточки. Нам стали выдавать карточки, я ходила с мамой их отоваривать, мы стояли в большой очереди. Мама давала продавщице карточки, а та взвешивала на весах хлеб, и мы шли домой. Дома мама резала этот хлеб на маленькие кусочки – чтобы разделить его на несколько дней.

А потом наступила зима. Было очень холодно. Так холодно ещё не было никогда. Мороз был минус сорок. Мы надевали на себя всю тёплую одежду, закутывались в тёплые платки, на руки несколько варежек. Но было всё равно холодно. И дома, и на улице. Дома мама соорудила домашнюю печку. Такие печки были теперь во всех квартирах. Они назывались печки-буржуйки. Мы топили их старыми тетрадями, мебелью, вещами. Книги старались беречь. От буржуйки было немного тепла, и ещё мы кипятили на них воду. За водой мы ходили на реку Фонтанку. Потому что наш водопровод разбомбили. Мы с мамой брали мои саночки, ставили на них несколько бидонов и отправлялись в путь. Набирали воду в реке, ставили бидоны на саночки, а потом шли обратно. Шли очень медленно. Потому что сил было мало. В городе начался голод.

А ещё нас бомбили. Я узнала новое слово – бомбоубежище. Так теперь назывался наш подвал. Когда звучал сигнал – воздушная тревога – нужно было быстро собраться, взять с собой сумку с документами и водой и спускаться в подвал. Там уже стояли девушки-дежурные, которые отвечали за противовоздушную оборону – они говорили всем людям поторопиться и идти быстрее. Там, в подвале, мы сидели иногда по несколько часов, а потом нам разрешали вернуться домой. Сначала было страшно и непонятно. А потом все уже перестали бояться. Иногда, когда мы выходили из подвала, мы видели, что рядом разрушен дом. И там уже работают спасательные бригады – расчищают завалы и пытаются найти живых людей.

Дома у нас окна всегда были завешены. А в один мамин выходной я помогала ей оклеивать их ленточками бумаги. Крест-накрест. Это нужно было сделать для того, чтобы стекла не разбились во время обстрела.

Несмотря на голод, холод и бомбёжки наша школа продолжала работать. Хоть и ребят в ней стало намного меньше. Многие уехали, а кто-то умер от голода или во время обстрела.

Скоро я узнала ещё одно новое слово – эвакуация.

Нас с классом посадили на поезд, с нами поехала одна учительница и нас повезли в эвакуацию. Мама осталась в Ленинграде – работать в больнице. По дороге нам несколько раз приходилось выбегать из поезда, ложиться на землю и закрывать голову руками – потому что прилетали фашистские самолёты и бомбили всё вокруг. Но учительница говорила, что скоро враг будет побеждён, и мы сможем вернуться домой. А пока самое лучшее, что мы можем сделать, чтобы помочь взрослым – это хорошо учиться в школе.

Наш класс привезли в маленькую деревню. Сначала нас поселили в школе. И первое что сделали – покормили. Жители деревни принесли варёную картошку, лук, хлеб, кто что мог. Вскипятили большой самовар чая. И можно было есть сколько хочешь. Правда, взрослые не разрешили нам это сделать – чтобы не заболел живот. Мы ведь уже отвыкли нормально питаться. Все дети были очень худые. Люди смотрели, как мы ели, и многие плакали.

Потом нас всех забрали жить в разные семьи. Я писала маме письма. Писала, что у меня всё хорошо, я хорошо учусь, стараюсь помогать по дому тёте Зине (это женщина, которая взяла к себе в дом меня и ещё одну девочку из нашего класса).

Так прошло несколько лет. И вот к нам в школу пришла незнакомая женщина в военной форме и сказала, что блокада Ленинграда полностью снята. Мы теперь можем возвращаться домой.

Нас опять посадили на поезд. Почти все жители деревни пришли нас провожать. За эти несколько лет мы все очень изменились, вытянулись и повзрослели.

И вот – мы в Ленинграде.

На вокзале нас встречают родственники. Встречают не всех. Вдруг на меня кидается со слезами, прижимает меня к себе какая-то незнакомая, очень худая женщина с провалившимися глазами – мама.

Мы едем домой. Едем на трамвае. Ленинградский трамвай опять пошел. Вокруг очень много разрушенных зданий. Наш дом на улице Чайковского уцелел.

Вот, что я знаю о блокаде, Кира».

Бабушка закончила свой рассказ.

Вот и сессия позади. Прощайте до самой осени, учебники и конспекты. За плечами ни много, ни мало – целый первый курс. А за окном – июнь. Двадцать первое число. Теперь уже второкурсница Катя вздохнула с облегчением. Впереди заслуженные каникулы. Только что позвонила лучшая подруга Соня, и девочки договорились провести весь следующий день в прогулках по родному городу.

А сейчас пора ложиться спать – в предвкушении завтрашнего дня. Едва лишь донеся голову до подушки, Катя погрузилась в сладкий, крепкий сон.

И вот с самого утра они с Соней уже гуляют по шумному и вечно куда-то спешащему Невскому. Ярко светит солнце, обнимая и согревая своими лучами всё, что попадётся ему на пути, щедро даря своё тепло, радость и празднично-приподнятое настроение улицам, домам, скверам и паркам и, конечно же, людям. А людей вокруг много. Жизнь бурлит и переполняется через край мироздания. Улыбки, смех, нарядно одетые прохожие. Затейливо украшенные витрины магазинов, многочисленные уютные кафе и шикарные рестораны; мимо проносятся машины, неспешно и вальяжно, строго по своему маршруту подобно важным неторопливым жукам, следуют серьёзные рогатые троллейбусы, автобус неторопливо распахивает двери, чтобы выпустить из своего бездонного чрева доехавших до места назначения и забрать новых пассажиров. Выходной. Обычная суета.

Всё это поглощает, захватывает, завораживает. И ты с головой погружаешься в этот поток солнца, света, радости, причудливого терпкого смешения запахов, красивых старинных зданий, разноцветной, разношёрстной толпы и беззаботности. Время, казалось, остановилось. Девушки полностью слились с происходящим вокруг них. Но вот, пора перекусить. Катя и Соня увидели небольшое симпатичное кафе. Оно располагалось в милом подвальчике огромного дома, скорее всего, построенного ещё в веке девятнадцатом, с живописным фасадом, украшенным лепниной и барельефами. Над входом – вывеска с изображением аппетитных разносолов, которые, по всей видимости, предлагается отведать всем, кто решит зайти на огонёк. Аж слюнки текут. Несколько ступенек вниз – и подруги у цели.

Катя открыла дверь и по инерции сделала несколько шагов вперёд, Соня последовала за ней. Дверь захлопнулась.

Что это? Вдруг стало очень холодно, мороз обжёг лицо, руки, ноги, всё тело. Что происходит? Где мы? Девушки огляделись. Вокруг снег, много снега, он везде – полностью покрывает собой улицу, превращая её в белое поле. Нет, не совсем поле, тут есть и дома. Фасады старинных, до боли знакомых зданий теперь выглядят зловеще и устрашающе. И ещё руины – несколько домов – от них остались только стены, сквозь которые видны небо, воздух, бесконечность. А ведь это же Невский.

Но что с ним не так? Всего пару минут назад он переливался, играл буйством красок, а сейчас здесь только два цвета – тёмный и белый.

Машин нет. Где тротуар, где проезжая часть – непонятно. Один большой путь. В снегу виднеются многочисленные протоптанные дорожки.

Окна домов большей частью заколочены, там, где остались стекла, на них крест-накрест наклеены длинные ленты – во всю длину и ширину. И очень много тёмных дыр, зияющих в оконных просветах.

И самое главное – люди. Медленно, погрузившись в себя, пошатываясь, но одновременно уверенно и целенаправленно двигаются они в разных направлениях. И эту уверенность не сможет поколебать никто и ничто на этой земле и за её пределами. Закутанные и замотанные во всё, что только существует из одежды, чтобы хоть немного согреться, обвязанные тёплыми платками, шарфами, в валенках. Многие везут саночки. Фонтанка всего в квартале отсюда. На саночках стоят бидоны, чайники. Люди спускаются по обледенелой дорожке к реке. Это очень тяжело – наледь, и достаточно высоко. Многие падают, обессиленные от голода, но вновь поднимаются и продолжают свой путь.

В Фонтанке выдолблена прорубь. Женщины наклоняются и ковшами с длинными ручками черпают оттуда воду. Лёд очень толстый, наклоняться нужно низко, чтобы достать до воды. И обратно с бидонами, наполненными водой, отправляются пешком к своим домам. Там надо растопить печку буржуйку, вскипятить воду, возможно. В буфете даже осталось совсем немного хлеба. Это даст силы, согреет, поможет продержаться. Истощённые лица. Светлые глаза.

Весь путь теперь нужно проделать в обратном направлении. Прошло несколько женщин тоже с саночками, на которых лежало что-то большое завёрнутое в простыню.

Неторопливость и безмолвие.

Каждодневный, ежечасный, ежеминутный, ежесекундный подвиг. Ленинградцы.

Зазвенел будильник. Катя открыла глаза. Освещённая солнечным светом комната, за окном цветущий куст черёмухи, из кухни доносится аромат готовящегося завтрака. И над всем этим высокое, голубое, чистое небо.

Мальчишки и девчонки блокадного Ленинграда. Те, чьё детство так стремительно оборвалось, не успев начаться. Те, кто в одночасье повзрослев, наравне со взрослыми пришли на завод, кто делал мины, бомбы и снаряды, стоя на деревянных ящиках, потому что иначе было просто не дотянуться до станка.

Кто рыл окопы, сжимая в маленьких руках огромную лопату, кто помогал взрослым строить баррикады на улицах, чтобы не впустить врага в город. Кто выращивал овощи в блокадных огородах, чтобы спасти людей от голода.

Кто не запускал в небо бумажных змеев, не купался в озере, не ел блинчики с повидлом, кому не пекли торт на день рождения, не дарили велосипед, не покупали мороженое.

Кто не гонял в футбол на улице, кому не дарили новые куклы и не водили гулять в парк.

Три важных книги о блокаде для детей

22 июня в России – день памяти и скорби. Мы вспоминаем о том, как началась самая страшная война в истории – и нашей страны, и всего человечества. Великая Отечественная война затронула каждую семью, и наш долг – помнить не только о Великой Победе, но и о том, какой ценой она далась нашим предкам.

Великой Отечественной войне посвящено немало хороших книг, в том числе написанных для детей. В основном это талантливые и честные произведения, ведь созданы они ветеранами, свидетелями той поры. Особенной болью среди них отзываются те, герой которых – ребёнок, попавший в жернова этой беды.

Но в каждой из этих книг есть другое: преодоление, особый внутренний стержень, благодаря которому человек оставался собой в нечеловеческих условиях. Помогал другим, отрывая от себя последнее. И что это, если не Божественный свет души-христианки – даже если об этом нет ни слова в книге?

Юрий Герман. «Вот как это было»

Книга эта, на первый взгляд, – безыскусный рассказ семилетнего мальчика о своей жизни. Однако это обманчивая простота: за ней стоит и большая литературная работа, и глубокое знание детской психологии, внимательные наблюдения. Для нас она ценна ещё и тем, что может помочь современному родителю рассказать чаду о Великой Отечественной войне. А это становится непростым делом: нынешние дети практически не застали ветеранов, живых свидетелей тех событий. В их сознании военные годы становятся «преданьями старины глубокой». И поэтому нужна не просто правда – нужны свидетельства, понятные и близкие. В первую очередь впечатления сверстника.

Маленький Мишка живёт в Ленинграде. Предельно просто, по-детски непосредственно он описывает свою жизнь. Вот папа, он пожарный. Почему-то он не носит форму дома, и друзья во дворе не верят мальчику, когда тот рассказывает об отце. Вот мама, она учится на курсах противовоздушной обороны, и в тетрадке у неё нарисованы бомбы, и Мишка однажды пририсовал к ним огонь. Вот перекрёсток, где стоит Мишкин дом, через дорогу – школа, а на перекрёстке – милиционер, Иван Фёдорович, который козыряет мальчику каждый раз, когда тот отправляется учиться.

Всё привычно, всё просто, незыблемо и хорошо, как и должно быть в мире ребёнка. Есть те, кто его любит, есть привычные вещи, есть порядок, который нужно соблюдать. И в этот тёплый и спокойный мир врывается война.

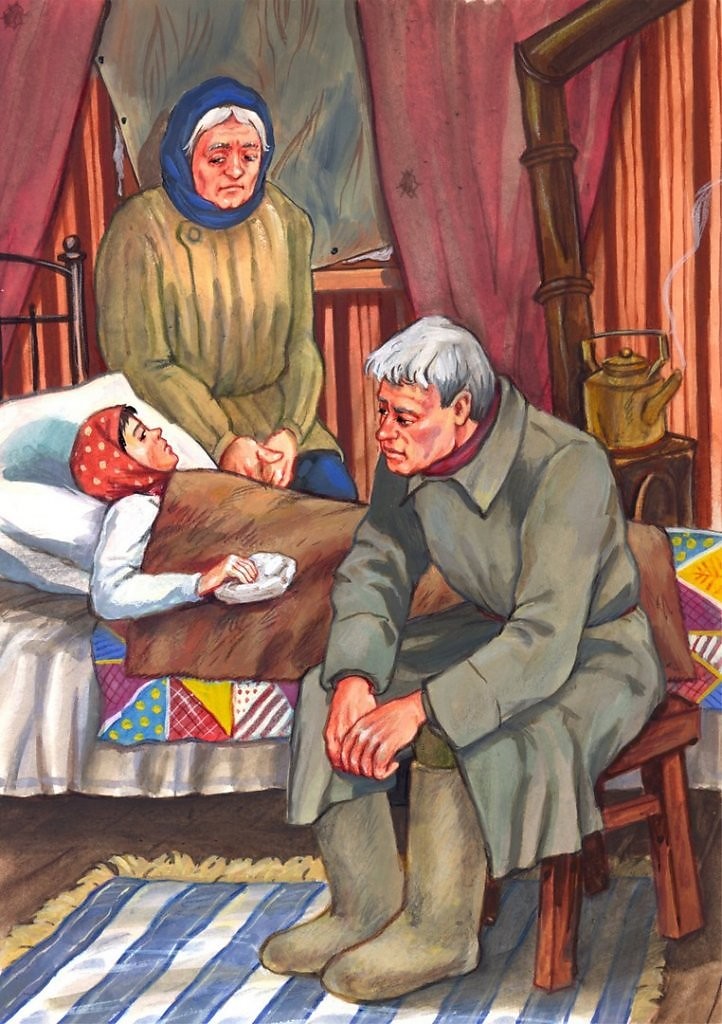

А Мишка лежит в больнице, лечится от скарлатины. А потом его ранит осколком, и, очнувшись, он обнаруживает себя в другой палате, а рядом – военного лётчика, который, по иронии судьбы, тоже лечился от этой детской болезни.

Поранило, говорит, кое-кого.

Рассказал и отвернулся.

Я стал спрашивать, кого поранило; он молчал, молчал, потом ответил:

– Где же все остальные? – спрашиваю.

Потом поднялся и стал ходить. Никогда я не думал, что может человек столько по комнате ходить из угла в угол…»

«Вот и кончилось твоё детство, Мишка», – грустно резюмирует мама, когда он выходит с костылём из госпиталя. Но Мишка – ребёнок, мыслит и чувствует он как ребёнок. Смотрит из окна на знакомый перекрёсток – и думает о том, как он изменился. В школе теперь госпиталь, на крыше дома стоят зенитки, не ходят троллейбусы. А мама и папа становятся такими повседневными героями.

Мама обезвреживает бомбы, ежедневно рискуя собой, обессилевший от голода папа тушит пожары. А исхудавшие и ослабевшие ребята – Мишка, его друг Геня с сестрой Леночкой – отправляются в госпиталь, чтобы устроить концерт раненым бойцам.

Голодные дети думают не о себе, осознают, что кому-то ещё хуже, и помогают, и преодолевают себя

Это кажется удивительным сегодня: голодные дети, которые думают не о себе, которые осознают, что кому-то ещё хуже, и помогают, и преодолевают себя. Но это так – через все книги, посвящённые Ленинградской блокаде, переходит эта мысль: я должен терпеть ради общего дела, я должен помочь, потому что тому, кто рядом, хуже. Мишка рассказывает о школе, о том, как трудно было учиться, как постоянно хотелось есть, какое стихотворение написал один из учеников:

Над Ленинградом нависла блокада.

Мороз крепчает. На улице ни души.

В это время в школах Ленинграда

Сидят ученики, стиснув карандаши.

Лица опухшие, руки иззябшие –

Плохо слушать урок.

Уши отмёрзли. Но не сдаются ребята,

А с ними и их педагог.

А финал у книги самый что ни на есть счастливый. Освобождённый Ленинград, марширующие по проспектам полки, ликующие горожане. Только вот пережитое никуда не делось – затаилось навсегда в этом рано повзрослевшем мальчишке.

«Вот как это было» – тот редкий случай, когда произведение о войне вполне понятно и не страшно читать даже шестилетке.

Ребёнок и блокада в повести Виктора Дубровина «Мальчишки в сорок первом»

А есть книги безыскусные, написанные просто. Но за этой простотой – глубина. Поэтому такие книги – ничуть не меньшие литературные шедевры. Сама история в них бесценна. Особенно если она не выдумана, правдива.

«Мальчишки в сорок первом» – повесть журналиста Виктора Дубровина. В тринадцатилетнем возрасте он пережил блокаду, заработав болезнь сердца, которая и свела его в могилу в расцвете лет.

Первый раз книга была издана в 1968-м году. Ценна она особенно тем, что написана от лица ребёнка. И это не педагогические измышления, а чистая правда.

Война застаёт героя повести Вовку и его семью на даче. Он возвращается в Ленинград в приподнятом настроении: вокруг столько интересного! Солдаты маршируют, техника едет на фронт, а друг Женька, сын лётчика, собирается ловить шпионов. И Вовка с досадой думает о том, почему взрослых так волнует введение продовольственных карточек: до еды ли в такую пору!

А потом мальчик видит зарево над Бадаевскими складами, которые разбомбили фашисты. Это – первая точка отсчёта в череде страшных голодных месяцев.

Знаете, сейчас много говорят о том, что современная молодёжь не знает, что такое голод. Это правда. Но, мне кажется, великое счастье – не испытать этого по-настоящему. А вот знать действительно надо. И эта книга – «Мальчишки в сорок первом» доходчиво и последовательно описывает погружение человека в это состояние. Совсем ещё не взрослого человека, мальчишки.

Сначала они с другом собирают на поле кочерыжки и капустные листья. Потом мальчик обстоятельно рассказывает об очередях в булочных, об уменьшении хлебной нормы.

«Стеклянные витрины наполовину разбиты и пусты. Окна забиты досками. Полки, на которых лежит хлеб, завешены простынями. Хоть бы их открыли! Хоть бы посмотреть на целые хлебные буханки! Тогда бы, наверное, стало легче. До войны в этой булочной чего только не было. А покупатели – чудаки – да и я, когда мамка за хлебом посылала, спрашивали: ‟А товар у вас свежий?”… Теперь всё иначе. Чем черствее, тем лучше. Потому что чёрствый хлеб легче – из него пар вышел.

Правда, теперешний хлеб всегда очень тяжёлый. Он, как тесто, плотный и вязкий. Пятьдесят граммов хлеба – меньше спичечного коробка…»

Здесь все просто, выпукло, наглядно. Здесь нет метафор, литературной игры. Хлеб – это хлеб, голод – это голод. И ещё страшнее становится от этой простоты.

Вовка худеет и слабеет. Они с мамой в основном лежат под одеялами – нет сил ходить, да и калории зря тратить нельзя. Только иногда, когда особенно донимает голод, они пьют экстракт – воду, настоянную на хвое. Впрочем, зубы всё равно шатаются.

В повести подробно описана и Ёлка – знаменитая блокадная Ёлка, где едва живым от голода ребятам давали по паре мандаринов и конфет, а самое главное – горячий суп и кашу. И здесь особенно ясно видно, как озорной и легкомысленный, как любой ребёнок, мальчишка превращается в рассудительного не по годам взрослого. Как было бы здорово, если бы он чувствовал себя по-прежнему пацаном, мечтал, бегал, играл. А он рассуждает о том, какой питательный пар идёт от супа и как можно растянуть хлебную норму на сутки, чтобы не умереть…

Вовка не съел мандарины. Он принёс их, а ещё конфеты и бережно завёрнутую котлету, домой, матери и отцу. Самый трогательный, самый сильный момент книги – как отец долго смотрит в глаза сыну, а потом отламывает маленький кусочек мандариновой корки, нюхает её, кладёт в карман и уходит. Когда он умер на оборонном заводе, где работал, в его кармане нашли эту самую маленькую засохшую корочку.

Удивительно, но голод – не главное в книге. Главное – это то, как люди остаются людьми в цепких лапах голода. Вовка с другом спасают женщину, замерзающую на льду Невы. Они несут последнее родным, еле живые от голода. Они, совсем ещё не взрослые, никогда не крадут и не отнимают еду. Едва оправившись и отставив в сторону тросточки, с которыми ходили, они начинают помогать тем, кому тяжелее.

Голод – не главное в книге. Главное – это то, как люди остаются людьми в цепких лапах голода

Всё это описано просто, без пафоса. Это такая жизнь – повседневная, трудная, военная, блокадная. И, читая, понимаешь: вот она – причина Победы. Подвиг духа человеческого.

Читать будет интересно и здорово вместе с детьми. Думаю, с 11-12 лет она будет вполне понятна.

Элла Фонякова. «Хлеб той зимы»: блокада глазами семилетней девочки

Постепенно из капризной «малоежки» Лена превращается в человека, который радуется любой еде – даже студню из столярного клея. Она приобретает блокадный опыт – как сберечь силы, как собрать волю в кулак и не съесть свой кусочек хлеба уже утром, как научиться терпеть постоянное чувство голода.

Но это трудно, очень трудно, и не всегда это получается. И Лена вспоминает самый горький свой хлеб – съеденную тайком родительскую пайку. Нет, её никто не ругал, мама даже сунула в руку девочке оставшийся кусок. Но этот стыд, эта боль запомнились навсегда. И читать об этом больно, потому что написано просто и честно. И возникает в голове зудящая такая мысль: «А ты как? Ты бы сдержалась?» И мысль эта – неприятная, страшная, скорбная – она правильная, мне кажется. Иногда нужно задавать себе такие сложные вопросы. Даже если ты ещё не взрослый.

А потом – картинки блокадной жизни. Новый год – тесным и дружным кругом, ради которого все откладывали по крошечке, отрывали от своей скудной дневной нормы. Или глава «Казнь для Гитлера» – тоже страшная и честная – о том, какую ненависть испытывали к врагам голодные ленинградские дети. Или удивительный рассказ о картошине, которую по счастливой случайности нашла мама Лены и принесла дочке, и как все отщипывали себе по микроскопическому кусочку – для вида, оставляя драгоценное лакомство истощённой девочке.

А есть в книге и вовсе удивительное. То, что не нуждается в комментариях. Речь хмурого управдома, который руководит своими обессиленными голодом жильцами, вышедшими на субботник весной 1942 года.

«Он проводит рукой по лбу, по глазам – и словно снимает с лица своё хмурое, ‟руководящее” выражение. Теперь он смотрит на нас устало и доверчиво:

– Ленинградцы, милые жильцы мои, – тихо говорит он. – Мы с вами такую зиму пережили, расскажем детям потом – не поверят… Сами страшно выглядим, а город наш – ещё страшнее. Он вместе с нами страдал, все выстрадал, все видел, все перенёс. Нужно помочь ему сейчас – подлечить, чтобы весну он по-человечески встретил… Я знаю, слабые вы все, недоедаете, тяжела для вас эта работа – вон, какие завалы во дворах, – но что же делать, что же делать, дорогие мои? Кроме нас, жильцов, никто этого не сделает. Уж соберитесь с духом, держитесь как-нибудь, все нам потом воздастся…

В строю всхлипывают. Управдом – снова хмур и строг.

– Мою команду слу-шай! Па-а рабочим местам шагом арш!»

Я бы рекомендовала читать «Хлеб той зимы» детям от 9 лет, хотя героине семь: некоторые особенно тяжёлые моменты и глубокие эмоциональные нюансы для ровесников героини «слишком». Однако, при всей тяжести темы и честности автора, книга эта – светлая. В ней нет беспросветности. Есть щемящая жалость, есть то, что вызывает слёзы. Ну, а как без них?

Я думаю, призвание этих произведений – не запугать. Наоборот. Показать, какими удивительными, стойкими, великодушными и милосердными могут быть люди, что они могут преодолеть, вытерпеть. И всё это – самый верный ориентир на пути к пониманию Великой Отечественной войны и Победы.