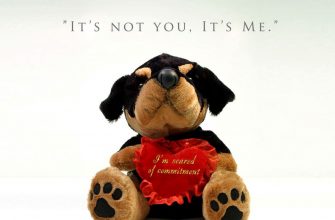

Рассказы из русской истории. А. Н. Майков

| Артикул: 34837 Формат(мм): 150*7*270 Количество страниц: 108 Год издания: 2020 ISBN: 978-5-91041-287-7 Гриф ИСРПЦ: Р20-938-3563 Количество в упаковке: 30 Издательство: Общество памяти игумении Таисии Все книги этого издательства Тип обложки: мягкая |

В данную книгу включены рассказы, посвященные некоторым значимым вехам отечественной истории: одолению монголо-татарского ига, собиранию земель вокруг Москвы и превращению русской столицы в духовный центр Вселенского Православия, дальнейшему развитию русской государственности в эпоху Ивана Грозного. Герои их — цари и церковные иерархи, воины и схимники, родовитые князья и служилые люди; и всех объединяет одно — вера в промыслительное Божие попечение о России и способность к духовному подвигу.

Написанные ярким, образным языком, рассказы отражают глубокое понимание автором духовного смысла русской истории, определяемой не земными законами, а «мановениями Божиими, сокрушающими чин естества и недалёкий человеческий расчёт» (митр. Иоанн (Снычев); 1927–1995). В нынешнее непростое время книга остается актуальной, помогая найти ответ на вопрос: что позволяло народу России, в различные эпохи не раз стоявшей на грани исторического небытия, всегда находить выход из гибельного кризиса. Адресована широкому кругу читателей. В издании частично сохранена авторская орфография и пунктуация. Книга богато иллюстрирована и выполнена полноцветной печатью.

Аполлон Николаевич Майков (1821–1897) приобрел широкую известность как замечательный поэт. Вместе с тем, член-корреспондент Петербургской академии наук, он серьезно увлекался историей, разделял идеи славянофилов; близкая дружба связывала А. Н. Майкова с Ф. М. Достоевским.

Дополнительная информация о книге

Дополнительная информация о книге

Содержание

О святых московских митрополитах Петре и Алексие и о славном Мамаевом побоище 5

Начало восточного вопроса

Рассказы из русской истории майков

А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии

Результаты пятидесяти пяти лет поэтической деятельности Аполлона Николаевича Майкова[1] были тщательно просмотрены, классифицированы и профильтрованы самим поэтом в 1893 г., в шестом издании его сочинений.[2] Их набралось на три небольших, но компактных тома, что составляет в сумме около 1500 страниц малого формата, причем я не считаю рассказов по русской истории,[3] как стоящих особо. Издание, где поэт является собственным редактором и критиком, имеет свои преимущества, но и свои отрицательные стороны: для чтения и беглого обзора поэтической деятельности писателя отполированные страницы самоиздания — находка; но критику нечего делать с этими распланированными и очищенными волюмами последней даты: он охотно променял бы их на старые тетрадки да связку-другую пожелтевших писем. Если это применимо к поэту вообще, то к Майкову особенно, так как он был сдержанный и скупой лирик, а поэзия его носила тот экстенсивный и отвлеченный характер, который отобщал ее и от обстановки, и от индивидуальности поэта. Притом Майков почти не дал нам даже примечаний к своим стихам,[4] у него нет ни общего предисловия, ни введения (кроме частного к «Двум мирам», да к переводам), ни отрывков из писем при посылке или посвящении стихов, и, перечитывая его томы, где, кроме нескольких объяснений к переводам, весьма объективных и сжатых, редактор отметил только даты произведений, невольно вздохнешь о том, что у нас еще не в моде давать комментарии к своим произведениям, как у итальянцев (например, Леопарди, Кардуччи).[5]

Да позволено мне будет начать мою сегодняшнюю памятку <Первая глава была читана в заседании Неофилологического общества.[6]> по нашем классическом поэте выражением искреннего желания, чтобы деятели русской литературы озаботились заблаговременно собиранием материалов для объективного, критического издания творений А. Н. Майкова: нравственно-поэтические облики таких людей, как он, не должны теряться для истории нашего просвещения и истории всемирной поэзии, а без критического издания его творчество и поэтическая индивидуальность останутся закрытыми для всестороннего исследования и истолкования. Нужны варианты, черновики, письма.

Шестой и седьмой томы тихонравовского издания Гоголя были, вероятно, приняты большой публикой с некоторым недоумением;[7] между тем для историка и критика это истинный клад, а груз, подъятый покойным Тихонравовым и господином Шенроком, является в их глазах именно той драгоценной глыбой мрамора, из которой когда-нибудь поставят Гоголю настоящий памятник.

Первое, что невольно отмечается в поэзии Майкова, это необычайная бодрость его таланта и свежесть, прочность его поэзии: те олимпийцы и герои древности, с которыми поэт подружился еще в детстве, «средь пыльных мраморов потемкинских палат»,[8] должно быть, поделились с ним своей вечной молодостью. Не удивительно ли, например, читать строки, которые пишет поэт в год золотой свадьбы с Музой;[9]

Если часть этой бодрости таланта, вероятно, следует приписать спокойно прожитой и счастливо сложившейся жизни, то другая, несомненно, покоилась на коренных свойствах его натуры и вдохновения. Это была одна из тех редких гармонических натур, для которых искание и воплощение красоты является делом естественным и безболезненным, потому что природа вложила красоту и в самые души их. Созерцательно-рассудочные, эти люди не нуждаются для своего творчества ни в сильных внешних возбудителях, ни в похвале, ни в борьбе, ни даже в постоянном притоке свежих впечатлений; шум жизни, напротив, бременит их, стесняет их фантазию, потому что запас их впечатлений держится и фильтруется долго и художественные образы складываются неприметно, медленно, точно растут из почвы. Мысли этих поэтов-созерцателей ясны, выражения просты и как бы отчеканены, образы скульптурны. Таков был у нас Крылов, таков был и учитель Майкова Гончаров,[10] таков был и сам Майков.

Гончаров превосходно обрисовал нам два раза — в детстве Райского и в беллетристе Скудельникове[11] — этого снаружи пассивного и бесстрастного художника-созерцателя. На то же свойство в своей художественной натуре неоднократно указывал и Майков, например, в стихотворении «Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!» («Очерки Рима»,[12] III, 1844), в пьесе «Болото» 1856 г. и особенно «Мечтания» (XXII, «На воле»).

Глава 74. Аполлон Николаевич Майков

В дореволюционной литературе Майкова называли величайшим русским поэтом послепушкинской эпохи. Насколько это спорно, не суть важно. В послереволюционное время о поэте постарались забыть, а затем стали представлять как десятистепенного, не заслуживающего особого внимания поэта, певца природы. Ему не могли простить его многолетнего, убеждённого славянофильства и сына Аполлона, одного из организаторов и, что ещё «ужаснее», ведущего публициста черносотенного движения в начале ХХ века. Между тем поэзия Майкова, ярко патриотичная, добрейшая и светлейшая, необычайно важна для каждого здорового россиянина, спасительна духовно, наставительна интеллектуально.

Аполлон Николаевич Майков родился 23 мая (4 июня по новому стилю) 1821 года в Москве* в старинной дворянской семье с богатыми культурными традициями. Родоначальником Майковых был дьяк великого князя Василия Васильевича и царя Ивана Грозного Андрей Майк. Как предполагают многие исследователи и были уверены все Майковы, к их роду принадлежал русский святой и церковный писатель Нил Сорский (в миру Нил или Николай Майков). Однако документального подтверждения этому пока не найдено.

* По другим данным поэт родился недалеко от Москвы, в селе Никольском (Никульском), названном так по расположенному в селе храму Николы Угодника.

Отец будущего поэта, Николай Аполлонович (1796—1873), был человеком необычайно интересной судьбы. Юнцом Майков-отец «был отдан во второй кадетский корпус в то время, когда для дворянина считались приличными только две карьеры: или в военной, или в статской службе. Прямо со школьной скамьи, не успев кончить курса, он был, как многие тогда, выпущен в офицеры, лет 18 от роду, в действующую армию, в корпус Багратиона». В битве при Бородине Николай Аполлонович был ранен в ногу и отправлен на излечение в поместье в Ярославскую губернию. Там же от скуки юноша занялся рисованием, скопировав для начала картинку, висевшую над его кроватью. Копия удалась, и уже вернувшись на службу в гусарский полк, Майков продолжал предаваться новому увлечению. После окончания войны Майков, награжденный орденом Владимира, вышел в отставку в чине майора, женился и, с облегчением переложив все житейские заботы на плечи жены, занялся живописью. Братья Майковы были уже в подростковом возрасте, когда отец их стал известным художником, любимцем императора Николая I. По поручению государя Майков написал ряд образов для церквей Святой Троицы в Измайловском полку (доставивших ему в 1835 году звание академика), образа для малых иконостасов Исаакиевского собора, над исполнением которых художник трудился около десяти лет.

Мать братьев Майковых, Евгения Петровна, урожденная Гусятникова (1803—1880), происходила из старого купеческого рода. Женщина высокообразованная, она сотрудничала в литературных журналах, выступала как поэтесса и беллетристка.

У Майковых было четыре сына. Старшие, Валериан и Аполлон, и младшие, Владимир и Леонид*.

* Валериан Николаевич Майков (1823—1847) — выдающийся русский литературный критик и публицист; Владимир Николаевич Майков (1826—1885) — беллетрист, переводчик, издатель; Леонил Николаевич Майков (1839—1900) — академик, историк литературы, библиограф, этнограф.

Раннее детство Аполлона Николаевича прошло в имении отца сельце Никольском, близ Троице-Сергиевой лавры и отчасти в имении бабушки сельце Чепчихе Клинского уезда Московской губернии.

Его постоянными товарищами были крестьянские дети. Здесь он на всю жизнь пристрастился к рыбной ловле, что в дальнейшем отразилось в его поэме «Рыбная ловля».

В 1834 году Майковы переселились в Петербург, и дальнейшая судьба поэта была связана со столицей.

Евгения Петровна была доброй и общительной дамой, всегда привечала молодых писателей, подкармливала малообеспеченных, каждый мог найти у неё поддержку и доброе слово. Впоследствии Майкову очень любил и уважал как добрейшего друга Фёдор Михайлович Достоевский.

В приветливом московском особнячке Майковых всегда собирались многочисленные гости — художники и писатели. В конце концов, сложился салон Майковых, но был он не великосветским, и в него не привлекали знаменитых литераторов. Здесь бывали преимущественно молодые, начинающие писатели, литераторы-полупрофессионалы, талантливые дилетанты, студенты, поклонявшиеся поэзии и искусству. Частым гостем салона стал в то время ещё никому не известный Иван Александрович Гончаров (1812—1891).

Первоначальным образованием сыновей Майкова — Валериана и Аполлона — занимался на дому друга Николая Аполлоновича литератор Владимир Андреевич Солоницын (1804—1844). Историю словесности братьям преподавал И.А. Гончаров.

Образовавшийся в итоге «домашний кружок», в который входили также друзья дома как поэт и переводчик Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873), Гончаров и другие, «выпускал» рукописный журнал «Подснежник» и альманах «Лунные ночи», куда включались первые поэтические пробы юного Майкова.

Когда Аполлону исполнилось шестнадцать лет, он и Валериан поступили в Петербургский университет. Аполлон занимался на юридическом факультете.

В университете молодой поэт активно занимался творчеством. На дар Майкова обратили внимание, в особенности профессор Петр Александрович Плетнёв (1791—1866), многие годы затем опекавший поэта и знакомивший крупнейших литераторов, в частности В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя, с его произведениями.

После окончания университета Аполлона Николаевича определили служить в Департаменте государственного казначейства, но вскоре, получив от Николая I пособие для путешествия за границу, он уехал в Италию, где занимался живописью и поэзией, а затем в Париж, где слушал лекции по искусству и литературе. Побывал Майков и в Дрездене, и в Праге. Особенно его заинтересовала Прага, поскольку к тому времени поэт уже проникся идеями славянофильства и панславизма. В частности, он встретился и много общался с Шафариком*.

* Павел Йозеф Шафарик (1795—1861) — выдающийся исследователь славянских древностей, деятель словацкого и чешского национального движения; историк, филолог, поэт, иностранный член-корреспондент Петербургской АН. Пропагандировал идеи «славянской взаимности». Выдающийся труд Шафарика — исследование «Славянские древности» в двух томах.

В 1844 году Майков возвратился в Россию, где восемь лет проработал помощником библиотекаря при Румянцевском музее.

Первый поэтический сборник Аполлона Николаевича «Стихотворения» вышел в 1842 году и получил высокую оценку В.Г. Белинского.

В эти годы Майков сблизился с Белинским и его окружением — И.С. Тургеневым и Н.А. Некрасовым. Особой страницей в его жизни стало кратковременное участие поэта в деятельности кружка Петрашевского*. На этой почве Майков особенно подружился с Ф.М. Достоевским.

* Михаил Васильевич Петрашевский (Буташевич-Петрашевский) (1821—1866) — революционер, утопический социалист. В 1849 году был осуждён на вечную каторгу.

3 августа 1849 года, через три с половиной месяца после ареста всех активистов кружка петрашевцев, был арестован и Майков. Его допросили, пришли к выводу, что он в этом деле человек случайный, и в тот же вечер отпустили.

В 1852 году Майков женился на русской немке лютеранского вероисповедания Анне Ивановне Штеммер (1830—1911). Со временем у них родились четверо детей, но до совершеннолетия дожили трое сыновей.

А в октябре 1852 года поэт вступил на службу в Петербургский комитет иностранной цензуры, где исполнял обязанности младшего цензора. При том, что служба была сложной и трудной, поэт полюбил её, особенно тогда, когда по его совету председателем комитета назначили его друга и великого русского поэта Ф.И. Тютчева, а в 1860 году секретарем там стал блистательный поэт Яков Петрович Полонский (1819—1898). С 1875 года Майков сам возглавил комитет.

— Мне ничего более не надо: я и умереть хочу, как и Тютчев, в дорогом моему сердцу комитете, — однажды признался Аполлон Николаевич. В этом ведомстве Майков проработал сорок пять лет, до самой смерти.

Как глава учёного комитета иностранной цензуры Майков состоял также членом учёного комитета Министерства народного просвещения. В 1853 году Академия наук избрала его членом-корреспондентом по отделению русского языка и словесности, а Киевский университет — почётным членом.

Крымская война 1853—1856 годов всколыхнула патриотические и монархические чувства Майкова. В самом начале 1855 года вышла его небольшая книжка стихов «1854-й год».

После Крымской войны Аполлон Николаевич сблизился с молодой редакцией «Москвитянина», поздними славянофилами и «государственниками». На почве славянофилов, но с твёрдой идеей государства, с признанием послепетровской истории, Майков стал сторонником идей Михаила Петровича Погодина (1800—1875), издателя журнала «Москвитянин», и Михаила Никифоровича Каткова (1818—1887), издателя журнала «Русский вестник». При этом он создал ряд стихотворений о русской природе, которые заучивались наизусть «чуть ли не с первыми молитвами», ставшими хрестоматийными и цитатными: «Весна! Выставляется первая рама…», «Летний дождь», «Сенокос», «Ласточки» и другие.

Увлеченный эпохой Древней Руси и славянским фольклором, Майков создал лучший в истории мировой литературы перевод на современный русский язык эпоса «Слово о полку Игореве» (работа шла в период 1866—1870 годов).

По мотивам истории Древнего Рима поэт написал философско-лирическую драму «Два мира», удостоенную в 1882 году Академией наук Пушкинской премии.

В быту Майкову были присущи тонкий беззаботный юмор и доброта сердца. Он всю жизнь оставался искренним бессребренником.

27 февраля 1897 года Аполлон Николаевич Майков вышел на улицу слишком легко одетым, вскоре заболел и через полтора месяца 8 марта (20 по новому стилю) 1897 года умер. Похоронили его в Петербурге на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Многие стихи поэта вдохновили композиторов на создание романсов. Петр Ильич Чайковский написал два романса в одном из первых своих опусов (Ор.16): «Колыбельную песню» («Спи, дитя моё…») и «Новогреческую песню» («В тёмном аде под землей…»). Cтихи Майкова из поэтического цикла «На воле» композитор использовал в качестве эпиграфов к двум пьесам из музыкального цикла «Времена года» — «Март» и «Апрель». Также на стихи Аполлона Майкова Чайковский написал кантату «Москва».

А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии Текст

Результаты пятидесяти пяти лет поэтической деятельности Аполлона Николаевича Майкова [1] были тщательно просмотрены, классифицированы и профильтрованы самим поэтом в 1893 г., в шестом издании его сочинений. [2] Их набралось на три небольших, но компактных тома, что составляет в сумме около 1500 страниц малого формата, причем я не считаю рассказов по русской истории, [3] как стоящих особо. Издание, где поэт является собственным редактором и критиком, имеет свои преимущества, но и свои отрицательные стороны: для чтения и беглого обзора поэтической деятельности писателя отполированные страницы самоиздания – находка; но критику нечего делать с этими распланированными и очищенными волюмами последней даты: он охотно променял бы их на старые тетрадки да связку-другую пожелтевших писем. Если это применимо к поэту вообще, то к Майкову особенно, так как он был сдержанный и скупой лирик, а поэзия его носила тот экстенсивный и отвлеченный характер, который отобщал ее и от обстановки, и от индивидуальности поэта. Притом Майков почти не дал нам даже примечаний к своим стихам, [4] у него нет ни общего предисловия, ни введения (кроме частного к «Двум мирам», да к переводам), ни отрывков из писем при посылке или посвящении стихов, и, перечитывая его томы, где, кроме нескольких объяснений к переводам, весьма объективных и сжатых, редактор отметил только даты произведений, невольно вздохнешь о том, что у нас еще не в моде давать комментарии к своим произведениям, как у итальянцев (например, Леопарди, Кардуччи). [5]

Да позволено мне будет начать мою сегодняшнюю памятку (Первая глава была читана в заседании Неофилологического общества. [6] ) по нашем классическом поэте выражением искреннего желания, чтобы деятели русской литературы озаботились заблаговременно собиранием материалов для объективного, критического издания творений А. Н. Майкова: нравственно-поэтические облики таких людей, как он, не должны теряться для истории нашего просвещения и истории всемирной поэзии, а без критического издания его творчество и поэтическая индивидуальность останутся закрытыми для всестороннего исследования и истолкования. Нужны варианты, черновики, письма.

Шестой и седьмой томы тихонравовского издания Гоголя были, вероятно, приняты большой публикой с некоторым недоумением; [7] между тем для историка и критика это истинный клад, а груз, подъятый покойным Тихонравовым и господином Шенроком, является в их глазах именно той драгоценной глыбой мрамора, из которой когда-нибудь поставят Гоголю настоящий памятник.

Первое, что невольно отмечается в поэзии Майкова, это необычайная бодрость его таланта и свежесть, прочность его поэзии: те олимпийцы и герои древности, с которыми поэт подружился еще в детстве, «средь пыльных мраморов потемкинских палат», [8] должно быть, поделились с ним своей вечной молодостью. Не удивительно ли, например, читать строки, которые пишет поэт в год золотой свадьбы с Музой; [9]

Твой главный труд – еще он впереди:

К нему еще ты только копишь силы!

Он облачком чуть светит заревым,

И все затмит, все радости былые:

Он впереди – Святой Иерусалим,

То все была – еще Антиохия!

Если часть этой бодрости таланта, вероятно, следует приписать спокойно прожитой и счастливо сложившейся жизни, то другая, несомненно, покоилась на коренных свойствах его натуры и вдохновения. Это была одна из тех редких гармонических натур, для которых искание и воплощение красоты является делом естественным и безболезненным, потому что природа вложила красоту и в самые души их. Созерцательно-рассудочные, эти люди не нуждаются для своего творчества ни в сильных внешних возбудителях, ни в похвале, ни в борьбе, ни даже в постоянном притоке свежих впечатлений; шум жизни, напротив, бременит их, стесняет их фантазию, потому что запас их впечатлений держится и фильтруется долго и художественные образы складываются неприметно, медленно, точно растут из почвы. Мысли этих поэтов-созерцателей ясны, выражения просты и как бы отчеканены, образы скульптурны. Таков был у нас Крылов, таков был и учитель Майкова Гончаров, [10] таков был и сам Майков.

Гончаров превосходно обрисовал нам два раза – в детстве Райского и в беллетристе Скудельникове [11] – этого снаружи пассивного и бесстрастного художника-созерцателя. На то же свойство в своей художественной натуре неоднократно указывал и Майков, например, в стихотворении «Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!» («Очерки Рима», [12] III, 1844), в пьесе «Болото» 1856 г. и особенно «Мечтания» (XXII, «На воле»).

Я одиночества не знаю на земле,

Забившись на диван, сижу; воспоминанья

Встают передо мной; слагаются из них

В волшебном очерке чудесные созданья,

И люди движутся, и глубже каждый миг

Я вижу души их, достоинства их мерю,

И так уж, наконец, в присутствие их верю,

Что даже, кажется, их видит черный кот,

Который, поместясь на стол, под образами,

Подымет морду вдруг и желтыми глазами

По темной комнате, мурлыча, поведет… [13]

Но самым характерным стихотворением в этой области является посвященное Е. П. М. и написанное еще в 1842 г. Здесь Майков разграничивает случайное накопление внешних образов и их вторичное, отраженное появление в ночной мечте поэта.

Виденья милые, пестреют и живут,

И движутся, и я приветствую их тени,

И узнаю леса и дальних гор ступени,

И озеро… [14]

Только прошедши чрез горнило фантазии, впечатления природы могут сделаться достоянием поэтического творчества.

В природе Майков ценил более всего, кажется, пейзаж, т. е. его фантазия всего охотнее воспроизводила из впечатлений природы именно те, которые гармонически складываются в пейзаж – у него были вкусы и склонности живописца [15] и отчасти идиллика.

В стихотворении «Болото» (1856) сам он указывает на два периода своего увлечения картинами природы: сначала его пленяли горы, белый камень вилл, обвитый зеленью, серебро водопада при луне, с годами он полюбил простой и бедный русский пейзаж, так превосходно обрисованный им в начале стихотворения «Болото», в классической «Рыбной ловле» (1855) и «Пейзаже» (1853).

Но, вообще, картины природы, сами по себе, не преобладали в его творчестве: природа, и особенно знакомая, мирная, не пугающая неожиданными эффектами и не подавляющая своей грандиозностью, должна была своим мягким привычным колоритом давать для его творчества известную музыкальность настроения. При этом как знаток красок Майков особенно любил изображать солнечный день, и солнце играет в его картинах и метафорах, особенно в последний период творчества, в старости, очень видную роль. Открытые солнечные морские пейзажи он любил, по-видимому, больше закрытых, лесных. Мы находим в его поэзии Айвазовского и не находим Шишкина. В лирике Майкова можно отметить длинный ряд пьес, которые исчерпываются «моментами» [16] и сближаются в этом отношении с живописью и отчасти скульптурой, особенно рельефом. Я насчитал таких пьес 33, не считая отрывков из поэм. Таковы «Картина вечера» (1838), «Вакханка» (1841), «Горы» (1841), «Барельеф» (1842), «Вертоград» (1841), «Ax, чудное небо…» (1844), «На дальнем севере моем» (1844), «Розы» (1857), «Пери» (1857), «Претор» (1857), «Весна» (1857), «Весна» (1854), «Поле зыблется цветами» (1857), «Журавли» (1855), «Пейзаж» (1853), «Альпийские ледники» (1859), [17] «Альпийская дорога» (1859), [18] «Все серебряное небо» (1859), [19] «Рассвет» (1863), «Сидели старцы Илиона» (1869), «Из испанской антологии» (1, 4, 5, 6) (1879), [20] «Из турецкой антологии» 1, 2 (?), [21] из «Крымских сонетов» Мицкевича: «Алушта днем» (1869), «Лилия» Гейне (1857), «Чайльд-Гарольд» (1857), «Здесь место есть…» (1867), [22] «Мертвая зыбь» (1887), «Над необъятною пустыней Океана» (1885), «Денница» (1874), «У Мраморного моря», «Румяный парус». [23]

Рассказы из русской истории майков

«В чём счастье. В жизненном пути. »

200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова

Аполлон Николаевич Майков родился 4 июня (23 мая) 1821 года в Москве, в дворянской семье.

Старинный род Майковых известен со времён царя Ивана Грозного. Святой и церковный писатель Нил Сорский (1433–1508) – из этого рода. Среди других предков – Иван Майков, живший в Ярославле и ставший одним из организаторов первого русского публичного театра. Василий Иванович Майков – поэт XVIII века. Дед Аполлон Майков (в его честь назван внук) был директором Императорских театров.

Отец был художником, имел звание академика живописи.

Детство А. Майкова прошло в подмосковных имениях семьи.

Неброская красота среднерусского пейзажа, размеренная деревенская жизнь сыграли важную роль в становлении будущего поэта.

В 1834 году семья переехала в Петербург – с тем, чтобы дать детям достойное образование.

Стихи А. Майков писал с 13 лет. Многие члены семьи увлекались писательством, с 1835 издавался семейный рукописный журнал «Подснежник».

Аполлон Майков учился дома, его наставниками были будущий писатель, историк литературы И. А. Гончаров и В. А. Солоницын – поэт, редактор журнала «Библиотека для чтения».

За три года Аполлон прошёл полный гимназический курс. После этого в 16 лет поступил на юридический факультет Петербургского университета, где среди прочего изучались и гуманитарные дисциплины.

Во время учёбы увлекался историей и античным искусством. Изучил латынь, греческих классиков читал во французских переводах.

Писал антологические стихи, воспевающие древнюю мифологию, литературу и искусство.

В 1839 году Майковы издали новый рукописный семейный альманах «Лунные ночи». В нём представлены стихи Аполлона Майкова того периода.

В 1842 году вышел первый поэтический сборник – «Стихотворения Аполлона Майкова».

Книгу хорошо приняли читатели, её похвалил и В. Г. Белинский, выделив антологическую лирику: «Это перл поэзии г. Майкова, торжество таланта его, повод к надежде на будущее его развитие».

Император Николай I пожаловал молодому талантливому поэту вознаграждение («пособие») в размере 1000 рублей. На эти деньги А. Майков совершил путешествие в Европу.

Впечатления об Италии отражены в цикле стихотворений «Очерки Рима».

Вернувшись через два года в Петербург, Майков написал диссертацию на тему древнеславянского права.

Решил связать свою жизнь с литературой, но писательский труд не приносил доходов. Поэтому А. Майков всю жизнь служил, выбирая должности, имеющие отношение к литературе.

Служил в Министерстве финансов, работал помощником библиотекаря в Румянцевском музее; в Санкт-Петербургском комитете цензуры, позднее был председателем Центрального комитета иностранной цензуры.

С 1853 года – член-корреспондент Петербургской Академии наук.

Работал в особом отделе Учёного комитета Министерства народного просвещения, эта организация отбирала книги для массового чтения.

Имел звание действительного статского советника, затем – тайного советника (с 1888).

Сотрудничал в петербургском журнале «Новое слово» и «Театральной газете».

Был знаком с Некрасовым, Тургеневым, Григоровичем, Белинским. Поэма А. Майкова «Машенька» (1846) была напечатана Н. Некрасовым в «Петербургском сборнике».

Среди литераторов Майков особо выделял Федора Тютчева, коллегу по комитету цензуры, которого считал своим учителем, а себя называл «духовным крестником» Тютчева. Близко дружил с Ф. М. Достоевским.

Был знаком с Петрашевским и его идеями утопического социализма, но не разделял их, как и прочие идеи революционного переустройства мира, – поскольку главной своей задачей считал служение искусству и придерживался канона христианского воспитания, полученного в детстве.

Был свой кружок и у Майковых, в квартире родителей – здесь не говорили о политике, здесь обсуждали поэзию и живопись. А. Майков любил бывать там.

В конце 50-х годов Майков отправился в путешествие по Средиземному морю на корвете «Баян». После этой поездки были созданы циклы «Неаполитанский альбом» и «Новогреческие песни».

Лучшими стихами Майкова признают пейзажную лирику о России. «Лирические зарисовки природы» А. Майкова составили два цикла – «На воле» и «Дома». В своих стихах автор предстает как живописец.

Наряду с А. Фетом и Я. Полонским Аполлон Майков – поэт «чистого искусства»: поэзия должна служить источником нравственного преображения человека, напомнить ему о высших ценностях, о вечном.

В зрелой лирике Майкова поднимаются философские и религиозные вопросы. Ответы автор ищет в истории и в литературе древности.

В течение четырёх лет, с 1866 по 1870 год, Майков переводил «на современный язык» «Слово о полку Игореве». Этот перевод высоко ценится до сих пор.

Также успешно переводил европейских поэтов – Гете, Лонгфелло, Мицкевича и др.

Выделяют балладу А. Майкова «Емшан» (1875) – поэтическое переложение летописного предания.

Серьезной проблемой звучит в творчестве поэта противоречие, столкновение античного (языческого) и христианского мировоззрений. Это отражено в драматической поэме «Три смерти» – о Риме эпохи императора Нерона, а также в трагедии «Два мира». Для Майкова очень важно, что в результате в этом противостоянии победу одержали идеи христианской религии.

Но все больше звучало в произведениях Майкова назиданий и нравоучений. К концу XIX века его творчество было почти забыто. Помнили и переиздавали лишь несколько его стихотворений, ставших хрестоматийными.

Тем не менее, лучшие произведения Майкова сохранились в истории русской литературы. В советские годы стихи Майкова активно издавались, в том числе – в серии для детей «Мои первые книжки».

В 1984 году в библиотеке журнала «Огонёк» был издан двухтомник А. Майкова (тираж – 700 тысяч экземпляров).

В годы творческого расцвета Майков пользовался большой популярностью и считался лучшим поэтом послепушкинской эпохи, развивавшим идеи гармонии. «После Пушкина никто еще не писал на русском языке такими неподражаемо-прекрасными стихами», – сказал о Майкове Дмитрий Мережковский.

В своей лучшей лирике Майков достиг и совершенства формы, и сумел наполнить свои строки вечными смыслами. Чистый звук, превосходный язык и христианское смирение – главные черты Майкова-поэта в его лучших произведениях.

На стихи А. Майкова писали романсы П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков и другие.

И. Ф. Анненский в своей статье «А. Н. Майков и педагогическое значение его поэзии» писал о поэте так: «Это была одна из тех редких гармонических натур, для которых искание и воплощение красоты является делом естественным и безболезненным, потому что природа вложила красоту и в самые души их. Созерцательно-рассудочные, эти люди не нуждаются для своего творчества ни в сильных внешних возбудителях, ни в похвале, ни в борьбе, ни даже в постоянном притоке свежих впечатлений; шум жизни, напротив, бременит их, стесняет их фантазию, потому что запас их впечатлений держится и фильтруется долго и художественные образы складываются неприметно, медленно, точно растут из почвы. ».

Стихотворения Аполлона Майкова:

ОКТАВА

Гармонии стиха божественные тайны

Не думай разгадать по книгам мудрецов:

У брега сонных вод, один бродя, случайно,

Прислушайся душой к шептанью тростников,

Дубравы говору; их звук необычайный

Прочувствуй и пойми. В созвучии стихов

Невольно с уст твоих размерные октавы

Польются, звучные, как музыка дубравы.

АНГЕЛ И ДЕМОН

Подъемлют спор за человека

Два духа мощные: один –

Эдемской двери властелин

И вечный страж ее от века;

Другой – во всем величьи зла,

Владыка сумрачного мира:

Над огненной его порфирой

Горят два огненных крыла.

Но торжество кому ж уступит

В пыли рожденный человек?

Венец ли вечных пальм он купит

Иль чашу временную нег?

Господень ангел тих и ясен:

Его живит смиренья луч;

Но гордый демон так прекрасен,

Так лучезарен и могуч!

ПОД ДОЖДЕМ

Помнишь: мы не ждали ни дождя, ни грома,

Вдруг застал нас ливень далеко от дома;

Мы спешили скрыться под мохнатой елью.

Не было конца тут страху и веселью!

Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой

Мы стояли точно в клетке золотистой;

По земле вокруг нас точно жемчуг прыгал;

Капли дождевые, скатываясь с игол,

Падали, блистая, на твою головку

Или с плеч катились прямо под снуровку.

Помнишь, как всё тише смех наш становился –

Ты ко мне прижалась, в страхе очи жмуря.

Благодатный дождик! Золотая буря!

ЛАСТОЧКИ

. Взгляну ль по привычке под крышу:

Пустое гнездо над окном.

В нем ласточек речи не слышу,

Солома обветрилась в нем.

А помню я, как хлопотали

Две ласточки, строя его!

Как прутики глиной скрепляли

И пуху таскали в него!

Как весел был труд их, как ловок!

Как любо им было, когда

Пять маленьких, быстрых головок

Выглядывать стали с гнезда!

И целый-то день говоруньи,

Как дети, вели разговор.

Потом полетели, летуньи!

Я мало их видел с тех пор!

И вот – их гнездо одиноко!

Они уж в иной стороне –

Далёко, далёко, далёко.

О, если бы крылья и мне!

В чем счастье.

В жизненном пути

Куда твой долг велит – идти,

Врагов не знать, преград не мерить,

Любить, надеяться и – верить.

Основоположник русской реалистической эстетики и литературной критики. 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского

«Литературные онлайн-журналы: новый формат или продолжение традиции?». Круглый стол в «Знамени»

Критик портала Pechorin.net стал лауреатом премии «Неистовый Виссарион»

Новые рассказы лауреатов премий: «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Нос», «Ясная поляна», «Русский Букер»

Объявлены полуфиналисты Международного конкурса переводов «Pechorin.net»

Итоги Международного конкурса переводов «Pechorin.net»

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах

Подведены первые итоги Международного конкурса переводов «Pechorin.net»

120 лет со дня рождения русского языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря русского языка Сергея Ивановича Ожегов

Умер Эдуард Лимонов

Объявлены финалисты Международного конкурса переводов «Pechorin.net»

Хотите стать автором Литературного проекта «Pechorin.Net»?

Тогда ознакомьтесь с нашими рубриками или предложите свою, и, возможно, скоро ваша статья появится на портале. Тексты принимаются по адресу: info@pechorin.net. Предварительно необходимо согласовать тему статьи по почте.

Дополнительная информация о книге

Дополнительная информация о книге