Сатирикон : Еженедельное издание. – СПб., 1908-1914.

1908, № 1(13/IV)-38(25/XII)

1909, № 1(3/I)-25, 51(25/XII)

1913, № 48(29/XI)

«Сатирикон» преобразован из журн. «Стрекоза», 1901-1908. Оба журнала до конца 1908 г. выходили одновременно. За 1908 г. №9-13 «Сатирикона» и №№ 23/27/13 «Стрекозы» вышли с одинак. текстом и иллюстрац. В 1913 г. основная часть сотруд. и редактор «Сатирикона» вышли из состава редакции и поступили к изданию журн. «Новый сатирикон». (См. Библиография периодич. изданий России 1901-1916. т.3, стр.123, №7153).

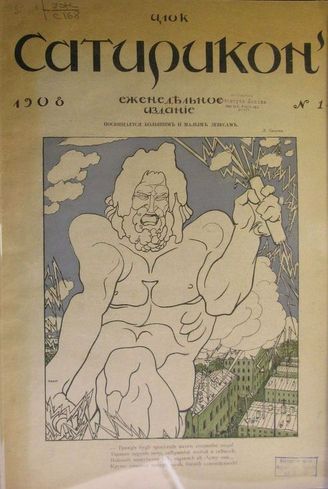

Еженедельный «тонкий» журнал сатиры и юмора. Издавался в Петербурге с 1908 по 1914 (№ 16 — последний) М. Корнфельдом. Первые 8 номеров «С.» вышли под ред. А. А. Радакова, после чего бессменным редактором стал А. Г. Аверченко. «С.» — наиболее популярный сатирический журнал своего времени. Он объединял вокруг себя кадры талантливых писателей и художников-юмористов. Кроме А. Г. Аверченко, печатавшего здесь многие из своих рассказов и фельетонов, в журнале принимали участие писатели Тэффи, Саша Черный, О. Дымов, Я. Гордин, В. Л. Азов, О. Л. Д’Ор, А. Яблоновский, С. Городецкий, И. Вышлевский, Скиталец и др. Журнал хорошо иллюстрировался и оформлялся художниками-сатириконцами — А. Радимовым, Н. Ремизовым (Ре-ми), И. Билибиным, Л. Бакстом, Б. Кустодиевым, А. Юнгером и др.

Деятельность «Сатирикона», протекавшая в годы реакции, входит в русло политической и культурной деятельности кадетов (либералов). Оппозиционность «Сатирикона» была беззубой, никогда не поднималась до смелой решительной критики реакционной государственной машины правительства, Государственной думы, политики черносотенцев. Идейно-тематический диапазон журнала был крайне узким. Лишь изредка и половинчато высмеивались отдельные мероприятия правительства, «деятельность» черносотенцов-погромщиков и т. п. Критические стрелы «Сатирикона» были направлены гл. обр. против бытовых и «общечеловеческих» пороков и обывательщины.

В конце 1913 основные кадры писателей и художников ушли от издателя и образовали «Новый сатирикон», выходивший в годы войны. Однако этот второй период деятельности сатириконцев характеризуется бесцветностью. «Новый сатирикон» после революции занявший позицию, ярко враждебную советской власти, был закрыт. Основные его кадры оказались в лагере белой эмиграции, продолжая из-за границы бессильно злопыхательствовать против советской власти.

В ЦСПИ имеются следущие выпуски журнала:

1908, № 1(13/IV)-37, 38(25/XII)

1909, № 1(3/I)-51, 52(25/XII)

1911, № 1(1/I)-51, 52(23/XII)

1912, № 1(1/I)-52, 53(30/XII)

1913, № 1(4/I)-51, 52(30/XII)

1914, № 1(6/I), 16(22/V)

Рассказы из журнала сатирикон читать

Что такое история как таковая — объяснять незачем, так как это каждому должно быть известно с молоком матери. Но что такое древняя история — об этом нужно сказать несколько слов.

Трудно найти на свете человека, который хотя раз в жизни, выражаясь языком научным, не влопался бы в какую-нибудь историю. Но как бы давно это с ним ни случилось, тем не менее происшедший казус мы не вправе назвать древней историей. Ибо пред лицом науки все имеет свое строгое подразделение и классификацию.

а) древняя история есть такая история, которая произошла чрезвычайно давно;

б) древняя история есть такая история, которая произошла с римлянами, греками, ассириянами, финикиянами и прочими народами, говорившими на мертворожденных языках.

Все, что касается древнейших времен и о чем мы ровно ничего не знаем, называется периодом доисторическим.

Ученые хотя и ровно ничего об этом периоде не знают (потому что если бы знали, то его пришлось бы уже назвать историческим), тем не менее разделяют его на три века:

1) каменный, когда люди при помощи бронзы делали себе каменные орудия;

2) бронзовый, когда при помощи камня делали бронзовые орудия;

3) железный, когда при помощи бронзы и камня делали железные орудия.

Вообще изобретения тогда были редки и люди на выдумки были туги; поэтому чуть что изобретут — сейчас по имени изобретения называют и свой век.

В наше время это уже немыслимо, потому что каждый день пришлось бы менять веку название: пилюлиарский век, плоскошинный век, синдетиконский век и т. д. и т. д., что немедленно вызвало бы распри и международные войны.

В те времена, о которых ровно ничего не известно, люди жили в шалашах и ели друг друга; затем, окрепнув и развив мозг, стали есть окружающую природу: зверей, птиц, рыб и растения. Потом, разделившись на семьи, начали ограждаться частоколами, через которые сначала в продолжение многих веков переругивались; затем стали драться, затеяли войну, и, таким образом, возникло государство, государство, государственный быт, на котором основывается дальнейшее развитие гражданственности и культуры.

Древние народы разделяются по цвету кожи на черных, белых и желтых.

Белые в свою очередь разделяются на:

1) арийцев, произошедших от Ноева сына Иафета и названных так, чтоб не сразу можно было догадаться — от кого они произошли;

2) семитов — или не имеющих права жительства — и

3) хамитов, людей в порядочном обществе не принятых.

Обыкновенно историю делят всегда хронологически от такого-то до такого-то периода. С древней историей так поступить нельзя, потому что, во-первых, никто ничего о ней не знает, а во-вторых, древние народы жили бестолково, мотались из одного места в другое, из одной эпохи в другую, и все это без железных дорог, без порядку, причины и цели. Поэтому учеными людьми было придумано рассматривать историю каждого народа отдельно. Иначе так запутаешься, что и не выберешься.

Египет находится в Африке и славится издавна пирамидами, сфинксами, разлитием Нила и царицей Клеопатрой.

Пирамиды суть здания пирамидальной формы, которые воздвигались фараонами для своего прославления. Фараоны были люди заботливые и не доверяли даже самым близким людям распоряжаться своим трупом по их усмотрению. И, едва выйдя из младенческого возраста, фараон уже присматривал себе укромное местечко и начинал строить пирамиду для своего будущего праха.

После смерти тело фараона с большими церемониями потрошили изнутри и набивали ароматами. Снаружи заключали его в раскрашенный футляр, все вместе ставили в саркофаг и помещали внутри пирамиды. От времени то небольшое количество фараона, которое заключалось между ароматами и футляром, высыхало и превращалось в твердую перепонку. Так непроизводительно тратили древние монархи народные деньги!

Но судьба справедлива. Не прошло и нескольких десятков тысяч лет, как египетское население вернуло свое благосостояние, торгуя оптом и в розницу бренными трупами своих повелителей, и во многих европейских музеях можно видеть образцы этих сушеных фараонов, прозванных за свою неподвижность мумиями. За особую плату сторожа музеев позволяют посетителям пощелкать мумию пальцем.

Далее, памятниками Египта служат развалины храмов. Более всего сохранилось их на месте древних Фив, прозванных по числу своих двенадцати ворот «стовратными». Теперь, по свидетельству археологов, ворота эти переделаны в арабские деревни. Так иногда великое обращается в полезное!

Памятники Египта часто покрыты письменами, которые разобрать чрезвычайно трудно. Ученые поэтому прозвали их иероглифами.

Жители Египта делились на разные касты. К самой важной касте принадлежали жрецы. Попасть в жрецы было очень трудно. Для этого нужно было изучать геометрию до равенства треугольников, включительно и географию, обнимавшую в те времена пространство земного шара не менее шестисот квадратных верст.

Дел у жрецов было по горло, потому что, кроме географии, им приходилось еще заниматься и богослужением, а так как богов у египтян было чрезвычайно много, то иному жрецу подчас за весь день трудно было урвать хоть часок на географию.

В воздании божеских почестей египтяне не были особенно разборчивы. Они обожествляли солнце, корову, Нил, птицу, собаку, луну, кошку, ветер, гиппопотама, землю, мышь, крокодила, змею и многих других домашних и диких зверей.

Ввиду этой богомногочисленности самому осторожному и набожному египтянину ежеминутно приходилось совершать различные кощунства. То наступит кошке на хвост, то цыкнет на священную собаку, то съест в борще святую муху. Народ нервничал, вымирал и вырождался.

Среди фараонов было много замечательных, прославивших себя своими памятниками и автобиографиями, не ожидая этой любезности от потомков.

Тут неподалеку находился и Вавилон, известный своим столпотворением.

Главным городом Ассирии был Ассур, названный так в честь бога Ассура, получившего в свою очередь это имя от главного города Ассу. Где здесь конец, где начало — древние народы по безграмотности разобраться не могли и не оставили никаких памятников, которые могли бы нам помочь в этом недоумении.

Ассирийские цари были очень воинственны и жестоки. Врагов своих поражали более всего своими именами, из которых Ассур-Тиглаф-Абу-Хериб-Назир-Нипал было самым коротеньким и простеньким. Собственно говоря, это было даже не имя, а сокращенная ласкательная кличка, которую за маленький рост дала юному царю его мамка.

Обычай же ассирийских крестин был таков: как только у царя рождался младенец мужского, женского или иного пола, сейчас же специально обученный писарь садился и, взяв в руки клинья, начинал писать на глиняных плитах имя новорожденного. Когда, истомленный трудом, писарь падал мертвым, его сменял другой и так дальше до тех пор, пока младенец не достигал зрелого возраста. К этому сроку все его имя считалось полностью и правильно написанным до конца.

Цари эти были очень жестоки. Громко выкликая свое имя, они, прежде чем завоюют страну, уже рассаживали ее жителей на колья.

По сохранившимся изображениям современные ученые усматривают, что у ассириян очень высоко стояло парикмахерское искусство, так как у всех царей бороды были завиты ровными, аккуратными локонами.

Онлайн чтение книги Антология Сатиры и Юмора России XX века

Ст. Никоненко. Король смеха

Некоторые древние мыслители считали, что человека можно определить как «животное, умеющее смеяться». И думается, в какой-то степени были правы, ибо не только умение ходить на двух ногах и трудовая деятельность выделили людей из животного мира, помогли выжить и пройти через все мыслимые и немыслимые испытания многотысячелетней истории, но и способность смеяться. Потому-то умевшие рассмешить пользовались популярностью во все века и у всех народов. Короли могли себе позволить держать при дворе шутов, а простой люд собирался на площадях, чтобы посмотреть представления странствующих комедиантов или скоморохов.

Интересно, что со временем появился титул короля смеха. Им награждали тех, кто достигал наибольших успехов в этом искусстве.

С конца первого десятилетия нашего века в России нигде официально не утвержденный титул короля смеха принадлежал Аркадию Аверченко.

Первые годы жизни, отрочество и юность Аверченко, казалось, не оставляли никаких надежд на будущее. В смешной «Автобиографии», которой открывалась одна из первых книг писателя «Веселые устрицы», Аверченко дал несколько фрагментов своей долитературной жизни.

Некоторые дополнительные моменты мы находим в автобиографии, отправленной известному историку литературы Семену Афанасьевичу Венгерову в начале 1910 года: «Имя мое — Аркадий Тимофеевич Аверченко. Родился в Севастополе 1881 года 15 марта. Вероисповедания — православного. Отец был купцом, мать из мещан. Историю моего рода за недостаточностью данных проследить трудно. Известно только, что дед мой (по матери) был атаманом шайки разбойников, держал под Полтавой постоялый двор и безо всякого зазрения совести грабил проезжих по большой дороге. Мать моя — добрая, кроткая женщина — вспоминает об этом с ужасом… Мой отец был очень хорошим человеком, но крайне плохим купцом. Сочетание этих двух свойств привело к тому, что он совершенно разорился к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет… Поэтому учиться пришлось дома, с помощью старших сестер — довольно скудно… Будучи пятнадцатилетним застенчивым мальчишкой, попал на Брянский каменноугольный рудник (около Луганска) писцом и служил в ужасной, кошмарной обстановке безвыходной ямы — три года. Потом переехал в Харьков на службу в той же акционерной компании». Отголоски детских и юношеских впечатлений мы находим в рассказах Аверченко «О пароходных гудках», «Молния», «Отец», «Смерть африканского охотника», «Ресторан „Венецианский карнавал“», «Три желудя» и многих других. Обстановка, в которую окунулся пошедший «в люди» застенчивый мальчишка, едва ли давала много поводов для смеха. «То конторщик Паланкинов запьет и в пьяном виде получит выговор от директора, то штейгерова корова взбесится, то свиньи съедят сынишку кухарки чертежника. А однажды рудничный врач в пьяном виде отрезал рабочему совсем не ту ногу, которую следовало…» Это беспробудное пьянство сопровождалось унижением и оскорблением младших по службе старшими.

В стремлении вырваться из этого засасывающего болота повседневности, из этой беспросветности Аркадий Аверченко обращается к литературному труду (несколькими годами ранее сходный путь по ту сторону океана прошел Джек Лондон).

В Харькове Аверченко делает первые литературные шаги. «Самым значительным событием моей жизни считаю появление в печати моего первого литературного опыта — рассказа „Праведник“ („Журнал для всех“, апрель 1904 г., № 4), — сообщал Аверченко Венгерову. — Но писал я тогда мало и напечатал всего несколько жалких юмористических рассказов в „Харьковских губернских ведомостях“».

В 1906 году писатель основал журнал сатирической литературы и юмора с рисунками в красках «Штык», который имел в Харькове и даже за его пределами крупный успех. «Я наполнял весь номер, пиша, редактируя и корректируя», — вспоминал Аверченко. Жизнь журнала оказалась недолговечной. На 9-м номере юного редактора оштрафовали на 500 рублей. Заплатить штраф он не смог, да и не хотел, и журнал закрыли.

Революционный подъем кончился, возникшие в период 1905–1907 гг. многочисленные сатирические издания — «Пулемет», «Молот», «Сигнал», «Удаль», «Барабан» и др. — были закрыты.

И вот в эту пору Аверченко приезжает в Петербург, чтобы его покорить. Когда это произошло точно, установить нельзя. В автобиографии, посланной С.А. Венгерову, писатель сообщал, что приехал в Петербург 24 декабря 1907 г., в письме В. Быкову утверждал, что оказался в Петербурге в январе 1908 года. Несколько разнятся также сведения об обстоятельствах создания нового «еженедельного журнала сатиры и юмора» «Сатирикон». Зато точно известно, что первый его номер вышел 1 апреля 1908 года и что главная роль в его создании принадлежит Аверченко. Итак, «пришел, увидел, победил». Всего три месяца или и того менее прошло с момента приезда в Петербург, как безвестный провинциальный самодеятельный журналист становится ведущим сотрудником, а вскоре и редактором (спустя несколько лет основным владельцем) журнала, который в течение последующего десятилетия станет самым популярным изданием дореволюционной России.

Начав сотрудничество в отживавшей свой век «Стрекозе», Аверченко сумел организовать и сплотить вокруг себя группу единомышленников, которые и приняли решение о создании нового журнала, а с 1 июня 1908 года о слиянии «Сатирикона» и «Стрекозы» в один журнал — «Сатирикон».

Аркадий Аверченко прекрасно понимал значение созданного им журнала и того дела, которым он занимается. И сказал об этом прямо на страницах уже «Нового Сатирикона» в 1913 году в статье «Мы за пять лет». Лаконично, в нескольких строчках, он рисует крах революционных надежд после 1905 г. и наступление реакции: «Когда я приехал в Петербург (это было в начале 1908 года) — в окна редакций уже заглядывали зловещие лица „тещи“, „купца, подвыпившего на маскараде“, „дачника, угнетенного дачей“ — и тому подобных персонажей русских юмористических листков, десятки лет питавшихся этой полусгнившей дрянью».

Уже из этих строк ясно, что Аверченко привлекали отнюдь не гастрономические и обывательские темы, как это упорно и по сию пору ему вменяют в вину. Тематика журнала была чрезвычайно широкой. Несмотря на цензурные рогатки. В той же статье, объясняя читателю отсутствие материалов на определенные темы, Аверченко отмечает: «Перечислю только то, чего нам категорически запрещено касаться:

1) Военных (даже бытовые рисунки).

2) Голодающих крестьян.

3) Монахов (даже самых скверных).

4) Министров (даже самых бездарных).

А в последнем номере не пропущена даже карикатура, осмеивающая „Новое Время“.

Из многих номеров цензурой изымались фельетоны и карикатуры, редактора (Аверченко) неоднократно штрафовали. Все это говорит об определенной общественной позиции писателя. Эта позиция отражена и в его собственном литературном творчестве».

Время работы в «Сатириконе» (и «Новом Сатириконе») явилось самым плодотворным для таких писателей, поэтов, художников, как Тэффи, Петр Потемкин, Саша Черный, Осип Дымов, Георгий Ландау, Аркадий Бухов, Александр Радаков, Александр Рославлев, Ре-Ми, Василий Князев, ну и, конечно же, сам Аверченко. Атмосфера доброжелательности, которую сумел создать Аверченко в журнале, общие интересы сплачивали коллектив.

Талант человеческого общения счастливо сочетался у Аверченко с его природным литературным даром, и это сочетание находило живой отклик и пробуждало лучшие качества у тех, кто с ним встречался, влекло к нему. Известный критик Петр Пильский, хорошо знавший Аверченко, отмечал: «…все, что он делал, было неизменно овеяно какой-то сердечной легкостью, окружено радостным дружелюбием, всегда сопровождалось удачами и счастьем.

В нем жила какая-то внутренняя свобода. С первых же слов он производил ясное впечатление смелости и прямоты. Казался очень уравновешенным и спокойным. Был насмешлив, но не дерзок, был выдержан, никогда не лгал, умел быть снисходительным к другим, внутренне строгим к себе, не растил в своей душе цветов зла и отместки…»

Надежда Александровна Тэффи была одной из наиболее талантливых сотрудниц «Сатирикона». Ее рассказы и фельетоны появлялись на страницах журнала чуть ли не еженедельно, а сборники рассказов, умных и проникнутых тонким юмором, расходились мгновенно и большими тиражами.

Помимо постоянных авторов «Сатирикона» и «Нового Сатирикона» Аверченко сумел привлечь к сотрудничеству таких замечательных поэтов и прозаиков, как Л. Андреев, А. Грин, А. Куприн, Н. Гумилев, О. Мандельштам, С. Маршак, В. Маяковский, А.Н. Толстой, П. Орешин, С. Городецкий…

Нельзя сказать, что Аверченко был безразлично ровным со всеми, с кем ему приходилось общаться. В середине 1913 года в результате расхождений во взглядах на направленность журнала (и в связи с денежными делами) редакция «Сатирикона» раскололась. Тогда и возник «Новый Сатирикон». И большинство пошло за Аверченко в «Новый Сатирикон».

Его личность, его внутренняя сила, самобытность выделяли его из писательской среды. И вызывали уважение. Посредственности и графомании Аверченко не терпел (достаточно только почитать его отповеди в «Почтовом ящике» журнала), но стоило ему увидеть в начинающем писателе хоть крупицу таланта, он готов был всячески поощрять и поддерживать. Свидетельств тому масса. В «Сатириконе» и «Новом Сатириконе» начинали многие авторы, ставшие потом известными писателями, причем их произведения не лежали месяцами и годами в редакторском столе, а печатались в течение двух-трех недель.

В 1910 году вышли три первых сборника Аркадия Аверченко — «Юмористические рассказы», «Веселые устрицы» и «Зайчики на стене», а затем каждый год выходили две-три книги и переиздавались вышедшие ранее: «Круги по воде», «О хороших, в сущности, людях», «Черным по белому», «Рассказы для выздоравливающих», «Сорные травы», «Записки театральной крысы», «Шалуны и ротозеи», «О маленьких — для больших», «Позолоченные пилюли», «Синее с золотом», «Чудеса в решете»… В 1911 году Аверченко и трое его сотрудников (писатель Георгий Ландау, художники Радаков и Ре-Ми) предприняли длительное путешествие в Западную Европу. Несколько месяцев они колесили по Европе, побывали в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии, Франции, Испании, Португалии, заезжали на Капри к Горькому… По приезде выпустили большую книгу с иллюстрациями — «Экспедиция в Западную Европу». Однако даже вдали от родины Аверченко не мог отвлечься от русских тем и сюжетов. Рассказы, появлявшиеся в журнале с пометкой: «Рим», «Мюнхен» или «Тироль», повествовали вовсе не об альпийских красотах или ласковых водах Тирренского моря, а о событиях в каком-нибудь Старом Овраге или Нижней Гоголевке…

Февральскую революцию вся редакция «Нового Сатирикона» встретила с восторгом. Сатириконцы приветствовали падение прогнившего царского режима и ожидаемые демократические реформы. Однако вскоре после первых восторгов наступает разочарование, и на страницах «Нового Сатирикона» высмеивается временное правительство, бездарность его министров, беспринципность и беспомощность, неумение овладеть обстановкой. Крах временного правительства представляется Аверченко и его сотрудникам вполне закономерным. Но и победа большевиков вовсе его не радует. Обостряющиеся классовые схватки, углубление разрухи, вызванной мировой войной, экономические тяготы и трудности быта, которые, разумеется, нельзя было быстро преодолеть в условиях начавшейся гражданской войны, вызывают неприятие у писателя. «Новый Сатирикон» еще существует, но он доживает последние дни. Его позиция слишком разительно расходится с позицией большевистских изданий. Аверченко применяет к происходящему общечеловеческие, гуманистические критерии, тогда как победившие классы требуют резкого определения классовых позиций. Разумеется, Аркадий Аверченко, боровшийся всегда за справедливость и демократическую законность, не может принять таких явлений, как, скажем, расстрел в 1918 году 500 заложников (представителей бывших так называемых эксплуататорских классов) за убийство председателя Петроградской ВЧК Урицкого. Подобно В. Г. Короленко, осуждавшему в письмах к А.В. Луначарскому аналогичные методы классовой борьбы, применявшиеся новой властью, Аверченко выступает в своем журнале с резкой критикой тех эксцессов, свидетелем которых неоднократно был сам: расстрелов без суда и следствия прямо на улице, неизвестно кем санкционированных и необоснованных обысков, арестов, экспроприации имущества. Аверченко полагает, что происходящие эксцессы не имеют ничего общего с марксизмом, и на обложке юбилейного номера журнала, посвященного столетию со дня рождения Маркса, рядом с портретом основоположника научного коммунизма идут надписи: «Карл Маркс. 1818. Родился в Германии. 1918. Похоронен в России».

Революция оказалась не такой, как ее себе представлял писатель. Она не принесла сразу изобилия. Рушился привычный, налаженный быт, под угрозой было дело жизни Аверченко — «Новый Сатирикон». Царское правительство его штрафовало и снимало наиболее острые материалы из журнала. Новое правительство во второй половине 1918 года вообще закрыло журнал, потому что антисоветская направленность его становилась все более очевидной.

Вместе с группой работников журнала Аверченко отправился на юг. Сначала он в Ростове-на-Дону сотрудничал в газетах «Приазовский край» и «Юг России», а в конце октября 1920 года вместе с остатками врангелевских войск отплыл в Константинополь.

Ни в Севастополе, где он провел почти год до эмиграции, ни в Константинополе Аверченко не переставал писать. Писал о деградации культуры в условиях гражданской войны, о бесприютности, обнищании, писал о беспросветном, трагикомическом бытии выброшенных на константинопольский берег бывших российских граждан.

Активности, работоспособности Аверченко не теряет. «Кипящий котел», «Записки Простодушного. Я в Европе», «Дюжина ножей в спину революции», «Дети», «Смешное в страшном», «Отдых на крапиве», «Записки циника» — эти и другие новые книги писателя выходят в Берлине, Константинополе, Праге, Париже, Варшаве, Загребе. С основанным им в Константинополе эстрадным театром «Гнездо перелетных птиц» Аверченко побывал на гастролях во многих странах Европы.

Наконец писатель поселяется в Праге, где после революции собралась большая русская колония. В конце 1924 года Аверченко тяжело заболел. Он лечился в санатории, и казалось, дело пошло на поправку. И все же вскоре после возвращения с курорта, 28 января 1925 года писатель попадает в Пражскую городскую больницу. И здесь, «на постели 2516, белой железной больничной постели, утром 12 марта скончался Аркадий Тимофеевич Аверченко…»

Станислав Никоненко [1] Станислав Степанович Никоненко — поэт, прозаик, литературовед. Первым в советское время составил и выпустил (1964 г.) сборник А. Аверченко «Оккультные науки». Впоследствии, кроме сборников Аверченко, им были составлены и выпущены книги Тэффи, Ю. Слезкина, Пантелеймона Романова, М. Арцыбашева, собрание сочинений Гайто Газданова и др.

Необходимое пояснение читателям Антологии: том составлен по принципу хронологии появления в свет книг А.Т. Аверченко, названия которых и вынесены в оглавление. Кроме одного — «Маленькая лениниана»: эти эссе объединены составителем в единый цикл по тематическому признаку, хотя и написаны в разное время.