Воспоминания моей бабушки о войне 1941 года

Война – это страшное слово, которое заставляет учащенно биться наши сердца, а память воскрешать события минувших лет. Ее путь проложен тысячами невинных жизней простых людей, которые хотели существовать не в военных архивах, а наяву. Война 1941 года представляет собой роковое явление, которое настигло человечество, отпечатавшись на страницах истории кровавым пятном. Моя бабушка, Коваленко Анна Владимировна, не раз рассказывала мне о своих воспоминаниях, которые она пронесла через всю свою жизнь.

«…Наша семья состояла из пяти человек, среди которых были: моя мать Акулина, отец Владимир, сестра Мария, брат Григорий и я. Проживали в деревне Четверни Гомельского района. Когда началась война, Марии было 8 лет, брату Грише 1 годик, а мне 12.

С приходом немцев начались тяжелые времена. Каждый день теперь жизнь, которая раньше казалась такой простой, стала висеть на волоске от смерти. Все былые времена обернулись кошмарным сном, наполненным горем, болью и смертью. В 1941 году моего отца забрали на фронт. Наша семья очень переживала по этому поводу, ведь родной человек ушел навстречу своей судьбе. Я была самой старшей, именно поэтому максимально помогала матери по хозяйству, которая совсем ослабла и постарела на десяток лет. На тот момент у нас имелся конь, однако вспомнить, откуда он появился, не могу. Ночью его приходилось гонять на ночлег с местными детьми, а днем заниматься работами, которые давали немцы. Например, мы ездили за дровами, вырубали лес и кусты вблизи железной дороги, копали траншеи.

Целыми днями раздавались взрывы, все грохотало. Чтобы спастись было решено выкопать блиндажи, в которых прятались всю войну. Спустя год, после того, как отец ушел на фронт, к нам в семью пришла трагическая новость о том, что он умер от тяжелых ранений под Москвой. Мы все горько заплакали, а маме стало очень плохо. Еще одним нашим спасением была корова Зорька, которую приходилось прятать в лесу. Местные люди приносили ей сено.

Однажды я и подруга Наташа шли лесом, как вдруг дорогу нам перегородили два немца. Один из них стал допытываться, не партизанки ли. Мы очень испугались, заплакали и сказали, что ищем корову. Немцы расспрашивали нас еще некоторое время, а затем отпустили, чему мы были безумно рады. Как оказались дома, так сразу залезли на печку. Спустя несколько недель до нас дошли слухи о том, что завтра в деревне появятся русские солдаты.

На следующее утро немцы, отступая, взорвали мост недалеко от дома, а через некоторое время появились партизаны. С их приходом у нас появилась надежда продолжать жить, а также осознание того, что дни немецкого гнета закончены…»

Когда бабушка окончила рассказ, из глаз ее потекли слезы. Именно тогда я осознала необходимость сохранения мира на земле, который находится только в наших руках.

Они тоже: как сражались наши бабушки в Великую Отечественную войну

Завтра 9 мая. По дорогам уже вторую неделю ездят машины, украшенные георгиевскими ленточками, флагами и наклейками, по улицам городов пройдёт Бессмертный полк, вечером будет салют. Россияне вспоминают тех, кто когда-то рисковал жизнью, чтобы защитить свою родину и близких.

Казалось бы, все знают, что воевали не только мужчины. В самом начале боевых действий женщины рвались сражаться не меньше: половина ходатайств с просьбой отправить их на фронт поступила от девушек. Историки озвучивают разные цифры: самую распространённую — 800 тысяч женщин-военнослужащих, поступивших за годы войны в войска, — часто называют заниженной и не учитывающей как минимум партизанок и подпольщиц.

В прошлом году накануне Восьмого марта Министерство обороны России запустило сайт female-heroes.mil.ru, на котором опубликовали исторические документы (письма, вырезки из газет военных лет, докладные записки и наградные бумаги), рассказывающие о подвигах женщин во время Великой Отечественной войны. Из сухих фактов вырастали истории, наполненные героизмом и отвагой.

Лейтенант медицинской службы Галина Волкова во время боя в тылу врага вынесла в укрытие 35 бойцов и командиров. Награждена орденом Красной звезды.

Старший сержант Воеводина и комсомолки Рофанова, Зиборова, Бартинкова и Абрамова, когда закончились боеприпасы, забрались в подбитый танк и вели стрельбу по противнику из него. Девушки уничтожили два орудия, девять огневых точек и 70 фашистов. Воеводина и Зиборова погибли.

Ефрейтор 133-го отдельного гвардейского сапёрного батальона Костяницына Наталья во время боя ручной гранатой уничтожила пулемётный расчет врага. Награждена орденом Красной Звезды.

Мария Октябрьская после гибели мужа все свои деньги потратила на танк и добилась права воевать на нём в качестве водителя.

Сельская учительница Татьяна Барамзина стала снайпершей, а когда в 1944 году у неё ухудшилось зрение, осталась на фронте связисткой. Перевязывала раненых, когда в блиндаж ворвались фашисты, отстреливалась до последнего патрона, молчала под пытками. Посмертно стала Героем Советского Союза.

Радистка Ольга Филаткина в составе отряда автоматчиков-лыжников вела бой в тылу противника, была ранена, до конца передавала сообщения, вызывая огонь. В последней передаче она сообщила: «Немцы ворвались в наше расположение. Прощайте, товарищи! Радио взрываю».

Несмотря на всем известные примеры героизма, женщин всё равно не принято считать защитниками Отечества. Доходит до того, что в разговорах о дискриминации женщин мужчины прямо заявляют: «Вы же не можете воевать, вот и сидите тихо, какое ещё равноправие».

Но женщины сражались — и делали это не хуже мужчин. Некоторых героинь знают все: летчицу-истребительницу «Белую лилию» Лидию Литвяк, снайпершу «Леди Смерть» Людмилу Павличенко, партизанку Зою Космодемьянскую. Но за их спиной стоят миллионы других, безымянных: медсестры, связистки, зенитчицы. Почти в каждой семье живёт память о бабушках, которые уходили на фронт или в тылу занимали место мужчин, продолжая при этом оберегать своих детей. И именно эта память заставляет нас вздрагивать при виде агрессивных наклеек «Можем повторить!» или детей, одетых в военную форму.

«Бабка моя Елизавета, связистка с 1943-го по 1945-й, освобождала Белград, награждена медалью «За отвагу», ранена при попытке соединить жилу связи, выжила, в госпитале больше всего горевала, что её коробка с бусами потерялась. Про войну не рассказывала, в бога не верила».

«Моя бабушка ушла воевать вместе с братом. Брат погиб в Киевском котле. Она прошла всю войну от звонка до звонка».

«Ада, моя бабушка, и ещё сестра Валя работали на «Шарикоподшипнике». Валя (1924 года рождения, из её мальчишек-одноклассников не осталось почти никого — Сталинград) бросила школу, стала сандружинницей, тушила зажигалки, работала на конвейере «Шарика» — отбраковывала негодные детали. Однажды она заснула прямо за столом. Не просыпаясь, схватила свои ботинки и поставила правый в одну сторону — годный, левый в другую — брак. Её мать, моя прабабушка, плакала. В эвакуации в Куйбышеве они голодали, местное население было совсем не гостеприимным. Спаслись только тем, что прабабушка Берта была белошвейкой. »

«Бабушка рыла окопы под Москвой. Все мальчики её класса погибли во время обороны столицы. Прямо вот до одного. Однажды, уже после смены, она не успела скоординироваться, залезая на грузовик. Он тронулся, переехал ногу. В госпитале брать её отказались, мотивируя тем, что полно раненых, не до девушки. Водитель отвез её в деревню рядом с Мелихово к её бабушке, та вылечила травками. Да так, что бабушка ещё успела даже в вуз поступить во время войны, хоть и тяжеловато было из МО ездить, редко поезда ходили. О войне ни она, ни дедушка не распространялись. Чаще плакали и молчали».

Мои бабушки и дедушка – дети войны

Работа в рамках проекта «МК-Урал» к 70-летию Победы

Мой дедушка Хорунжев Василий Васильевич и бабушки Хорунжева Нина Михайловна и Коробейникова Александра Ивановна не были на войне, но эти годы навсегда остались в их памяти. В годы войны они были ещё детьми, и уже в юном возрасте узнали, что такое холод, голод, потеря близких.

Дедушка Хорунжев Василий Васильевич приехал на Урал с семьёй годовалым ребёнком из Белоруссии в 1938 году. Переселенцами стали поневоле. Хозяйство было крепкое, и на семью стали поглядывать как на кулаков. Опасаясь раскулачивания, прадед Василий Денисович даже ездил в Москву. Вроде бы и добился справедливости, да не ужился с местными властями и решили переехать на Урал, на 108 участок (сейчас село Лебединое).

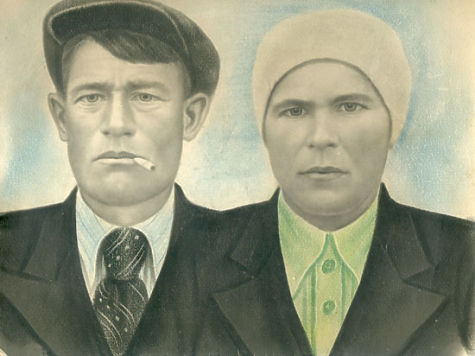

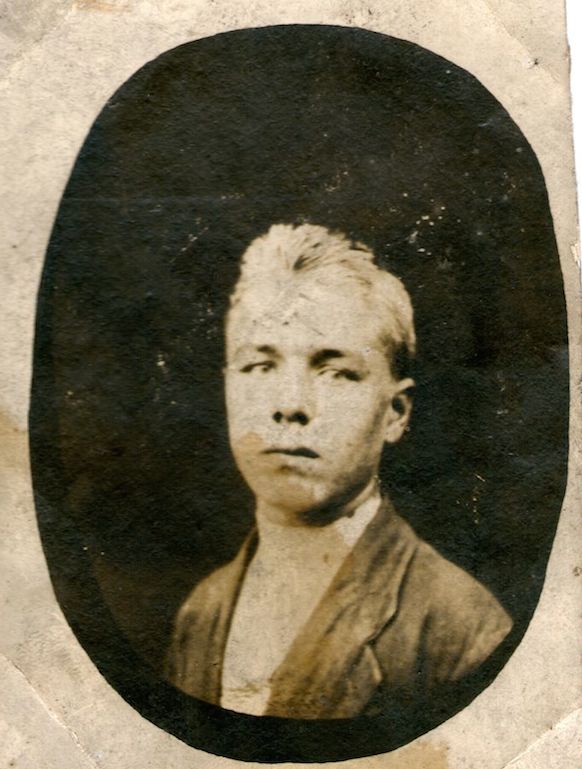

Хорунжий В.Д. и Хорунжий М.С до войны

До войны оставалось меньше трех лет. Обустроиться на голом, незнакомом месте с кучей детей было непросто. Но прадед трудностей не боялся. Сильный, высокий, работящий он всегда надеялся только на лучшее. Построили на краю деревни небольшую избушку, где-то 3,5 на 4 метра, да пристрой на лето. Трудно представить, как они там могли помещаться, ведь в семье было девять человек. Прадед Василий Денисович, прабабушка Матрёна Семёновна и семь детей: Анна, Мария, Вера, Татьяна, Полина, Василий, Валентина. Спали где придётся: на полу, на печке, на полатях, кровать была одна. А зимой домой заносили маленьких козлят, которые спали вмести с детьми. Жили небогато, хоть старшие девчата и старались во всём помогать отцу. Встать твёрдо на ноги не успели.

Хорунжий В.Д. и Хорунжий М.С до войны

1941 год. Моему дедушке было 4,5 года. Одно из воспоминаний – прощание с отцом, уходящим на фронт: «Он шутил, прощаясь с матерью и нами, семью детьми, и верил, что обязательно вернётся. Но больше мы его никогда не увидели».

Воевал прадед на Кавказе. В1943 году принесли похоронку. Точного места захоронения никто не знает. В книге Памяти Челябинской области лишь небольшая запись: « Хорунжий Василий Денисович,1902 года рождения, Нагайбакский район, пропал без вести 00.02.43». Да благодарные односельчане вписали его фамилию на памятнике, который стоит в Лебедином, почти на том же месте, с которого жители посёлка отправлялись на фронт.

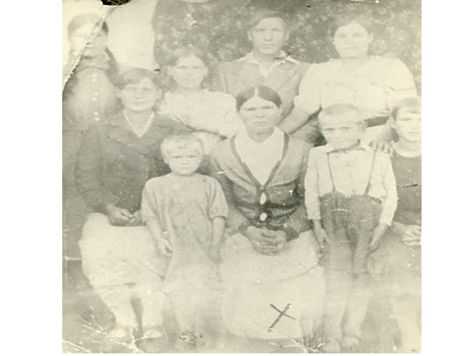

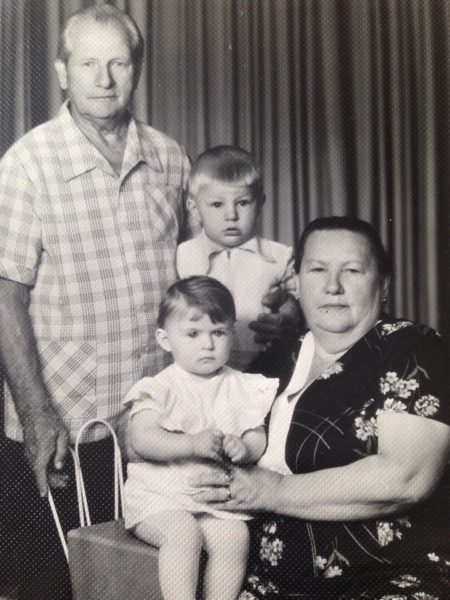

Семья Хорунжий: Вера, Татьяна, Анна, Мария,Валентина, мать Матрёна Семёновна, Василий, Полина 1943 г.

Удивительно, как прабабушка смогла поднять всех семерых детей! Семья была дружная и трудолюбивая. Прабабушка как-то могла сводить концы с концами.

Дедушка вспоминает, что у матери не было времени уделять им много внимания, и они во всём помогали друг другу. Старшие заботились о младших, каждый выполнял посильную работу. Учиться самостоятельности заставляла сама жизнь. Привычку помогать друг другу они пронесли через всю свою жизнь. Мать умерла вскоре после войны. Старшие сёстры взяли на себя обязанность вырастить младших детей. Всю жизнь они как могли помогали друг другу, делили все радости и беды.

В Фершампенуазе проходил праздник Сабантуй. Помнит бабушка, как на коне прискакал верховой и объявил, что началась война. Веселье остановилось, все стали плакать, она не могла понять почему. И начались тяжёлые военные годы.

Павлова Нина во втором ряду четвёртая справа, 1949г.

Прадеда Михаила Васильевича на фронт не взяли, дали «бронь». Он всю войну трудился в тылу трактористом, механиком, управляющим отделения. А его брат Василий ушёл на фронт с первых дней войны. Бабушка до сих пор помнит его рассказы. Он вспоминал, как защищали Киев. Как ходили в атаку с деревянными учебными винтовками и получали настоящую, когда рядом убивали товарища, у которого она была. Был разведчиком. После ранения приезжал в отпуск домой, а потом снова на фронт. На войне встречался с Г. К. Жуковым. Очень много рассказывал о сражении на Курской дуге. В то время он был водителем тягача дальнобойной пушки. Войну закончил в Праге. После войны работал путевым обходчиком на станции Джабык.

Другие воспоминания о войне были у бабушки от сестёр матери. Три её сестры во время войны остались в Белоруссии и оказались на захваченной немцами территории. Им пришлось пережить все ужасы фашистской оккупации, а их единственный брат погиб на той войне.

Павловы Валя (слева) и Нина, 1943 г.

Ручки делали из кленовых стебельков. «Привяжешь к ним перо-96 или «лягушку» и пиши, если есть на чём. Тогда и газеты были не у всех. Мне хоть тётя Вера (учительница, сестра отца) давала старые классные журналы, где на неисписанных листах можно было писать».

Все оставшиеся в тылу мужчины, женщины, подростки работали. А кто поменьше, были предоставлены сами себе. В 1942 году у бабушки родилась сестрёнка Валя, и ей пришлось стать нянькой. Питались всем, что можно было есть. Как и у дедушки, в основном из еды были суп и картошка. Картошка вспоминается почему-то мелкая. Но ели всякую, даже размером с горох. Варили в кожуре, чистили, обжаривали на сковородке и ели с молоком. Хорошо, что была корова. Хлеб давали по карточкам. Оставшиеся скотские шкуры опаливали и варили из них холодец. Из кукурузного жмыха пекли лепёшки. Любимым лакомством был курмач – это поджаренные зёрна пшеницы. Если у кого–то из детей он заведётся, его сразу же окружают и всем делят по горсточке. «Почему-то всегда вспоминается: бабушка сидит в шубейке, ещё из Белоруссии, в доме холодище, и она долго, тоненько снимая кожуру, чистит этот мелкий картофель каждый день».

Бани не было, мылись в корыте. Платье вечером постирали, за ночь высохло, а утром опять надевали. Особенно плохо было с обувью. Ходили босиком. Даже осенью по грязи, когда было холодно. Кожа на ногах вся потрескается, а всё равно надо идти. Жили в небольших комнатушках с клопами и блохами. Дети часто болели. Бабушка перенесла и бруцеллез, и сыпной тиф. Как бы тяжело ни было, она всегда любила читать. Книги приносила тётя Вера. «Помню, как в больницу она принесла мне книгу «Сын полка» Катаева, и Ваня Солнцев стал любимым героем». Книги помогли ей перенести те страшные годы, помогли сделать дальнейший жизненный выбор. На протяжении 48 лет она проработала учителем.

Коробейникова А. И. (Шихова)

Моя бабушка Коробейникова Александра Ивановна (Шихова) родилась в большой семье: отец Иван Степанович Шихов, мать Анна Логиновна и дети – Клава, Виктор, Тамара, Шура, Гена, Валик. Перед войной они жили в поселке Орёл Пермской области на берегу Камы. Жизнь резко изменилась в один из предвоенных дней, когда в дом пришли милиционеры. Бабушка вспоминает:

« Однажды, когда мы играли, а мама шила на машинке, в дом вошли два милиционера, между ними шёл отец. Он молча поставил сумку на пол, окинул нас взглядом. Милиционеры повели его к выходу. Он не попрощался ни с матерью, ни с нами. Перешагнул порог и всё, больше мы его не видели никогда. И так и не смогли установить, в чем была его вина».

В 1943 году у детского дома появились шефы – Чусовской металлургический завод. Жить стало легче. Стали лучше кормить, а на праздники даже сшили нарядные платья. Но всё равно очень хотелось домой, к маме. По вечерам сдвигали кровати и делились друг с другом своими переживаниями. Вместе плакали, вместе переносили недетские трудности.

Домой бабушка попала только в 1947 году. Воспитательница взяла старый портфель, рабочую одежду и привела её к маме. Нарядные платья не отдали, а дома надеть было нечего. Но главное – она была дома, вместе с матерью и старшими сёстрами. ( Братишек привезли ещё через два года). Детство незаметно закончилось. Впереди были новые проблемы и новая, совсем взрослая жизнь.

Правнучка Коробейникова Ирина у обелиска в с. Лебединое, 2015 г.

Правнучка Коробейникова Ирина у обелиска в с. Лебединое, 2015 г.

У моих бабушек и дедушки судьбы и разные, и похожие. Они – дети войны. В детском возрасте они пережили немыслимые лишения и потери. Нелёгкая судьба не ожесточила их, не сломила ни в военные, ни в послевоенные годы. Они смогли стать настоящими, уважаемыми людьми. Я горжусь ими и очень их люблю.

Доска памяти. Военные истории наших бабушек и дедушек

— Бабушка, а это кто? — молодой человек ткнул пальцем в пожелтевший снимок в фотоальбоме.

С фотографии лучисто улыбалась черноволосая красавица. Бабушка усмехнулась краешками губ, задумалась о чем-то на секунду.

— Так я ж это, Митенька.

Митя вытаращил глаза, взгляд его забегал со снимка на бабушку и обратно. У него в голове не укладывалось, что маленькая седенькая баба Дуся и лучистая девушка с картинки — один и тот же человек.

— А дед здесь есть, баб Дусь? Покажи дедушку? — пальцы нетерпеливо перебирали толстые страницы фотоальбома, он пытливо вглядывался в каждое мужское лицо.

— Нету, — бабушка опустила глаза, встала и пошла на кухню, загремела стаканами.

Митя пришел за ней и сел на табуретку. Стаканы забряцали громче, бабушка налила чаю, поставила на стол сливовое варенье, вздохнула.

— Я тебе расскажу, Митенька, пей чай.

Они познакомились в 42-м, ей было чуть за двадцать. Донецк заняли немецкие войска, молодые солдаты разгуливали по городу, с интересом разглядывали хорошеньких украинок.

Около дома, где жила Дуся, каждый день стал околачиваться высокий красивый зенитчик. Освальд Янс был моложе Дуси, 19-летний, очень обходительный и скромный. Он ждал ее у подъезда и застенчиво улыбался. В 43-м, когда Гитлер дал приказ отступать, обнаружилось, что Дуся беременна. «Поедешь со мной?» — спросил он. Поехала. Любила очень. Их лагерь стал двигаться на юг. Когда пришел приказ о переводе его батальона на Западный фронт, он сказал ей: «Поедешь к моим родителям, будешь жить у них, пока война» — и уехал. Дуся осталась в лагере.

— Я, Митенька, струсила. Ну куда я бы поехала. Чужая страна, чужой язык, которого я почти не знала, чужие люди. И неизвестно, когда война закончится. Да и что бы я им сказала? Женщина одна там, в лагере, знавшая немного немецкий, помогла написать им письмо: мол так и так, примете или нет. Пришел ответ: «Примем, если ты с Западной Украины, все-таки Европа». Донецк — это Восточная.

PS. Митя написал деду письмо, что он внук, что кроме него у него в России еще четыре внука, все мальчики, и что правнуки уже есть, и что они ничего не просят, просто хотят познакомиться и общаться. Отправил в Германскую организацию по поиску родных с просьбой, чтобы переслали Освальду Янсу, если найдут. Мите прислали письмо, что да, живет в Германии человек с таким именем и годом рождения, что воевал на Украине, что женат и дети есть и внуки. И что письмо они ему Митино переслали и если захочет, ответит.

Не ответил.

PPS. Я замужем за этим самым Митей. А у детей исторически должна быть фамилия Янс.

Эту историю рассказала мне мама — про своего родного дядю, который не вернулся с войны.

Борис Савекин, 19-летний парень, только что отслуживший в десантных войсках под Киевом и отправившийся в 41-ом на фронт, был схвачен при выполнении диверсионного задания вместе с сослуживцем, когда те приземлялись на парашюте. Их повели на расстрел и заставили под дулом автомата рыть для себя яму (могилу). Было два немца – молодой и пожилой. Молодой немец отлучился, а от пожилого им удалось сбежать, хотя сзади раздавались выстрелы. Борис сумел вернуться домой на Брянщину, но там уже были фашисты, а его семья (родители и сёстры) эвакуировались. Моя прабабушка Шура была перед войной заведующей фермой, а дедушка председателем колхоза, их заставили гнать скот на восток, чтобы продовольствие не досталось фашистам.

Вернувшись домой, Борис установил связь с подпольщиками и партизанами через семью Поваровых (Костя Поваров – герой известного военного фильма «Вызываем огонь на себя», был реальным лицом и моим прямым родственником). Выдал его один мужик из их же деревни (был бедный, но очень завистливый – выслуживался перед немцами). Бориса в начале 1942 года фашисты забрали и увезли в районный центр. Там его допрашивали, издевались над ним, изуродовали его и убили за связь с партизанами, но он никого не выдал (это было известно от наших подпольщиков, которые для видимости служили немцам — как, например, Костя Поваров). Савекину Борису было тогда всего 19 лет. Тело забрала из Рогнедино его невеста из их деревни – Лена Сибирькова. Похоронили Бориса в деревне Яблонь. Он был так сильно искалечен, что его трудно было узнать. Лена, хоть и вышла замуж после войны, но любила Бориса всю жизнь и, как рассказывает мама, «всю жизнь нашу семью считала родной». Она после эвакуации до конца жизни жила в Липецке, и моя мама, когда только туда переехала, первое время жила у нее. У Елены было два сына и внуки. Но всю жизнь она оплакивала Савекина Бориса (и он тоже её очень любил – она была статная, красивая, с роскошной косой).

«Как-то в середине октября 1942 г. мне довелось поехать на правый берег Волги в штаб дивизии… С причала сели на маленький катер, катер отплыл от причала и сразу же стал набирать скорость. По обе стороны нашего катера рвались снаряды и мины, после чего поднимались толстые водяные «хрустальные» столбы высотой до двух и более метров. Вода кипела от разрывов. Переправа работала круглые сутки, там было много плавающих объектов: паромов, катеров, даже моторных лодок и др. Переправу противник обстреливал круглосуточно, даже ночью, когда было темно, он с помощью самолетов «вешал» осветительные фонари и было видно вокруг на большое расстояние, как днем, эти фонари горели иногда 15-20 и более минут.

Маневрируя между участками обстрела, катер на большой скорости приближался к причалу, к правому (высокому) берегу Волги — в Сталинград. Чувствовался профессионализм водителя катера, видимо, он здесь работал не один месяц. Я тут же подумал, что страшно один раз переплыть Волгу, а этому моряку-водителю надо было перевозить на катере людей день и ночь, может даже и без выходных. Туда — здоровых, обратно — раненых людей. Это была служба Родине».

Моя любимая бабушка рассказывала такую историю про войну. Она была студентом-вирусологом, так что ее послали по деревням собирать анализ кала, с целью выявления и борьбы с какой-то заразой (кажется, тифом — точно не помню). Нормального инвентаря не было, так что кал бабушка складывала в подписанные спичечные коробки и слои бумажками прокладывала, ну чтоб поменьше текло. Бегать с этим по деревням дело сильно трудоемкое и до лаборатории надо бежать быстро, поэтому, сложив полный чемо данчик добра, она очень спешила на поезд, прижимая к себе ценный груз. Видимо, ценность его была слишком ярко у нее на лице прописана, потому что чемоданчик у нее на вокзале…. украли…

Говорит, жалко было пострадавших мошейников, поди, поесть хотели, а тут такое ……. в коробках:)))

После войны дед был министром промышленного строительства БССР, позднее заместителем председателя госснаба СССР.

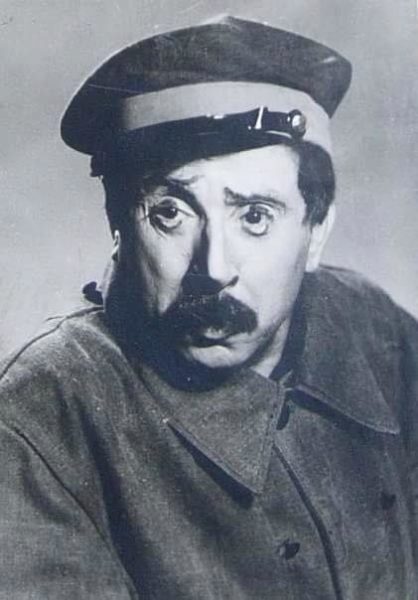

«В прошлом году в Марий Эл отмечали 100-летие со дня рождения марийского поэта, учителя, фронтовика и моего деда — Василия Рожкина. В честь этого события была выпущена книга стихов поэта и статей о самом писателе, которая позволила и мне познакомиться с творчеством дедушки. Я своего деда не знала, он умер, когда мне было всего 2 года, а после смерти моего отца в 1989 г и последующей независимости Эстонии я вообще позабыла дорогу в земли народов мари. Василий Яковлевич Рожкин начинал писать еще до войны, но его талант раскрылся именно в военные годы. Он был солдатом, ходил в атаки, был несколько раз ранен, но снова и снова возвращался в строй и вместе с другими бил врага…

из памятного текста:

«В то памятное утро 22 июня 1941года Василий Рожкин служил на северной границе. Подразделение, в составе которого он был, получило приказ не отступать с занятых позиций ни на шаг. Каждый боец прекрасно сознавал, что надо выстоять. Выстоять любой ценой! Отразить натиск врага, который рвался к городу.

В одной из схваток на «героическом пятачке» — так солдаты назвали то место, где выстояли почти 900 дней до прорыва ленинградской блокады – Василий Яковлевич получил тяжелое ранение. К тому же и боеприпасы кончились. Фашисты заметили это и решили взять русских бойцов живыми.

Славный путь прошел гвардии рядовой В.Я. Рожкин – от Ленинграда до Берлина. Он участвовал в освобождении прибалтийских республик, Польши.

Война уже близилась к концу, шла на территории Германии. Но враг еще яростно сопротивлялся. В одном из последних боев, на Дрезденском направлении, артполк отражал атаки немцев. Бой длился вторые сутки. Метким огнем артиллеристов было подбито и сожжено свыше тридцати танков. Но русские тоже несли большие потери, хотя пушки не умолкали. Василий Яковлевич получил тяжелую рану. Но в пылу горячего боя он не почувствовал боли. В расчете их осталось всего трое, а остальные были убиты. Потом Василий Яковлевич потерял сознание.

За этот подвиг и мужество В.Я. Рожкин был награжден орденом Красной Звезды, шестью медали и седьмой «За трудовую доблесть» — за поэзию.

Это действительно так. Он писал стихи. Писал их после боев, после минутного затишья. Писал под Ленинградом, на «героическом пятачке», на протяжении всех военных лет и после войны.