Детство, растоптанное войной

Вот имена некоторых из них: Володя Казьмин, Юра Жданко, Леня Голиков, Марат Казей, Лара Михеенко, Валя Котик, Таня Морозова, Витя Коробков, Зина Портнова. Многие из них так воевали, что заслужили боевые ордена и медали, а четверо: Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Леня Голиков, стали Героями Советского Союза. С первых дней оккупации мальчишки и девчонки начали действовать на свой страх и риск, который действительно был смертельным.

Ребята собирали оставшиеся от боёв винтовки, патроны, пулемёты, гранаты, а затем передавали всё это партизанам, конечно, они серьёзно рисковали. Многие школьники, опять же на свой страх и риск, вели разведку, были связными в партизанских отрядах. Спасали раненных красноармейцев, помогали устраивать подпольщикам побеги наших военнопленных из немецких концлагерей. Поджигали немецкие склады с продовольствием, техникой, обмундированием, фуражом, взрывали железнодорожные вагоны и паровозы. На «детском фронте» воевали как мальчики, так и девочки. Особенно массовым он был в Белоруссии.

Кроме этого, немцы в тылу совсем не стеснялись, и со всей жестокостью расправлялись с детьми. «. Часто из-за развлечений группа немцев на отдыхе устраивала себе разрядку: бросали кусок хлеба, дети бежали к нему, а вслед им автоматные очереди. Сколько детей погибло из-за таких забав немцев по всей стране! Опухшие от голода дети могли что-то взять, не смысля, съестное у немца, и тут же очередь из автомата. И наелся ребенок навек!» (Солохина Н.Я., Калужская область, г. Людиново, из статьи «Мы родом не из детства», «Мир новостей», №27, 2010, с. 26).

Поэтому, проходящие по этим местам части Красной Армии чутко относились к таким ребятам и часто забирали их с собой. Сыны полков – дети военных лет воевали против немецких оккупантов наравне со взрослыми. Маршал Баграмян вспоминал, что смелость, отвага подростков, их изобретательность в выполнении заданий поражали даже старых и опытных солдат.

«Федя Самодуров. Феде 14 лет, он воспитанник мотострелковой части, которой командует гвардии капитан А. Чернавин. Подобран был Федя на своей родине, в разрушенном селе Воронежской области. Вместе с частью участвовал в боях за Тернополь, с пулемётным расчётом вышибал немцев из города. Когда почти весь расчёт погиб, подросток вместе с уцелевшим бойцом взялся за пулемёт, долго и упорно отстреливаясь, задержал врага. Федя был награждён медалью «За отвагу».

Ваня Козлов. Ване 13 лет, он остался без родных и уже второй год находится в мотострелковой части. На фронте он доставляет пищу, газеты и письма бойцам в самых сложных условиях.

Петя Зуб. Не менее трудную специальность избрал себе Петя Зуб. Он давно решил стать разведчиком. Родители его убиты, и он знает, как можно рассчитаться с проклятым немцем. Вместе с опытными разведчиками добирается до врага, сообщает по радио его местонахождение, и артиллерия по их указке даёт огонь, сокрушая фашистов». («Аргументы и факты», №25, 2010, с. 42).

Воспитанник 63-й гвардейской танковой бригады Анатолий Якушин за спасение жизни командира бригады получил орден Красной Звезды. Примеров героического поведения детей и подростков на фронте существует достаточно много…

Таких ребят во время войны погибло и пропало без вести очень много. В повести Владимира Богомолова «Иван» можно прочитать о судьбе юного разведчика. Родом Ваня был из Гомеля. В войну погибли его отец и сестрёнка. Мальчику пришлось пережить многое: он был и в партизанах, и в Тростянце – в лагере смерти. Массовые расстрелы, жестокое обращение с населением вызывали и у детей огромное желание мстить. Попадая в гестапо, подростки проявляли удивительные мужество и стойкость. Вот как описывает автор гибель героя повести: «. 21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10 – 12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи – Клинск. На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи. В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55».

А шестнадцатилетняя школьница Оля Демеш со своей младшей сестрой Лидой на станции Орша в Белоруссии по заданию командира партизанской бригады С. Жулина взрывали с помощью магнитных мин цистерны с горючим. Конечно, девчонки привлекали к себе куда меньше внимания немецкой охраны и полицаев, чем мальчики-подростки или взрослые мужчины. Но ведь девочкам впору в куклы было играть, а они сражались с солдатами вермахта!

Тринадцатилетняя Лида часто брала корзину или сумку и уходила на железнодорожные пути собирать уголь, добывая разведданные о немецких военных эшелонах. Если ее останавливали часовые, она объясняла, что собирает уголь, чтобы отапливать комнату, в которой живут немцы. Маму Оли и младшую сестрёнку Лиду фашисты схватили и расстреляли, а Оля продолжала бесстрашно выполнять задания партизан. За голову юной партизанки Оли Демеш фашисты обещали щедрую награду – землю, корову и 10 тысяч марок. Копии ее фотографии были розданы и разосланы всем патрульным службам, полицаям, старостам и тайным агентам. Захватить и доставить ее живьем – таков был приказ! Но поймать девочку не удалось. Ольга уничтожила 20 немецких солдат и офицеров, пустила под откос 7 вражеских эшелонов, вела разведку, участвовала в «рельсовой войне», в уничтожении немецких карательных подразделений.

С первых дней войны у детей было огромное желание хоть чем-нибудь помочь фронту. В тылу дети изо всех сил помогали взрослым во всех делах: участвовали в противовоздушной обороне – дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные укрепления, собирали черный и цветной металлолом, лекарственные растения, участвовали в сборе вещей для Красной Армии, работали на воскресниках.

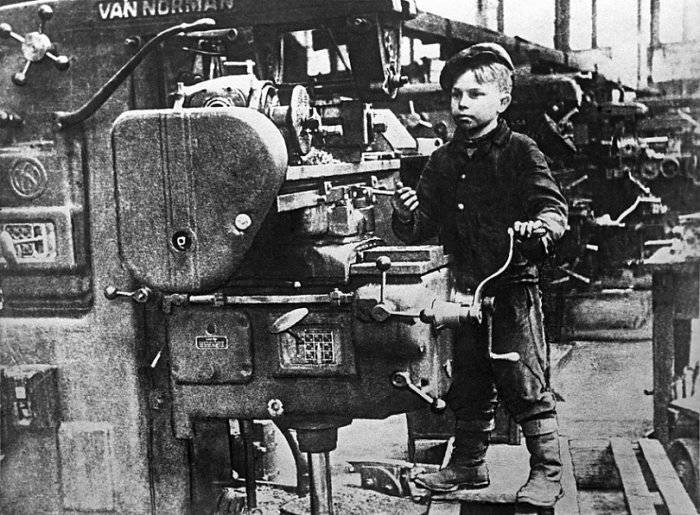

Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на оборонных предприятиях: делали взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы. Работали в сельском хозяйстве, выращивали овощи для госпиталей. В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для армии белье, гимнастерки. Девочки вязали теплые вещи для фронта: варежки, носки, шарфы, шили кисеты для табака. Ребята помогали раненым в госпиталях, писали под их диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли, устраивали концерты, вызывая улыбку у измученных войной взрослых мужчин. Об одном таком концерте есть трогательное стихотворение у Е. Евтушенко:

«В палате выключили радио.

И кто-то гладил мне вихор.

В Зиминским госпитале раненым

Давал концерт наш детский хор. «

А тем временем голод, холод, болезни в два счета расправлялись с хрупкими маленькими жизнями.

Ряд объективных причин: уход учителей в армию, эвакуация населения из западных районов в восточные, включение учащихся в трудовую деятельность в связи с уходом на войну кормильцев семьи, передача многих школ под госпитали и др., помешали развёртыванию в СССР во время войны всеобщего семилетного обязательного обучения, начатого в 30-е годы. В оставшихся учебных заведениях обучение велось в две-три, а иногда и четыре смены. При этом дети вынуждены были сами запасать дрова для котельных. Учебников не было, а из-за нехватки бумаги писали на старых газетах между строчками. Тем не менее, открывались и новые школы, создавались дополнительные классы. Для эвакуированных детей создавались школы-интернаты. Для той молодежи, которая в начале войны оставила школу и была занята в промышленности или в сельском хозяйстве, в 1943 году были организованы школы рабочей и сельской молодежи.

В летописи Великой Отечественной войны до сих пор остаётся ещё много малоизвестных страниц, например, судьба детских садов. «Оказывается, в декабре 1941-го в осажденной Москве в бомбоубежищах работали детские сады. Когда враг был отброшен, они возобновили свою работу быстрее, чем многие вузы. К осени 1942 года в Москве открылись 258 садиков!

Более пятисот воспитателей и нянь осенью 1941-го рыли окопы на подступах к столице. Сотни работали на лесозаготовках. Воспитательницы, еще вчера водившие с детьми хоровод, сражались в московском ополчении. Под Можайском героически погибла воспитательница детскою сада Бауманского района Наташа Яновская. Воспитатели, оставшиеся с детьми, не совершали подвигов. Они просто спасали малышей, у которых отцы воевали, а матери стояли у станков. Большинство детских садов во время войны стали интернатными, дети находились там днем и ночью. И чтобы накормить детей в полуголодное время, охранить их от холода, дать им хоть капельку уюта, занять их с пользой для ума и души – для такой работы необходимы были огромная любовь к детям, глубокая порядочность и безграничное терпение». (Д. Шеваров «Мир новостей», №27, 2010, с. 27).

«Играйте же, дети

Растите на воле!

На то вам и красное

Детство дано», – писал Некрасов Н.А., но война лишила и детсадовцев «красного детства». Рано повзрослели и эти маленькие детишки, быстро разучившись шалить и капризничать. На детские утренники в садики приходили из госпиталей выздоравливающие бойцы. Раненые солдаты долго аплодировали маленьким артистам, улыбаясь сквозь слезы. Тепло детского праздника согревало израненные души фронтовиков, напоминало о доме, помогало вернуться с войны невредимыми. Ребята из детских садов и их воспитательницы тоже писали письма солдатам на фронт, посылали рисунки, подарки.

У детей изменились игры, появилась «…новая игра – в госпиталь. В больницу играли и раньше, но не так. Теперь раненые для них – реальные люди. А вот в войну играют реже, потому что никто не хочет быть фашистом. Эту роль у них выполняют деревья. В них стреляют снежками. Научились оказывать помощь пострадавшим – упавшим, ушибленным». Из письма мальчика фронтовику: «Мы раньше тоже часто играли в войну, а теперь гораздо реже – надоела война, скорее бы она кончилась, чтобы мы опять хорошо жили…» (Там же).

В связи с гибелью родителей в стране появилось много беспризорных детей. Советское государство, несмотря на тяжелое военное время, все же выполняло свои обязательства перед детьми, оставшимися без родителей. Для борьбы с безнадзорностью была организована и открыта сеть детских приемников и детских домов, организовано трудоустройство подростков. Многие семьи советских граждан стали брать к себе на воспитание детей-сирот, где они обрели себе новых родителей. К сожалению, далеко не все воспитатели и руководители детских учреждений отличались честностью и порядочностью. Вот некоторые примеры.

«Осенью 1942 г. в Починковском районе Горьковской области были пойманы одетые в лохмотья дети, воровавшие картофель и зерно с колхозных полей. Выяснилось, что «урожай собирали» воспитанники районного детского дома. И делали они это отнюдь не от хорошей жизни. При проведении дальнейшего расследования местные милиционеры раскрыли преступную группу, а, по сути, банду, состоявшую из сотрудников данного учреждения. Всего по делу были арестованы семь человек, в том числе директор детдома Новосельцев, бухгалтер Сдобнов, кладовщица Мухина и другие лица. При обысках у них были изъяты 14 детских пальто, семь костюмов, 30 метров сукна, 350 метров мануфактуры и другое незаконно присвоенное имущество, с большим трудом выделенное государством в это суровое военное время.

Следствие установило, что путем недодачи полагающейся нормы хлеба и продуктов указанные преступники только в течение 1942 г. расхитили семь тонн хлеба, полтонны мяса, 380 кг сахара, 180 кг печенья, 106 кг рыбы, 121 кг меда и т.д. Все эти дефицитные продукты работники детдома распродавали на рынке либо просто сами проедали. Только один товарищ Новосельцев ежедневно получал на себя и членов своей семьи пятнадцать порций завтраков и обедов. За счет воспитанников неплохо питался и остальной обслуживающий персонал. Детей же кормили «блюдами», приготовленными из гнилья и овощей, ссылаясь при этом на плохое снабжение. За весь 1942 г. им лишь один раз выдали по одной конфетке к 25-й годовщине Октябрьской революции… И что самое удивительное, директор детдома Новосельцев в том же 1942 г. получил от наркомата просвещения почетную грамоту за отличную воспитательную работу. Все эти фашисты заслуженно были приговорены к длительным срокам заключения». (Зефиров М.В., Дектярёв Д.М. «Всё для фронта? Как на самом деле ковалась победа», с. 388-391).

«Аналогичные случаи преступлений и невыполнения педагогическими работниками своих обязанностей выявлялись и в других регионах. Так, в ноябре 1942 г. в Саратовский городской комитет обороны было направлено специальное сообщение о тяжелом материально-бытовом положении воспитанников детских домов… Интернаты отапливаются плохо или вообще находятся без топлива, теплой одеждой и обувью дети не обеспечены, в результате несоблюдения элементарных социально-гигиенических правил наблюдаются инфекционные заболевания. Воспитательная работа запущена… В интернате в селе Нестерове в некоторые дни дети вовсе не получали хлеба, словно проживали не в тыловой Саратовской области, а в блокадном Ленинграде. Учеба из-за отсутствия учителей и нехватки помещений была давно заброшена. В интернатах Ровенского района, в селе Волкове и других, дети также по нескольку дней вообще не получали хлеба». (Там же с. 391-392).

«Ах, война, что ж ты сделала, подлая. » За долгих четыре года, которые продолжалась Великая Отечественная война, дети, от малышей до старших школьников, сполна испытали все её ужасы. Война каждый день, каждую секунду, каждый сон и так на протяжении почти четырёх лет. А ведь война в сотни раз страшнее, если видеть ее детскими глазами… И никакое время не сможет вылечить раны от войны, тем более детские. «Эти годы, что были когда-то, горечь детства забыть не дает…»

Рассказы о детстве во время войны

Сейчас Алле Васильевне Визнер (Матюниной) 84 года. Она иногда что-то путает и забывает. Но не момент, когда, сидя в подвале, осталась одна. Тело мамы унесли, а маленькую пятилетнюю Аллу, бросившуюся вслед за мамой, просто оттолкнули. Как хорошо вы помните события, случившиеся с вами в пять лет. А вот Алла помнит.

— Родилась я в 1936 году в Рыбинске, это истоки Волги. Отец ушел на фронт. А мама со мной осталась. Она работала на заводе, потом завод эвакуировали, и когда мы ехали в эвакуацию, мама простыла. Да так простыла, что не могла ходить. Она была лежачая, а я возле нее сидела. Нас, эвакуированных, некуда было определить, и местным жителям (это было в Уфе) сказали освободить для нас подвалы. Вот мы с мамой в таком подвале и оказались. До сих пор помню, окно было за железными прутьями и я все время в окно смотрела и видела ноги, ноги, ноги. сначала в одну сторону, а вечером в другую.

Я не помню, чтобы мама меня чем-то кормила. Потому что она все время лежала. Она лежала, а я сидела и смотрела на эти ноги туда-сюда. И очень хорошо помню, что я не плакала. Не знаю, почему. А потом мама умерла.

федор

В пять лет он был Францем. Потом поменял имя и отчество. И был готов подраться, если его называли немцем.

— Родился я в 1932 году в Новосибирской области, станция Толмачево. Родители мои нерусские. Отец австриец, немецкий австриец. Мама — полька. Ну а я русский… эх, на мозоль больную наступили… Детства у меня как такового не было. Жили мы в Новосибирске в землянке. Настоящая землянка, только досками обшита. Отец работал на железной дороге. Знал восемь языков. Очень грамотный был. Даже в посольстве в Новосибирске помогал переводить. Хромал, помню.

В 1937 году случилась большая авария на железной дороге в Новосибирске. Два пассажирских поезда на нашей станции Толмачево столкнулись. Мне был, наверное, пятый год.

— После этого мама, у которой на руках осталось шестеро детей, поехала что-то продать, кормить-то нас надо было чем-то. И ее посадили за спекуляцию. Год она отсидела. Пришла, землянка вся разбита, нас никого нет. У нее были волосы почти до колен, так она их выдрала и сошла с ума. И отправили ее в Томск на психу. Это я уже потом узнал. Ну а мы в тот год, что одни остались, разбежались в разные стороны. Старшие парни и девчата своей жизнью зажили. А нас с Антошкой, он еще младше меня был, определили сначала в милицию. Как-то раз, а я с Антошкой спал в обнимку, просыпаюсь, а его нет. Украли. Кто-то взял и усыновил. Так я его потерял. На всю жизнь.

Я сначала в больницу попал, а потом уж в детдом. После того как мать арестовали, меня старший брат угробил. Был у нас овраг крутой, и он меня с этого оврага на санках решил спустить. А там внизу речка и комки с торчащим железом. Я как летел на этих санках, так и врезался. Переломил спину. Губы в разные стороны разлезлись. Считай мертвый. Вот меня и отправили в Томск в костно-туберкулезный санаторий на Розочку, 17. Там я почти всю войну пробыл. Пять лет лежал закованный в гипс. Учился лежа. После этого санатория отправили меня в 19-й детский дом на улице Дзержинского. Там я года два или три пробыл. А потом перевели в детский дом в Шегарский район. И там еще лет шесть или семь пробыл. Недавно туда ездил посмотреть. В детский дом зашел, все двери раскрыты, пусто. Я все вспоминал, где печи топил, где палаты были.

— В этот Шегарский детский дом во время войны привозили ленинградских ребятишек. У нас и директор детского дома был ленинградец Ивлев Михаил Дмитриевич. Был там слепой баянист с женой. Она военный врач. Присылали еще из Ленинграда артистов. Я даже, помню, научился у одного артиста рассказывать «Птички-воробушки». И все смеялись.

Ленинградских ребятишек много было, мы их всех уважали, девочек защищали. Помню, была Лиза, красивая девочка с кудряшками. Я ее еще потом увозил к матери в Ленинград. Я 12 человек тогда увез. Доверили же мне, дурачку. Я сам-то еще мальчишка был. 15 или 16 лет. Но я на тот момент уже стал работать помощником воспитателя. Все побоялись ехать, а я молодой, дурной. Говорю, хоть попутешествую. В общем, отвез я 12 ребятишек. Не только в Ленинград, а еще и в городки рядом, в детский дом. Поехали поездом, всех довез хорошо, кормил их дорогой, мне денег на это дали. А Лизу довез прямо до мамы в Ленинграде.

Моё детство во время Великой Отечественной войны

У детей не может быть ни

твёрдого характера, ни силы воли,

если они сами не научатся

преодолевать препятствия.

Начальная школа с четырёхклассным образованием располагалась в нашей деревне, в ней преподавала и проживала семейная пара. Пошёл я в школу с восьми лет, учился на отлично, но ничего запоминающегося о ней у меня не отложилось, кроме случая, когда директор школы наорал на меня за то, что я пришёл в школу с ножичком и что-то им нацарапал на полу. С пятого класса учиться приходилось в школе в селе Клеванцове, в 4 километрах от нашей деревни. Нам приходилось ежедневно и зимой, и летом ходить пешком утром в эту школу и обратно домой после занятий. Большинство ребят ходили в лаптях, я же стыдился ходить в них, поэтому зимой я ходил в школу в кирзовых сапогах, на них одевал лапти, а перед входом в школу снимал их и в класс заходил в сапогах. Учёба давалась мне легко, и, как лучшему ученику, наша классная руководитель Ольга Ивановна Коновалова однажды поручила зачитывать итоговую годовую ведомость перед всем классом. Нужно сказать, что в детстве и в молодом возрасте я обладал стеснительным характером, поэтому учительнице с трудом удалось уговорить меня это сделать. Я очень благодарен ей за науку, так как воспоминание об этом помогало мне в дальнейшем чувствовать себя увереннее при публичных выступлениях.

В этой школе я в возрасте 12 лет я впервые влюбился в девочку из нашего класса по имени Шура Чистякова. Конечно, она была самой красивой в классе, и видимо догадывалась о том, что очень нравится мне. Я был очень небольшого роста, но зато был отличником. Однако за любовь можно и пострадать, что и случилось со мной. Мальчишка из старшего класса и намного крупнее меня из её деревни подошёл ко мне и сказал: «Это ты ухаживаешь за нашей Шурой? Ну так получай!» И больно врезал мне ногой по заднице. Я понимал, что мне с ним не справиться и молча снёс обиду, но продолжал и в дальнейшем оказывать ей знаки внимания. Шура жила с матерью в деревне Козловка в 9 километрах от нашей деревни, и поэтому я мог с ней встречаться только в школе, при этом никаких признаний вслух не произносилось, всё было понятно и без слов. Однажды получилось так, что Шуре нужно было ехать на телеге к своим родственникам через нашу деревню, я её сопровождал до неё и был страшно горд, что наш дом был самым лучшим в деревне, и она это заметила. Обстоятельства сложились так, что после 6 класса наша семья переехала на жительство в город Киров, её семья отправилась в город невест Иваново, я в дальнейшем не общался с Шурой и не знаю, как сложилась её судьба.

Часто я брал книги из школьной библиотеки и читал их взахлёб. Сначала я читал наших классиков: Пушкина, Лермонтова, затем начал знакомиться с произведениями французских и английских авторов: Дюма, Вальтера Скотта и другими. Поэтому видимо у меня никогда не было проблем с оценками и грамотностью по русскому языку и литературе. В деревне не было электричества, и читать в тёмное время приходилось при свете керосиновой лампы или лучины.

В 1943 или 1944 году после тяжёлого ранения с фронта и госпиталей к нам вернулся мой старший брат Павел. Он мог ходить только в ортопедической обуви и с тростью. Он очень хотел поступать в МГУ на юридический факультет с последующей специализацией – адвокатура. Будучи очень целеустремлённым, и основательно подготовившись, он с первой попытки поступил в университет. Павел обещал, что впоследствии, после окончания мною средней школы, он возьмёт меня к себе в Москву, чтобы я тоже поступил в МГУ и тоже на юридический факультет. По складу характера мне действительно больше подходила профессия гуманитария, чем инженера. К сожалению, нашим планам не суждено было сбыться, так как брат в 1945 году трагически погиб в связи с транспортным происшествием. Это трагическое событие так потрясло маму, что она серьёзно заболела, и врачи запретили ей заниматься напряжённым физическим трудом. А как без него обойтись в деревне? Сёстры матери, жившие в городе Кирове, посоветовали приехать к ним, чтобы сначала подлечиться, а затем с их помощью заработать деньги на комнату и затем переехать с нами жить в город.

Для нас с сестрой Любой последний девятимесячный период жизни в деревне оказался особенно трудным. Маме пришлось оставить нас в деревне одних, в возрасте 12 и 10 лет, на такой длительный период, да ещё в основном в зимнее время: видимо она была очень уверена во мне, двенадцатилетнем мальчишке, считала, что я справлюсь со всем, и в конечном счёте я не подвёл её. Мама за это время ни разу не приезжала к нам. Она же занималась очень важным делом: нужно было срочно заработать деньги и немалые, чтобы купить комнату для нашей семьи. И ей удалось невозможное: за 9 месяцев, отказывая себе во всём, она заработала необходимую сумму.

Главная проблема, с которой мы столкнулись, было нехватка дров, вернее поленьев для топки печки. Готовых поленьев оказалось очень мало, и они удивительно быстро кончились, в наличии были сырые брёвна, которые сначала нужно было распилить, затем расколоть на поленья. Но это нужно было делать загодя, за несколько месяцев до их использования, чтобы поленья успели за лето просохнуть в поленницах. Нам никто во время не подсказал это, а мы спохватились, когда наступила дождливая пора, а затем и зима. Нам пришлось пилить и колоть дрова каждый день на один следующий день, иногда этим мы занимались, когда начинало уже темнеть. Однажды, когда я сильно устал колоть, Люба взяла топор или колун и попыталась помочь мне. Она промахнулась и сильно разрубила себе мягкие ткани ноги ниже колена. С помощью взрослых удалось остановить кровь, обработать и замотать рану, и в память об этом на ноге Любы остался заметный рубец. Сырые поленья никак не разгорались в печке, несмотря на то, что мы неоднократно плескали в печку керосин. Пламя охватывало сложенные в печке дрова, выбрасывалось из неё наружу, поленья слегка обгорали, а затем гасли с противным шипением. После двухдневных безуспешных попыток мы поняли, что так дело не пойдёт, и дело может закончиться пожаром. Стали готовить поленья на день раньше, и после протопки печки сразу же закладывать новую порцию дров в горячую печку. За ночь поленья высыхали, и печь на следующий день растапливалась значительно легче.

Однако возникла новая проблема: основное тепло печи уходило на сушку дров, печь быстро остывала, не согревала дом, и в нём было очень холодно. Возможно, также плохо были уплотнены двери и окна. В холодные ночи температура в доме опускалась ниже нуля градусов, потолок покрывался инеем, а вода для питья в кадке покрывалась слоем льда. Мало помогала и растопка голландки до красного каления вытяжной трубы, правда иней на потолке быстро таял, образовавшаяся вода струилась по потолку, отмывая его, и затем ручьями стекала на пол. На следующую ночь всё повторялось. Приходилось спать в одежде и под тёплым одеялом. Вечером мы ходили в соседние дома к родственникам и знакомым, чтобы согреться, а иногда и чтобы поесть. А есть нам хотелось всегда. Хлеб из смеси отрубей, свеклы и картофеля по консистенции, похожий на пластилин, казавшийся нам вкусным, стали давать по нормам только в конце войны На ночлег мы всегда возвращались домой.

Уже после войны произошёл разрыв дружественных отношений между СССР и Югославией, и по радио передавали информацию о недовольстве населения этой страны политикой руководителей и их отрыве от народа. В частности, говорилось о том, что в то время, когда рабочие голодают и не могут свести концы с концами, руководители жируют и едят белый хлеб с маслом. И мне подумалось: «Неужели и я когда-нибудь буду есть белый хлеб с маслом?» Это казалось мне тогда недостижимым.

Однажды при возвращении из школы домой меня встретила испуганная Люба и сказала, что чуть не случилась беда. Когда она стала, как обычно, перед моим приходом растапливать печь, плеснула керосин на дрова, и они загорелись, в это время на шесток печи посыпались кирпичи, что означало разрушение стояка печки и неминуемый пожар. «И что ты сделала?»- спросил я. «А я схватила ведро воды, выплеснула его в печку, и всё погасло». «Какой же ты молодец у меня, сестричка!» Стояк восстановил наш сосед Смирнов Василий Кузьмич. Судьба, видимо, смилостивилась над нами, и мы не сгорели, не угорели, не замёрзли и выжили. Видимо, нас что-то спасало в нашей отчаянной борьбе за выживание. Впоследствии Василий Кузьмич стал председателем объединённого колхоза, включившего хозяйства пяти соседних деревень.

Получается, что деревенская жизнь закаляет характер, вырабатывает более высокую приспособляемость к сложным природным и жизненным обстоятельствам. Не случайно деревенским мальчишкам легче служится в армии, и я не удивился тому, что из 11 маршалов Советского Союза, командующих фронтами в войну, 10 были в детстве деревенскими жителями и лишь один городским. Кроме того, суровая деревенская жизнь в условиях скудных ресурсов, когда приходится рассчитывать только на себя, не ожидая чьей-либо помощи, при отсутствии соблазнов вырабатывает, как мне кажется, скромность потребностей, бережливость в расходовании имеющихся ресурсов. К сожалению, это часто ошибочно воспринимается, как скупость.

Окончание войны было объявлено, когда я заканчивал 5 класс Клеванцовской школы. Никакие особые праздничные мероприятия мне не запомнились, только на радость нам сообщили об отмене в этот день занятий в школе. Впрочем, само окончание войны было для всех нас большим праздником.