Дети и война: от голода они грызли печь и умерли — мы закопали их в снегу

На их долю выпали голод, эвакуация и потеря близких — Sputnik Кыргызстан записал трагические истории детей Великой Отечественной войны

По случаю 72-й годовщины Великой Победы в рамках акции #ОднаНаВсех мы попросили поделиться воспоминаниями людей, которые детьми пережили страшное военное время.

Толмачева Галина Константиновна (год рождения — 1938)

В 1943 году папа ненадолго приехал домой. Помню, как он подбрасывал меня к потолку, а мама стояла рядом и плакала… Через пару месяцев пришла похоронка — это второй момент войны, который я никогда не забуду. Казалось, что хуже быть уже не может, но мы ошибались.

Наша молодая и красивая мама очень быстро старела. Холод и голод изнуряли невероятно… Помню как-то вечером мама уложила нас со старшей сестрой Надей на печь и говорит: «Девочки, давайте помечтаем. Что вы хотели бы съесть?». Наверное, она думала, что мы скажем про шоколад, но мы в один голос воскликнули: «Хлеба!». Тогда мама встала и отрезала нам целую краюху от буханки хлеба, рассчитанной на неделю. Я быстро слопала свой кусок, а сестра была умнее — не стала.

Потом каждое утро, когда я уходила в школу, она давала мне по четвертинке от этого кусочка, наказывая, чтобы я училась только на «пятерки» — ради победы. Мы вообще боялись получать «двойки» — это казалось таким же страшным проступком, как предательство Родины.

9 мая 1945 года светило солнце. По улицам носились дети с воплями: «Победа!». Потом по железной дороге пошли поезда с солдатами. Они возвращались домой и махали нам пилотками.

Повышева Лидия Федоровна (год рождения — 1935)

Я хорошо помню день проводов: наши защитники отказывались брать с собой еду, которую приготовили для них матери и жены. Они знали, что мы будем голодать. Некоторые наказывали детям: «Учись хорошо — врачом будешь». Моему братишке отец предрек профессию летчика… А женщины кричали, плакали и… пели песни. Так легче пережить горе.

Потом начались голодные дни. У нас была корова. Помню, мама постоянно говорила: «Если съедим корову, все погибнем». По ночам мы ходили собирать траву и сено для своей кормилицы.

Однажды я нашла дома соль, растворила всю ее в воде и выпила. «Ты же могла умереть!» — плакала мама.

Некоторые женщины уезжали из села, бросали детей, и те погибали от холода и голода. Никогда не забуду, как дети одной такой матери грызли печь… Зимой мы закопали их в снегу, а весной перезахоронили в землю.

По ночам вязали носки и перчатки для фронтовиков. Мама старательно упаковывала их, чтобы в дороге ничего не повредилось. Иногда мы с братишкой спрашивали у нее: «А что будет, если мы не победим?». Она отвечала: «Такого не может быть, прекратите об этом думать! Будет победа!».

О победе мы узнавали постепенно. Сначала пришло сообщение, что наши наступают, а потом я увидела, как в село въехал почтальон на лошади. Нет, он не въехал — влетел! Да как закричит: «По-о-обеда!». Ребятишки постарше сразу загалдели: «Ну все, завтра будет хлеб». Но на другой день хлеба, конечно, как и прежде, не было…

Со временем в село начали возвращаться бойцы. Безногие, безрукие… Мало кто здоровым остался. Они стеснялись выходить на улицу, считали себя не героями, а уродами. Но мы всех ценили и всем были рады.

Пили кошачью кровь в страхе умереть от голода: истории ветеранов об ужасах войны

Онлайн mедиа #1 продолжает спецпроект «Что в вашей семье рассказывали о войне». Сегодня мы публикуем истории с фронта и тыла, которыми делились родные руководителя издания Алёны Сорокиной. Её двое прадедушек, родная бабушка и двоюродный дедушка участвовали в боевых действиях и работали на благо фронта. Живыми вернулись не все… Кому удалось дождаться Победы, рассказывали душетрепещущие истории, которые навсегда засели в сердцах потомков.

Конь спас прадедушку от снаряда

Прадедушку по отцовской линии Павла Степановича Сорокина родные называют настоящим героем. К сожалению, мне не удалось услышать военные истории из его уст. Он умер задолго до моего рождения. Впрочем, даже мой отец не застал его. О подвигах предка знаем из рассказов дедушки — сына героя войны.

На фронт Павла Степановича призвали в 1941 году. Он служил в кавалерии Будённого — конной армии, созданной ещё в годы Гражданской войны. При ВОВ её расформировали по частям Красной армии. Считалось, что «конь против танка не пойдёт». Поэтому фронт переходил от лошадей к технике.

Сорокины Анна и Павел с внучкой Марией.

После этого прадедушка проходил лечение в госпитале, поскольку его контузило в боях, и вернулся на Родину — в Восточно-Казахстанскую область. Там его перенаправили в тыл механизатором. Отец мне рассказывал, что прадедушка был орденоносцем. Когда Павла Степановича хоронили в 1954 году, на подушечках к могиле несли множество медалей и наград за участие в войне.

Люди умирали от голода прямо на улице

Судьба моей родной бабушки оказалась нелёгкой. В детстве она была труженицей тыла. При рассказе событий 1941–1945 годов всегда плакала и говорила нам с братом и сестрой: «Внучата мои, не дай бог вам испытать ужасов войны. Пусть ваше детство будет сладким и счастливым».

В семье бабы Розы было шестеро детей. Она младшая. С первого дня Великой Отечественной войны её отца Константина призвали на фронт. Бабушка рассказывала, что это было настоящим ударом для семьи. В конце 1941 года фашисты поймали первую группу советских солдат и повели на расстрел. Прадедушку ранили, он несколько часов пролежал в снегу и умер. Семье прислали извещение о том, что солдат трагически погиб. К сожалению, фотографий его не сохранилось.

Война набирала обороты… Прабабушка осталась с шестью маленькими детьми. Зарплаты не хватало, чтобы прокормить всех. Один знакомый посоветовал ей обратиться в детдом, но не чтобы избавиться от малышей, а попросить помощи. Мою бабушку и её одну сестру забрали в детдом города Белорецка на Южном Урале. А уже оттуда направили в тыл. Тогда бабе Розе было 10 лет. Она рассказывала, что к детям там относились как к каторжникам. Из верховья реки Белой сплавляли брёвна, а тыловики должны были их доставать прямо из воды и нести на пилораму. Представляете, как это было сложно 10-летним детям?

Уже оттуда древесину направляли на стройку или изготавливали из неё бумагу. А детям-труженикам говорили: «Это всё для фронта, всё для Победы. Вы вносите огромный вклад в защиту Родины». Работать заставляли по нескольку часов в сутки и держали в голоде.

«Бежим с работы побыстрее в столовую, чтобы успеть схватить тарелку, где побольше супа. А в каждой из них по пять-шесть зёрен риса. Хлеб выдавали строго по 300 граммов. Некоторые буфетчицы давили на весы пальцем. Таким образом казалось, что дали больше. Вот так обманывали детей», — рассказывала бабушка.

В Белорецке, где она жила, боевых действий не было. Но в детстве я запомнила одну фразу от неё: «Не так страшна война, как голод». По её словам, когда по радио объявили об окончании войны, счастливые люди побежали к площадям городов крича: «Ура, Победа!». А дети мечтали лишь об одном — где поесть досыта. В мирное время голод ещё более усугубился в Советском Союзе. Бабушка говорила, как многие истощённые солдаты, возвращаясь с фронта, умирали на улице.

Сорокины Владимир и Роза.

В мирное время мать забрала двух дочерей из детдома. Позже баба Роза выучилась на швею. Работала на фабрике. Но ужасы военного времени помнила до конца своих дней. Как сейчас помню, когда я была маленькая, бабушка постоянно ела булку и говорила: «Хлеб — лучшие конфеты для ребёнка войны. В детстве мы мечтали о крошке».

Бабушка умерла больше 10 лет назад. Историю её военного детства потомки не забудут никогда!

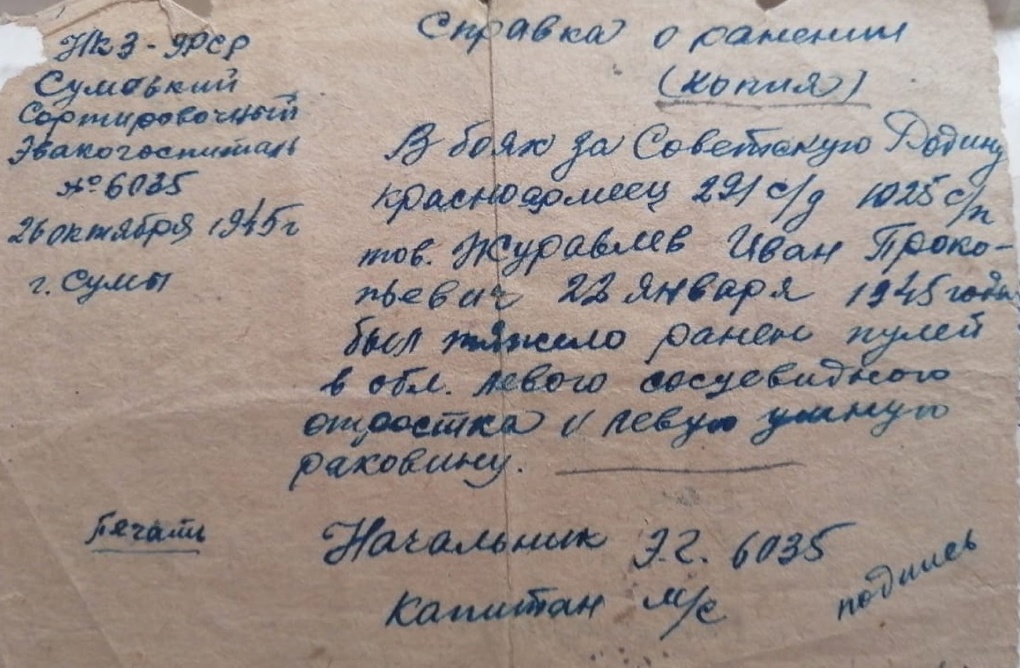

Деда ранили пулей в голову

Ещё одна история связана с моим двоюродным дедом — Иваном Прокопьевичем Журавлёвым, сыном Полного кавалера Георгиевского креста. С детства он мечтал пойти по стопам отца. А когда ему исполнилось 17 лет, отправился на войну. На фронт пошёл добровольцем, хотя отец не отпускал его. Но Иван Прокопьевич считал своим главным долгом спасать Родину от врагов.

Он рассказывал родным, что в годы Великой Отечественной войны сражался в Эстонии за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Около двух лет защищал Советский Союз от главных врагов и постоянно представлял, что каждый его шаг может стать последним.

В одном из таких сражений Ивана Прокопьевича тяжело ранили пулей в голову. Военные врачи буквально вытащили с того света юного солдата, затем направили на лечение в госпиталь города Сумы в Украине. Там он провёл около полугода. В справке о ранении так и указали: «В боях за Советскую Родину красноармеец 291-й стрелковой дивизии Иван Прокопьевич Журавлёв тяжело ранен».

К счастью, реабилитация прошла успешно, и в 1945 году он вернулся домой в Восточно-Казахстанскую область. На Родине был глубокоуважаемым человеком. За героизм и подвиги в Великой Отечественной войне имеет множество медалей и орденов.

Последние несколько лет на Родине он оставался единственным выжившим ветераном. А 9 Мая для него всегда был великим и главным праздником. В этот день собирались родные и близкие, поздравляли фронтовика с Победой и благодарили за счастливую и мирную жизнь.

Власти области тоже почитали ветерана, лично приезжали поздравить его со знаменательной датой.

Иван Прокопьевич дожил до 75-летнего юбилея Победы и с гордостью отметил знаменательное событие! Мечтал, что встретит и следующую круглую дату среди детей, внуков и правнуков — 80-летие после окончания Великой Отечественной войны. Но, к несчастью, фронтовик умер 26 декабря 2020 года. Ему было 94 года.

А что в вашей семье рассказывали о войне? Пишите истории в комментариях к материалу!

Читайте ещё спецпроекты о войне на Om1.ru:

Жестокий голод и холод

Утром, 13 сентября 1941 г. мы приехали в Ленинград к нашим дачникам на Суворовском, д. 13. Немцы заняли Александровку почти по нашим следам. Мы вошли в квартиру, мама села к столу, уронила голову на руки… и ни до этого, ни потом, за всю жизнь я не слышала такого плача, крика, такой горькой истерики. В чужом городе, без жилья, в летних вещах, без продуктов и карточек с тремя детьми, а ведь ей было всего 38 лет, и впереди 900 дней блокады.

Папа сразу же поехал на Тучков пер. к своему другу, но… тот его не пустил даже на порог. Вот так друзья познаются в беде (кстати сказать, вся семья их умерла в блокаду). Нас приютили наши дачники (которых мы и знали-то всего 2 года) в проходной комнате большой коммунальной квартиры.

Отец ушел в ополчение (ему было 62 года), сестра Муся работала в госпитале нянечкой, брала меня туда, я помогала ей, раненым, даже концерт устроили, и я пела в палатах. Кольцо блокады уже совсем охватило город.

Октябрь месяц. Народу на улицах было мало, бегали только кошки и собаки. Все больше пустели дома. Мы с оставшимися ребятами лазали на крыши. Квартиры в домах были открытые, брошенные с вещами, сколько мы видели открытых квартир, заходили, смотрели, как жили люди, но никто не брал чужого. Я потом вспоминала, ведь все было открыто, бери, что хочешь (сейчас бы все растащили), но, видимо, эта общая беда чувствовалась детьми. Хлеба убавили…Все время хотелось есть. Папа пришел на несколько дней домой, принес столярный клей – плитки (как шоколад), и мы варили из него студень. Горчицы, перцу было полно. Ели, аж во рту и желудке горело, но «вкуснота» необыкновенная. Этого хватило на 2-3 дня, т.к. угощались все в квартире. Потом папа принес «гужи» — это сыромятные кожаные ремни, пропитанные дегтем от хомута к оглобле. Папа выжигал в печке деготь, потом день лежало в воде, отскабливали горелое и варили – ах! какой был студень с мясом и горчицей.

Хлеб опять урезали. Объявили о выдаче крупы: 200 г и 100 масла растительного на месяц только на детские и рабочие карточки. Очень холодно. Окна все выбиты от бомбежек, дров нет, пока еще возможно рубили скамейки, на разрушках выбирали деревянное и несли домой.

Мы лежали втроем на кровати в пальто, обуви и под кучей одеял. Жильцы почти все уехали в эвакуацию, наш хозяин тоже, мы остались в его комнате одни. И вот мы ждали, когда хлопнет дверь и появится мама с хлебом. 125-граммовый крошечный черно-зеленый глиняный кусочек, чуть больше спичечного коробка, я до сих пор помню этот «золотой» кусочек. И уже не было родственных чувств, каждый дрожал над своей порцией. Мама делила хлеб на 5 частей и каждый берег свой кусочек, свою крошку за пазухой. Папа! Мой большой добрый папа следил за дележкой, с недоверием, тут же заворачивал хлеб в тряпочку и съедал его под одеялом, а потом все плакал и просил есть, считал, что ему досталось меньше. Только мама отщипывала от своего кусочка – крошечки и, как конфетку, давала Алику.

Представить трудно, только 125 г хлеба и ничего больше. Чтобы было ощущение сытости хлеб подсушивали на печурке и варили в большом количестве воды (каждый свою порцию отдельно – семьи уже не было).

Холод! Холод! Печурку топили только раз в день – берегли топливо. Свет – «фитюльку» тоже берегли. «Фитюлька» — это в блюдце наливали какую-то (не помню) жидкость, крутили фитиль из ваты и клали в блюдце. Свечек не было. Папа с работы долго не приходил. И вот вечером до нас добралась женщина и сообщила, что папа упал на улице – у него отнялись ноги от голода. Мама с Мусей привезли его на саночках домой. Это был конец ноября.

Отец уже не поднялся, он лежал и все просил есть, почему-то какао с булкой (хоть раньше и не пил его). Холод был везде: на улице, в доме… Мы мечтали согреться. Окна все были без стекол, заткнуты чем попало. В окна же и выливали нечистоты. Снег был вокруг весь грязный. Встала проблема питья – вода! Вот тут нас и спасла та бомбежка, когда нас заливало в убежище. Сил уже не было и до Невы было далеко, да и не дойти. На дороге около кинотеатра в снегу были прокопаны, пробиты лунки и в них сочилась вода, а вокруг, как кукушки, сидели дистрофики, закутанные до глаз (мороз до –40), и ждали, когда насочится вода в кружечку или ковшичек. Так, я в течение (не помню), наверное, часа-полутора набирала бидончик (3 л) воды. Потом я одеревеневшими ногами еле-еле поднималась на 3-й этаж – все чай был на день. Да! Только чай! А помыться – увы! Только мечтали. Не мылись с конца ноября 1941 г. по февраль 1942 г. (кому неприятно, не читайте), но вши были частью нашего бытия – голода; одежда приклеивалась к телу. На улице людей почти не видно. Вечером (кто мог ходить на работу) шли по узкой тропке, протоптанной только посередине Суворовского, и чтоб не столкнуться лбами, на груди была прицеплена бляшка фосфорная, она светилась в темноте.

Я все еще выползала на поиски дров и съестного. У нас на 5-й Советской была маленькая пекарня и рано утром рабочий выносил ведро с золой, видимо, когда в печь ставили формы с хлебом, капельки теста капали в золу. И вот я, и несколько окрестных мальчишек ждали с 5-6 утра выхода этого рабочего, и в темноте в драку лезли за крошками, рылись в золе, обдирая ногти. Домой я приносила горсть горелых капель, в 5-литровую кастрюлю наливала воды и ставила на печурку, сыпала туда драгоценную горсть, затем перец, соль, горчицу, закипит – пахнет хлебом. Выхлестаю всю сразу и отвалюсь тут же на пол спать. Ногти были почти до половины содраны от угля и золы – мыться все также было нечем, берегли воду. И никакой заразы.

Папа уже еле дышал и в ночь с 9 на 10 января 1942 г. он умер. Мы еле-еле втроем перенесли его в неотапливаемую комнату, и там он пролежал целый месяц, т.к. мама с трудом ходила и помочь было некому. В феврале прибавили хлеба. Мама отдала 200 г хлеба за гроб, и его на саночках свезли на Большеохтинское кладбище. Мама была верующая и хотела похоронить его по-человечески, но его вытряхнули из гроба в общую могилу, а гроб забрали следующему…

Дома был жестокий холод. Сожгли книги, стулья, печурку топили утром чуть-чуть и вечером. Я всегда стояла около печурки, грелась, на животе пальто и кофта прогорели до дыр, я затыкала эту дырку тряпкой, когда шла на улицу. Спали в пальто под одеялами и матрасами сверху. Температура на улице была от 25 до 40, да и в доме чуть теплее. И это не один-два дня, а ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Муся ушла на казарменное положение, и ей разрешили взять Алика с собой. Мы остались с мамой вдвоем, я уже мало выходила, сил не было подниматься на 3-й этаж, лежала под одеялом и все вспоминала свое безоблачное детство, свою Александровку, сытую жизнь и все ждала, вот отгонят немцев и мы вернемся домой и все будет по-старому… Хлеба прибавили, кажется, по 250 г и даже выдали на месяц 200 г крупы на детскую карточку. Маме стало хуже, ее подобрали на улице и увезли в больницу на Старорусскую улицу, диагноз – дистрофия последней стадии. Мне сообщили на 3-й день, я не знала, где ее и искать, плакала какими-то сухими слезами. Но пришла закутанная бабушка, которая оказалась девушкой из ПВО, и сообщила мне, предлагала пойти с ней, но я осталась. Она оставила мне кусочек сухарика и ушла… Я осталась одна. Огромная холодная квартира и никого. Сначала я еще выходила за хлебом и на промысел, но пекарня не работала, суп уже не давали, кончились спички – нечем топить, нечем заправить «фитюльку»… Я лежала под одеялами и тихо замерзала, опять думала про довоенную жизнь, про еду, еду, еду… Как все было вкусно, даже какао, которое я терпеть не могла.

Март месяц. Немного потеплело, но началась цинга. Я пальцами расшатывала зубы и вытаскивала их. Ноги покрылись нарывами, чесотка и прочее – а теперь о нас говорят, подумаешь – дети блокадники?! И вот в один из мартовских дней доела последний кусочек хлеба, поднялась, оделась во что могла потеплее, взяла папины часы и пошла. Опять бомбежка, я переждала в парадном – вроде улетели. Все метят по Смольному! Я знала, что около Мальцевского рынка бывает толкучка, чуть живые люди, и здоровые тетки и дядьки (а я думала, что все голодают) меняли вещи на хлеб. И вот я сменяла папины часы (старинные, в платине) на… 500 г хлеба.

На последнем посту мне не повезло. Увидели и привели в «каптерку» — там топилась печурка. У меня от холода полопались губы и не согнуть было пальцы рук, ноги одеревенели и опухли. Меня накормили, разомлев от забытой жары, я спала целую ночь и день, потом пришел командир, дал мне кусок хлеба, кусочек сахара. Я ему все рассказала. Он говорит: туда нельзя, не дойдешь. Поедем в детский дом, там тебя накормят, оденут. И я поехала. Они дали мне 2 горбушки хлеба с собой и меня повезли на машине в Александро-Невскую Лавру – там во время блокады был организован детприемник. Об этом никто никогда не вспоминает, а ведь сколько детей спасли от смерти. В этот детприемник привозили, приносили детей, с улиц, искали по квартирам, их поили, кормили, отогревали и тело, и душу.

Наступила весна, городу, заваленному, залитому нечистотами, грозила эпидемия. Вылезли все живые, полуживые люди чистить свой Ленинград. Все верили в победу, в то, что блокада кончится (увы, впереди было еще около 800 дней), еле двигая ногами, тащили кто, что мог, сгребали (даже руками) грязный снег и грузили на машины (военные дали). Никому не платили – деньги были не в ходу, да об этом даже и не говорили (разве теперешние пойдут, не голодные и не умирающие бесплатно работать?). Вывели и нас (было в детском доме нас всего около 40 человек), и мы лопатками с капелькой грязного снега – больше не поднять, чистили город. И вычистили, и выжили.

После страшной зимы люди мечтали выехать на «Большую землю» — это так называли всю страну за блокадой. Эвакуация шла только по «Дороге жизни», но уже по воде. И Смольный объявил эвакуацию всех выживших детей, и в первую очередь детдома…

Глава IV. Великий голод

Глава IV. Великий голод

На бумаге эти самые низкие за весь период суточные нормы выдачи продуктов выглядели так:

Рабочие Служащие Иждивенцы Дети Хлеб 250,0 г 125,0 г 125,0 г 125,0 г Жиры 20,0 г 8,3 г 6,7 г 17,0 г Мясо 50,0 г 26,7 г 19,3 г 13,3 г Крупа 50,0 г 33,3 г 20,0 г 40,0 г Сахар и кондитерские изделия 50,0 г 33,3 г 26,7 г 40,0 г Итого 420,0 г ок. 227,0 г ок. 192,0 г ок. 232,0 г (1087 кал) (581 кал) (466 кал) (684 кал)

Помимо голода, люди жестоко страдали также от холода в своих неотапливавшихся квартирах. Они стали жечь мебель и книги, но их хватило ненадолго.

«Чтобы заполнить пустые желудки, заглушить ни с чем не сравнимые страдания от голода, жители прибегали к различным способам изыскания пищи: ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой, из домашних аптечек выбирали все, что можно применить в пищу: касторку, вазелин, глицерин; из столярного клея варили суп, студень. Но далеко не все люди огромного города располагали этими дополнительными источниками питания…

Позднее, в апреле, во время генеральной очистки города, абсолютно необходимой для предотвращения эпидемий, которые могли вспыхнуть с приходом весны, в укрытиях, траншеях и под тающим снегом были обнаружены тысячи трупов, лежавших здесь несколько месяцев. Как писал тогда секретарь Ленинградского городского комитета комсомола, «мы боялись за психику детей, девушек и молодежи при обращении с этими трупами, от которых очищали город. Если написать в сводке, то это должно выглядеть так: комсомольские организации привели в порядок траншеи и убежища. На самом деле эта работа не поддается описанию»[105].

Больницы мало чем могли помочь голодающим. И не только потому, что врачи и младший обслуживающий персонал сами были полумертвыми от голода, а потому также, что пациенты нуждались не в лекарствах, а в пище, а ее-то и не было.

В декабре и январе замерзли водопровод и канализация; полопавшиеся во всем городе трубы усугубили угрозу возникновения эпидемии. Воду приходилось носить в ведрах с Невы или брать ее в многочисленных ленинградских каналах. Эта вода была вдобавок ко всему грязной, пить ее было небезопасно, поэтому в феврале почти полутора миллионам человек были сделаны противотифозные прививки.

С середины ноября и до конца декабря из Ленинграда было вывезено, в основном на самолетах, 35 тыс. человек; 6 декабря многим ленинградцам разрешили выбираться из города по льду Ладожского озера. Однако до 22 января такая эвакуация шла неорганизованно: тысячи людей тащились через озеро пешком, и многие из них умерли, не дойдя до его южного берега.

Только с 22 января с помощью целого парка автобусов, курсировавших по новому ледовому пути, эвакуация Ленинграда пошла более быстрым темпом.

О действии голода на людей рассказывают по-разному. В большинстве случаев люди умирали с чувством покорности судьбе, оставшиеся в живых продолжали сохранять надежду: освобождение Тихвина и незначительное повышение продуктовых норм с 25 декабря подбодрили ленинградцев. Тем не менее Карасев говорит о многочисленных случаях «психической травмы», вызванной голодом и холодом, немецкими бомбежками и артиллерийским обстрелом, а также гибелью множества родных и друзей. Точных данных о числе умерших от голода детей нет, однако считают, что смертность среди детей была относительно невысокой, хотя бы потому, что родители часто отдавали им свои собственные жалкие порции.

Отсутствие беспорядков или голодных бунтов в Ленинграде объясняется патриотизмом и железной дисциплиной населения. Встречались, конечно, и спекулянты, но в целом дисциплина была высокой. Моральное состояние населения поддерживалось всяческими способами, даже в ужасающих условиях голода. В театрах всю зиму шли спектакли; роли в них исполняли актеры, едва не терявшие сознания от голода и одетые (как и зрители) во все, что только могло их согреть.

Отмечается также большая работа ленинградских комсомольских организаций по оказанию помощи людям, находившимся в крайне бедственном положении. Комсомол организовал бытовые отряды, объединявшие несколько тысяч юношей и девушек:

«В бытовых отрядах постоянно работало около 1000 комсомольцев. Кроме того, к работе отрядов привлекалось в каждом районе от 500 до 700 человек. Усталые и изнуренные бойцы бытовых отрядов, преимущественно девушки, помогали населению преодолевать [страшные] трудности. Приходя в грязные, холодные квартиры, обмороженными, потрескавшимися от холода и тяжелой работы руками они кололи дрова, растапливали «буржуйки», приносили воду с Невы, обед из столовой, мыли пол, стирали белье, и слабая улыбка истощенного, обессиленного ленинградца выражала признательность и благодарность за их тяжелый, но почетный труд». В большой мере благодаря усилиям комсомольских отрядов с января по май 1942 г. «было открыто 85 новых детских домов, приютивших 30 тыс. детей»[106].

Большинство этих детей были сиротами, так как родители их умерли от голода.

Читайте также

Глава 1 ГОЛОД

Глава 1 ГОЛОД Хлеб наш насущный даждь нам днесь! Тринадцатый пункт выглядел следующим образом: «13) При проведении хлебной монополии признать обязательными самые решительные, ни перед какими финансовыми жертвами не останавливающиеся меры помощи деревенской бедноте и

Великий голод

Великий голод После оранжевой революции на Украине машина государственной пропаганды все чаще стала обращаться к теме голода 1932–33 годов. Апофеозом всей этой шумихи стал законопроект о признании голода 30-х геноцидом против украинского народа. С тех пор каждый ноябрь на

Глава 2 Голод во времени и в пространстве

Глава 2 Голод во времени и в пространстве Голод 1932–1933 годов был самым масштабным и относится к наибольшим гуманитарным катастрофам мира. Виктор Ющенко Любопытные вещи творятся в нашей истории. Взять, к примеру, репрессии «тридцать седьмого года». Если долго прокачивать

Глава 6. Голод как ускоритель развала.

Глава 6. Голод как ускоритель развала. Не колхозы, так монхозы. У замечательного публициста, русского националиста и философа Константина Крылова есть один замечательный рассказ. «Белая Новь. Отрывок из романа-трилогии иеромонаха Михаила (Шолохова) «Генеральная

8 Великий голод

8 Великий голод Одним из белых пятен советской истории долгое время был Великий голод 1932–1933 годов, который, судя по безусловно надежным источникам, унес 6 миллионов жизней. Эта катастрофа не умещается в масштабы прочих затяжных голодных лет или периодов, которые с разными

Глава 11. Царь-Голод

Глава 11. Царь-Голод «Всю траву в округе съели» Козлова Зинаида Петровна, 1923 год, рабочая2 ноября 1941 года пришла повестка, хотели взять на войну. Но после комиссии оставили в Кирове на лесосплаве.В 1944 году приехал сосед из деревни и говорит: «У тебя мать умирает с голоду. Ты,

Великий Голод

Глава 4 ГОЛОД

Глава 4 ГОЛОД Одним из немногих факторов, объединявших Европу во время войны, был повсеместный голод. Международная торговля продуктами питания нарушилась почти сразу же, как только разразилась война, и совершенно прекратилась, когда континент охватили военные блокады.

ВЕЛИКИЙ ГОЛОД

ВЕЛИКИЙ ГОЛОД В Сибири природа была еще менее благосклонна к человеку, чем в России. Для людей главная проблема заключалась в том, чтобы обеспечить себе и ближним пропитание.На втором году пребывания в Сибири ермаковцы пережили голодное время. Запасы зерна, привезенные

Глава 8 Голод

Глава 8 Голод В начале XVII века Россия пережила трехлетний голод. Бедствие оказало значительное влияние на развитие кризиса в русском обществе. Проблема «великого голода» получила отражение в историографии1. В. И. Корецкий подверг эту проблему специальному исследованию2.

Глава 3 ГОЛОД. 1932–1933 гг

Глава 3 ГОЛОД. 1932–1933 гг Страшный голод, пик которого пришелся на рубеж 1932–1933 гг., деградация сельского хозяйства, провал планов форсированной индустриализации, нарастание социальной напряженности ставили под вопрос жизнеспособность режима и политическую

1845–1849 Великий голод в Ирландии

1845–1849 Великий голод в Ирландии Это бедствие было вызвано неурожаем картофеля – основного продукта питания большинства ирландцев. Под ним была занята треть пахотных земель, и на большинстве из них сидели бедные арендаторы. Неурожаи картофеля случались и раньше, но в

Глава 6 Голод. Смерть

8 Великий голод

8 Великий голод Одним из белых пятен советской истории долгое время был Великий голод 1932–1933 годов, который, судя по безусловно надежным источникам, унес 6 миллионов жизней. Эта катастрофа не умещается в масштабы прочих затяжных голодных лет или периодов, которые с разными

ВОПРОС 1: Говоря о том, был ли голод проявлением геноцида, нам необходимо обсудить три момента: историческую методологию, определение понятия «голод» и определение понятия «геноцид»

ВОПРОС 1: Говоря о том, был ли голод проявлением геноцида, нам необходимо обсудить три момента: историческую методологию, определение понятия «голод» и определение понятия «геноцид» А. Методология.По результатам многолетнего труда историки разработали определенные