Кошки в годы войны

Однако когда беда приходит в мир людей, она волей-неволей касается и кошек. И оказывается, эти питомцы не только не являются лишней обузой в годину страшных испытаний, но и могут помогать людям.

Кошки во время Великой Отечественной войны

Основная помощь кошки заключается в её главном качестве — создавать уют, успокаивать нервы, будить приятные воспоминания о доме. В лагерях партизан кошки в Великую Отечественную войну были обязательно. Они приходили из разрушенных и занятых немцами деревень и поселялись с людьми в лесах.

Конечно, кошки во время войны и мышей ловили, спасая скудные партизанские запасы, но главное, они оказывали психологическую помощь бойцам. Даже те люди, которые обычно кошек не любили или были к ним равнодушны, к своим «партизанкам» относились трепетно.

Все они говорили о том, что присутствие кошки дарило даже не надежду, а уверенность, что рано или поздно весь этот кошмар закончится и всё вернётся на круги своя. Мирная жизнь, хлеба в полях, играющие во дворе дети и мурлыкающая на печке кошка — такая картина согревала душу. За неё имело смысл сражаться и умереть.

Кошки во Второй мировой войне

Но кошки на войне полезны не только своим психотерапевтическим даром. Хорошую службу может сослужить и сверхчувствительность этих животных, позволяющая предсказывать авианалёт намного раньше, чем это возможно с помощью ПВО.

Среди кошек Второй мировой войны в историю вошла лондонская Сэлли, которая не просто выказывала беспокойство перед началом налётов, а осознанно предупреждала своих хозяев. Когда Сэлли чувствовала приближение бомбёжки, то бежала к двери, где висел противогаз, и начинала бить по нему лапами, потом возвращалась к хозяйке и настойчиво тыкалась ей в руки. Сэлли предсказывала налёты так точно и так своевременно, что не только её хозяева, но и предупреждённые ими соседи успевали спрятаться в бомбоубежище.

Кошки-герои Великой Отечественной войны

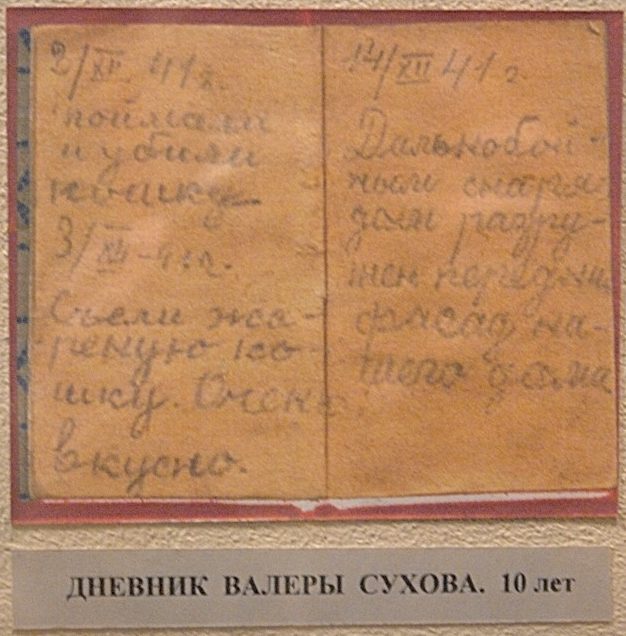

Во время ленинградской блокады роль кошек тоже невозможно переоценить. Правда, роль эта очень печальная. К сожалению, всё поголовье домашних животных было истреблено людьми для собственного пропитания.

Кошки, да и собаки, в буквальном смысле пожертвовали жизнью, чтобы спасти жизнь своим хозяевам. Поэтому вопрос, выжили ли кошки после войны, является не праздным. И настоящей легендой стал кот Максим, который не только пережил блокаду, но и дожил до старости и умер в 1957 году.

После освобождения Ленинграда оказалось, что из-за полного отсутствия в городе кошек, крысы и мыши расплодились в невероятном количестве. Поэтому по распоряжению правительства в Ленинград было завезено четыре вагона с кошками, которых в срочном порядке собирали по всей Сибири.

Одна только Тюмень смогла внести вклад в количестве 250 животных. Как вспоминают блокадники, чтобы получить кошку в дом, люди выстраивались в очереди, как ещё совсем недавно за хлебом…

Подвиги кошек в Великой Отечественной войне увековечены в нескольких памятниках. Самые известные — коту Елисею и кошке Василисе за спасение Ленинграда от крыс и мышей.

Конечно, кошки в Великую Отечественную войну не принимали такого активного участия, как собаки. Но и они тоже, несомненно, внесли свой вклад в дело Победы. Хотя бы тем, что помогали людям в неё верить.

Как коты Родину защищали

Гуси спасли Рим, а кошки — блокадный Ленинград. Только не от галлов, а от нашествия крыс. Порой «братьям меньшим» приходится играть довольно важную роль в конфликтах между людьми. О подвигах собак в годы Великой Отечественной войны написано немало. Гораздо меньше известно о «кошачьем вкладе», который был хотя и скромнее, но тоже весьма ощутимым.

Вспоминая об участии кошек в Великой Отечественной войне, в первую очередь говорят о трагедии блокадного Ленинграда. Именно здесь кошки проявили себя бесценными помощниками людей в борьбе со страшной напастью. Но обо всем — поподробнее.

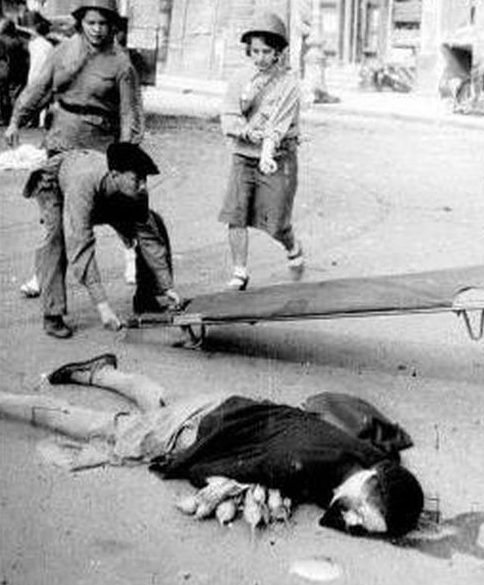

Когда в северной столице, блокированной гитлеровскими войсками, начался страшный голод, вслед за последними остатками продуктов питания пришла очередь домашних животных. Стали отлавливать собак, затем принялись за кошек. В этих страшных условиях жители Ленинграда не брезговали даже крысами, мышами, воробьями. Известно и о случаях поедания человеческого мяса.

Понятно, что практически все ленинградские кошки были съедены. Подавляющее большинство собак и кошек в городе были съедены уже зимой 1941-1942 гг. Редко какой человек в условиях тотального голода мог найти в себе силы сдержаться и не съесть своего или, тем более, чужого домашнего питомца. Но и те кошки, кто не был съеден, умирали от голода и болезней. Пропали с ленинградских улиц и бродячие, бездомные кошки. За ними тоже охотились жители города. Воспоминания блокадников рассказывают о том, что всех городских кошек и котов ждала весьма незавидная участь. На людей, которые не съедали своих питомцев, смотрели с восхищением — не каждый мог удержаться от соблазна попробовать мяса в ситуации, когда было практически невозможно достать даже хлеба.

Известно, что кошек съедали целиком. В дело шли даже кости животных — из них варили специальную клейкую массу, «столярный клей», который тоже употребляли в пишу, считая лакомством. Естественно, даже если хозяева и не спешили расстаться со своим любимцем, его запросто могли украсть соседи — и вряд ли можно укорять их за это.

Согласно распространенной истории, единственным «коренным» ленинградским котом, которому посчастливилось пережить блокаду, был кот Максим, живший в семье Володиных вместе с попугаем Жаком. Однажды кот Максим проник в клетку к попугаю, но не съел птицу, а улегся спать рядом, стараясь согреться. Попугаю все же пережить суровые условия блокады не удалось — он умер, а кот Максим не только дожил до окончания блокады и до Победы, но прожил еще очень долго и умер спустя 12 лет после окончания войны, в 1957 году. Ему было двадцать лет — весьма почтенный для кота возраст. Смотреть на Максима водили целые делегации школьников — всем было интересно увидеть уникального ленинградского кота, пережившего страшные дни блокады.

Однако исчезновение кошек с ленинградских улиц сразу же породило новую страшную проблему — в городе стали плодиться крысы. Лишившись естественных врагов — уличных кошек и собак, крысы почувствовали себя крайне вольготно. Тем более, что пищи для них хватало — их вполне устраивали трупы людей, погибших или умерших от голода и болезней, не брезговали крысы и своими собственными сородичами — из других стай, ослабевшими, ранеными или павшими. Грызуны превратились в еще одних врагов осажденного Ленинграда, справиться с которыми было тоже очень сложно, особенно в условиях блокады. Крысы — очень организованные животные, с развитой иерархией и продуманными действиями. Поэтому, расплодившись в Ленинграде, они превратились в настоящий бич только что пережившего блокаду города.

Постепенно улицы Ленинграда превратились в магистрали для передвижения серых хвостатых зверьков. Появление огромных полчищ крыс создало серьезную угрозу и без того крайне напряженной эпидемиологической ситуации в городе. Известно, что эти грызуны являются переносчиками опаснейших заболеваний, особенно в таких условиях, когда люди истощены голодом, болеют, в городе много трупов. К тому же полчища крыс стали проникать на мельницу, где мололи муку для горожан, в хранилища скудного продовольствия. Эти обстоятельства заставили ленинградское руководство серьезно задуматься о том, что же делать с новой напастью. Все методы борьбы с крысами, которые пытались попробовать городские власти, не помогали. И тогда, как гласит легенда, которую пересказывают многие поколения ленинградцев, на помощь пришли … кошки.

Именно кошки — наиболее эффективные в истории природы и человеческих обществ крысоловы. Не зря кошек обожествляли в Древнем Египте, где, как известно, проблема защиты огромных амбаров — зернохранилищ от грызунов стояла очень остро. Если в природной среде крысам противостоят многочисленные дикие звери — от змей, крупных ящериц, хищных птиц до куньих, кошачьих, псовых, то в городской среде у крыс два главных врага — кошки и собаки, причем кошки «интересуются» крысами несравнимо больше, чем собаки.

Когда закончилась блокада Ленинграда, перед городскими властями остро встал вопрос о том, как же победить крыс, расплодившихся в городе. Своих кошек в северной столице к этому времени уже не было. Поэтому из Ярославля, где была особо многочисленна популяция дымчатых котов — отменных крысоловов, ленинградские власти решили выписать четыре вагона котов и кошек. Конечно, скорее всего «четыре вагона кошек» — это самая обычная городская легенда, но то, что котов в послеблокадный Ленинград привезли именно из Ярославля — абсолютная правда. Прибывших из Ярославля котов, прежде всего, раздали на продовольственные склады города, а оставшихся прямо на перроне стали раздавать всем желающим — опять же, если верить городской легенде. Некоторые предприимчивые люди сразу же «просекли фишку», как сказали бы сегодня, и стали продавать котов и кошек другим ленинградцам — по весьма серьезным ценам. Многие покупали, потому что после войны, когда относительно нормализовалась ситуация с питанием, главной целью стало избавление от грызунов. Цены на котов выросли до 500 рублей — это были очень ощутимые по тем временам деньги. Тем не менее, находилось много желающих приобрести домой кота или кошку. Люди отдавали последнее, только бы завести у себя пушистого зверька, способного стать надежным защитником от грызунов. Многие привезенные в Ленинград коты и кошки погибли во время борьбы с крысами, поскольку продовольственные склады города действительно кишели грызунами и справиться с ними кошки могли с трудом.

Разумеется, привезенных из Ярославля котов не хватило на нужды огромного Ленинграда, во время блокады полностью лишившегося своих усатых и хвостатых крысоловов. Поэтому городским властям пришлось искать дальнейшие пути возвращения в город котов. Обратили внимание на города Сибири, которые и сами были готовы помочь северной столице в борьбе с последствиями жестокой блокады. Жители сибирских городов собирали котов в помощь ленинградцам, многие даже отправляли своих домашних любимцев. Например, в одной Тюмени, по некоторым данным, собрали до 238 кошек и котов. Примерно такие же количества животных предоставили и другие города Западной и Восточной Сибири. Так в Ленинград прибыла очередная партия отменных крысоловов.

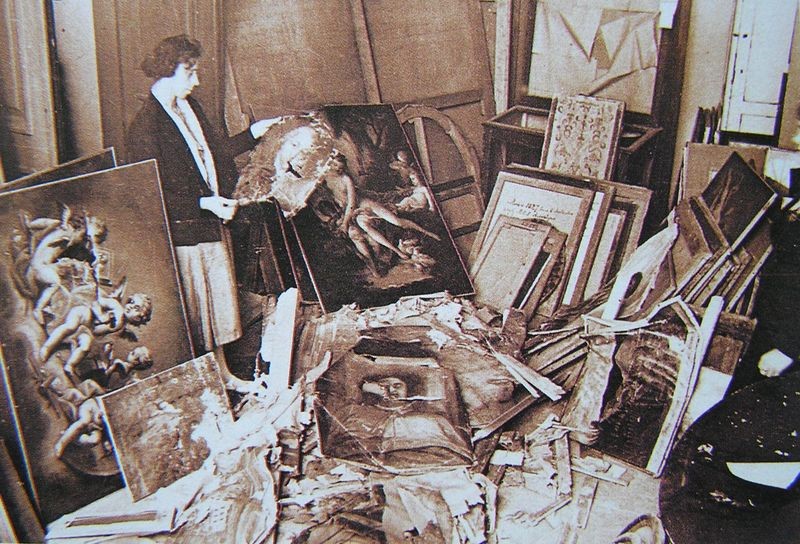

Тюменские, омские, новосибирские коты начали службу по защите от грызунов коллекций Эрмитажа и других ленинградских музеев. Всего в Ленинград после снятия блокады было завезено не менее пяти тысяч котов. Они сразу же приступили к ловле крыс и вскоре проблема, с которой не могли справиться городские власти, исчезла сама собой. До сих пор в Эрмитаже живет большое количество котов — потомков тех послевоенных сибирских крысоловов.

Кстати, коты в Эрмитаже появились задолго до войны и даже до революции. Еще в XIX веке коты были поселены во дворце с целью борьбы с крысами и мышами. К 1917 году в Эрмитаже проживало до 600 котов и кошек. Во многом, именно благодаря их присутствию удалось сохранить от мышей и крыс уникальные коллекции. Конечно, в самые голодные дни блокады эрмитажевских кошек и котов поели, но как только блокада была прорвана, на службу в Эрмитаже вновь заступили пушистые крысоловы.

Борьба с крысами в Ленинграде — далеко не единственный пример участия кошек в Великой Отечественной войне. Конечно, до собак представителям семейства кошачьих было далеко, но все же известны случаи, когда коты приносили большую пользу во время войны. Коты и кошки часто спасали своих хозяев во время бомбардировок с воздуха и артиллерийских обстрелов — и это фиксировалось практически во всех воюющих странах мира. Благодаря своей природной чувствительности, кошки начинали метаться и мяукать еще задолго до того, как о подлетающих самолетах противника сообщали сирены противовоздушной обороны. Поэтому хозяева очень быстро усвоили, что если кошка вдруг начинает проявлять беспокойство, лучше сразу же бежать в бомбоубежище.

В конце апреля 1945 года кот Рыжик фактически спас жизнь советскому летчику. Батарея расположилась на привал, когда всеобщий любимец вдруг стал привычно рычать и посматривать на небо, причем — на восток, в сторону Москвы. Солдаты быстро привели орудия в боевую готовность. И вот появился советский самолет, а за ним — немецкий FW-190. Батарея быстро ударила из орудий — и гитлеровская машина ушла в землю, а советский самолет благополучно пошел на посадку в сторону ближайшей авиационной базы. Так чутье кота спасло жизнь летчику. Кстати, он на следующий день появился в расположении батареи с подарками — привез спирт, портсигар, ожидая наградить солдата или сержанта, который спас ему жизнь. Каково же было удивление пилота, когда ему рассказали трогательную историю кота Рыжика. Конечно, спирт коту не понадобился, но на следующий день летчик опять приехал в подразделение — на этот раз с двумя килограммами печени, излюбленного кошачьего лакомства.

История Великой Отечественной войны знает немало «солдатских баек» про котов и кошек. В основе большинства из них лежали действительно реальные события, которые затем обрастали всевозможными дополнениями и домыслами, передавались от одних людей к другим — и так превращались в полноценные легенды, правда — красивые и мотивирующие человека на добрые поступки и уважительное отношение к «братьям меньшим».

Известно, что во многих воюющих армиях котов использовали для очищения окопов и блиндажей от крыс и других грызунов. Не только ведь блокадному Ленинграду угрожали эпидемии страшных заболеваний, разносимых крысами. Не меньше рисковали и части действующей армии. Поэтому коты, ловившие в окопах крыс и мышей, встречались достаточно часто — по обе стороны фронта. Традиция использовать кошек в окопах — для борьбы с грызунами, а затем и для предупреждения о газовой атаке, была заложена еще во время Первой мировой войны в подразделениях британской армии, но ее быстро переняли и войска других сражающихся государств. Поэтому во Второй мировой войне армейские подразделения, «принимая на службу» кошек и котов, уже шли по проторенной прежде дороге.

В современных армиях и флотах мира коты в большинстве своем несут службу в качестве символов и талисманов кораблей, частей и подразделений. Пожалуй, лидирует по количеству животных — талисманов (не только котов) британская армия, в которой это — давняя традиция. В Великобритании котов «принимают на службу» и в гражданские государственные учреждения — финансовое, дипломатическое и другие ведомства. Состоящие на «должностях» мышеловов коты даже снабжаются специальными бантами в качестве особого обмундирования. Например, в 1970-х — 1980-х гг. в Лондоне жил кот Уилберфорс. Подобранный в свое время котенком на одной из лондонских улиц, волею судьбы он оказался в резиденции премьер-министра Великобритании, где прожил пятнадцать лет, верой и правдой истребляя мышей, покушавшихся на покои главы британского правительства. За это время сменилось четыре премьер-министра страны, но Уилберфорс продолжал нести службу в качестве главного правительственного мышелова, пока не почил естественной смертью.

Животные на войне| Как кошки Ленинград спасали

Как мы уже писали (см. «Боевые верблюды»), «воевали» многие домашние животные. Сегодня наша история о самых распространенных, самых ласковых и любимых домашних животных (да простят нас любители собак) — о кошках. Да, они не такие храбрые и сильные как собаки (собаководы — реверанс в вашу сторону), но и к «призыву» на войну, их в отличие от собак никто не готовил. Тем не менее, «воевать» кошки начали почти одновременно с собаками.

В британских окопах. 1918 г.

На «службе» у французов. 1918, Пикардия

В годы Второй мировой войны, в разных странах ее участницах, было выявлено еще одно важное свойство пушистых питомцев – кошки предсказывали вражеские авианалеты. Именно по поведению кошек – беспокойство, вздыбленная шерсть, беспричинное шипение, а то и простое бегство из дома – люди определяли приближающуюся опасность бомбёжки. Уже значительно позже, после войны, ученые заметили, и способность кошек предсказывать за несколько суток землетрясения или извержения вулканов. А пока наблюдали за «живыми радарами» и при малейших признаках изменения их поведения, быстро собирались и бежали в бомбоубежища, прихватив с собой четвероного часового. Не известно сколько жизней таким образом спасли кошки, но в газетах того времени таких случаев было описано достаточно много.

Например, лондонские газеты писали о кошке Сэлли, которая овладела сложнейшей системой оповещения, используя которую ее хозяин и соседи оказывались в бомбоубежище до того, как начинали падать бомбы. Сэлли, чувствуя, что приближается опасность и близится налёт, бежала в холл – там висел противогаз. Смышлёная киска становилась на задние лапы и настойчиво била по противогазу передними лапами, а потом бежала к хозяйке, тыкалась ей в руки и царапалась. После всей этой процедуры она мчалась к бомбоубежищу и начинала царапать дверь, как бы описывая всю систему действий, которую необходимо проделать хозяевам. Не забывала Сэлли и о соседях, только когда все оказывались в безопасности, мяукающий спасатель успокаивался.

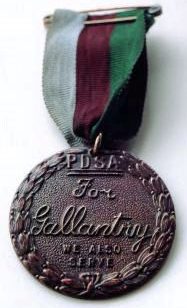

Эта способность кошек во время войны оказалась настолько ценной, что побудила британцев даже учредить специальную медаль. «Медаль Марии Дикин» — высшая воинская награда Великобритании для животных, учреждённая в 1943 году основательницей благотворительной организации помощи животным PDSA Марией Дикин. Медаль выполнена из бронзы и изображает лавровый венок с надписями «За мужество» (For Gallantry) и «Мы тоже служим» (We Also Serve). Медаль вручалась за храбрость и преданность службе во время военных конфликтов. Как и у людей, где гендерное равноправие действует только на бумаге, так и у животных. Единственной кошачьей медалью наградили не кошку, а корабельного кота Саймона. Такова жизнь.

Медаль Марии Дикин

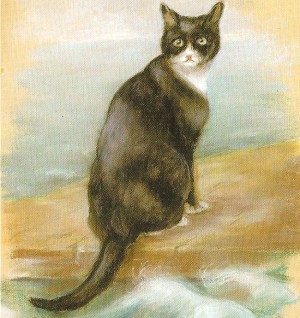

Интересная история и «Непотопляемого Сэма» — корабельного кота, служившего в годы Второй Мировой войны на германском линкоре, британском эсминце, а позже на авианосце. Он пережил не только гибель всех трёх кораблей, но и умер на берегу.

Кот чёрно-белого окраса был пронесен матросом на борт германского линкора «Бисмарк». 27 мая 1941 года линкор был потоплен британской эскадрой, причём спаслись лишь 115 человек из 2200. Несколько часов спустя кот, плававший на обломках корабля, был замечен английскими моряками с возвращающегося на базу эсминца «Казак» и взят на борт. Не зная настоящего имени кота, английские моряки дали ему прозвище Оскар. После гибели «Казака» кот получил от англичан прозвище «Непотопляемый Сэм» и был перенесён на авианосец «Арк Ройял». Однако вскоре авианосец, возвращаясь с Мальты, был торпедирован немецкой подводной лодкой. Попытки взять на буксир тонущий корабль вновь оказались бесплодными, и «Арк Ройял» затонул в 30 милях к востоку от Гибралтара. Однако все до единого моряки и лётчики, а с ними и Сэм, были спасены подошедшими на помощь судами. После гибели авианосца решено было оставить кота на берегу. Сэм некоторое время жил в канцелярии генерал-губернатора Гибралтара, но вскоре был отправлен в Великобританию, где и встретил окончание войны в Белфасте. Непотопляемый Сэм умер на берегу в 1955 году.

Пастельный рисунок героического кота, выполненный художницей Джорджиной Шоу-Бейкер, хранится в Национальном морском музее в Гринвиче.

Портрет «Непотопляемого Сэма» (Unsinkable Sam)

Отдадим должное и отечественным котам, а не только заграничным. В литературе широко описаны заслуги ленинградского кота-«слухача» — Васьки, по крайне мере бойцы его так называли. Он жил при одной из зенитных батарей под Ленинградом. Отощавшее и злое животное привез из блокадного города старшина расчета. Благодаря своему кошачьему чутью и, по всей видимости, горькому опыту, Васька умел заранее предсказывать не только очередной налет немецкой авиации, но и направление атаки. Сначала он бросал свои дела, настораживался, поворачивался правым ухом в сторону грядущего налета и вскоре бесследно исчезал. При этом на советские самолеты кот никак не реагировал. Довольно быстро зенитчики научились использовать поведение кота для успешного отражения атак. Ваську зачислили на довольствие, а к нему приставили солдата, чтобы тот немедленно сообщал командиру батареи, как только кот начинал вести себя соответствующим образом.

Сородич Васьки на позиции

Боец засылает кота с листовкой к солдатам и офицерам окруженной немецкой группировки под Сталинградом. Январь 1943 г. Возможно и шутка военного корреспондента, но так было подписано в газете

В годы Второй мировой войны кошек брали на борт субмарин в качестве живых детекторов качества воздуха, поскольку существующие на то время приборы были далеки от совершенства, а случаев отравления экипажей «грязным» воздухом было предостаточно.

Все это, уважаемый читатель, было только предисловием к истории, которое мы вам поведали лишь с одной целью, чтобы вы прониклись уважением к «пушистой гвардии» и осознали их роль в ниже поведанном, ибо ни танки, ни пулеметы, ни яды, и даже гении в маршальских звездах, не могли спасти Ленинград от «серой чумы». И только усатые «воины», порой жертвуя своими жизнями, совладали с «оккупантами» города на Неве.

Символический портрет кота-«воина»

Первыми с улиц исчезли бродячие собаки и кошки. Пропали утки с озер, выловили голубей. Потом пришел черед домашних питомцев. Сегодня это может показаться чудовищным, но, когда выбор стоит между выживанием любимого кота и ребенка, решение очевидно. В результате к концу зимы 1941−1942 года в Ленинграде кошек не осталось вовсе.

Но домашними питомцами дело не ограничилось. Обезумевшие от голода, холода и бомбежки люди начали убивать себе подобных с целью людоедства. В декабре 1941 года за каннибализм были привлечены к уголовной ответственности 26 человек, в январе 1942 года — 336 человек, за две недели февраля — 494 человека. И это только выявленные случаи.

Как оказалось, коты были главными «санитарами» ленинградских улиц. Изо дня в день они проделывали работу, которую большинство не замечали, — контролировали популяцию крыс. С давних времен эти грызуны отравляли существование человека, зачастую оказываясь причиной крупномасштабных бедствий.

Улица Ленинграда. 1942 год

Эрмитаж. Сотни картин, уничтоженных крысами

Немалый вред причиняли крысы и обороне города. Они сгрызали изоляцию с телефонных кабелей, перегрызали алюминиевые и медные провода, дырявили ящики с боеприпасами, выводили из строя технику и даже стаями нападали на больных и обессиленных людей. С крысами активно боролись, их травили, были созданы специальные бригады по борьбе с грызунами, совершавшие многочасовые изнурительные рейды по городу, но число грызунов продолжало нарастать. Мерзкие твари не боялись ни бомбежек, ни огней пожаров.

Сразу же после прорыва блокады, военное руководство, осознав размах катастрофы, вызванной крысами в городе, распорядилось доставить в Ленинград кошек. Выбор на «мобилизацию» кошек почему-то пал на Ярославль. Возможно потому, что Ярославская область приняла около 600 тысяч эвакуированных ленинградцев, и они поделились информацией о большом количестве бродячих кошек в городе. Правда журналисты, описывая эту историю, придумали какую-то породу дымчатых кошек-крысоловов, и переписывают эту небылицу из статьи в статью. Как собирали этих кошек, и сколько их привезли в Северную столицу, документальных подтверждений не имеется. Но ленинградцы рассказывали, что в апреле 1943 года их прибыло, аж четыре вагона. Половину кошек выпустили прямо на вокзале и часть из них разобрали горожане, а половину раздали на особо важные государственные объекты: склады, магазины, и даже в Эрмитаж. Кстати с тех пор в нем и живут штатные коты-крысоловы. Спрос на кошек был таков, что вскоре на рынках начали продавать котов по 500 рублей (килограмм хлеба стоил 50 рублей, зарплата сторожа составляла 120 рублей), писал в своих воспоминаниях писатель Леонид Пантелеев. Ленинградцы рассказывали и невероятные истории о том, что некоторые кошки, свою добычу не съедали сами, а приносили к порогу дома, как, бы отчитываясь о своей работе. Некоторые таскали даже придушенных воробьев – делились пищей со своими хозяевами, как будто понимали трудности горожан.

Четырех вагонов оказалось мало, вдобавок крыс было такое количество, что они давали своим природным врагам серьезный отпор. Часто в схватках жертвами становились именно коты. Полностью блокада Ленинграда была снята только в конце января 1944 года. Тогда в Ленинград направили еще одну партию котов, которых на этот раз набирали в Сибири, преимущественно в Иркутске, Омске и Тюмени. В Тюмени, например, собрали 238 котов и кошек в возрасте от полугода до 5 лет. Многие жители сами приносили своих любимцев на сборный пункт. Всего в Ленинград было направлено 5 тысяч омских, тюменских, иркутских котов, которые с честью справились со своей задачей — очистили город от грызунов. Таким образом, коренных котов-питерцев почти не осталось. Современные питерские коты являются потомками ярославских и сибирских сородичей.

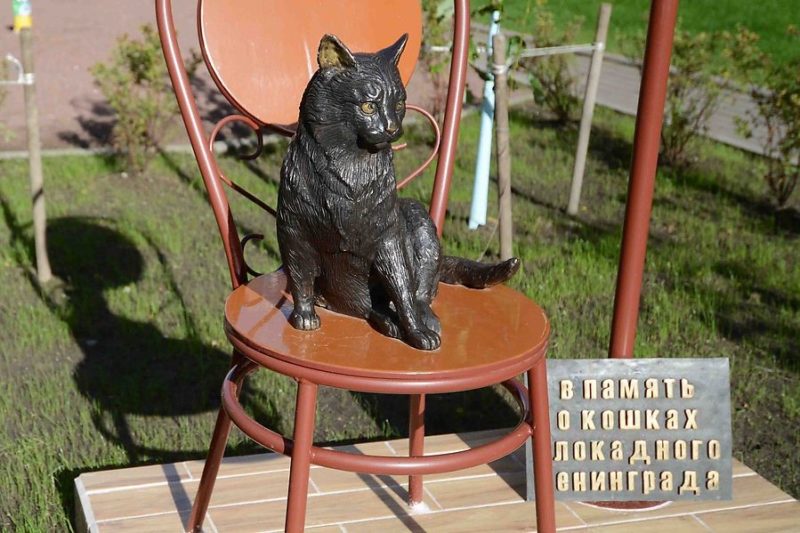

В память о том, что коты и кошки сделали для города, в 2000 году в Санкт-Петербурге на доме № 8 по Малой Садовой установили бронзовую скульптуру кота Елисея, а напротив, на доме № 3, изваяние его подруги — кошечки Василисы.

Кот Елисей

Считается, что если забросить монетку на постамент Елисею, то будет вам счастье, радость и удача. По легенде в предрассветные часы, когда улица пуста, а вывески и фонари горят уже не так ярко, то можно услышать, как бронзовые кисы перемяукиваются.

Кошка Василиса

Еще один памятник кошкам блокадного Ленинграда был установлен у метро «Озерки» по улице Композиторов, 4. Несмотря на печальный повод, кот выглядит позитивно и дружелюбно, как и положено уважающему себя коту.

Памятник кошкам блокадного Ленинграда

В Тюмени в день города 2008 года был открыт сквер «Сибирских кошек» c 12 фигурками кошек в разных позах, в память о тех 5 тысяч животных, которые спасли блокадный Ленинград от крыс и эпидемий.

Общий вид на сквер сибирских кошек в Тюмени

Чугунные коты, покрашенные золотой краской, разместились на маленькой аллее на трех гранитных постаментах. Цвет кажется не самым удачным, но во время войны в Ленинграде коты действительно были на вес золота. Так что все очень символично.

И в заключение. Мораль истории весьма очевидна. В природе должен быть баланс во всем. И даже если он нарушен невольно, то последствия могут быть печальными. Если есть крысы – должны быть и коты.