«Навсегда в плену»: истории советских воинов, оставшихся в Афганистане

Проект «Навсегда в плену» – фотографии и искренние истории советских военнопленных, для которых Афганистан стал войной, пленом и второй Родиной. Истории о том, как они учились жить заново, как в судьбе одного человека сталкиваются две несовместимые культуры, какая побеждает и что в конечном итоге остается от самого человека.

Говорят, что война не заканчивается, пока не похоронен последний солдат. Афганский конфликт закончился четверть века назад, но мы не знаем даже о судьбе тех советских воинов, кто после вывода войск остался в плену у моджахедов. Данные разнятся. Из 417 пропавших без вести 130 были освобождены до развала СССР, более сотни погибли, восемь человек были завербованы противником, 21 стали «невозвращенцами». Такова официальная статистика. В 1992 году США предоставили России информацию еще о 163 российских гражданах, пропавших в Афганистане. Судьба десятков солдат остается неизвестной.

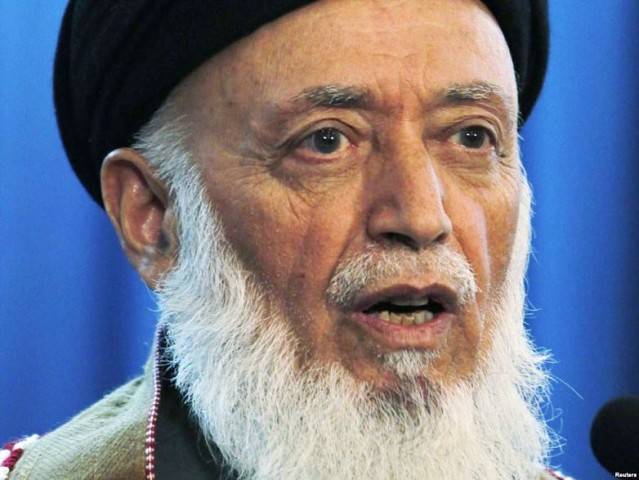

Бахретдин Хакимов, Герат. Его призвали в армию в 1979 году. В 1980-м пропал без вести во время боя в провинции Герат, был официально назван убитым. На деле оказался тяжело ранен в голову. Местные жители подобрали его и выходили. Скорее всего, именно ранение привело к тому, что Хакимов практически забыл русский язык, путает даты и названия. Иногда называет себя офицером разведки. Психологи объясняют, что при таких ранениях огромна вероятность формирования ложной памяти, перестановка дат и имен.

Бахретдин Хакимов сейчас живет в Герате на территории музея Джихада в маленькой комнате.

Фотограф Алексей Николаев отыскал бывших советских солдат, которые рассказали ему свои удивительные истории о жизни в неволе и после, в миру. Все они долгое время прожили в Афганистане, приняли ислам, обзавелись семьями, говорят и думают на дари – восточном варианте персидского языка, одном из двух государственных языков Афганистана. Кто-то успел повоевать на стороне моджахедов. Кто-то совершил хадж. Некоторые вернулись на Родину, но иногда их тянет обратно в страну, которая дала им вторую жизнь.

«Об Афганистане я впервые услышал от моего отчима. Он служил в западной провинции Герат, сражался в районе Шинданда. Мне он практически ничего не рассказывал о той войне, но к нам часто приезжали его сослуживцы. Тогда табу на Афган временно снималось, и я заслушивался историями с далекого удивительного Востока – одновременно забавными и печальными, героическими и трогательными. Иногда спокойные и сдержанные разговоры перерастали в жаркие споры, но о чем – в том возрасте я понять не мог.

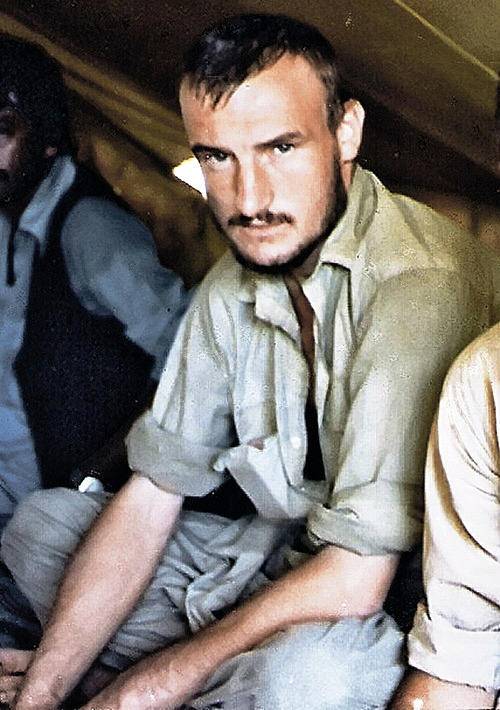

Николай Быстров попал в плен в 1982 году: старослужащие отправили в самоволку за анашой. Раненого и плененного, Быстрова увели в Панджшер, на базу моджахедов, где произошла его встреча с Амад Шахом Масудом. В дальнейшем Николай принял ислам и стал личным телохранителем Ахмад Шаха. Вернулся в Россию в 1999 году с афганской женой и дочерью.

Николай Быстров с семьёй живёт в краснодарскомм крае, станица Усть-Лабинская.

Афганистан вернулся в мою жизнь много позже, после разговора с фоторедактором Олесей Емельяновой. Мы задумались о судьбе советских военнопленных, пропавших без вести в ходе войны 1979-1989 годов. Оказалось, что их много, они живы, а их судьбы уникальны и не похожи одна на другую. Мы начали искать «афганцев», общались, договаривались о встречах. После первого разговора с бывшим военнопленным я понял, что уже не смогу остановиться. Захотелось найти всех, кого возможно, поговорить с каждым, услышать и понять их судьбу. Чем для них стал плен? Как они справились с поствоенным синдромом и справились ли вообще? Что они думают о стране, которая послала их на войну и забыла вернуть обратно? Как они построили свою жизнь после возвращения на Родину? Эти человеческие истории затягивали, и вскоре стало ясно, что мы создаем один большой уникальный проект. Я понял, что должен увидеть войну глазами афганцев, и решил найти в том числе тех русских ребят, которые после плена остались жить в другой культуре, в другом мире.

Юрий Степанов на работе в цеху. Приютово, Башкирия.

Юрий Степанов с семьёй. Рядовой Степанов попал в плен в 1988 году и считался погибшим. На деле принял ислам и остался жить в Афганистане. Вернулся в Россию в 2006 с женой и сыном. Живёт в Башкирии, село Приютово.

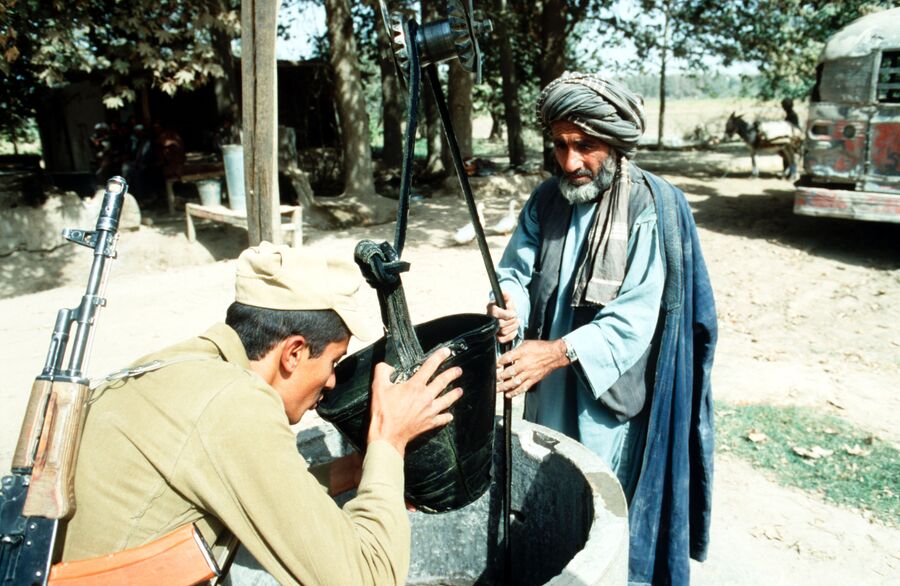

Поездка в Афганистан была сродни прыжку в холодную воду. Я впервые оказался в стране, которая воюет десятилетиями, где правительство сражается с большей частью населения, а иностранное вторжение воспринимается привычно, поскольку никогда не заканчивается оккупацией. Это фантастический мир, все краски которого можно разглядеть лишь в объектив фотокамеры.

Поездки по Афганистану – как путешествие на машине времени. Покидаешь пределы Кабула и ты – в 19-м веке. В некоторых местах люди столетиями не меняют образ жизни. В Чагчаране о цивилизации напоминали только остовы БТР и оторванные башни танков вдоль обочин. Местные подозрительно реагировали на человека с камерой, но пары слов на русском оказалось достаточно, чтобы встретить радушный прием. Здесь прекрасно помнят, что именно русские построили единственную больницу в округе и проложили дороги к нескольким аулам. Войну с Советами практически никто не обсуждает, да и сколько уже новых военных конфликтов прокатились по многострадальному Афгану с 80-х. А советская больница по-прежнему служит людям.

Александр (Ахмад) Левенц.

Геннадий (Негмамад) Цевма. Александру (Ахмаду) Левенцу и Геннадию (Негмамаду) Цевме по 49 лет. Оба уроженцы юго-восточной Украины (один из Луганской, второй – из Донецкой области), оба попали в Афганистан во время срочной службы. Осенью 1983 года оказались в плену, приняли ислам, женились, а после вывода советских войск осели в городе Кундуз на северо-востоке страны. Геннадий – инвалид и передвигается с трудом. Александр работает таксистом.

В Афганистане удивительно красиво и жутко небезопасно. Помню, на обратном пути из города Кундуз на самой высокой точке перевала у машины порвался ремень ГРМ. Часть пути мы просто катились под уклон, иногда подталкивая машину на ровных участках дороги. Поражались горным красотам и молились, чтобы нашу черепашью процессию кто-нибудь не подстрелил ненароком.

Первые несколько недель после возвращения в Москву меня не покидало ощущение, что стоит повернуть за угол Тверской, как я увижу мужчин, жарящих шиш-кебаб, торговцев коврами, птичий рынок и женщин, скрытых за ярко-голубыми бурками. Мой друг говорил: «Либо ты возненавидишь эту страну на первый день, либо влюбишься на третий». Не влюбиться было невозможно».

История Сергея Красноперова

Прилетев в Чагчаран рано утром, я отправился к Сергею на работу. Доехать можно было только на грузовом мотороллере — еще та была поездка. Сергей работает прорабом, у него в подчинении 10 человек, они добывают щебень для строительства дороги. Еще он подрабатывает электромехаником на местной ГЭС.

Принял он меня настороженно, что естественно — я был первым российским журналистом, который с ним встретился за все время его жизни в Афганистане. Мы побеседовали, попили чай и договорились встретиться вечером для поездки к нему домой.

Но мои планы нарушила полиция, окружив меня охраной и заботой, которая заключалась в категорическом нежелании выпускать меня из города к Сергею в аул.

В итоге несколько часов переговоров, три или четыре литра чая, и меня согласились отвезти к нему, но с условием, что мы не будем там ночевать.

После этой встречи мы много раз виделись в городе, но дома я у него уже не бывал — было опасно выезжать из города. Сергей говорил, что все теперь знают, что тут журналист, и что я могу пострадать.

С первого взгляда о Сергее сложилось впечатление как о сильном, спокойном и уверенном в себе человеке. Он много говорил о семье, о том, что хочет переехать из аула в город. Насколько я знаю, он строит в городе дом.

Когда я задумываюсь о его будущей судьбе, я спокоен за него. Афганистан стал для него настоящим домом.

— Я родился в Зауралье, в Кургане. До сих пор помню свой домашний адрес: улица Бажова, дом 43. Оказался в Афганистане, а под конец службы, когда мне было 20 лет, ушел к душманам. Ушел, потому что не сошелся характером со своими сослуживцами. Они там все объединились, я был совсем один — меня оскорбляли, ответить я не мог. Хотя это даже не дедовщина, потому что все эти парни были со мной из одного призыва. Я ведь, в общем, и бежать не хотел, хотел, чтобы тех, кто надо мной издевался, наказали. А командирам было все равно.

— У меня шесть детей, было больше, но многие умерли. Они все у меня белокурые, почти славянские. Впрочем, и жена такая же. Я зарабатываю тысячу двести долларов в месяц, такие деньги здесь дуракам не платят. Хочу купить участок в городке. Мне губернатор и мой начальник обещали помочь, стою в очереди. Государственная цена небольшая — тысяча долларов, а продать потом можно тысяч за шесть. Выгодно, если все-таки захочу уехать. Как сейчас в России говорят: это бизнес.

Рассказы о плене в афганистане

«Я — советский солдат, идет бой…»

Судьбы пленных в Афганистане

Филипп Прокудин

Официально вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Как уходила последняя колонна бронетехники по мосту Дружбы через Амударью, видел весь мир. Заканчивалась девятилетняя война сверхдержавы, последняя для СССР. Но на родину вернулись не все. И некоторых ждут до сих пор.

О судьбе пленных и поисках пропавших без вести — в материале РИА Новости.

«Готов показать место захоронения»

В 1984-м на кладбище городка Краснотурьинска Свердловской области в присутствии сотрудников КГБ вскрыли могилу рядового Владимира Каширова. Тела в ней не оказалось. Эксгумацию провели, потому что в Советский Союз доставили послание солдата: «Мама, если меня привезут, это не я. Я — жив». Эту записку получили не из Афганистана, где Володя выполнял интернациональный долг, — ее в посольство СССР в Париже принес врач-француз, оперировавший советского пленного в провинции Баглан.

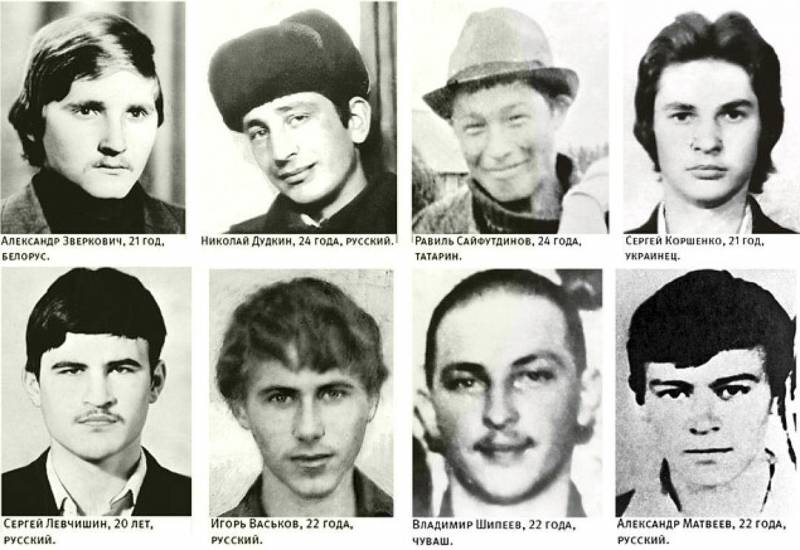

Михаил Желтаков, заместитель председателя Комитета воинов-интернационалистов СНГ, достает личную карточку Каширова из «Картотеки пропавших без вести». В ящике — аккуратные картонки с черно-белыми фотографиями — цветные в 1980-е были редкостью. Судьба Володи Каширова уместилась в нескольких сухих строчках:

«Пропал без вести 6 декабря 1983 года в провинции Баглан. Попал в плен, будучи тяжело раненным, потеряв в бою часть стопы правой ноги и правый глаз. Ему была оказана медицинская помощь, по прошествии некоторого времени сумел бежать из плена, переодевшись в афганскую одежду. Прошел около десяти километров в сторону позиции наших реактивных минометов, был схвачен арабами-наемниками и убит. Место захоронения готов показать бывший моджахед».

Желтаков заканчивает читать, кладет карточку обратно. Он занимается розыском пропавших без вести, останков тех, кто погиб в войнах. С фотографий на нас смотрят те, кому в 1980-е было по восемнадцать-двадцать — кто в гражданке, с длинными по тогдашней моде волосами, кто в форме, обычно в «парадке»: фуражка, галстук, петлицы. Есть и офицеры — они постарше.

«Их судьба до сих пор не ясна. Их родители, близкие родственники, однополчане, одноклассники ждут правды, пусть горькой, плохой. Мы должны узнать, что произошло в те далекие годы» — Желтаков говорит, тщательно подбирая слова.

Еще одна карточка с информацией: мать получила письмо от сына из Пакистана. На этом все. Бывший советский солдат не вернулся в бывший Советский Союз, остался жить в одном из городов Южной Азии. На стол ложатся портреты тех, кого страна призвала выполнять интернациональный долг из Харькова, Москвы, Ленинграда, из-под Ворошиловграда и Самарканда, из городков и поселков уже не существующего государства.

Кому-то нашли свидетелей гибели, а чье-то тело не смогли унести с поля боя или получить у местного населения. Для кого-то же все исчерпывается фразой: «При невыясненных обстоятельствах».

«Плен — это страшно, — продолжает Желтаков. — Часть этих ребят отказалась встречаться с родителями. Для кого-то плен отменил всю жизнь, которая была до войны. Для них целью стало выжить в новых условиях. Как к ним относиться? Каждый решает сам, но юридически черту подвели в 1990-м — тогда амнистировали всех советских военнослужащих в Афганистане. С точки зрения закона они чисты».

Смертная казнь

О судьбе Г. узнали случайно — после налета на один из душманских караванов офицер-танкист среди прочего захваченного добра нашел журнал, взял из любопытства — полистать. Там были фото военного билета Г., какой-то текст на дари. В статье — страшная судьба солдата: Г., попав в плен, отказался принять ислам. Шариатский суд моджахедов вынес приговор: смертная казнь. В исполнение ее привели средневековым способом. Уже потом, из уважения к поведению молодого воина, полевой командир согласился рассказать, где похоронили несломленного «шурави».

Его останки, как и останки других советских солдат и офицеров, ищут. Комитет воинов-интернационалистов СНГ, говорит Желтаков, работает над тем, чтобы это стало делом государственным, международным.

«Это нельзя монетизировать, это гуманитарная проблема», — подчеркивает собеседник. Проблема в работе в Афганистане, уточняет Желтаков, и в том, что необходимо достичь на межгосударственном уровне соглашений по процедуре возвращения останков наших солдат и офицеров.

Комитет воинов-интернационалистов полагается на межафганский диалог, дающий надежду на всестороннюю поддержку всех политических сил страны, сейчас готовят соответствующий меморандум. Поиск продолжается, несмотря на непростую обстановку.

«Сегодня неизвестны судьбы 263 человек. Много это или мало? По сравнению с потерями американцев во Вьетнаме — мало. Но кому от этого легче? Тут нельзя сравнивать. Для матерей — это сыновья, а не цифры статистики», — говорит Желтаков.

Ищут всех, кого помнят, заключает он. И добавляет: если те, кто жив, по каким-то причинам не смогли вернуться и о них ничего не известно, пусть знают: путь на родину открыт, их ждут во всех странах бывшего СССР.

Сто дней до приказа

В 1989-м при выводе советских войск Ахмад Шах Масуд и другие полевые командиры освободили пленных. А когда шла война, из зинданов — ям и темниц, где держали «шурави», — разведка и контрразведка вытаскивала своих: отбивали, выменивали на деньги, муку или на тех душманов, кого взяли в бою.

На окраине Кандагара есть Черная площадь. Про нее прошедший Афганистан поэт сложил песню: «Проклятая Черная площадь — никто не отбелит тебя». В 1988-м по ней гнал наливник — автоцистерну с тоннами авиационного керосина — военный водитель Абдулазиз Поттаханов, призванный из Узбекской ССР. Ему оставалось пятьдесят метров до Кандагара, где можно было укрыться от обстрела, и «сто дней до приказа» — до «дембеля» Абдулазизу было совсем немного, его уже ждала семья.

«По колонне били из гранатометов, машина загорелась. Я свернул на обочину, открыл дверь, выпрыгнул в арык. А там в засаде — душманы. Ударили по голове прикладом автомата и связали» — про бой, в котором его взяли в плен, Абдулазиз Поттаханов рассказывает спокойно — прошло больше тридцати лет.

Это был его не первый бой. В 1988-м Абдулазиз был водителем стоявшего в Пули-Хумри автобата 159-й бригады, к тому времени у него за плечами были тысячи километров дорог, множество обстрелов. Под Салангом до сих пор стоит его сгоревший грузовик, словно памятник войне — моджахеды накрыли колонну на стоянке реактивными снарядами.

Афганский плен. Мученики зинданов и предатели из больших кабинетов

Тема афганского плена очень болезненна для многих граждан нашей страны и других государств на постсоветском пространстве. Ведь она касается не только тех советских солдат, офицеров, гражданских служащих, кому не посчастливилось побывать в плену, но и родственников, друзей, близких, сослуживцев. Между тем сейчас о пленных солдатах в Афганистане говорят все меньше. Это понятно: почти тридцать лет прошло со времени вывода советских войск из ДРА, почти пятьдесят лет — самым молодым воинам-интернационалистам. Время проходит, но не стирает старые раны.

Только по официальным данным в плен к афганским моджахедам в 1979-1989 гг. попали 330 советских военнослужащих. Но эти цифры, скорее всего, выше. Ведь по официальным данным пропали без вести в Афганистане 417 советских военнослужащих. Плен для них был настоящим адом. Афганские моджахеды никогда не соблюдали и не стали бы соблюдать международных правил содержания военнопленных. Практически все советские солдаты и офицеры, побывавшие в афганском плену, рассказывали о чудовищных издевательствах, которым их подвергали душманы. Многие погибали страшной смертью, кто-то не выдерживал пыток и переходил на сторону моджахедов, перед этим переходя в другую веру.

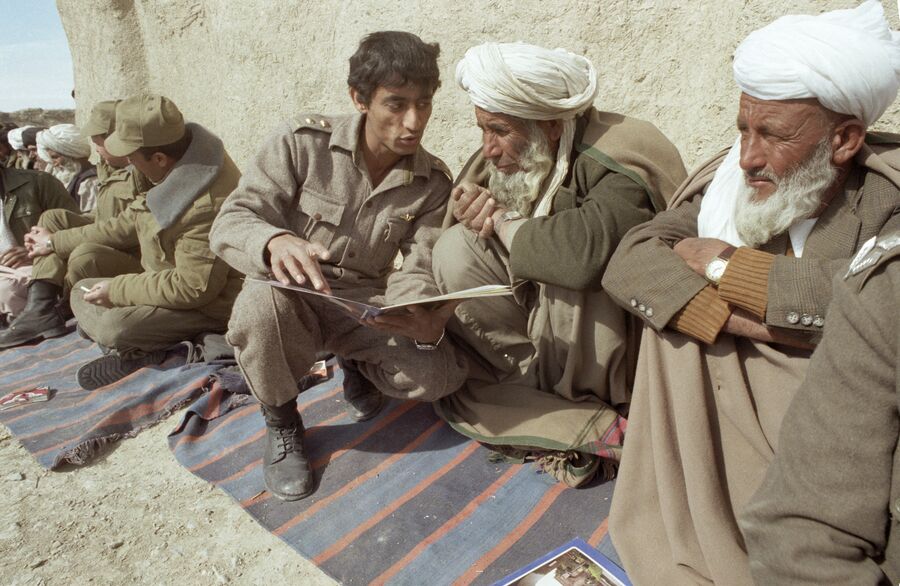

Значительная часть лагерей моджахедов, в которых содержали советских военнопленных, находилась на территории соседнего Пакистана — в его Северо-западной пограничной провинции, которую исторически населяют пуштунские племена, родственные пуштунам Афганистана. О том, что Пакистан оказывал в ту войну военную, организационную, финансовую поддержку афганским моджахедам, хорошо известно. Поскольку Пакистан был главным стратегическим партнером США в регионе, руками пакистанских спецслужб и пакистанских спецподразделений действовало Центральное разведывательное управление США. Была разработана соответствующая операция «Циклон», предусматривавшая щедрое финансирование военных программ Пакистана, оказание ему экономической помощи, выделение средств и предоставление организационных возможностей для вербовки моджахедов в исламских странах, Пакистанская межведомственная разведка ISI играла главную роль в вербовке и обучении моджахедов, которые затем переправлялись в Афганистан — в состав отрядов, сражавшихся против правительственных войск и советской армии. Но если военная помощь моджахедам вполне укладывалась в противостояние «двух миров» — капиталистического и социалистического, аналогичная помощь оказывалась США и их союзниками антикоммунистическим силам в Индокитае, в африканских государствах, то размещение советских военнопленных в лагерях моджахедов на территории Пакистана уже немного выходило за грани дозволенного.

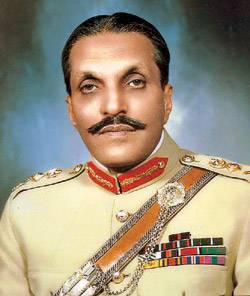

Конечно, в том, что советские граждане содержались на территории Пакистана, была определенная доля вины и советского руководства, которое к этому времени становилось все более умеренным и трусливым, не желало максимально жестко поставить вопрос о пленных на территории Пакистана и в случае отказа пакистанского руководства прикрыть лагеря принять самые суровые меры. В ноябре 1982 года, несмотря на непростые отношения между двумя странами, Зия уль-Хак прибыл в Москву на похороны Леонида Ильича Брежнева. Здесь он провел встречу с влиятельнейшими советскими политиками — Юрием Владимировичем Андроповым и Андреем Андреевичем Громыко. Оба «монстра» советской политики, между тем, так и не смогли полноценно надавить на Зия уль-Хака и вынудить его хотя бы сократить объемы и характер помощи афганским моджахедам. Пакистан так и не изменил свою позицию, а довольный Зия уль-Хак спокойно улетел на родину.

О том, что происходило в лагерях, где содержались военнопленные, очень наглядно свидетельствуют многочисленные источники — это и воспоминания тех, кому посчастливилось выжить и вернуться на родину, и мемуары советских военачальников, и работы западных журналистов и историков. Например, в начале войны у взлетно-посадочной полосы авиабазы Баграм в окрестностях Кабула, как пишет американский журналист Джордж Крайл, советский часовой обнаружил пять джутовых мешков. Когда он ткнул в один из них, то увидел выступившую кровь. Сначала подумали, что в мешках могут быть мины-ловушки. Вызвали саперов, но они обнаружили там ужасную находку — в каждом мешке находился советский солдат, завернутый в собственную кожу.

«Красный тюльпан» — так называлась самая изуверская и знаменитая казнь, применявшаяся афганскими моджахедами по отношению к «шурави». Сначала пленника вводили в состояние наркотического опьянения, а затем подрезали кожу вокруг всего тела и заворачивалась вверх. Когда прекращалось действие наркотика, несчастный испытывал сильнейший болевой шок, в результате чего сходил с ума и медленно умирал.

До 1991 года власти Пакистана полностью отрицали сам факт не только восстания, но и содержания в Бадабере советских военнопленных. Однако советское руководство информацию о восстании, разумеется, имело. Но, что было уже характерно для позднесоветского периода, проявило привычную травоядность. 11 мая 1985 года посол СССР в Пакистане вручил президенту Зия-уль-Хаку ноту протеста, в которой вся вина за произошедшее возлагалась на Пакистан. И все. Ни ракетных ударов по пакистанским военным объектам, ни даже разрыва дипломатических отношений. Так руководители Советского Союза, высокопоставленные советские военачальники проглотили жестокое подавление восстания, как и сам факт существования концлагеря, где содержались советские люди. Рядовые советские граждане оказались героями, а руководители… промолчим.

Восстание в Бадабере — это уникальный пример мужества советских воинов. Однако о нем стало известно лишь благодаря его масштабу и последствиям в виде взрыва склада с боеприпасами и самого лагеря. Но сколько еще могло быть маленьких восстаний? Попыток бегства, во время которых в схватке с противником погибали бесстрашные советские воины?