Рассказы о Великой Отечественной войне 1941-1945

Рассказы о Великой Отечественной войне 1941-1945 для 1-2-3-4-5-6 класса

Рассказы о войне 1941-1945 для младших школьников и школьников средних классов

Рассказы о войне для старшеклассников

Рассказы известных писателей о Великой Отечественной войне: Л. Кассиля, В. Каверина, Н. Тихонова, Л. Пантелеева, А. Митяева, Л. Соловьёва, В. Ганичева и других авторов. В них описывается беспримерный подвиг нашего народа, защитившего Родину от фашистских захватчиков. Победу ковали на фронте и в тылу, рядовые солдаты и прославленные полководцы, лётчики и танкисты, разведчики и моряки, партизаны и мальчишки, вставшие за отцовские станки на заводах.

Сергей Алексеев «Иван Степанович Конев»

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев один из прославленных полководцев Великой Отечественной войны. Войска, которыми он командовал, вместе с другими советскими армиями обороняли Москву, принимали участие в Курской битве, громили фашистов на Украине и в Польше, штурмовали Берлин, освобождали Прагу.

Сергей Алексеев «Георгий Константинович Жуков»

22 июня 1941 года на нашу Родину напала фашистская Германия. Началась Великая Отечественная война.

Война длилась четыре года и закончилась нашей победой и полным разгромом фашистов.

Одним из самых прославленных полководцев и героев Великой Отечественной войны был Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Сергей Алексеев «Ни шагу назад!»

Третий месяц идут упорные, кровопролитные бои на юге. Горит степь. Сквозь огонь и дым фашисты рвутся к Сталинграду, к Волге.

Шло сражение на подступах к Сталинграду. Шестнадцать солдат-гвардейцев вступили в неравный бой.

— Ни шагу назад! — поклялись герои.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда войска гитлеровской Германии вступили на территорию Советского Союза. Она длилась долгих четыре года. За это время были разрушены тысячи сел, сотни городов, погибло 27 миллионов советских граждан. Война не обошла ни одной семьи. В каждой кто-то погиб или пропал без вести, многие лишились родного дома. Через тяжелейшие испытания пришлось пройти не только бойцам-фронтовикам, люди умирали и в тылу: от бомбежек, голода, болезней, непосильного труда. Война — это самое страшное, что можно представить, и все же так велика сила человеческого духа, что, несмотря на кровь и боль, и здесь находится место доброте и состраданию, самопожертвованию и настоящему подвигу.

Андрей Платонов «Штурм лабиринта»

— Ты не спеши, Алексей Алексеевич, но побей их основательно, — сказал на прощанье генерал полковнику Бакланову. — Однако и не задерживайся здесь, а то мы далеко уйдем, не догонишь.

Генерал уехал вперед; полковник остался один возле своего блиндажа, устроенного в ягоднике, в окрестности старого немецкого городка. В этом городке остался немецкий гарнизон, снабженный мощными средствами огня и большим запасом продовольствия и боеприпасов. Немецкому гарнизону был дан приказ держаться здесь без срока, хоть до конца света, пока не прибудет к нему помощь

Андрей Платонов «Житейское дело»

Шла ночь в деревенской избе. Темно и тихо было за окном, лишь голая ветвь вербы изредка еле слышно постукивала в окно, склоняясь от слабого ветра. Верба зябла в прохладной сырости весенней ночи и словно просилась к людям, в теплую избу. А изба была нетопленная, в избе на печи лежала без сна хозяйка Евдокия Гавриловна Захарова; она прихварывала уже который день, она грустила по мужу, убитому на войне, и ей сейчас не спалось.

Леонид Пантелеев «Приказ по дивизии»

— Нет, — говорил генерал, показывая спутнику своему тонкий орлиный профиль, — невоенный человек даже и понять не может, что значит настоящая воинская дисциплина. Вот — и вам небось приходилось слышать — часто говорят, что дисциплина должна быть сознательная. А вы знаете, почему-то не люблю я этого слова. Что значит — сознательная дисциплина? Сознательным должен быть боец. А дисциплина — всегда одна. Дисциплина, если хотите, это что-то вроде шестого чувства, которое, вместе со вкусом, слухом и зрением, присуще каждому настоящему солдату. И уж как ты ее там ни называй — сознательная или бессознательная, — а если ты ее нарушил, дисциплину, — я тебя в полном сознании и без зазрения совести под арест закатаю, а еще нарушил — так и голову сниму, не пожалею.

Анатолий Митяев «Шестой-неполный»

Войны еще не было. Но предвоенный год уже начался. Предчувствуя грозное время, рабочие на заводах делали танки и орудия; в пекарнях для солдат сушили ржаные сухари, а в школах мальчишки и девчонки учились перевязывать раненых.

Константин Симонов «Третий адъютант»

Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Юрий Яковлев «Цветок хлеба»

Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным. Он никак не мог привыкнуть, приладиться к голоду, и его ввалившиеся глаза сердито поблескивали, постоянно искали добычу. Черноволосый, нестриженый, взъерошенный, с проступающими ребрышками, он был похож на маленького исхудалого волчонка. Он тянул в рот все, что было съедобным, — щавель, вяжущие ягоды черемухи, какие-то корни, дикие лесные яблоки, пронзительно кислые и крепкие. Дома ему давали болтанку и хлеб. Мать добавляла в муку веники — вымолоченные метелки проса, и хлеб был тяжелый, вязкий; от него пахло сырой глиной. Но и этот хлеб голодный мальчонка съедал мгновенно, жадно посапывая раздутыми ноздрями.

Юрий Яковлев «Учитель истории»

Да здравствует Дубровник – древний город, стоящий лицом к морю, спиной к горам! Да здравствуют его непрошибаемые крепостные стены светлого камня, каменные мостовые и полы в домах — тоже каменные! Фонари на цепях, кованые запоры, ржавые петли и античный фонтан для питья, похожий на железную карусель. И оцинкованные флюгерки, сидящие на трубах, как голуби. И просто голуби-сизари, живущие в закоптелых бойницах.

Сергей Алексеев «Победа»

— Младший сержант Кантария!

— Я младший сержант Кантария!

Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам доверялось почётное задание. Им вручили боевое знамя. Это знамя нужно было установить на здании Рейхстага.

30 апреля. После полудня. Бои идут рядом с имперской канцелярией.

Личный шофёр Гитлера Кемпке получил приказ раздобыть 200 литров бензина. Принялся Кемпке искать горючее. Нелёгкое это дело. Уже несколько дней, как перерезаны все дороги, ведущие к имперской канцелярии. Не подвозят сюда горючее. Носится Кемпке, выполняет приказ. Сливает бензин из разбитых машин, из пустых баков по капле цедит. Кое-как набрал 100 литров. Доложил.

— Мало, — сказали Кемпке.

Их дивизия пробивалась к Рейхстагу. Рейхстаг — главное правительственное здание фашистской Германии.

Впервые слова про топор Степан Рудокоп услышал во время штурма Зееловских высот. Притормозилось чуть-чуть наше тогда наступление. Фашисты на высотах зарылись в землю. Мы штурмовали, наступали с равнины, с открытого места.

— Скорей бы уж прорваться, — бросил кто- то из наших солдат.

Сергей Алексеев «Бронзой поднялся в небо»

Солдат не мечтал, не гадал, не думал. А вышла слава ему в века. На пьедестале к небу солдат поднялся.

Было это в последние дни войны. Уже не километры, а метры оставались до центра Берлина. Солдаты 8-й гвардейской армии готовились к последним боям. В числе их и солдат Николай Масалов. Был он знаменщиком 220-го гвардейского стрелкового полка. Приготовил к атаке знамя.

Герои Великой Отечественной войны: история известных подвигов

В статье описаны подвиги наиболее известных героев Великой Отечественной войны. Показано их детство, юношеские годы, вступление в ряды Красной Армии и борьба с врагом.

Во время Великой Отечественной войны отмечался высокий рост патриотизма и боевого духа советских граждан. Солдаты на фронте и гражданское население в тылу не щадили своих сил для борьбы с врагом. Лозунг «Все для фронта! Все для победы!», провозглашенный в начале войны, полностью отображал общенародное настроение. Люди были готовы на любые жертвы ради победы. Большое количество добровольцев вступало в ряды Красной Армии и отряды ополчения, жители оккупированных территорий вели партизанскую войну.

Всего звание Героя Советского Союза получили более 11 тыс. человек. Наиболее известные истории о подвигах вошли в школьные учебники, им были посвящены многие произведения искусства.

Иван Никитович Кожедуб

Иван Никитович Кожедуб родился в 1920 г. на Сумщине. После окончания средней школы в 1934 г. Иван Кожедуб учился в химико-технологическом техникуме в г. Шостки. Свободное время посвящал занятиям в местном аэроклубе. В 1940 г. Кожедуб был призван на воинскую службу и поступил в Чугуевскую военную авиационную школу. Затем остался там работать инструктором.

В первом бою Кожедубу не удалось проявить своих блестящих боевых качеств. Его самолет получил повреждения в схватке с противником, а затем по ошибке был обстрелян советскими зенитчиками. Летчик сумел совершить посадку несмотря на то, что его Ла-5 в дальнейшем не подлежал ремонту.

Первый бомбардировщик будущий герой сбил во время 40-го боевого вылета под Курском. На следующий день он снова нанес урон противнику, а еще спустя несколько дней одержал победу в бою с двумя немецкими истребителями.

К началу февраля 1944 г. на счету Ивана Кожедуба 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолетов противника. За боевые заслуги ему вручили первую Золотую Звезду Героя. Дважды героем летчик стал в августе 1944 г.

В одном из боев над территорией, занимаемой немцами, истребитель Кожедуба получил повреждения. Мотор самолета заглох. Чтобы не попасть в руки врага, летчик принял решение бросить свой самолет на значимый стратегический объект противника, чтобы своей гибелью нанести нацистам максимальный урон. Но в самый последний момент двигатель машины вдруг заработал и Кожедуб смог вернуться на базу.

В феврале 1945 г. Кожедуб и его ведомый вступили в бой с группой истребителей FW-190. Им удалось сбить 5 самолетов противника из 13. Спустя еще несколько дней список трофеев героического летчика пополнился истребителем Ме-262.

Последний бой знаменитого летчика, в котором он сбил 2 FW-190, состоялся уже над Берлином в апреле 1945 г. Третьей Золотой Звездой героя наградили после завершения Великой Отечественной войны.

После окончания войны героический летчик продолжил службу в авиации. Он стал одним из наиболее известных военных СССР и сделал блестящую карьеру.

Дмитрий Романович Овчаренко

Родился Дмитрий Овчаренко в крестьянской семье на Харьковщине. Отец его был деревенским плотником и с юного возраста обучил сына обращению с топором.

Школьное образование Дмитрия ограничилось 5 классами. После окончания учебы он стал работать в колхозе. В 1939 г. Овчаренко был призван на службу в Красную Армию. С самого начала военных действий он находился на передовой. После полученного ранения Дмитрий был временно освобожден от службы в пулеметной роте и выполнял обязанности повозочного.

Дмитрий Овчаренко продолжил воинскую службу уже в качестве пулеметчика. Его командир отмечал мужество и решительность бойца, которые служили примером для других красноармейцев. Героический поступок Дмитрия Овчаренко был также высоко оценен вышестоящим командованием — 9 ноября 1941 г. пулеметчик получил звание Героя Советского Союза.

Дмитрий Овчаренко продолжал воевать на передовой до начала 1945 г. и погиб при освобождении Венгрии.

Талалихин Виктор Васильевич

Талалихин Виктор Васильевич родился в селе Тепловка Саратовской области 18 сентября 1918 г. в крестьянской семье. Еще юности Виктор увлекся авиацией — в городке, где жила его семья, было авиаучилище, и подросток часто смотрел на курсантов, марширующих по улицам.

В 1933 году семья Талалихиных переехала в столицу. Виктор окончил ФЗУ, затем нашел работу на мясокомбинате. Свободное время Виктор Талалихин посвящал занятиям в аэроклубе. Ему хотелось быть не хуже старших братьев, которые уже связали свои судьбы с авиацией.

В 1937 г. Виктор Талалихин поступил в Борисоглебское авиационное училище. После завершения учебы продолжил воинскую службу. Молодой летчик принимал участие в Финской войне, где проявил себя выдержанным и в то же время смелым бойцом.

С начала ВОВ перед летчиками стояла задача защищать Москву от немецких снарядов. К этому времени Талалихин уже исполнял обязанности командира эскадрильи. Он был требователен и строг к подчиненным, но в то же время вникал в проблемы летчиков и умел донести до них значимость каждого своего приказа.

Излечившись от ран молодой летчик вернулся в строй. Погиб герой 27 октября 1941 г. в бою в небе над деревней Каменкой. Советские истребители прикрывали движение наземных войск. Завязалась схватка с немецкими «мессерами». Талалихин вышел победителем из двух схваток с самолетами противника. Но уже в конце боя летчик получил тяжелое ранение и утратил управление истребителем.

Виктор Талалихин долгое время считался первым советским летчиком, применившем ночной таран. Только спустя годы после войны стало известно о том, что подобный прием использовали и другие пилоты, но этот факт никак не умаляет подвига Талалихина. За годы войны у него было много последователей — более 600 летчиков не пощадили своих жизней ради победы.

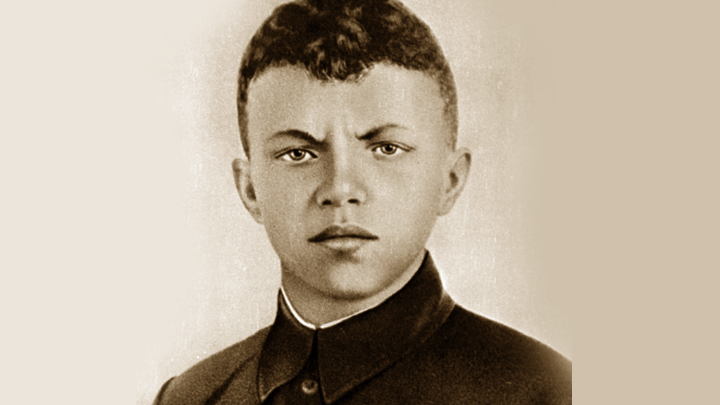

Александр Матвеевич Матросов

Александр Матросов родился 5 февраля 1924 г на Украине в городе Екатеринославе. Будущий герой рано остался сиротой и воспитывался в детском доме. Когда началась война Александр, будучи еще несовершеннолетним, несколько раз пытался попасть на фронт добровольцем. И осенью 1942 г. его желание исполнилось. После обучения в пехотном училище Матросова, как и других новобранцев, отправили на передовую.

В конце февраля 1943 г. при освобождении Псковской области подразделение выполняло боевую задачу — захватить укрепленный пункт противника, находящийся в районе деревни Чернушки. Красноармейцы перешли в наступление под прикрытием леса. Но как только они вышли на опушку, немцы начали обстреливать советских бойцов из пулеметов. Многие солдаты сразу же были выведены из строя.

Для подавления пулеметов противника в бой была брошена штурмовая группа. Немецкие огневые точки представляли собой дзоты-укрепления, построенные из дерева и земляной присыпки. Красноармейцам удалось относительно быстро уничтожить два из них, но третий пулемет несмотря ни на что продолжал препятствовать советскому наступлению.

Для того чтобы уничтожить вражеский пулемет, к дзоту направились бойцы Матросов и Огурцов. Но Огурцов был ранен и Матросову пришлось действовать одному. Он забросал немецкое укрепление гранатами. Пулемет на мгновенье затих, а затем вновь начал стрельбу. Александр мгновенно принял решение — ринулся к амбразуре и закрыл ее своим телом.

19 июня Александр Матросов посмертно стал Героем Советского Союза. В годы войны число красноармейцев, закрывших собой вражеские орудия, превысило 500 человек.

Подвиг 28 панфиловцев

Осень 1941 г. войска гитлеровской Германии развернули масштабное наступление на Москву. На отдельных участках им удалось почти вплотную приблизиться к столице СССР. На защиту столицы были брошены все имеющиеся в резерве войска и отряды народного ополчения.

В боях принимала участие 316-я стрелковая дивизия, сформированная в Казахстане и Киргизии. Командование подразделением осуществлял генерал-майор И. В. Панфилов, по имени которого бойцы дивизии стали называться «панфиловцами».

По версии военного времени 28 красноармейцев под руководством политрука В. Клочкова были организованы в особую группу истребителей танков. В течение 4-х часов они вели неравный бой с противником. Вооруженные противотанковыми ружьями и бутылками с зажигательной смесью, панфиловцы уничтожили 18 немецких танков и сами при этом погибли. Общие потери 1075-го полка составили более 1000 человек. Всего полк уничтожил 22 танка противника и до 1200 немецких солдат.

Неприятель сумел одержать победу в сражении под Волоколамском, но бой занял намного больше времени, чем отводили на него немецкие командиры. Советские военачальники сумели использовать это время для перегруппировки войск и создания нового заслона на пути к Москве. В дальнейшем немцы не сумели продолжить наступление, а в декабре 1941 г. советские войска нанесли контрудар, окончательно отбросивший противника от столицы.

После боя командир подразделения составил список бойцов, участвовавших в сражении. Впоследствии они были представлены к званию Героя Советского Союза. Но командир полка допустил несколько неточностей. Из-за его ошибки в список были внесены фамилии бойцов, ранее погибших или раненых, которые не могли участвовать в бою. Возможно несколько фамилий были забыты.

После завершения войны было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что 5 бойцов из числа 28 панфиловцев в действительности не погибли, а один из них попал в плен и сотрудничал с нацистами, за что был осужден. Но официальная версия события долгое время являлась единственной, широко распространенной в СССР. Современные же историки считают, что число державших оборону бойцов не равнялось 28 и что на самом деле в бою могли участвовать совсем другие красноармейцы.

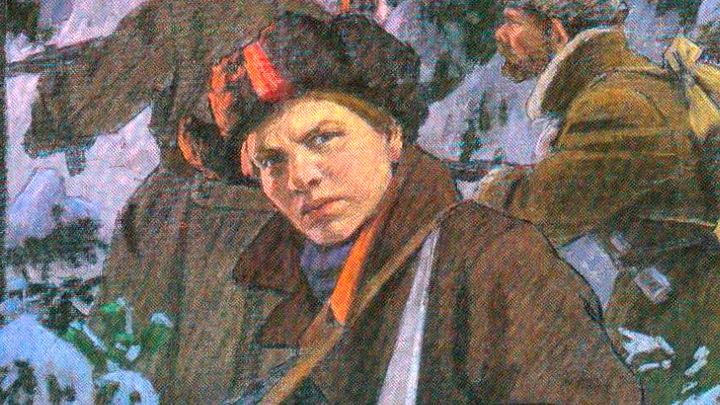

Зоя Анатольевна Космодемьянская

Зоя Космодемьянская родилась в 1923 г в селе Осиновые Гаи Тамбовской области. Ее семья в дальнейшем переехала в Москву. Зоя была эмоциональной и восторженной девушкой, еще в юности она мечтала о подвиге.

После начала войны Зоя, как и многие комсомольцы, добровольно вступила в партизанский отряд. После короткого обучения группу диверсантов забросили в тыл врага. Там Зоя выполнила свое первое задание — ей было поручено минирование дорог вблизи Волоколамска — занятого немцами районного центра.

Затем партизаны получили новый приказ — поджигать деревни и отдельные дома, где останавливались на постой оккупанты. Отсутствие возможности ночевать под крышей в условиях зимы должно было, по мнению командования, ослабить немцев.

В ночь на 27 ноября группа в составе Зои Космодемьянскойи еще двух бойцов выполняли задание в деревне Петрищево. При этом один из членов группы, Василий Клубков, допустил неосторожность и попал в руки немцев. Затем была схвачена Зоя. Ее заметил и выдал немцам Свиридов — хозяин дома, который Зоя пыталась поджечь. Выдавший партизанку крестьянин в дальнейшем сотрудничал с немцами и после их отступления был судим и приговорен к расстрелу.

Немцы жестоко пытали Зою, пытаясь получить от нее сведения о связях с партизанами. Она категорически отказалась называть какие-либо имена, а себя назвала Таней в честь Татьяны Соломахи — комсомолки, погибшей во время борьбы с белогвардейцами на Кубани. По свидетельствам местных жителей Зою избивали держали полураздетой на морозе. В издевательствах над ней участвовали две крестьянки, дома которых пострадали от огня.

На следующий день Зоя была повешена. Перед казнью она держалась очень мужественно и призывала местное население бороться с оккупантами, а немецких солдат — сдаваться в плен. Над телом девушки еще долго глумились нацисты. Прошел еще месяц, прежде чем они позволили местным жителям похоронить Зою. После освобождения Московской области прах партизанки был перенесен на Новодевичье кладбище в Москве.

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоившейся почетного звания Героя Советского Союза. Ее подвиг вошел в советские учебники истории. На ее примере воспитывалось не одно поколение советских граждан.

Они сражались за Родину: Герои Великой Отечественной

В преддверии 9 Мая Царьград продолжает рассказывать о подвигах людей, шагнувших в бессмертие

Наша страна заплатила за Победу самую высокую цену. Звучат разные цифры людских потерь. И вряд ли возможно точно подсчитать, сколько жизней отдали наши предки за свободу. На сегодняшний день уже говорят о 40 миллионах погибших. Сколько загубленных судеб и нерождённых детей… Бесспорно – вклад каждого солдата, честно сражавшегося на фронтах с фашизмом, бесценен. И каждый из них ежедневно совершал подвиг, вступая в бой.

Но есть поступки, которые стали неотъемлемой частью истории Великой Отечественной войны. О них можно спорить, искать правду, опровергать. Но об этих подвигах знать и помнить надо всем без исключения. Потому как именно эти истории дают подрастающему поколению право гордиться своей страной и равняться на настоящих героев.

Зоя Космодемьянская

28 панфиловцев

Изначально о неравном бое панфиловцев, которые ценой собственной жизни остановили на подступах к Москве у разъезда Дубосеково немецкую пехоту и танки, стало известно из статьи в газете «Красная звезда». По информации журналистов, 16 ноября 1941 года бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка во главе с политруком Василием Клочковым в ходе 4-часового боя уничтожили 18 вражеских танков. Однако сомнения в этом подвиге, как и в случае с Космодемьянской, до сих пор витают в воздухе. Поводом стала справка – доклад главного военного прокурора Н. Афанасьева «О 28 панфиловцах» от 10 мая 1948 года, которую Государственный архив Российской Федерации представил уже в наше время. Впрочем, этот документ уже был опровергнут.

В конце 2018 года, накануне 77-й годовщины контрнаступления Красной армии под Москвой, стало известно о доказательствах подвига 28 панфиловцев. Рассекреченное дело под грифом «СМЕРШ» 1942-1944 гг., о котором сообщило Министерство культуры РФ, призвано положить конец бесконечным попыткам идеологической реконструкции подвига наших солдат у разъезда Дубосеково. Среди доказательств подвига – два описания боя, три новых свидетельства того, что панфиловцы действительно стояли насмерть, подробности, как они погибали, а также подтверждение сказанной политруком Клочковым фразы: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!»

Многочисленные представители исторического сообщества уверены в том, что неравный бой был, и не умаляют мужества бойцов. Но в то же время склоняются к тому, что журналисты многое в своих очерках приукрасили и додумали. Впрочем, в документах пусть разбираются специалисты. Для простого обывателя вся эта шумиха, возникшая вокруг подвига панфиловцев, возможно, и лишняя. Но чем больше детей будут знать и помнить слова, пусть даже и вымышленные, политрука Клочкова о том, что «отступать некуда», тем сохраннее будет подвиг всего нашего народа.

Зина Портнова

Михаил Девятаев

Гвардии старший лейтенант, лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев известен своим уникальным побегом из немецкого концлагеря. Он оказался в гитлеровском плену летом 1944 года, когда был сбит под Львовом. Прошёл через несколько концлагерей, подлежал ликвидации. Один из военнопленных помог ему сменить нашивку номера на робе, чем спас Девятаеву жизнь. Был направлен в лагерь Пенемюнде на балтийский остров Узедом, где смог совместно с другими узниками угнать немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111» с интегрированной системой радиоуправления и целеуказания от секретной крылатой ракеты большой дальности «Фау-2» на борту.

Добравшись до своих, Девятаев указал точные координаты расположения стартовых площадок стратегических для Рейха ракет на базе Пенемюнде, что позволило нашим военным уничтожить не только «Фау-2», но и подземные цеха по производству урановой бомбы, а вместе с ними и все надежды Гитлера на продолжение войны.

Александр Матросов

Настоящее имя героя – Шакирьян Юнусович Мухамедьянов. Новые имя и фамилию мальчику как беспризорному дали в детском доме. Согласно рассказам воспитателей, парнишка очень любил матросскую форму и носил прозвище Матрос. Он всегда выделялся среди сверстников боевым настроем и волевым характером. На фронте Матросов оказался 25 февраля 1943 года, а уже 27-го числа погиб, закрыв грудью амбразуру вражеского ДЗОТа и дав возможность бойцам своего взвода атаковать опорный пункт врага. Получил посмертно звание Героя Советского союза. За время Великой Отечественной войны свыше 250 военнослужащих совершили такие же поступки, что и Матросов.

Валя Котик

Один из самых молодых Героев Советского Союза. За несколько дней до гибели ему исполнилось всего 14 лет. Осенью 1941 года юный партизан совершил свой первый подвиг. Устроив засаду у дороги, он кинул гранату в машину с немцами, уничтожил нескольких солдат и вместе с ними – командира отряда полевой жандармерии, который славился своей жестокостью. В октябре 1943-го заставил понервничать самого Гитлера. Он перерезал торчащий из земли телефонный кабель, лишив ставку фюрера прямой связи с рейхминистром восточных земель фон Розенбергом в Варшаве. Валя Котик спас свой партизанский отряд от уничтожения, предупредив о приближении карателей. Погиб во время боя за Изяслав.

Десант Ольшанского

Перед специальным отрядом 384-го отдельного батальона морской пехоты под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского в конце марта 1944 года командование поставило задачу выполнить особо важное задание. В преддверии операции по освобождению Одессы необходимо было отвлечь от главного направления силы немцев и сконцентрировать их в районе Николаева. Этот город с начала войны считался неприступной крепостью немцев. Отряд формировался исключительно из добровольцев. В него вошли 55 человек.

Марат Казей

Юный партизан под видом нищего парнишки ходил по окрестностям и собирал важные сведения о расположении немецких частей, блокпостов, запоминал, где и сколько сосредоточено пушек и пулемётов, совершал в одиночку и в составе группы всевозможные диверсии, подрывал эшелоны. В январе 1943 года, раненый, смог поднять однополчан в атаку и пробиться через вражеское кольцо окружения. Свой последний бой 14-летний Марат Казей принял в деревушке Хоромицкие Узденского района. Окружённый немцами, он дождался их приближения и подорвал себя гранатой. Награжден званием Героя СССР посмертно.

Лёня Голиков

Николай Гастелло, совершивший огненный таран на своём самолёте в самом начале войны, повешенный партизан Александр Чекалин, легендарный лётчик Алексей Маресьев – героических имён так много. Их миллионы. Как поётся в известной песне – «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Так важно, чтобы мы помнили о них и рассказывали своим детям о том, какой ценой долгие 1418 дней ковалась Победа, ставшая для нас сегодня объединяющей национальной идей.