Сочинение по татарскому языку на тему «Родной Язык»

Иң татлы тел − туган тел,

Анам сөйләп торган тел

(Инша)

Дөньяда күп нәрсә белдем,

Син туган тел аркылы.

Мин − авыл баласы. Кечкенәдән җырлы, моңлы, гаҗәеп гүзәл табигатьле авылда үсеп киләм. Авылымның челтерәп аккан чишмәләре, бормалы инешләре, шаулап торган серле урманнары, игеннәргә бай басу-кырлары, газиз кояшның беренче нурларын каршылаучы мәчет манарасы − болар минем йөрәгем түрендә. Чөнки мине әти-әнием, укытучыларым туган якның матурлыгын аңлый белүче, туган телен яратучы, аңа гашыйк булган кеше итеп тәрбияләргә тырышалар. Үз халкымның яшәү рәвеше, гореф-гадәтләре каныма сеңә. Бигрәк тә, киләчәктә татар теле һәм аның үсеше өчен зур эшләр эшлисем килә.

Ана һәм Туган тел! Мәңге аерылгысыз, изге төшенчәләр. Мин үзем «ана сөте белән» дигәнне дә «ана теле» дип ишетәм. Мәгълүм мәкальне дә: «Ана теле белән кермәсә, башка тел белән кермәс», − дип аңлап була. Күрче, татарда бит туган тел дип тә, ана теле дип тә әйтелә. Кешегә нәселнең, халкының асыл сыйфатларын да иң әүвәл тел тәме, тел кодрәте ярдәмендә ана бирә. Бала табу вазифасын беркемгә дә тапшыра алмаган кебек, баласына тел ачкычы бирү бурычын да ана беркемгә дә ышанып тапшыра алмый.

Әйе, бу эштә әти дә, әби-бабай да, туганнар да, балалар бакчасы да, мәктәп тә катнаша, алар да җаваплы, әмма бала күңеленә тел орлыгы чәчү − бары тик ана җаваплылыгында. Мин үзем − газиз телемне әниемнән мирас итеп алган иң бәхетле кешеләрнең берсе. Югыйсә, кайберәүләр, шактый озын гомер кичереп тә, мондый бәхеткә ирешә алмаганнар, андыйларның фаҗигасен күп ишеткәнем бар.

Гәрчә, бу соңгы елларда ана телебездә уңай якка үзгәрешләр дә булды. Тәрбия эше белән бәйле зыялыларның, аналарның, матбугатның, Туфан Миңнуллин кебек депутатларыбызның тырышлыгы бушка китмәде: татар теле башта Татарстанның Дәүләт суверенлыгы турында декларациядә, аннары Татарстан Республикасы Конституциясендә дәүләт теле буларак рәсмиләштерелде. Иң мөһиме: татар кешесендә ана теле өчен горурлык хисе, аның язмышына карата өмет тойгысы бөреләнеп, шул хисне ачыктан-ачык әйтүдән курыкмау, оялмау үсә башлады. Ә бу адәм баласының иң изге хисе − туган телгә гамьле, хөрмәтле булганда гына кеше үз иленең, төбәгенең, гаиләсенең шәҗәрәсен, тарихын аңлый ала; халкыңны, тарихыңны белүдән башкалар теленә хөрмәт белән карау фикере тәрбияләнә.

«Тел − ананың зур бүләге». Мин әни биргән бүләккә бик сөенәм, аның белән горурланам. Юкка гына шагыйрь Сибгат Хәким дә язмышыннан: «. ирекле ит, туган телем белән бәхетле ит, бүтән йөдәтмәм. » − дип үтенмәгәндер. Бишек җырларын тыңлап үскән кеше генә үз ана телен яхшы белә аладыр ул. Мин үзем дә шундый бәхеткә ирешкән бала.

Миңа әнием бишек җырлары урынына күбрәк Г. Тукай сүзләренә язылган «Туган тел» җырын җырлаган. 3-4 яшькә җиткәндә, бу җырны үзем дә җырлый идем инде. Аны бит миңа әнием өйрәткән, өйрәтеп кенә калмаган, каныма сеңдергән, бу кан бөтен тәнем буйлап хәрәкәт иткән. Шулай булмаса, туган телемне − ана телемне бу кадәр яратыр идемме соң?!

Әнием җырлар җырласа, әтием әкиятләр сөйли иде, ул аларның күбесен үзе уйлап чыгара. Җилле-давыллы кичләрдә бездә еш кына ут бетә. Өйдә ут беткән кич безнең өчен әкиятләр кичәсенә әйләнә. Әтиебез 3-4 сәгать буе әкият сөйли иде. Сабый өчен әти-әнисе канаты астында үз телендә әкият тыңлаудан да зур бәхет юктыр ул.

Бу дөньяда бер генә баланың да бер генә анага да шагыйрь Мөдәррис Әгъләмов сүзләре белән:

Тел, әдәп, әхлак дигәнне өйрәтмәгән хатын,

«Ана» дип аталырга бармы синең хакың?! −

дип әйтергә теле бармасын, җае чыкмасын иде. И-и-и, аналар, тәрбияләп үстергән балагызга сез чын йөрәктән Саҗидә Сөләйманова сүзләре белән:

Йөрәк каным белән Ил бирдем дә,

Күкрәк сөтем белән Тел бирдем,

Саклый алсаң − мәңгелек фатихам.

Җуйсаң, сатсаң − күкрәк сөтем хәрам. −

дип әйтә алсагыз иде, ә без, балалар, сезгә Зыя Ярмәки сүзләре белән болай җавап бирә алсак иде:

Күңелемә алтын кебек сүзләр тезеп киткән әни,

Мин сөйләрмен, әнкәем, илгә синең ул сүзләрне.

И, миңа тойгы сөйләрлек тел биреп киткән әни.

Әтием, әнием − минем өчен иң кадерле кешеләр. Тигез канат, тату гаиләдә үсүем белән дә мин чиксез бәхетлемен. Аларга һәм туган телемә рәхмәтемне үзем иҗат иткән шигъри юллар аша җиткерәсем килә:

«>Инсур Мусанниф

Официальный сайт писателя-сатирика

Мир глазами писателя

Вы здесь

Рассказы на татарском языке (16+)

Инсур Мөсәнниф

Урмания фаҗигасы

Хикәя

Инсур Мөсәнниф

Самавыр чәе

Күңелле хикәя

Инсур Мөсәнниф

Йокы даруы

Инсур Мөсәнниф

Газ

Юмореска

Колагыгызга гына әйтәм: егетләр, тиздән боз китә.

Инсур Мөсәнниф

Сихердән котылдым

Юморлы монолог

Инсур Мөсәнниф

Хатынлыкка кандидат эзлим

Инсур Мөсәнниф

Калдыксыз җитештерү

Инсур Мөсәнниф

“Ичмасам, чирләп булса да торырлар. ”

Марсианнарның Җирдә күргәннәре

Рапорт

. Әйбәт кенә килеп җиттек. Хәер. Җир малайлары лазер яктырткычлары белән теңкәгә тиде тиюен. Бераз “өлеш төшереп” алырга туры килде. Әмма берничә самолет шулай да җиргә мәтәлергә өлгерде.

Инсур Мөсәнниф

Рәхмәт яугыры тузан җыйгыч

Хикәя

Инсур Мөсәнниф

Янга калдыр-калдырма.

Хикәя

Инсур Мөсәнниф

Кемнең “өе яна”?

Хикәя

Инсур Мөсәнниф

Канатланган кәҗә

Хикәя-бикәя

Инсур Мөсәнниф

Идеал

Хикәя-бикәя

Инсур Мөсәнниф

Хәлләр ничек?

Уймак хикәя

Инсур Мөсәнниф

Парадокслар

Миниатюра

Инсур Мөсәнниф

Утлы еллар истәлеге

Хикәя

Инсур МӨСӘННИФ

Таба эзлим

Юмореска

Инсур Мөсәнниф

Дуслык

Хикәя

Представляю вашему вниманию серию рассказов «Алтын балык», которая вошла в состав рукописной книги.

Баеп булмады, егетләр. Әнә, кешеләргә карап торам да, шаккатам. Бер елны йорт сала, икенче елны машина ала, ә өченче елны яшь хатынлы була. Болай үзем төшеп калганнардан да түгелмен кебек. Юк, булмагач, булмый икән.

Яңа оештырылган җәмгыятьнең башлангыч оешмасы рәисен сайлап кую өчен билгеләнгән җыелыш күп вакытны алмады, чөнки эш көне тәмамланган иде инде. Алып баручы башта ике сүз белән генә яңа оешманың барлыкка килү сәбәпләрен, әгъза булып керү кагыйдәләрен аңлатты. Шуннан нинди тәкъдимнәр булыр дигән сорау куйды да, үзе өч кешене күрсәтте.

Инсур Мөсәнниф

Кыш бабай күчтәнәче

Хикәя

Бүген безнең авылда туй. Кайсы якта ничектер, ә бездә туйга бар авыл белән йөриләр. Шуңа, чакырганда, өй борынча чакыралар. Теләгең бар икән — рәхим ит. Бүләгең булмаса да, сиңа сүз әйтүче дә, кырын күз белән караучы да булмаячак. Монысы чит-ят кешегә инде. Ә туганнарга таләп икенче. Алар йөзләренә кызыллык китермәскә тиеш.

Инсур Мөсәнниф

Рәхмәт, энем!

Детектив хикәя

Ниһаять, безнең колхоз да баш инженерлы булды. Яшь кенә бер егет җибәргәннәр. Институт бетергән диме шунда. Әй, институт түгел, чурт бетерсен, тик безгә инженер булсын. Читтән килгән инде килүлеккә. Колхоз үзебезнең егетләрне укырга жибәрә лә ул. Кире кайтучы гына юк.

Ниһаять, мин дә институтны тәмамлап, авылга кайттым. Иң авыр һәм, нәрсәсен яшереп торасың, — иң күңелле вакыт артта калды.

Очраган бер авылдаш котлый, укыганыңның игелеген күр инде, дип яхшы теләк тели.

Презентация «Родной язык в моей семье» (татарский)

Описание презентации по отдельным слайдам:

«Родной язык в моей семье».

Исәнмесез, кадерле дуслар! Шумбрат, кельгома ялгат! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы живем в многонациональной республике Мордовия! Где по соседству с нами живут и мордва, и эрзя, и татары. Выйдя на улицу мы можем услышать как люди разговаривают на мордовском, русском, татарском языках и нас объединяет то, что все мы относимся к Финно- угорскому народу.

Язык – является самым ценным материальным и духовным наследием каждой культуры. У каждого народа своя культура, традиции, история. И конечно же у каждого народа есть свой язык. Нашей задачей и задачей последующих поколений является то, что бы мы сберегли наш язык и могли передать другим поколениям.

В наше время очень остро стоит вопрос о сохранении языков. «Иӊ татлы тел – туган тел, анам сөйләп торган тел.» (Самый красивый язык – родной язык, на котором мама говорит.) Так гласит татарская народная пословица. Если мы не будем разговаривать на своем родном языке, обогащать его, то постепенно язык будет угасать и теряться. Родной язык соединяет жизнь нашу, современную, с нашими предками. Разговаривая на родном языке мы становимся частью нашего народа. Мы должны сохранить свой язык!

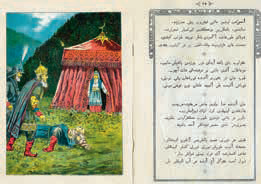

Любовь к родному языку проявляется с детства. Я, Халикова Алимя, очень люблю читать сказки на татарском языке своей младшей сестренке, а она с удовольствием слушает меня.

Без татар! Һәм без бу сүзне башыбызны күтәреп, горурланып әйтәбез. Горурланырлык та шул. Тукае, Җәлиле, Сәйдәше, Туфаны. булган горур милләт балалары без. Мы – татарки! Эти слова мы произносим с поднятой головой, с гордостью! И гордость наша в Тукае, Джалиле,Сайдяше, Туфане…мы дети великого народа. Мы разговариваем на татарском языке с Мишярским диалектом. И в разговорном языке встречаются слова мордовского языка.

На протяжении столетий многим испытаниям подвергался наш народ, преодолев все препятствия, татарский народ сохранили свой язык, свою культуру, свое национальное достояние. «Когда я разговариваю на татарском языке у меня радуется душа, татарские песни помогают мне поднять настроение, повышают духовную активность». – Кадеева Хаджар.

Да, родной язык – он один. Он проникает в нас с молоком матери. Для ребенка самый близкий человек – это его мама. Свои первые слова ребенок слышит от мамы. И первое слово ребенка «әни» (мама). Каждый народ с любовью и трепетом относится к своему языку и называет его «Ана теле» (Мамин язык).

Родной язык всегда должен находится на пером месте, через него открывается дорога в жизнь и в знание. Наша главная задача – знать и передавать другим поколениям культуру нашего народа, традиции, обряды и научиться уважать историю нашего народа.

Әйе, милләт буларак сакланып калу бүген безнең һәрберебездән тора. Беркемгә, бернәрсәгә карамыйча, үз ана телебездә сөйләшергә, үз динебезне тотарга, үзебезчә яшәргә безгә беркем комачау итәргә тиеш түгел. – Сохранить свой родной язык, свою культуру – вот задача каждого из нас. Не смотря ни на что и ни на кого, мы должны разговаривать на родном языке, беречь свою нацию, жить так как мы этого хотим.

Что бы не иссякло духовное богатство народа, мы должны чтить нашу историю, каждый должен помнить свою родину, свой родной язык, традиции, обряды. Именно для сохранения духовных ценностей, наши татарские писатели создавали удивительные, ни с чем не сравнимые произведения.

Син югалтма, татар, үз кыйблаңны, Кычкырып әйт, татар, үз сүзеңне! Якла, Ходай, якла татарыңны! Сакла, татар, сакла үз-үзеңне! Ты не потеряй, татарин, своей веры, Скажи громко, татарин, свое слово! Защити, Господь, защити своего татарина! Сохрани, татарин, сохрани себя сам! Роберт Миңнуллин

Презентацию выполнили: ученицы 9 а класса МБОУ «Белозерьевская СОШ» Халикова Алимя, Асаинова Сумия, Кадеева Хаджар. Руководитель: учитель родного (татарского) языка и литературы Манеева Ляйля Равильевна. Адрес: РМ, Ромодановский район, с.Белозерье, ул. Центральная, д. 2. beloz-rom@yandex.ru

Номер материала: ДБ-087618

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

ЕГЭ проходит штатно на всей территории России

Время чтения: 1 минута

Вузы в Москве перейдут на удаленку из-за ситуации с COVID-19

Время чтения: 1 минута

Итальянский учитель дал детям задание на лето и прославился

Время чтения: 4 минуты

Рособрнадзор: почти половина учителей не дотягивает до базового уровня подготовки

Время чтения: 2 минуты

График ЕГЭ сохраняется на всей территории страны

Время чтения: 1 минута

Всероссийский студенческий выпускной состоится 10 июля

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Татарский язык и письменная культура: от слова к книге

Татарский язык и письменная культура: от слова к книге

Каждая эпоха предъявляет свои требования к устной и письменной культуре, определяя их особенности и уровень развития. Одним из важнейших показателей развитости языка является письменность, поднимающая его на качественно новый уровень. С созданием системы начертания слов с помощью букв речь отрывается от говорящих уст своих носителей и начинает жить новой, более сложной жизнью. Письменность выступает могучим средством распространения и совершенствования языка, передавая мысли ушедших поколений потомкам.

Открытая книга. Худ. Б. А. Гильванов. 1996 г.

Татарский язык – национальный и государственный язык в Республике Татарстан и второй по распространённости и по количеству говорящих на нём язык в Российской Федерации. Он относится к тюркской семье языков, которая вместе с монгольским и тунгусо-маньчжурскими языками объединяется в алтайскую языковую семью.

Тюркские языки разными специалистами разделяются на различные группы. Наиболее авторитетным является мнение, что татарский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Татарский язык включает три диалекта: западный, средний и восточный, внутри которых имеется ряд говоров: в среднем – закамский, параньгинский, нагорный, мензелинский, бирский, пермский, нократский, касимовский и др.; в западном – сергачский, дрожжановский, чистопольский, мелекесский, темниковский, кузнецкий и др.; в восточном – тоболо-иртышский, тюменский, барабинский, томский и др. Язык астраханских татар близок к среднему диалекту, но имеет определённую специфику, обусловленную влиянием языка ногайцев и крымских татар. Польско-литовские татары уже в XVI в., утратив свой язык (близкий по ряду особенностей к языку средневековых татар), перешли на белорусский, а в XIX в. частично на польский и русский языки.

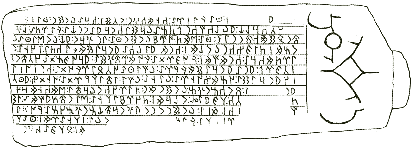

Каменная стела с рунической эпитафией уйгурскому кагану Моюн-Чору (759 г.) и прорисовка рунической надписи на ней

Медный кумган с нечитаемой рунической надписью на ручке. XIII в.

Татарский язык формировался вместе с современной татарской нацией и имеет целый ряд особенностей (лексика, фонетика, синтаксис и т. д.), которые объединяют между собой диалекты поволжско-приуральско-сибирских татар и отличают их от других тюркских языков. В процессе истории он активно взаимодействовал с языками соседних народов – тюркскими (чувашский, башкирский), финно-угорскими (мордовский, марийский, удмуртский и др.), славянскими (русский) – и испытал значительное влияние со стороны иранского (тохарского), а в Средние века – арабского и персидского языков (терминология в области религии, образования и в других сферах культуры). Современный литературный татарский язык сформировался на основе среднего при заметном участии западного диалекта. Подосновой татарского литературного языка является язык тюркских рунических памятников.

Письменность у татар насчитывает более чем двухтысячелетнюю историю. За это время тюркские народы сменили несколько форм алфавита для записи своего языка. Все они в разной степени точности и адекватности отражали особенности тюрко-татарской речи. Образование тюркской письменности стимулировало процесс создания литературного наддиалектного тюркского языка. Все средневековые и современные литературные языки в значительной части восходят к языку Тюркского каганата.

Тюркское руническое письмо насчитывало 35 знаков. Знаки чертились справа налево, причём каждый знак отдельно, не соединяясь друг с другом. Академик В. В. Бартольд отмечал, что тюркский рунический «алфавит (. ) был превосходно приспособлен к тюркскому языку, (. ) и в этом отношении представляется гораздо более совершенным, чем сменившие его алфавиты уйгурский и арабский».

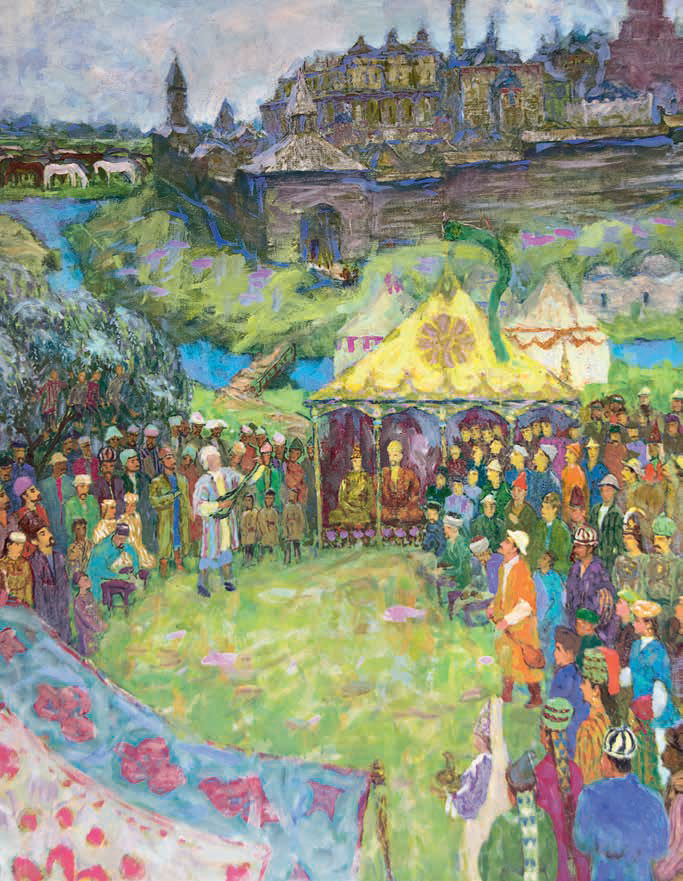

Состязание поэтов. Худ. К. А. Нафиков. 1981 – 1999 гг.

В Восточную Европу орхоно-енисейские руны распространились вместе с волнами тюркоязычных кочевников, и первые надписи известны здесь с VIII – IX вв. На территории Волго-Уральского региона руника оказалась вместе с тюрко-булгарскими племенами и использовалась вплоть до XII в.

Самыми первыми литературными памятниками, написанными на тюркском языке, являются эпитафии, посвящённые жизни и деяниям Бильге-кагана (734 г.) и его брата, полководца Кюль-тегина (732 г.), советника каганов Второго Тюркского каганата Тоньюкука (создан после 716 г., ещё при жизни героя). Они составлены в виде эпического поэтизированного рассказа о жизни и подвигах героев.

Важным источником по древнетюркскому пантеону божеств является рунический текст на бумаге, именуемый «Книгой гаданий» (первая половина Х в.). Древнеуйгурская письменность использовалась в религиозных сочинениях («Золотой ярлык»), в юридической документации. Язык памятников рунической и древнеуйгурской письменности был единым и стандартным литературным языком, восходящим к тюркским традициям.

В Средние века вместе с исламом в тюркском мире распространяется арабская графика. Она служила для ведения официальной документации и государственного делопроизводства, а также для создания литературных произведений.

На основе древнетюркских традиций в Караханидском государстве было написано первое назидательное сочинение, поэма Юсуфа Баласагуни «Благодатное знание» (1069 – 1070). Здесь был составлен первый научный словарь тюркских языков – «Словарь тюркских наречий» (1072 – 1083) М. Кашгари, показывающий высокий культурный потенциал тюрок.

Средневековая тюрко-татарская литература эволюционировала под влиянием канонов и жанров арабо-персидской литературы: она пропитана коранической философией, и в ней доминирует исламская картина мира. Знаковым произведением булгарского периода считается романтическая поэма Кул Гали (ок. 1183 – после 1233) «Сказание о Йусуфе» (1233), написанная в основном на булгаро-кыпчакском языке с использованием огузских и других элементов. Библейский в основе сюжет переосмыслен в актуальных для своего времени образах. Поэма была широко распространена среди татар. Язык поэмы имел большое значение в формировании татарского литературного языка. Списки поэмы хранятся в библиотеках Казани, Санкт-Петербурга, а также в книгохранилищах Берлина, Братиславы, Дрездена, Вены.

Дальнейшее развитие средневековых традиций языка и литературы связано с формированием в Улусе Джучи в начале XIII – XIV в. на основе общегородского (огузо-кыпчакского типа) золотоордынского (старотатарского) языка – поволжского тюрки –на основе тюркско-рунических и караханидо-уйгурских литературных традиций.

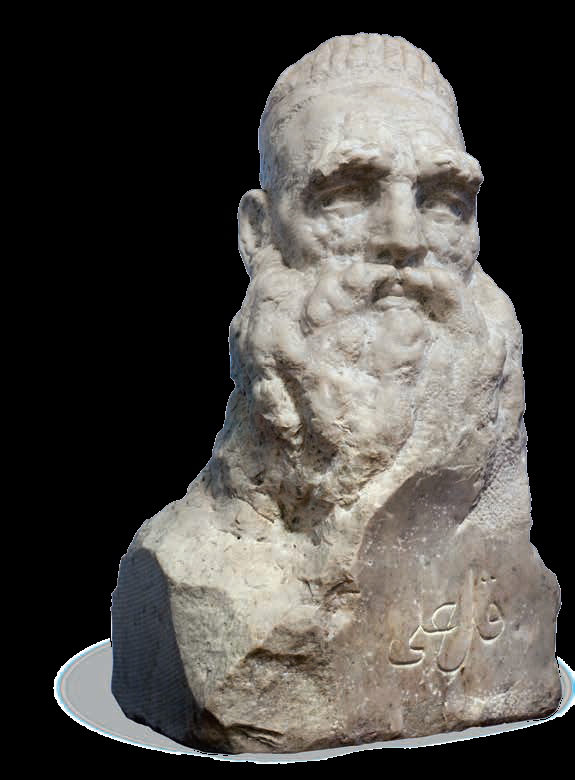

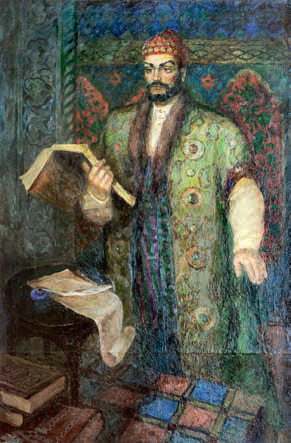

Поэт Кул Гали. Худ. Б. И. Урманче. 1965 г.

Махмуд ал-Кашгари (1028 – 1126)

Получили распространение литература и деловая документация на тюркском языке, созданные на основе арабского письма, которое в начале XIV в. приобрело официальный статус. Этот период отмечен творчеством Кутба («Хосров и Ширин» (1342)), Саифа Сараи («Тюркский Гулистан» (1394)), «Сухайль и Гульдерсен» (1394)), Хорезми («Книга любви» (1353)). Данные произведения определяют основу художественного наследия тюрко-татар и свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития духовной культуры. Поэты затрагивают проблемы основ мироздания, смысла жизни, законов мусульманского миропонимания, жизни и смерти, любви и т. д. Тексты обогащены информативным материалом религиозного, философского, космогонического, этического характера.

В этот период формируется татарская богословская литература, появляются первые тафсиры (толкования), первоисточником которых являются Коран и хадисы. Под влиянием тафсиров и «сиратен-наби» (сочинения, рассказывающие о жизни Мухаммеда) рождаются дидактико-назидательные произведения: «История пророков» (1310) Рабгузи, «Открытые врата в рай» (1358) Махмуда Булгари, «Джумджума султан» Хисама Кятиба, анонимный дастан «Рассказ об отсечённой голове» и др. Композиция сочинений подобного рода канонична: та или иная мысль религиозного или морально-этического содержания иллюстрируется затем в рассказе судьбами героев, их отношениями. Большинство сюжетов, помещённых в этих книгах хикаятов, восходят к арабским и персидским источникам. Жизнь в них представлена как пересечение двух временных отрезков: быстротечной земной и вечной потусторонней.

Нормы и стилевые разновидности литературного языка татар окончательно образовались в эпоху татарских ханств. Следует отметить, что этот язык совершенствовался и обогащался различными художественно-изобразительными средствами на основе общенародного языка.

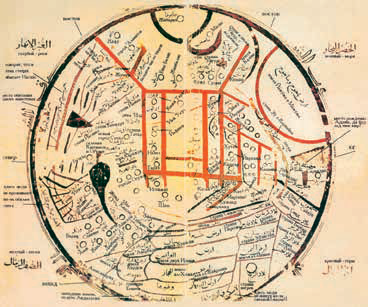

Карта мира М. Кашгарского

Литература периода Казанского ханства (вторая половина ХV – первая половина XVI в.) открывает эпоху собственно национальной литературы, связанную с обособлением тюркских народов. О наличии у татар богатой письменности, дипломатической переписки свидетельствуют многочисленные документы. В них перечисляются грамоты, ярлыки казанских ханов, посольские переписки, ферманы (указы) и даже «Коран татарский». К данному периоду относят создание философского трактата «Советы добродетелей» анонимного автора, в котором интерпретированы отдельные положения мусульманской юриспруденции и этики. Адниш Хафиз в 1554 г. подготовил дидактический сборник «Светоч сердец». Известный поэт, сеид и дипломат Кул Шариф, трагически погибший при взятии Казани в 1552 г., казанский хан Мухаммад-Амин (занимавший престол в 1487 – 1496 гг., 1502 – 1518 гг.), Гарифбек и Мухаммад Шариф, Умми Камал (умер в 1475 г.) известны своими поэтическими произведениями, в которых рассказывается о мистическом Пути, процессе «прохождения» тех или иных суфийских стоянок. Поэт Мухаммадьяр (ок. 1497 – 1552) оставил после себя два крупных произведения дидактического характера – поэмы «Дар мужей» (1540) и «Свет сердец» (1542).

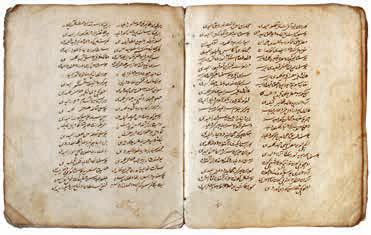

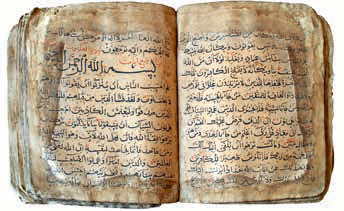

«Кысса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе», 1233), памятник средневековой тюрко-татарской литературы

В XV – XVI вв. формировались лексические, фонетические и грамматические нормы старотатарского литературного языка, отличающие его от других тюркских литературных языков, а письменный язык обогащался за счёт особенностей местного диалекта. Функции языка продолжали расширяться – на нём создавались научные книги, публицистика, он использовался в официальной и частной переписке, делопроизводстве и т. д. Татарский язык оказал влияние и на развитие русской культуры, примером служит текст произведения Афанасия Никитина, написанного час тично на татарском языке. Арабографичные тексты имеются в русском летописании. В этот период татарский арабографичный язык был универсальным транслятором информации на просторах Евразии.

После падения Казанского ханства (1552 г.) арабское письмо, утратив официальные функции, применялось в качестве языка религии, образования и культуры. При этом уровень грамотности среди татар по сравнению с другими народами России был довольно высок.

С середины XVI в. татарская литература характеризуется появлением исторических хроник и героических повествований. Начиная с XVI в. на основе учения шейха Ясави формируются и распространяются суфийские тарикаты Ясавия и Накшбандия. Своеобразным отражением их в литературе стало творчество Мавля Колыя, Габди, Ахмедбика, А. Каргалыя, Х. Салихова, Ш. Заки. В суфийской литературе проявляется мысль о совершенном человеке, который вступил на тарика (путь приближения к Аллаху). Эта особенность повлияла на формирование связей между мирскими и сакральными идеями, ввела в литературу новые образы и метафоры.

Махмуд Мухаммадьяр – поэт, мыслитель. Худ. К. А. Нафиков. 1978 г.

Татарский литературный язык в XVI – XVIII вв. был отражён не только в литературных памятниках, но и в различных деловых, дипломатических документах, составленных правителями многих государств того времени. О широком распространении татарского языка в управлении Российского государства свидетельствуют и многочисленные документы Посольского приказа. В этот период он является языком межнационального общения на просторах Евразии, на котором государственная дипломатическая переписка велась до середины XX в.

В XVII – XIX вв. продолжалось сближение литературного языка с общенародным, что проявилось в создании сочинений, написанных в виде путевых записок (саяхатнаме и хаджнаме), и различной деловой документации, близких к разговорному языку. В этом жанре было написано сочинение И. Бекмухаммедова о путешествии в Индию в 1751 г., во время создания Русской Ост-Индской торговой компании. В художественной литературе этого времени, наряду со старыми традиционными формамиэлементами древнетюркского языка, активно употребляются иноязычные (арабо-персидские) элементы.

Абу ‘Абдаллах Мухаммад ал-Джазули ал-Магриби. (ум. в 1464 г.) «Далаил ал-хайрат. » («Доказательства благодеяний. »). Индия. 1802 г.

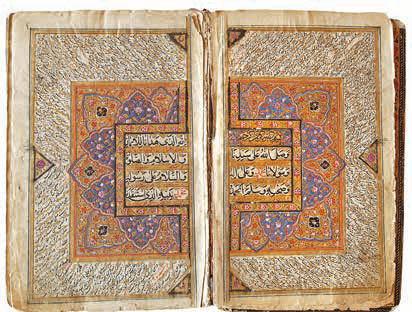

Коран. XVI – XVII вв.

Коран. XVI – XVII вв.

Постепенно, с начала XVIII в., намечается сдвиг в сторону развития светской литературы, появляется интерес к истории своего народа, начинается изучение памятников духовного и материального плана. В «Записках опротестования» идеолога татаро-башкирского восстания 1755 – 1756 гг. Батырши (Габдулла Галиев, 1710 или 1715 – 1762) описывается жизнь в период восстания, поднимаются вопросы свободы совести и веротерпимости. Материал о пугачёвском восстании лежит в основе «Сказа о завоевании Казани». Язык произведений Габди (1679 – первая четверть XVIII в.), Габдессаляма (1700 – 1767), Г. Муслюмова и др. сближается с разговорным языком.

Зарождение книгоиздания у татар относится к началу XVIII в., когда в 1722 г. в походной императорской типографии на татарском языке был напечатан Манифест Петра I. В 1778 г. в Москве была издана «Азбука татарского языка с обстоятельным описанием букв и складов» известного педагога и переводчика Сагита Хальфина, автора первого татарского букваря для русских. По многочисленным просьбам мусульман Российской империи при правлении Екатерины II выходит указ о печатании Корана (1787). В 1800 г. в Казани открывается Азиатская типография для печатания книг на арабской графике. В ней в 1801 – 1829 гг. было издано 93 книги общим тиражом 280 тысяч экземпляров. Татарская книга распространялась среди тюрко-мусульманских народов Поволжья, Кавказа, Средней Азии, Сибири. Она проникла в Китайский Туркестан, в Восточную Индию.

В конце XVIII в. начинается движение религиозного реформаторства. Творчество Т. Ялчыгула (1768 – 1838), Г. Курсави (1776 – 1812), Г. Утыз Имяни (1754 – 1834), Г. Кандалыя (1797 – 1860) оказало влияние на зарождение и развитие татарской просветительской литературы во второй половине ХIХ в.

Качественно новым явлением стало формирование татарской драматургии, первыми образцами которой стали «Несчастная девушка» (1887) Г. Ильяси, «Отвергнутая несчастная девушка» (1888) Ф. Халиди, «Несчастный юноша» (1900) Г. Камала, «Жизнь с тремя жёнами» (1900) Г. Исхаки.

В литературном процессе эпохи ведущую роль начинает играть проза, формируются жанры романа, повести и рассказа. В 1886 г. был опубликован первый роман М. Акъегетзаде (1864 – 1923) «Хисаметдин менла», в котором автор выступает с утверждением необходимости общественно полезной деятельности, личной свободы человека, просвещения народа, женской эмансипации. Через год появляется роман З. Бигиева (1870 – 1902) «Тысячи, или Красавица Хадича», считающийся первым произведением детективного жанра.

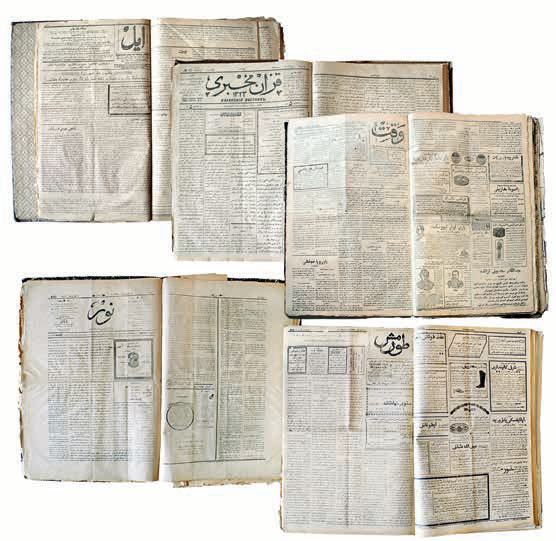

2 сентября 1905 г. в Санкт-Петербурге вышла первая татарская газета «Нур». С этого времени начинается история татарской национальной периодики, которая заняла видное место в общественно-политической жизни татар. В её содержании отразился весь путь борьбы за модернизацию общества. В 1905 – 1917 гг. в России выходило 62 газеты и более 30 журналов на татарском языке.

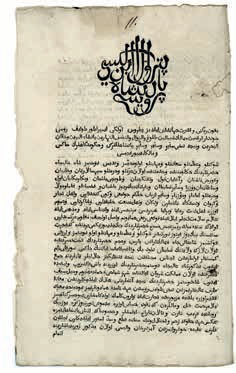

Манифест Петра I на татарском языке. 1722 г.

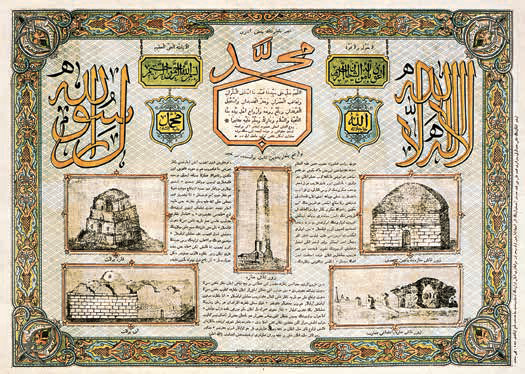

Шамаиль «Древности булгар». Худ. – братья М. и А. Ахметовы. 1902 г.

В области книгопечатания также наблюдается небывалая активность. В начале ХХ в. увеличивается число частных типографиий, которые появляются в Казани, Оренбурге, Уфе, Астрахани, Стерлитамаке, Санкт-Петербурге. Возникли книгоиздательские и книготорговые товарищества (Каримовых, «Сабах», «Магариф», «Миллят» и др.). В 1910 г. в Казани было 26 типографий, в них ежегодно печаталось свыше 1000 наименований книг. Всего с 1901 по 1917 г. Было выпущено 1191 оригинальное издание, 798 названий книг более 307 авторов общим тиражом около 4 млн экземпляров. Среди научных изданий первое место занимали сочинения по всеобщей и национальной истории Р. Фахретдина, А.-З. Валиди, Г. Баттала, Х. Атласи, Г. Ахмерова, Х. Файзи. Было выпущено большое количество книг по истории и философии ислама: труды М. Бигиева, З. Камали, З. Кадыри, Г. Буби и др.

В книжном репертуаре начала века большое место занимает переводная литература. Если до 1907 г. преобладали переводы с восточных языков, то с 1907 по 1911 г. меняется ориентация с восточной литературы на русскую. Татарский читатель получил возможность ознакомиться с произведениями классиков русской литературы и зарубежных авторов.

Начало ХХ в. является временем зарождения новой светской татарской литературы, золотым веком развития татарской культуры. Просветительская тема была развита и обогащена в драматургии Г. Исхаки, Г. Камала, в поэзии М. Гафури, Г. Тукая, Я. Емельянова, в прозе Р. Фахретдина, Ф. Карими, Ш. Мухамедова и др. Авторы искали пути кардинального изменения жизни татарского общества, находили их в образовании и просвещении народа, пробуждении его сознания, в освобождении от устаревших представлений и косности.

Габдрахим Утыз Имяни (1754 – 1834)

Габдельджаббар Кандалый (1797 – 1860)

Творчество одного из основателей татарского профессионального театра, драматурга Г. Камала (1879 – 1933), развивается в русле обличения морального облика некоторых представителей татарского общества. В комедиях «Первое представление» (1908), «Ради подарка» (1909), «Банкрот» (1911), «Тайны нашего города» (1911) с сатирических позиций воссоздаётся жизнь отдельных слоёв татарского общества начала ХХ в., затрагиваются проблемы отцов и детей, семейно-бытовых отношений. Комедии Г. Камала породили обличительное направление в национальной драматургии.

Первыми произведениями, в которых отразились признаки идейно-эстетического поворота, ориентации на достижения русской и европейских литератур, стали «Исчезновение через двести лет» (1902 – 1904) и «Нищенка» (1901 – 1908) Г. Исхаки, рассказы Ф. Амирхана, Ш. Камала. В них содержится новая эстетическая установка на условную образность, психологизм, экзистенциальность, судьбы людей воссоздаются в историческом контексте движения эпох и трансформации общественного сознания татарского народа. Основным лейтмотивом татарской литературы стали судьба нации, тревога за её будущее.

В начале ХХ в. в творчестве С. Рамиева, Г. Тукая, Г. Ибрагимова, М. Файзи и др. как самостоятельное направление оформился романтизм. Своеобразную трактовку получила проблема свободы личности. Крупные формы романтической прозы («Молодые сердца» Г. Ибрагимова (1912)) проникнуты драматическими раздумьями о будущем татарского народа, о свойствах татарского характера, сложившегося в национальной истории. В поэзии Дэрдменда вырабатывается особый способ изображения экзистенциального мироощущения и неуловимых духовных движений человека при помощи символического типа мышления.

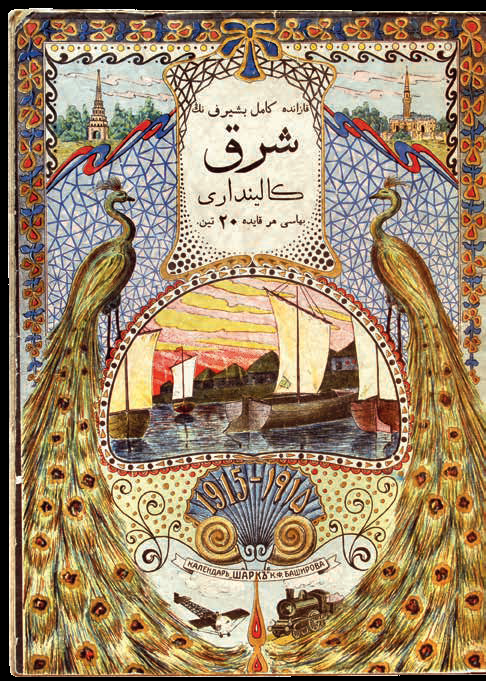

Календарь «Шарк». Составитель К. Баширов. Казань: лито-типография И. Н. Харитонова. 1914 г.

Габдулла Тукай (1886 – 1913) – основоположник новой национальной поэзии, становится подлинным певцом народной жизни. Уже в первых его произведениях мысль о необходимости развития татарского общества на основах образованности и культуры зазвучала с позиций национальной идеологии. В своих стихах Тукай утверждает высокий долг поэта-гражданина («Свободе» (1907), «Разбитая надежда» (1910)), воспевает родной язык и родину («Родной язык» (1907), «Родная деревня» (1909) и др.). Ратуя за духовную свободу, независимость от внешних обстоятельств и обращаясь к социальным проблемам («Осень» (1906), «Нищий» (1907)), поэт остро ощущает неотделимость своей судьбы от судьбы народа, нации («Без названия» (1909), «Национальные мелодии» (1909) и др.). Тукай создаёт свою поэтическую школу, под влиянием которой выросло целое поколение поэтов. С его творчества начинается трансформация традиций восточной поэзии по образцу европейской и русской литератур при сохранении национальной самобытности искусства слова.

Обложки и развороты прижизненных изданий Г. Тукая

На грани эпох. Из триптиха «Народный поэт». Худ. Ш. М. Шайдуллин. 1986 г.

В конце XIX – начале ХХ в. формировался татарский литературный язык, который имел общие черты для всего татарского народа. Этот процесс шёл путём демократизации языка и отказа от устаревших норм, а также посредством максимального приближения его к устному литературному языку. На этой основе при участии ряда диалектов татарского языка произошло формирование современного татарского национального языка, проявившегося в произведениях К. Насыри, Дэрдменда, Г. Тукая, Г. Исхаки, Г. Камала, Ф. Амирхана, М. Гафури, Г. Ибрагимова, Ш. Камала и др.

Несмотря на почти тысячелетнюю историю функционирования арабской графики в качестве основы для тюркской письменности, она практически не менялась. Основными неудобствами были сложность начертания (из 28 букв лишь 16 имеют самостоятельную форму начертания), затруднения в чтении (в частности, в арабском письме отсутствовали буквы для передачи гласных звуков).

Типография Н. И. Харитонова. Начало XX в.

Все эти явные неудобства использования арабского письма для передачи тюркских языков стали особенно заметны в условиях модернизации на рубеже XIX – начала XX в. Выяснилось, что использование арабского письма делает сложным применение механических пишущих машинок того времени, затрудняет работу наборщиков типографий и осложняет обучение грамоте. Главное, что овладение арабской графикой не способствует обучению европейским языкам и, следовательно, тормозит прогресс общества. Были сделаны попытки модернизировать арабскую графику путём введения букв для гласных звуков (яна имля), но все они оказались нежизнеспособными.

Одновременно татарские реформаторы начали разработку нового алфавита для тюркских народов на основе латинской графики – яналиф (т. е. «новый алфавит»). Основными теоретиками его были тюркологи Г. Нугайбек, М. Курбангалиев, Г. Шараф, Г. Алпаров, Л. В. Щерба, Н. Ф. Яковлев, С. Агамалы-оглы, М. Ф. Ахундов и др., которые выработали систему, более точно соответствующую нормам тюркских языков. К середине 1920-х гг. движение за изменение графики охватило все тюркские республики СССР, а в Турции правительство Кемаля Ататюрка начало кампанию за переход к латинице (алфавит был введён в 1928 г.).

На Первом тюркологическом съезде в Баку в 1926 г. большинство делегатов проголосовало за введение нового алфавита, что дало государственным органам основание начать вводить его в делопроизводство, образование и периодическую печать. С 7 августа 1929 г. переходу на латиницу был придан официальный статус. К 1 января 1930 г. на новый алфавит полностью перешли газеты и журналы, издательства, учебные заведения и т. д. Характерно, что на латиницу были переведены также чуваши и якуты, у которых до этого существовал алфавит на основе кириллицы, разработанный православными миссионерами.

Спустя некоторое время латинская графика перестала удовлетворять политическим требованиям руководства страны по ускоренному «сближению и слиянию» народов и языков. Был принят план перевода на письменность на основе кириллического алфавита из 39 знаков (33 знака кириллицы и 6 новых для обозначения звуков татарской речи). Суть этой политики ясно выразил один из разработчиков этой реформы: «С ростом культурного уровня народов СССР латинизированный алфавит перестал удовлетворять потребности развития языков. Он не обеспечивал всех условий к сближению с культурой великого русского народа». В начале 1939 г. в течение трёх месяцев был осуществлён полный переход на кириллицу.

Фатих Амирхан (1886 – 1926) – татарский писатель,публицист, журналист

Маджит Гафури (1880 – 1934) – татарский и башкирский писатель, фольклорист, драматург

Галимджан Ибрагимов (1887 – 1938) – татарский писатель, языковед, государственный и общественный деятель

Шариф Камал (1884 – 1942) – татарский писатель, драматург, переводчик

Художественное развитие татарской литературы 1920 – 1930-х гг. происходило в условиях масштабного реформирования общественно-политической жизни. Октябрьская революция 1917 г. была воспринята татарскими художниками слова неоднозначно: одни из них рассматривали революции и войны как обновление жизни общества и стали основателями «новой социалистической» литературы; другие, преимущественно представители старшего поколения (Г. Исхаки, Ф. Амирхан, Дэрдменд и др.), оценивали ситуацию как разрушение непреходящих ценностей прошлого и основ национального мировоззрения. Издание книг стало регламентироваться Декретом о печати, принятым Советом народных комиссаров 27 октября 1917 г., полиграфия и книжное дело были национализированы.

Социально-политическая обстановка 1920-х гг. способствовала появлению героических повестей и рассказов, посвящённых революции. Были написаны произведения о трагедии столкновения старого и нового, рассказывающие в мажорных тонах о прекрасной жизни нового человека. С середины 1920-х гг. происходит активизация романной жанровой традиции, чувствуется стремление к возрождению дореволюционных завоеваний в области художественной формы, наблюдается обращение к языку символов, подтексту (рассказ Ф. Амирхана «Утешение» (1922), поэма Х. Такташа «Трагедия сынов земли» (1923)). Большое внимание уделяется мифологическим (поэма М. Джалиля «Алтынчеч» (1936)) и национально-философским мотивам (повесть Г. Рахима «Идель» (1922)), истории татар (романы М. Галяу «Муть» и «Мухаджиры »).

Татарские газеты: «Ил» («Страна», С.-Петербург, 1913 – 1915); «Казан мөхбире» («Казанский вестник», Казань, 1905 – 1911); «Вакыт» («Время», Оренбург, 1906 – 1918); «Нур» («Свет», С.-Петербург, 1905 – 1914, Москва, 1917 – 1918), «Тормыш» («Жизнь», Уфа, 1913 – 1918)

Большой пласт татарской литературы был создан татарами, эмигрировавшими после революционных событий 1917 г. Повести Г. Исхаки «Осень» (1923) и «В сторону дома» (1922) содержат идею тюрко-му-сульманского единства, а его антиутопия «Лукман Хаким» (1923) и историческая драма «Олуг Мухаммед» (1944 – 1947) ретроспективно возвращают читателя в прошлые эпохи, приглашая к размышлению о том, как кровавые революции и тоталитаризм влияют на судьбу нации. Описывая испытания, на которые были обречены татары, писатель называет духовные ценности, ставшие опорой народа на этом пути: родная земля, родственные связи, верность, совесть.

В годы сталинизма татарская литература понесла невосполнимый урон: были репрессированы многие видные писатели и литературоведы, а само литературное творчество стало регламентироваться методом соцреализма, за чистотой которого следили партийные чиновники.

В период Великой Отечественной войны в татарской литературе происходит всплеск патриотического пафоса, гуманистического начала, на первый план выдвигаются интересы страны, наряду с вождём и партией высшими жизненными ценностями определяются Родина и родная земля.

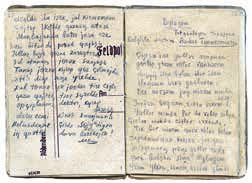

Знаковой личностью данного периода является Муса Джалиль (1906 – 1944). Его цикл «Моабитская тетрадь», написанный в лагерях для военнопленных и в тюрьме Моабит, содержит 93 стихотворения, созданных в 1942 – 1944 гг. Любовь к родине, родной земле, близким и родным, татарскому народу представлена как самая могучая сила, способная противостоять злу – смерти и фашизму.

Многие деятели татарской литературы (М. Джалиль, Ф. Карим, А. Кутуй, А. Алиш и др.) погибли на Войне или в плену. В это же время появились молодые художники слова, с первых произведений завоевавшие народную любовь (А. Еники, С. Хаким, И. Гази), которые стремились взглянуть на войну с высоты общечеловеческих ценностей.

Памятник Герою Советского Союза поэту Мусе Джалилю. Скульптор В. Е. Цигаль, архитектор Л. Г. Голубовский. 1966 г.

Многие авторы через эпический взгляд на татарскую деревню сумели охватить историю ХХ в.: они стремились оценить трагические последствия коллективизации и культа личности, деградации сильной личности, обратили внимание читателя на те испытания, которые выпали на долю татарского народа (А. Гилязов, Х. Сарьян, М. Магдеев). Татарская литература сформировала оценочный взгляд на сложную историю ХХ в.: авторы обратились к проблеме тоталитаризма, приступили к нетрадиционному освещению событий Великой Отечественной войны, к поиску причин нивелирования национальных духовных ценностей и нравственного упадка. Началось художественное переосмысление истории народа (Н. Фаттах. «Итиль-река течёт» (1972), «Свистящие стрелы» (1977 – 1985), М. Хабибуллин. «Кубрат-хан» (1985), Р. Батулла. «Сююмбике » (1992)).

Начиная со второй половины ХХ в. татарская поэзия постепенно превращается в выразителя гражданской позиции, зачастую критического отношения к действительности, но не в открытой форме, а через двойственность содержания, применение приёмов эзопова языка, условных образов и символов, ассоциаций (Х. Туфан, Г. Афзал, И. Юзеев). Революционные изменения в татарскую поэзию привнесло авангардное творчество Р. Файзуллина. Оттепель в общественно-культурной жизни СССР ввела в литературный оборот ранее табуированные темы и мотивы. Трагедия эпохи тоталитаризма была осмыслена как трагедия людей, переживших несправедливость и напрасные мучения.

Дом печати. 1933 – 1937 гг.

На этом этапе развития татарский язык испытал сильное влияние различных языков, что оказывало определённое воздействие и на его грамматическую структуру. Однако основу словарного состава татарского языка составляет исконная общетюркская лексика. Арабо-персидские заимствования преобладают в культовой лексике и антропонимике, а русские заимствования (сюда входят и интернационализмы, проникшие через русский язык) имеют большой удельный вес в научной, технической, промышленной и строительной лексике.

Язык – душа и жизнь народа, он является хранилищем любви к родной земле, культуре, религии, величайшим наследием татарского народа, древним и таким молодым.

Пожалуй, никто лучше великого Габдуллы Тукая не выразил эту любовь в ёмких и насыщенных строчках стихотворения «Туган тел»: