Житие святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских

|

Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские, братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни.

Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское имя) – самым младшим. Состоя на военной службе, святой Мефодий правил в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, по-видимому, в болгарском, что дало ему возможность научиться славянскому языку. Прожив там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе Олимп.

Святой Константин с малых лет отличался большими способностями и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова, а за свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем Патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу. Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему, святому Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.

Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Там святые братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского (память 25 ноября). Там же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвизался прежде.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.

После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью, и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Святой Константин отвечал им: «Вы признаёте лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси языци, всякое дыхание да хвалит Господа! И в Святом Евангелии сказано: Шедше научите вся языки..». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут особой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.

Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело – просвещение славянских народов светом истинной веры. Святой Мефодий умолял папу Римского разрешить увезти тело брата для погребения его на родной земле, но папа приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого Апостола Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух с половиной лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу (память 16 сентября), а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за непринятие римского учения об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в чистоте Православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии – Велеград.

Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик).

Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников – Горазда как на достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда.

Легенда о Кирилле и Мефодии

Велика наша Русь-матушка. Много в ней народностей разных проживает. И у каждого народа свои легенды имеются. Вот еще одну легенду рассказать хочется.

Издревле на Руси нашей земли по-разному назывались. Каждый район или область свое название имел. Сейчас и таких названий нигде не встретишь. А вот на берегах Дона давно когда-то Хазарское царство имелось. Чудное название, да суть-то не в этом. Проживали на Дону люди православные, Бога почитающие. Но в некоторых городах старинных люди и другой веры жили. Богачи всеми людьми простыми управляли, заставляли их на себя работать. Так уж повелось – у кого сила и знатность, у того и сила с армией. Богатые любые законы могли придумать, чтобы оправдать свои дела беззаконные против людей обычных. Что богатые скажут, то и за правду принималось. А почему так получалось? Да потому что богатые грамоте обучены были, а людям простым той грамоты не ведомо было. Легко грамотным богачам безграмотным народом управлять было.

Вот и призадумались два священника из церкви православной и христианской Кирилл и Мефодий создать свою грамоту – азбуку русскую. Ведь когда появится азбука единая для народа русского, то и научить их читать по той грамоте можно будет. Обучившись грамоте и бедные люди знать больше будут. А если книги начать печатать, то грамотных гораздо больше будет.

Конечно же такие мысли Кирилла и Мефодия не по душе богатым были. Так вот в чем дело – то… В те давние времена случайно на Дон попали на несколько дней Кирилл и Мефодий, славянские первоучителя и святые православной и римско-католической церкви. Вот с их пребыванием на берегах Тихого Дона и появились разные легенды народные. Понравилась мне одна такая легенда, вот я и хочу её поведать. Может быть, что-то я уже и сам придумал, но главное – это то, о чем я еще в детстве слышал.

Не приняли богатые правители города слова Кирилла и Мефодия. Не стали они спорить с богачами, а ушли с миром. Но через пару десятков лет в городе поднялось восстание. А тем временем и иноземные захватчики напали на город. Так и разрушили они город тот. Сбылось предсказание святых первоучителей русских.

Вот с тех пор, говорят, и пошла по земле донской легенда о том, что и на берегах Тихого Дона люди стали понимать силу печатного слова, силу азбуки и книги печатной. Теперь уж никто не помнит, как на самом деле все это было, но зато никто не сомневается в силе книги. Ничто не сравнится с тем, что написано и прочитано. Коли слово то от Господа нашего, то сила в нем великая.

Так что, дружочек, учись грамоте и тогда поймешь силу слова написанного. Одно дело языком владеть, а совсем другое – письменным словом!

История братьев: Кирилл и Мефодий

Солунские братья

Братья Михаил и Константин (такие имена получили в миру святые равноапостольные Мефодий и Кирилл) родились в городе Солунь (ныне греческий город Салоники) в семье византийского военачальника по имени Лев.

Мефодий (805/815 — 885 гг.) — самый старший из семерых детей, продолжил карьеру своего отца, став военнослужащим. В 843 году по поручению самого византийского императора Мефодий отправился воеводой в одну из провинций, где проживали славянские племена. Там он смог ознакомиться с языком, обычаями и культурой местных жителей. Со временем Мефодий решает оставить военную службу и становится настоятелем небольшого монастыря Полихрон. Именно тогда он и принимает свое монашеское имя.

Кирилл (826-869 гг.) — самый младший из братьев, еще в детстве удивлял многих своими способностями, постоянно углубляясь в книги и молитву. В Магнаврской школе Константинополя, где Кирилл получил образование, его наставником был известный богослов и писатель, а позже и патриарх Фотий. В этой школе Кириллу удалось изучить грамматику, риторику, философию и многие другие дисциплины. Особое внимание он уделял творчеству Григория Богослова — одного из наиболее известных церковных мыслителей, считая его своим духовным пастырем.

Кирилл прославился как философ и знаток языков. Помимо греческого, он владел славянским, латинским, а также арамейским языками. Знания и опыт, которые солунские братья получали в течение долгих лет, сыграли важную роль в деле создания старославянской азбуки.

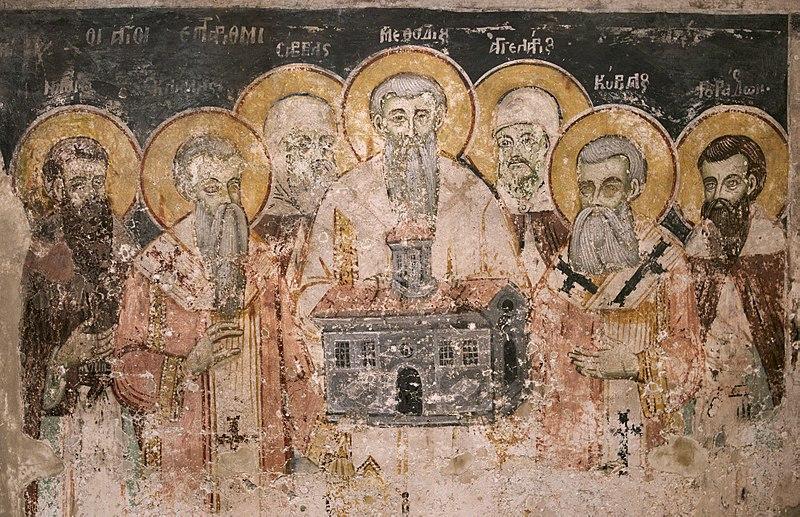

Святые Равноапостольные Кирилл и Мефодий. Фреска на наружной стене собора Бигорского монастыря (Македония). 2-ая половина XIX в.

Величие Византии

В середине IX века Восточная Римская империя, или Византия, встала на путь восстановления своего былого величия. Если ранее империя, теснимая с Востока арабами, а с Запада — славянскими племенами, долгое время вела тяжелые оборонительные войны, то с середины столетия началась эпоха наступления византийцев.

Могущество империи основывалось на завоеваниях. Однако куда важнее для византийцев в это время было приобщение соседних народов к своей культуре. Большое значение здесь отдавалось христианскому учению. Христианские миссии должны были привлечь на сторону Византии многие народы, а также принести покой и процветание на границы империи.

Во главе миссий важно было поставить самых талантливых богословов. Одним из таких считался Кирилл, принимавший участие в разных дискуссиях на философские и богословские темы. Его ораторские способности, умение правильно выстраивать свою аргументацию позволяли ему одерживать победы во многих словесных поединках.

Успехи Кирилла привлекли внимание императора Михаила III. По решению императора, а также своего учителя Фотия, он отправляется вместе с дипломатической миссией в арабские страны. В Багдаде Кирилл проявил себя глубоким знатоком не только Библии, но и Корана.

В 856 году в Константинополе был убит логофет Феоктист — покровитель Кирилла. Богослов принял решение удалиться в монастырь, где настоятелем был его старший брат Мефодий. Но дела государства вскоре вновь возвратили Кирилла в столицу. Ему было поручена новая миссия на Восток — в Хазарский каганат. В путь вместе с Кириллом отправился и Мефодий. Это было первое совместное путешествие солунских братьев.

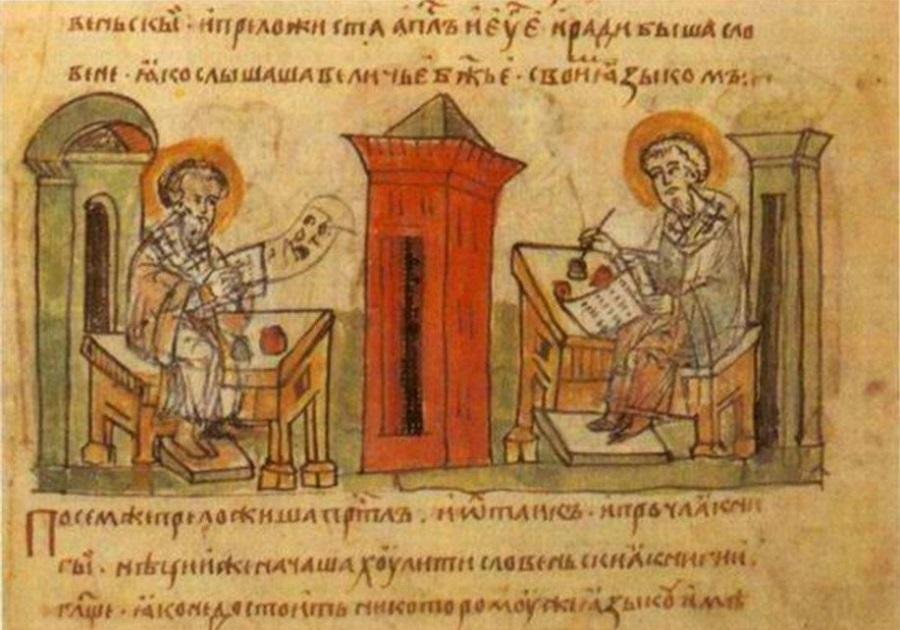

Совет византийского императора Михаила III с философами о посылке учителей-просветителей в славянские земли; беседа в Селуни пос ла Михаила со Львом, отцом Кирилла и Мефодия. Радзивилловская летопись, конец XV века.

«Се слышав, царь Михаил созва философы вся и сказа им речь словеньских князь. Слыша царь, посла по ня в Селунь ко Лвови, глаголя: „Поели к нам сына своа Мефодьа и Костянтина“».

Моравская миссия

Христианские миссии византийцев обратили на себя внимание и славянских народов. Правитель Великой Моравии князь Ростислав отправил приглашение христианским богословам. В 863 г. Кирилл и Мефодий отправились в путешествие к славянам. Их миссия не только способствовала укреплению христианской веры среди славянских народов, но и внесла неоценимый вклад в развитие их культуры.

Князь Ростислав стремился объединить разрозненные церковные службы в единый епископат. Для этого было необходимо проводить литургии не на латыни, а на славянском языке. Кирилл и Мефодий, прекрасно знакомые с языком и культурой славянских народов, принялись за создание азбуки — глаголицы.

Появление глаголического алфавита позволило богословам перевести на славянский язык Священное Писание. Кирилл и Мефодий создали в Великой Моравии церковную школу, в которой обучались священники из числа местных жителей. Ученики осваивали славянское письмо, а также обучались ведению проповедей и церковной службы на славянском языке.

Вопрос о первенстве глаголического и кириллического алфавита долго время был предметом многочисленных споров. Принято считать, что во время моравской миссии солунскими братьями была создана именно глаголица. Кириллица появилась несколько позже благодаря труду учеников и последователей Кирилла и Мефодия. Однако именно солунским братьям принадлежит заслуга создания первой старославянской азбуки.

Создание Кириллом и Мефодием славянской азбуки; перевод на cлавянский язык Апостола и Евангелия. Радзивилловская летопись, конец XV века.

«Сима же пришедшима, начаста составливати писмена азбуковнаа словеньскы, и прело-жиста Апостол и Еуангелие. ».

Наследие Кирилла и Мефодия

Миссия Кирилла и Мефодия сыграла огромную роль в истории славянских народов, которые все больше обращались к христианскому учению. Появление азбуки и перевод Священного Писания дали начало старославянскому литературному языку и книжному делу. Солунские братья выступали в роли просветителей, обучая славян грамоте и знакомя их с основами византийской культуры.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий почитаются как в Восточной, так и в Западной христианской традиции. В 1863 году в России был учрежден праздник в честь солунских братьев. День Кирилла и Мефодия отмечался 11 мая (по юлинаскому календарю). Сейчас этот день — 24 мая, известен как «День славянской письменности и культуры». Помимо России, этот праздник также отмечается в Белоруссии, Украине, Сербии, Болгарии и ряде других славянских государств.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители словенские

24 мая (11 ст. ст.) Церковь чтит память учителей словенских преподобных Мефодия, епископа Моравского, и брата его Кирилла.

Содержание

Житие святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Святой равноапостольный Мефодий (в миру Михаил) родился в 815 году, а его младший брат равноапостольный Кирилл (в миру Константин) — в 827 году. Братья родились в византийском городе Фессалоники в семье полкового командира друнгария Льва, сына попавшего в опалу и сосланного в Фессалию столичного вельможи. Братья получили хорошее образование. Михаил, пользуясь поддержкой друга и покровителя семьи, великого логофета евнуха Феоктиста, сделал военно-административную карьеру. Но затем принял иноческий постриг с именем Мефодий. Константин изначально выбрал духовную стезю. При поддержке логофета Феоктиста он направился в Константинополь для обучения. В числе его учителей были крупные ученые того периода, будущий патриарх Фотий I и Лев Математик. Константин обучился «Гомеру и геометрии, и y Льва и y Фотия диалектике и всем философским наукам вдобавок: и риторике, и арифметике, и астрономии, и музыке, и всем прочим эллинским искусствам». Впоследствии он овладел также арамейским языком и ивритом. После окончания учебы он отказался начать очень перспективную светскую карьеру заключением выгодного брака с крестницей логофета, и поэтому пошел по пути церковного служения и поступил на службу хартофилаксом при соборе святой Софии в Константинополе. Однако в какой-то момент он неожиданно бросил свой пост и скрылся в монастыре. Спустя 6 месяцев его отыскали посланцы патриарха и уговорили вернуться в Константинополь, где он стал преподавать философию в том же Магнаврском университете, где не так давно учился сам. На одном из богословских споров Константин одержал блестящую победу над вождем иконоборцев, бывшим патриархом Иоанном VII «Аннием», благодаря чему стал широко известен в столице. В 851 году Константин отправился с миссией от императора ко двору сарацинского халифа, то есть, очевидно, аббасидского халифа Мутаваккиля.

Согласно памятникам «Успению Кирила» и «Солунской легенде», в середине IX века Константин на реке Брегальнице обратил в христианство многих славян. Это сообщение подвергалось сомнению, так как река находилась на территории Болгарского царства, а потому византийцы не могли свободно крестить столь большое количество людей. Также аргументом в пользу ложности данных служил тот факт, что жители района возле Брегальницы не пожелали креститься в 865 году и дали отпор Борису I. Также язычники сопротивлялись постройке на реке христианских храмов.

В 852 году (по другим данным, в 855 году) был отправлен в Багдад ко двору аббасидского халифа Аль-Мутаваккиля для беседы с мусульманскими богословами, оказавшими ему уважение и отдавшими должное его учености и знанию Корана.

В 856 году логофет Феоктист, бывший покровителем Константина, был убит. Константин вместе со своими учениками Климентом, Наумом и Ангеларием явился в монастырь, где был настоятелем его брат Мефодий. В этом монастыре вокруг Константина и Мефодия сложилась группа единомышленников и возникла мысль о создании славянской азбуки. В 860 году Константин был направлен с миссионерскими целями ко двору хазарского кагана. Посольство было направлено в ответ на просьбу кагана, который обещал, если его убедят, принять христианство. Диспут Константина с мусульманским имамом и еврейским раввином, состоявшийся в присутствии кагана, согласно окончился победой Константина, однако каган веру не поменял.

В 862 году в Константинополь явились послы от великоморавского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые могли бы объяснить христианскую веру на их родном языке. Император и патриарх, призвав солунских братьев, предложили им идти к моравам. В Моравии Константин и Мефодий продолжали переводить церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Среди части богословов Западной Церкви сложилась точка зрения, что хвала Богу может воздаваться только на трех языках, на которых была сделана надпись на Кресте Господнем: еврейском, греческом и латинском. Поэтому Константин и Мефодий, проповедовавшие христианство в Моравии, были восприняты как еретики и вызваны в Рим. Там они надеялись найти поддержку в борьбе против немецкого духовенства, не желавшего сдавать свои позиции в Моравии и препятствовавшего распространению славянской письменности. По дороге в Рим посетили они еще одну славянскую страну — Паннонию, где находилось Блатенское княжество. Здесь, в Блатнограде, по поручению князя Коцела братья обучали славян книжному делу и богослужению на славянском языке. После того как Константин передал папе Римскому Адриану II обретенные им в своем херсонесском путешествии мощи святого Климента, тот утвердил богослужение на славянском языке и переведенные книги приказал положить в римских церквях. Мефодий был рукоположен в епископский сан.

В Риме Константин тяжело заболел, в начале 869 года окончательно слег, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл и через 50 дней скончался. Похоронен в Риме, в церкви Святого Климента.

В 870 году Мефодий с учениками, получившими сан священников, вернулся в Паннонию, а позже в Моравию. К этому времени обстановка в Моравии резко изменилась. После того как Ростислав потерпел поражение от Людовика Немецкого и в 870 году умер в баварской тюрьме, моравским князем стал его племянник Святополк, который подчинился немецкому политическому влиянию. Деятельность Мефодия и его учеников проходила в очень сложных условиях. Латинско-немецкое духовенство всячески мешало распространению славянского языка как языка церкви. В 872 году Мефодий на три года попал в заключение в монастыре Райхенау. Узнав об этом, папа Иоанн VIII запретил немецким епископам совершать литургию, пока Мефодий не будет освобожден. Правда, он же запретил богослужение на славянском языке, разрешив только проповеди. Будучи в 874 году восстановленным в правах архиепископа, Мефодий, несмотря на запрещение, продолжал богослужение на славянском языке, крестил чешского князя Борживоя I и его супругу Людмилу.

В 879 году немецкие епископы организовали новый процесс против Мефодия. Однако Мефодий в Риме блестяще оправдался и даже получил папскую буллу, разрешающую богослужение на славянском языке. В 881 году Мефодий по приглашению императора Василия I Македонянина приехал в Константинополь. Там он провел три года, после чего вместе с учениками вернулся в Моравию. При помощи трех учеников он перевел на славянский язык Ветхий Завет и святоотеческие книги. В 885 году Мефодий тяжело заболел. Перед смертью своим преемником назначил ученика Горазда. 4 апреля, в Вербное воскресенье, он попросил отнести себя в храм, где прочитал проповедь. В тот же день он и скончался. Отпевание Мефодия происходило на трех языках: славянском, греческом и латинском.

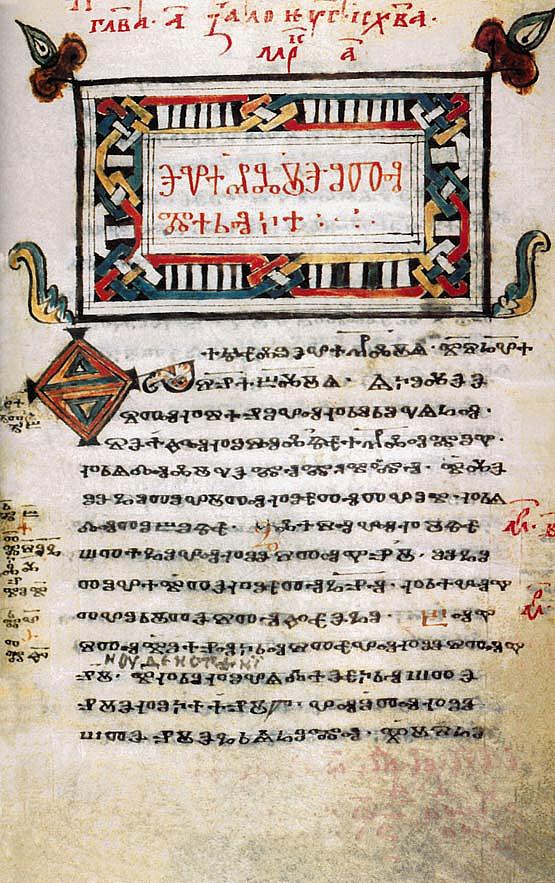

Библиотека Русской веры

Житие святых равноапостольных Кирила и Мефодия →

Читать онлайн в оригинале

Создание славянской письменности

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий разработали для записи текстов на славянском языке специальную азбуку — глаголицу. В ходе перевода богослужебных текстов братья использовали греческие слова там, где не находилось аналогов среди славянских. В процессе этой работы они создали литературный язык, который был понятен всем славянам. Именно этот язык известен как старославянский.

Древнейшая сохранившаяся глаголическая надпись с точной датировкой относится к 893 году и сделана в церкви болгарского царя Симеона в Преславе. Древнейшие рукописные памятники написаны именно на глаголице. На большую древность глаголицы указывают и палимпсесты (рукописи на пергаменте, в которых старый текст соскоблен и по нему написан новый). На всех сохранившихся палимпсестах соскоблена глаголица и новый текст написан кириллицей. В настоящее время среди историков преобладает, но не общепризнана точка зрения В. А. Истрина, согласно которой кириллица была создана на основе греческого алфавита учеником святых братьев Климентом Охридским (о чем имеется упоминание и в его Житии). Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и ряда богослужебных книг. При этом следует отметить, что даже если кириллические начертания букв были разработаны Климентом, то он опирался на работу по вычленению звуков славянского языка, проделанную Кириллом и Мефодием, а именно эта работа и есть главная часть всякой работы по созданию новой письменности. Современные ученые отмечают высокий уровень этой работы, давшей обозначения практически для всех научно выделяемых славянских звуков, чему мы обязаны, видимо, отмеченным в источниках выдающимся лингвистическим способностям Константина и Кирилла.

Глаголический и кириллический алфавиты в своих древнейших вариантах почти полностью совпадают по составу, различаясь только формой букв. При переиздании глаголических текстов типографским способом глаголические буквы обычно заменяют кириллицей, однако числовое значение букв глаголицы и кириллицы не совпадает, что иногда приводит к недоразумениям. В глаголице числовые значения букв упорядочены в соответствии с порядком букв, а в кириллице они привязаны к числовым значениям соответствующих букв греческого алфавита. Обычно говорят о двух видах глаголицы: более древней «круглой», также известной как болгарская, и более поздней «угловатой», хорватской (названной так потому, что до середины XX века она использовалась хорватскими католиками при совершении богослужений по глаголическому обряду). Алфавит последней постепенно сократился с 41 до 30 знаков. Наряду с уставным книжным существовало также глаголическое курсивное письмо (скоропись).

Почитание святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Память учителей словенских преподобных Мефодия, епископа Моравского, и брата его Кирилла совершается 24 (11 ст. ст.) мая. 19 (6 ст. ст.) апреля совершается память святителя Мефодия, епископа Моравского, а 27 (14 ст. ст.) февраля память Кирилла. Праздник в честь святых Кирилла и Мефодия — государственный праздник в России (с 1991 года), Болгарии, Чехии, Словакии и Северной Македонии. В России, Болгарии и Северной Македонии праздник отмечается 24 мая; в России и Болгарии он носит имя День славянской культуры и письменности, в Северной Македонии — День Святых Кирилла и Мефодия. В Чехии и Словакии праздник отмечается 5 июля. В Болгарии существует орден Кирилла и Мефодия. В 1869 году в лесу за рекой Цемес прибывшими в Новороссийск чешскими переселенцами была основана деревня Мефодиевка, которая получила свое название в честь святителя Мефодия.

Тропарь, кондак и канон святому Кириллу

Тропарь, глас 4

От пелен прилежно, премудрость сестру себе сотворив богогласе, пресветло видев ю, яко деву чисту. И сию прием, яко златыми монисты украсил еси свою душу и ум. И обретеся якоже другий Кирилл на земли блаженне, разумом и именем премудре.

Кондак, глас 2

Твердым умом, и богодухновенным учением, озаряя мир, яко пресветлыми лучами: обтече вселенную, яко молния светяся Кириле святе, и разсевая слово Божие, на севере и на западе и на юзе, просвещая всех. Тем имыи дерзновение ко Христу, непрестай моляся о всех нас.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Иконы

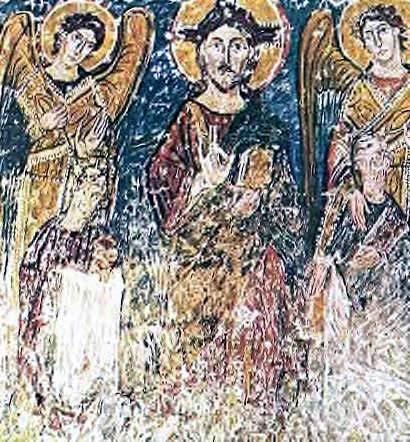

Известно, что фреска XI в. в Охридской церкви святой Софии является одним из наиболее ранних известных изображений святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Также в римской базилике святого Климента IX века, есть изображения равноапостольных Кирилла и Мефодия. Датируются эти изображения XI веком.

В знаменитом Ватиканском минологии, изготовленном для императора Василия II Болгаробойцы, среди четырехсот замечательных миниатюр, иллюстрирующих жития святых и сообщения о памятных событиях церковной истории, есть и изображение равноапостольных Кирилла и Мефодия, открывающих мощи священномученика Климента в Крыму.

Миниатюра создана не позднее начала XI века. Еще одно замечательное изображение равноапостольных Кирилла и Мефодия сохранилось в небольшой церкви близ столицы Болгарии; относится оно к XIV веку.

На Руси почитание святых просветителей славянских известно уже в XI веке; древнейшие службы им, дошедшие до нашего времени, датируются XIII веком. Древнейших изображений святых сохранилось немного. В Кириловском монастыре в Киеве на фресках около 1170 г., возможно, под влиянием македонских художников, был изображен ряд святых, которых особенно почитали в Македонии и Салониках: святые Кирил, Мефодий, Климент Охридский, Иоанн Македонский, Иосиф Солунский.

Цикл миниатюр, изображающих святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, содержится в Радзивилловской летописи, созданной в начале XV века и содержащей начальную историю Древней Руси от ее истоков до 1206 года.

Скульптурные изображения святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Скульптурные изображения святых равноапостольных Кирилла и Мефодия располагаются в таких городах России, как Москва, Дмитров, Коломна, Владивосток, Мурманск, Самара, Саратов, Ханты-Мансийск, а также в других странах: Украине, Белоруссии, Болгарии, Словакии, Чехии Македонии и так далее.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий в искусстве

Известный словацкий поэт Ян Голлы в 1835 году написал поэму «Кирилло-Мефодиада», посвященную святым Кириллу и Мефодию. Также братьям-просветителям посвящен роман болгарского писателя Слава Караславова «Солунские братья». О жизни и просветительской деятельности были сняты фильмы, среди них: «Константин Философ» (1983 год), «Солунские братья» (1989 год), «Кирилл и Мефодий — Апостолы славян» (2013 год).