Детям о Великой Отечественной войне

Как рассказать детям о Великой Отечественной войне? С помощью этого рассказа вы в доступной форме расскажите своим детям о войне.

В нём представлена хронология основных событий Великой Отечественной войны.

Победа будет за нами! Автор: С. П. Алексеев

Была самая короткая ночь в году. Люди мирно спали. И вдруг:

Нелёгким был путь к победе. Враги напали на нас неожиданно. У них было больше танков и самолётов. Наши армии отступали. Бои шли на земле, в небе, на море. Прогремели великие битвы: Московская, Сталинградская, битва на Курской дуге. 250 дней не сдавался врагу героический Севастополь. 900 дней в страшной блокаде держался мужественный Ленинград. Отважно сражался Кавказ. На Украине, в Белоруссии, в других местах громили захватчиков грозные партизаны. Миллионы людей, в том числе и дети, трудились у заводских станков и на полях страны. Советские люди (Советский Союз — так называлась в те годы наша страна) делали всё, чтобы остановить фашистов. Даже в самые тяжёлые дни они твёрдо верили: «Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

И вот пришёл день, когда наступление захватчиков было остановлено. Советские армии погнали фашистов с родной земли.

И снова битвы, битвы, бои, сражения. Всё мощнее, всё несокрушимей удары советских войск. И наступил самый долгожданный, самый великий день. Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом взяли столицу фашистов — город Берлин. Был 1945 год. Цвела весна. Был месяц май.

Фашисты признали полное своё поражение 9 мая. С той поры этот день стал нашим великим праздником — Днём Победы.

Чудеса героизма и храбрости проявили наши люди, защищая от фашистов родную землю.

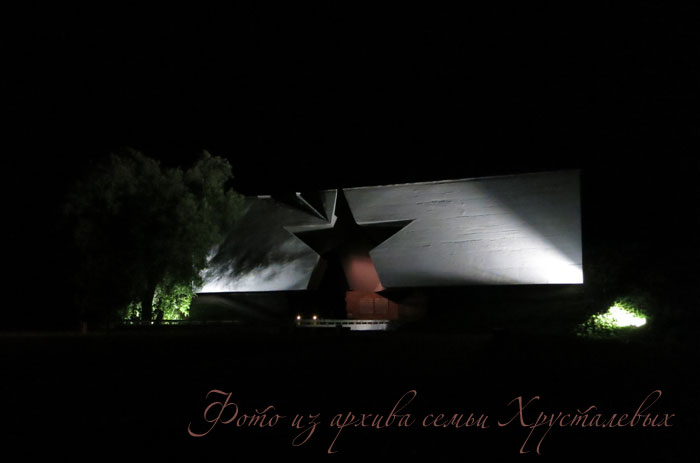

Брестская крепость стояла на самой границе. Атаковали её фашисты в первый же день войны. Думали: день — и крепость у них в руках. Целый месяц держались наши солдаты. А когда сил не осталось и фашисты ворвались в крепость, последний её защитник написал штыком на стене: «Я умираю, но не сдаюсь».

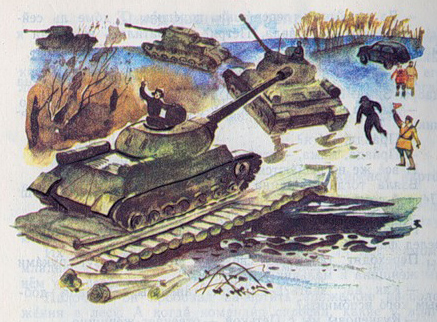

Была Великая Московская битва. Фашистские танки рвались вперёд. На одном из участков фронта дорогу врагу преградили 28 героев-солдат из дивизии генерала Панфилова. Десятки танков подбили бойцы. А те всё шли и шли. Изнемогали в бою солдаты. А танки всё шли и шли. И всё же не отступили в этом страшном бою панфиловцы. Не пропустили к Москве фашистов.

Генерал Дмитрий Карбышев был ранен в бою и оказался в плену. Он был профессором, очень известным военным строителем. Фашисты хотели, чтобы генерал перешёл на их сторону. Обещали жизнь и высокие посты. Не предал Родину Дмитрий Карбышев. Казнили фашисты генерала. Вывели в сильный мороз на улицу. Облили холодной водой из шлангов.

Во время боёв под Сталинградом в одном из артиллерийских полков прервалась полевая телефонная связь. Рядовой солдат связист Титаев под огнём врага пополз выяснять, в каком месте оборван провод. Нашёл. Только попытался скрутить концы проводов, как осколок неприятельского снаряда попал в бойца. Не успел Титаев соединить провода, тогда, погибая, он их крепко зажал губами. Заработала связь. «Огонь! Огонь!» — снова зазвучали в артиллерийском полку команды.

Много смертей принесла нам война. Двенадцать солдат Григорянов были членами большой армянской семьи. Служили в одном отделении. Вместе ушли на фронт. Вместе отстояли родной Кавказ. Вместе со всеми пошли вперёд. До Берлина дошёл один. Погибли одиннадцать Григорянов. После войны жители города, в котором жили Григоряны, в честь героев посадили двенадцать тополей. Выросли ныне тополя. Стоят они ровно в ряд, словно солдаты в строю, — высокие и красивые. Память вечная Григорянам.

В борьбе с врагами принимали участие подростки и даже дети. Многие из них за отвагу и мужество были награждены боевыми медалями и орденами. Валя Котик в двенадцать лет ушёл разведчиком в партизанский отряд. В четырнадцать лет за свои подвиги стал самым юным Героем Советского Союза.

В Севастополе сражался рядовой пулемётчик. Точно разил врагов. Оставшись один в окопе, принял неравный бой. Был ранен, контужен. Но удержал окоп. Уничтожил до ста фашистов. Ему присвоили звание Герой Советского Союза. Звали пулемётчика Иван Богатырь. Не сыщешь лучшей фамилии.

Лётчик-истребитель Александр Покрышкин сбил первый фашистский самолёт в самом начале войны. Удачлив Покрышкин. Увеличивается число сбитых им самолётов — 5, 10, 15. Сменяются названия фронтов, на которых сражался лётчик. Растёт, растёт героический счёт побед — 20, 30, 40. Война приближалась к концу — 50, 55, 59. Пятьдесят девять самолётов врага сбил лётчик-истребитель Александр Покрышкин.

Стал он Героем Советского Союза.

Стал дважды Героем Советского Союза.

Стал трижды Героем Советского Союза.

Вечная слава тебе, Александр Покрышкин, первый трижды герой в стране.

А вот история ещё одного подвига. Лётчик Алексей Маресьев был сбит в воздушном бою. Он уцелел, но был тяжело ранен. Его самолёт упал на территории врага в глухом лесу. Стояла зима. 18 дней он шёл, а потом полз к своим. Его подобрали партизаны. Лётчик отморозил ноги. Их пришлось ампутировать. Как же летать без ног?! Маресьев научился не только ходить и даже танцевать на протезах, но главное — управлять истребителем. В первых же воздушных боях он сбил три фашистских самолёта.

Шли последние дни войны. Тяжёлые бои велись на улицах Берлина. Солдат Николай Масалов на одной из берлинских улиц, рискуя жизнью, под огнём врага вынес с места боя плачущую немецкую девочку. Война кончилась. В самом центре Берлина в парке на высоком холме возвышается сейчас памятник советскому солдату. Стоит он со спасённой девочкой на руках.

Герои. Герои. Подвиги. Подвиги. Их было тысячи, десятки и сотни тысяч.

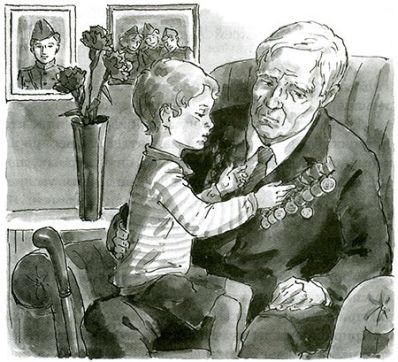

Прошло более семидесяти лет с той страшной поры, когда напали на нашу страну фашисты. Вспомните добрым словом своих дедов и прадедов, всех тех, кто принёс нам победу. Поклонитесь героям Великой Отечественной войны. Героям великой войны с фашистами.

Рассказы о Великой Отечественной войне 1941-1945

Рассказы о Великой Отечественной войне 1941-1945 для 1-2-3-4-5-6 класса

Рассказы о войне 1941-1945 для младших школьников и школьников средних классов

Рассказы о войне для старшеклассников

Рассказы известных писателей о Великой Отечественной войне: Л. Кассиля, В. Каверина, Н. Тихонова, Л. Пантелеева, А. Митяева, Л. Соловьёва, В. Ганичева и других авторов. В них описывается беспримерный подвиг нашего народа, защитившего Родину от фашистских захватчиков. Победу ковали на фронте и в тылу, рядовые солдаты и прославленные полководцы, лётчики и танкисты, разведчики и моряки, партизаны и мальчишки, вставшие за отцовские станки на заводах.

Сергей Алексеев «Иван Степанович Конев»

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев один из прославленных полководцев Великой Отечественной войны. Войска, которыми он командовал, вместе с другими советскими армиями обороняли Москву, принимали участие в Курской битве, громили фашистов на Украине и в Польше, штурмовали Берлин, освобождали Прагу.

Сергей Алексеев «Георгий Константинович Жуков»

22 июня 1941 года на нашу Родину напала фашистская Германия. Началась Великая Отечественная война.

Война длилась четыре года и закончилась нашей победой и полным разгромом фашистов.

Одним из самых прославленных полководцев и героев Великой Отечественной войны был Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.

Сергей Алексеев «Ни шагу назад!»

Третий месяц идут упорные, кровопролитные бои на юге. Горит степь. Сквозь огонь и дым фашисты рвутся к Сталинграду, к Волге.

Шло сражение на подступах к Сталинграду. Шестнадцать солдат-гвардейцев вступили в неравный бой.

— Ни шагу назад! — поклялись герои.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда войска гитлеровской Германии вступили на территорию Советского Союза. Она длилась долгих четыре года. За это время были разрушены тысячи сел, сотни городов, погибло 27 миллионов советских граждан. Война не обошла ни одной семьи. В каждой кто-то погиб или пропал без вести, многие лишились родного дома. Через тяжелейшие испытания пришлось пройти не только бойцам-фронтовикам, люди умирали и в тылу: от бомбежек, голода, болезней, непосильного труда. Война — это самое страшное, что можно представить, и все же так велика сила человеческого духа, что, несмотря на кровь и боль, и здесь находится место доброте и состраданию, самопожертвованию и настоящему подвигу.

Андрей Платонов «Штурм лабиринта»

— Ты не спеши, Алексей Алексеевич, но побей их основательно, — сказал на прощанье генерал полковнику Бакланову. — Однако и не задерживайся здесь, а то мы далеко уйдем, не догонишь.

Генерал уехал вперед; полковник остался один возле своего блиндажа, устроенного в ягоднике, в окрестности старого немецкого городка. В этом городке остался немецкий гарнизон, снабженный мощными средствами огня и большим запасом продовольствия и боеприпасов. Немецкому гарнизону был дан приказ держаться здесь без срока, хоть до конца света, пока не прибудет к нему помощь

Андрей Платонов «Житейское дело»

Шла ночь в деревенской избе. Темно и тихо было за окном, лишь голая ветвь вербы изредка еле слышно постукивала в окно, склоняясь от слабого ветра. Верба зябла в прохладной сырости весенней ночи и словно просилась к людям, в теплую избу. А изба была нетопленная, в избе на печи лежала без сна хозяйка Евдокия Гавриловна Захарова; она прихварывала уже который день, она грустила по мужу, убитому на войне, и ей сейчас не спалось.

Леонид Пантелеев «Приказ по дивизии»

— Нет, — говорил генерал, показывая спутнику своему тонкий орлиный профиль, — невоенный человек даже и понять не может, что значит настоящая воинская дисциплина. Вот — и вам небось приходилось слышать — часто говорят, что дисциплина должна быть сознательная. А вы знаете, почему-то не люблю я этого слова. Что значит — сознательная дисциплина? Сознательным должен быть боец. А дисциплина — всегда одна. Дисциплина, если хотите, это что-то вроде шестого чувства, которое, вместе со вкусом, слухом и зрением, присуще каждому настоящему солдату. И уж как ты ее там ни называй — сознательная или бессознательная, — а если ты ее нарушил, дисциплину, — я тебя в полном сознании и без зазрения совести под арест закатаю, а еще нарушил — так и голову сниму, не пожалею.

Анатолий Митяев «Шестой-неполный»

Войны еще не было. Но предвоенный год уже начался. Предчувствуя грозное время, рабочие на заводах делали танки и орудия; в пекарнях для солдат сушили ржаные сухари, а в школах мальчишки и девчонки учились перевязывать раненых.

Константин Симонов «Третий адъютант»

Комиссар был твердо убежден, что смелых убивают реже, чем трусов. Он любил это повторять и сердился, когда с ним спорили.

В дивизии его любили и боялись. У него была своя особая манера приучать людей к войне. Он узнавал человека на ходу. Брал его в штабе дивизии, в полку и, не отпуская ни на шаг, ходил с ним целый день всюду, где ему в этот день надо было побывать.

Юрий Яковлев «Цветок хлеба»

Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным. Он никак не мог привыкнуть, приладиться к голоду, и его ввалившиеся глаза сердито поблескивали, постоянно искали добычу. Черноволосый, нестриженый, взъерошенный, с проступающими ребрышками, он был похож на маленького исхудалого волчонка. Он тянул в рот все, что было съедобным, — щавель, вяжущие ягоды черемухи, какие-то корни, дикие лесные яблоки, пронзительно кислые и крепкие. Дома ему давали болтанку и хлеб. Мать добавляла в муку веники — вымолоченные метелки проса, и хлеб был тяжелый, вязкий; от него пахло сырой глиной. Но и этот хлеб голодный мальчонка съедал мгновенно, жадно посапывая раздутыми ноздрями.

Юрий Яковлев «Учитель истории»

Да здравствует Дубровник – древний город, стоящий лицом к морю, спиной к горам! Да здравствуют его непрошибаемые крепостные стены светлого камня, каменные мостовые и полы в домах — тоже каменные! Фонари на цепях, кованые запоры, ржавые петли и античный фонтан для питья, похожий на железную карусель. И оцинкованные флюгерки, сидящие на трубах, как голуби. И просто голуби-сизари, живущие в закоптелых бойницах.

Сергей Алексеев «Победа»

— Младший сержант Кантария!

— Я младший сержант Кантария!

Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам доверялось почётное задание. Им вручили боевое знамя. Это знамя нужно было установить на здании Рейхстага.

30 апреля. После полудня. Бои идут рядом с имперской канцелярией.

Личный шофёр Гитлера Кемпке получил приказ раздобыть 200 литров бензина. Принялся Кемпке искать горючее. Нелёгкое это дело. Уже несколько дней, как перерезаны все дороги, ведущие к имперской канцелярии. Не подвозят сюда горючее. Носится Кемпке, выполняет приказ. Сливает бензин из разбитых машин, из пустых баков по капле цедит. Кое-как набрал 100 литров. Доложил.

— Мало, — сказали Кемпке.

Их дивизия пробивалась к Рейхстагу. Рейхстаг — главное правительственное здание фашистской Германии.

Впервые слова про топор Степан Рудокоп услышал во время штурма Зееловских высот. Притормозилось чуть-чуть наше тогда наступление. Фашисты на высотах зарылись в землю. Мы штурмовали, наступали с равнины, с открытого места.

— Скорей бы уж прорваться, — бросил кто- то из наших солдат.

Сергей Алексеев «Бронзой поднялся в небо»

Солдат не мечтал, не гадал, не думал. А вышла слава ему в века. На пьедестале к небу солдат поднялся.

Было это в последние дни войны. Уже не километры, а метры оставались до центра Берлина. Солдаты 8-й гвардейской армии готовились к последним боям. В числе их и солдат Николай Масалов. Был он знаменщиком 220-го гвардейского стрелкового полка. Приготовил к атаке знамя.

Рассказы о Великой Отечественной войне для школьников

Это рассказы о подвигах простых солдат в годы Великой Отечественной войны, о подвигах летчиков. Рассказы для домашнего чтения. Рассказы для чтения в школе.

Горовец.

Автор: Сергей Алексеев

Последним в строю летел лейтенант Александр Горовец. Всё хорошо. Исправно гудит мотор. Стрелки приборов застыли на нужных метках. Летит Горовец. Знает — впереди лишь минутный отдых. Посадка. Заправка. И снова в воздух. Нелегко авиации в эти дни. Битва не только гремит на земле — поднялась этажами в воздух.

Летит Горовец, небо окинет взглядом, взглядом проверит землю. Вдруг видит — летят самолёты: чуть сзади, чуть в стороне. Присмотрелся — фашистские бомбардировщики.

Начал лётчик кричать своим. Не ответил никто из наших. Сплюнул пилот в досаде. Зло посмотрел на рацию. Не работает, смолкла рация.

Подумал секунду лейтенант Горовец. Затем развернул самолёт и устремился к врагам навстречу.

Развернулся лейтенант Горовец, на второго фашиста бросился. Ура! И этот рухнул.

Рванулся к третьему. Падает третий.

Расстроился строй фашистов. Атакует врагов Горовец. Снова заход и снова.

Четвёртый упал фашист.

Но и это ещё не всё. Не отпускает врагов Горовец. Бросился вслед. Вот восьмой самолёт в прицеле. Вот и он задымил, как факел. Секунда. Секунда. И сбит самолёт девятый.

Бой лётчика Горовца был уникальным, неповторимым. Много подвигов совершили советские лётчики в небе. Сбивали в одном полёте по три, по четыре, по пять и даже по шесть фашистов. Но чтобы девять! Нет. Такого не было. Ни до Горовца. Ни после. Ни у нас. Ни в одной из других воюющих армий. Лейтенант Горовец стал Героем Советского Союза.

Не вернулся из полёта лейтенант Александр Константинович Горовец. Уже на обратном пути к аэродрому набросились на героя четыре фашистских истребителя.

Погиб лейтенант Горовец.

А подвиг живёт. И рассказы о нём ходят как быль, как сказка.

Три подвига.

Автор: Сергей Алексеев

Многие советские лётчики отличились в боях под Курском.

Весной 1942 года в тяжёлых схватках на Северо-Западном фронте в воздушном бою один из советских лётчиков был тяжело ранен, а его самолёт подбит. Лётчик опустился на территорию, занятую врагом. Он оказался один в лесной глуши. Лётчик стал лицом к востоку и начал пробираться к своим. Он шёл сквозь снежные сугробы, один, без людей, без еды.

Солнце садилось и всходило.

Болели раны. Но он превозмогал боль.

Когда силы его покидали, он продолжал ползти.

Метр за метром. Сантиметр за сантиметром.

Солнце всходило и садилось.

Он совершил подвиг и дошёл до своих.

На восемнадцатые сутки, измождённого и обмороженного, его подобрали партизаны. На самолёте он был доставлен в госпиталь. И тут самое страшное — неумолимый приговор врачей: необходима операция. Лётчик обморожен.

Лётчик лишился ног.

Но лётчик хотел летать. Хотел продолжать бить ненавистного врага.

И вот он совершает второй свой подвиг. Лётчику сделали протезы. Он начал тренироваться ходить с костылями, а затем. без костылей.

Теперь он упросил врачей разрешить сесть ему в самолёт. Он был настойчив, и врачи уступили. Лётчик снова на лётном поле. Вот он в кабине. Он снова в воздухе.

И опять тренировки, тренировки, бесчисленные тренировки.

Его проверили самые придирчивые экзаменаторы и разрешили летать.

— Только в тылу, — сказали лётчику.

Лётчик упросил отправить его на фронт.

Лётчик упросил доверить ему истребитель.

Он прибыл под Курск незадолго до начала Курской битвы. По первой же тревоге он поднялся в воздух.

Тут, под Курском, он совершил свой третий подвиг. В первых же боях он сбил три вражеских самолёта.

Этот лётчик известен всей стране. Имя его — Алексей Петрович Маресьев. Он Герой Советского Союза. О нём написана прекрасная книга. Автор её — писатель Борис Полевой. «Повесть о настоящем человеке» — называется эта книга.

Бул-буль.

Автор: Сергей Алексеев

Не стихают бои в Сталинграде. Рвутся фашисты к Волге.

Обозлил сержанта Носкова какой-то фашист. Траншеи наши и гитлеровцев тут проходили рядом. Слышна из окопа к окопу речь.

Сидит фашист в своём укрытии, выкрикивает:

— Рус, завтра буль-буль!

То есть хочет сказать, что завтра прорвутся фашисты к Волге, сбросят в Волгу защитников Сталинграда.

Сидит фашист, не высовывается. Лишь голос из окопа доносится:

— Рус, завтра буль-буль. — И уточняет: — Буль-буль у Вольга.

Действует это «буль-буль» на нервы сержанту Носкову.

Другие спокойны. Кое-кто из солдат даже посмеивается. А Носков:

— Эка ж, проклятый фриц! Да покажись ты. Дай хоть взглянуть на тебя.

Гитлеровец как раз и высунулся. Глянул Носков, глянули другие солдаты. Рыжеват. Осповат. Уши торчком. Пилотка на темени чудом держится.

Высунулся фашист и снова:

Кто-то из наших солдат схватил винтовку. Вскинул, прицелился.

— Не трожь! — строго сказал Носков.

Посмотрел на Носкова солдат удивлённо. Пожал плечами. Отвёл винтовку.

До самого вечера каркал ушастый немец: «Рус, завтра буль-буль. Завтра у Вольга».

К вечеру фашистский солдат умолк.

«Заснул», — поняли в наших окопах. Стали постепенно и наши солдаты дремать. Вдруг видят, кто-то стал вылезать из окопа. Смотрят — сержант Носков. А следом за ним лучший его дружок рядовой Турянчик. Выбрались дружки-приятели из окопа, прижались к земле, поползли к немецкой траншее.

Проснулись солдаты. Недоумевают. С чего это вдруг Носков и Турянчик к фашистам отправились в гости? Смотрят солдаты туда, на запад, глаза в темноте ломают. Беспокоиться стали солдаты.

Но вот кто-то сказал:

— Братцы, ползут назад.

— Так и есть, возвращаются.

Всмотрелись солдаты — верно. Ползут, прижавшись к земле, друзья. Только не двое их. Трое. Присмотрелись бойцы: третий солдат фашистский, тот самый — «буль-буль». Только не ползёт он. Волокут его Носков и Турянчик. Кляп во рту у солдата.

Притащили друзья крикуна в окоп. Передохнули и дальше в штаб.

Однако дорогой сбежали к Волге. Схватили фашиста за руки, за шею, в Волгу его макнули.

— Буль-буль, буль-буль! — кричит озорно Турянчик.

— Буль-буль, — пускает фашист пузыри. Трясётся как лист осиновый.

— Не бойся, не бойся, — сказал Носков. — Русский не бьёт лежачего.

Сдали солдаты пленного в штаб.

Махнул на прощание фашисту Носков рукой.

— Буль-буль, — прощаясь, сказал Турянчик.

Злая фамилия.

Автор: Сергей Алексеев

Стеснялся солдат своей фамилии. Не повезло ему при рождении. Трусов его фамилия.

Время военное. Фамилия броская.

Уже в военкомате, когда призывали солдата в армию, — первый вопрос:

— Д-да. — протянули работники военкомата.

— Д-да. — протянул командир.

Много бед от фамилии принял солдат. Кругом шутки да прибаутки:

— Видать, твой предок в героях не был.

— В обоз при такой фамилии!

Привезут полевую почту. Соберутся солдаты в круг. Идёт раздача прибывших писем. Называют фамилии:

— Козлов! Сизов! Смирнов!

Всё нормально. Подходят солдаты, берут свои письма.

Смеются кругом солдаты.

Не вяжется с военным временем как-то фамилия. Горе солдату с этой фамилией.

В составе своей 149-й отдельной стрелковой бригады рядовой Трусов прибыл под Сталинград. Переправили бойцов через Волгу на правый берег. Вступила бригада в бой.

— Ну, Трусов, посмотрим, какой из тебя солдат, — сказал командир отделения.

Не хочется Трусову оскандалиться. Старается. Идут солдаты в атаку. Вдруг слева застрочил вражеский пулемёт. Развернулся Трусов. Из автомата дал очередь. Замолчал неприятельский пулемёт.

— Молодец! — похвалил бойца командир отделения.

Пробежали солдаты ещё несколько шагов. Снова бьёт пулемёт.

Теперь уже справа. Повернулся Трусов. Подобрался к пулемётчику. Бросил гранату. И этот фашист утих.

— Герой! — сказал командир отделения.

Залегли солдаты. Ведут перестрелку с фашистами. Кончился бой. Подсчитали солдаты убитых врагов. Двадцать человек оказалось у того места, откуда вёл огонь рядовой Трусов.

— О-о! — вырвалось у командира отделения. — Ну, брат, злая твоя фамилия. Злая!

За смелость и решительность в бою рядовой Трусов был награждён медалью.

Висит на груди у героя медаль «За отвагу». Кто ни встретит — глаза на награду скосит.

Первый к солдату теперь вопрос:

— За что награждён, герой?

Никто не переспросит теперь фамилию. Не хихикнет теперь никто. С ехидством словцо не бросит.

Ясно отныне бойцу: не в фамилии честь солдатская — дела человека красят.

Рассказы детям о Великой Отечественной войне

Брестская крепость

Брестская крепость стоит на границе. Атаковали ее фашисты в первый же день войны.

Не смогли фашисты взять Брестскую крепость штурмом. Обошли ее слева, справа. Осталась она у врагов в тылу.

Наступают фашисты. Бои идут под Минском, под Ригой, под Львовом, под Луцком. А там, в тылу у фашистов, не сдается, сражается Брестская крепость.

Трудно героям. Плохо с боеприпасами, плохо с едой, особенно плохо с водой у защитников крепости.

Кругом вода — река Буг, река Муховец, рукава, протоки. Кругом вода, но в крепости нет воды. Под обстрелом вода. Глоток воды здесь дороже жизни.

— Воды! — несется над крепостью.

Нашелся смельчак, помчался к реке. Помчался и сразу рухнул. Сразили враги солдата. Прошло время, еще один отважный вперед рванулся. И он погиб. Третий сменил второго. Не стало в живых и третьего.

От этого места недалеко лежал пулеметчик. Строчил, строчил пулемет, и вдруг оборвалась очередь. Перегрелся в бою пулемет. И пулемету нужна вода.

Посмотрел пулеметчик — испарилась от жаркого боя вода, опустел пулеметный кожух. Глянул туда, где Буг, где протоки. Посмотрел налево, направо.

Пополз он к воде. Полз по-пластунски, змейкой к земле прижимался. Все ближе к воде он, ближе. Вот рядом совсем у берега. Схватил пулеметчик каску. Зачерпнул, словно ведром, воду. Снова змейкой назад ползет. Все ближе к своим, ближе. Вот рядом совсем. Подхватили его друзья.

— Водицу принес! Герой!

Смотрят солдаты на каску, на воду. От жажды в глазах мутится. Не знают они, что воду для пулемета принес пулеметчик. Ждут, а вдруг угостит их сейчас солдат — по глотку хотя бы.

Посмотрел на бойцов пулеметчик, на иссохшие губы, на жар в глазах.

— Подходи, — произнес пулеметчик.

Шагнули бойцы вперед, да вдруг…

— Братцы, ее бы не нам, а раненым, — раздался чей-то голос.

— Верно, тащи в подвал!

Отрядили солдаты бойца в подвал. Принес он воду в подвал, где лежали раненые.

— Братцы, — сказал, — водица…

Повернулись на голос головы. Побежала по лицам радость. Взял боец кружку, осторожно налил на донышко, смотрит, кому бы дать. Видит, солдат в бинтах весь, в крови солдат.

— Получай, — протянул он солдату кружку.

Потянулся было солдат к воде. Взял уже кружку, да вдруг:

— Нет, не мне, — произнес солдат. — Не мне. Детям тащи, родимый.

— Детям! Детям! — послышались голоса.

Понес боец воду детям. А надо сказать, что в Брестской крепости вместе со взрослыми бойцами находились и женщины и дети — жены и дети военнослужащих.

Спустился солдат в подвал, где были дети.

— А ну, подходи, — обратился боец к ребятам. — Подходи, становись, — и, словно фокусник, из-за спины вынимает каску.

Смотрят ребята — в каске вода.

Бросились дети к воде, к солдату.

Взял боец кружку, осторожно налил на донышко. Смотрит, кому бы дать. Видит, рядом малыш с горошину.

— На, — протянул малышу.

Посмотрел малыш на бойца, на воду.

— Папке, — сказал малыш. — Он там, он стреляет.

— Да пей же, пей, — улыбнулся боец.

— Нет, — покачал головой мальчонка. — Папке. — Так и не выпил глотка воды.

И другие за ним отказались.

Вернулся боец к своим. Рассказал про детей, про раненых. Отдал он каску с водой пулеметчику.

Посмотрел пулеметчик на воду, затем на солдат, на бойцов, на друзей. Взял он каску, залил в металлический кожух воду. Ожил, заработал, застрочил пулемет.

Прикрыл пулеметчик бойцов огнем. Снова нашлись смельчаки. К Бугу, смерти навстречу, поползли. Вернулись с водой герои. Напоили детей и раненых.

Отважно сражались защитники Брестской крепости. Но становилось их все меньше и меньше. Бомбили их с неба. Из пушек стреляли прямой наводкой. Из огнеметов.

Ждут фашисты — вот-вот, и запросят пощады люди. Вот-вот, и появится белый флаг.

Ждали, ждали — не виден флаг. Пощады никто не просит.

Тридцать два дня не умолкали бои за крепость «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!» — написал на стене штыком один из последних ее защитников.

Это были слова прощанья. Но это была и клятва. Сдержали солдаты клятву. Не сдались они врагу.

Поклонилась за это страна героям. И ты на минуту замри, читатель. И ты низко поклонись героям.

Подвиг у Дубосекова

В середине ноября 1941 года фашисты возобновили свое наступление на Москву. Один из главных танковых ударов врага пришелся по дивизии генерала Панфилова.

Разъезд Дубосеково. 118-й километр от Москвы. Поле. Холмы. Перелески. Чуть поодаль петляет Лама. Здесь, на холме, на открытом поле, герои из дивизии генерала Панфилова преградили фашистам путь.

Их было 28. Возглавлял бойцов политрук Клочков.

Врылись солдаты в землю. Прильнули к краям окопов.

Рванулись танки, гудят моторами. Сосчитали солдаты:

— Двадцать танков. Так это, выходит, меньше, чем по одному на человека.

— Меньше, — сказал рядовой Емцов.

— Конечно, меньше, — сказал Петренко.

Поле. Холмы. Перелески. Чуть поодаль петляет Лама.

Вступили герои в бой.

— Ура! — разнеслось над окопами.

Это солдаты первый подбили танк.

Снова гремит «ура!». Это второй споткнулся, фыркнул мотором, лязгнул броней и замер. И снова «ура!». И снова. Четырнадцать танков из двадцати подбили герои. Отошли, отползли уцелевших шесть.

— Поперхнулся, видать, разбойник, — произнес сержант Петренко.

— Эка же, хвост поджал.

Передохнули солдаты. Видят — снова идет лавина. Сосчитали — тридцать фашистских танков.

Посмотрел на солдат политрук Клочков. Замерли все. Притихли. Лишь слышен железа лязг. Ближе все танки, ближе.

— Друзья, — произнес Клочков, — велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва.

Вступили солдаты в битву. Все меньше и меньше в живых героев. Пали Емцов и Петренко. Погиб Бондаренко. Погиб Трофимов, Нарсунбай Есебулатов убит. Шопоков. Все меньше и меньше солдат и гранат.

Стойко сражались герои-панфиловцы. Доказали, что мужеству нет предела. Не пропустили они фашистов.

Разъезд Дубосеково. Поле. Холмы. Перелески. Где-то рядом петляет Лама. Разъезд Дубосеково — для каждого русского сердца дорогое, святое место.

Советские войска стремительно продвигались вперёд. На одном из участков фронта действовала танковая бригада генерал-майора Катукова. Догоняли врага танкисты.

И вдруг остановка. Взорванный мост впереди перед танками. Случилось это на пути к Волоколамску в селе Новопетровском. Приглушили танкисты моторы. На глазах уходят от них фашисты. Выстрелил кто-то по фашистской колонне из пушки, лишь снаряды пустил по ветру.

— Ауфвидерзеен! Прощайте! — кричат фашисты.

— Бродом, — кто-то предложил, — бродом, товарищ генерал, через речку.

Посмотрел генерал Катуков — петляет река Маглуша. Круты берега у Маглуши. Не подняться на кручи танкам.

Задумался генерал.

Вдруг появилась у танков женщина. С нею мальчик.

— Лучше там, у нашего дома, товарищ командир, — обратилась она к Катукову. — Там речка уже. Подъём положе.

Двинулись танки вперёд за женщиной. Вот дом в лощине. Подъём от речки. Место здесь вправду лучше. И всё же. Смотрят танкисты. Смотрит генерал Катуков. Без моста не пройти тут танкам.

— Нужен мост, — говорят танкисты. — Брёвна нужны.

— Есть брёвна, — ответила женщина.

Осмотрелись танкисты вокруг: где же брёвна?

— Да вот они, вот, — говорит женщина и показывает на свой дом.

— Так ведь дом! — вырвалось у танкистов.

Посмотрела женщина на дом, на воинов.

— Да что дом — деревяшки-полешки. То ли народ теряет. О доме ль сейчас печалиться, — сказала женщина. — Правда, Петя? — обратилась к мальчику. Затем снова к солдатам: — Разбирайте его, родимые.

Не решаются трогать танкисты дом. Стужа стоит на дворе. Зима набирает силу. Как же без дома в такую пору?

Поняла женщина:

— Да мы в землянке уж как-нибудь. — И снова к мальчику: — Правда, Петя?

— Правда, маманя, — ответил Петя.

И всё же мнутся, стоят танкисты.

Взяла тогда женщина топор, подошла к краю дома. Первой сама по венцу ударила.

— Ну что ж, спасибо, — сказал генерал Катуков.

Разобрали танкисты дом. Навели переправу. Бросились вслед фашистам. Проходят танки по свежему мосту. Машут руками им мальчик и женщина.

— Как вас звать-величать? — кричат танкисты. — Словом добрым кого нам вспоминать?

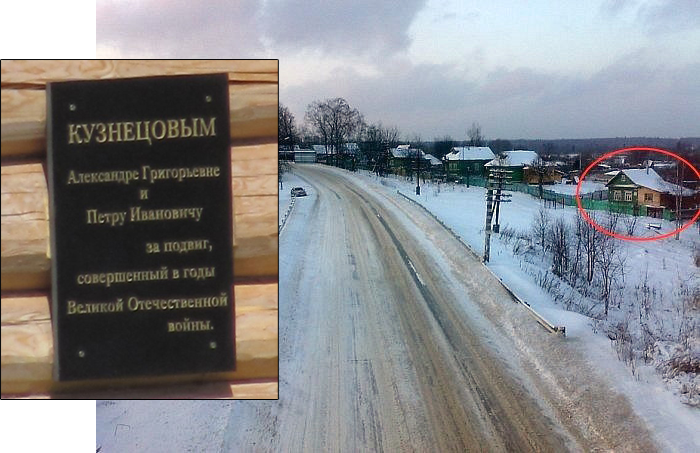

— Кузнецовы мы с Петенькой, — отвечает, зардевшись, женщина.

— А по имени, имени-отчеству?

— Александра Григорьевна, Пётр Иванович.

— Низкий поклон вам, Александра Григорьевна. Богатырём становись, Пётр Иванович.

Догнали танки тогда неприятельскую колонну. Искрошили они фашистов. Дальше пошли на запад.

Отгремела война. Отплясала смертями и бедами. Утихли её сполохи. Но не стёрла память людские подвиги. Не забыт и подвиг у речки Маглуши. Поезжай-ка в село Новопетровское. В той же лощине, на том же месте новый красуется дом. Надпись на доме: «Александре Григорьевне и Петру Ивановичу Кузнецовым за подвиг, совершённый в годы Великой Отечественной войны».

Петляет река Маглуша. Стоит над Маглушей дом. С верандой, с крылечком, в резных узорах. Окнами смотрит на добрый мир.

Доватор

В боях под Москвой вместе с другими войсками принимали участие и казаки: донские, кубанские, терские…

Лих, искрометен в бою Доватор. Ладно сидит в седле. Шапка-кубанка на голове.

Командует генерал Доватор кавалерийским казачьим корпусом. Смотрят станичники на генерала:

— Наших кровей — казацких!

Спорят бойцы, откуда он родом:

— Терский он, терский.

— Уральский казак, с Урала.

— Забайкальский, даурский, считай, казак.

Не сошлись в едином мнении казаки. Обратились к Доватору:

— Товарищ комкор, скажите, с какой вы станицы?

— Не там, товарищи, ищете. В белорусских лесах станица.

И верно. Совсем не казак Доватор. Белорус он. В селе Хотине, на севере Белоруссии, недалеко от города Полоцка — вот где родился комкор Доватор.

Еще в августе — сентябре конная группа Доватора ходила по фашистским тылам. Громила склады, штабы, обозы. Сильно досталось тогда фашистам. Пошли среди фашистских солдат слухи — 100 тысяч советских конников прорвалось в тыл. А на самом деле в конной группе Доватора было только 3000 человек.

Когда советские войска под Москвой перешли в наступление, казаки Доватора снова прорвались в фашистский тыл.

Боятся фашисты советских конников. За каждым кустом им казак мерещится…

Назначают фашистские генералы награду за поимку Доватора — 10 тысяч немецких марок.

Как гроза, как весенний гром идет по фашистским тылам Доватор.

Бросает фашистов в дрожь. Проснутся, ветра услышав свист.

— Доватор! — кричат. — Доватор!

Повышают фашисты цену. 50 тысяч марок назначают они за Доватора. Как сон, миф для врагов Доватор.

Едет верхом на коне Доватор. Легенда следом за ним идет.

Крепость

Не могут фашисты взять Сталинград. Стали утверждать, что Сталинград неприступная крепость: мол, окружают город непроходимые рвы, мол, поднялись вокруг Сталинграда валы и насыпи. Что ни шаг — то мощные оборонительные сооружения и укрепления, разные инженерные хитрости и ловушки.

Не называют фашисты городские кварталы кварталами, пишут — укрепрайоны. Не называют дома домами, пишут — форты и бастионы.

— Сталинград — это крепость, — твердят фашисты.

Пишут об этом немецкие солдаты и офицеры в письмах к себе домой. Читают в Германии письма.

— Сталинград — это крепость, крепость, — трубят в Германии.

Генералы строчат донесения. В каждой строчке одно и то же:

«Сталинград — это крепость. Неприступная крепость. Сплошные укрепрайоны. Неодолимые бастионы».

Фашистские газеты помещают статьи. И в этих статьях все о том же:

«Наши солдаты штурмуют крепость».

«Сталинград — сильнейшая крепость России».

«Крепость, крепость!» — кричат газеты. Даже фронтовые листовки об этом пишут.

А Сталинград крепостью никогда и не был. Нет никаких особых в нем укреплений. Город как город. Дома, заводы.

Одна из фашистских листовок попала к советским солдатам. Посмеялись солдаты: «Ага, не от легкой жизни фашисты такое пишут». Потом понесли, показали листовку члену Военного совета 62-й армии дивизионному комиссару Кузьме Акимовичу Гурову; мол, посмотри, товарищ комиссар, какие небылицы фашисты пишут.

Прочитал комиссар листовку.

— Все тут верно, — сказал солдатам. — Правду фашисты пишут. А как же, конечно, крепость.

Смутились солдаты. Может, оно и так. Начальству всегда виднее.

— Крепость, — повторил Гуров. — Конечно, крепость.

Переглянулись солдаты. Не будешь с начальством спорить!

— Ваши сердца и мужество ваше — вот она, неприступная крепость, вот они, неодолимые рубежи и укрепрайоны, стены и бастионы.

Улыбнулись теперь и солдаты. Понятно сказал комиссар. Приятно такое слушать.

Прав Кузьма Акимович Гуров. О мужество советских солдат — вот о какие стены сломали в Сталинграде фашисты шею.

Двенадцать тополей

Шли упорные бои на Кубани. Как-то командир одного из полков посетил стрелковое отделение. Двенадцать бойцов в отделении. Застыли в строю солдаты. Стоят в ряд, один к одному.

Что такое, поражается командир полка. Продолжают доклад солдаты:

Не знает, как поступить командир полка, — шутят, что ли, над ним солдаты?

— Отставить, — сказал командир полка.

Семь бойцов представились. Пятеро стоят безымянными. Наклонился к командиру полка командир роты, показал на остальных, сказал тихо:

— Тоже все Григоряны.

Посмотрел теперь командир полка удивленно на командира роты — не шутит ли командир роты?

— Все Григоряны. Все двенадцать, — сказал командир роты.

Действительно, все двенадцать человек в отделении были Григорянами.

Двенадцать Григорянов, от старшего Барсега Григоряна до младшего Агаси Григоряна, были родственниками, членами одной семьи. Вместе ушли на фронт. Вместе они воевали, вместе защищали родной Кавказ.

Один из боев для отделения Григорянов был особенно тяжелым. Держали солдаты важный рубеж. И вдруг атака фашистских танков. Люди сошлись с металлом. Танки и Григоряны.

Лезли, лезли, разрывали воем округу танки. Без счета огонь бросали. Устояли в бою Григоряны. Удержали рубеж до прихода наших.

Тяжелой ценой достается победа. Не бывает войны без смерти. Не бывает без смерти боя. Шесть Григорянов в том страшном бою с фашистами выбыли из отделения.

Было двенадцать, осталось шесть. Продолжали сражаться отважные воины. Гнали фашистов с Кавказа, с Кубани. Затем освобождали поля Украины. Солдатскую честь и фамильную честь донесли до Берлина.

Не бывает войны без смерти. Не бывает без смерти боя. Трое погибли еще в боях. Жизнь двоим сократили пули. Лишь самый младший Агаси Григорян один невредимым вернулся с полей сражений.

В память об отважной семье, о воинах-героях в их родном городе Ленинакане посажены двенадцать тополей.

Разрослись ныне тополя. Из метровых саженцев гигантами стали. Стоят они в ряд, один к одному, словно бойцы в строю — целое отделение.

Хатынь

Солдат Желобкович шагал со всеми. По белорусской земле, по отчему краю идет солдат. Все ближе и ближе к родному дому. Деревня его — Хатынь.

Шагает солдат к друзьям боевым по роте:

— Не знаешь Хатыни? Хатынь, брат, лесное чудо!

И начинает солдат рассказ. Деревня стоит на поляне, на взгорке. Лес расступился здесь, солнцу дал волю. Мол, тридцать домов в Хатыни. Разбежались дома по поляне. Колодцы скользнули в землю. Дорога метнулась в ели. И там, где дорога прижалась к лесу, где ели уперлись стволами в небо, на самом бугре, на самом высоком краю Хатыни, он и живет — Иван Желобкович.

И напротив живет Желобкович. И слева живет Желобкович. И справа живет Желобкович. Их, Желобковичей, в этой Хатыни, как скажут, хоть пруд пруди.

Шел воин к своей Хатыни.

Дом вспоминал. Тех, кто остался в доме. Жену он оставил. Старуху мать, трехлетнюю дочь Маришку. Шагает солдат, Маришке несет подарок — ленту в ее косичку, ленту красную, как огонь.

Быстро идут войска. Вскоре увидит воин старуху мать. Обнимет старуху мать. Скажет солдат:

Вскоре увидит солдат жену. Расцелует солдат жену. Скажет солдат:

На руки возьмет Маришку. Подбросит солдат Маришку. Скажет и ей:

Вынет солдат гостинец:

— На, получай, Маришка!

Шел воин к своей Хатыни. О друзьях, о соседях думал. Вскоре увидит всех Желобковичей. Увидит Яцкевичей, Рудаков, Мироновичей. Улыбнется солдат Хатыни. Скажет солдат:

Вышли они к Хатыни. Рядом совсем, в километре от этих мест.

Солдат к командиру. Мол, рядом деревня. Вот тут, мол, овражек, за оврагом лесочек. Прошел лесочек, и вот Хатынь. Выслушал ротный.

— Ну что же, — сказал, — ступай.

Шагает солдат к Хатыни. Вот и овражек. Вот и лесочек. Вот-вот и избы сейчас покажутся. Сейчас он увидит мать. Сейчас он жену обнимет. Маришке вручит подарок. Подбросит Маришку к солнцу.

Прошел он лесочек. Вышел к поляне. Вышел — и замер. Смотрит, не верит — нет на месте своем Хатыни. На пепелище обгоревшие трубы одни торчат.

Остановился солдат, закричал:

Погибли в Хатыни люди. Взрослые, дети, старухи — все. Явились сюда фашисты:

— Партизаны! Бандиты! Лесные разбойники!

В сарай согнали фашисты жителей. Сожгли всех людей в сарае.

Подбежал солдат к отчему дому. Рухнул на пепел. Зарыдал, застонал солдат. Отлетел, выпал из рук гостинец. Затрепетала, забилась от ветра лента. Взвилась красным пламенем над землей.

Хатынь не одна. На белорусской земле много таких Хатыней было.

Море справа, горы слева

Крайний советский Север. Кольский полуостров. Баренцево море. Полярный круг.

И тут, за Полярным кругом, идут бои. Бьется Карельский фронт.

Повернешься здесь лицом к фронту — слева горы, справа море. Там, дальше, за линией фронта, лежит государство Норвегия. Захватили фашисты страну Норвегию.

В 1941 году фашисты ворвались в Советское Заполярье. Они пытались захватить город Мурманск — наш самый северный морской порт.

Не пропустили фашистов к Мурманску наши войска. Мурманск не только самый северный порт, это незамерзающий порт на севере. Круглый год, и летом, и зимой, могут сюда приходить корабли. Через Мурманск морем поступали к нам важные военные грузы. Вот почему для фашистов так важен Мурманск. Рвались фашисты, но не прорвались. Удержали наши герои Мурманск. И вот теперь настало время и здесь разгромить фашистов.

Места тут для боя на редкость сложные. Горы. Утесы. Скалы. Леденящие душу ветры. Море вечно стучит о берег. Много здесь мест, где только олень пройдет.

Стояла осень. Был октябрь месяц. Вот-вот — и наступит длинная полярная ночь.

Готовясь к разгрому врагов на севере, командующий Карельским фронтом генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков обратился в Ставку Верховного Главнокомандования в Москву с просьбой выделить для фронта танки КВ. Броня у них толстая, прочная, мощное вооружение. KB — хорошие танки. Однако к этому времени они устарели.

Просит генерал Мерецков в Ставке KB, а ему говорят:

— Зачем же КВ. Мы вам выделим более совершенные танки.

— Нет, прошу KB, — говорит Мерецков.

Удивились в Ставке:

— Да зачем же KB на Севере? Там во многих местах лишь олень пройдет.

— Где олень пройдет, там пройдут и советские танки, — отвечает Мерецков. — Прошу КВ.

— Ну что ж, смотрите — ведь вы же командующий! — сказали в Ставке.

Получил фронт эти танки.

Фашисты на Крайний Север не завозили ни танков, ни тяжелого вооружения.

«Горы, утесы, скалы. Где здесь возиться с тяжелыми танками», — рассуждали они.

И вдруг появились советские танки, к тому же еще и КВ.

— Танки?! — недоумевают фашисты. — KB? Что такое! Как? Почему? Откуда?! Тут ведь только олень пройдет!

Пошли на фашистов советские танки.

7 октября 1941 года наступление советских войск на Крайнем Севере началось. Быстро прорвали наши войска фашистскую оборону. Прорвали, пошли вперед.

Конечно, не только танки здесь главную роль сыграли. Атака шла с суши. Атака шла с моря. Слева — пехота, справа действовал Северный флот. С воздуха били советские летчики. В общем ряду здесь сражались и моряки, и пехотинцы, и танкисты, и авиаторы. Общей была победа.

Памятник бойцам Полярной дивизии. Источник фото

Последние метры война считает

Начался штурм рейхстага. Вместе со всеми в атаке Герасим Лыков.

Не снилось такое солдату. Он в Берлине. Он у рейхстага. Смотрит солдат на здание. Колонны, колонны, колонны. Стеклянный купол венчает верх.

С боем прорвались сюда солдаты. В последних атаках, в последних боях солдаты. Последние метры война считает.

В сорочке родился Герасим Лыков. С 41-го он воюет. Знал отступления, знал окружения, два года идет вперед. Хранила судьба солдата.

И верно, не тронут судьбой солдат.

Ждут солдата в далеком краю российском жена и родители. Дети солдата ждут.

Ждут победителя. Ждут!

В атаке, в порыве лихом солдат. Последние метры война считает. Не скрывает радость свою солдат. Смотрит солдат на рейхстаг, на здание. Колонны, колонны, колонны. Стеклянный купол венчает верх.

Последний раскат войны.

— Вперед! Ура! — кричит командир.

— Ура-а-а! — повторяет Лыков.

Кто видел, лишь ахнул:

— Вот так пуля ему не отлита.

Знают все в роте Лыкова — отличный товарищ, солдат примерный.

Жить бы ему да жить. Вернуться бы к жене, к родителям. Детей радостно расцеловать.

Смотрят солдаты — глазам не верят.

Знамя Победы

— Младший сержант Кантария.

— Я, младший сержант Кантария.

Бойцов вызвал к себе командир. Советским солдатам доверялось почетное задание. Им вручили боевое знамя. Это знамя нужно было установить на здании рейхстага.

Ушли бойцы. Многие с завистью смотрели им вслед. Каждый сейчас хотел быть на их месте.

У рейхстага идет бой.

Пригнувшись, бегут Егоров и Кантария через площадь. Советские воины внимательно следят за каждым их шагом. Вдруг фашисты открыли бешеный огонь, и знаменосцам приходится лечь за укрытие. Тогда наши бойцы вновь начинают атаку. Егоров и Кантария бегут дальше.

Вот они уже на лестнице. Подбежали к колоннам, подпирающим вход в здание. Кантария подсаживает Егорова, и тот пытается прикрепить знамя у входа в рейхстаг.

«Ох, выше бы!» — вырывается у бойцов. И, как бы услышав товарищей, Егоров и Кантария снимают знамя и бегут дальше. Они врываются в рейхстаг и исчезают за его дверьми.

Бой уже идет на втором этаже. Проходит несколько минут, и в одном из окон, недалеко от центрального входа, вновь появляется Красное знамя. Появилось. Качнулось. И вновь исчезло.

Забеспокоились солдаты. Что с товарищами? Не убиты ли?!

Проходит минута, две, десять. Тревога все больше и больше охватывает солдат. Проходит еще тридцать минут.

И вдруг крик радости вырывается у сотен бойцов. Друзья живы. Знамя цело. Пригнувшись, они бегут на самом верху здания — по крыше. Вот они выпрямились во весь рост, держат знамя в руках и приветственно машут товарищам. Потом вдруг бросаются к застекленному куполу, который поднимается над крышей рейхстага, и осторожно начинают карабкаться еще выше.

Прошло несколько дней, и фашистские генералы признали себя окончательно побежденными. Гитлеровская Германия была полностью разбита. Великая освободительная война советского народа против фашизма закончилась полной нашей победой.

Был май 1945 года. Гремела весна. Ликовали люди и земля. Москва салютовала героям. И радость огнями взлетала в небо.