Блокада

Блокада Ленинграда

Справка: Блокада Ленинграда — военная блокада города, которая стала трагедией Великой Отечественной войны. Сотни тысяч мирных жителей погибли во время блокады. За массовый героизм и мужество жителей города Ленинград получил звание город-герой. Даже после прорыва блокады не всех истощенных жителей блокадного Ленинграда удалось спасти. Многие из тех, кто выжил и покинул Ленинград уже не вернулись в город. Блокада Ленинграда длилась Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 27 января — День воинской славы России. В этот день отмечается полное освобождение города от фашистской блокады.

67 лет назад перевернулась одна из самых скорбных страниц в истории Великой Отечественной войны — 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда.

О блокаде вспоминают сотрудницы библиотеки Санкт-Петербургской духовной академии Александра Васильевна Аксенова и старейший библиотекарь Галина Ивановна Николаева.

Интервью с Александрой Васильевной Аксеновой о блокаде Ленинграда

— Александра Васильевна, блокадный Ленинград Вы застали еще будучи семилетней девочкой. Какие воспоминания остались у Вас с тех поистине страшных дней?

— Голодные, холодные все были. Люди идут по улице, а тут же и мертвые под ногами лежат, все что угодно было.

Вот такие каждодневные случаи. А в 1944 году я уже пошла в школу. Сидим в классе, писать нечем, тетрадей нет, пишем на обрывках старых газет простым карандашом. И много раз было, что объявляли воздушную тревогу, и приходилось бежать в подвал. А когда не было таких налетов, то выходили и работали в саду, сажали какие-то кустики, деревья, чтобы большие выросли. Что-то созидали. Теперь едешь в метро, а перила исписаны всякой пакостью. Ужасно очень! Ведь люди строили, старались, это такая тяжелая работа была.

— Остались ли у Вас воспоминания о церковной, о литургической жизни блокадного Ленинграда?

— Храмов было открыто пять или шесть, именно в период блокады. Я помню, как мы с мамой ходили в Никольский собор. Долго шли, ведь не было транспорта совсем. А вот когда папа с фронта пришел, с ним мы всегда ходили в храм на Пасху. Народа было — тысячи, и конная милиция охраняла, не давала даже что-то против говорить. Никто нас из храма насильно не вытаскивал. Все спокойно ходили молиться. Плохо только было то, что была ужасная давка. Порой было даже не войти в храм. Я помню, как однажды стояли в очереди у храма, даже до моста рядом с Мариинским театром была очередь. Тогда трамваи ходили — выйдут люди и молятся, даже милиция старалась принимать участие в молитве. Не было тогда такого противного качества как лицемерие, какого-то такого полуиздевательского отношения. Многие стали понимать, что такую войну нельзя пережить без помощи Божией. А сколько чудес тогда происходило по молитвам!

— А были ли в те годы блокады в Вашей жизни такие то моменты особого ощущения действия Промысла Божия?

— У меня что-то подобное было, когда мы еще в селе жили. Тогда бабушка умерла от тифа на моих глазах. Дома тогда не было у нас своего, ее сестра продала тогда дом и с детьми поехала в Нарву. Мы же остались на улице, и нас переселили в пустой дом. А я тогда первый раз в жизни и, дай Бог, чтобы в последний, вышла просить хлеб. А я не умела. Я иду и говорю: «Дайте хлебца, бабушка умирает». И только одно окно открылось, и протянули мне кусочек. А я схватила, побежала, чтобы ей принести, мне казалось, что это ее спасет. Вдруг налетели две молодые женщины, выхватили у меня из рук этот кусочек хлебца и побежали. А я кричу им: «Тетеньки, отдайте, бабушка умирает». Но они все равно убежали, и я вернулась ни с чем. Стою на пороге, а она смотрит на меня, лежит, встать не могла совсем.

Так я осталась одна в семь лет. Папа – на фронте, мама вторая – в блокаде с семьей. Тогда постановили: сегодня у одних буду, завтра у других. Кто выгонит, кто приютит, кто даст что-то, кто не даст… И никогда я не просила: не дают — ухожу сразу. Сосульку пососу или елочную иголку. И вот ведь чудо – жива все еще. Были у нас люди и побогаче, но жили в другой части леса, и однажды вышло так, что погода была ужасная, снег, мороз, метель в тот день. И говорят мне они: «Ты у нас и так два дня – иди!» А другие-то в другой части леса, а лес огромный! И я маленькая вышла в обвязанных обмотках и пошла, проваливаясь в снег по пояс, не зная, где дорога, и здесь ли она. Я не просила остаться никогда! И вот иду молча, не зная, куда иду, и вижу елка стоит — большая, старая. Я туда залезла, ветер шумит, завывает вовсю, а под елкой тихо, спокойно, как в шалаше, и снег не идет. Я прижалась к стволу, стою, а мне дом видится: часы наши бьют, кукушечка то выскочит, то снова спрячется. И слова: «И вот начинается сказка…». А я замерзать начинаю и слышу «динь-динь», а там – колокольчик на санях звенит… и я отключилась. Очнулась я в санях, старый мужик меня в свой тулуп укутывает, растирает и приговаривает: «Ребенка-то бросили». Вот оно доказательство, что Бог есть! Огромный лес, никого нет (и кто поедет в такую погоду?), и вдруг Господь посылает спасение! Даже сейчас вспоминать это страшно! А когда привез меня в ту часть леса, где наши остальные были, все сразу всполошились. Спрашивают мужика, откуда меня привез, а он рассказывает, что едет за дровами в лес, а я около дороги стояла, спрятавшись под елкой. А лошадь уперлась, встала и ни с места. Мужчина говорит: «Я бью ее, а она не идет и мордой все показывает куда-то на большую елку. Я туда полез, а там ребенок замерзший стоит». Разве это не чудо? Вот такой случай был.

Блокада Ленинграда. Рассказ Галины Ивановны Николаевой

Когда война началась, мне было 10 лет. Летом 41-го наша семья была на даче, а в тот день мы с мамой почему-то приехали в город. Идем по Невскому — что такое, тучи народа у репродукторов, слышим, что объявили войну. Для нас, детей, это было пока непонятно.

Детские сады, школы стали эвакуировать. Мы, девчонки, радовались: все вместе, вкупе. Увезли нас в Малую Вишеру под Ленинградом. Сначала было ничего, потом все начали страдать по своим родителям, по дому. Некоторые девочки писали домой, чтобы их забрали. Моя мама приехала и меня увезла. Когда мы вернулись в город, уже шли бомбежки сильнейшие, вокзалы были разрушены, поезда по расписанию не ходили.

Осенью 41-го еще было терпимо, давали пайки, нашей семье хватало. В это время детей постарше призвали в дружину, выдали противогазы, дали наставления. И мы дежурили на лестницах: гасили фугаски, если они падали, провожали жителей в бомбоубежище. Когда разбомбили Бадаевские склады, с продуктами стало плохо. К зиме стало еще хуже, просто ужасно. В домах не было ни электричества, ни воды, ни отопления. За водой сначала ходили в прачечную, потом пришлось ходить и дальше, т.к. в прачечной замерзало все, к кранам было не подойти — кругом лед.

К бомбежкам постепенно привыкали, в бомбоубежище не хотелось спускаться. Один раз родителей не было дома, я осталась с племянником. Вдруг — тревога, он не пошел в убежище, сказал, спать хочу. В ту бомбежку у нас вылетели все стекла.

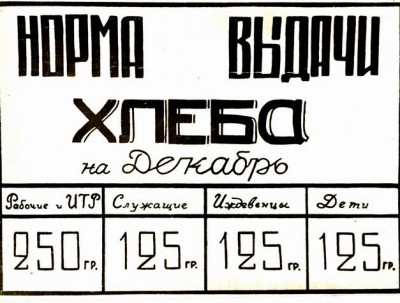

Хлеба стали давать мало — 125 граммов. В домах появились буржуйки, трубы от которых выводили в форточку. Эти 125 граммов резали на маленькие кусочки и сушили в буржуйках сухарики.

В апреле 1942-го у нас мама умерла. Мы с ней ходили на Васильевский остров проведать ее брата, думали, что-то он нас не навещает, весточки никакой не дает. Когда пришли, нам сказали, что он умер, жена его тоже умерла, детей увезли в детский дом. Мама, конечно, была очень расстроена. Мы вернулись домой, и она слегла, а через десять дней умерла. В домах было холодно, мы маму долго не хоронили. Нам было жалко ее. После смерти мамы нас осталось трое: моя сестра двадцати двух лет, мой племянник и я.

Люди поддерживали друг друга во время блокады, помогали чем могли. Когда мама ослабла, а я была более менее, я возила ее на работу на саночках. И многие своих родных возили на работу на саночках.

В блокаду люди были очень добрые, старались поддержать, помочь друг другу. Правда, у меня несколько раз отнимали хлеб. Вырывали и сразу в рот, чтобы тут же съесть. Когда с продуктами стало плохо, сестра как-то раз дежурила в очереди. За ней стояла женщина, пианистка, как потом выяснилось. И вдруг эта женщина говорит: пойду маму проведаю дома, не умерла ли она там. Женщина ушла, а когда вернулась, продукты закончились. Женщина расплакалась: мама совсем голодная, ее надо поддержать. Сестра успела получить продукты. Она отрезала долю пайка этой женщине, талоны не взяла. Когда мы вернулись в город после войны, наша квартира была занята. В нее въехал какой-то военный, много мебели ввез туда, ковры. А нас в квартиру не пустил. Через полгода его выселили в 24 часа из нашей квартиры, и мы вернулись в свой дом. У нас все было украдено, ничего не осталось. Эта пианистка принесла сундук, который у нас был вместо комода.

В 1942 году была хорошая теплая весна, город начали убирать, он сделался чистым.

Как-то нас позвали за грибами, и мы поехали. Не понимая ничего в грибах, мы набрали мухоморов, посолили их и наелись. И всех нас увезли в больницу. Сестра была в очень тяжелом состоянии, племянник и я — полегче. Врачи спасали нас, как только могли. Когда мы вышли из больницы, сестре сказали или сдать меня в детский дом, или эвакуироваться с двумя детьми. И в августе 1942-го нас эвакуировали по Ладоге, по дороге жизни, на баржах. На этих баржах очень много погибало людей, перед нами разбомбили несколько барж. Когда нас встретили на берегу, все очень радовались, что мы живы и баржа наша уцелела. Много было всего.

Потом нас повезли в Сибирь, многие умерли от голода по дороге.

В поезде была одна женщина, жена какого-то большого военного чина. Мы ей понравились, и она сообщила, что нас везут в Сибирь, но если мы ей доверимся, она заберет нас в Ярославскую область, а по дороге будет о нас заботиться. Она действительно о нас очень заботилась, в эвакопунктах получала на нас провизию. Остаток войны мы пробыли в Ярославской области, в городе Рыбинске. Нас взяла одна женщина к себе в дом, и мы у нее жили. Сестра работала в Рыбинском ремесленном училище, часто приходилось работать ночами. Там была девочка, одна без родителей. Сестра взяла ее к нам. Еще она подобрала у булочной бабушку, которую выгнали на улицу. Вот мы и жили все вместе. Когда закончилась война, за нами приехал муж моей сестры. И мы оказались в Ленинграде уже после войны.

Читайте также о блокаде Ленинграда:

Поделитесь статьей, если она важна для других

Блокадный Ленинград

Кочерыжки спасли в блокаду

К самой суровой зиме дрова закончились и нас переселили на Земледельческий пустырь, где было несколько одноэтажных оштукатуренных розовых бараков. На всю жизнь запомнилось откровение отца, сказанного между прочим. Поздней осенью, накануне самой суровой зимы батя организовал серию походов на поля совхоза «Ручьи» с мешками за кочерыжками

Килограмм хлеба

Однажды к нам в квартиру постучал управдом. Мама открыла и впустила тёмного человека в пальто и ушанке почему-то с полотенцем на шее вместо шарфа. Управдом спрашивал, сколько нас и сколько у нас комнат? Нас сейчас было трое, а комната всегда одна.

Выжила в блокадном аду

Трамваи встали на рельсах. Эти разбитые трамваи и троллейбусы, как скелеты, заснеженные снегом, еще больше усугубляли блокадный ужас. На льду Невы, возле «Авроры», попала под бомбежку, но обошлось — ни царапины. Однако самое страшное воспоминание о том пути — не бомбы и снаряды, а небольшие холмики, запорошенные снегом. На каждой улице. Люди, которые не дошли, а умерли, бессильно опустившись на.

Страницы дневника

Мы жили тогда напряженной, почти неистовой жизнью. Кто мог поручиться, что будет с ним завтра, что будет со всем городом? Быть может завтра, быть может, через час придется драться с врагом на этих самых улицах, возле этого плаката – «Враг у ворот; быть может, придется пасть под ним. И мы жили только этим. Никто не думал о своем завтрашнем дне, никто не заглядывал в будущее.

Защитники города

Мама нас троих вытащила

Мы с мамой таскали бревна с Невки. Самим топиться надо, а потом у нас это тоже стало доходом! Мама и я брали багры и вытаскивали из воды бревна. Мы все пилили, сушили и продавали. Вот я до сих пор боготворю свою мать, потому что, если бы не она и не ее такое великое желание нас защитить, мы бы не выжили. Нам много раз предлагали эвакуироваться. Но мама.

Прямое попадание

То, что я предлагаю вниманию читателя, никоим образом не претендует на роль полотна, памятника или чего-нибудь подобного. Записи мои делались наскоро, на ходу, в темноте, на морозе, на улице, на подоконнике, на госпитальной койке. Иногда это буднично, чересчур интимно, иногда, наоборот, на сегодняшний взгляд излишне приподнято, выспренне и патетично. Если бы я писал повесть о Ленинграде, я.

Ценность простых вещей

Вчера окончательно устроилась на зиму, выбрав для своего зимнего житья спальню. Она самая малая комната, имеет только одну дверь и три капитальных стены. Я рассчитываю, что она будет сохранять тепло лучше, чем другие. Свой большой стол я перетащила в спальню, и потому смогу работать, к чему я стремлюсь. Жаль, что эта комната темнее других. Одно из двух окон совсем заколочено фанерой, а другое.

В глухом кольце тревоги и блокады

Перед моим взором проходят мои друзья, близкие и родные мне люди. Их больше нет со мной. Осталась яркая память их непрерывного героического подвига, который они сами творили ежеминутно изо дня в день спокойно, без суеты, но личной отвагой, мужеством и благородством, твердостью и упорством всенародного сопротивления, неистребимой верой в победу.

Дантовский ад (+ФОТО)

Сегодня было очень страшно. Тревога началась вечером. И как раз над нами, в зените, произошел воздушный бой между нашими и вражескими самолетами. Во дворе у нас собрался народ. Все смотрели на небо и оживленно обменивались мнениями. Вдруг внезапно с большой быстротой поднялось над строениями огромное белое кучистое облако дыма и пара, которое постепенно окрашивалось в красный цвет. Оно росло.

Цепочка спасающих и спасенных

Открывали других, открывали и себя — с лучшей стороны. Блокадная жизнь, конечно, обнажила и самые затаенные, скрытые пороки человеческие, которые в обычной мирной жизни часто маскировались красивыми речами, заверениями, умением понравиться, быть душою общества и тому подобными способностями. Но происходило и обратное.

Страшно жить и хочется жить

Трудно отделить главное от мелочей, существенное от случайного. Записи дневника мешают создать общую картину. Они отражают слишком много бытовых мелочей. Кроме того, они вызывают не улегшееся чувство негодования, возмущения и боли. А главное, я должна предупредить читателя, что мои воспоминания будут воспоминаниями старого человека, который по своему.

Как прожить день?

Радости блокадников Ленинграда

Вчера мылась впервые после ноября месяца, подивилась торчащим костям и с удивлением обнаружила явно выраженную цингу, начиная от пояса и ниже, все тело покрыто цинготными язвочками с гнойничками. Всеволод очень обеспокоен моим состоянием, я отнеслась равнодушно, ибо это и следовало ожидать. Теперь понятно, откуда это оцепенение и бессилие ног.

Март 1942-го — жизнь без перспективы

Силы катастрофически убывают, хотя мы изворачиваемся и выходим из положения довольно удачно. Сегодня Всеволод мечтательно заявил, что, если ему предложили бы учительствовать где-нибудь в глухой деревне, он бы уехал. Я с ним согласилась: взять книги, в том числе поваренную, детей, скарб, забраться в глушь и вздохнуть среди лопухов и крапивы от.

Микрожизнь блокадников

Самое удивительное, что, чем далее развивается эта чудовищная, бредовая жизнь, тем более хочется жить и выжить, и выжить не одной, отнюдь нет, выжить всей семейной ячейкой. Кажется, после такой жизни узнала все, научилась ценить ничтожную радость, и жить будешь не так, как прежде, особенно, задыхаясь, захлебываясь от радости жить.

Зимние месяцы блокады

Ленинград оказался изолирован от внешнего мира. Центральное отопление отсутствовало, водопровод и канализация не работали. Город постепенно засыпало снегом. На улицах замерли трамваи и автомобили. Лишь ходили измученные люди, волоча за собой санки с дровами, с телами умерших родных. Мимо окон двухэтажного бревенчатого дома, в котором жили Марковы, на кладбище ежедневно возили тела погибших или.

Причастна ли Финляндия к блокаде Ленинграда?

Дело в том, что этот вопрос для тех людей, которые занимаются Карельским перешейком или живут на Карельском перешейке. Ну, во-первых, финские войска не остановились на старой государственной границе. Они её пересекли и продолжали наступление в сторону Ленинграда.

Патетический дневник о Родине и блокадном быте

Крохотные радости к Новому году

Мы откладывали к празднику хлеб, выделяя понемногу из ежедневной нормы. Кроме того, мне посчастливилось получить топленое масло в Елисеевском. Помню, я шла по заснеженному Невскому проспекту, прижимая к себе масло. И тут начался артобстрел. И тогда я подумала: как будет обидно, что меня вот сейчас убьют, а я так и не попробую это масло.

Ели всё. и солдатские ремни: Воспоминания о блокаде Ленинграда

Читаешь воспоминания блокадников и понимаешь, что те люди своей героической жизнью заслужили и бесплатное образование с медициной, и разные кружки, и бесплатные 6 соток и много чего ещё. Заслужили и сами своим трудом ту жизнь себе и нам выстроили.

А поколения, не видевшие такую войну и такое общенародное горе, – захотели жвачки, рока и джинсов, свободы слова и секса. И уже их потомки – кружевных трусиков, педерастии и «как в Европе».

Смородина Лидия Михайловна/Блокада Ленинграда. Воспоминания

Я закончила школу, мы собирались на дачу и поехали на Невский фотографироваться, мне купили новое платье.

Обратно ехали и не могли понять — у репродукторов толпы народу стоят, что-то случилось.

А когда вошли во двор, там уже забирали военнообязанных мужчин в армию. В 12 часов по московскому времени объявили, и уже началась мобилизация первого призыва.

Еще до 8 сентября (дата начала блокады Ленинграда) стало очень тревожно, время от времени объявлялись учебные тревоги, стало хуже с продуктами.

Это я сразу заметила, потому что в семье из детей была старшей, сестре еще шести лет не было, брату четыре года, а младшей всего год. Я уже ходила в очередь за хлебом, мне было тринадцать с половиной лет в сорок первом году.

Первая дикая бомбежка была 8 сентября в 16:55, бомбили в основном зажигательными бомбами. У нас обошли все квартиры, всех взрослых и подростков (пишут, что с шестнадцати лет, но на самом деле и двенадцатилетних) заставили выйти во двор к сараям, на чердак, на крышу.

Песок уже к этому времени заготовили в ящиках, воду. Вода, конечно, не нужна была, потому что в воде эти бомбы шипели и не гасли.

А во дворе были сараи дровяные, и все сараи надо было сломать и в подвал снести дрова, если у кого там дрова были.

Тогда уже начали готовить бомбоубежища. То есть еще до полного закрытия блокады шла очень хорошая организация обороны, установили дежурства, потому что самолеты первое время сбрасывали листовки и лазутчики были в Ленинграде.

Моя мама одного милиционеру сдала, не знаю по какой причине; она училась в немецкой школе, и что-то ей в том человеке показалось подозрительным.

По радио передавали, чтобы люди были осторожнее, какое-то количество десантников сброшено либо они перешли линию фронта в районе Пулковских высот, например, там можно было это сделать, туда трамваи доходили, а на самих высотах уже стояли немцы, они очень быстро подошли.

У меня очень много впечатлений от начала блокады, я, наверное, умирать буду — не забуду всего этого ужаса, отпечаталось в памяти все это — как снег на голову, говорят, а тут — бомбы на голову.

Буквально в течение недель двух или месяца через Ленинград шли беженцы, на это было страшно смотреть.

Ехали подводы, нагруженные скарбом, сидели дети, женщины держались за телеги. Они проходили очень быстро куда-то на восток, их сопровождали солдаты, но редко, не то чтоб они шли под конвоем. Мы, подростки, стояли у ворот и смотрели, любопытно было, жалко их и страшно.

Мы, ленинградцы, были очень сознательные и подготовленные, знали, что нас может коснуться очень неприятное и поэтому все работали, никто никогда не отказывался ни от какой работы; приходили, говорили и мы шли все делали.

Позднее начался снег, чистили дорожки от подъездов и такого безобразия, как сейчас — не было. Это продолжалось всю зиму: выходили и кто мог, сколько мог, но какую-то дорожку расчищали к воротам, чтобы выйти.

— Доводилось ли вам участвовать в строительстве укреплений вокруг города?

— Нет, это только более старший возраст. Нас выгоняли на дежурство у ворот, зажигалки мы сбрасывали с крыши.

Мы ночью, я помню, дежурили на крыше и из нашего Октябрьского района, с Садовой улицы было видно зарево пожаров. Компанией забирались на чердак и смотрели, как горели Бадаевские склады, было видно. Это разве забудешь?

Сразу снизили паек, потому что это были главные склады, прямо девятого или десятого, а с двенадцатого уже рабочие получали 300 грамм, дети 300 грамм, а иждивенцы 250 грамм, это было второе снижение, карточки только-только выдали. Потом страшная бомбежка была первыми фугасными бомбами.

На Невском дом обвалился, а у нас, в нашем районе на Лермонтовском проспекте шестиэтажный дом обвалился до основания, только одна стена осталась стоять, оклеенная обоями, в углу стоит стол и какая-то мебель.

Уже тогда, в сентябре начался голод. Жить было страшно. Моя мама была грамотная энергичная женщина, и она поняла, что голодно, семья большая, и мы что делали. Утром оставляли детей одних, и мы брали наволочки, шли за Московские ворота, там были поля капустные. Капуста уже была убрана, и мы ходили, собирали оставшиеся листья и кочерыжки.

Холодно было очень в начале октября, и мы ходили туда, пока снегом не занесло по колено. Где-то мама достала бочку, и мы все эти листья, ботва попадалась свекольная, складывали и делали такую хряпу, эта хряпа нас спасла.

Третье снижение пайка было 20 ноября: рабочим 250 грамм, детям, служащим, иждивенцам — 125 грамм, и так было до открытия Дороги жизни, до февраля. Сразу тогда прибавили хлеба до 400 грамм рабочим, 300 грамм детям и иждивенцам 250 грамм.

Потом рабочие стали по 500 грамм получать, служащие по 400, дети и иждивенцы по 300, это уже 11 февраля. Стали эвакуировать тогда, предложили матери моей, чтоб нас тоже вывезти, не хотели в городе оставлять детей, потому что понимали, что война еще продлится.

Маме была повестка официальная, собирать вещи на три дня дороги, не больше. Подъезжали машины и забирали, Воробьевы тогда уехали. В этот день мы сидим на узлах, рюкзачок у меня из наволочки, Сергей (младший брат) только пошел, а Тане год, она на руках, сидим на кухне и мама вдруг говорит — Лида, раздевайся, раздевай ребят, никуда мы не поедем.

Пришла машина, какой-то человек в полувоенной форме стал ругаться, как это так, вы детей загубите. А она ему — я детей загублю в дороге.

И правильно сделала, я считаю. Она бы растеряла нас всех, двое на руках, а я что? Вере шесть лет.

— Расскажите, пожалуйста, какие настроения были в городе в первую блокадную зиму.

— Наше радио передавало: не поддавайтесь на агитацию листовок, не читайте. Такая блокадная листовка была, которая врезалась в память мне на всю жизнь, текст там был «Петербургские дамочки, не копайте ямочки», это насчет траншей, полностью я не помню.

Удивительно, как все сплотились тогда. Двор квадратом у нас, небольшой — все дружили, выходили на работы какие нужно и настрой был патриотический. Тогда и в школах нас учили любить Родину, быть патриотами, еще до войны.

Потом начался страшный голод, потому что осенью-зимой у нас хоть хряпа была, а тут совсем ничего. Дальше пошли тяжелые блокадные будни.

Во время бомбежки прорвало трубы, отключили воду везде, и мы всю зиму ходили с Садовой на Неву за водой, с саночками, саночки переворачивались, возвращались или шли домой со слезами, и в руках несли ведерки. Мы ходили вдвоем с мамой.

У нас рядом Фонтанка была, так по радио запретили воду оттуда брать, потому что там очень много больниц, из которых идет сток. Когда можно было — лазили на крышу, чтобы снега набрать, это всю зиму, а для питья старались привезти из Невы.

На Неве было так: мы ходили через Театральную площадь, через площадь Труда и у моста лейтенанта Шмидта был спуск. Спуск, конечно, обледенелый, потому что вода разливается, надо было карабкаться.

А там прорубь, кто ее поддерживал, не знаю, мы приходили без всяких инструментов, ходили-то уже еле-еле. Во время бомбежки все окна вылетели, обивали окна фанерой, клеенками, одеялами, подушками затыкали.

Потом уже морозы сильные настали зимой 41-42 года, и мы переселились все на кухню, она без окон была и там большая плита стояла, но топить ее нечем было, кончились дрова, хоть у нас и сарай был, и кладовка на лестнице, полная дров.

Хряпа кончилась — что делать? Отец мой поехал на дачу, которую мы снимали в Коломягах. Он знал, что там осенью забили корову, а шкуру повесили на чердаке, и он эту шкуру привез, и нас это спасло.

Ели все. Ремни варили. Подметки были — их не варили, потому что тогда ходить не в чем, а ремни — да. Хорошие ремни, солдатские, они очень вкусные.

Шкуру ту мы опалили на плите, чистили и варили, замачивали с вечера и варили студень, у мамы был запас лаврового листа, клали туда — это объеденье было! Но он был совершенно черный, этот студень, потому что это же коровий ворс, от опаливания угли оставались.

Отец под Ленинградом был с самого начала, на Пулковских высотах в штабе, был контужен, пришел меня навестить и сказал передать маме, что зима будет тяжелая, что он после госпиталя через пару дней зайдет еще.

Он последнее время перед войной работал на заводе, и он там заказал нам буржуйку, печечку. Она и сейчас у меня на даче стоит. Принес её, и мы варили все на этой буржуйке, это было наше спасение, потому что люди что угодно приспосабливали под печки — металлических бочек почти не было тогда, и сколачивали из всего подряд.

После того, как стали бомбить фугасными бомбами, перестала работать канализация, и надо было каждый день выносить ведро. Мы жили на кухне тогда, вытащили туда кровати и маленькие все время сидели в кровати у стены, а нам с мамой волей-неволей приходилось делать все, выходить. Туалет у нас был в кухне, в углу.

Ванной не было. В кухне не было окон, поэтому мы туда и перебрались, а освещение было из прихожей, там окно было большое, ввечеру уже зажигали фонарь. И у нас вся труба канализационная была залита вот такими рыжими наплывами льда, нечистотами. Под весну, когда началось потепление, это все надо было скалывать и выносить. Вот так жили.

Это весна 42 года. Еще снега было много, и был такой приказ — всему населению от 16-ти до 60-ти лет выйти на очистку города от снега.

Когда мы ходили еще на Неву за водой и очереди были, даже за хлебом по талонам были очереди, и очень страшно было ходить, ходили вдвоем, потому что хлеб вырывали из рук и прямо тут же съедали. На Неву идешь за водой — трупы валяются повсюду.

Вот тут стали забирать девушек 17-ти лет в НПВО. Повсюду разъезжал грузовик, и девушки подбирали эти трупы замороженные и свозили. Однажды, уже после войны, промелькнуло в одном киножурнале про место такое, это было у нас на Маклино.

А в Коломягах было на Аккуратова, около психиатрической больницы Степана Скворцова, и тоже до самой почти крыши сложены были.

Мы до войны два года снимали дачу в Коломягах, и хозяйка этой дачи, тетя Лиза Каякина, прислала своего сына с предложением нам перебраться туда. Пришел он пешком, через весь город и мы собрались в этот же день.

Он пришел с большими санками, у нас двое санок было, и мы погрузились и поехали, это приблизительно начало марта. Дети на санках и мы трое эти санки тащили, а еще же поклажа, что-то взять надо было. Отец ходил куда-то на работу, и мы с мамой ходили его провожать.

Почему? Началось людоедство.

И в Коломягах я знала семью, которая этим занималась, они как раз были довольно-таки здоровые, их судили потом, после войны.

Больше всего мы боялись быть съеденными. В основном вырезали печень, потому что остальное — кожа и кости, это я сама своими глазами все видала. У тети Лизы была корова, и она поэтому-то нас и пригласила: нас спасти и обезопаситься, к ней забирались уже, разбирали крышу, убили бы их, конечно, из-за этой коровы.

Мы приехали, корова висела на веревках к потолку подвязанная. У нее оставались еще какие-то корма, и корову стали доить, доилась она плохо, потому что тоже голодала.

Тетя Лиза меня посылала через дорогу к соседке, у нее был сын, они очень голодали, мальчик уже не вставал с постели, и я носила ему немножко, грамм 100 молока. В общем, она съела своего сына. Я пришла, спрашиваю, а она говорит — его нет, он ушел. Куда он мог уйти, он стоять-то не мог уже. Я чувствую запах мяса, и пар валит.

Весной мы ходили к овощехранилищу и раскапывали рвы, где перед войной было захоронение испорченных продуктов, картошка, морковка.

Земля еще мерзлая была, но уже можно было раскопать эту гнилую кашу, картошка в основном, а когда попадалась морковка — мы считали, что нам крупно повезло, потому что морковка лучше пахнет, картошка просто гнилая и все.

Стали есть вот это. У тети Лизы с осени было для коровы запасено много дуранды, мы мешали с этим картошку и еще с отрубями, и это был пир, оладьи, лепешки пекли без масла, просто на плите.

Дистрофии было много. Я до еды была нежадная, а вот Вера, Сергей и Татьяна любили поесть и гораздо тяжелее переносили голод. Делила мама все очень точно, хлеб резали по сантиметру кусочки. Весна началась — ели все, и у Тани была дистрофия второй степени, а у Веры самой последней, третьей и уже начали появляться желтые пятна на теле.

Вот так мы перезимовали, и весной дли нам кусок земли, какие были семена — посадили мы, в общем, выжили. Еще у нас была дуранда, знаете, что это такое? Спрессованные в круги отходы зерновых, семечковая дуранда очень вкусная, как халва. Это по кусочку нам выдавалось, как конфеты, пожевать. Долго-долго жевалось.

42 год — мы ели все: лебеду, подорожник, какая трава росла — мы все съели, а что не съели — то засолили. Посадили много кормовой свеклы, нашлись семена. Ели ее и сырую, и вареную, и с ботвой — по-всякому.

Ботва вся шла в засолку в бочку, мы не различали, где тети Лизы, где наше — все было общее, вот так жили. Осенью я пошла в школу, мама сказала: голод-не голод, иди учись.

Еще в школе на большой перемене давали овощной бурды и грамм 50 хлебушка, называлось это булочка, но сейчас, конечно, это бы так никто не назвал.

Учились мы трудно, педагоги были все истощенные до предела и ставили отметки: ходил — тройку поставят.

Мы же тоже были все истощенные, на уроках клевали носом, света-то тоже не было, так что читали мы с коптилками. Коптилки делались из любых маленьких баночек, наливали керосин и зажигали фитиль — она коптит. Электричества так и не было, а на заводах электроэнергию подавали в определенное время, по часам, только на те участки, где без тока никак.

Еще весной 42 года начали ломать деревянные дома, чтобы отапливаться, и в Коломягах у нас много сломали. Нас не тронули из-за детей, потому что так много детей, и мы к осени переехали в другой дом, одна семья уехала, эвакуировалась, продали дом. Этим занималось НПВО, сломом домов, бригады специальные, в основном женщины.

Под весну нам сказали, что экзамены сдавать не будем, тройки есть — переведен в следующий класс.

Занятия прекратились в апреле 43 года.

В Коломягах у меня подруга была, Люся Смолина, она помогла мне устроиться на хлебозавод. Труд там очень тяжелый, без электричества — все вручную.

На хлебные печи в определенное время давали электричество, а все остальное — замес, нарезка, формовка — все вручную, стояли по несколько человек подростков и руками месили, ребра ладоней все покрыты были мозолями сплошными.

Котлы с тестом тоже вручную возили, а они тяжелые я сейчас точно не скажу, но чуть ли не 500 килограмм.

Я первый раз вышла на работу в ночь, смены были такие: с 8 вечера до 8 утра, сутки отдыхаешь, следующую смену работаешь в день с 8 утра до 8 вечера.

Первый раз я со смены пришла — мама меня затаскивала домой, дойти я дошла, а возле забора упала, дальше не помню, очухалась я уже в постели.

Потом втягиваешься, ко всему привыкаешь, конечно, но я там доработалась до того, что стала дистрофиком. Надышишься этих воздухом — и уже еда не лезет.

Бывало, напряжение упадет и внутри печи шпилька, на которой формы с хлебом стоят — не крутится, а ведь может сгореть! И никто не посмотрит, электричество там или что, под трибунал отдадут.

И что мы делали — около печи был рычаг с длинной ручкой, мы на этот рычаг человек по 5-6 виснем, чтобы шпилька повернулась.

Сначала я была ученица, потом подручная. Там, на заводе, я вступила в комсомол, настроение у людей было что надо, всем вместе держаться.

Я работала тогда в ночную смену и нас утром собрали, сказали всем, что с завода не выпустят, остаемся все на рабочих местах, на казарменном положении. Вечером отпустили по домам, потому что пришла другая смена, работали непонятно как, но оставлять людей без хлеба нельзя!

Вокруг было много воинских частей, я точно не знаю, но, по-моему, мы и их снабжали. Так вот, нас отпустили на неполные сутки домой, чтоб взять смену белья и вернуться, и 12 декабря нас перевели на казарменное положение.

Была я там месяца 3 или 4, спали мы на солдатских койках валетом, двое работают — двое спят. Еще до всего этого я зимой ходила в вечернюю школу при Педиатрическом институте, но все урывками, знания были очень плохие, и когда я после войны поступила в техникум, мне было очень тяжело, фундаментальных знаний не было.

— Расскажите, пожалуйста, о настроениях в городе, велась ли культурная жизнь.

— Про концерт Шостаковича знаю в 43 году. Тогда немцы перешли на массированные артобстрелы, с осени еще, немцы чувствовали, что проигрывают, ну это мы так думали, конечно.

Мы жили голодно, и после войны еще был голод, и дистрофию лечили, и карточки, все такое. Народ держался очень хорошо, сейчас люди стали завистливые, недружные, у нас такого не было. И делились — сам голодный, а кусочек отдашь.

Я помню, иду я с хлебом с работы, навстречу человек — не узнать, женщина или мужчина, одевались так, чтоб тепло было. Она смотрит на меня, я кусок ей и отдала.

Не потому, что я такая хорошая, все так себя вели в основном. Были, конечно, воры и прочее. В магазин, например, ходить было смертельно опасно, могли напасть и отнять карточки.

Один раз дочка нашего управхоза пошла — и дочка пропала, и карточки. Все. Ее видали в магазине, что она с продуктами вышла — а куда она дальше делась — никто не знает.

По квартирам шарили, но что там было брать? Еды нет ни у кого, что поценнее — меняли на хлеб. Мы еще почему выжили? Мама все, что у нее было: драгоценности, платья, все — сменяла на хлеб.

— Расскажите, пожалуйста, насколько вы были информированы о ходе боевых действий?

— Передавали постоянно. Только приемники у всех отобрали, у кого что было — радиолы, все отобрали. У нас на кухне тарелка была, радио. Не всегда она работала, а только когда что-то надо было передать, и на улицах были репродукторы.

На Сенной был большой репродуктор, например, и в основном на углах они висели, угол Невского и Садовой, у Публичной библиотеки. Все верили в нашу победу, все для победы и для войны делалось.

Осенью 43 года, в ноябре-декабре, меня вызвали в отдел кадров и сказали, что посылают на передовую с агитбригадой.

Бригада наша была из 4-х человек — парторг и три комсомолки, две девушки по 18 лет приблизительно, они уже мастера были у нас, а мне тогда было 15, и отправили нас на передний край для поддержания боевого духа солдат, в береговую артиллерия и рядом еще зенитная часть была.

Привезли нас на грузовике под тентом, распределили кого куда и мы друг друга не видали. Сказали сначала, что на три дня, а прожили мы там то ли 8, то ли 9 дней, я одна осталась там, жила в землянке.

Первую ночь в командирской землянке, а после уже девушки-зенитчицы меня к себе взяли. Я видала, как они наводят на самолет орудия, меня везде пускали, и меня поражало, что наводят вверх, а смотрят вниз, на таблицы.

Девушки молодые, лет 18-20, не подростки уже. Кормили хорошо, перловка и консервы, утром кусок хлеба и чай, я оттуда приехала, и мне казалось, что я за эти восемь дней даже поправилась (смеется).

Чем я занималась? Ходила по землянкам, у девочек в землянках можно было встать в рост, а у мужиков были низкие землянки, там зайти можно было только полусогнувшись и сразу сесть на нары, на них ельник постелен.

В каждой землянке было человек 10-15. Они же тоже вахтовым методом — кто-то постоянно возле орудия, остальные отдыхают, по тревоге общий подъем. Из-за таких тревог мы никак не могли уехать — бомбили любую движущуюся цель.

Тогда как раз артиллерия наша здорово действовала, началась подготовка к прорыву блокады. Финляндия попритихла тогда, они дошли до своих старых границ и остановились, единственное, что осталось с их стороны — это линия Маннергейма.

Еще был случай, когда я работала на хлебозаводе, перед новым 1944 годом. Наш директор достала бочку соевого шрота или ему выдали еще высевки отдельно.

Составили список на заводе, у кого сколько членов семьи, будет какой-то подарок съедобный. У меня на иждивении четверо и я сама еще.

И вот перед Новым годом выдали по довольно большому куску коврижки (показывает руками размер примерно листа А4), наверное, грамм по 200 на человека.

Я до сих пор хорошо помню, как я ее несла, мне полагалось 6 порций, и отрезали их одним большим куском, а у меня ни сумки, ничего. Положили мне ее на картонку (я тогда работала в дневную смену), бумаги-то никакой не было, в школе писали в книгах между строк.

В общем, завернули в какую-то тряпку. Я часто на трамвайной подножке ездила, а с этим как на подножку запрыгнешь? Пошла пешком, километров 8 надо было идти. Это вечер, зима, в темноте, через Удельнинский парк, а он как лес, и к тому же окраина, там стояла воинская часть, и шли разговоры, что они девочками пользовались. Кто угодно мог, что угодно сделать.

И все это время несла коврижку на руке, боялась упасть, снег кругом, все занесено. Мы, когда уходили из дома, каждый раз знали, что уйдем и можем не вернуться, а малыши этого же не понимали.

Так вот, пришла я с коврижкой в дом, все голодные, и когда они увидали ее, такая радость была! Они, конечно, обалдели, и у нас это был пир новогодний.

— Вы уехали в Коломяги весной 42 года. Когда вы вернулись обратно, в городскую квартиру?

— Я вернулась одна в 45 году, а они остались там жить, потому что там огородик маленький завели, в городе еще голодно было. А я в академию поступила, мне на курсы, заниматься надо было, и ездить в Коломяги и обратно мне было трудно, я переехала в город. Нам застеклили рамы, подселили к нам в квартиру женщину с двумя детьми из разбомбленного дома.

— Расскажите, как город приходил в себя после прорыва и снятия блокады.

— Просто работали. Работали все, кто мог. Был приказ по восстановлению города. Но возвращение памятников и освобождение их от маскировки было осуществлено гораздо позднее. Тогда стали занавешивать разбомбленные дома камуфляжем, чтобы создать вид города, прикрыть развалины, руины.

В шестнадцать лет ты уже взрослый человек, работаешь или учишься, так что все работали, ну кроме больных. Я ведь пошла на завод из-за рабочей карточки, чтобы помогать, деньги зарабатывать, продукты же бесплатно никто не даст, и в семье я хлеб не ела.

— Насколько улучшилось снабжение города после снятия блокады?

— Карточки никуда не делись, еще и после войны были. Но такого, как в первую блокадную зиму, когда давали 125 грамм пшена на декаду (в тексте – 12,5 грамма на декаду. Надеюсь, что в нём опечатка, а проверить сейчас не имею возможности. – Прим. ss69100.) — такого уже не было давно. Давали еще чечевицу из военных запасов.

— Насколько быстро восстановили транспортное сообщение в городе?

— По нынешним меркам, когда все автоматизировано — так очень быстро, потому что все делалось вручную, те же трамвайные линии чинили руками.

— Расскажите, пожалуйста, о 9 мая 45 года, как вы встретили окончание войны.

— Для нас большое было ликование еще в 44 году, в январе, когда сняли блокаду. Я работала в ночную смену, кто-то что-то прослышал и пришел, рассказал — это было ликование! Лучше мы жить не стали, голод был прежний до самого конца войны и после еще голодные ходили, но прорыв! Шли по улице и говорили друг другу — а вы знаете, что сняли блокаду?! Все радовались очень, хоть и мало что изменилось.

11 февраля 1944 года я получила медаль «За оборону Ленинграда». Это мало кому тогда давали, только-только начали давать эту медаль.

9 мая 45 года на Дворцовой площади было стихийно организовано празднование, концерты, выступали гармонисты. Люди пели, читали стихи, радовались и никаких пьянок, драк, ничего такого, не то, что теперь.

Интервью и лит.обработка: А.Орлова