Сказки. Рассказы. Стихи

Рассказы и сказки Леонида Пантелеева. Произведения и биография

Список произведений

Леонид Пантелеев – советский писатель, которого любят взрослые и дети. Часто говорят, что Пантелеев обладал особенным даром. Рассказы его не требуют иллюстраций, так как писатель настолько чётко и образно писал свои произведения, что ребёнок погружался в новый, созданный автором, мир без помощи картинок. Он настолько хорошо писал для детей и о них, что их родители всегда делают свой выбор в пользу прочтения со своими детьми произведений именно этого автора. Многим, кто уже не раз слышал об авторе, интересно, какие рассказы писал Пантелеев.

Тем, какие рассказы писал Леонид Пантелеев, интересуются многие люди, которые знакомы с его биографией. Многие предполагают, что из-за трудного детства Пантелеев не мог писать добрые и хорошие детские рассказы, но это совсем не так.

Каждый, кто знаком с творчеством Леонида, может сказать, какие фантастические рассказы писал Пантелеев. Писателем написана книга под названием «Буква «Ты», которая собрала в себе все самые популярные и известные рассказы для детей: «Фенька», «Честное слово», «Рассказы о Белочке и Тамарочке» и «Буква «Ты». Каждому ребёнку нравятся рассказы Леонида Пантелеева, который хорошо знал, как достучаться к малышу.

Именно эти рассказы Леонида Пантелеева написаны как бы «на другом языке». Они имеют совсем другую стилистику, а каждый герой произведений имеет свой характер. В «Рассказах для детей» можно увидеть, как автор убеждается в том, насколько ощутима разница восприятия мира ребёнком и взрослым.

Нужно сказать, что не менее популярными являются такие рассказы Пантелеева, как «Наша Маша», «Ночка», «Долорес» и т. д. Первый из них – дневник автора, который он вёл на протяжении многих лет. Эту книгу можно назвать неким «руководством» для всех родителей.

Многие родители, которые интересуются творчеством авторов, пишущих для детей, задаются вопросом о том, какие рассказы писал Л. Пантелеев. Он один из самых популярных авторов, которого знает и любит практически каждый ребёнок.

Краткая биография, жизнь и творчество Леонида Пантелеева

Леонид Пантелеев, настоящее имя — Алексей Иванович Еремеев (1908 — 1987), прозаик.

Родился 9 августа (22 н.с.) в Петербурге в семье военного. В годы гражданской войны потерял родителей и в 1921 попал в школу имени Достоевского для беспризорных. Об этой школе рассказано в первой книге Пантелеева (в соавторстве с Г.Белых) — «Республика Шкид». Воспоминания об этой школе легли в основу очерков «Последние халдеи» (1939) и рассказов «Карлушкин фокус», «Портрет».

Пантелеев стремился, чтобы детская книга была книгой глубокого содержания, «где были бы и юмор, и героика, и лирика, и настоящие человеческие страсти, и большая мысль». Этими качествами книги Пантелеева заслужили свою популярность.

В 1930 — 40 ряд своих произведений объединил в цикл «Рассказы о подвиге: «Пакет» (1932), рассказывающий о гражданской войне, «Ночка» (1939), «Гвардии рядовой» (1943), посвященный событиям Отечественной войны, «Новенькая», «Платочек» (1952), знаменитый рассказ «Честное слово» (1941).

В 1966 была опубликована книга «Наша Маша», дневник о дочери писателя, который он вел много лет.

Пантелеев был автором очерков, рассказов, дневников, посвященных блокадному Ленинграду: «В осажденном городе» (1964), «Январь 1944» (1965), а также воспоминаний о писателях — С.Маршаке, Е.Шварце, М.Горьком.

Некоторые повести и рассказы Пантелеева были экранизированы («Часы«, «Честное слово«, «Республика Шкид», «Пакет» и др.). Умер Л.Пантелеев в 1987 в Москве.

——————————————

Леонид Пантелеев.Рассказы для

детей.Читаем бесплатно онлайн

Рассказы Леонида Пантелеева

Учил я когда-то одну маленькую девочку читать и писать. Девочку звали Иринушка, было ей четыре года. Читать текст полностью →

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и. Читать текст полностью →

Один раз я видел, как одна совсем маленькая девочка учила поросёнка говорить. Поросёнок ей попался. Читать текст полностью →

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из них была настоящая. Читать текст полностью →

Лейтенант Фридрих Буш, летчик германской разведывательной авиации, и новодеревенский школьник Леша. Читать текст полностью →

Когда мы с Васей были маленькие, мы были, как теперь говорят, трудные дети. Попросту говоря, мы. Читать текст полностью →

С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я открывал французским ключом. Читать текст полностью →

Дело было в Крыму. Один приезжий мальчик пошёл на море ловить удочкой рыбу. А там был очень. Читать текст полностью →

Один раз мама пошла на рынок за мясом. И девочки остались одни дома. Уходя, мама велела им хорошо. Читать текст полностью →

Дело было вечером. Я лежал на диване, курил и читал газету. В комнате никого, кроме меня, не было. Читать текст полностью →

На первый взгляд все трое кажутся такими милыми, счастливыми и довольными, что просто невозможно не. Читать текст полностью →

Шел первый год войны — той, что теперь в учебниках истории называют первой мировой. Но тогда еще не. Читать текст полностью →

Полковник Мережанов, командир гвардейской дивизии, кавалер орденов Отечественной войны, Кутузова и. Читать текст полностью →

А на другой день Белочка и Тамарочка проснулись — и ничего не помнят. Как будто вчера и не было. Читать текст полностью →

Горячее субтропическое солнце над южным пограничным городком. Тридцатые годы. Полдень.

Я — молодой. Читать текст полностью →

Большая широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела она очень низко в. Читать текст полностью →

Поезд в пути уже вторую неделю, бежит через всю зимнюю снежную Россию, от океана к Уралу и дальше. Читать текст полностью →

Недавно я познакомился в поезде с одним очень милым и хорошим человеком. Ехал я из Красноярска в. Читать текст полностью →

Очень давно, когда еще и тебя и меня на свете не было, и наших дедушек и бабушек еще не было, жил. Читать текст полностью →

У одной мамы было две девочки.

Одна девочка была маленькая, а другая побольше. Маленькая была. Читать текст полностью →

Жил-был раскидай Куда-хочешь-туда-кидай: хочешь – направо, хочешь – налево, хочешь – вниз, хочешь –. Читать текст полностью →

На улицах еще не совсем рассвело, и синие лампочки еще горели у подъездов и над воротами домов, а. Читать текст полностью →

Однажды вечером, когда мама укладывала девочек спать, она им сказала:

— Если завтра с утра будет. Читать текст полностью →

Один раз мы с Машей сидели у меня в комнате и занимались каждый своим делом. Она готовила уроки, а. Читать текст полностью →

Давно ли эта девица была от горшка два вершка, и давно ли был этот прохладный майский вечер, когда. Читать текст полностью →

Жила-была свинка.

Свинка как свинка: на спинке щетинка, хвост крючком, нос пятачком — всё как. Читать текст полностью →

Рассказы пантелеева о войне для детей читать

(Предисловие от редакции)

В 2008 году исполняется 100 лет со дня рождения замечательного русского писателя Алексея Ивановича Еремеева, писавшего свои произведения под псевдонимом Л. Пантелеев. Все его книги уже давно стали классикой и по праву входят в золотой фонд детской литературы.

Свою первую книгу Л. Пантелеев написал совсем молодым человеком – ему было всего семнадцать лет. Потом он писал рассказы для детей – они стали главными в его творчестве. Рассказы эти написаны давно – в тридцатые и сороковые годы прошлого века, но они актуальны до сих пор, ведь в них говорится о непреходящих нравственных ценностях – честности, достоинстве, отваге. Л. Пантелеев воспитывает читателей не нравоучениями, а личным примером своих героев. В каждом из них, независимо от возраста, он видит личность и относится к ней с безусловным уважением. А доверие и уважение всегда вызывают искренний отклик.

Когда у Л. Пантелеева спросили, есть ли в его творчестве самая важная для него тема, он ответил, что «скорее всего, это тема совести». Во всех своих книгах писатель утверждает очень важную для него мысль: в любых жизненных ситуациях человек должен проявлять лучшие душевные качества.

Алексей Иванович Еремеев родился в 1908 году, в Петербурге, в доме на Фонтанке, недалеко от Египетского моста.

Его отец, Иван Афанасьевич, был военным, служил во Владимирском драгунском полку. За боевые заслуги и воинскую доблесть, проявленные во время русско-японской войны, он получил орден Владимира с мечами и бантом и потомственное дворянство. В 1912 году он вышел в отставку, а в 1914-м – когда началась Первая мировая война – был призван в армию и потом пропал без вести. Для Алёши отец всегда оставался примером мужества, чести, воинского долга.

С самого раннего детства Алёша Еремеев очень любил читать. Читал много, запоем. Брат Вася и сестра Ляля даже прозвали его «книжным шкафом». Он зачитывался сказками Андерсена, книгами Лидии Чарской, Марка Твена, Диккенса, Конан Дойла. Мать Алёши, Александра Васильевна, выписывала для детей журнал «Золотое детство», который они все с удовольствием читали. Потихоньку мальчик пристрастился и ко взрослой литературе – произведениям Достоевского, Толстого, Писемского, Мережковского, Леонида Андреева, Мопассана.

В детстве же он начал и сочинять: писал стихи, пьесы, приключенческие рассказы, даже авантюрный роман.

В восьмилетнем возрасте Алёша поступил в реальное училище, но проучился в нём всего один год – началась революция и перевернула привычный уклад жизни.

Во время Гражданской войны семья уехала из голодного Петрограда в Ярославскую губернию. Потом переезжала из города в город. Когда жить стало не на что, Алёшу и его младшего брата Васю отправили на ферму, где они должны были добывать себе пропитание сами. Об этом периоде своей жизни, когда он растерял семью, скитался по России, попадая в детские дома и колонии, беспризорничал, писатель рассказал в автобиографической повести «Лёнька Пантелеев».

В 1920 году Алёша оказался в петроградской «Школе социально-индивидуального воспитания имени Достоевского», куда собрали беспризорников из разных детских домов и колоний. Длинное и трудное название школы ребята сократили до короткого «Шкид». Здесь Алёша познакомился с Гришей Белых, который стал его лучшим другом и с которым они в 1924 году отправились в Баку, чтобы стать киноартистами и сниматься в фильме «Красные дьяволята». Но добрались они только до Харькова и вынуждены были вернуться назад в Петроград.

Чтобы прожить, приходилось заниматься самой разной работой – Алёша был учеником киномеханика, поварёнком, торговал газетами, учился на курсах киноактёров, был внештатным кинорепортёром, печатался в журналах.

В 1926 году друзьям пришла в голову мысль написать книгу о Шкиде. Рукопись книги, которую они сочинили за три месяца, им посоветовали показать С. Маршаку и Е. Шварцу, работавшим в редакции детских журналов «Ёж» и «Чиж», куда часто заглядывали К. Чуковский, Б. Житков, М. Зощенко, Д. Хармс, А. Гайдар. С благословения Евгения Львовича Шварца, который был официальным редактором книги, в 1927 году вышла знаменитая «Республика Шкид». Она сразу стала очень популярной, в библиотеках её брали нарасхват, она имела огромный читательский успех. Так вчерашние детдомовцы Алексей Еремеев и Григорий Белых стали писателями. Алёша придумал себе псевдоним – Л. Пантелеев, в память о своей шкидской кличке Лёнька Пантелеев. Правда, букву «Л» в своём литературном имени он никогда не расшифровывал.

После «Республики Шкид» Л. Пантелеев писал рассказы для детей, которые он объединил в несколько циклов: «Шкидские рассказы», «Рассказы о подвиге», «Рассказы для маленьких», «Маленькие рассказы», «Рассказы о детях». В течение нескольких лет (1938–1952) он писал автобиографическую повесть «Лёнька Пантелеев».

В 1942 году его, тяжело больного, эвакуировали из блокадного Ленинграда в Москву.

В госпитале он написал рассказы о героизме и мужестве ленинградских детей, которые наравне со взрослыми защищали свой город: дежурили на крышах, тушили зажигалки. «Присутствие детей, – писал Л. Пантелеев, – подчёркивало великий человеческий смысл нашей борьбы».

Выйдя из госпиталя, он снова пишет заявление с просьбой призвать его в армию. В 1943 году его направили в Военно-инженерное училище, затем в инженерные войска, где он был редактором батальонной газеты.

После войны, в 1947 году, Л. Пантелеев в звании капитана запаса вернулся в родной Ленинград, в котором жил и работал до последнего дня.

В семидесятые годы он написал цикл автобиографических рассказов «Дом у Египетского моста», в которых описал свои ранние детские годы, когда закладывается характер ребёнка, основы его личности.

Свою последнюю книгу Л. Пантелеев назвал «Приоткрытая дверь…». В ней он подвёл своеобразный итог всей своей писательской жизни.

Алексей Иванович Еремеев-Пантелеев умер в 1987 году, оставив нам свои замечательные книги, достойные его умного, взыскательного таланта.

С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я открывал французским ключом дверь, а она в это время, возвращаясь с прогулки, проходила мимо, вся раскрасневшаяся, утомленная и разгоряченная игрой. Куклу свою она тащила за руку, и кукла ее, безжизненно повиснув, также выражала крайнюю степень усталости и утомления.

Я поклонился и сказал:

Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и неуклюже пятиться по лестнице наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, еще раз испуганно посмотрела на меня сверху вниз, облегченно вздохнула, повернулась и, стуча каблучками, побежала наверх.

После этого я много раз видел ее из окна во дворе или на улице среди других детей. То тут, то там мелькал ее красный сарафанчик и звенел тонкий, иногда даже чересчур звонкий и капризный голосок.

Она была и в самом деле очень красива: черноволосая, курчавая, большеглазая, – еще немножко, и можно было бы сказать про нее: вылитая кукла. Но от полного сходства с фарфоровой куклой ее спасали живые глаза и живой, неподдельный, играющий на щеках румянец: такой румянец не наведешь никакой краской, про такие лица обычно говорят: «кровь с молоком».

Война помогла нам познакомиться ближе. Осенью, когда начались бомбежки, в моей квартире открылось что-то вроде филиала бомбоубежища. В настоящем убежище было недостаточно удобно и просторно, а я жил в первом этаже, и, хотя гарантировать своим гостям полную безопасность я, конечно, не мог, площади у меня было достаточно, и вот по вечерам у меня стало собираться обширное общество – главным образом дети с мамами, бабушками и дедушками.

Тут мы и закрепили наше знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей шесть лет, что живет она с мамой и с бабушкой, что папа ее на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов, что у нее шесть кукол и один мишка, что шоколад она предпочитает другим лакомствам, а «булочки за сорок» (то есть сорокакопеечные венские булки) простой французской…

Правда, все это я узнал не сразу и не все от самой Маринки, а больше от ее бабушки, которая, как и все бабушки на свете, души не чаяла в единственной внучке и делала все, чтобы избаловать ее и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала и порче не поддавалась, хотя в характере ее уже сказывалось и то, что она «единственная», и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. Застенчивость и развязность, ребенок и резонер – сочетались в ней очень сложно, а иногда и комично. То она молчит, дичится, жмется к бабушке, а то вдруг наберется храбрости и затараторит так, что не остановишь. При этом даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как бы ища у нее защиты, помощи и одобрения.

Между прочим, от бабушки я узнал, что Маринка ко всему прочему еще и артистка – поет и танцует.

Я попросил ее спеть. Он отвернулась и замотала головой.

– Ну, если не хочешь петь, может быть, спляшешь?

Нет, и плясать не хочет.

– Ну, пожалуйста, – сказал я. – Ну, чего ты боишься?

– Я не боюсь, я стесняюсь, – сказала она, посмотрев на бабушку, и, так же не глядя на меня, храбро добавила:

– Я ничего не боюсь. Я только немцев боюсь.

Я стал выяснять, с чего же это она вдруг боится немцев. Оказалось, что о немцах она имеет очень смутное представление. Немцы для нее в то время были еще чем-то вроде трубочистов или волков, которые рыщут в лесу и обижают маленьких и наивных красных шапочек. То, что происходит вокруг – грохот канонады за стеной, внезапный отъезд отца, исчезновение шоколада и «булочек за сорок», даже самое пребывание ночью в чужой квартире – все это в то время еще очень плохо связывалось в ее сознании с понятием «немец».

И страх был не настоящий, а тот, знакомый каждому из нас, детский страх, который вызывают в ребенке сказочные чудовища – всякие бабы-яги, вурдалаки и бармалеи…

Я, помню, спросил у Маринки, что бы она стала делать, если бы в комнату вдруг вошел немец.

– Я бы его стулом, – сказала она.

– А если стул сломается?

– Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается – я его лампой. А если лампа разобьется – я его галошей…

Она перечислила, кажется, все вещи, какие попались ей на глаза. Это была увлекательная словесная игра, в которой немцу уделялась очень скромная и пассивная роль – мишени.

Было это в августе или в сентябре 1941 года.

Потом обстоятельства нас разлучили, и следующая наша встреча с Маринкой произошла уже в январе нового, 1942 года.

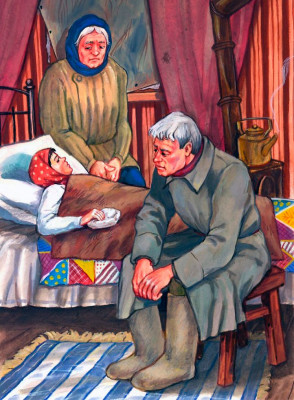

Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах. Сквозь заколоченные фанерой окна не проникал дневной свет, но ветер и мороз оказались ловчее, они всегда находили для себя лазейки. На подоконниках лежал снег, он не таял даже в те часы, когда в комнате удавалось затопить «буржуйку».

Маринка уже два месяца лежала в постели.

Убогая фитюлька нещадно коптила, я не сразу разглядел, где что. Сгорбленная старушка, в которой я с трудом узнал Маринкину бабушку, трясущимися руками схватила меня за руку, заплакала, потащила в угол, где на огромной кровати, под грудой одеял и одежды теплилась маленькая Маринкина жизнь.

– Мариночка, ты посмотри, кто пришел к нам. Деточка, ты открой глазки, посмотри…

Маринка открыла глаза, узнала меня, хотела улыбнуться, но не вышло: не хватило силенок.

Я сел у ее изголовья. Говорить я не мог. Я смотрел на ее смертельно бледное личико, на тоненькие, как ветки, ручки, лежавшие поверх одеяла, на заострившийся носик, на огромные ввалившиеся глаза – и не мог поверить, что это все, что осталось от Маринки, от девочки, про которую говорили: «кровь с молоком», от этой жизнерадостной, пышущей здоровьем резвушки.

Казалось, ничего детского не осталось в чертах ее лица.

Угрюмо смотрела она куда-то в сторону – туда, где на закоптелых, некогда голубых обоях колыхалась витиеватая тень от дымящей коптилки.

Я принес ей подарок – жалкий и убогий гостинец: кусок конопляной дуранды, завернутый, красоты ради, в тонкую папиросную бумагу. Больно было смотреть, как просияла она, с каким жадным хрустом впились ее мышиные зубки в каменную твердь этого лошадиного лакомства.

Воспитанная по всем правилам девочка, она даже забыла сказать мне «спасибо»; только расправившись наполовину с дурандой, она вспомнила о бабушке, предложила и ей кусочек. А подобрав последние крошки и облизав бумагу, она вспомнила и обо мне – молча посмотрела на меня и холодной ручкой дотронулась до моей руки.

– Бабушка, – сказала она. Голос у нее был хриплый, простуженный. – Бабушка, правда, как жалко, что когда мы немножко больше кушали, я не сплясала дяде?

Бабушка не ответила.

– А теперь что, не можешь? – спросил я.

Она покачала головой:

Бабушка опустилась на стул, заплакала.

– Боже мой, – сказала она. – Когда это все кончится только?!

Тут произошло нечто неожиданное. Маринка резко повернулась, подняла голову над подушкой и со слезами в голосе закричала:

– Ах, бабушка, замолчи, ты мне надоела! «Когда это кончится?!» Вот всех немцев перебьют, тогда и кончится…

Силенки изменили ей. Она снова упала на подушку.

Бабушка продолжала плакать. Я помолчал и спросил:

– А ты немцев все еще боишься, Маринка?

– Нет, не боюсь, – сказала она.

Пытаясь возобновить наш старый шуточный разговор, я сказал ей:

– А что ты станешь делать, если, скажем, немец вдруг войдет в твою комнату?

Она задумалась. Глубокие, недетские морщинки сбежались к ее переносице. Казалось, она трезво рассчитывает свои силы, стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всем доме днем с огнем не найдешь.

Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки.

– Что? – переспросил я.

– Я его укушу, – сказала Маринка. И зубы ее еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату.

Я погладил Маринкину руку и сказал:

– Он не придет, Маринка…

Много могил мы вырубили за эту зиму в промерзшей ленинградской земле. Многих и многих недосчитались мы по весне.

Я видел ее весной сорок второго года. Во дворе на солнышке играла она с подругами… Это была очень скромная, тихая и благопристойная игра. И это были еще не дети, а детские тени. Но уже чуть-чуть румянились их бледные личики, и некоторые из них уже прыгали на одной ножке, а это очень трудно – держаться на одной ноге: тот, кто пережил ленинградскую зиму, поймет и оценит это.

Увидев меня, Маринка бросилась мне навстречу.

– Дядя, – сказала она, обнимая меня, – какой вы седой, какой вы старый…

Мы поговорили с ней, поделились последними новостями. Оба мы по-настоящему радовались, что видим друг друга – какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми. Ведь не всякому выпала эта радость.

Когда мы уже простились, Маринка снова окликнула меня.

– Дядя, – сказала она, смущенно улыбаясь, – знаете что, хотите, я вам спляшу?

– Ого! – сказал я. – Ты уже можешь плясать?

– Да! Немножко могу. Но только не здесь. Пойдемте, знаете куда? На задний двор, около помойки…

– Нет, Мариночка, не надо, – сказал я. – Побереги силенки – они тебе еще пригодятся. А спляшешь ты мне знаешь когда? Когда мы доживем до победы, когда разобьем фашистов.

И, сказав это, я почувствовал, что беру на себя очень большое обязательство. Это была уже не игра, это была присяга.

Леонид Пантелеев — Маленький офицер: Рассказ

Шел первый год войны — той, что теперь в учебниках истории называют первой мировой. Но тогда еще не знали, что будет вторая, поэтому для нас это была просто война с немцами, или с тевтонами, как их часто ругали в газетах.

В те дни я, как и все, кто меня окружал, был настроен весьма воинственно, гордился, что папа мой — в Галиции, на передовых. По утрам, открывая «Петроградскую газету» (еще совсем недавно она называлась «Петербургской газетой»), прежде чем обратиться к сообщениям штаба верховного главнокомандующего с Западного и Кавказского фронтов, я очень бегло и неохотно пробегал глазами список убитых офицеров и более внимательно проглядывал списки раненых. Не признаваясь в этом даже самому себе, я искал и, пожалуй, не прочь был бы увидеть в длинном газетном списке фамилию некоего Еремеева И.А., поручика. Нет, избави боже, я не хотел, чтобы отцу оторвало руку или ногу, не хотел, чтобы он приехал домой калекой, но какое-нибудь легкое ранение в плечо или, скажем, в верхнюю часть бедра — это, говоря по правде, меня устраивало. Во-первых, это значило бы, что отец вернется домой, а во-вторых, вернулся бы он не просто офицером, а офицером-героем.

Раненых в то время в городе было еще не так много, они всюду обращали на себя внимание; в трамваях мальчики, в том числе и я, при появлении раненого офицера вскакивали, спешили уступить место. Восхищенными и даже завистливыми глазами провожали мы этих людей на костылях или с черными эбонитовыми палками, или с рукой, согнутой под острым углом и засунутой, как в муфту, в черную креповую повязку, перекинутую через плечо.

Конечно, завидовали мы не только раненым. Возвращаясь после уроков из училища, я часами простаивал на широком Троицком проспекте, где в те дни восхитительно пахло мокрым шинельным сукном, сапогами, махоркой, где с утра до ночи занимались солдаты-новобранцы: маршировали, пели про канареечку-пташечку, бегали, кричали «ура», ползали на животах по булыжной мостовой, щелкали затворами, прокалывали штыками соломенные чучела, рассчитывались «на первый-второй», снова бегали, снова шагали и снова с присвистом пели про канареечку-пташечку, которая жалобно поет…

Дома, кое-как пообедав, наскоро приготовив уроки, я опять обращался к военным делам. Хотелось, конечно, поиграть в войну, но играть было не с кем. Вася был маленький, он мог только бегать и кричать «ура», а Ляля — та только-только начинала лепетать, она, я думаю, даже понятия не имела, что такое война.

Приходилось играть в солдатики, которых я сам и мастерил. Уже второй год мама выписывала для меня детский журнал «Задушевное слово», и каждую пятницу почтальон приносил мне вместе с тоненькой тетрадкой журнала солидный пакет «бесплатных приложений». В этом году я получил, среди прочего, очень много листов для вырезывания. На этих еще слегка липких, еще пахнущих литографской краской листах были изображены солдаты и офицеры всех родов войск: пехота, артиллерия, казаки, уланы, самокатчики, мотоциклетисты… На отдельных листах были отпечатаны зеленовато-серые пушки, полковые кухни, санитарные повозки, а также разрывы снарядов, похожие на букеты завядших цветов или, еще больше, на черные, в красных пятнах веники. Все это, будучи вырезанным и склеенным, можно было расставлять на полу или на столе, можно было устраивать целые сражения. Тем более что в бесплатных приложениях были представлены не только русские, но и наши противники — немцы и австрийцы. Правда, эти противники главным образом убегали, показывая спины с зелеными ранцами, или сдавались в плен, поднимая раскинутые в стороны руки.

Вырезывание и склеивание было занятием нелегким. Чтобы изготовить десяток таких солдат или офицеров, требовалось час-полтора времени. Гораздо легче было солдатиков рисовать, особенно тем способом, каким это делал я: две палочки — ноги, палочка — туловище, еще две палочки — руки, что-то вроде кочерги или цифры 4 — винтовка с примкнутым штыком, коротенькая горизонтальная палочка — голова вместе с фуражкой, и вот солдат уже готов, вооружен, обмундирован и может хоть сейчас идти в бой. Такие фигурки выходили из-под моего пера тысячами. Ими, как муравьями, были усеяны страницы всех моих учебников и тетрадей, поля газет и даже белая доска моей маленькой домашней парты.

Конечно, я не только играл. Я читал газеты, следил за ходом военных действий, крохотными бело-сине-красными бумажными флажками отмечал на карте продвижение наших войск и черно-красно-желтыми флажками — передвижения неприятеля. В «Петроградской газете», а также в журналах «Нива», «Лукоморье», «Всемирная панорама» я читал о подвигах русских чудо-богатырей, среди которых на первом месте стояли, конечно, совершенно невероятные подвиги донского казака Кузьмы Крючкова — того самого, что в одиночку захватил в плен одиннадцать тевтонов. Но самое сильное волнение вызывали в моей душе рассказы о героях малолетних, о юных разведчиках. В каком-то журнале я видел фотографию мальчика моего возраста. Этот «сирота Ваня» был снят в высоких солдатских сапогах, в барашковой шапке с кокардой и в гимнастерке с погонами. На груди у него висела большая круглая медаль. Отличился этот сирота тем, что «подносил патроны».

Правда, гораздо чаще в глаза мне попадали сообщения, вроде следующего:

«Линейные жандармы Н-ской железной дороги сняли с крыши товарного вагона ученика IV класса Пензенского реального училища А.Голубева, державшего направление в сторону фронта. Юный патриот водворен в родительский дом».

«В городе Т., в прифронтовой полосе, задержаны два гимназиста Суров и Лентовский. Мальчики, по их словам, пробирались на передовые позиции, чтобы стать юными разведчиками».

Но даже и эти незадачливые гимназисты и реалисты вызывали во мне жгучую зависть. Еще бы — ведь их, этих снятых с вагонной крыши неудачников, в «Петроградской газете» именовали юными патриотами! Не один раз мелькали и в моей голове мысли о побеге на фронт. Но до поры, до времени мне казалось, что мечтам моим никогда не осуществиться. Нет, я не считал себя отпетым трусом. Пойти в разведку, поднести патроны — на это у меня храбрости, пожалуй, хватило бы. Боялся я не пуль и не австрийских или немецких штыков. Пугало меня другое. Я был застенчив. И при этом еще ужаснейшим образом картавил. Для меня пыткой было зайти по маминой просьбе в аптеку или в булочную. А тут не аптека и не булочная, тут — фронт! Я холодел от одной мысли, что, прежде чем туда попадешь, надо к кому-то обращаться, надо выспрашивать у прохожих или у носильщиков на вокзале, где, в какой стороне этот фронт находится.

Но вот один маленький случай, одна мимолетная встреча в Гостином Дворе все решила. Сомнения мои были побеждены.

Однажды после обеда мама поехала за какими-то покупками, кажется, за шелковой узенькой лентой для модной тогда вышивки «ришелье», и взяла меня с собой. Возвращаясь, мы шли по Садовой в сторону Сенной и, подходя к Банковской линии, увидели под аркадой Гостиного Двора какое-то оживление, какое-то копошение людей. В этой говорливой толпе преобладали женщины, дамы. Слышались возбужденные голоса, кто-то всхлипывал.

Забыв о своих хороших манерах, я с ходу и довольно ловко втиснулся в эту благоухающую и шуршащую шелками толпу. Втиснулся и застыл очарованный.

Даже сейчас, столько лет спустя ясно вижу эту картину.

У ворот, ведущих внутрь Гостиного, прижавшись спиной к белой стене, опустив голову, повиснув на двух костылях, стоит очень красивый бледнолицый, с черным, шелковистым, упавшим на мраморный лоб чубом мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. На мальчике — мягкого светло-серого сукна офицерская шинель с золотыми пуговицами и с красными отворотами, на плечах — золотые погоны, на каждом — по две звездочки. И самое удивительное, даже уже почти волшебное: на груди у мальчика повис и слегка покачивается — офицерский Георгиевский крест на черно-оранжевой георгиевской ленточке.

Чувствуя себя пигмеем, ничтожеством в своих коротеньких штанишках и в синей матросской курточке, я стоял полуоткрыв рот и не сразу заметил, что у ног мальчика, на каменном полу галереи лежит козырьком кверху ладная офицерская фуражечка с красным околышем. Фуражка была до краев наполнена деньгами. Там блестело серебро, желтели бумажные рубли, зеленели трешки. Мне показалось даже, что в этом ворохе бумажных денег мелькнул уголок «красненькой», десятирублевки. И тоже не сразу обратил я внимание на пожилую женщину в трауре, стоявшую на том же углу в двух шагах от маленького офицера. Прижимая к глазам комочек платка, женщина плакала и сквозь слезы что-то рассказывала окружавшим ее дамам.

— Это мать… мать, — восторженным шепотом объяснила моей маме высокая дама в пенсне. — Мать юного героя!

А в фуражку все падали и падали деньги. Мама моя тоже открыла портмоне и высыпала из него все, что там было, — всю мелочь.

— Мерси, — глухо и чуть-чуть в нос сказал мальчик, тряхнув смоляным чубом.

Кто-то за моей спиной спросил у него:

— Господин подпоручик, простите, а за что вас наградили Георгиевским крестом?

— За героический подвиг, мадам, — так же глухо ответил он.

— Сколько же вам лет? — спросил кто-то другой.

— На Ильин день исполнится четырнадцать.

— А где вас ранило? На каком фронте?

— В Галиции. Под городом Лимберг.

Сердце в груди у меня затрепетало. Подумать только: в Галиции! Там, где мой папа! Мне хотелось спросить у мальчика: а как же, каким образом ему удалось попасть в Галицию? Где ему выдали шинель, фуражку. Но разве мог я задать хоть один вопрос этому великолепному, бледному, как Печорин, подпоручику и георгиевскому кавалеру?!

Вечером после этой встречи в Гостином Дворе я долго не мог заснуть. Было твердо и окончательно решено: я бегу на фронт!

К побегу следовало готовиться. Я знал, что прежде всего в этих случаях начинают сушить сухари. Но, увы, я был такой тёпа, такой маменькин сынок, что понятия не имел, как это делается. Я знал, что ванильные сухари покупают в булочной Венцеля на Лермонтовском или в кондитерской Иванова у Мариинского театра. Но ведь не с такими же сухарями люди бегут на фронт. Сухари надо сушить самому. И вот я стал потихоньку выносить из столовой, а случалось, и из кухни, куски черного хлеба, ситного или французской булки. Эти ломти и горбушки я складывал украдкой в ящик своей маленькой белой парты, стоявшей у первого из трех окон детской. Однако очень скоро выяснилось, что черный хлеб таким образом сушиться почему-то не хочет. Дня через три, выдвинув ящик парты, я отпрянул и сморщил нос: из ящика пахнуло чем-то очень нехорошим. Темно-коричневые ржавые ломтики были покрыты бирюзовым налетом плесени.

Зато белый хлеб засыхал отлично. Горбушка франзолика съеживалась, на ней появлялись трещины, она делалась твердой, как грецкий орех, я с хрустом грыз ее, и уже в одном этом хрусте было что-то мужественное, фронтовое, солдатское.

Но тут случилось еще одно событие, исключительно радостное: приехал на побывку мой папа! Если не ошибаюсь, это был первый его приезд в Петроград с начала войны. Для меня эти три или четыре дня оказались днями блаженства. Нет, не было ни поцелуев, ни каких-нибудь особенно ласковых слов, ни особенно задушевных разговоров. Но уже одно то, что отец находился дома, что в квартире опять пахло его папиросами «Яка», его вежеталем, его фронтовой шинелью, его сапогами, кобурой, портупеей, что по утрам я слышал за дверью столовой его глуховатый голос и особенное, его, отцовское позвякиванье ложечкой в чайном стакане, — уже одно это переполняло меня радостью.

После этого молчать больше я не мог. Меня распирало желание хоть как-нибудь, хоть намеком, хоть полунамеком поделиться с отцом моими патриотическими настроениями и распиравшими меня тайными замыслами. Стараясь не отставать от него и идти с ним в ногу, я стал сбивчиво рассказывать, что вот, мол, недавно мы с мамой были в Гостином Дворе, покупали что-то и видели там маленького офицера.

— Какого «маленького»? — спросил отец, не поворачивая головы. — Низенького роста, что ли?

— Да нет, — сказал я. — Пгосто маленький. Мальчик еще.

И я рассказал обо всем, что мы с мамой видели: о мальчике-подпоручике, о золотых погонах, о Георгиевском кресте, о старушке в траурной вуали…

Отец глухо посмеялся, похмыкал, пофыркал.

— Глупости, — сказал он. — Никакой этот мальчик не офицер.

Помню, я не только удивился — я испугался.

— Как? Почему глупости? Почему не офицег?

— А потому, что в четырнадцать лет подпоручиком стать нельзя.

— Нет, можно, — воскликнул я, сам удивляясь смелости, с какой позволяю себе разговаривать с отцом. — Можно! Его потому что за подвиг… пгоизвели… за гегоический…

— А ты это откуда знаешь?

— Сам? «Произвели за подвиг»? Так и сказал?

Отец опять пофыркал, похмыкал.

— Стрелок он, а не герой, этот твой подпоручик.

— Что значит стгелок? — не понял я. — Ну, вот… Ведь все-таки, значит, он стгелял?

— Не знаю из чего… Стрелками называют мазуриков, обманщиков. Это нищие, которые притворяются калеками, чтобы разжалобить баб.

— Нет. — вдруг закричал я.

И остановился. И еще раз во весь голос закричал:

— Ты что? — сказал папа. — Ты что кричишь? С ума сошел?

Он взял меня за руку.

Но я не мог идти. Что-то со мной случилось. Не шли ноги. Никогда раньше со мной такого не бывало. Отец пробовал вести меня, но я, как связанный, повис на его руке. И худо мне стало, закружилась голова, скрутило что-то в животе.

— Меня тошнит, — провякал я, вцепившись в папину руку.

— Эх ты, — сказал папа.

Он оттащил меня за угол. И там, на газончике, у ограды дворцового сада, меня стошнило. Отец постоял, подождал, дал мне чистый платок.

— Ну что, легче стало?

— Да, благодагю вас, — простонал я.

На Невском отец подозвал извозчика, подсадил меня на сиденье. Извозчик спросил адрес, почмокал губами, пролетка дернулась и мягко покатилась по торцовой мостовой.

Отец слегка придерживал меня за плечо. За всю дорогу он только один раз спросил, лучше ли мне, и я сказал, что да, лучше, хотя как раз в эту минуту мы проезжали мимо Пажеского корпуса*, а напротив был Гостиный Двор, и мне опять вспомнился этот стрелок, и опять меня стало давить и мутить. Но я сжал зубы и справился с этой гадостью.

На Фонтанке, пока отец расплачивался с извозчиком, я юркнул в вороте, добрался до подъезда и, хватаясь руками за перила, поднялся на второй этаж. Мне было стыдно смотреть отцу в глаза. Но, как мне показалось, и ему тоже почему-то было стыдно.

Маме ни он, ни я ничего не сказали. Уйдя в детскую, где Вася и Ляля шумно играли в лошадки, бегали и звенели бубенчатыми вожжами, я сел за парту, хотел вынуть книгу, но в эту минуту пришла горничная Стеша и сказала:

Скинув свой защитный френч и повесив его на спинку стула, отец сидел за письменным столом, курил и поигрывал серебряной почерневшей вставочкой.

— Ну как? — сказал он с какой-то кривоватой усмешкой.

Я осторожно прикрыл дверь, подошел к столу.

— Хогошо. Благодагю вас.

— Да, — усмехнулся я так же кривовато.

— Я вот что хотел, — сказал отец, покашливая, постукивая вставочкой и глядя куда-то в сторону, за окно. — Вообще-то, ты знаешь, всякие бывают чудеса на свете. У нас, например, в полку один полячок, тоже лет четырнадцати-пятнадцати, до унтера дослужился…

Я стоял, опустив голову, и, не глядя на отца, старательно выковыривал ногтем канцелярскую кнопку, которой был пришпилен к столу отставший уголок зеленого ломберного сукна.

— Ты что там? Оставь! — рассердился отец.

Я испуганно посмотрел на него и опустил руки по швам.

— Понял, что я сказал?

— Я не об этом. А я о том, что, черт его знает, может быть, и в самом деле не стрелок этот твой маленький подпоручик. А? Как ты думаешь?

Я опять опустил глаза.

— Я не знаю, — сказал я.

— Ну, в общем, шут с ним, с этим подпоручиком, — сказал папа. — Я не о нем хотел… Я вот о чем. Скажи мне честно: ты на войну пойти мог бы?

Я вздрогнул и поднял глаза.

Теперь и он смотрел на меня. Мне казалось, что глаза его слегка заблестели, повеселели.

— А ранить могли бы тебя?

— Еще бы. На войне это, ты знаешь, раз-два. А теперь скажи: без руки, без ноги ты милостыню просить пошел бы?

— Нет, — ответил я, не задумываясь.

— Вот, брат. В этом весь вопрос. Русский офицер, да и не только русский, а и вообще всякий благородный человек христарадничать не станет. Даже если ему и очень худо придется.

— Да, — сказал я. — Я ведь тоже немножко удивился.

— А что мальчик этот деньги собигает.

— Поди сюда, — сказал папа.

Я подошел. Он обнял меня и поцеловал куда-то в висок. Я неуклюже прижался к нему и тоже с наслаждением поцеловал его жесткий, колючий, пахнущий вежеталем ежик.

…Теперь я больше всего боялся, что найдут сухари и что папа узнает. Надо было куда-нибудь их девать, эти сухари. Выбросить в мусорное ведро, отнести на помойку? Нет, этого я не мог сделать. Я очень давно, едва ли не с пеленок знал, что выбрасывать хлеб — самый страшный грех. С вечера я украдкой набил сухарями карманы штанов и матросской куртки, а утром, когда Елена Ивановна, наша бонна, одевала Васю, чтобы вести нас в училище, спустился во двор и незаметно прошел в курятник. Куры сидели под потолком на своем сером, заляпанном белой известкой насесте, а большой рыжевато-черный петух с красной бородкой и с таким же сочным красным гребешком расхаживал взад и вперед по курятнику и, поглядывая наверх, что-то сердито и оживленно объяснял своим подругам.

Я высыпал сухари в угол, где в пыли и в паутине стояли какие-то битые тарелки с водой. Петух подошел, клюнул сухарь и, метнув на меня не то гневный, не то презрительный взгляд, с новой энергией забегал по курятнику, выговаривая что-то своим дамам. Выйдя во двор, я подтянул ремешки ранца и поспешил к воротам — догонять Елену Ивановну и Васю.