Секреты Третьяковки: Картины со скандальными историями, наделавшие немало шума при своем создании

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Третьяковка и по сей день хранит немало шедевров русской живописи, истории создания которых в свое время вызвали громкие скандалы и разбирательства.

Обнаженное искусство

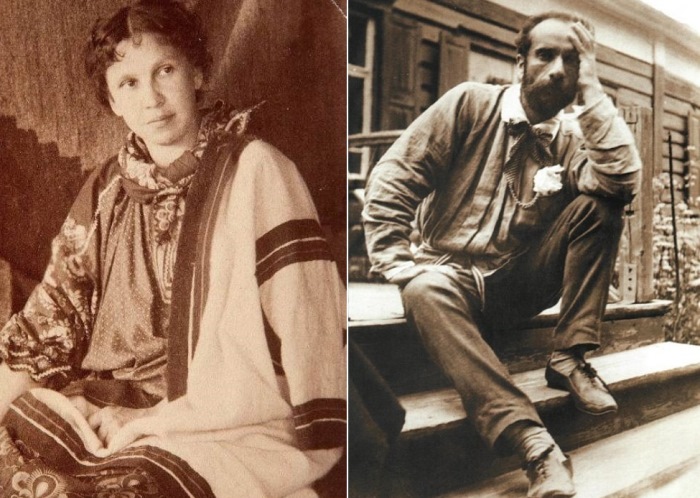

В центр этого скандала попал известный русский художник Борис Кустодиев и его модель, актриса Московского художественного театра Фаина Шевченко. С нее то и писал художник в 1915 году пышнотелую оголенную диву, которая стала героиней полотна «Красавица».

Но самый шокирующий эффект это событие произвело на режиссёра МХАТа Константина Станиславского, где служила Фаина Шевченко. Он пришел в ужас от того, что актриса его театра оказалась замешанной в таком «мещанском» скандале, да к тому же в таком виде.

Москва еще долго гудела, перебирая косточки и Кустодиеву и актрисе, но народная любовь к весёлой и талантливой Фаине позволила потихоньку забыть ее «грех» в глазах общественности. А слава пышнотелой «Красавицы» не помешала ей еще длительное время служить в театре и получить две Сталинские премии!

Без разрешения

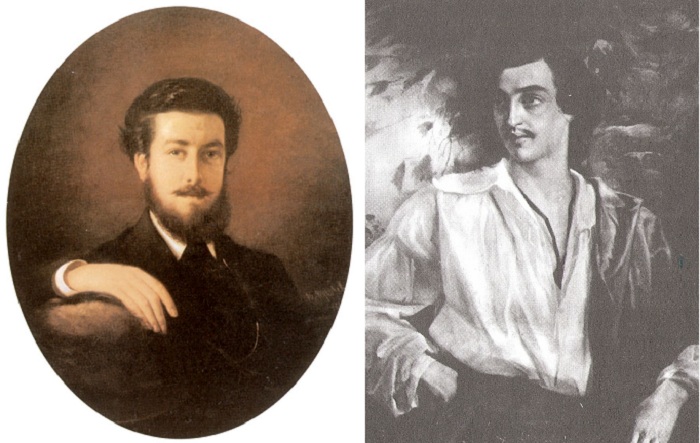

Соответственно Варенцов, увидев свой образ на полотне закатил художнику скандал. И Пукиреву, дабы его замять, пришлось немедля дописать элегантную бородку шаферу. Однако после этого образ шафера начал смахивать на самого художника и тут-то все припомнили историю о несчастной любви самого Пукирева: в юности и его любимую отдали замуж за более богатого и перспективного.

Охотник-рогоносец

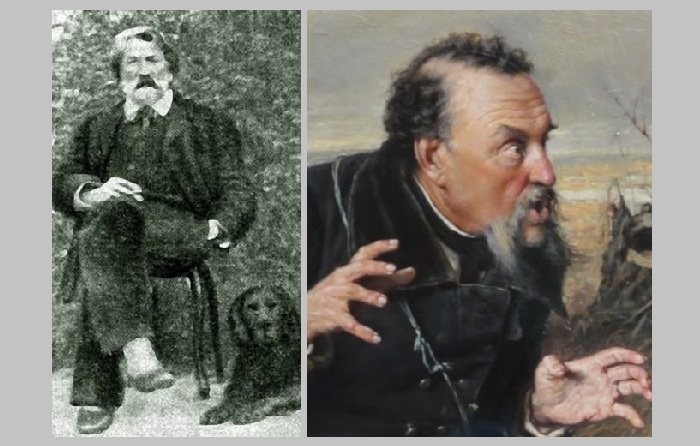

И нужно заметить, что доктор и в жизни любил приврать, прихвастнуть и покрасоваться перед друзьями. Москвичи, приходя в Третьяковку посмотреть на шедевр Перова, еще долго сравнивали Кувшинникова с образом «бывалого» и потешались над ним. И вся эта история оказалась бы совсем невинной если бы не одно «но».

Однако на писателя Чехова обрушилась лавина скандальных обвинений, и ему ничего не оставалось, как переделать первоначальную версию рассказа, изменив некоторые детали, дабы сходство не было таким заметным. Но было уже поздно, Кувшинникову до конца дней пришлось носить ярлык рогоносца. Не на шутку обиженная Софья Петровна прекратила общение с писателем, а Исаак Левитан даже пригрозил дуэлью. Художник был оскорблен не ролью любовника в этой истории, а тем, что явился прототипом посредственного художника Рябовского, с чем он никак не мог согласиться в отношении себя.

Мало-помалу история утихла. До суда дело не дошло. А не то, об этой истории узнала бы не то что вся Москва, а вся империя.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Тайны шедевров Третьяковской галереи

Государственная Третьяковская галерея — самый известный музей столицы, уникальная сокровищница художественных шедевров. Об интересных фактах из истории знаменитых картин галереи — в нашем материале

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Эта довольно жуткая картина Ильи Репина написана в 1885 году и известна также под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Данное произведение искусства не понравилось императору Александру III, вследствие чего было запрещено к показу на три месяца, став первой картиной в Российской империи, подпавшей под цензуру.

В 1913 году картину три раза ударил ножом душевнобольной иконописец.

Узнав о случившимся, хранитель галереи Е. М. Хруслов бросился под поезд. Сам Репин специально приехал в город, чтобы воссоздать лица изображенных, но сделал это не очень удачно в связи с изменившимися художественными взглядами. Реставраторам пришлось хорошенько поработать над тем, чтобы довести шедевр до своего первоначального вида. А Репин даже не заметил изменений, увидев позже восстановленное полотно.

А совсем недавно, в 2013 году, группа историков и православных активистов потребовала убрать картину из Третьяковской галереи, так как она, по их словам, оскорбляла патриотические чувства русских людей. Полотно снимать отказались.

А в насмешку над такой просьбой арт-группа «Митьки» сообщила о том, что начала работу над картиной «Митьки дарят Ивану Грозному нового сына», которая станет заменой «неподобающего» полотна.

«Грачи прилетели»

История создания этого шедевра, ставшего одной из вершин русского пейзажа, загадочна и не особо освещена. Известнейшая картина Алексея Саврасова была создана художником в период после смерти новорожденной дочери и во время болезни жены. Автор культового пейзажа много раз пытался повторить свой шедевр позже и закончил тем, что за еду и выпивку расписывал стены трактиров копией своей картины.

«Черный квадрат»

Ну как же обойтись без одной из самых обсуждаемых и самых известных картин в русском искусстве? Автор «Черного квадрата» Казимир Малевич утверждал, что на создание знаменитого детища ушло несколько месяцев. Причем, по одной из версий, шедевр вышел вследствие того, что художник не успел к нужному сроку закончить картину и замазал работу черной краской.

А после завершения работы, получив признание публики, авангардист произвел на свет еще несколько копий своего шедевра (по некоторым данным, их число достигает семи). Точно известно о четырех «Черных квадратах» с различными фактурой, оттенком, рисунком и размерами, два из которых можно отыскать в Третьяковской галерее, одну — в Эрмитаже, и еще одну — в Русском музее.

После тщательного исследования «Черного квадрата» с помощью микроскопа и рентгена было обнаружено, что под ним спрятано целых две работы художника. Причем было установлено, что одна из них относится к кубофутуристическому периоду творчества Казимира Малевича, а вторая — к протосупрематическому. Нашлась и надпись, сделанная рукой автора: «Битва негров ночью». Она является отсылкой к полотну Альфонса Алле, написанному ранее и в шутку сделанному полностью в черном цвете. А еще расположение этой самой надписи говорит о том, что шедевр Малевича висит в галерее вверх ногами.

Портрет писателя Антона Павловича Чехова

Основатель галереи, Павел Третьяков ради заполучения нужной картины оплачивал художникам дорогу к объекту творчества, который порой находился на очень даже приличном расстоянии от Москвы. Именно так произошло и с портретом Антона Чехова, для созданием которого Осип Браз был отправлен в Ниццу в 1898 году. Но тогда еще совсем молодому начинающему живописцу так и не удалось раскрыть на полотне черты характера известного писателя. Первый вариант, написанный в России в 1897 году, забраковал как сам художник, так и Третьяков. Второй же, созданный в Ницце, увы, не понравился самому Чехову, который написал о нем в одном из писем следующее: «Выражение такое, точно я нанюхался хрену».

«Утро в сосновом лесу»

Кто же не знает знаменитую картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу»? Многие привыкли именовать ее проще — «Три медведя», хотя на полотне четко изображено четыре медведя. А связано народное название с популярностью советских конфет «Мишка косолапый» с репродукцией данного произведения на фантике, где четвертый мишка попросту не поместился.

Интерес составляет и подпись картины, ведь на самом деле мишек нарисовал художник Константин Савицкий — друг Шишкина, а сам Шишкин создал красивый лесной пейзаж. То есть перед нами результат совместного творчества двух авторов. Существует история, что когда шедевр приобрел у Шишкина за 4 тысячи рублей Третьяков, он и снял с него подпись Савицкого, поскольку видел в картине лишь свойственное творчеству Шишкина.

Узнав о такой щедрой сумме, выплаченной за полотно, Константин Савицкий пришел к другу получить свою долю. Шишкин же предложил ему тысячу рублей. То, что его работу оценили в четверть стоимости картины, очень задело самолюбие Савицкого, который с возмущением заявил, что главное в ней — именно медведи, а Шишкин лишь нарисовал фон. На это заявление обиделся уже Шишкин, считавший полотно самостоятельным произведением и без зверей. К тому же художник сам нарисовал эскизы медвежьей семьи. В итоге совместных картин бывшее друзья больше не создавали.

«Портрет неизвестного в треуголке»

Этот портрет молодого человека с очень нежными чертами лица был создан Федором Рокотовым еще в начале 1770-х годов. По поводу личности героя, изображенного на одном из самых загадочных творений художника, существует две версии. Согласно первой, полотно является портретом графа А. Г. Бобринского, сына Екатерины II и ее фаворита Г. Г. Орлова.

Вторая же версия куда интереснее, к тому же основана на данных рентгенограммы. Результаты исследования показали, что на картине на самом деле изображена женщина: под верхним слоем краски были обнаружены брошь и декольте. Лицо же осталось нетронутым. Выяснилась и следующая история: когда-то близкий друг Рокотова заказал у него портрет супруги, но она умерла, а когда мужчина женился во второй раз, то попросил художника дорисовать картину так, чтобы он мог любоваться ею, не оскорбляя при этом чувств второй супруги. Рокотов принял решение изменить пол персонажа картины, вследствие чего и получился портрет неизвестного.

Десять занимательных историй о картинах из Третьяковской галереи

Сегодня в каждом музее можно послушать замечательных экскурсоводов, которые подробно расскажут и о собрании, и о художниках, в нем представленных. В то же время многие родители знают, что большинству детей сложно провести в музее даже час, а рассказы об истории живописи довольно быстро их утомляют. Чтобы дети в музее не заскучали, мы предлагаем «шпаргалку» для родителей — десять занимательных историй о картинах из Третьяковской галереи, которые будут интересны и детям, и взрослым.

1. Иван Крамской. «Русалки», 1871 г.

Иван Крамской в первую очередь известен как автор картины «Неизвестная» (ее часто ошибочно называют «Незнакомка»), а также целого ряда прекрасных портретов: Льва Толстого, Ивана Шишкина, Дмитрия Менделеева. Но детям лучше начинать знакомство с его творчеством с волшебной картины «Русалки», с которой связана вот какая история.

В августе 1871 года художник Иван Крамской гостил в загородном имении своего знакомого, любителя искусства и знаменитого мецената Павла Строганова. Гуляя по вечерам, он любовался луной и восхищался ее волшебным светом. Во время этих прогулок художник решил написать ночной пейзаж и постараться передать все очарование, все волшебство лунной ночи, «поймать луну» — по его собственному выражению.

Крамской приступил к работе над картиной. Появились берег реки в лунную ночь, пригорок и домик на нем, окруженный тополями. Пейзаж был прекрасен, но чего-то не хватало — волшебство на холсте не рождалось. На помощь художнику пришла книга Николая Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки», точнее история под названием «Майская ночь, или Утопленница» — сказочная и немного жутковатая. И вот на картине появились девушки-русалки, освещенные лунным светом.

Художник так тщательно работал над картиной, что она стала ему сниться и ему постоянно хотелось что-то в ней доделать. Спустя год после того, как ее купил основатель Третьяковской галереи — Павел Третьяков, — Крамской в очередной раз захотел что-то в ней изменить и вносил небольшие правки прямо в выставочном зале.

Полотно Крамского стало первой «сказочной» картиной в истории русской живописи.

2. Василий Верещагин. «Апофеоз войны», 1871 г.

3. Алексей Саврасов. «Грачи прилетели», 1871 г.

Картину «Грачи прилетели» все знают с детства, и наверняка каждый писал по ней школьные сочинения. И сегодня учителя обязательно расскажут детям про лирические пейзажи Саврасова и про то, что уже в самом названии этой картины слышится радостное предвестие утра года и все в ней исполнено глубокого, близкого сердцу смысла. Между тем, мало кто знает о том, что знаменитых «Грачей…», равно как и всех остальных работ Саврасова, могло и вовсе не быть.

Алексей Саврасов был сыном мелкого московского галантерейщика. Желание мальчика заниматься живописью не вызывало у родителя восторга, но тем не менее в Московское училище живописи и ваяния Кондрат Саврасов сына отпустил. И учителя, и одноклассники признавали талант юного художника и прочили ему великое будущее. Но сложилось так, что, не проучившись и года, Алексей, по-видимому, из-за болезни матери, был вынужден прекратить учебу. Его преподаватель Карл Рабус обратился за помощью к обер-полицмейстеру Москвы генерал-майору Ивану Лужину, который помог талантливому юноше получить художественное образование.

Если бы Лужин не принял участия в судьбе молодого художника, одна из самых известных картин в истории отечественной живописи никогда не появилась бы на свет.

4. Василий Поленов. «Московский дворик», 1878 г.

Иногда, для того чтобы написать прекрасную картину, художник много путешествует, долго и придирчиво ищет самые красивые виды, в конце концов, находит заветное место и раз за разом приходит туда с этюдником. А бывает и так, что для того, чтобы создать замечательную работу, ему достаточно просто подойти к собственному окну, взглянуть на совершенно обычный московский дворик — и случается чудо, появляется удивительный пейзаж, наполненный светом и воздухом.

Именно такое чудо произошло с художником Василием Поленовым, который выглянул из окна своей квартиры в начале лета 1878 года и довольно быстро написал увиденное. Легко скользят по небу облака, все выше поднимается солнце, нагревая своим теплом землю, зажигая блеском купола церквей, укорачивая густые тени. Казалось бы — незамысловатая картина, к которой сам художник поначалу серьезно не относился: написал и почти забыл о ней. Но тут его пригласили принять участие в выставке. Ничего значительного у него не оказалось, и Поленов решил выставить «Московский дворик».

Как ни странно, именно эта «незначительная картинка» принесла Василию Поленову известность и славу — ее полюбили и публика, и критики: в ней есть и тепло, и яркие краски, а ее героев можно рассматривать бесконечно, придумывая историю про каждого из них.

5. Иван Шишкин. «Утро в сосновом лесу», 1889 г.

«Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина — наверное, самая знаменитая картина из коллекции Третьяковской галереи. В нашей стране ее знают все, благодаря репродукциям в школьных учебниках, а может, благодаря шоколадным конфетам «Мишка косолапый».

Но далеко не всем известно, что сам Шишкин написал только утренний лес в туманной дымке, а к медведям отношения не имеет. Эта картина — плод совместного творчества Шишкина и его друга, художника Константина Савицкого.

Иван Шишкин был непревзойденным мастером изображать всякие ботанические тонкости — критик Александр Бенуа его изрядно ругал за пристрастие к фотографической точности, называл его картины безжизненными и холодными. А вот с зоологией художник не дружил. Рассказывают, что именно поэтому Шишкин обратился к Савицкому с просьбой помочь ему с медведями. Савицкий приятелю не отказал, но всерьез к своей работе не отнесся — и подпись ставить не стал.

Позже Павел Третьяков приобрел это полотно у Шишкина, и художник предложил Савицкому оставить подпись на картине — все-таки они вместе над ней работали. Савицкий так и сделал, однако Третьякову это не понравилось. Заявив, что картину он покупал у Шишкина, а про Савицкого и знать ничего не желает, потребовал растворитель и собственными руками удалил «лишнюю» подпись. Так и получилось, что сегодня в Третьяковской галерее указывают авторство только одного художника.

6. Виктор Васнецов. «Богатыри», 1898 г.

Самым «сказочным» художником в истории русской живописи считается Виктор Васнецов — именно его кисти принадлежат такие известные работы, как «Аленушка», «Витязь на распутье», «Богатырский скок» и многие другие. Но самая его известная картина — «Богатыри», на которой изображены главные герои русских былин.

Сам художник описывал картину так: «Богатыри Добрыня, Илья и Алеша Попович на богатырском выезде — примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого?».

Посередине на вороном коне Илья Муромец, смотрит вдаль из-под ладони, в одной руке у богатыря копье, в другой булатная палица. Слева на белом коне Добрыня Никитич, вынимает меч из ножен. Справа на коне рыжей масти Алеша Попович, держит в руках лук со стрелами. С героями этой картины — точнее с их прообразами — связана любопытная история.

Виктор Васнецов долго думал, как должен выглядеть Илья Муромец, и долго не мог найти «правильное» лицо — смелое, честное, выражающее одновременно и силу, и доброту. Но однажды совершенно случайно он встретился с крестьянином Иваном Петровым, который приехал в Москву на заработки. Художник был поражен — на московской улице он увидел настоящего Илью Муромца. Крестьянин согласился позировать Васнецову и… остался в веках.

В былинах Добрыня Никитич довольно молод, но на картине Васнецова почему-то изображен человек средних лет. Почему же художник решил столь вольно поступить с народными сказаниями? Разгадка проста: в образе Добрыни Васнецов изобразил себя, достаточно сравнить картину с портретами и фотографиями художника.

7. Валентин Серов. «Девочка с персиками. Портрет В. С. Мамонтовой», 1887 г.

«Девочка с персиками» — один из самых известных портретов в истории русской живописи, написанный художником Валентином Серовым.

Девочка на портрете — Верочка, дочь мецената Саввы Мамонтова, в доме которого художник часто бывал. Интересно, что персики, лежащие на столе, не были привезены из теплых краев, а выросли неподалеку от Москвы, прямо в усадьбе Абрамцево, что в XIX веке было делом совсем необычным. У Мамонтова работал садовник-волшебник — в его умелых руках фруктовые деревья цвели даже в феврале, а урожай собирали уже в начале лета.

Благодаря серовскому портрету, Вера Мамонтова вошла в историю, но сам художник вспоминал, каких трудов стоило ему уговорить позировать 12-летнюю девочку, которая отличалась на редкость непоседливым характером. Серов работал над картиной почти месяц, и каждый день Вера по несколько часов смирно сидела в столовой.

Труды оказались не напрасными: когда художник представил портрет на выставке, картина очень понравилась публике. И сегодня, спустя более ста лет, «Девочка с персиками» восхищает посетителей Третьяковской галереи.

8. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», 1883–1885 гг.

9. Михаил Врубель. «Демон сидящий», 1890 г.

10. Александр Иванов. «Явление Христа народу (Явление Мессии)», 1837–1857 гг.

Картина Александра Иванова «Явление Христа народу» — событие уникальное в истории отечественной живописи. О ней непросто говорить с детьми, особенно 6–7-летними, но увидеть это монументальное полотно, над которым художник работал более 20 лет и которое стало делом всей его жизни, они должны обязательно.

Сюжет картины основывается на третьей главе Евангелия от Матфея: Иоанн Предтеча, крестящий иудейский народ на берегу Иордана во имя ожидаемого Спасителя, вдруг видит идущим Того, во имя Которого он крестит людей. О композиционных особенностях картины, о ее символах и о художественном языке дети узнают позже. Во время первого знакомства стоит рассказать о том, как одна картина стала делом всей жизни художника.

После окончания учебы в петербургской Академии художеств Александр Иванов был отправлен «на стажировку» в Италию. «Явление Христа народу» должно было стать отчетным произведением. Но художник очень серьезно относится к своей работе: тщательно изучает Священное Писание, историю, месяцами находится в поисках нужного пейзажа, бесконечное количество времени ищет образ для каждого героя картины. Заканчиваются деньги, которые ему выделялись на работу, Иванов ведет нищенское существование. Кропотливая работа над картиной привела к тому, что художник испортил зрение и вынужден был долго лечиться.

Когда Иванов завершил свой труд, итальянская публика с восторгом приняла картину, это был один из первых случаев европейского признания русского художника. В России же ее оценили далеко не сразу — лишь после смерти художника к нему пришла настоящая слава.

Работая над картиной, Иванов создал более 600 эскизов. В зале, где она выставлена, можно увидеть некоторые из них. Интересно на этих примерах проследить, как художник работал над композицией, пейзажем, над образами героев картины.

Неизвестная Третьяковка: истории и тайны шедевров галереи

«Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловича Третьяковых» с начала своего существования пользуется огромным успехом у посетителей, а многие из ее 180 000 экспонатов имеют историю, наполненную тайнами и загадками. EG.RU собрал несколько малоизвестных фактов о Третьяковской галерее.

Павел Третьяков: предприниматель, меценат и коллекционер

Павел Михайлович Третьяков родился 15 декабря 1832 года в купеческой семье. Общение со сверстниками не складывалось, поэтому будущая легенда России в детстве проводил большую часть свободного времени за чтением.

В свободное время юноша очень любил ходить на «барахолку» Сухаревского рынка. Его привлекали картины старых мастеров, и уже к 20 годам он стал владельцем более десятка подобных полотен. Тогда же его в первый раз «развели», подсунув вместо оригинальной картины ее дешевую подделку.

Будущий предприниматель мгновенно смекнул, что если не хочет и в дальнейшем ошибаться, то должен для своей коллекции приобретать картины только современных художников. Лучше всего – у них самих.

Хобби, ставшее смыслом жизни

В возрасте 23 лет Павел Третьяков решил не только коллекционировать картины, но и выставлять их для всеобщего обозрения. Современные исследователи обнаружили расписку, которую 22 мая 1856 года Павел Третьяков выдал художнику Василию Худякову за картину «Стычка с финляндскими контрабандистами» (1853), назвав этот день началом основания Третьяковской галереи.

Постепенно хобби полностью завладело умом молодого предпринимателя. Он лично подбирал и приобретал картины российских мастеров, поручив живущему в Европе брату Сергею заняться скупкой картин лучших западных художников.

Когда «Московская городская галерея Павла и Сергея Третьяковых» стала доступна широкой публике, ее экспозиция состояла из 1276 картин, 471 рисунка и 10 скульптур русских художников, а также 84 картин иностранных мастеров.

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Павел Третьяков добился отмены запрета и вывесил полотно в своей галерее. Правда, это не защитило ее от нападения. В 1913 году иконописец-старообрядец Абрам Балашов исполосовал ее ножом, заявляя, что она написана самим дьяволом. Благо, что в то время Илья Репин был еще жив и собственноручно исправил нанесенные повреждения.

Нападение повторилось в мае нынешнего года. 37-летний Игорь Подпорин разбил стекло картины с помощью металлического столбика ограждения, после чего несколько раз ударил им холст. Полицейским он рассказал, что действовал спонтанно под управлением «голосов свыше», но правоохранители считают это нападение целенаправленной и хорошо подготовленной акцией.

Сегодня картина находится на реставрации. Специалисты радуются хотя бы тому, что лица и руки персонажей, считающиеся главными элементами композиции, от действий вандала не пострадали.

«Юный живописец»

Павел Третьяков лично приобрел этот замечательный холст, подписанный именем Антона Лосенко, считающегося основоположником русской исторической живописи.

Но эксперты заметили, что стиль ее написания серьезно отличается от работ Лосенко. При жизни Третьякова об этом старались открыто не говорить, но в 1910-х годах Попечительский совет галереи решил отдать ее на независимую экспертизу.

Каким же было удивление, когда под смытыми инициалами Антона Лосенко обнаружили подпись другого художника! Сегодня «Юный живописец», написанный в 1765-1768 годах, имеет подпись настоящего автора – русского художника Ивана Фирсова.

«Мишки» без своего автора

Одним из шедевров Третьяковки считается «Утро в сосновом бору» (1889). Эта картина смотрит на нас с этикеток шоколадных конфет «Мишка косолапый», которые кондитерская фабрика «Эйнемъ» начала производить еще в дореволюционные времена.

Над полотном работали два художника. Иван Шишкин рисовал пейзаж сказочного леса, а Константин Савицкий – медведей.

Картина настолько понравилась Павлу Третьякову, что он без раздумий выложил авторам четыре тысячи рублей. Но, вернувшись домой, лично смыл подпись Савицкого скипидаром.

По его мнению, подпись одного художника Шишкина намного лучше ассоциировалась с названием картины «Утро в сосновом бору».

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

В 1890 году Илья Репин написал картину «Запорожцы», которую Павел Третьяков незамедлительно решил приобрести. Но не успел. Его опередил император Александр III, отказать которому художник попросту не мог.

Илья Репин сделал для Третьякова ее авторскую копию. Она длительное время являлась изюминкой Третьяковки, которую в галерее смогли оценить миллионы посетителей.

В 1930-е годы советское правительство провело перераспределение некоторых шедевров Третьяковки по провинциальным музеям. «Запорожцы» достались Харьковскому художественному музею, в котором экспонируются и по сей день.

«Девочка с персиками» и «Неизвестная»

Современная экспозиция Третьяковской галереи имеет картины, которые ее создатель при жизни категорически отказывался приобретать.

Картина «Неизвестная», или, как сегодня принято ее называть, «Портрет неизвестной» была написана Иваном Крамским в 1883 году. Ознакомившийся с ней Павел Третьяков заявил, что изображенная на полотне девушка излишне красива, а сама картина страдает отсутствием реалистичности.

Он отказался от покупки картины, но после его смерти она была приобретена Попечительским советом Третьяковки, став одним из ее шедевров. Во времена СССР репродукции и копии «Портрета неизвестной» получили широкое распространение, и их можно было увидеть на стенах тысяч советских квартир.

Подобная история и с картиной Валентина Серова «Девочка с персиками» (1887), которую Павел Третьяков не жалел видеть в своей галерее, но она в ней все же находится.