Yeti a Mysterious Creature

What is Yeti?

We hear stories about monsters and devils that roam across the jungles and scare or abduct humans. Have you ever thought where have these stories come from? Is it a figment of one’s imagination or do monsters and devils exist? One such monster that is believed to have walked on this earth is the Yeti. Found in the mountains of Asia, Yeti is a monstrous, repulsive, bipedal snowman. A mysterious creature, claimed by some humans, to have been seen roaming around the mountains and create havoc. People believe that Yeti lives below the Himalayan Snowline and some claim to have seen huge footprints of Yeti on the snow. But the existence of Yeti is still not proven.

What kind of a Monster is Yeti?

Yeti is usually seen in Tibet, as the people claim. The name ‘Yeti’ means a magical creature. It is a scary creature, a monster which is approximately 10 feet tall and walks on two legs, just like a human. It has the face of a gorilla. Its whole body is covered with fur, dark brown or dark grey in colour, and it weighs around 200 kilograms. It is believed to be nocturnal in nature, meaning it roams during the night. It whistles and growls and tosses huge stones from one end to the other when searching for food. Another name for Yeti is ‘Big Foot’ or ‘Abominable Snowman’. It usually kills animals but is not harmful towards humans. Yeti was a creature who could run very fast, both on four feet as well as two.

Thousands of years ago there was a belief that monsters roam around the earth. Tibetans are said to have worshipped a Yeti-like monster for years. Yeti has also been written about in ancient Roman history as well as in Indian teachings.

It was a German Photographer in 1925 was the first to report on seeing a Yeti. Many people from Nepal also claim to have seen a Yeti. The first people to climb the Mt. Everest, Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay, in 1953, also claim to have seen huge footprints on the snow. When they came back, especially in search of Yeti, they could not find anything; thus dismissing the Yeti sightings as only a legend. But most of the Yeti sightings have been in Tibet where Tibetans claim to have seen an Orangutan like creature walk the snowy mountains.

In 1938, Captain d’ Auvergue who was travelling the Himalayas claimed to have been trapped in the snow and snow blinded. He said that he was rescued by a Yeti, 9 foot tall, who nursed him back to health. One more sighting was that with a Sherpa girl who was tending to her Yaks. She claims that a Yeti had captured her and dragged her, but when she started screaming, it let her go and feasted on two of her yaks. When police came to that site, they found huge footprints on the snow.

The Yeti is also believed to have evolved from the ancient species of mankind. Some ancient species that did not evolve properly may have transformed into Yeti like creatures. Species believed to have been extinct but have been later rediscovered. Yeti could be one of them.

5 Interesting Facts about Yeti

For more such interesting General Knowledge articles and videos, visit: General Knowledge for Kids.

Тарбагатайский йети (реальные истории очевидцев)

Случаи со снежным человеком возле села Надеино

«Меня очень заинтересовала ваша рубрика «Мистика». И вот почему. С моим мужем мы поженились в 1982 году. Это мой второй брак. Прожили какое-то время. Как-то по телевизору увидели «снежного человека», и тогда мой муж Яков Иосифович Зайцев рассказал эту историю» — так начала свое письмо наша читательница из села Куйтун Тарбагатайского района Анна Федоровна Зайцева

Неожиданная встреча

Ее муж — уроженец села Надеино Тарбагатайского района, что в семи километрах от Куйтуна. Родился и вырос в многодетной семье. Родители его имели 12 детей. Отец Иосиф Семенович сначала работал механизатором. Во время сенокосных работ приходилось делать разную работу, но чаще всего в обеденный перерыв он «бил» косы женщинам, которые обкашивали канавы, неудобные места в кустах.

Приходилось «бить» до 30 кос, но делал он это быстро, ловко и умело. Ещё оставалось время сбегать в лес, который был рядом с покосами, посмотреть бруснику, чтобы потом отправить своих домочадцев за ягодой. Было это примерно в 1968 — 1969 году.

«Моему мужу Якову было тогда лет 12 — 13. Много мальчишек в то время работало на покосах «копковозами». После обеденного перерыва начиналась уборка сена.

Мальчишки верхом на конях «подваживали» копны или «волокуши» сена к зароду, где уже орудовали зрелые мужики, чтобы правильно уложить зарод. Чаще всего его укладывали «кабаком», — приводит интересные детали наша читательница. Сначала чуть поуже, а средняя часть немного выступала над нижней, верхняя закруглялась. При такой укладке сено не очень-то промокало, а дожди в те годы шли неделями.

«Солнце как-то не очень грело в этот день, сено должно было высохнуть только под вечер. Недалеко, в местности Малый Алентуй, была нурферма. Тетя Лена, которая там работала, давно мечтала запастись брусникой на зиму. Тогда отец моего мужа спросил у сына Яши, помнит ли он то место, где они недавно собирали ягоду. Яша кивнул головой, на что отец сказал: «Бери с собой тетю Лену и веди её на то место, уж там-то брусники видимо-невидимо!» — вспоминает Анна Федоровна.

Ягодники быстро насобирали брусники и сели под берёзами отдохнуть да перекусить. Здесь же рядышком бегала собачка тети Лены. Вдруг она перестала резвиться, даже не доев брошенных ей кусочков хлеба, съежилась, завиляла хвостом и прижалась к тёте Лене.

«В это время мы услышали тяжелые шаги, причем отчетливо: под чьими-то ногами трещал хворост. И вдруг в метрах 10 — 12 мы увидели странное громадное существо. Ростом оно было более двух метров, тело покрыто не очень густой шерстью, руки огромные с длинными пальцами и свисали ниже колен.

«Я как сейчас помню его глаза: они были круглые, желтого цвета, большой рот, крутой лоб, ноздри приподняты. Он остановился на мгновение, посмотрел на нас. У меня на голове была кепка, так от того, что у меня волосы поднимались дыбом, я несколько раз удерживал ее на голове, — рассказывал супруг Анне.

Фото: levashov-media.com

— «Снежный человек» так и дальше пошел, в такт своим редким шагам помахивая длинными руками. Мы с тетей Леной потеряли дар речи. Не помню, как вскочили, схватили сумки с брусникой и побежали к трассе. Собака с громким лаем бросилась вперёд нас. Пришли, да не пришли, а прибежали домой, рас сказали всё дома, потом односельчанам, но над нами смеялись, говорили, мол, померещилось. Ладно бы одному, но двоим-то сразу не могло померещиться!».

На второй день

Тёти Лениной собаки нигде не было. На второй день муж тети Лены дядя Сысой запряг лошадь и поехал искать собачку.

— Свернешь с трассы, а там пшеничное поле, потом скалы. Так свою собачку дядя Сысой нашёл разбившейся у подножия скал. Собачка была напугана не меньше нас. Она пустилась напрямик, спрыгнула прямо со скалы и разбилась, — говорил он.

40 лет спустя

С тех пор прошло более 40 лет

«Иду я однажды из магазина. Проезжающий на машине Иван Антонов остановился подвезти меня. Он тоже рядом из Надеино, но живет у нас в Куйтуне на соседней улице. Едем мы с ним, и зашёл разговор о «снежном человеке». По телевизору показывали. И вот он мне говорит: «Знаешь, Анна, у нас в Надеино долго обсуждали один случай. Сысоиха рассказывала, будто она видела в лесу точно такого же.

Ей, правда, мало кто верил. Ещё рассказывала, что в лесу была не одна, с ней был наш надеинский мальчишка, не помнит кто». Тогда я ему сказала, что это был мой муж Яков, он тогда был мальчишкой и привел тётю Лену на брусничное место», — пишет Зайцева.

Она сначала тоже не верила мужу, но, когда Иван рассказал, что в Надеино долго обсуждали эту историю, поверила. «Тети Лены уже нет в живых, но мой муж жив-здоров, слава богу! Он помнит это место. Мало того, он все эти годы мечтает оказаться на том месте, посмотреть в скалах, может, волосы хотя бы где остались от того существа или какая-то лежанка. Место это находится в Надеино, недалеко от трассы. Так что если кто-то заинтересуется моим рассказом, может приехать. Яков Иосифович с большим удовольствием уведёт вас на то место и сам более подробно расскажет», — приглашает Анна Федоровна.

В конце письма она добавила, что когда ее муж начал жить в Куйтуне, однажды в бригаде рассказал этот случай. Один из мужчин, Тимофей Тимофеевич Борисов, ему поверил. Мало того, он сам рассказал, как в Куйтуне в местности Зохажа или Подморево он встретил такое же существо. То была женщина — сквозь волосяной покров отчетливо можно было разглядеть женскую грудь.

«Алмас», или хун-гурэсу

В наших краях рассказы о «снежном человеке» не считались чем-то не обычным с древности. В монгольских языках йети называют хун-гурэсу — человек-зверь. Часто обозначают одним словом «алмас». Его искали и о нем писали такие выдающиеся бурятские ученые, как Базар Барадийн, Цыбен Жамцарано и Бямбын Ринчен. К ним подключался даже знаменитый русский географ-исследователь Монголии Андрей Симуков. Он дедушка по матери самого уважаемого сегодня политика Монголии бурятского происхождения Оюун Санжасурэнгийн.

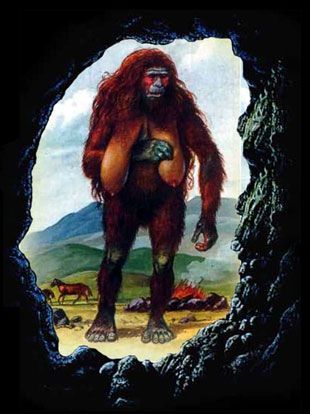

По описаниям очевидцев алмасы, проживающие в горах

Центральной Азии выглядят именно так

Фото: fatahsays.blogspot.ru

Приводим фрагмент интервью нашего земляка в 1930 году.

«Я мог бы рассказать множество подобных историй, но, боюсь, вам они покажутся легендами, суевериями темных людей. Однако меня эти рассказы убеждают, что «алмасы» действительно существуют. В описаниях путешествий по Центральной Азии часто встречаются упоминания о «диких людях». Все эти факты идут из древности. Впрочем, есть источники и совсем недавнего времени.

В 1906 году профессор Барадийн шел караваном в песках Алашани. Однажды незадолго до захода солнца каравановожатый, посмотрев на холмы, вдруг испуганно закричал. Караван остановился, и все увидели на песчаном бугре фигуру волосатого человека, похожего на обезьяну. Он стоял на гребне песков, освещенный лучами заходящего солнца, согнувшись и опустив длинные руки. «Алмас» с минуту смотрел на людей, и, заметив, что караван увидел его, скрылся в холмах. Барадийн просил нагнать его, но никто из проводников не решился», — рассказывал Цыбен Жамцарано в 1930 году журналисту газеты «Комсомольская правда».

«Снежный человек»: история поисков, теории и свидетельства. Справка

«Снежный человек» (йети, сасквоч, бигфут) – человекообразное существо, предположительно встречающееся в высокогорных или лесных районах Земли.

Существует мнение, что это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, принадлежащее отряду приматов и роду человек, сохранившееся до наших дней со времен предков человека. Шведский натуралист Карл Линней обозначил его как Homo troglodytes (человек пещерный).

Согласно гипотезам, «снежные люди» отличаются от человека более плотным сложением, заостренной формой черепа, более длинными руками, короткой шеей и массивной нижней челюстью, относительно короткими бедрами. Имеют волосяной покров по всему телу черного, рыжего или седого цвета. Лица темные, а на голове волосы длиннее, чем на теле. Усы и борода очень редкие и короткие. Имеют сильный неприятный запах. Передвигаются на ногах, хорошо лазают по деревьям.

Предполагается, что горные популяции «снежных людей» живут в пещерах, а лесные строят гнезда на ветвях деревьев.

Рост колеблется от 1 до 2,5 метров; в большинстве случаев 1,5-2 метров; сообщалось о встрече с наиболее крупными особями в горах Центральной Азии (йети) и в Северной Америке (сасквоч). На Суматре, Калимантане и в Африке в большинстве случаев рост не превышал 1,5 метра.

Антрополог Черницкий, собрав многочисленные рисунки, фотоснимки и описания «снежного человека», составил его примерное описание: «Йети – крупное, прямоходящее животное, обросшее густой шерстью, ростом от 140 сантиметров до 2 метров, весом от 35-40 до 80-100 килограммов. У него длинные, до колен, руки, а ноги более короткие, чем у человека. Внешне походит на человеко-обезьяну гигантопитека, широко распространенного на Земле 500 тысяч лет тому назад».

Есть предположения о том, что наблюдавшиеся реликтовые гоминиды принадлежат к нескольким разным видам, как минимум к трем.

Впервые о «снежном человеке» заговорили в начале 1950-х годов. Тогда во многих журналах появлялись статьи о многочисленных встречах альпинистов с загадочным существом – йети в далеких Гималайских горах. Потом его стали встречать и в горах бывшего Советского Союза.

В 1954 году английская газета Daily Mail организована первую экспедицию по поиску «снежного человека». Поиски велись в Гималаях.

Экспедиция не достигла своей цели – участникам не удалось увидеть «снежного человека». Но в результате работы были собраны материалы для решения вопроса о его существовании. В частности, в монастырях Пангбоче и Кхимджунг были обнаружены скальпы и мумифицированные кисти рук существа, напоминающего человека. Крупные ученые-анатомы – Теидзо Огава в Японии, Дж. Агоджино в США, Е. Данилова и Л. Астанин в СССР, исследовавшие фотоснимки останков, пришли к единодушному выводу: они принадлежат существу, больше всего напоминающему неандертальца, одного из предков современного человека.

В конце 1950-х годов при Академии наук СССР была создана Комиссия по изучению вопроса о «снежном человеке». В ее состав вошли известные ученые – геолог, член-корреспондент АН СССР Сергей Обручев, приматолог и антрополог Михаил Нестурх, ботаник Константин Станюкович, физик и альпинист, нобелевский лауреат академик Игорь Тамм. Наиболее активными членами комиссии были врач Жанна Кофман и профессор Борис Поршнев. Рабочая гипотеза, которой руководствовалась комиссия: «снежный человек» – это доживший до наших дней представитель исчезнувшей ветви неандертальцев.

В 1958 году в горы Памира отправилась экспедиция Академии наук СССР по поиску йети. Она записала множество красочных рассказов и легенд на эту тему от местных жителей и не нашла ни одного реального факта существования реликтового гоминоида. Работа комиссии вскоре была свернута, так как реальных доказательств существования йети найти не удалось.

По мнению сегодняшних исследователей темы, экспедиция была обречена на провал, поскольку в ее составе были одни ученые-ботаники, толком не знавшие, что и где искать.

В 1970-1980 годах газета «Комсомольская правда» напечатала на своих страницах ряд материалов, посвященных «снежному человеку», из которых выделяется рассказ об организованной киевскими энтузиастами экспедиции в Гиссарские горы Памиро-Алая в Таджикистане в конце лета 1979 года. Тогда ее участникам посчастливилось обнаружить и зафиксировать с помощью гипсового слепка след босой ноги гоминоида. Длина его ступни оказалась 34 сантиметра, ширина в пальцах 16 сантиметров, пальцы чуть растопырены, большой существенно больше остальных, ступня плоская. Экспедиция также собрала массу устных рассказов местных жителей об их встречах со «снежным человеком».

Одним из наиболее убедительных доказательств существования «снежного человека» долгое время считался короткий фильм, снятый Роджером Паттерсоном и Бобом Гимлином в 1967 году в Северной Калифорнии. На пленке запечатлена самка реликтового гоминоида. Однако в 2002 году, после смерти Рэя Уоллеса, для которого была сделана эта съемка, его родственники якобы рассказали (без предъявления каких-либо вещественных доказательств), что вся история с «американским йети» была сфальсифицирована; сорокасантиметровые «следы йети» делались искусственными формами, а киносъемка – постановочный эпизод с человеком в специально сшитом костюме обезьяны.

Сообщения об обнаружении следов и других признаков существования йети появляются в СМИ регулярно, так как энтузиасты со всего мира не прекращают поисков «снежного человека» и зачастую выдают желаемое за действительное.

В октябре 2008 года группа японских путешественников, многие годы разыскивающих снежного человека, заявила об обнаружении следов йети в Гималаях – между Непалом и Тибетом.

15 августа 2008 года двое жителей штата Джорджия – офицер полиции Мэтт Уиттон и бывший работник исправительного учреждения Рик Дайер – объявили о том, что обнаружили в горах на севере штата тело снежного человека, рост которого составлял около 2,5 метра, а вес – 225 килограммов.

Пресс-конференцию, посвященную сенсационной находке, посетили представители крупнейших мировых и американских СМИ, включая телекомпании CNN, Fox News и MSNBC. В качестве доказательства были предъявлены несколько волосков, якобы принадлежавших снежному человеку, а впоследствии оказавшихся шерстью опоссума. К транспортировке «тела» снежного человека Уиттон и Дайер привлекли инвесторов. «Тело» в ледяной глыбе было выкуплено одним из исследовательских институтов за неназванную сумму, и оказалось резиновым муляжом.

Также в августе 2008 года британские ученые заявили, что они намерены провести ДНК-экспертизу волос, которые якобы принадлежат снежному человеку. Два волоска длиной около 3 см привез из Индии в начале 2008 года репортер Би-би-си Алистер Лоусон, побывавшим в районе холмов Гаро, на востоке штата Мегхалая, после того, как там было несколько раз замечено появление йети. Волоски он получил от местного лесника.

Ученые университета Брукса в Оксфорде исследовали образцы с помощью мощных микроскопов, но не смогли отнести их ни к одному из известных видов.

В России сообщения о контактах со «снежным человеком» регулярно поступают из Кировской области. «Снежного человека» наблюдают также в Пермской и Ленинградской областях, на берегу Лом-озера в Мурманской области, в лесах Новосибирской области.

Несколько лет назад энтузиасты заметили – в местах предполагаемого обитания «снежных людей» кто-то строит конструкции из веток, палок, жердей наподобие шалашей. Российские исследователи решили, что это жилища реликтовых гоминоидов. А их американские коллеги усмотрели в лесных постройках своеобразные маркеры, которыми йети метят территорию обитания. В России нашли более десятка таких конструкций.

В начале 2009 года один из ведущих в России профессиональных исследователей «снежного человека» Игорь Бурцев посетил подобную древесную конструкцию в Подмосковье, но следов йети он там не обнаружил. По его словам, возможно, «снежные люди» изредка наведываются, либо проходят мимо этих мест. Он не стал конкретизировать, где находится это место, уточнив, что опасается, что туда потянутся простые любопытные, которые могут помешать исследованию.

В феврале 2009 года администрация Кемеровской области распространила информацию о том, что в Горной Шории, в районе Азасской пещеры в глухой тайге в 500 километрах от Кемерова, местные охотники видели неких человекообразных существ, покрытых волосами, ростом 1,5-2 метра. К сообщению прилагалась фотография из пещеры, на которой запечатлен, возможно, след неизвестного существа. Однако Игорь Бурцев не смог найти их следы во время экспедиции в регион. Бурцев отметил, что после сообщений об обнаружении «снежного человека» в Азасскую пещеру потянулись простые любопытствующие. «Туда хлынули люди. Если там и были какие-либо следы, то их просто-напросто затерли», – сказал он. Бурцев заявил о необходимости провести еще одну экспедицию летом, когда будет легче изучать местность.

Российская Академия наук официально не признает существование «снежного человека» и скептически относится к работе частных исследователей.

По словам заведующего отделом антропологии Института этнологии и антропологии РАН, доктора исторических наук Сергея Васильева, ученые-антропологи еще ни разу не встречали и не исследовали тела «снежного человека», хотя информация о встречах с ним поступает постоянно из разных мест.

При этом йети всегда видят по одной особи, что является биологическим нонсенсом, отметил ученый. Ведь должна существовать большая популяция йети, чтобы она сохранялась из поколения в поколение. А Земля не такой уж неизученный объект, и если бы была такая популяция, о ней бы знали, считает он.

Как считает Васильев, информация об обнаружении «снежных людей» – просто фантазии людей. По его словам, в реальности их не существует, как нет и научной стороны этого вопроса.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Глава 8 Легенда о снежном человеке.

В газетах российской империи в 1898 году печаталась потрясающая воображение весть об обнаружении русской исследовательской экспедицией в гималайских горах детёныша снежного человека. Впоследствии этот детёныш был привезен в столицу Санкт-Петербург и представлен для обследования научному сообществу. Так как ничего больше о том детёныше не печаталось в газетах, то остаётся предположить, что этот детёныш ничего общего с йети всё же не имел.

Что за история произошла на самом деле в той экспедиции? Представим себе официальную версию происшествия.

Где-то в безлюдных Гималайских горах русская экспедиция вдалеке увидела громадного снежного человека. И были посланы казаки на отлов этого зверя. Казаки долго гонялись за тем снежным человеком, но догнать его так не смогли. А вот детёныш отстал от мамы снежного человека и был захвачен лихими казаками. По всей вероятности казаки гонялись за самкой снежного человека. По прибытии казаков с детёнышем йети к остальной экспедиции, начался переполох. Кони все взбесились, а местные жители, участвовавшие в экспедиции в качестве проводников и носильщиков, внезапно побросали все свои дела и сбежали так, что вследствии этого их больше никто и никогда не увидел, даже за жалованием не удосужились вернуться. Вот эту диковину казаки и привезли с огромными трудностями для обозрения в столицу России Санкт-Петербург.

Вот и представим себе, как эту диковину исследовали научные умы столицы? Наверняка ругались в адрес руководившего экспедицией офицера царской армии: «Ну и дурак же ты, батенька!»

А вот ещё одна неофициальная версия из тех, что между собой рассказывали казаки о глупости своего офицера, под водочку у костерка и без лишних ушей.

Занесло их в те далёкие горы. Вот оно, то ещё им горе. Холодно там и нет ничего. Только снег и камень. А тому дураку офицеру какие-то ещё диковинки подавай. Да что там может быть в тех горах за диковины, если там ничего не растет? Совсем сошел с ума их вашьблагородие. Так и сгинуть можно среди тех вечных снегов. А тот вашьбродие ещё дальше в горы лезет, спасу от него никакого нет. А казакам-то погибать-то неохота на чужбине, дома жены, дети. Вот и придумали преподнести вашьбродию диковинку. Подобранного где-то ничейного мальчонку обрядили в шкуры и выставили рано поутру на ледник высокой горы. Тот мальчонка и предстал в лучах восходящего солнца перед членами экспедиции миражом «огромным шевелящимся зверем». Вот и погнались храбрые казаки за тем зверем и как же они маялись, гоняясь за тем зверем… Вот хохоту-то было! А как тот детёныш предстал перед вашьбродием, это высокородное создание сразу и шарахнулся от детёныша как от самого снежного человека. Запах ему, значит, не понравился. Вот и диковина нашлась вашьбродию: немытое местное дитя. Вот эту диковину и пришлось тащить тем казакам ажник до самого Санкт-Петербургу. Не мыть же «диковинного» мальчонку, а то ещё запах с него смоется и обратно придется тащиться в те Гималайские горы за новой диковинкой.

Как ни хороша эта неофициальная версия, но она совершенно не объясняет ту, официальную. А почему взбесились лошади, если сами казаки обрядили дитя в шкуры? Вот якобы тащили же те шкуры с собой в обозе казаки и лошади не бесились?

А чего не доставало тем местным жителям, что при виде того «дитёныша» носильщики все разбежались в рассыпную, забыв об оплате своего непосильного труда по проводу какой-то экспедиции? Поэтому нужен новый рассказ о произошедших тогда событиях.

Конечно, всех достало бесцельное блуждание по пустынным просторам Гималайских гор. Но, если отринуть предыдущие версии, то могло случиться там только такое происшествие. Вот что на самом деле было с казаками. Не за кем они не гонялись по горам. И нигде казаки не мерзли. А встретился казачий дозор из доверенных их офицеру людей с какими-то местными жителями гор. И сидели казачки себе в тепле и грелись, пользуясь гостеприимством хозяев. А те хозяева жили в горах с яками. И жилища у хозяев из шкур яков, и топливо из экскрементов яков, и пища вся из молока яков.

А на такой высоте из скотины одни только яки и могут жить. И хорошо те казаки объяснялись с китаянкой, узкоглазой местной жительницей, которая обладала ярко-голубыми глазами. И объяснялись казаки при помощи русскоязычного переводчика, невесть откуда взявшегося в тех диких горах Гималаев. Да эта хозяйка и не скрывала от казаков, что этот переводчик является её мужем. Но, а кто тот скромный житель Гималаев, обладающий, кроме русского языка, ещё и русской внешностью? Конечно же, не продвинутый ученик русского языка из местных жителей. А вот беглых каторжан тогда хватало. Осталось подставить в те события понятия о беглых политических каторжанах и всё становится понятным. Сама Синеглазка обладала хорошим образованием, знала несколько европейских языков. Значит, этот беглый каторжанин был из образованных людей России. А в то время образование имели только дворяне.

Вот остаётся предположить, что и возникла семья из беглого каторжника и образованной местной революционерки. Но проблемы у них могли возникнуть с местной властью только из-за внешности сына Синеглазки и принца Гамбургского. Тот уже в четырехлетнем возрасте имел рост, приличествующий десятилетнему местному жителю. По вероятности, всё уже было давно оговорено по переписке с российскими друзьями этого каторжанина, и вашьбродию оставалось только дождаться встречи казаков с теми, кто передаст в Россию это сокровище от «снежного человека».

Вот и сидели те казаки в жилище из шкур, грелись, пока всё там не обустроили местные жители по показу представления огромного шевелящегося чудовища высоко в горах. А после того взяли казаки на руки этого детёныша и потащили в Россию.

А вот реакция местных жителей на малыша объясняется совсем просто: всем им уже раньше было хорошо известно, чей этот мальчик. И в ужасе, что и их местные власти тоже могут причислить к тем политическим, от которых казачки притащили к себе в обоз мальчишку, те и бросились бежать, бросив даже не выплаченное им жалование. А как же им было иначе, им же как-то надо дальше жить в своей стране.

Про взбесившихся лошадей можно вообще не упоминать. Каждая лошадь бесится от вида яка. Даже запах яка приводит лошадей в неистовство. А мальчонка весь пропитался этим ароматом в жилище своей матери.

А насчет того чудовища, что привиделось членам экспедиции, это совсем не интересно. Те люди, жившие вместе с яками высоко в горах, и не такое чудо могли показать. Не знала Синеглазка, что ей делать с сыном принца Гамбургского. Рост уже выдавал его происхождение. А внешность совсем не приличествовала жителю востока. Вот тот её русский муж и придумал отправить мальчишку в Россию. По всей вероятности это был точно беглый каторжанин, и ходу обратно на родину ему не было. А так как связи с родней этого каторжанина этот мальчик впоследствии не имел, то и подозрения этот переезд у царской охранки не вызвал. Шутка его вашьбродия полностью сошла ему с рук, стерпел только, что дураком его обозвали.

Дальнейшая судьба мальчика, после определения его принадлежности к роду Homo sapiens научными работниками Санкт-Петербурга, была определена самим русским царём. Вспомнил кто-то, что на Кавказе проживает абхазский князь, чей род якобы происходит от самки снежного человека. Как-то когда-то кем-то в половодье пойманной в речке в качестве «невесты» для предка тогдашнего абхазского князя. И детёныша снежного человека из Питера решили туда же отправить на воспитание. И этому был рад и сам абхазский князь. Ему польстило, что сам русский царь просит его воспитать своего крестника. Значит, этот абхазский князь по обычаям Кавказа становится кунаком самого русского царя.

Рос мальчик в Абхазии, выучился абхазскому языку. И к нему ещё к имени Гоги пристала кличка Алмасты, что на Кавказе означает снежный человек. Странный был мальчик, хотя и тихоня. Частенько общался с какими-то бродягами странного вида на непонятном абхазам языке. Как будто кто-то прислугу к нему подсылал.

Выросши, был отправлен в Одессу на обучение в Одесском пажеском корпусе. Тогда в Российской империи было два пажеских корпуса: один в Санкт-Петербурге, а второй, для иноверцев, в Одессе. Для учебы в Санкт-Петербурге был необходим ценз осёдлости. А Алмасты Гоги не относился к русскому населению, поэтому не имел ценза осёдлости, как абхазец.

Вот и учился тот Гоги в Одессе, выучился французскому языку, а английский язык, как оказалась, он уже откуда-то хорошо знал с детства, как родной язык.

А когда случилась февральская революция семнадцатого года, вдруг этот Гоги как будто бы взбесился. Стал рьяным революционером и антимонархистом. И вместо того, чтобы получить образование и в чине офицера поступить в действующую российскую армию, Гоги занялся членовредительством. Отрубил сам себе на обеих руках по два пальца: указательный и средний. Впрочем, он тогда ещё предварительно эти пальцы кому-то в карты проиграл. И за это членовредительство угодил под трибунал. Ждал расстрела в одесской тюрьме, где успел выучить какой-то странный язык из уркаганского жаргона в смеси с украинским говорком, на котором и говорил в дальнейшем вместо русского языка. А от расстрела Гоги спас октябрьский переворот большевиков. Выйдя из тюрьмы на свободу, Алмасты незамедлительно примкнул к большевиками, поступив на службу в Красную Армию, где и служил до самой победы Советов над белогвардейским движением.

Чем дальше занимался Гоги-Алмасты потом, доподлинно неизвестно, но то, что был связан с НКВД, сомнению не подлежит. Хотя ходили упорные слухи, что он английский шпион. Да и много тёмных слухов ходило по Кавказу об этом абхазском князе, пока он не сгинул бесследно где-то в горах в 1938 году. Впрочем, он мог просто сбежать от репрессий политической статьи, так как уже множество революционеров к этому времени посадили и расстреляли в сталинских застенках.