Басня как литературный жанр и её характерные признаки

Возникновение и развитие басенного жанра

По дошедшим до наших дней источникам, автором первых басен был раб Эзоп с острова Самос. По некоторым источникам, его хозяина звали Иадмон, по другим — Ксанф. Эзоп прославился на века своим незаурядным умом и тем, что за свою мудрость и умение давать своему хозяину важные советы, ему была дарована свобода. Особенностью басен Эзопа было то, что он в иносказательной форме обрисовывал своему хозяину волнующую того ситуацию и правильный путь выхода из нее.

Басни Эзопа в их первоначальном виде не сохранились. Но они передавались народом из уст в уста, из поколения в поколение и в дальнейшем были художественно переработаны и записаны на латинском и греческом языках поэтами нашей эры (Федр — I в., Бабрий — II в. и Авиан — V в.).

Басенный литературный жанр в Европе

Начиная с XVI века, в Европе поэты и прозаики увлекались переводами античной литературы. С начала XVII века басня в Европе получила свое бурное развитие и перешла в разряд литературного жанра.

Известными европейскими баснописцами являются: немецкие поэты Г. Лессинг и Х. Геллерт, французский поэт Ж. Лафонтен, английский поэт Т. Мур. Они увлекались античной литературой и стилем подражали Эзопу.

Басня в России

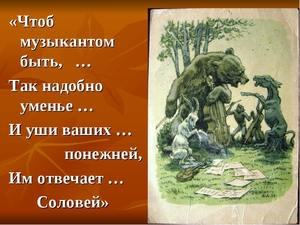

Главным мастером русской басни в стихотворной форме является Крылов Иван Андреевич. Его персонажи реалистичны, живы и узнаваемы; высмеиваемые пороки и недостатки присущи не только отдельно взятой личности, а характерны для больших групп людей и даже всего общества в целом; их мораль наделена многовековой народной мудростью, что делает их понятными и актуальными для любых времен и народов.

Это интересно: рассказ о Пушкине — краткая биография и его творчество.

В советской литературе басня продолжала занимать свою значимую нишу в ряду литературных жанров. «Отцом» советской басни стал Демьян Бедный. Его тематика была революционная, он высмеивал остатки буржуазного менталитета, противопоставляя ему новый социалистический уклад жизни и присущие ему ценности.

В более поздней советской литературе продолжателем басенного жанра стал Сергей Михалков. Его персонажи носили остро выраженный сатирический характер, направленный на разоблачение подобострастия, подхалимства и других нравственно низких поступков, процветающих в то время в обществе.

В советской литературе нашли свое место баснописцы разных национальностей и народностей, населявших территорию Советского Союза. Их персонажи были наделены национальными чертами и специфическим колоритом, были актуальны и поучительны.

Признаки басенного жанра

Басенный жанр имеет несколько признаков и особенностей, которые его отличают от других литературных жанров:

Как отличить басню от сказки

Басня, сказка и притча созвучны друг с другом. Они имеют много общего, но между ними имеются и весьма существенные различия, которые позволяют безошибочно определить к какому конкретно литературному жанру они относятся.

Басни, сказки и притчи имеют следующие общие черты:

Различия:

В качестве примера вспомним «Сказку о мертвой царевне» А. С. Пушкина. Повествование начинается с того, что у царя умирает первая жена, от которой у него растет маленькая дочь. Через год тоски и печали царь женится на другой. В течение времени дочь вырастает в красавицу, и тут начинают разворачиваться события, связанные с женской ревностью мачехи к падчерице. И так далее, вплоть до того момента, когда ее находит царевич Елисей в хрустальном гробу и поцелуем пробуждает от долгого сна. То есть это длинная история.

В баснях же описывается отдельный маленький эпизод какого-то события. В качестве примера возьмем басню И. Крылова «Слон и Моська». Мы об этом событии ничего не знаем: что это за Слон, откуда и зачем его привезли, как долго пробыл Слон в городе. Нам только известно, что из толпы зевак выскочила Моська и облаяла этого важного заезжего гостя. Вот и весь сюжет, но мораль понятна всем, и свою актуальность она не потеряла до сих пор.

Интересно знать: Что такое литота в русском языке?

Значение в воспитании детей

В воспитании ребенка басня имеет очень большое значение. Знакомство с нею у ребенка происходит в том возрасте, когда ему начинают читать первые книжки. Еще не постигая всего глубинного смысла, ребенок начинает отличать плохое поведение одних персонажей от хорошего поведения других, разбираться в иносказательных формах героев, понимать юмор и делать для себя первые выводы. Лучшему восприятию сюжета служат иллюстрации и ребенок учится зрительно воспринимать и отличать описываемые образы.

История развития басни как литературного жанра

Жанр басня – вымышленное происшествие, выдумка, рассказанная для прикрасы, ради красного словца, иносказательное, поучительное повествование, побаска, побасенка, притча, где принято выводить животных и даже вещи словесными.

Басня – древнейший жанр словесного искусства, небольшое по объему произведение. Но это не умаляет ее достоинств. Мораль, данная автором в начале произведения, помогает читателям настроиться на нужный лад, сразу и безошибочно понять мысли автора, высказанные эзоповским языком. Важно понять, для чего написана басня, в чем ее основной смысл. С ее помощью человек, лишь едва почувствовал себя человеком, искал ответ на вопрос: как себя вести в этом огромном сложном мире?

Основной поучительной мыслью басни является мораль. Это и роднит ее с притчей. В качестве персонажей в басне выступают животные, растения, птицы, рыбы, вещи. Герои ведут себя по-человечески, наделяются человеческими качествами. Мы узнаем свойства характера и особенности поведения человека, к которым автор относится неодобрительно, высмеивает или осуждает их.

Язык басен легкий, простой, запоминаются они хорошо, а особенно начало и конец, в которых чаще всего и сказано самое главное.

Если что – то можно доказать делом, то на это незачем тратить слова.

Велико ли, мало ли зло, его не надо делать.

Первым стал сочинять и рассказывать басни Эзоп, живший в Древней Греции на острове Самос в шестом – пятом веках до нашей эры. Его басни были прозаическими.

Слог был простым и лишь слегка возвышался над обиходной речью.

Эзоп, не имея возможности прямо высказать свои мысли, рассказывал в баснях о жизни животных, имея в виду взаимоотношения людей. Эзоповский язык, понятный искушенному читателю, позволял избегать преследований и выражать запретные мысли с помощью различных приемов. Прежде всего, использовались умолчания и недомолвки. В эзоповских целях широко применялась и ирония.

Эзоп – фригиец по происхождению. Он был уродливый, но мудрый и обладал литературным дарованием. Эзоп был рабом богатого самосского гражданина Иадмона. Позднее он был отпущен на волю, и некоторое время провел при дворе лидийского царя Креза. Дельфийскими жрецами Эзоп был обвинен в святотатстве и был сброшен со скалы.

Позднее басни Эзопа были переведены, часто переработаны, переложены в стихах на многие языки мира, в том числе знаменитыми басенниками Жаном Лафонтеном и Иваном Крыловым. Некоторые басни Эзопа пересказал прозой для детей Л. Н. Толстой.

На русском языке полный перевод всех Эзоповских басен был опубликован в 1968 году.

Нет ничего опаснее невежественного друга

Тонет больше мух в еде, нежели в уксусе.

Традиции Эзопа были продолжены в творчестве других авторов. В ХVII – веке древний жанр был возвеличен французским писателем Лафонтеном.

Лафонтен Жан – знаменитый французский поэт-баснописец. С детства отличался непокорным нравом, был отправлен изучать право в парижскую ораторианскую семинарию.

Литературная слава Лафонтена основана целиком на его баснях, которые он сочинял исключительно для высшего парижского света, для придворной аристократии.

Сочиняя свои басни, Лафонтен черпал вдохновение в первоисточниках: у Эзопа, Федра. Басня Эзопа имела практическую цель, являясь иллюстрацией поучению. У Лафонтена центр тяжести постепенно перемещается на рассказ.

Задача Лафонтена – по-новому, свежо и оригинально, рассказать старую басню. В традиционные сюжетные рамки он вводит много нового, реально-бытового материала. Басни Лафонтена показывают обширную картину современной французской жизни.

Басни Жана Лафонтена оказали громадное влияние на развитие всей европейской литературы. В России по стопам Лафонтена шли все видные русские баснописцы: Сумароков, Измайлов, Дмитриев, Крылов.

Люблю, где случай есть, пороки пощипать.

Быть сильным хорошо,

Быть умным лучше вдвое.

Услужливый дурак опаснее врага.

Для истинной славы своего таланта и для истории русской литературы знаменитый русский баснописец Иван Андреевич Крылов родился только тогда, когда ему минуло сорок лет. Он осознал свое предназначение и посвятил свое творчество басне. В 1808 году вышло первое издание его « Басен».

Книга была раскуплена нарасхват и принесла Крылову огромный успех. Его много печатали. Хотя Крылов часто использовал сюжеты Эзопа, Лафонтена, его произведения абсолютно самостоятельны. Басен на заимствованные сюжеты только 30, остальные принадлежат собственно ему и по вымыслу, и по рассказу. Крылов наследовал традицию отождествления людей с животными у своих предшественников.

Но мастерство Крылова – баснописца состоит не в подражании этой традиции. Басни И. А. Крылова – совершенны по силе выражения, по красоте формы и живости рассказа, тонкому юмору и чисто народному языку. Знаменитый баснописец безжалостно казнил смехом всякие недостатки человеческого рода, всякое зло, разнообразные виды глупости и пошлости, приписывая эти недостатки животным, и делал это с блеском.

То, что в языке басен Крылова растворились народные выражения, составляет одну его особенность.

Жуковский писал, что басни Крылова учили читателей « любить отечественный язык». Это живая народная речь, которую Крылов смело ввел в русскую поэзию. Это составляет особенность басен И. А. Крылова. Великий баснописец внес огромный вклад в формирование русского литературного языка.

И наоборот, многие выражения стали восприниматься как пословицы « А Васька слушает да ест», « А ларчик просто открывался», « Слона – то я и не приметил».

Умные и едкие басни Крылова растили целые поколения передовых людей, и сам Крылов в каждую новую эпоху оказывался в рядах лучших передовых писателей.

Басни Крылова – это особый мир, который приходит к нам в детстве, но в отличие от многих детских книг потом никуда не уходит, а навсегда остается с нами.

И. А. Крылов принадлежал к числу лучших литераторов. Его талант высоко ценил сам Державин. Иностранцы, так же как и русские, почитали талант Крылова. Басни его, особенно те, в которых больше национального колорита, были переведены на разные европейские языки.

И несут люди по жизни то, что узнали из таких, казалось бы, простеньких крыловских басен. Все знают, что «услужливый дурак опаснее врага», что у « сильного всегда бессильный виноват», что « беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», что « лесть гнусна, вредна», но « в сердце льстец всегда отыщет уголок».

Достигнув столь блестящего расцвета в творчестве Крылова, басня более чем на столетие почти исчезла из русской литературы

В советское время басня была представлена в творчестве Демьяна Бедного. В наши дни басенные традиции продолжают С. В. Михалков, С. И. Олейник.

Жанр басня актуален и сегодня, поэтому и мы решили попробовать свои силы на этом поприще.

Благодаря этому проекту мы много узнали о басне как литературном жанре, его особенностях.

Познакомились с творчеством известных баснописцев: Эзопа, Жана Лафонтена, И. А. Крылова, и попробовали свои творческие силы в этом жанре.

Развитие жанра басни в русской литературе xviii – XIX веков

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Мая 2013 в 20:17, реферат

Описание работы

Овладение басенным жанром в России начинается с усвоения традиций “учебной“ эзоповской басни. Знакомство русских читателей со сборниками басен Эзопа состоялось еще в ХVII веке, когда они начали регулярно переводиться. Характерно, что в числе первых светских книг, напечатанных по личному указанию Петра I, были “Эзоповы притчи” (1712). Понятно, что самые ранние попытки создания русской басни были связаны с переработкой сюжетов эзоповских произведений.

Файлы: 1 файл

Развитие жанра басни в русской литературе xviii – XIX веков.doc

РАЗВИТИЕ ЖАНРА БАСНИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII – XIX веков.

Овладение басенным жанром в России начинается с усвоения традиций “учебной“ эзоповской басни. Знакомство русских читателей со сборниками басен Эзопа состоялось еще в ХVII веке, когда они начали регулярно переводиться. Характерно, что в числе первых светских книг, напечатанных по личному указанию Петра I, были “Эзоповы притчи” (1712). Понятно, что самые ранние попытки создания русской басни были связаны с переработкой сюжетов эзоповских произведений.

Кантемир, а вслед за ним и Тредиаковский, разрабатывали стихотворную форму басни, используя ее в целях политической (Кантемир) и литературной (Тредиаковский) полемики. Но подлинное раскрытие сатирических возможностей басни в русской литературе ХVIII столетия связано с деятельностью А.П. Сумарокова. Преобладавшие во второй половине века в России просветительские тенденции благоприятствовали разработке этого жанра, который был особенно пригоден для изобличения разнообразных “пороков“ общества и вместе с тем для утверждения идеала, представленного в виде “добродетелей“.

Сумароков назвал свои басни “притчами“. Этим термином он хотел, по-видимому, подчеркнуть поучительный смысл, напомнить о важном иносказательном подтексте. С другой стороны, этим названием поэт как бы отмежевывался от уже анахроничной, хотя и устойчивой традиции эзоповской “учебной“ басни.

В отличие от Кантемира и Тредиаковского, для которых басни были еще единичными опытами, Сумароков увидел в них большое самобытное искусство, близкое к народному творчеству. В шести книгах он поместил 378 “притч“, сюжеты которых были им взяты как из Лафонтена и других традиционных источников, так и из русской жизни. В жанре басни его привлекала широкая возможность сатирического и публицистического обличения, а вместе с тем и морализаторства. Используя фольклорные формы комизма – прибаутку, поговорку, – поэт преодолевал отвлеченность басенного повествования, а нравоучение сочетал с живыми зарисовками из быта и нравов.

“Живописность“ сумароковской манеры становится очевидной при анализе хорошо всем известного сюжета о легкомысленной стрекозе и трудолюбивом муравье, привлекшем впоследствии внимание Хемницера, Крылова и других баснописцев. У Сумарокова эта притча под названием “Стрекоза“ звучит так:

В зимне время, подаянья

Просит жалко стрекоза,

Тяжкова ее страданья,

Люту горесть извещает.

Сжалься, сжалься, муравей,

Ты над бедностью моей,

Утоли мой алч и жажду!

Разны муки я терплю:

День таскаюсь, ночь не сплю.

В чем трудилася ты в лето?

Я скажу тебе и это:

Я вспевала день и ночь.

Коль такое ваше племя,

Так лети отсель ты прочь:

Если отвлечься от тяжеловесности архаичной лексики и фразеологии, обусловленной недостаточной разработанностью русского литературного языка, то при сравнении сумароковского текста с первоисточником Лафонтена, сразу можно подметить усиление в нем изобразительного начала. У Сумарокова основное внимание отдано изображению жалкого состояния стрекозы, ее несчастного вида, страданий, жалоб и унижения. Характеристика муравья, как внешняя, так и внутренняя, отсутствует, вследствие чего изменено и само название басни: “Стрекоза“, а не “Кузнечик и Муравей“ (“La Cigale et la Foumi“), как у Лафонтена.

У Лафонтена дано объективированное и отстраненное описание двух психологических типов характеров, различие между которыми подчеркивается их принадлежностью к одному полу, т.к. во французском языке слова “кузнечик“ (la cigale) и “муравей“ (la fourmi) – женского рода:

Оказался застигнутым врасплох,

Ни одной крохи мухи или червяка.

Он пошел жаловаться на голод

К муравью, своему соседу,

Прося его одолжить

Какую-нибудь крупицу, чтобы просуществовать

До следующего сезона.

“Я вам заплачу,– сказал он ему,-

Перед сбором урожая, честное слово,

Проценты и основную сумму“.

Муравей не дает взаймы:

В этом его наименьший недостаток. и т.д. 3

Бросается в глаза также и грубость языка сумароковской притчи (например, “таскаюсь“), оправданная канонизацией басни как низкого жанра в системе русского классицизма. Баснописец использовал разностопный ритм с ударными выделениями в одну строку коротких слов, что сообщило стиху интонационно-разговорную энергию. В целом получилась жанровая сценка, в которой зримо переданы тяжкие последствия легкомысленного поведения.

Заслуга Сумарокова в развитии русской басни состояла прежде всего в том, что он создал структуру национальной поэтической басни, какой она в основном сохранилась до наших дней. Большое значение имел при этом сам ритм, идущий от народного стиха. Нередко и басенная мораль восходила у него к народным пословицам и поговоркам:

Когда к воде придешь, отведай прежде броду,

Ворвешься без того по самы уши в воду (“Паук и муха“, 48.)

Именно Сумароков впервые применил в басенном повествовании гибкий разностопный ямб, который оказался идеальным средством для передачи диалога и бытовых сцен: 4

“Здорово, брат“, – сказал осел когда-то льву.

Лев думает: “Я так тебя не назову“.

И мнит: “Никак осел рехнулся“.

Лишь только усмехнулся

И думал: “Если б ты поблагородней был,

Так ты бы эту речь, конечно, позабыл

И с нею бы ты ввек ко мне не припехнулся,

Что братом лев ослу не будет никогда“.

(“Осел дерзновенный“, 118-119)

Свободный стих обеспечивал естественность речевой интонации, а обильное использование народной фразеологии создавало атмосферу несколько грубоватого юмора, свойственного лучшим притчам Сумарокова. Национальный колорит особенно ярко у него обозначается при обращении к интернациональным сюжетам. Показательным примером такой переработки может служить притча “Заячьи уши“ (“Les Oreilles du Lièvre” у Лафонтена).

В ней рассказывается о зайце, напуганном слухами о гонениях на зверей с большими рогами. Он боится, что власти примут его уши за рога. И в рассуждения Зайца у Сумарокова вторгается типичный для русской сатиры ХУШ в. мотив – обличение подъяческого плутовства:

Страх Зайца побеждает,

Легко пожалуют в рога большие уши;

А ежели судьи и суд

Так справки, выписки одни меня задавят“ (98).

Это упоминание подъячих, разумеется, отсутствовало у Лафонтена. Но введение этого мотива позволило Сумарокову перевести критику трусости как индивидуального недостатка в обобщенное социальное обличение явлений русской действительности ХУШ в. Примерами подобной русификации международных сюжетов могут служить также притчи “Мыший суд“, “Мост“, “Осел во львовой коже“, “Кот и мышь”, “Пучок лучины“, “Медведь-танцовщик“ и др.

Продолжателем сумароковских басенных принципов стал один из наиболее известных поэтов середины ХVIII века В.А. Майков. Он широко обращался к народным сказкам, из которых черпал нередко свои сюжеты, живописность и меткость языка. Людские персонажи в баснях Майкова часто заменяли традиционные “звериные маски“.

Хемницер был известен читателям как автор почти девяноста басен. К тому времени, когда он издал свой первый сборник (1779), в отечественной басенной традиции обозначилось новое направление. Яркой публицистической и сатирической направленности притч Сумарокова противостояла назидательная басня Хераскова и его учеников. Моралистическая басня отказывалась от критики современного общества. Задачу баснописца М. Херасков видел в высказывании “истины“ под покровом аллегории, в сочетании “полезного“ с “приятным“. Поэт стремился к стилистической гладкости, очищению басни от просторечия, бытовых жанровых картин и натуралистических подробностей. В его басне ощутимо воздействие поэтики нарождающегося сентиментализма, влияние которого сказалось и на басенном наследии Хемницера.

У этого русского баснописца наблюдается качественная переориентация: если для Сумарокова образцом оставался Лафонтен (сюжеты которого он, впрочем, развивал в принципиально отличной от оригинала манере), то для Хемницера таким авторитетом стал немецкий моралист Х.Ф.Геллерт. Характер перерождения басни в творчестве Хемницера кратко можно определить как подмену обличения нравоучением. Лишенный просветительской веры в нравственные силы человека и в возможность изменения общественных отношений, он предостерегал своих читателей от крайностей. Мерилом оценки деяния людей, независимо от того, идет ли речь о подвигах монархов или об обыденных поступках, у него становится просто человеческое. А социально-политическая критика растворяется в нравоучительном пафосе.

Любопытно, что известная фабула о Стрекозе и Муравье в интерпретации Хемницера обрастает новыми нюансами, навеянными сентименталистскими тенденциями. Вслед за Сумароковым, поэт информативную часть басни заменяет прямой речью стрекозы, в которой она униженно молит о снисхождении:

Не дай пропасть мне в крайности моей:

Нет хлеба ни зерна, и как мне быть, не знаю.

Не можешь ли меня хоть чем-нибудь ссудить,

Чтоб уж кое-как до лета мне дожить?

А лето как придет, я право обещаю

Тебе все вдвое заплатить“.

Следует отметить, что у Хемницера исчезает нарочитая грубость жанра. Ощутимы и изменения в поэтике: в отличие от своих предшественников, он наделяет чертами “чувствительного” героя не только муравья, но и рассказчика. Лаконичный и жестокий по сути отказ (смягченный, однако, у Лафонтена тем, что он исходит от женщины), не имеет во французском и сумароковском вариантах никакого авторского комментария. Хемницер же завершает басню четверостишием, в котором намечаются черты нового общественного сознания (басня написана в 1782г.) с его человеколюбием, состраданием к слабостям человеческим:

“-Пропела? Хорошо! поди ж теперь свищи“.

Но это только в поученье

А сам на прокормленье

Из жалости ей хлеба дал. 6

Таким образом, басня Хемницера отразила процессы изменения в жанре, происходившие в последнюю четверть ХVIII века. Лишь один цикл в басенном наследии поэта отмечен особой остротой критики. Главным героем в нем выступает лев: “Два льва соседи“, “Побор львиный“. “Привилегия“, “Лев-сват“, ”Львово путешествие“, “Пес и львы“, “Слепой лев“ и другие. В этих произведениях баснописец затронул опасную тему обязанностей монарха. Социальный подтекст некоторых басенных аллегорий (“Лев-сват“) был настолько очевиден, что они не могли быть напечатаны во времена правления Екатерины II. Но объективным итогом сатиры при этом было все-таки сострадание к простому человеку, терпящему унижения и несправедливости власть имущих.

Таково своеобразие демократизма идейной позиции Хемницера. И в этом он выступает прямым предшественником И.А. Крылова.

К концу ХVIII века русская басенная традиция имела уже богатый опыт. Оживлению басенного творчества способствовала деятельность Богдановича, Николева, Дмитриева и др. Басня перестала укладываться в рамки классицизма, которые постепенно расширяются, размываются под воздействием преромантических веяний. Сентиментализм противопоставил рационалистической отвлеченности культ чувства. Общему и абстрактному противостояло личное переживание, переходящее в субъективное, эстетизированное восприятие действительности. “Легкость“ языка, индивидуализация персонажей, лиризм особенно наглядно проявились в баснях И.И.Дмитриева.

Дмитриев написал 80 басен, фабулу которых он заимствовал не только у Лафонтена, но и у Флориана, Буассара и других французских поэтов конца эпохи Просвещения с ее разнообразными стилевыми течениями.