Интересные события и истории про ВОВ о которых не часто услышишь из уст ветеранов

Великая Отечественная война не только отражает ужасы, трагедию, героизм советских людей, но и подчёркивает мудрость, смекалку, креативность русского человека.

Всем недоброжелателям России давно нужно понять, что подчинить, победить россиянина невозможно. Существует много рассказов про Великую Отечественную войну 1941-1945гг., но мы остановимся на необычных, порой мистических историй.

Дух советского офицера

Владимиру Ивановичу 86 лет, который поведал интересную историю в годы войны, он был маленьким мальчишкой, но понимал, что немцы — враги, которых необходимо уничтожать. Папа ушёл на фронт, а Вова с мамой продолжили жить в родном селе, помогали партизанам. Мальчишка мечтал вступить в партизанский отряд, но его не брали. Однажды, в деревню пришли немцы и сразу начали зверствовать.

Собрали всех жителей села, построили в шеренгу и приказали бежать, при этом отпустили собак. Кто смог оторваться от псов, остался жив, остальные погибли от укусов. Вовка чудом остался жив, а вот его маму растерзали овчарки. Жизнь в селе превратилась в ад! Жители с утра до ночи работали, многие погибали от голода. Немцы всю еду забрали себе. Вовка тайком бегал к партизанам, которые его кормили и обещали помочь. На рассвете партизанский отряд решил отбить деревню у фашистов. Был жёсткий бой, но к сожалению, силы оказались неравны.

Партизанам пришлось отступить. Немцы взяли в плен русского лейтенанта Петра. После долгих пыток, расстреляли и бросили на съедение собакам. Хоронить тело категорически запретили. Труп пролежал несколько дней, потом местные жители на свой страх и риск похоронили офицера. Спустя два месяца, немцы взорвались на собственных боеприпасах, которые внезапно сдетонировали. Говорят, это дух лейтенанта мстит! Потом партизаны выбили из деревни оставшихся фашистов.

Женский отряд молодых ведьм

В 1941 году ситуация на фронте была сложная. Много требовалось боеприпасов, продовольствия, людских ресурсов. Каждый советский гражданин помогал, чем мог. Мужчины сражались на фронте, женщины и дети трудились в тылу. В одном небольшом сельском населённом пункте все мужчины ушли на фронт. Даже мальчишки подались в партизаны. В деревни остались только женщины и маленькие девочки до 12 лет.

Однажды, в село пришли немцы. Они забрали девушек от 15 до 35 лет с собой, чтобы потом переправить в Германию для работы, старых убили, а маленьких девочек бросили умирать от голода. Однако, Маша, которой было всего 9 лет, собрала всех девочек и убедила в необходимо продолжить борьбу с врагом. Да, в то время дети быстро взрослели.

Девочки вели хозяйство, заботились о совсем маленьких детках и со временем ушли в лес партизанить, вооружившись ножами, косами, пиками от вил. Их жёсткости по отношению к немцам не было границ. Уничтожали без малейшего сожаления. На их счёту десятки жизней фашистов.

Боевые подруги наводили ужас на немцев, которые прозвали их отрядом молодых ведьм. К сожалению, война унесла жизнь всех участников отряда, но ими до сих пор восхищаются в страшных воспоминаниях о Великой Отечественной войне.

Советский смертник

Командиру роты Андрею, была поставлена задача, сдержать наступление немцев любой ценой. Молодой командир, конечно, хотел выполнить приказ, но противостоять тысячной армии врага было проблематично. Враг стремительно наступал, уничтожая всё на своём пути.

История диверсанта

Павел внимательно изучил силы противника и ночью делал вылазки, совершая диверсии. За неделю он уничтожил десяток вражеских солдат, две боевых машины. Немцы усердно искали противника, думая, что действует целый отряд партизанов. Но, сильно ошибались! Землянка Павла находилась за несколько километров от вражеского лагеря. Физическая подготовка парня позволила без проблем за короткое время преодолевать данное расстояние.

Вскоре пришли части Красной армии и добили немцев, а Павла взяли в плен, думая, что он враг. Потом разобрались, и парень был зачислен в специальный диверсионный отряд. Павел героически сражался до середины 1944 года, потом погиб, как герой, прикрывая свою группу.

Вечная память советским солдатам

Истории про ВОВ могут быть страшными, мистическими, интересными, но всех их объединяет стальная воля к победе, героизм русского воина. Не стоит верить псевдоисторикам, которые утверждают, что советские солдаты боялись немцев, бежали с поля боя. Возможно, страх присутствовал, но любовь к Родине была сильнее.

Наши предки совершили невозможное — остановили гитлеровскую армаду, дав жизнь будущему поколению. Ведь Гитлер хотел истребить русскоязычное население. Мы бы сейчас не наслаждались прекрасной жизнью, не любили, не воспитывали детей.

О подвиге советских людей нужно всегда помнить! Это наша история!

Чудеса на войне: реальные истории спасения, рассказанные участниками

28 января 1942 едва не стало последним днем его жизни. В ходе зимнего контрнаступления под Москвой, экипаж его танка БТ-7 неожиданно на северо-восточной окраине села Вельмежа наткнулся на немецкую батарею 105-миллиметровых орудий. Выстрелив по ним пару раз, танк на большой скорости ринулся на батарею и, передавив несколько пушек, был подбит.

Слышу: «С-серега!» Это Соболев.

Я инстинктивно отклонился в сторону. Второй фашист промахнулся по мне прикладом. А Соболев не промахнулся, ударил его по стальной каске так, что приклад расщепился. Я вскочил, шарю руками винтовку, а в глазах муть, шатаюсь как пьяный. Не знаю, сколько времени прошло, пока стал соображать. Вижу, рядом стоит Соболев, разглядывает приклад своей винтовки. Рожь кругом потоптана, вперемешку лежат убитые — наши и противника. Тишина».

— А вы под счастливой звездой родились, товарищ майор, — полушутя полусерьезно сказал он.

— Да? Не уверен. С чего это вы взяли?

— Осколок зенитного снаряда пробил пол в кабине прямо перед вашим сиденьем, а вас даже не задело.

— Ну, может быть, вы и правы, — засмеялся я».

Войсковой разведчик Георгий Егоров прошел Сталинградскую и Курскую битвы, но один бой остался в его памяти навсегда.

Тогда 14 разведчиков ушли в ночной рейд за «языком», а вернулись лишь двое. Сам Егоров, который делал еще только первые шаги в разведке, и командир Иван Исаев. Остальных скосил немецкий пулеметчик, которого они с Исаевым и скрутили, получив за это медали «За отвагу».

И еще снится, как я бегу на амбразуру. А ребята впереди меня падают и падают. И я знаю, что вот-вот должен упасть и я. Но бегу и не падаю.

Тридцать с лишним лет бегу и каждый раз жду, что вот теперь-то и я упаду и мне от этого станет сразу легче — я буду лежать рядом со всеми. Но каждый раз снова и снова преодолеваю то расстояние до дзота и каждый раз вижу, как падают и падают ребята. «

А вот исповедь другого разведчика, который, так же, как Егоров, начинал воевать под Сталинградом. Леонид Вегер ушел на фронт сразу после школы. В 1943 году был ранен, стал инвалидом II группы. После войны работал ведущим научным сотрудником института экономики РАН.

Итак, февраль 1943 года, ночь, заснеженное поле нейтральной полосы и очередная отчаянная попытка добыть «языка». Внезапно Вегер вспоминает, что перед ними – минное поле.

«Идти ночью по минному полю — не сахар. Ужас сковывал меня при каждом шаге. Как только я делал шаг и выносил ногу вперед, меня охватывал страх.

Я почти физически ощущал, как это произойдет. Что может быть страшнее для восемнадцатилетнего юноши?

Говорят, в окопах не бывает атеистов. Вот и Кобылянский, член ВКП (б), в самые страшные мгновения инстинктивно обращался к Богу – как это было во время жуткой бомбежки, после того, как он чудом избежал плена:

«Прижавшись всем телом к сырой траве и уткнувшись в нее лицом, я «защитил» голову ладонями, плотно зажмурил глаза и, неверующий, молча молился неведомым высшим силам: «Сохраните мне жизнь! Ведь я еще так молод, не имею детей, и если погибну сейчас, никакого следа от меня на Земле не останется!» Подобное случалось несколько раз, всегда в критических ситуациях, когда от тебя ничего не зависит, ты беззащитен, бессилен, обречен на бездействие и покорно ждешь своей участи».

Протоиерей Рафаил Маркелов ушёл на фронт 1943 году в 17 лет. Туда, где с первого месяца войны воевал его отец. Мать к тому времени давно умерла, а младший брат и сестры попали в детский дом. Воевал он снайпером в 208-й стрелковой дивизии.

6 августа 1944 при освобождении Латвии 18-летнего новгородского паренька тяжело ранило из миномета, и в строй он уже не вернулся. На всю жизнь остались в ноге три осколка.

К Богу обращались постоянно, и не только он, но и его сослуживцы. «Молиться мы так уж не молились, но все же, в основном, люди были верующие, я так думаю. Во всяком случае, крестики очень многие носили, да и «Господи помилуй» постоянно слышалось. Особенно когда в атаку идти, перед боем. Хотя и не разрешалось это, но все равно всегда ведь найдешь место, где помолиться: на посту стоишь и молишься про себя, просишь у Бога, что тебе нужно. Никто не помешает».

Но, как говорится, на Бога надейся да сам не плошай. На вопрос, что было самым трудным на войне, отец Рафаил ответил: «Уберечь себя, остаться живым. Там ведь как? Дело делай, а по сторонам-то не зевай, смотри в оба, а то пропадешь».

Что такое чудо, он, четырежды раненный и контуженный, знал не понаслышке. Вот лишь один день из его жизни на передовой – 16 июля 1943 года.

К вечеру в том же составе они возвращались обратно. «Вдруг неожиданный рев, какой-то шлепок. Лицо и грудь забрызгало чем-то теплым и мокрым. Инстинктивно падаю. Все тихо. Протираю глаза — руки и гимнастерка в крови. На земле лежит наш старичок. Череп его начисто срезан болванкой. Молодой стоит и отупело смотрит вниз, машинально стряхивая серо-желтую массу с рукава. Потом начинает икать… Беру документы убитого и веду паренька под руку дальше. Наверное, у него припадок… Сдал фельдшеру».

. Все они были на волосок от смерти. Что помогало выжить? Чудо? Воинское умение? Случай? Воля Божья? А может, всё вместе? Думать, спорить и сомневаться будут всегда. Одно известно: пройдя через горнило страшных боев, эти люди остались в живых. Хотя рядом гибли их товарищи. О павших помнит и рассказывает каждый из наших героев. О тех, ушедших от нас. Кому посвящено одно из самых пронзительных стихотворений, написанное военкором подполковником Александром Твардовским.

На заставке: фото Семена Фридлянда

Новости Барнаула

Опросы

Спецпроекты

Прямой эфир

На войне без юмора никак: истории времен Великой Отечественной войны

В преддверие Великого праздника Победы, Вашему вниманию реальные, может чуть-чуть приукрашенные истории времён Великой Отечественной воны.

В тяжёлых боях под Сталинградом участвовала 28-я армия, комплектовавшаяся под Астраханью. С лошадьми уже к тому времени была напряжёнка, поэтому и выдали верблюдов! Необходимо отметить, что корабли пустыни весьма успешно справлялись со своими задачами. А верблюд по кличке Яшка даже участвовал в битве за Берлин в 1945.

Наша рота была готова к атаке, и бывалый сержант заметил, что у одного

новобранца нервы явно сдали. Он был бледен, зубы стучали, а

коленки выделывали совсем непонятные фигуры.

— Сердюков, — сержант употребил несколько «вдохновляющих»

выражений, — это ты трясешься или твоя подлая шкура?

— Нет, нет, сержант, это трясусь я, но не за себя, а за

противника, который еще не знает, что я уже здесь!

В Венгрии в конце войны, когда русские вошли в Венгрию, в результате общения венгры остались во мнение, что словосочетание «ё… твою мать» – это приветствие. Это общение привело к тому, что однажды советского полковника на митинге венгерские трудящиеся поприветствовали словами «ё… твою мать!».

Так что «Превед, медвед» и прочий олбанский — хорошо забытое старое.

Во время Великой Отечественной войны были случаи русской психической атаки. Вот как о ней рассказывают очевидцы: «Полк поднимался во весь рост. С одного фланга шел гармонист, играя или вологодские переборы «Под драку», или тверскую «Бузу». С другого фланга шел другой гармонист, играя уральскую «Мамочку». А по центру шли молоденькие красивые санитарки, помахивая платочками, и весь полк издавал при этом традиционное мычание или хорканье, какое обычно издают плясуны, когда дело движется к драке, для устрашения противника. После такой психической атаки немцев можно было брать в окопах голыми руками, они были на грани умственного помешательства.

Иван Павлович Середа

Замочил из сортира.

Немцы явно не ожидали, что из сортира по ним огонь откроют..

Неудача «Тигра»

Расказал эту историю наш водитель. Дед его во время Отечественной танкистом служил, механиком-водителем на доблестной «тридцать четверке» воевал. Машина эта в те времена была чудом техники, Гансы за ней охотились дабы разобрать и какое-нибудь «ноу-хау» спионерить. Так вот по существу. После крупного танкового сражения (уже не помню где) на поле боя среди гор покореженной техники застрял танк нашего героя. Застрял по пустяковой причине: срезало ему гусеницу, да и застрял он в грязи.

Экипаж гусеницу-то натянул, да выбраться не может, так как новая проблема — сели аккумуляторы и не заводится. Сидят, ждут подмогу, матерятся.

Как я уже говорил, очень немцам танк этот нужен был, даже отпуск внеочередной давали, кто его притащит в плен или как металлолом. А в отпуск кому же не хочется? Да еще когда вроде бы брошенный танк посреди поля стоит? В общем, на «Тигре» подкатили, буксир привязали, дернули. Заводили машину с «толкача» когда-нибудь? Знакомо? Вот наши-то под шумок передачу-то и включили. Бензиновый движок «Тигра» для вида попробовал потягаться с советским дизелем, но тщетно (владельцы дизельных джипов поймут), да и башня нашего «34-го» все-таки вперед была повернута, пушкой прямо немцам в затылок.

В общем, съездили в отпуск. Наши.

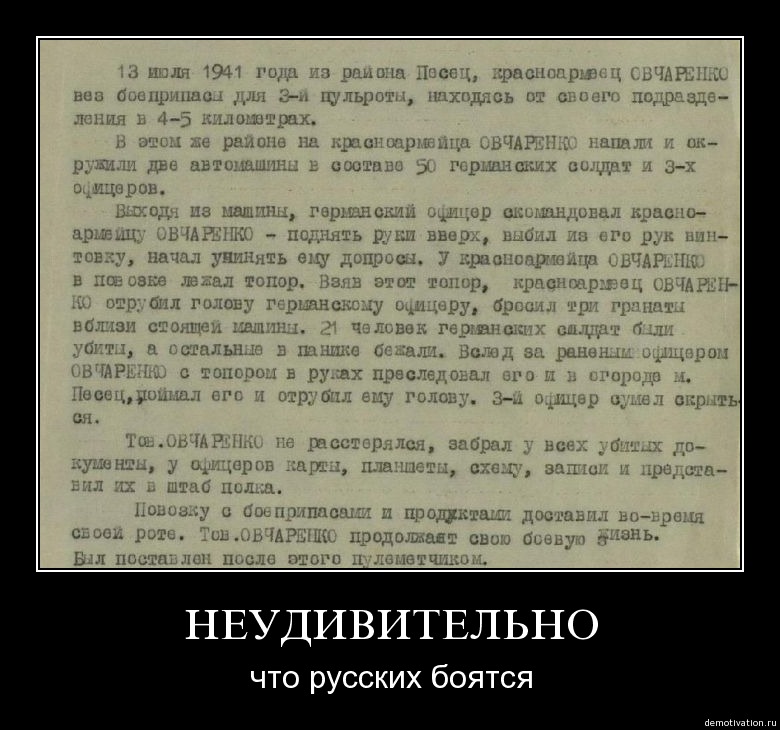

Не будите во мне зверя!

«13 июля 1941 года из района Песец, красноармеец Овчаренко вез боеприпасы для 3-й пульроты, находясь от своего подразделения в 4-5 километрах. В этом же районе на красноармейца напали и окружили две автомашины в составе 50 германских солдат и 3-х офицеров. Выходя из машины германский офицер скомандовал красноармейцу поднять руки вверх, выбил из его рук винтовку и начал учинять ему допросы.

У красноармейца Овчаренко в повозке лежал топор. Взяв этот топор, красноармеец отрубил голову германскому офицеру, бросил три гранаты вблизи стоящей машины. 21 германский солдат был убит, остальные в панике бежали. Вслед за раненым офицером, Овчаренко с топором в руках преследовал его и в огороде м. Песец, поймал его и отрубил ему голову. 3-й офицер сумел скрыться.

Тов. Овчаренко не растерялся, забрал у всех убитых документы, у офицеров карты, планшеты, схему, записи и предоставил их в штаб полка. Повозку с боеприпасами и продуктами доставил вовремя своей роте…»

Забрали, всё забрали!

— Единственная моя фронтовая фотография, — продолжает Юрий Сергеевич, — была сделана в польском городе Сампольно. Поначалу переговоры с местным фотографом не давали результатов, на все просьбы он отвечал: «Нема ниц, вшистко герман забрал» («Ничего нет, все забрали немцы»). Только когда мы предложили мастеру мешок сахарного песку и половину свиной туши — из трофейных запасов, — все сразу нашлось, и фотографии были готовы на следующий же день.

Лучшей валютой были продукты, мыло, полотенца, нижнее солдатское белье, топоры и лопаты. Но нам выдавали и злотые, правда, не пользующиеся спросом. Мы убедились в этом в деревушке со странным названием Воля Огрызкова, которое было написано на дорожном указателе латинскими буквами. Хотели купить у селян самогон и чего-нибудь съестного. У одного из домов мы увидели пожилого пана и, поздоровавшись, начали переговоры:

— Пан, у тебя вутка до пшедання есть? («Есть водка на продажу?»)

— Нема ниц, вшистко герман забрал. («Ничего нет, все немец забрал».)

О чем бы мы ни просили, даже напиться воды — в ответ звучала стандартная фраза. Наконец один из наших произнес:

— А совесть у пана есть?

«За поднятие боевого духа»

История рассказана моим отцом, участником ВОВ (к сожалению, не дожившего до наших дней).

Было это в 1945 году. Великая Отечественная шла к концу. Наши войска уже продвигались по Западной Европе. У дороги показался указатель с надписью «Веrlin 100 km». И что-то в этой надписи было как-то совсем не по-нашему. То ли строгий готический шрифт, то ли надпись на языке уже по сути поверженного врага, то ли высокомерная аккуратность у пыльной дороги. Всё это не хотела принимать душа советского солдата. Нашёлся среди них шутник, который исправил ситуацию, дописал внизу: «Х.. ня — дойдём!». И сразу стало веселее! проходят мимо указателя измученнные сражениями, всеми тяготами и лишениями бойцы и их усталый угрюмый вид сменяется улыбками, неизвестно откуда беруться силы бодрее идти вперёд.

В это время по дороге проезжал кто-то из высокого начальства и поинтересовался причиной внезапного веселья. Прямым текстом содержимое надписи доложить никто не решился, пришлось самомоу ехать почитать «первоисточник».

Прочитав текст надписи, немедленно потребовал вызвать шутника к себе.

Делать нечего, пришлось нашему герою сознаться в содеяном, не смотря на серьёзный вид высокого чина с большими звёздами на погонах. Не перекладывать же свою вину на боевых товарищей! Уже был готов понести суровое наказание по законам военного времени, как неожиданно для всех был представлен к награде с формулировкой «За поднятие боевого духа».

Вот такой счастливый конец у этой истории того сурового времени. Вечная память всем, кто сражался за нашу Родину!

Байка, ходившая в кругу наших бойцов в период окончания войны:

«Поймали советские солдаты Гитлера и предложили простым людям придумать для него казнь пострашнее. Вариантов было множество. А один мудрец предложил взять лом, нагреть его кончик докрасна и воткнуть фюреру в одно место… холодным концом. На вопрос: «Почему холодным?», мудрец ответил: «А чтобы обратно не вытащили…»

«Мы боялись, что войны не хватит для нас»: истории людей, прошедших все круги ада

Нашему поколению сложно воспринимать Великую Отечественную войну. Отчасти из-за того, что, как бы банально это ни звучало, нас там не было. Отчасти из-за того, что сегодня война стала неким бэкграундом русского народа; историями из книжек и фильмов, которые где-то на подсознательном уровне существуют, скорее, как данность, нежели как реально произошедшее событие.

Возможно, именно поэтому большинство из нас думает о людях, принёсших себя в жертву во имя мира, только в преддверии 9 мая. Но стоит посмотреть в глаза тех, кто ещё жив и кто ещё помнит, как мозг Венским копьём пронзает кристально чистое понимание того, что всё это произошло на самом деле. Мы пообщались с ветеранами, прошедшими семь кругов ада, о том, какой они запомнили свою войну.

Я очень хорошо помню 22 июня. Был футбольный матч. Играли юношеские сборные двух шахт. В три часа он начался, а в четыре часа нам объявили, что началась война. Мы, конечно, не поверили, потому что перед этим передавали сообщение ТАСС о подписании пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом. Только когда уже шли домой, увидели, что люди стоят кучками. Мужики храбрятся, женщины плачут.

Мы сразу побежали в военкомат, но с нами не стали разговаривать, и без нас забот хватало. Потом мы пошли в горком комсомола, написали добровольное заявление. Боялись, что войны не хватит для нас.

2 ноября приняли присягу, обмундирование нам выдали. И где-то числа 10-12 поехали на фронт. Уже в пути, за Уралом, получили винтовки, двадцать патронов и две гранаты. Прибыли мы под Ленинград, в город Тихон, его заняли немцы. Там должно было проходить второе кольцо блокады, но мы выбили, освободили этот город. Меня ранили.

Потом наш батальон перебросили в Заполярье, на Кольский полуостров. Через мурманский порт нам поступала провизия и какие-то запасы – помогали англичане. Мы же прикрывали Кандалакшу. В итоге получилось так, что через месяца полтора мы все заболели цингой. Нас подлечили, но в скором времени после этого наш батальон расформировали, и я стал миномётчиком.

Во время разведки боем меня снова ранили, но на этот раз ранение было осколочным. Я попал в госпиталь, провёл в нём около месяца. Когда выписали, уже зима началась и снова стали формировать лыжные батальоны. В ноябре нас повезли к Мурманску, где пересадили на катера и отправили в северную Норвегию. Там мы взорвали склад горюче-смазочных материалов, но потом за нами катер не пришёл. Не было ни карты, ни компаса, ни лыж, а уже снег везде лежал. И мы оттуда добирались пешком. Сначала дошли до Финляндии, а потом до нашей заставы. Примерно километров четыреста прошли, обморозились все. Документов, конечно, ни у кого не было, нас стал допрашивать СМЕРШ. К счастью, всё разрешилось. Таким я помню начало войны.

Потом, когда мы на севере закончили, Киркинес освободили, я к тому времени снова был в миномётном полку, но уже на 120-мм миномётах, нас отправили в Гороховецкие лагеря. Там формировали 31 артиллерийскую дивизию прорыва. Наш полк вошёл в состав этой дивизии.

В конце декабря – начале января мы приехали в Польшу, на Сандомирский плацдарм. Я был на 1-ом Украинском фронте, мы освободили Краков сразу, как только начали наступление. И Освенцим. Я там видел… Их даже людьми назвать нельзя, это просто бродячие скелеты. Мы после этого, наверное, неделю не имели горячего питания, потому что все наши кухни остались, чтобы подкармливать пленных кашей или чем-то ещё.

Где-то в феврале мы уже Одер форсировали. Берлин тогда освобождал 1-й Белорусский фронт, мы подошли с юга, в Потсдаме встретились со 2-ым Белорусским фронтом. Вышли на Эльбу, встретили американцев. Потом брали Дрезден и в Праге закончили войну, 9 мая.

Когда началась война, мне даже 16 лет ещё не было. Я учился в училище на тот момент, а летом нас послали на уборку урожая. Там я заболел, отправили обратно, я долго пролежал в больнице. Обратно везти не стали, потому что далеко, в итоге меня устроили в ВРЗ подмастерьем заливщика подшипников. Пришла повестка в армию, и я отправился на фронт.

Когда началась война, меня сразу же отправили на роковские курсы медсестёр от Красного Креста, после которых призвали в армию. Молодых медсестёр со всей кемеровской области собрали вместе и посадили в поезд до Дальнего Востока. На остановках мы ели хлеб и пили кипяток с сахаром – вся наша пища.

Поезд доехал почти до российско-китайской границы и уже там нас отправили служить в Волочаевскую танковую бригаду. Потом в Ворошилове сформировали маршевые роты, и я попала туда.

В 1943 году меня отправили в Спасск-Дальний, помогать в эвакогоспитале. Каждый день к нам поступали раненые, которых необходимо было обмыть и переодеть, найти место в палате или отвезти в операционную. Часто не хватало крови для переливания, тогда мы сами становились донорами. Порой уставали настолько, что не хватало сил дойти до казармы, оставались спать в госпитале.

Я постоянно писала письма на фронт, рвалась на передовую. Как-то ко мне подошёл начальник эвакогоспиталя и сказал: «Наташа, у тебя же брат на фронте, вот напиши ему, пусть поговорит со своим командиром, она вас вызовет к себе, так будет быстрее и проще, чем бесконечные письма писать». Я не поняла, что он просто пошутил таким образом, и правда написала письмо, а потом долго ждала ответа.

Мы очень радовались, когда в мае пришло сообщение об окончании войны, думали о том, как бы поскорее вернуться домой. Но возвращение отложилось почти на год, потому что в августе Советский Союз объявил войну с Японией, и мы были вынуждены остаться в госпитале.

Я закончила семь классов в то время, поступила в горный техникум, но и года не прошло, как началась война. Пришлось идти работать, потому что семья большая была, тяжело приходилось. Нас обязали пройти курсы санитарок. В конце концов, в один из дней, когда я пришла на работу, мне сказали, что нужно идти в горвоенкомат. Отправили в Асино, но там я недолго задержалась, нас быстро перебазировали в Орехово-Зуево.

Потом мы попали в Москву, в пролетарские лагеря. Там мы пробыли дней десять и как-то ночью нас подняли и приказали двигаться вперёд. Мы даже не знали, куда, и в итоге дошли до Сталинграда. Я получила закрытый перелом руки. Когда там закончили, нас отправили в Воронежскую область подлечиться и немного отдохнуть, а после перевели в 197-й артиллерийский полк. И как раз мы попали на Курскую дугу. Там нам помогали американцы – приезжали их «Студебеккеры» и «Виллисы», привозили питание в банках.

В 1942 году меня призвали в армию, хотя мне на тот момент я ещё не был совершеннолетним. Нас собрали и отправили в Юргу, где началась военная подготовка. И только осенью сформировали эшелон. Мы поехали на Калининский фронт – держать оборону северо-западнее Москвы.

Тогда было особенно тяжёлое время: шли битвы под Сталинградом, а Белоруссию, Украину, Прибалтику и ещё несколько областей временно захватили немцы. Их авиация начала бомбить наш эшелон ещё при выгрузке. До передовой пришлось идти пешком, хотя были лошади, но они тащили пушки и 120-мм миномёты. В общем, наш 121-й стрелковый полк сразу угодил в полымя, и в одном из наступательных боёв меня ранили.

Плохо помню, как это произошло. Мы шли в атаку, рядом разрывались снаряды, повсюду выстрелы. Меня контузило, я даже не сразу почувствовал боль. В госпиталь меня доставили с обмороженными ногами – наверное, долго лежал в снегу, пока меня не нашли. В эвакогоспитале меня признали непригодным для дальнейшей службы и отправили домой. Это было в апреле 1943 года.

Я с самого юношества хотел защищать родину, как и мой отец, который прошёл Первую мировую войну. Учился я в Баку, там и жил, и уже в 1940-ом собрался поступать в Бакинское зенитно-артиллерийское училище. На тот момент у меня имелся аттестат зрелости, документы, подтверждающие, что я «Ворошиловский стрелок» и «Ворошиловский всадник», значки ГТО и Красного Креста. Но внезапно для всех началась война и через два месяца после этого я выпустился из училища по ускоренной программе в звании лейтенанта.

Под Москвой я командовал огневым взводом, в моём распоряжении были боевые расчёты трёх 76-мм пушек. Туда мы прибыли в сентябре 1941-го, нам определили огневой рубеж в сорока километрах от столицы. Нам нельзя было допустить прорыва немецких самолётов и танков к городу, а они всё шли и шли круглыми сутками. Но мы справились и не отступили ни шагу назад.

В июле 1942 года поступил приказ отозвать всех военнослужащих немецкой национальности и отправить их в спецпоселение. Мы не знали, что это за приказ, и до последнего наделись, что нас везут на Дальний Восток, чтобы воевать с Квантунской армией Японии. Однако нас привезли в Новосибирск, сняли погоны и сказали, что теперь будем работать в тылу. Мы сильно возмущались, но нас быстро одёрнули, сказав, что приказы выполняются, а не обсуждаются. И меня отправили в геологоразведочную партию искать бокситы. Так до конца войны я больше и не увидел фронта.

Я закончил курсы полковых разведчиков. У меня, в общем-то, всю войну и была только эта профессия. В 1943 году получил первый орден Красной Звезды, который у меня недавно украли. Помню, как ночью на лодке переплывал речку Припять, взял сумку, прикинулся белорусским мальчиком и пошёл побираться. Мне ж и 18 тогда не исполнилось, молодо выглядел. На самом деле нужно было разведать расположение немецких частей, но главная цель, за которой я приплыл, – взять «языка». И вот перерезал я линию связи, сижу, жду. Проверять, что случилось, пришёл всего один немец, ну я его взял в плен, бегом обратно к лодке и сразу к своим.

Это то, чем я занимался всю войну, ведь я состоял в группе захвата. В то время, как другие разведчики отвлекали внимание, мы выполняли основные задачи. Я получил много медалей и орденов, а командир войсковой части отправил моей матери письмо с фронта, где написал, что «мы гордимся вашим сыном. Он является одним из лучших бойцов, отлично сражается с немецкими поработителями. Лично сам уничтожил 34 гитлеровца».

Потом была Польша, там меня ранили в ногу. Наш разведвзод переплавился через Вислу, ворвался в немецкие окопы: многих убили, а одного взяли в плен. По нам открыли артиллерийский огонь, троих ранили.

После госпиталя меня перекинули в Германию. Как раз в тот момент, когда форсировали Одер. Победу я встретил в пригороде Берлина.

Но, к счастью, о ветеранах сегодня не забывают. И речь идёт не о ежегодных парадах на 9 мая, а о некоммерческих организациях, которые поздравляют людей, прошедших через ужасы войны, не потому что так надо, а просто от чистого сердца. Одна из таких – это «Клуб УАЗ Патриот Кузбасс», в этом году решивший поучаствовать в акции «Дорогами войны», чтобы показать: молодое поколение помнит подвиг дедов и чтит память павших.

В Кемеровской области подобная акция проводится впервые, а её участники до Дня Победы планируют успеть объехать весь Кузбасс. И они преуспевают в своей затее: большинство ветеранов уже получили поздравления и подарки.

– Мы счастливы такой возможности: поздравить ветеранов войны, тружеников тыла и оказать им посильную помощь. Для нас участие в акции – это возможность познакомиться с легендарными людьми, послушать истории о войне из первых уст, рассказать о Победе нашим детям! – говорит один из организаторов Екатерина Напольских.

И это далеко не последний год, когда в Кузбассе проходит такая акция. Присоединиться к ней может каждый желающий. Точнее, даже не к ней, а в принципе сделать что-то подобное: напрмиер, навестить своих бабушек и дедушек или знакомых ветеранов, чтобы поговорить с ними хотя бы часик. Ведь, как мы выяснили, внимание дороже любых подарков.