Что такое бытовая сказка? Примеры этого жанра в народном творчестве и литературе

Сказки любят все, особенно дети. Но этот литературный жанр не обязательно подразумевает захватывающее действие с волшебными превращениями, где славные герои побеждают мифических чудовищ при помощи удивительных артефактов. Многие из подобных историй основываются на событиях, которые вполне могли бы иметь место в реальной жизни. Это бытовые сказки. Они учат добру, высмеивают человеческие пороки: жадность, глупость, жестокость и прочие, часто содержат в себе ироническую основу и социальную подоплёку. Что такое бытовая сказка? Это поучительная история без особых сверхъестественных чудес, полезная детям, нередко заставляющая задуматься даже взрослых.

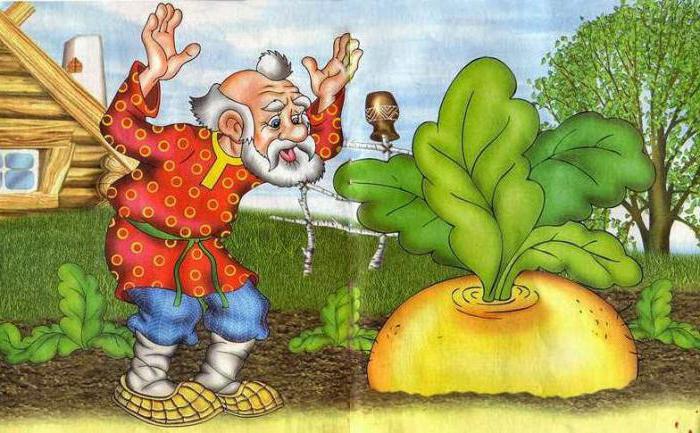

«Репка»

На данном примере легко понять, что такое бытовая сказка. Разумеется, упомянутая история содержит в себе некоторые фантастические факты. К примеру, репка не может вырасти такой огромной, а животные не настолько умны, чтобы выполнять подобную работу. Однако, если откинуть указанные подробности, мораль рассказа оказывается весьма полезной и способна пригодиться в реальной жизни.

Герои русских сказок

Особенности бытовых сказок в том, что чаще всего в них присутствует здоровая сатира. Наивное простодушие оказывается мудрей самой изощрённой хитрости, а находчивость и смекалка даёт отпор чванливости, тщеславию, высокомерию и жадности. Здесь пороки высмеиваются, невзирая на лица и ранги. В подобных историях нещадно бичуется глупость и леность всемогущих царей, жадность лицемерных попов.

Замечательным героем русских сказок часто оказывается Иванушка-дурачок. Это особенный персонаж, который всегда выходит победителем из всех, даже самых невероятных испытаний. Понять, что такое бытовая сказка, можно, вспомнив и других интересных и ярких героев, созданных фантазией русского народа. Ими являются хитрый мужик, способный обвести вокруг пальца всех своих обидчиков из числа жадных богачей, а также солдат, находчивость которого восхитит любого.

«Каша из топора»

Среди примеров бытовых сказок, в которых задействованы вышеупомянутые персонажи, можно назвать «Кашу из топора». Это совсем небольшая, но поучительная история о том, как легко и весело можно преодолеть жизненные трудности и невзгоды, если относиться ко всему с юмором и иметь подход к людям.

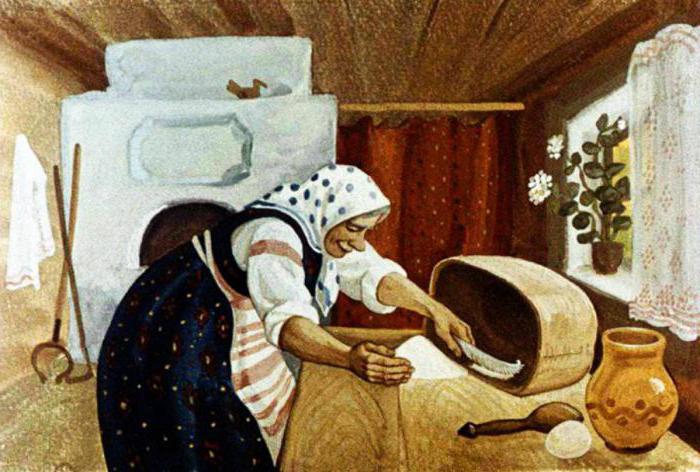

Находчивый солдат, придя на постой к скупой старухе, которая притворялась бедной, чтобы ничем не угощать гостя, решил пойти на хитрость, добиваясь своего. Он вызвался приготовить еду из топора. Движимая любопытством хозяйка дома, сама того не заметив, предоставила солдату все необходимые для готовки продукты и позволила унести с собой топор, который якобы ещё не доварился. Здесь симпатии всех читателей и слушателей, как правило, оказываются на стороне находчивого служивого. А заинтересованным лицам предоставляется шанс весело посмеяться над жадной старухой. Вот что такое бытовая сказка в её лучшем виде.

Литературные произведения

В сказочных жанрах творили и многое великие писатели. Ярким показателем тому являются сочинения гения XIX столетия Салтыкова-Щедрина. Подражая народному творчеству, автор присваивал персонажам определённый социальный статус, чем доносил до читателей свои политические идеи.

Анекдоты

Примерами бытовых сказок оказываются также анекдоты. Отношение к такого рода фольклору, конечно, далеко не у всех однозначно. Но в этом колоритном жанре ярко выражается народная самобытность, понятие о нравственности и различные перипетии общественных отношений. К тому же, эта форма творчества всегда актуальна и постоянно развивается.

Согласно данным современной фольклористики, бытовые анекдоты в разных местностях обладают своими характерными чертами и особенностями, что представляет интерес для научного изучения. Это касается и общих закономерностей формирования и развития данного жанра, которые стали темой для исследования и изложения во многих учёных трудах и диссертациях. Во все времена анекдот оказывался для народа прекрасным способом ответить на произвол властей, на явления и события, противоречащие его понятиям о справедливости и этики.

Другие формы жанра

Нетрудно понять: чем бытовая сказка отличается от волшебной. Конечно, истории о колдунах и фантастических приключениях всегда интересны и находят своих поклонников. Но ёмкие, остроумные рассказы, раскрывающие всю глубину общественных и человеческих отношений, просто не могут оказаться неактуальными. Среди других разновидностей жанра бытовой сказки можно назвать загадки и насмешки. Первое из них представляет собой иносказательное описание некоего объекта или события и задаётся в форме вопроса. А второе – явно сатирическое короткое произведение, которое особенно даёт повод повеселиться над пороками недостойных людей. Существуют также докучные сказки. Это очень интересный жанр. В подобных рассказах намеренно повторяется определённый набор слов, нет как такового сюжета, потому что действие по сути развивается по замкнутому кругу. Ярким и известным примером подобной истории может служить «Сказка про белого бычка».

Все вышеперечисленные произведения составляют сокровищницу народного фольклора, кладезь его мудрости, искромётного юмора, пронесённого сквозь века.

Волшебные сказки. Герои русских волшебных сказок

В волшебной сказке перед слушателем возникает иной, чем в сказках о животных, особый, таинственный мир. В нем действуют необыкновенные фантастические герои, добро и правда побеждают тьму, зло и ложь.

Некоторые из волшебных сказок тесно связаны с мифологическими представлениями. Такие образы, как Морозко, Водяной, Солнце, Ветер, связаны со стихийными силами природы. Наиболее популярными из русских сказок являются: «Три царства», «Волшебное кольцо», «Перышко Финиста – ясна сокола», «Царевна-лягушка», «Кащей Бессмертный», «Марья Моревна», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Сивка-Бурка», «Морозко» и др.

Герой волшебной сказки – мужественный, бесстрашный. Он преодолевает все препятствия на своем пути, одерживает победы, завоевывает свое счастье. И если в начале сказки он может выступать как Иван-дурак, Емеля-дурак, то в конце обязательно превращается в красавца и молодца Ивана-царевича. На это обратил в свое время внимание А.М. Горький:

«Герой фольклора – «дурак», презираемый даже отцом и братьями, всегда оказывается умнее их, всегда победитель всех житейских невзгод». 2

Положительному герою всегда помогают другие сказочные персонажи. Так, в сказке «Три царства» герой выбирается на белый свет с помощью чудесной птицы. В других сказках героям помогают и Сивка-Бурка, и Серый волк, и Елена Прекрасная. Даже такие персонажи, как Морозко и Баба Яга, помогают героям за их трудолюбие, воспитанность. Во всем этом выражены народные представления о человеческой морали и нравственности.

Рядом с основными героями в волшебной сказке всегда чудесные помощники: Серый волк, Сивка-Бурка, Объедало, Опивало, Дубыня и Усыня и др. Они владеют чудесными средствами: ковер-самолет, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, шапка-невидимка. Образы положительных героев в волшебных сказках, помощники и чудесные предметы выражают народные мечты.

Образы женщин-героинь волшебных сказок в народном представлении необыкновенно красивы. О них говорят: «Ни в сказке сказать, ни пером описать». Они мудры, владеют колдовской силой, обладают недюжинным умом и находчивостью (Елена Прекрасная, Василиса Премудрая, Марья Моревна).

Противники положительных героев – темные силы, страшные чудовища (Кащей Бессмертный, Баба Яга, Лихо одноглазое, Змей Горыныч). Они жестоки, коварны и алчны. Так выражается представление народа о насилии и зле. Их облик оттеняет образ положительного героя, его подвиг. Сказочники не жалели красок, чтобы подчеркнуть борьбу между светлым и темным началами. По своему содержанию и по своей форме волшебная сказка несет элементы чудесного, необычного. Композиция волшебных сказок отлична от композиции сказок о животных. Некоторые волшебные сказки начинаются с присказки – шутливой прибаутки, не связанной с сюжетом. Цель присказки – привлечь внимание слушателей. За ней следует зачин, начинающий повествование. Он переносит слушателей в сказочный мир, обозначает время и место действия, обстановку, действующих лиц. Завершается сказка концовкой. Повествование развивается последовательно, действие дается в динамике. В структуре сказки воспроизводятся драматически напряженные ситуации.

В волшебных сказках троекратно повторяются эпизоды (с тремя змеями бьется на Калиновом мосту Иван-царевич, трех прекрасных царевен спасает Иван в подземном царстве). В них используются традиционные художественные средства выразительности: эпитеты (конь добрый, молодецкий, луг зеленый, травы шелковые, цветы лазоревые, море синее, леса дремучие), сравнения, метафоры, слова с уменьшительными суффиксами. Эти особенности волшебных сказок перекликаются с былинами, подчеркивают яркость повествования.

Примером такой сказки является сказка «Два Ивана – солдатских сына».

Один из древнейших видов русских сказок – сказки о животных. Мир животных в сказках воспринимается как иносказательное изображение человеческого. Животные олицетворяют реальных носителей человеческих пороков в быту (жадность, глупость, трусость, хвастовство, плутовство, жестокость, лесть, лицемерие и т. п.).

Наиболее популярными сказками о животных являются сказки о лисе и волке. Образ лисы стабилен. Она рисуется как лживая, хитрая обманщица: обманывает мужика, прикинувшись мертвой («Лиса крадет рыбу из саней»); обманывает волка («Лиса и волк»); обманывает петуха («Кот, петух и лиса»); выгоняет зайца из лубяной избы («Лиса и заяц»); меняет гусочку на овечку, овечку на бычка, крадет мед («Медведь и лиса»). Во всех сказках она льстивая, мстительная, хитрая, расчетливая.

Другим героем, с которым часто сталкивается лиса, является волк. Он глуп, что и выражается в отношении народа к нему, пожирает козлят («Волк и коза»), собирается разорвать овцу («Овца, лиса и волк»), откармливает голодную собаку, чтобы ее съесть, остается без хвоста («Лиса и волк»).

Еще одним героем сказок о животных является медведь. Он олицетворяет грубую силу, обладает властью над другими животными. В сказках его нередко называют «всем пригнетыш». Медведь также глуп. Уговариваясь с крестьянином собрать урожай, он каждый раз остается ни с чем («Мужик и медведь»).

Заяц, лягушка, мышь, дрозд выступают в сказках в роли слабых. Они выполняют подсобную роль, нередко находятся в услужении у «крупных» животных. Только кот и петух выступают в роли положительных героев. Они помогают обиженным, верны дружбе.

В характеристике действующих лиц проявляется иносказание: изображение повадок зверей, особенностей их поведения напоминает изображение поведения людей и вносит в повествование критические начала, которые выражаются в использовании разнообразных приемов сатирического и юмористического изображения действительности.

Юмор основан на воспроизведении нелепых ситуаций, в которые попадают персонажи (волк опускает хвост в прорубь и верит, что он поймает рыбу).

Язык сказок образен, воспроизводит бытовую речь, некоторые сказки состоят сплошь из диалогов («Лиса и Тетерев», «Бобовое зернышко»). В них диалоги преобладают над повествованием. В текст включаются небольшие песенки («Колобок», «Коза-дереза»).

Композиция сказок несложна, основана на повторении ситуаций. Сюжет сказок разворачивается стремительно («Бобовое зернышко», «Звери в яме»). Сказки о животных высоко художественны, образы их выразительны.

Все про Репку, или это удивительная сказка!

Сказка про Репку. Обзор

Вот что пишут специалисты: «Считается, что эта сказка относится к Цепочным сказкам, в которой диалоги или действия повторяются и развиваются по мере развития сюжета… Многие из таких сказок являются реликтовыми (очень древними).. цель таких сказок — развитие речи у детей, начинающих говорить, поэтому они часто являются первыми сказками. Большинство ученых-фольклористов склоняется к тому, что создателями цепевидных сказок были люди с юным (детским) сознанием, то есть примитивные общества. Считается, что подобные цепевидные структуры соответствовали архаическому типу мышления.».

А теперь попробуем заглянуть вглубь веков. В закрытый от нас долгими столетиями мир Древней Руси. Сказки, пословицы, поговорки, загадки. Оказывается, загадки такие удивительные, что даже греховным считалось их загадывать. «Загадки наряду с большинством других устных произведений преследовались духовенством. По окружной грамоте Алексея Михайловича загадывающие загадки также осуждаются, как и поющие бесовские песни.» Вот это да! Может потому и греховные были, и думает каждый, да не всяк додумается? Так может и стали сказки потому сказывать, что загадки запретили?

Древнерусские загадки.. Вот уж задачка- всем задачкам- задача.. Мудреные люди были..

Так думаю, что и сейчас не каждый с ходу загадки эти разгадает.

Ни небо, ни земля, Видом светла, Садятся на ней Тенообразные птицы. Два созирают, Два сожидают, Один повелевает.( Бумага и писец.)

Стоит град на восток Широкими дверьми, Около его много воинства, У каждого воина по копью. Идет род Адамля, Отнял у них все имение. Вышнему слава, земному также! (Улей, пчелы, жало, воск, мед.)

Во белом городе, Во темном подвале, Стоят в одной бочке: Царево вино, Царицын мед, Розно, не смешано (Белок с желтком.)

Загадаю я загадку, Брошу за грядку, В год пущу, Годовик рощу.( Хлеб.)

Размых, размых Малу махнушку, Пущу белу голышку.( Варьги).

Пять овечек стог подъедают, Пять овечек прочь отбегают. (Лен прядут).

Щука двинет, Лес вянет, На том месте город станет.( Коса, трава, копна сена.)

Висит баба на грядах, Вся в заплатах. Косо, не прямо, Куда ты идешь? Тебя стерещи, Зелено, кудряво, Тебя стерещи. (Корзина.)

Сито вито о четырех углах, о ста ногах, о семи горбах. ( Крестьянская изба)

Мать толста, дочь красна, сын храбер под небеса ушел. ( Печь, огонь, дым)

Баба-яга вилами нога, весь мир кормит, сама голодна (соха).

Два корабля идут с Божьего суда, а третий на Божий суд (снопы на телеге)

Двенадцать орлов, пятьдесят две галки снесли одно яйцо. (Год)

Двое стоят, Двое лежат, Пятый ходит, Шестой водит. (Дверь с притолоками.)

Шел я мимо, видел диво: висит котел в девяносто ведер. (Луна).

Была репа важная, дивилась старуха кажная; одним-днём кругом не обойдёшь; у той репы половину мы с семьей целую неделю ели, а другую половину другую неделю; корку навалили да кобылу надсадили и телегу обломили. Вот какая была мудрость недавно утресь! (Афанасьев, «Прибаутки»)

И похоже, это наиболее древний вариант сказки- подсказки, загадки. И вот почему: В сноске Афанасьев привел вариант начала сказки, записанной в Вологодской губернии: «Был старик со старухою, насеяли репу. «Старуха! — зовет старик. — Я ходил, смотрел: репка частая. Пойдем рвать». Пришли к репке, посудили-посудили: как нам репку рвать? Бежит ножка по дорожке. «Ножка, пособи репку рвать». Рвали-рвали не могли вырвать. »

И пока мы не поймем что же это за ножка, ноги, мы вряд ли разгадаем и смысл сказки.

Отгадки.

Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан…

И самое главное- а вы знаете как дергают репку? А если она очень большая? А сами пробовали вытаскивать или тащить что-нибудь тяжелое таким же способом, как предложено в сказке? Бедный дедушка.. Каково же ему было тащить репку с такой помощью…

Ни бурлаки, что на картине Репина, не тащили так тяжелые- непомерно тяжелые баржи по Волге… Ни лошади, запряженные цугом, не возили так тяжелые грузы.. Да и перетягивание канатов, совсем не по тем правилам игра. И сила здесь суммируется по другим законам.

Первое, что приходит в ассоциациях- это астрономический подтекст. Календарь.

Старый Федот сидит у ворот, счет ведет:

Дюжину отсчитает и сызнова начинает. (календарь).

Двенадцать орлов, пятьдесят две галки снесли одно яйцо. (Год).

Над бабушкиным окошком висит репы лепешка.( Луна)

У нас над окошком- полно репы лукошко. (Звезда).

Голодному Федоту и репка в охоту…

Голова — круг, воевода, Иногда вещь, уподобляемая по виду голове, как напр. голова сахару; головка луку. Голо;вщи;на ж. сев. подушное, подать с души, с головы.

Бабка — деталь некоторых станков.

— лепёшка, упрощённый вариант бабы.

— блюдо белорусской кухни из картофеля.

— приспособление для отбивания кос.

Бабка (или путо) — нижняя часть конечности (ноги) лошади.

Бабки — надкопытные кости животных, использовавшиеся в одноименной народной игре.

— старинная народная игра.

— просторечное название денег. (венгер. Babka). Монета в Венгрии = нашей копейке.

Бабка- местн. Несколько снопов чего-л., поставленных определенным образом.

Мышья бабка. Арх. Гриб дождевик.

Для памятки сказка. Дед- дедок вырасти лужок, камень неподъемный убеги с дороги, чтоб ходили ножки по прямой дорожке.

Вот пока и весь небольшой обзор. Может и не очень складно получилось. Но и сказка шибко мудреная. А если что интересное найду- то лучше напишу.

И, напоследок, для разнообразия, небольшой рассказ Чехова о Репке, его перевод с детского :

«Жили-были себе дед да баба. Жили-были и породили Сержа. У Сержа уши длинные и вместо головы репка. Вырос Серж большой-пребольшой… Потянул дед за уши; тянет-потянет, вытянуть в люди не может. Кликнул дед бабку.

Бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянуть не могут. Кликнула бабка тётку-княгиню.

Тётка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть в люди не могут. Кликнула княгиня кума-генерала.

Кум за тётку, тётка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не могут. Не вытерпел дед. Выдал он дочку за богатого купца. Кликнул он купца со сторублёвками.

Купец за кума, кум за тётку, тётка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут и вытянули голову-репку в люди.

И Серж стал статским советником.»

Сказка ложь да в ней намек добрым молодцам урок.

В чем смысл сказки «Репка»?

Предыстория

Явный смысл сказки о репке

Почему «бабка за дедку дедка за репку» и т.д?

Почему внучка, а не сын или дочь?

Почему Жучка и кошка?

Что символизирует репка?

Кто такая мышка?

Рассказать:

9 комментариев

Смысл сказки Репка Многие догадываются, что в сказках в виде простых истин заложен глубокий смысл.

Сегодня уже совсем немногие могут понять и объяснить сакральный и очень глубокий смысл сказок наших мудрых предков, а он, как вы и сами успели убедиться, конечно же, есть.

Это что шутка что-ли? При чём тут Иисус и Царствие Божее? В этой сказке просто описывается принцип работы рычажных весов. На одном конце весов предмет взвешивания (Репка) на другом конце гирьки. Сначала ставят большую гирьку, если она не «вытягивает» предмет, ставят ещё одну, поменьше. Потом ещё и ещё пока не вытянут. На рынках раньше были стандартные наборы гирь 5кг, 2кг, 1кг, 500г, 200г, 100г. Репка тоже выбрана не просто так. Такие вещи как веник, подкова или колесо продавались поштучно, сыпучие или жидкие товары (зерно, мука, молоко) мерами объёма (мешками или вёдрами), а такие товары как репа (очень распространена до появления картофеля) всегда взвешивается. Ребёнку в этой сказке объясняли как взвешивать продукты и как следить чтобы на рынке не обвесили. Прежде чем писать ерунду про библейские мотивы спросите у своих бабушек или у деревенских жителей как они 30-40 лет назад на рынок ходили. Там всё прагматично, без этой Вашей духовности…

Михаил, спасибо за комментарий. Изучая предмет русской сказки, не могу сказать что в своей основе сказка имеет сухой материализм.

Сказка рождена из мифа, басен и былин. Многие метафоры, заложенные в сказке – были утрачены в связи с изменением какого-нибудь элемента народного быта или религии. Но всякий раз народ переосмысливал сказки, добавлял новые эпитеты и выражения, внося новое понимание. С принятием христианства старые формы сказки обрели новый метафоричный смысл. Если сказка не отражала бы народное понимание жизни – она (сказка) бы умерла. Про это можно прочитать и у Афанасьева, и у Проппа.

За трансформацией русской сказки можно проследить на фоне 19 и 20 веков. Если в 19 веке сказка обрела литературную форму, в то 20 веке сказка подверглась советскому переосмыслению.

Сказка, прежде всего, запечатлевает духовную сторону народной жизни. Недаром сказка вышла корнями из языческого мифа. Какое значение народ придавал духовной пище? Огромное. Можно вспомнить Поучение Владимира Мономаха или Домострой. В этих произведениях, прежде всего, даны духовные наставления. Поэтому материалистическая трактовка сказки не может найти понимание ввиду своей ненужности.

В настоящей статье я не пытался найти прямое соответствие сказки элементам народной жизни. В первую очередь, это попытка переосмысления сказки с позиции духовно–нравственных ценностей, попытка найти полезное зерно для воспитания ребенка.

О библейских мотивах в сказке и в статье речь не идет. В статье раскрыты христианские добродетели, которые заложены в сказке – вольно или невольно.

что такое волшебная сказка и бытовая сказка

Существует три основных вида русских народных сказок: волшебные,

бытовые и детские сказки о животных. Но они так отличаются друг от друга,

что лучше говорить о них в отдельности.

Бытовые сказки отличаются от волшебных. В их основе лежат события каждодневной жизни. Здесь нет чудес и фантастических образов, действуют реальные герои: муж, жена, солдат, купец, барин, поп и др. Это сказки о женитьбе героев и выходе героинь замуж, исправлении строптивых жен, неумелых, ленивых хозяйках, господах и слугах, об одураченном барине, богатом хозяине, барыне, обманутой хитрым хозяином, ловких ворах, хитром и смекалистом солдате и др. Это сказки на семейно-бытовые темы. В них выражается обличительная направленность; осуждается корысть духовенства, не следующего священным заповедям, жадность и завистливость его представителей; жестокость, невежество, грубость бар-крепостников.

волшебная сказка о магах, волшебный существах и предметах. Пример: Аленький цветочек, Царевна-лягушка.

Бытовые сказки повествуют о повседневных, домашних делах, и содержат, как правило, мораль. Напрмер Каша из топора, Иван-дурачок.

бытовая сказка-там 1 мир, а в волшебной 2(злой и добрый)

волшебная где волшыбство бытовая где понастоящему

Вид повествовательного, в основном прозаического фольклора (сказочная проза), включающий в себя разножанровые произведения, в содержании которых, с точки зрения носителей фольклора, отсутствует строгая достоверность

Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, классический образец фольклора.

Рассказывание сказок на Руси воспринималось как искусство, к которому мог приобщиться каждый, независимо от пола и возраста, и хорошие сказочники весьма высоко почитались в народе. Они учат человека жить, вселяют в него оптимизм, утверждают веру в торжество добра и справедливости. За фантастичностью сказочной фабулы и вымысла скрываются реальные человеческие отношения.

Сам термин «сказка» появился в 17 веке, и впервые зафиксирован в грамоте воеводы Всеволодского. До этого времени широко употреблялось слово «басень», производное от слова «баять», то есть рассказывать. К сожалению, имена профессиональных сказочников прошедших времен не известны современным исследователям, но известен факт, что уже в 19 веке ученые стали заниматься пристальным изучением русского фольклора, в том числе и сказок.

Сказка – понятие обобщающее. Наличие определенных жанровых признаков позволяет отнести то или иное устное прозаическое произведение к сказкам. Принадлежность к эпическому роду выдвигает такие ее признаки, как повествовательность и сюжетность. Сказка обязательно занимательна, необычна, с отчетливо выраженной идеей торжества добра над злом, правды над кривдой, жизни над смертью; все события в ней доведены до конца, незавершенность и незаконченность не свойственны сказочному сюжету…

Основным жанровым признаком сказки является ее назначение, то, что связывает сказку с потребностями коллектива. «В русских сказках, дошедших до нас в записях XVIII – XX вв., а также в сказках, которые бытуют сейчас, доминирует эстетическая функция. Она обусловлена особым характером сказочного вымысла».

Вымысел характерен для всех видов сказки разных народов.

В. И. Даль в своем словаре трактует термин «сказка» как «вымышленный рассказ, небывалую и даже несбыточную повесть, сказание» и приводит ряд народных пословиц и поговорок, связанных с этим видом народного творчества, например знаменитую «ни в сказке сказать, ни пером описать». Это характеризует сказку как нечто поучительное, но в тоже время невероятное, рассказ о том, чего не может произойти на самом деле, но из которого каждый может извлечь определенный урок. Уже в начале XX века выходит в свет целая плеяда сборников русских народных сказок, вобравшая в себя жемчужины народного творчества.

Русские народные сказки от других сказок народов мира отличает, прежде всего, их воспитательная направленность: вспомним хотя бы знаменитую присказку о том, что сказка ложь, да в ней намек. Труд в русских народных сказках изображается не тяжкой повинностью, а почетной обязанностью каждого. В них воспеваются моральные ценности, такие как альтруизм, готовность прийти на помощь, доброта, честность, смекалистость. Они являются одним из самых почитаемых жанров российского фольклора благодаря увлекательному сюжету, открывающему читателю удивительный мир человеческих взаимоотношений и чувств и заставляющему поверить в чудо. Таким образом, русские сказки – это неисчерпаемый источник народной мудрости, которым пользуются до сих пор.

Воспитательная функция сказки – один из ее жанровых признаков. «Сказочный дидактизм пронизывает всю сказочную структуру, достигая особого эффекта резким противопоставлением положительного и отрицательного. Всегда торжествует нравственная и социальная правда – вот дидактический вывод, который сказка наглядно иллюстрирует».

История возникновения сказки как жанра.

Исторические корни русской сказки теряются в седой древности, каждый исторически этап жизни русского народа отражается в сказке, вносит в неё закономерные изменения. Изучение этих изменений, вернее, обобщение этих изменений, даёт возможность говорить о конкретном процессе жизни русской скази, то есть об её истории.