Первые рыцари

Сердце рыцаря

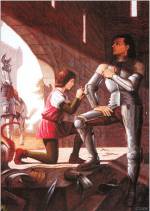

Сердце рыцаря. В малом (примерно 7-летнем) возрасте мальчика знатного происхождения отдавали жить родственнику, в качестве пажа,где он обучался дисциплинарным манерам. Будучи подростком юноша становился оруженосцем рыцаря и набирался навыком владения боя (метания дротиков,cтойкости,поднятия тяжестей, акробатики, борьбе, бою с различным видом холодного оружия) и ухода за военными атрибутами. Оруженосец помогал одевать рыцарю доспехи и даже прикрывал его в случае ранения. При исполнении 20-летнего возраста юноша,овладевший всем мастерством посвящался в рыцари.

Доспехи рыцаря

Первые рыцари надевали боевое облачение собственноручно\n (одевали кольчугу через голову и застёгивали доспехи на своём \nтуловище). При появлении пластинчатой брони,облачаться воину приходилось \nпри помощи оруженосца. Рыцарские доспехи крепились на тело с помощью \nшнуровки, ремней и застёжек. Только надёжная защищённость железной бронёй, могла осуществлять выход рыцаря на полную боевую готовность.

Первые рыцари надевали боевое облачение собственноручно (одевали кольчугу через голову и застёгивали доспехи на своём туловище). При появлении пластинчатой брони,облачаться воину приходилось при помощи оруженосца. Рыцарские доспехи крепились на тело с помощью шнуровки, ремней и застёжек. Только надёжная защищённость железной бронёй, могла осуществлять выход рыцаря на полную боевую готовность.

Оружие рыцаря

Копьё

Иногда в бою воины выстраивали целую «колючую» барикаду из высталенных наперёд копий, что позволяло в какой-то мере остановить натиск бегущей конницы. Поэтому атакующая армия противника старалась поначалу сбить пикинёров, чтобы те не мешали остановить их быстрых всадников.

Лук и арбалет

Лучник мог достигать скорость до 12 выстрелов в минуту(стрелы большого лука достигали далность стрельбы до 300 м), а арбалетчик всего 2 выстрела за это время. Но стрелы арбалета били сильнее. Иногда натяжение арбалета требовало очень большой физической силы, да такой большой, что стрелкам приходилось использовать для этого специальные приспособления. Стрельба из арбалета требовало гораздо меньшей подготовки, чем из лука.

Рыцарские турниры

Рыцарские гербы

Первые нанесённые изображения, \nбыли достаточно простыми и не содержали сложных орнаментов. Гербы могли \nпередаваться по наследству от отца к сыну. После 1180 года \nсимволика начала распространяться в города. Эмблему могли иметь \nнаселённые пункты, ремесленные мастерские, религиозные общины и даже \nцерковные служители. Появились даже штамповые печати, имеющие такое же \nизображение, что и гербы.

В рыцарских турнирах, гербовым \nрисункам отводилась определённая роль. Перед состязаниями, устраивались \nцелые парады разнообразных изображений с вступительным, духовым \nаккомпанементом. В такие праздничные зрелища, живописными рисунками \nукрашали: знамёна, лошадей, покрывала, копья, доспехи, плащи и \nразнообразные накидки.

Символ той или иной принадлежности \nкрасивого рисунка, демонстрировали участники, представляющие честь \nсвоего сеньора или рыцаря. Переодевшись в шкуры животных или \nфантастических существ, они почётно несли большое знамя. В моду входят \nизображения с щитодержателями. На них наносились рисунки с \nльвами, драконами, cобаками, птицами или просто людьми, которые держат \nщит. Такие орнаменты, ещё больше подчёркивали духовную силу её \nсовладельца.

К XVIII веку популярность гербов \nзначительно снижается, а вскоре и вовсе вытесняется с появлением мелких \nукрашений в виде монограмм, значков и орденов.

\n»>»>

Первые нанесённые изображения, были достаточно простыми и не содержали сложных орнаментов. Гербы могли передаваться по наследству от отца к сыну. После 1180 года символика начала распространяться в города. Эмблему могли иметь населённые пункты, ремесленные мастерские, религиозные общины и даже церковные служители. Появились даже штамповые печати, имеющие такое же изображение, что и гербы.

В рыцарских турнирах, гербовым рисункам отводилась определённая роль. Перед состязаниями, устраивались целые парады разнообразных изображений с вступительным, духовым аккомпанементом. В такие праздничные зрелища, живописными рисунками украшали: знамёна, лошадей, покрывала, копья, доспехи, плащи и разнообразные накидки.

Символ той или иной принадлежности красивого рисунка, демонстрировали участники, представляющие честь своего сеньора или рыцаря. Переодевшись в шкуры животных или фантастических существ, они почётно несли большое знамя. В моду входят изображения с щитодержателями. На них наносились рисунки с львами, драконами, cобаками, птицами или просто людьми, которые держат щит. Такие орнаменты, ещё больше подчёркивали духовную силу её совладельца.

К XVIII веку популярность гербов значительно снижается, а вскоре и вовсе вытесняется с появлением мелких украшений в виде монограмм, значков и орденов.

«Псы-рыцари»: почему в фильме «Александр Невский» тевтонцы изображены с ведрами вместо шлемов

Вышедший в 1938 году фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» оказал огромное культурно-политическое влияние на советскую публику. Борьба русского князя с рыцарями Тевтонского ордена (на самом деле – Ливонского ландмейстерства) в 1242 году стала для зрителей историческим «прологом» Великой Отечественной войны, а в «псах-рыцарях» легко угадывались фашисты. Однако настоящие немецкие крестоносцы сильно отличались от тех, что показаны в фильме.

Почему рыцари – псы?

Работа Эйзенштейна сделала популярным выражение «псы-рыцари». Каких-либо пояснительных комментариев к нему в советских текстах, как правило, не приводилось, из-за чего складывалось впечатление «естественного» ругательного термина. Тем более, что слово «пёс» издавна использовалось на Руси как бранное. Данное клише активно применялось в пропаганде времён Великой Отечественной войны. К примеру, в 1942 году в связи с 700-летием Ледового побоища газета «Правда» опубликовала статью под заголовком «Тевтонские псы-рыцари и их гитлеровские последыши».

В действительности же выражение восходит к немецкому слову Reitershunde, употреблённому Карлом Марксом в его «Хронологических выписках» о событиях в Прибалтике. Эти «Выписки» были опубликованы в 1936 году в 24-м номере журнала «Большевик».

«. Литовский князь Миндовг в союзе с русскими и курами разбивает при Дурбене войско немецких псов-рыцарей», – отмечал Маркс.

Немецкое слово Hund действительно обозначает «собака», что и ввело в заблуждение переводчика. На самом деле основоположник марксизма употребил метафорическое выражение, которое можно перевести как «рыцарский сброд» или «конная свора». Маркс вообще не стеснялся в выражениях в адрес тевтонцев, именуя их «крестовой сволочью», «канальями» и «прохвостами».

В романе братьев Вайнеров «Евангелие от палача» популяризована другая версия. Согласно ей, у Карла Маркса было написано Rittern Bunden (рыцарские союзы). Из-за типографской погрешности переводчик якобы прочитал это слово как Rittern Hunden, а за ним ошибку повторил сам товарищ Сталин.

Стоит отметить, что, по-видимому, именно труды Карла Маркса способствовали «реабилитации» имени князя Александра Невского в СССР. Например, в «Кратком курсе истории СССР» (для 3-4 классов школы), изданном в 1937 году события в Новгороде и Пскове вообще никак не освещались – от монголо-татарского завоевания авторы перескакивали сразу к временам Ивана Калиты. Описание Ледового побоища появилось лишь в более поздних советских учебниках истории.

Откуда у рыцарей «вёдра» на голове?

Ведрообразные шлемы ливонских рыцарей ассоциировались с касками солдат Вермахта. Но откуда взялся столь причудливый образ?

Когда Сергей Эйзенштейн работал над материалами для будущего фильма, его внимание, вероятно, привлёк необычный шлем из экспозиции музея Псковского Археологического Общества в Поганкиных Палатах. Внешне шлем напоминал скорее горшок, чем часть доспеха.

Современный псковский археолог Анатолий Александров считает данный головной убор фальсификатом, «явно изготовленным из ведра». Подделка была создана в советское время, так как в Каталоге музея 1913 года её нет.

«Этот «шлем» послужил прототипом для рыцарских шлемов в известном фильме «Александр Невский», где рыцари все скачут в точно таких же слегка модернизированных вёдрах», – утверждает Александров.

По-видимому, Эйзенштейн не стал глубоко изучать вопрос аутентичности шлема, его больше интересовал художественный эффект. В сборнике статей «Вопросы кинодраматургии» (1954 год) отмечается, что Эйзенштейн «трактовал в «Александре Невском» крестоносцев не как людей, а как некую фантастическую военную машину, роботов».

Можно также предположить, что режиссёра привлекла простота изготовления реквизита: шлемы рыцарей можно было сделать из обычных цинковых вёдер.

У средневековых немецких рыцарей действительно бытовали своеобразные закрытые шлемы-топфхельмы, однако их конструкция была сложнее, чем та, что показана в фильме. Кроме того, у Эйзенштейна есть и другие визуальные несоответствия истории. Его рыцари сплошь бритые, с пышными причёсками, в то время, как реальные крестоносцы носили бороды и выбривали тонзуры, как монахи. Вместо чёрных крестов Тевтонского ордена (похожих на свастику) в Ливонском ландмейстерстве использовались красные кресты.

Эволюция рыцарского шлема, лучшие оригинальные и боевые экземпляры

Особенности экипировки

Эволюция головных уборов, предназначенных для защиты людей, была длительной, своего расцвета достигла в средние века. Кузнецы могли ковать экипировку из одного куска металла, придавая ему нужную форму, либо собирать из нескольких деталей путем клепания. Шлем мог быть почти глухим, с небольшими прорезями для обзора, либо открытым, как каска. На него могли наноситься отличительные геральдические символы или узоры. В некоторых разновидностях была предусмотрена капсула для султана, перьев, других ярких элементов.

Эволюция шлема

Шлемы зародились на заре цивилизации, совершенствовались на протяжении тысячелетий. Так, во время, относящееся к первобытнообщинному строю, для защиты головы при бое использовали всевозможные подручные материалы. В ход шли береста, древесина, переплетенные прутья или кожа.

Со временем совершенствовались способы обработки металла. Кузнецы стали ковать шлемы из золота, меди, бронзы. Тогда позволить себе такую вещь могли лишь очень знатные особы. Эти изделия были знаком отличия, их клали в гробницу вместе с усопшим при погребении.

Древний мир

Древнейшие шлемы, выполненные из меди и золота, были обнаружены в шумерских царских гробницах государства Урарту. Они датируются 3 тысячелетием до н.э. Эти изделия выполнены в виде каски, многие из них оснащены наушами или гребнями.

В Месопотамии того же периода также найдены модели сфероконической или яйцеобразной формы. Они оснащались планками для защиты носа, щек и шеи. Разнообразие моделей говорит о том, что шлемы появись гораздо раньше, успев пройти эволюционный путь. Из указанных стран они распространились по всему континенту, попав в Закавказье, Китай и так далее. Каждый народ изготавливал тип изделия в соответствии с особенностями вооружения своей армии, климатом места проживания.

Металлические доспехи могли себе позволить лишь царские особы, а простые воины на поле брани защищали голову шлемами, сделанными из доступных материалов. Так, экипировку египетских воинов составляли шапочки из кожи или льна, которые усиливались пластинами из металла. Даже к средневековью не во всех армиях носили железные шлемы.

Первые шлемы из железа появилась в Ассирии и Урарту к VIII–VII векам до н. э. Но вытеснить более простые и дешевые модели из бронзы они смогли спустя почти тысячу лет. А вот шлемы с гребнями или перьями пришли из микенской цивилизации от карийцев. Они использовались в разных вариациях.

В античное время не было общепринятой классификации шлемов и единого образца.

Можно выделить несколько типов шлемов, которые различались дизайном, технологией производства. Принятых в наше время разделений на модели тогда не было либо о них не сохранилось письменных источников. В античное время использовались такие названия шлемов, как коринфский, беотийский, пилосы. История древнего мира полна легендарных завоеваний. Естественно, дизайн шлемов и доспехов изменялся, так как воины перенимали лучшее от других армий, применяя защиту на себе.

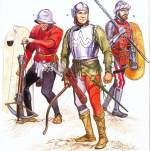

Средневековье

В ранние века Средневековья формирование шлемов европейских воинов шло под влиянием восточных культур. В таком обмундировании воевали сарматы — евразийские кочевники. Изначально были распространены каркасные шлемы, которые клепались из нескольких сегментов. Таким был шпангенхельм. Он состоял из полос металла, составлявших каркас, и приклепанных бронзовых или стальных пластин. У шлема была коническая форма. Часто такие головные уборы дополнялись защитой носа или полумаской для лица, были очень популярны, потому что были надежны и сравнительно просто изготавливались. Имелся у них и недостаток — сегменты могли расколоться при ударе.

В Х веке были распространены норманнские шлемы, без каркаса, собранные из сегментов. Они снабжались наносниками для защиты лица, по форме напоминали купол с заостренным, поднятым вверх центром. Такая экипировка просуществовала до XII века и была вытеснена моделями, которые обеспечивали лучшую защиту. Но именно эту разновидность еще долгое время носили лучники, потому что такой шлем обеспечивал лучший обзор во время стрельбы.

Новые модели ХII-ХVI века

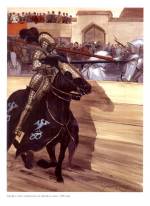

Во времена крестовых походов ХII века частью экипировки стал большой шлем, или топфхельм. Он оставался актуальным на протяжении почти трех столетий, претерпевая небольшие изменения. Такую экипировку носили рыцари и тяжелая пехота в Средневековье.

Топфхельм можно увидеть в фильмах об Александре Невском.

Цервельеры в европейской армии

Топфхельм имел существенные недостатки — ограниченное поле зрения и плохую вентиляцию. Под этот вариант надевались подшлемник из войлока и цервельер, представлявший собой каску. Он использовался в ХII-ХIV веках. Именно цервельер стал прототипом современных армейских касок.

Постепенно цервельер получил развитие. Во время основного боя рыцарь сражался в полной амуниции. Когда же схватка переходила в погоню или рукопашный бой, он снимал тяжелый шлем и оставался в цервельере, который обеспечивал лучший обзор. Одной из разновидностей этой модели стал бацинет. К ХV веку большой шлем практически вышел из употребления и сохранился лишь на турнирах.

Оригинальные модели

Бацинеты сначала были открытыми или снабжались назальной пластиной. Со временем они стали оснащаться забралами конической формы, которые способствовали лучшей вентиляции. Такие модели называли «собачьей мордой» или «свиным рылом». Часто забрала были съемные. Рыцарь в арсенале мог иметь несколько вариантов, подходящих для разных видов боя. Также появились модели, которые были снабжены защитой плеч, шеи и горла. По краям бацинета часто имелись отверстия для крепления внутренней обивки, чтобы удобнее было носить защитную амуницию, а также гасить тяжелые удары.

В конце ХIII в. появились капеллины, напоминающие железные шляпы. Особое распространение они получили у конкистадоров. Изделия имели полусферическое или цилиндрическое изголовье и приклепанные к нему широкие поля. Такой рыцарский шлем защищал голову и плечи от ударов, наносимых сверху, а также от падающих предметов при штурме.

К началу ХV века в Италии появился салад, который стал «продолжением» бацинета. Характеризовался наличием длинного назатыльника и ребра жесткости вдоль шлема, которое зачастую превращалось в гребень. Особую популярность салады приобрели среди германских рыцарей. Именно эти шлемы стали прототипом каски, используемой солдатами вермахта.

Еще спустя 100 лет появился шлем армет. Подбородник или забрало полностью закрывали лицо и шею рыцаря, но благодаря штифту при необходимости их можно было раскрыть или приподнять. У этой модели было острое забрало, прозванное «воробьиным клювом».

Бургиньот, или бургундский шлем, появился в ХVI веке. Он использовался в разных европейских странах на протяжении века. Имел козырек, вытянутый назад корпус, науши и подбородник. Верхняя часть дополнялась гребнем, который мог украшаться перьями.

Боевые и турнирные изделия

Турниры появились к ХI веку, и проводились они для того, чтобы мужчины могли показать свою удаль. Первые триста лет воины выступали в боевых рыцарских доспехах, но со временем стали выходить на поединок в амуниции, имевшей более нарядный вид, украшенной геральдическими символами. С появлением топфхельмов на шлемы тоже стали наносить узоры, а также дополнять их рогами, коронами, крыльями, перьями и другими атрибутами.

Также для гашения энергии и смещения направления удара шлемы стали делать округлой формы. Так появилась «жабья голова». Также применялись закрытый армет или усиленный салад со смотровой щелью.

Выступления на турнирах стали обычным явлением того времени. Экипировка для них тоже оставалась традиционной для средневекового периода. Так, бацинет, который вышел из употребления на полях сражения к концу ХIV века, еще долго оставался турнирным шлемом, так как был очень надежен.

Видео

О нашлемных украшениях тевтонских рыцарей

О НАШЛЕМНЫХ УКРАШЕНИЯХ ТЕВТОНСКИХ РЫЦАРЕЙ И КОЕ-ЧЕМ

ДРУГОМ

В обстановке зверств фашистов XIII века –

незабываемым образом железной тупорылой

свиньи из рыцарей Тевтонского ордена, скачущей

с неумолимостью танковой колонны их

омерзительных потомков.

С.М. Эйзенштейн. Мемуары.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.

И, конечно, главного «шедевра» рижского «голубого» розенкрейцера – знаменитой ленты «Александр Невский» по сценарию Петра Андреевича Павленко, в которой режиссер умудрился не показать на «нашей» (то есть, на «хорошей») новгородской стороне, не только Владыку – новгородского архиепископа, являвшегося фактически главой боярской республики на Волхове (князь в Новгороде был не более чем наемным военным предводителем, которому боярская республика могла, чуть что не по ней, «указать путь от себя», то есть – выгнать за ворота!)-, но и ни одного православного священника или монаха, ни одной православной иконы или воинской хоругви с ликом Всемилостивого Спаса или, скажем, Михаила Архангела! Вместо Святых образов, новгородские дружины «осеняют» стяги с изображениями мужика, колотящего дубиной льва или барса, китовраса-кентавра и каких-то зверей, чьи образы, вероятно, были навеяны резьбой по камню на стенах владимирских соборов.

Единственный «чернец» (хотя и непонятно, монах – не монах?), фигурирующий на русской стороне, показан предателем, разумеется, не ушедшим, в конце концов, от справедливого народного суда (ни на каких других судей в Новгороде и Пскове, по фильму, и намека нет). Даже святой благоверный князь Александр Ярославович, почему-то поселенный тт. Эйзенштейном и Павленко в совершенно пустой крестьянской избе (хотя и громадных размеров!), не имеет в «красном углу» ни одной иконы и ни разу за весь фильм даже лба не перекрестит.

Зато на вражеской, «плохой», «не нашей» стороне режиссер с избытком сконцентрировал всевозможную христианскую символику! Тут тебе и церковный орган, и кресты самых разных размеров и форм, и папский легат, рассуждающий о «наместнике Иисуса Христа на земле»! С каким восторгом показан разгром победоносными «воинствующими безбожниками» князя Александра полевой церкви ливонских рыцарей и бегство христианского епископа со Святыми дарами под мышкой от волков! Христианство со всеми своими атрибутами совершенно недвусмысленно ассоциируется авторами фильма с чем-то глубоко враждебным Руси и русскому народу! Но это только одна сторона дела – антипатия к Кресту и Христианству, столь характерная для многих представителей советских творческих кругов ленинско-сталинской эпохи. Так, известная поэтесса Наталья Кончаловская писала в популярной детской книжке «Наша древняя столица»:

«В стороне заката солнца,

У балтийских берегов

Были крепости ливонцев –

Наших западных врагов.

За подъемными мостами

В замках прятались они,

Латы с черными крестами

Надевали в дни войны.

Был ливонский рыцарь страшен,

Занимался грабежом.

Плохо жилось предкам нашим

За ливонским рубежом.

Враг-то, видно, чародей,

Не похожий на людей.

Вот он встал, огнем объятый,

Весь закован в шлем и латы.

Уж не черт ли этот враг?

Не возьмешь его никак!»

Вероятнее всего, т. Эйзенштейну в ходе работы над историческим «антуражем» для фильма попалась на глаза репродукция достаточно широко известной миниатюры из так называемого «Апокалипсиса Тевтонского Ордена» конца XIII-начала XIV вв. (хранящегося и по сей день в Главной библиотеке Торуньского университета имени Николая Коперника в Польше). На этой миниатюре изображена схватка между полчищем Антихриста и воинством Небесного Царя – Иисуса Христа – грядущего, по слову Апостола, в Своем грозном Втором Пришествии – грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же царствию не будет конца.

Предводителем небесного воинства выступает рыцарь в багрянице поверх кольчатой брони, верхом на боевом коне, покрытом багряной попоной. Голова рыцаря покрыта горшковидным шлемом с багряным наметом, украшенным – точь-в-точь, как шлем ливонского «магистра» в фильме «Александр Невский»! – парой бычьих рогов (вспомним слова псалма: «Избодаем рогами врагов Бога нашего»!) и увенчанной крестом царской короной! Кого имел в виду средневековый миниатюрист? Вне всякого сомнения, Того, о Ком святой Тайновидец Апостол Иоанн писал в своем Откровении, и о Ком говорил святой Божий пророк Даниил, предсказавший жестокое время гибели носителей разврата и пришествие дней мира (гл. II): «И восстанет в то время Михаил, Князь Великий, стоящий за сынов народа Твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся и в это время из народа Твоего все, которые будут найдены записанными в Книге (вечной жизни – В.А.). Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют».

В христианской эсхатологической традиции этот Великий Князь Михаил издавна ассоциируется с Архангелом Михаилом, Архистратигом (Верховным Военачальником) Воинства Царя Небесного, низвергнувшего в начале истории в бездну Денницу-Люцифера и примкнувших к тому падших ангелов; Архистратигу Михаилу же (чье имя означает: «Кто как Бог?»), надлежит, по многочисленным пророчествам, в конце земной истории вновь ниспровергнуть в ад на время вырвавшегося оттуда Божьим попущением Древнего Змия, искусителя рода человеческого – того же Люцифера-Сатану – вместе с его земным приспешником-Антихристом, получившим в христианской апокалиптике символическое наименование «Зверь из бездны». Образ Архангела Михаила, почитавшегося покровителем всех христианских воинств и воителей, как на Востоке, так и на Западе, украшал боевые штандарты германских королей и владык «Священной Римской Империи германской нации», по крайней мере, начиная с Оттона I Великого, железной стеной оградившего Европу от набегов венгерских кочевников и норманнских язычников.

Однако «царственный» багряный цвет одежд и конских попон предводителя христианской рати и следующих за ним воинов на миниатюре, равно как и осеняющий их багряный стяг с черным одноглавым орлом «Священной Римской Империи», а самое главное – корона с крестом на шлеме, однозначно атрибутирующая владельца шлема как Короля (Царя), то есть как Христианского Монарха (а никак не рыцаря-монаха, хотя бы и возглавляющего военно-духовный Орден!) заставляют нас вспомнить, наряду с «линией Архистратига Михаила», еще одну, наложившуюся на нее, легенду, возникшую в средневековой Германии, раздираемой внутренними распрями, борьбой между Императорами и римскими папами за инвеституру (то есть за право назначать в Империи епископов), войнами с венгерскими и полабскими язычниками и множеством иных бедствий. Согласно этой легенде, Император Фридрих I Барбаросса, усмиритель Италии, Польши и папского престола, перенесший из Миланского собора в Кельн святые мощи трех евангельских царей-волхвов, прибывших в Вифлеем на поклонение Христу-младенцу (в действительности утонувший, то ли во время переправы, то ли во время купания, в горной речке Селифе во время Третьего Крестового похода) на самом деле не умер, а спит беспробудным сном со своими верными рыцарями в каком-то сокровенном месте под землей (чаще всего легенда помещала его подземное укрытие в недра горы Киффгойзер в Тюрингии).

Когда-нибудь настанет день, когда ворон сообщит Барбароссе, что в Иерусалиме процвела, наконец, засохшая смоковница, проклятая в свое время Христом Спасителем за то, что не приносила доброго плода. Тогда Император восстанет ото сна, восстановит Римскую Державу, вновь возглавит Крестовый поход, освободит Иерусалим и всю землю от неверных и сразится с Антихристом. В битву непосредственно вмешаются Божественные силы. После победы над Антихристом и силами зла, Император повесит свои меч и щит на процветшую смоковницу и вручит свою Вселенскую Державу – Рим – Богу, как Своему Небесному Сеньору. Вот этого-то Прикровенного Кесаря – а вовсе не тевтонского магистра! – средневековый миниатюрист Тевтонского Ордена и изобразил облаченным в царскую багряницу Предводителем противостоящих Антихристу воинов Креста!

Хотя, конечно, он не мог себе представить отсутствие в рядах Христолюбивого воинства своих собратьев по Ордену. И потому изобразил на достаточно почетном месте – рядом с Императором – единственного во всей Христианской армии воина, украшенного эмблемами Тевтонского Ордена Пресвятой Девы Марии – рыцаря в белом плаще с прямым черным тевтонским крестом и в горшковидном шлеме, на белом гребне и белом намете которого также красуются черные тевтонские кресты. Вот этого-то рыцаря Креста, учитывая тесную дружбу между внучатым племянником Барбароссы, владыкой Священной Римской Империи, королем Германским, Сицилийским и Иерусалимским Фридрихом II Гогенштауфеном, и Верховным Магистром Тевтонского Ордена братом Германом фон Зальца, и безоговорочную поддержку, оказанную Фридриху II тевтонскими рыцарями в его Крестовом походе в Иерусалим, завершившемся коронацией Фридриха королем Иерусалимским, вполне можно атрибутировать как Верховного Магистра Тевтонского (Немецкого) Ордена! Но как раз у этого рыцаря-монаха, в соответствии с орденским Уставом, никаких рогов (а тем более корон!) на шлеме нет (да и быть не может!). Конечно, гребень с крестом, увенчивающий его шлем, тоже можно было бы, при желании трактовать в качестве «нашлемного украшения», но орденский Устав запрещал украшать шлемы, прежде всего, суетными мирскими и языческими изображениями, столь распространенными среди светских рыцарей-мирян, и вряд ли запрещал украшать шлем (а в особенности шлем главы военно-монашеского Ордена, как бы воплощавшего в себе всю его христианско-рыцарскую сущность!) знаком Святого Креста, как символом Спасения и христианского упования.

Вот этого т. Эйзенштейн (а вероятнее всего – его сценарист т. Павленко), судя по всему, не поняли, а, может быть, не захотели или не осмелились понять!

Здесь конец и Богу нашему слава!

Первоначальный вариант данной исторической миниатюры В.В. Акунова был опубликован, под названием «О Сергее Эйзенштейне, рогах на шлемах тевтонских рыцарей и многом другом», в московском военно-историческом журнале «Рейтар» №3 (3/2003).

Второй, переработанный, вариант, под названием «Клейноды на шлемах тевтонских рыцарей», в материалах XXV Международной генеалого-геральдической научной конференции, в московском журнале «Гербоведъ» №94 (2’2007).