Заворота селезенки у немецкого дога

Зубкова Д.Ю., ветеринарный врач-терапевт; Липенков Д.В., ветеринарный врач-хирург; Бабкина К.С., ветеринарный врач-анестезиолог. Ветеринарная клиника доктора Сотникова, г. Санкт-Петербург.

Резюме

Заворот селезенки — это состояние, при котором селезенка меняет свое анатомическое положение, частично или полностью нарушая кровоток, что приводит к ее увеличению. Данные патологии чаще всего встречается у таких собак крупных пород с глубокой грудной клеткой, как доги, немецкие овчарки и сенбернары.

В брюшной полости селезенка прикрепляется к желудочно-селезеночной связке, отходящей от большой кривизны желудка. Большая кривизна желудка кровоснабжается левой желудочной артерией, которая отходит от селезеночной артерии в средней части желудочно-селезеночной связки. Краниальная часть связки короче каудальной, в связи с этим краниальная часть селезенки менее подвижна.

Селезенка может смещаться при переполнении желудка, из-за активных физических нагрузок. Это приводит к перерастижению связки и перекручиванию селезенки вокруг оси а также через желудок и двенадцатиперстную кишку, что приводит к нарушению работы и кровоснабжения этих органов.

Причинами могут стать врожденная гиперплазия желудочно-селезеночной связки либо хроническая спленомегалия, возникшая вследствие перенесения животным различных инфекционных заболеваний, аутоиммунных реакций.

Клинический случай

В клинику поступила 5-летняя собака породы немецкий дог с жалобами от владельцев на то, что в течение трех дней у животного наблюдается сильная слабость, практически не встает на лапы, несколько раз была рвота непереваренным кормом, далее пеной, дефекация отсутствует. Обычный рацион составляют промышленные корма, а перед тем, как отметили слабость, собака употребляла пищу со стола (вареное мясо). Собака содержится в частном доме, выгул свободный.

Во время осмотра отмечена общая слабость, пациент старается находится в лежачем положении, слизистые оболочки анемичные, брюшная стенка при пальпации мягкая и безболезненная, значительно выражена спленомегалия, во время аускультации патологических шумов не выявлено.

УЗИ брюшной полости выявило значительное увеличение размеров селезенки, деформацию сосудистого рисунка, снижение эхогенности, крупноочаговую неоднородность структуры паренхимы, признаки атонии желудочно-кишечного тракта, скопление большого количества свободной жидкости, патологических изменений других органов и систем отмечено не было. Данная картина УЗИ может быть характерна для заворотов/инфарктов селезенки, неоплазии селезенки.

Проведено исследование клинического анализа крови, выявившего признаки анемии, лейкоцитоз; в биохимическом анализе крови клинически значимых изменений не отмечено.

Подобное состояние является критическим и требует немедленной госпитализации, проведения оперативного вмешательства с целью устранения кровотечения и выявления его причины.

Перед проведением оперативного вмешательства животное было размещено в отделении интенсивной терапии, где проведена необходимая подготовка, гемотрансфузия.

В ходе диагностической лапаротомии установлено:

Наличие значительного количества геморрагической жидкости (около 300 мл).

Спленомегалия (перекрут селезенки) с некротическими изменениями селезеночной артерии и вены, брыжейки и брыжеечных сосудов этого органа.

Остальные органы без видимых макроскопических изменений.

Была выполнена спленэктомия с последующей отправкой материала на гистологическое исследование.

Заключение гистологического исследования: изменения, характерные для перекрута селезенки, непластических и воспалительных очагов не обнаружено.

Послеоперационный период: в течение суток после операции собака находилась под наблюдением в условиях стационара, проводилась поддерживающая терапия, обезболивание, антибиотикотерапия, произведен контроль эритроцитарных показателей. Общее самочувствие улучшилось, повысилась активность, восстановился аппетит. Через три дня во время повторного осмотра выполнен контроль клинического анализа крови, который показал положительную динамику (эритроцитарные показатели в пределах нормы, незначительный лейкоцитоз). Владельцами отмечено значительное улучшение общего самочувствия питомца.

Заключение

Заворот селезенки является сложной жизнеугрожающей патологией, требующей проведения экстренной комплексной диагностики, оперативного лечения, адекватного анестезиологического сопровождения и послеоперационного мониторинга.

Прогноз в подобных ситуациях благоприятный для животных, которым была оказана срочная ветеринарная помощь.

Данный случай показывает, насколько важно своевременное оказание помощи в подобных ситуациях.

Синдром заворота селезенки у собак

Позябин С.В. кандидат ветеринарных наук, кафедра ветеринарной хирургии ФГОУ ВПО МГАВМ и Б им. К.И.Скрябина

Заворот селезенки довольно редкая патология у мелких домашних животных. Под заворотом селезенки понимают смещение селезенки со своего анатомически правильного расположения в брюшной полости, перекручивание вокруг желудка или кишечника, что вызывает определенную патологию желудочно-кишечного тракта. Данная патология встречается как у собак различных пород, так и у кошек. На кафедре ветеринарной хирургии ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И.Скрябина мы проводили комплексное статистическое исследование 19 естественно заболевших животных и получили результаты, представленные в этой статье.

Этиология и патогенез. Структурой прикрепления селезенки в брюшной полости служит желудочно-селезеночная связка, которая отходит от большой кривизны желудка. Краниальная часть желудочно-селезеночной связки короче каудальной, ввиду чего диафрагмальный конец селезенки имеет значительно меньшую подвижность в брюшной полости, чем каудальный. Селезенка смещается вместе с желудком при его перенаполнении к тазу, так что диафрогмальный край ее оказывается на уровне последнего ребра. Такая подвижность селезенки провоцирует перерастяжение желудочно-диафрагмальной связки, что является предраспологающим фактором к возникновению заворота селезенки. В некоторых случаях может встречаться врожденная гиперплазия желудочно-селезеночной связки.

Другой основной причиной возникновения заворота селезенки становится хроническая спленомегалия. У собак спленомегалия может возникать вследствие гепато-лиенального синдрома, перенесения животным инфекционных и инвазионных заболеваний, аутоиммунных реакций. В наших исследованиях выявлено, что хроническое воспаление матки различной этиологии провоцирует развитие заворота желудка у собак.

Во время активных физических нагрузок животного, преимущественно на сытый желудок происходит смещение каудального края селезенки в область правого подъреберья или мечевидного хряща. При этом селезенка перекидывается через желудок или двенадцатиперстную кишку, тем самым, оказывая механическое разражающее действие на желудок, двенадцатиперстую кишку, поджелудочную железу. Кровоснабжение большой кривизны желудка осуществляется за счет левой желудочной артерии, которая отходит от селезеночной артерии в средней части желудочно-селезеночной связки. При завороте селезенки может происходить нарушение кровоснабжения желудка. Это приводит к нарушению гемодинамики вышеперечисленных органов и структур, к дальнейшей спленомегалии, а, следовательно, и к сплениту, что является дополнительным патогенетическим фактором.

Клинические признаки заболевания. Заворот селезенки не имеет специфических клинических проявлений. В большинстве случаев состояние животного угнетенное, вялость, наличие рвоты в первый час или сразу после кормления. Рвотные массы состоят из непереваренного корма с присутствием желчи или без таковой. В большинстве случаев аппетит вялый или отсутствует. При пальпации брюшная стенка умеренно болезненная, плотная. Иногда пальпаторно или перкуторно можно определить смещение селезенки с места ее анатомически правильного расположения, отечность селезенки. Фекальные массы не сформированы, имеют бродильный запах.

Дифференциальная диагностика. Для заворота селезенки необходимо провести дифференциальную диагностику в первую очередь от гастрита, новообразований желудочно-кишечного тракта, хронического панкреатита, холицистита, а так же от других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Для этих целей, в первую очередь мы рекомендуем проводить рентгенологическое и ультразвуковое исследование брюшной полости. При рентгенологическом исследовании брюшной полости в боковой проекции на левом боку нами установлена следующая семиотика заболевания:

-видимое смещение селезенки в подъвздох или в подъреберье, увеличение размеров селезенки;

— отсутствие каудального края селезенки в предъпупочной области (в этой области наиболее ясно просматривается незатененная печенью селезенка)

-наличие газонаполненного округлого образования каудальнее средины реберной дуги (синдром «вытянутого» желудка, который образует селезенка при завороте через малую кривизну желудка).

В ряде случаев, когда подтвердить диагноз, обнаружив на рентгеновском снимке один из вышеперечисленных синдромов не удается? это не означает отсутствие данной патологии у животного.

При сомнительности диагноза проводят ультразвуковое исследование животного, при котором может быть подтверждено данное заболевание. Необходимо отметить, что окончательный диагноз необходимо ставить комплексно с учетом всех вышеперечисленных тестов.

Лечение. Лечение заворота селезенки у мелких домашних животных оперативное. Перед операцией проводится адекватная медикаментозная и инфузионная терапия и наркоз. Операция выполняется с соблюдением всех правил асептики и антисептики. Оперативный доступ к селезенке- лапаротомия медианным предпупочным или паракосталным левосторонним разрезом. Далее существуют два оперативных приема операции- спленэктомия и спленопексия. Спленэктомия выполняется после осмотра селезенки и обнаружении новообразований, ишемических инфарктов, спленомегалии любой этиологии. В этом случае лигируется желудочно-селезеночная связка, селезеночные артерия и вена. Метод спленопексии применяется при сохранении размеров и структуры селезенки у молодых животных. Суть метода заключается в подшивании каудального края селезенки к брюшине в месте их анатомических соприкосновений с целью ограничения подвижности селезенки в брюшной полости. Для этого производят разрез брюшины в месте предполагаемого сшивания и накладывают швы на края брюшины, прошивая желудочно-селезеночную связку. Операционную рану зашивают трехэтажным швом

Послеоперационное лечение. В послеоперационный период проводится адекватная антибиотикотерапия, поддерживающая терапия сардечно-сосудистой системы, витаминотерапия. С целью снятия рвотного синдрома используется метоклопрамид в дозировке 0.1мг/кг, обволакивающие средства, спазмолитические средства. При опасности развития реактивного панкреатита перорально используют гастросидин или внутривенные инфузии контрикала. Швы обрабатываются по общепринятой методике и снимаются на 12-й день.

Необходимо отметить, что при выполнении спленэктомии в первые 14 дней отмечается некоторая иммуносупрессия которая, однако, по нашему мнению, в большинстве случаев не требует применения специальной терапии. Наличие эритроцитопении и снижения количества гемоглобина у таких животных не являются жизнеугрожающими и при соответствующей терапии эти показатели приходят в норму уже к 14-20 дню после операции.

В заключении можно сделать вывод, что заворот селезенки и мелких домашних животных является сложной хирургической патологией, требующей комплексной диагностики, оперативного лечения с выполнением лапаротомии и адекватного многостороннего послеоперационного лечения.

Timofeev S.V., Poziabin S.V.

Syndrome of canine spleen volvulus syndrome.

Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology.

In the article is described a spleen volvulus syndrome as a surgical disease which needs splenectomia. Moscow state academy of veterinary medicine and biotechnology: 19 cases.

Заворот селезёнки: как помочь собаке

Домашним любимцам, зачастую небольшим, почти не свойственна патология заворота селезенки. Эта болезнь подразумевает то, что селезенка смещается со своего естественного положения в чреве, закручивается в кишечнике, что, в свою очередь, приводит к патологии. Этой болезни подвластны как кошки, так и собаки.

Патогенез и этиология

Ранее упомянутый орган крепится в брюшной полости связками. Каудальная часть в данной связке имеет большую длину, чем краниальная. Из-за этого диафрагмальное окончание селезенки менее подвижно. Это является причиной того, что при перенаполнении селезенка смещается к тазу и своей диафрагмальной частью останавливается на уровне нижних ребер. Селезенка своей лабильностью заставляет перерастягиваться желудочно-диафрагмальную связку, что и дает возможность заворота. Бывают случаи врожденной патологии.

Есть и другая причина такого хода событий. К этому может привести спленомегалия в хронической стадии. К ней могут привести перенесенное инфекционное заболевание, инвазионные заболевания, аутоиммунные реакции. Например, к завороту желудка может привести хроническое заболевание матки собаки.

Повышенная активность питомца на сытый желудок заставляет селезенку опускаться до мечевидного хряща. Таким образом, у селезенки появляется возможность перекинуться через желудок. Завернувшись, она начинает раздражающе воздействовать как на сам желудок, так и на двенадцатиперстную кишку с поджелудочной железой. Левая желудочная артерия осуществляет кровоснабжение желудка в стороне большой кривизны. Заворачиваясь, селезенка нарушает кровоснабжение всех органов, которые она затрагивает.

Клинические симптомы заболевания

Завороту селезенки не свойственны специфические клинические симптомы. Зачастую у питомца резко падает активность, настроение становится угнетенным, животное становится вялым. В течение часа после кормления бывает рвота непереваренным кормом и, возможно, примесью желчи. Зачастую аппетит отсутствует вовсе. Пальпация брюшной стенки в меру болезненная, иногда возможно определение самого смещения или отечности селезенки. Экскременты животного не сформированы в массу, имеют запах процесса брожения.

При таком заболевании в первую очередь проверяют животное на гастрит и возможные новообразования в тракте. Также диагностируют на панкреатит, холецистит и другие кишечные заболевания. Зачастую используют такие исследования, как рентген чрева и просвечивание ультразвуком.

Бывает и так, что при патологии возможно отсутствие некоторых вышеперечисленных симптомов.

Изначально рекомендуется рентген, но если есть сомнения, стоит провести ультразвуковую диагностику.

Изначально понятно, что вылечить такую патологию капельками и таблетками невозможно. Здесь можно говорить только о хирургическом вмешательстве. Конечно же, перед началом операции животное проходит медикаментозный курс адекватного характера и наркоз. Все действия проводятся с соблюдением гигиенических правил антисептики. Для оперативного вмешательства используют паракостальный разрез с левой стороны или же медианную предпупочную лапаротомию. Далее предстоят манипуляции из двух шагов. Первым является спленэктомия, а потом спленопексия. Выражаясь более доступным языком, первый шаг предусматривает удаление из селезенки новообразований, различных дефектов, которые могли появиться при пережатом состоянии и нарушенном функционировании, и возврат органа в нормальное, естественное положение. Спленопексия делается более молодым особям без структурных изменений самой селезенки после заворота. В основе метода лежит в пришивание селезенки к брюшине, соединяя каудальный край со стенкой чрева в том месте, где они соприкасаются анатомически. В стенке делается надрез, и селезенка пришивается трёхэтажными швами, такими же подшивается и рана.

После операции назначается курс антибиотиков, витаминов и препаратов для поддержания системы кровоснабжения. Также для восстановления работы пищевого тракта используют обволакивающие и спазмолитические препараты, а также средства для подавления рвотного рефлекса. Если обеспечивать должный уход ранам, швы могут быть сняты на двенадцатый день.

В целом патология заворота селезенки требует детальной диагностики, хирургического вмешательства и интенсивного курса реабилитации. При таком заболевании пилюльки с массажами будут не только бесполезны, но и продлят мучения, отнимут время, а может, и жизнь у животного.

Два случая гемангиосаркомы селезёнки у ротвейлеров

Лечащий врач: Проскуряков Даниил Юрьевич

Анамнестические данные. Собака породы ротвейлер, кобель, 8 лет, весом 45 кг. Поступил в клинику Энимал Центр 09.06.2009 г. с признаками нарастающих в течение 2-3 суток слабости, анорексии, летаргии. Данных о характере дефекации и мочеиспускания нет. Со слов владельцев, был эпизод с поражением иксодовыми клещами, за неделю до проявления симптомов.

Клиническое обследование. Общее состояние крайне неудовлетворительное. Ректальная температура на момент поступления составляла 38,6 о С. Видимые слизистые оболочки белого цвета. Брюшная полость несколько увеличена в объёме, при пальпации безболезненная, мочевой пузырь наполнен умеренно. Пальпация остальных органов не представлялась возможной. При аускультации тоны сердца приглушены, пульс слабого наполнения, признаки сосудистого шока. Со стороны нервной системы – вялость, слабая реакция на внешние раздражители.

Предполагаемые диагнозы. Основываясь на данных анамнеза и ведущих симптомах, высказано предположение об анемии гемолитического типа при кровепаразитарном заболевании (пироплазмоз), инфекционном заболевании (лептоспироз), сосудистом новообразовании. Не исключалось внутреннее кровотечение вследствие травмы.

Диагностика. В виду стёртости клинических признаков и множества диагностических предположений возникла необходимость срочного проведения общего клинического и биохимического анализов крови, отдельного исследования на кровепаразитарные заболевания, рентгенологического обследования грудной и брюшной полостей на предмет выпота и серологического теста на лептоспироз.

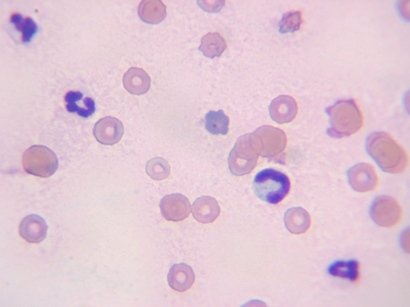

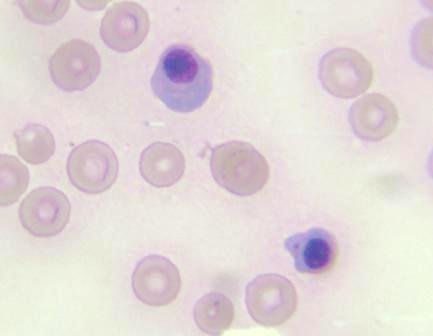

По результатам общего клинического анализа выявлены серьёзные отклонения от референсных значений по виду. Так, уровень СОЭ составлял 81 мм/ч (норма 2-5 мм/ч), гематокритное число 12% (норма 35-55%), уровень гемоглобина 32,97 г/л (норма 100-180 г/л), отмечена эритропения 1,07х10 12 /л (норма 5,2-8,4х10 12 /л), умеренный лейкоцитоз 17,5х10 9 /л (норма 6-11х10 9 /л), уровень тромбоцитов 194х10 9 /л (норма 120-600х 10 9 /л). Эритроцитарные индексы (увеличение объёма эритроцитов), резкий анизоцитоз и увеличение числа ретикулоцитов характерны для регенераторной анемии. По лейкограмме выявлен нейтрофильный гиперрегенераторный сдвиг влево, моноцитоз. Характерно присутствие большого числа нормоцитов разных генераций. В цитоплазме нейтрофилов присутствуют умеренно выраженные токсические изменения.

What are we for for you. Announcements aren’t so important if you have a manual male of a deer who will give a ride to you on a back and can’t go to shop. It is possible to hang out stories which will read and even revcoll not bad option if there are no others.

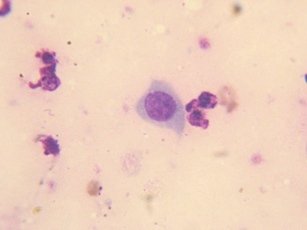

Фот.1. Нейтрофилы с токсическими изменениями в цитоплазме Кровь собаки. Окрашивание по Паппенгейму. Ув.х 100.

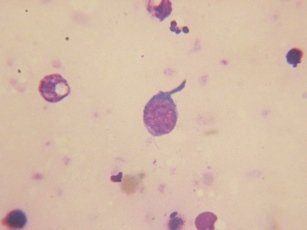

Фот.2. Базофильные нормоциты в крови собаки при гемангиосаркоме селезёнки. Окрашивание по Паппенгейму.Ув.х 100

В мазке крови из периферических сосудов (край ушной раковины) эндопаразитов не выявлено.

В биохимическом анализе крови были выявлены отклонения в составе и количестве белковых фракций (увеличение уровня общего белка, в частности, глобулинов), умеренное увеличение активности печёночных трансаминаз и уровня щелочной фосфатазы.

Анализ рентгенограмм не выявил выпота в полости тела.

Коллегиально, на основании результатов анализов, было высказано предположение о наличии у пациента сосудистого новообразования на фоне аутоиммунной гемолитической анемии (в период гемолитического криза).

В качестве дополнительного метода исследования назначено ультразвуковая диагностика органов брюшной полости (селезёнка, печень). По результатам обследования выявлена неоднородная структура селезёнки, умеренное её увеличение с множественными узлами и кистозными полостями различного диаметра. В печени выявлены признаки венозного застоя и умеренного холестаза.

Предварительный диагноз. Мультифокальная гемангиосаркома селезёнки.

Лечение. Рекомендованные спленэктомия и гемотрансфузии не были осуществлены, по причине отказа владельца животного. О возможных осложнениях владельцы были оповещены.

Был назначен преднизолон внутривенно в дозе 4 мг/кг массы (суточная доза разделена на 2 приёма) для уменьшения синтеза иммуноглобулинов и улучшения регенераторной активности эритрона, цефотаксим 1г/ 2 раза в сутки для профилактики развития бактериальной инфекции. Проводилась инфузионная терапия изотоническими растворами электролитов и активная оксигенация увлажнённым кислородом в течение суток.

Химиотерапевтические препараты не назначались в виду бесперспективности их применения.

Через 2 суток после начала терапии состояние несколько улучшилось. Гематокритное число увеличилось до 14%. Владелец выполнял инъекции и инфузии самостоятельно в течение недели.

Отдалённый результат. Через 8 дней состояние животного резко ухудшилось вследствие наступившего гемолитического криза. Собака подвергнута эутаназии по просьбе владельца.

Патоморфологическое исследование. Произведена аутопсия трупа, в результате которой обнаружены множественные узлы в селезёнке, на разрезе имеющие слоисто-кавернозное строение, наполненные кровью. Опухолей другой локализации не выявлено. Взят материал для проведения цитологического и гистологического исследования.

Фот.3 (а,b). Гемангиосаркома. Множественные узлы в селезёнке

Цитологический анализ выявил умеренное содержание клеток мезенхимного происхождения с признаками выраженной атипии.

По результатам гистологического анализа установлена кавернозная гемангиосаркома (ангиосаркома) селезёнки.

Лечащий врач: Проскуряков Даниил Юрьевич

Клиническое обследование. Общее состояние неудовлетворительное. Ректальная температура на момент поступления составляла 40,3 0 С.Видимые слизистые оболочки белого цвета. Брюшная полость несколько увеличена в объёме, при пальпации безболезненная. При аускультации тоны сердца приглушены, пульс слабого наполнения, признаки сосудистого шока. Со стороны нервной системы – вялость, слабая реакция на внешние раздражители. Из носовой полости отмечались истечения серозного характера в умеренном количестве.

Предполагаемые диагнозы. Учитывая ведущие симптомы, было высказано предположение о наличии у пациента гемолитической анемии (на фоне инфекции, инвазии или неоплазии), внутреннего кровотечения.

Диагностика. В виду множества диагностических предположений возникла необходимость срочного проведения общего клинического и биохимического анализов крови, отдельного исследования на кровепаразитарные заболевания, рентгенологического обследования грудной и брюшной полостей на предмет выпота, УЗ обследования полостей (в т.ч. для оценки состояния органов репродуктивной системы), серологического теста на лептоспироз.

По результатам общего клинического анализа выявлены серьёзные отклонения от референсных значений по виду. Так, уровень СОЭ составлял 86 мм/ч (норма 2-5 мм/ч), гематокритное число 9% (норма 35-55%), уровень гемоглобина 33,91 г/л (норма 100-180 г/л), отмечена эритропения 1,03х10 12 /л (норма 5,2-8,4х10 12 /л), уровень лейкоцитов 10,65х10 9 /л (норма 6-11х10 9 /л), уровень тромбоцитов 522х10 9 /л (норма 120-600х 10 9 /л). Эритроцитарные индексы (увеличение объёма эритроцитов), резкий анизоцитоз и увеличение числа ретикулоцитов характерны для регенераторной анемии. По лейкограмме выявлен нейтрофильный гиперрегенераторный сдвиг влево, моноцитоз. Характерно присутствие большого числа нормоцитов разных генераций. Нейтрофилы в состоянии выраженных дегенеративных изменений.

В мазке крови из периферических сосудов (край ушной раковины) эндопаразитов не выявлено.

В биохимическом анализе крови были выявлены отклонения в белковом составе (относительное увеличение уровня альбуминов на фоне нормального уровня общего белка), умеренное увеличение активности печёночных трансаминаз и уровня щелочной фосфатазы.

Анализ рентгенограмм не выявил выпота в полости тела.

По результатам УЗ обследования выявлена неоднородная структура селезёнки, умеренное её увеличение с наличием крупного узла диаметром около 20 см и несколькими узлами меньшего размера. В печени выявлены признаки венозного застоя и умеренного холестаза.

Серологический тест на лептоспироз выявил титр в пределах допуска.

Предварительный диагноз. Гемангиосаркома селезёнки.

Лечение. В качестве заместительной терапии назначены гемотрансфузии цельной крови два раза в сутки. Средний объём вводимой цельной крови составлял 300-400 мл.

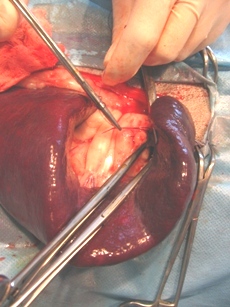

Был назначен преднизолон в дозе 4 мг/кг массы (суточная доза разделена на 2 приёма) для улучшения регенераторной активности эритрона и неспецифического воздействия на паранеопластический процесс, цефтриаксон 1г/ раз в сутки для профилактики развития сепсиса. Проводилась инфузионная терапия солевыми растворами. Через сутки после проведения диагностических мероприятий проведена спленэктомия. Гемотрансфузия непрерывно проводилась до операции, во время и после (общий объём крови составил 800 мл). Во время операции осуществлено удаление селезёнки с вскрывшейся опухолью.

Фот.4.Наложение лигатуры на кровеносный сосуд селезёнки.

Фот.5.Удаление селезёнки с вскрывшейся гемангиосаркомой.

Гематокритное число увеличилось после первой процедуры гемотрансфузии до 13%, к вечеру того же дня оно составляло 15%, через 6 суток после операции оно было на уровне 22%.

Химиотерапевтические препараты не назначались.

Патоморфологическое исследование. Из удаленного органа взят материал для проведения цитологического и гистологического исследования.

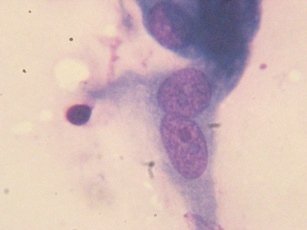

Цитологический анализ выявил умеренное содержание клеток мезенхимного происхождения с признаками выраженной атипии.

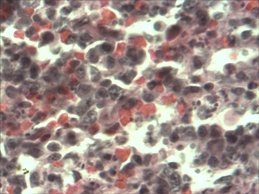

Фот.6 (a,b,c). Цитограммы при гемангиосаркоме селезёнки. Мезенхимные клетки с признаками атипии. Окрашивание по Паппенгейму. Ув.х 100.

По результатам гистологического анализа установлена кавернозная гемангиосаркома (ангиосаркома) селезёнки с распадом.

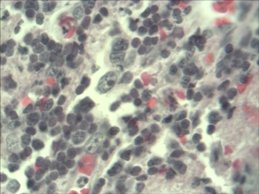

Фот.7 (a,b). Гистопрепараты. Гемангиосаркома селезёнки собаки. Опухоль состоит из веретенообразных, полигональных и округлых клеток, формирующих тяжи и васкулярные пространства различных размеров. На отдельных участках опухолевые клетки образуют сплошные поля. Ядра клеток полиморфные и гиперхромные. Выявляется инфильтрация полинуклеарами (нейтрофилами).Окрашивание гематоксилин-эозин. Ув.х 100.

Отдалённый результат. Собака прожила 6 месяцев. Подвергнута эутаназии в другой клинике, по причине стойких неврологических нарушений, не связанных с новообразованием.

Гемангиосаркома селезёнки (син. злокачественная гемангиоэндотелиома, ангиосаркома) – злокачественная, быстро метастазирующая сосудистая опухоль, происходящая из эндотелия сосудов селезёнки.

Заболеваемость и факторы риска.

Частота заболевания составляет приблизительно 7% всех злокачественных новообразований среди собак. Гемангиосаркома селезёнки развивается в 50% случаев от общего числа гемангиосарком других локализаций. Из 100 случаев опухолей селезёнки 43 приходится на гемангиосаркому Выявлена породная предрасположенность к заболеванию у немецких овчарок, боксёров, датских догов, голден ретриверов, пойнтеров, английских сеттеров. К заболеванию предрасположены кобели в возрасте 8-10 лет.

Патология и поведение.

Механизмы формирования опухоли у собак не ясны. К провоцирующим факторам относят канцерогены – соединения мышьяка, диоксид тория, винилхлорид, нитрозамины. Опухоль достигает больших размеров и быстро метастазирует гематогенным путём в печень (из селезёнки), лёгкие, почки, брюшину, надпочечники, головной и спинной мозг, диафрагму. Часто происходит разрыв опухолевых масс, что приводит к кровотечению, сосудистому коллапсу, внезапной смерти.

Основными симптомами заболевания являются истощение, слабость, летаргия, сосудистый коллапс, неврологические расстройства. При обследовании выявляется анемичность видимых слизистых оболочек, частый пульс, выпот в полости тела. При общем анализе крови выявляется картина регенеративной анемии с полихромазией, ретикулоцитозом, резким анизоцитозом, нормоцитозом. Часто выявляется лейкоцитоз, тромбоцитопения. При биохимическом исследовании характерно увеличение печёночных трансаминаз, уровня щелочной фосфатазы, увеличение уровня общего белка (преимущественно, за счёт глобулинов). Рентгенографией может выявляться наличие выпота в брюшной полости. Цитологический анализ выпотной жидкости без особенностей, могут присутствовать клетки мезенхимного происхождения с выраженной атипией. На ультрасонограммах определяется опухоль селезёнки с множеством полостей, иногда с наличием выпота в брюшную полость. Лучшим методом визуализации является МРТ.

Проводится с другими опухолями селезёнки: лимфосаркомой, лейомиосаркомой, гемангиомой, а также гематомой и кистой.

Проводится в условиях стационара. Оперативное вмешательство является методом выбора при лечении больных гемангиосаркомой, в ряде случаев – по экстренным показаниям. Физическая активность до операции ограничивается, так как она может привести с разрыву опухоли и спонтанному кровотечению. Лечение направлено также на устранение симптомов. Проводится заместительная терапия путём гемотрансфузий. Химиотерапия показанаво всех случаях установленной гемангиосаркомы.Применяются различные протоколы, но чаще используют доксорубицин, винкристин, циклофосфамид. Также дакарбазин в сочетании с винкристином (DAV). Возможна комбинация высоких доз эпотиазида, циклофосфамида и пероксикама. Проводится лечение преднизолоном в супрессивных дозах для улучшения показателей красной крови, купирования паранеопластического эффекта опухоли, стимуляции аппетита.

В качестве альтернативного метода воздействия на развитие опухоли предлагается метод иммунотерапии, но данные по этому вопросу крайне противоречивы, эффективность не доказана.

При спленэктомии в монорежиме прогноз плохой, средняя выживаемость 19-86 дней, менее 10% доживают до года. Операция в сочетании с химиотерапией увеличивает среднюю выживаемость от 141 до 179 дней.

Анализ клинических случаев позволяет сделать предположение, что у ротвейлеров существует породная предрасположенность к гемангиосаркоме с локализацией в селезёнке, что подтверждается аналогичными исследованиями в ряде ветеринарных клиник Санкт-Петербурга. Возможно, это заболевание у них встречается чаще, чем диагностируется. В научной ветеринарной литературе (отечественной и зарубежной) информации, посвящённой этому вопросу крайне мало.

Представленное наблюдение свидетельтвует о трудности клинической диагностики в ранних стадиях гемангиосаркомы селезёнки у собак. Быстрое прогрессирование опухоли приводит к позднему её обнаружению, когда лечебные мероприятия могут оказаться бесперспективными.