Черепной гребень назвали вторичным половым признаком

Модель черепа Paranthropus aethiopicus

/ Natural History Museum, London

Антропологи из Австралийского национального университета выяснили, что саггитальный гребень у многих самцов горилл имеет избыточно большой размер. Исследователи считают, что этот признак мог возникнуть в результате полового отбора. Исследование опубликовано в Journal of Anatomy.

Модель верхней части черепа самца гориллы

Katharine L. Balolia, Christophe Soligo, Bernard Wood, 2017/ Anatomy

Коллектив антропологов под руководством Катарин Балолии выявили дополнительные мотивации, повлиявшие на развитие высокого сагиттального гребня у орангутанов и горилл. Антропологи изучили 3D-сканы 375 черепов приматов различных возрастов: горилл (56 самцов, 50 самок), восточных шимпанзе (41 самок; 37 самцов), калимантанских орангутанов (41 самцов, 54 самок), белоруких гиббонов (46 самцов, 32 самок).

Измерив параметры отобранных моделей черепов, исследователи выявили, что выдающийся сагиттальный гребень встречается почти в два раза чаще на черепах самцов. Кроме того, сагиттальные гребни крупных самцов горилл предоставляют больше пространства для вмещения жевательных мышц, чем им необходимо для эффективного измельчения пищи.

В отличие от черепов самок горилл и орангутанов, черепа самцов демонстрируют корреляцию между степенью износа зубов и размером гребня: у самцов горилл и орангутанов сагиттальный гребень начинает резко расти сразу после появления зубов мудрости, что совпадает по времени с возрастом полового созревания и началом борьбы за внутригрупповое доминирование. В то же время рост гребня у самок горилл и орангутанов начинается раньше, и продолжается без скачков.

Полученные данные укладываются в рамки гипотезы о том, что неравномерный рост и избыточный размер гребня у самцов горилл объясняется тем, что размер черепного гребня играет важную роль в процессе конкурентной борьбы за полового партнера. Результаты настоящего исследования в качестве альтернативы могут быть объяснены различиями между диетой самцов и самок. Тем не менее, опираясь работу Дианы Доран (Diane Doran), авторы утверждают, что на сегодняшний день неизвестно значимых различий в составе диеты самок и самцов горилл.

Если чрезмерно большой сагиттальный гребень у горилл действительно сформировался в процессе полового отбора, то это дает возможность реконструировать интенсивную внутриполовую конкуренцию среди вымерших гоменид с гипертрафированным черепным гребнем. Например, среди парантропов — потомков рода австралопитеки, которые по отношению к предкам современных людей являются вымершей сестринской группой.

Именно на черепе представителя рода Paranthropus aethiopicus (парантроп эфиопский) был зафиксирован самый большой сагиттальный гребень среди ближайших родственников человека.

Дорсальная реконструкция впадины Dewey

Впервые дорсальная компрессия сегмента С1-С2, по сути являющаяся врожденной аномалией краниовертебрального перехода, была описана несколько лет назад доцентом Корнельского университета, доктором ветеринарной медицины Curtis W. Dewey и названа его именем. Впадина Дьюи (Dewey) не является отдельной нозологической единицей, а представляет собой лишь одно из проявлений краниоцервикальной

мальформации у собак, таких как Киари-подобная мальформация, дислокация атланто-аксиального комплекса, атланто-окципитальный оверлэппинг или импрессия и прочие, с вовлечением соответствующих структур головного и спинного мозга. Обнаружена данная патология в ходе проведения рутинной нейровизуальной диагностики карликовых пород собак, имеющих неврологический дефицит краниоцервикальной зоны, а именно при компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

На нейровизуальном магнитно-резонансном исследовании данная аномалия представляет собой дорсальную компрессию спинного мозга в сегменте между первым и вторым шейными позвонками, приводящую к цервикальной сирингомиелии при значительно выраженном сдавлении (рис. 2).

При этом участок цервикальной сирингомиелии виден усилением сигнала в Т2-взвешенном режиме, а гипоинтенсивный – в режиме Т1 (рис. 3).

Аномальное утолщение атланто-аксиальной междужковой связки вкупе с твердой мозговой оболочкой формирует дурально-фиброзный тяж, который и компримирует нервные структуры. Лимфоцитарное воспаление дурально-фиброзного тяжа может вызывать различные степени сжатия: от умеренного (компрессии только подпаутинного пространства) до значительного сдавления ткани спинного мозга (Congenital diseases of the craniocervical junction in the dog. 134-135. Sofia Cerda-Gonzales, Curtis Dewey, 2010). Причина возникновения дурально-фиброзного тяжа до сих пор не определена в полной мере. Однако считается, что немаловажную роль в ее формировании отводится патологической сублюксации в атланто-аксиальном и/или в атланто-окципитальном комплексе.

К фенотипическим признакам, позволяющим предположить наличие у собаки впадины Дьюи, относят спинальную гиперпатию, иррадиирующие боли, вокализацию и избегание резкой смены позы, вентрофлексию, тортиколлис и, реже, квадрипарез.

Становится понятно, что вышеперечисленные симптомы не являются патогномоничными для идентификации данной мальформации.

К иррадиирующим болям относят болевые симптомы, передающиеся по корпусу собаки и расположенные на некотором расстоянии от самого источника патологии. По мнению Clare Rusbridge, ведущим симптомом компрессии нервной ткани в краниальных отделах спинного мозга будет именно синдром нейропатической боли, но при этом четкая связь с сирингомиелией все же не была доказана.

Нейропатическая боль, ассоциируемая с Киари-подобным пороком, так же как и с дорсальной компрессией С1-С2, редко постоянная или фокальная. Как правило, для нее характерна кратковременность, длящаяся несколько секунд, с локализацией в задней части головы, субокципитально. У собак это может проявляться как визг при резкой смене положения тела, например, когда животное поднимают на руки. Однако примерно у трети пациентов, у которых в ходе проведения нейровизуального исследования была выявлена компрессия С1-С2, патология протекала вообще бессимптомно, т.е. не проявлялось никаких признаков заболевания.

Лечение аномалии дорсальной компрессии С1-С2 в первую очередь ставит вопрос о необходимости и возможности проведения нейрохирургической коррекции. В целом показаниями для проведения оперативного вмешательства считают признаки сдавления верхних отделов спинного мозга.

Главной целью лечения пациента является уменьшение боли. По мнению Clare Rusbridge, на сегодняшний момент нет четких инструкций, регламентирующих выбор операционного метода в сравнении с медикаментозными способами лечения, так как не было проведено исследований, дающих точные результаты сравнения этих методов. Хотя, по мнению многих авторов, хирургическое вмешательство может улучшить прогноз, тем более в случаях, когда консервативное лечение не дает адекватного результата.

Базисная медикаментозная терапия, включающая какие-либо курсы препаратов так называемой вазоактивной, ноотропной и нейротрофической направленности (например, церебролизин, актовегин, пентоксифиллин), недопустима, так как никакие из препаратов этих групп не удовлетворяют требованиям доказательной медицины.

Второй этап операции заключается в устранении дорсальной компрессии спинного мозга путем частичной ламинэктомии с резекцией дурально-фиброзного тяжа, компримирующего спинной мозг, и последующее его укрытие титановой мембраной, служащей для минимизации вторичной компрессии со стороны соединительной ткани (рис. 10).

Животное переворачивают в положение на животе. Выполняют доступ в С1-С2 с дорсальной стороны, тупую отпрепаровку тканей в зоне интереса. Высокоскоростным бором осуществляется распил трети гребня аксиса, с помощью кусачек скусывается треть гребня второго шейного позвонка, затем проводят удаление дужки и утолщения дурально-фиброзного тяжа. Образовавшийся костный дефект укрывается титановой мембраной, проводится его фиксация в костные образования первых двух шейных позвонков, т.е. выполняется вертебропластика любыми удобными нейрохирургу способами (рис. 11).

Самое сложное в данном этапе хирургической операции – это установка титановых винтов или реперных спиц в безопасные коридоры, образованные костными структурами, чтобы ятрогенно не повредить спинной мозг, магистральные сосуды и коллатерали (рис. 12, 13).

После установки имплантов вся конструкция заливается костным цементом, так же как и атланто-аксиальный комплекс.

У карликовых пород собак встречается существенное недоразвитие как черепа, так и первых шейных позвонков, что, безусловно, значительно осложняет выполнение спондилодеза в верхних отделах позвоночного канала. Поэтому проведение компьютерной томографии как до, так и после хирургической операции обязательно (рис. 15, 16).

Послеоперационная терапия традиционно включает в себя антибиотики – цефалоспорины 3-4 поколения, опиоидные анальгетики – трамадол и габапентин (габагамма) для купирования нейропатической боли.

К осложнениям при проведении дорсальной реконструкции С1-С2 можно отнести локальные осложнения в виде боли и отечности мягких тканей в зоне оперативного доступа, ятрогенное повреждение спинного мозга, позвонковых артерий и вен, миграцию импланта, инфекцию, а также аллергическую реакцию на цементирующее вещество.

Видовые анатомо-морфологические особенности строения носового зеркальца собак и их роль в судебно-ветеринарной идентификации

Споткай С.Е. Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина, г. Бишкек

Введение. На наш взгляд, одним из наиболее перспективных направлений для решения вопросов, связанных с проблемой индивидуальной идентификации собак, является применение метода идентификации собак по узору рельефа кожи носового зеркальца.

Однако, имеющиеся данные литературы о гребневой коже носового зеркальца собак, которая обладает папиллярными узорами, как и гребневая кожа ладонной части рук и подошвенной части стоп у человека, крайне скудны и недостаточны.

Целью работы являлось выявление анатомо-морфологических и физиологических особенностей, позволяющих использовать оттиски носового зеркальца в судебно-ветеринарной идентификации.

Материалы и методы исследований. Материалами для исследования выступили: научная литература ветеринарного направления, гистологические срезы носового зеркальца собаки породы «такса», изготовленные на санном микротоме и окрашенные гематоксилином и эозином, зафиксированные в 10%-ном растворе формалина 45-дневные плоды щенков, фотографии и оттиски носовых зеркалец собак различных пород и возрастов, полученные у клинически здоровых собак, а также микрофотографии носовых зеркалец и оттисков.

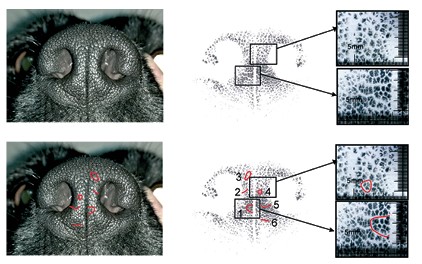

Оттиски выполнялись путем нанесения штемпельной краски на предварительно высушенное носовое зеркальце собак с последующим отпечатыванием на бланке, распечатанном на писчей бумаге формата А5 с указанием данных о собаке и владельце, сканировались при помощи многофункционального устройства Canon 3010.

Гистологические препараты изучались на бинокулярном микроскопе «Биомед 4» с видеонасадкой Indous Trail Digital Camera. Исследование цифровых фотографий носового зеркальца, их сравнение и сопоставление с фотоснимками оттисков носового зеркальца, выполненными при помощи цифрового электронного USB микроскопа Sigeta Cam-06 20х-800х, проводилось на персональном компьютере с использованием программы Corel DRAW 2017.

Результаты исследований и их обсуждение. Наружный нос собаки состоит из неподвижного костного корпуса и подвижного хрящевого каркаса. Верхушка носа приплюснута и лишена волос. Она называется носовым зеркальцем [14] или носовой площадкой (planum nasale) [10].

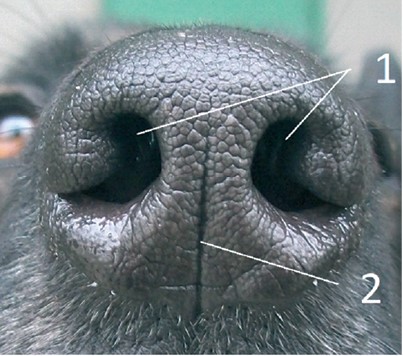

Поверхность носового зеркальца разделяется бороздками, sulci, на отдельные поля, areolae [9], из-за чего носовое зеркало имеет отчетливый рельеф (рисунок 2).

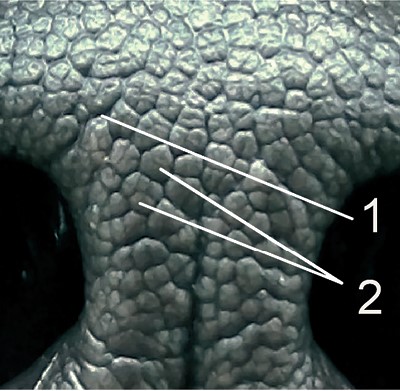

Формирование рельефа кожи носового зеркальца начинается внутриутробно и заметно уже у 45-дневных плодов (рисунок 3).

Рис. 3. Микрофотография носового зеркальца 45-дневного плода собаки

Обычно кожа носового зеркальца собак сильно пигментирована, жесткая и влажная. При близком рассмотрении поверхности носового зеркальца видны мелкие канавки (бороздки), которые делят поверхность на многоугольные бляшкоподобные области, придавая коже носа неровный вид.

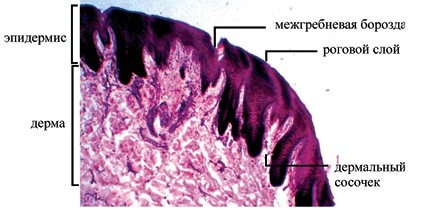

Гистологически, в эпидермисе и дерме не обнаруживается никаких желез. Влага, которая появляется на поверхности носа происходит, главным образом, из-за секреции серозных желез, латеральных назальных желез и других желез, протоки которых открываются в преддверие носа [11].

Эпидермис кожи носа у взрослых собак, в среднем, толщиной 630 микрон, состоит из трех слоев: stratum basale (базального слоя), stratum spinosum (шиповатого слоя) и stratum corneum (рогового слоя). Базальный слой лежит на базальной мембране, отграничивающей уплотненную и утолщенную поверхностную часть дермы и состоящей из одного ряда цилиндрических клеток.

Шиповатый слой состоит из 10-20 рядов ромбовидных, куполообразных и плоских многоугольных клеток с более светло окрашивающейся цитоплазмой, чем у цилиндрических клеток. В сильно пигментированной коже носа много гранул пигмента в цитоплазме. Более периферические шиповатые клетки, по-видимому, не подвергаются ороговению, как это происходит в других областях эпидермиса (на теле). Их цитоплазма слабо ацидофильна, ядра становятся пикнотичес-кими, клетки приобретают сквамозный вид. По мере приближения к поверхности, они представляют собой тонкий, с атипичными ядрами, роговой слой, толщиной от 4 до 8 рядов клеток. Оттиски носа, также как отпечатки пальцев, могут служить отличительным признаком между отдельными особями [14]. В эпидермисе кожи носового зеркальца зернистый и блестящий слои не представлены [13].

Рис. 4. Строение кожи носового зеркальца собаки

Также кожа носового зеркальца содержит высокую долю кератина, придающего ей дополнительную прочность [15].

Рельеф кожи носового зеркальца внешним видом напоминает мозаику.

В некоторых случаях отдельные гребни, группируясь, образуют геометрические фигуры неправильной формы (овалы, трапеции, треугольники), между такими группами и остальным массивом гребней борозды-канавки более глубокие и широкие, что заметно как на фотографиях, так и на оттисках носового зеркальца. Рисунок оттиска носового зеркальца является зеркальным отображением окрашенных гребней кожи (рисунок 5).

Четких закономерностей в объединении гребней в группы не прослеживается как внутри породы, так и у представителей одного помета, схожесть у представителей одного помета в расположении, форме и положению относительно друг друга кожных гребней также не обнаружена (рисунок 6), что и делает папиллярный узор каждого носа уникальным.

Кожные гребни, локализующиеся на носовом зеркальце, имеют различную форму и размеры. В верхней трети носового зеркальца гребни расположены более рыхло, бороздки между ними выражены сильнее, у некоторых особей в этой части они имеют наибольшую площадь. В средней и нижней трети гребни располагаются более компактно, здесь встречаются как крупные, средние, так и мелкие гребни. Замечено, что некоторые особи обладают неоднородными по площади гребнями, расположенными в одной плоскости, то есть крупные и/или средние и мелкие гребни соседствуют друг с другом примерно в равных количествах.

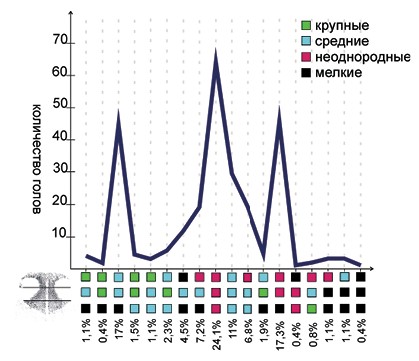

Чтобы выяснить частоту встречаемости различных по размеру гребней, нами были исследованы оттиски носового зеркальца 265 собак. Для чего оттиски были разделены на 3 равные области: верхнюю, среднюю и нижнюю. Результаты, полученные в ходе исследований, представлены на рисунке 7.

Рис. 7. Варианты распределения различных по размеру гребней на определенных участках носового зеркальца

Из представленных данных видно, что доминирующее положение занимают гребни неоднородного типа, расположенные по всей площади носового зеркальца, на втором месте стоят оттиски с неоднородным типом гребней в верхней и средней частях оттиска и мелкими в нижней части, на третьем месте находятся оттиски с гребнями среднего размера в верхней и средней частях оттиска и мелкими в нижней.

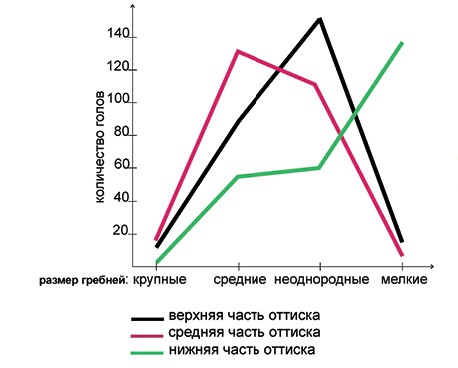

На основании полученных данных выявлена частота встречаемости каждого типа гребней для определенного участка носового зеркальца (рисунок 8).

Рис. 8. Частота встречаемости разных типов гребней на определенных участках носового зеркальца

Результаты свидетельствуют о том, что для верхней части оттиска наиболее характерны неоднородные и средние по размеру гребни, в средней части чаще встречаются средние и неоднородные, в нижней части оттиска доминируют мелкие по размеру гребни.

Также выявлено, что от особи к особи плотность узора носового зеркальца разная. Для определения количественной плотности узора разработана методика определения индекса гребневого счета, как количественного показателя плотности дерматоглифического узора и одного из частных признаков папиллярных узоров [6].

Отдельно стоит отметить такую анатомическую особенность носа собаки, как сагиттальная борозда. Она проходит по центру носового зеркальца и разделяет, в большинстве случаев, носовое зеркальце на две относительно равные части. В редких случаях сагиттальная борозда выражена слабо или сильно деформирована. На оттиске борозда формирует неокрашенную линию симметрии носа, схожую с отображением флексорных линий на ладони человека.

От сагиттальной борозды в латерально-дорсальном направлении могут отходить бороздки, которые образуют на оттисках ветви линии симметрии носа. Также кожа носового зеркальца может быть испещрена более мелкими морщинками. Выраженность и наличие на носовом зеркале этих бороздок, создающих на оттисках линию симметрии, ее ветви и линии относятся к общим признакам папиллярного узора и имеют свою классификацию в зависимости от конфигурации, количества и наличия на оттиске [7]. Стоит отметить, что визуализирующиеся на фотографиях морщинки, находящиеся в нижней части носового зеркальца не всегда отображаются на оттиске.

Выводы и заключение. Анализируя полученные в процессе исследования результаты, можно сделать вывод, что к анатомическим особенностям строения носового зеркальца собак, играющим немаловажную роль в идентификации, относится наличие на носовом зеркальце гребневой кожи, состоящей из гребней и борозд, на которой присутствуют сагиттальная борозда и складки кожи (морщинки). К морфологическим особенностям можно причислить наличие в эпидермисе всего 3 слоев (рогового, шиповатого и базального) и присутствие большого количества кератина, что делает кожу носового зеркальца прочной. Несмотря на то, что физиологически, кожа носового зеркальца здоровых собак всегда влажная, экзокринные железы в ее структуре отсутствуют. Установлено, что формирование папиллярного узора происходит еще в период внутриутробного развития плода, и его конфигурация сохраняется на протяжении всей жизни животного.

С точки зрения судебно-ветеринарной идентификации значимым фактором является то, что папиллярные гребни имеют различную форму, площадь и высоту. Гребни могут располагаться как просто в виде мозаики, так и формировать геометрические узоры неправильной формы, отграничивающиеся от остального массива более глубокими бороздками. Такие группы гребней, а также отдельные, более глубокие бороздки, обладают большой ценностью для идентификации, так как создают неповторимые элементы папиллярного узора (частные признаки) и позволяют с большой достоверностью отождествить животное по оттиску носового зеркальца.

Ключевые слова: судебно-ветеринарная идентификация собак, носовое зеркальце, сагиттальная борозда, гребневая кожа, оттиск носового зеркальца, эпидермис, дерма, гребневой счет, ветви линии симметрии, папиллярный узор.

Текст книги «Стоматология собак»

Автор книги: В. Фролов

Жанр: Медицина, Наука и Образование

Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Строение ротовой полости у собаки

Ротовая полость (cavum oris) располагается в нижней части головы животного под носовой областью. В формировании полости рта принимают участие некоторые кости черепа, собственная мускулатура и ряд специальных органов, к которым относят: губы, щеки, зубы, десны, язык, слюнные железы и миндалины. Весь этот набор составных частей ротовой полости придает ей большое количество разнообразных функций (рис. 11).

Рис. 11. Сагиттальный разрез головы собаки: 1 – тело языка (corpus linguae), 2 – кончик языка (apex linguae), 3 – нижняя челюсть (mandibula), 4 – нижняя губа (labium mandibu-lare), 5 – резцовые губы (dentes incisivi), 6 – верхняя губа (labium maxil-lare), 7 – предверие рта (vestibulum oris), 8 – ротовая полость (cavum oris), 9 – твердое нёбо (polatum durum), 10 – носовая полость (cavum nasi), 11 – мягкое нёбо (polatum molle)

Из всех функций ротовой полости необходимо выделить то, что она является начальным отделом пищеварительного тракта. В ротовой полости (пасти) происходит непосредственный контакт с кормом, ознакомление с его качеством (вкус, температура, наличие твердых составных частей, размер кормовых частиц, необходимость измельчить их или проглотить полностью и т. д.).

Получив необходимую и одновременно дополнительную информацию о характеристике корма (помимо зрительной и обонятельной), эта информация передается в головной мозг. Из головного мозга подаются команды в ротовую полость, как подготовить корм перед тем, как отправить в желудок. Одновременно мощные челюсти и крепкие зубы собаки служат орудием нападения и защиты от врагов, могут нанести большое количество травм и увечий вплоть до смерти человека или животного.

Поэтому эту особенность взял на вооружение человек для своей защиты и охоты. Пасть является одной из основных частей проявления различных эмоций животного, таких как агрессия – демонстрация оскала, страх – закрытая пасть, безразличие – пасть полуоткрыта, облизывается – ожидание порции корма и т. д. При повышенной физической нагрузке или в жаркое время года дыхание собаки осуществляется через рот – для увеличения вентиляции легких, а язык служит дополнительным органом терморегуляции. Органы ротовой полости и верхних дыхательных путей участвуют в воспроизведении различных звуков, таких как вой, лай, рычание и т. д. В пасти собака способна перетаскивать свое потомство из одного места в другое и переносить различные предметы или большие куски пищи, т. е. наблюдается «элемент руки». Ротовая полость в своем строении имеет жесткий костный остов. Он в основном образован костями верхней и нижней челюстей.

Стенки ротовой полости образованы за счет следующих органов. Твердое и мягкое нёбо (palatum durum et palatum molle) формируют верхний свод полости рта. Щеки (bucca) образуют боковые стенки. Переднюю стенку образуют губы (labia). Дно этой полости сформировано мышцами, лежащими между ветвями нижней челюсти. На дне полости рта располагается язык, который занимает почти все свободное пространство. Полость рта имеет собственный вход и выход.

Вся внутренняя поверхность стенок ротовой полости покрыта слизистой оболочкой (tunika mukosa). У собак слизистая оболочка часто пигментирована и окрашена в черный или коричневый цвета. На поверхности слизистой оболочки имеются выводные протоки больших и малых слюнных желез. В области губ слизистая оболочка рта переходит в кожу. В строении ротовой полости выделяют вход и выход из нее. Вход образован ротовой щелью (rima oris), которая находится между верхней и нижней губами. Выход из полости сформирован краем мягкого нёба и корнем языка под названием «зев» (isthmus faucium).

При сомкнутых челюстях ротовая полость распадается на два отдела: преддверие рта (vestibulum oris) и собственно ротовая полость (ca-vum oris proprium). Преддверие полости рта расположено между зубными аркадами с одной стороны и губами и щеками – с другой в виде щелевидного пространства подковообразной формы. У долихоцефалов и мезацефалов преддверие пасти более вытянуто, чем у брахиоцефалов. Преддверие рта в свою очередь делится на губное преддверие (vestibulum labiori) и щечное преддверие (vestibulum bucci). Граница этих двух последних частей преддверия рта является границей органов, т. е. границей губ и щек. Собственно ротовая полость спереди и с боков ограничена зубными аркадами. От носовой полости ее отделяет твердое нёбо, а от глотки – мягкое нёбо (рис. 12). Дно ротовой полости образовано межчелюстной мышцей и заполнено языком и подъязычными слюнными железами. Лишь с боков языка и под его кончиком остается щелевидное пространство – подъязычное дно ротовой полости.

Рис. 12. Твердое нёбо и дорсальная стенка глотки собаки: 1 – резцовый сосочек(papilla incisiva), 2 – нёбные валики(rugae palatinae), 3 – нёбный шов(raphe palati), 4 – мягкое нёбо(palatinum molle), 5 – ямка миндалины(fossa tonsillaris)

Костный остов ротовой полости

Основными костями, формирующими костный остов ротовой полости, являются верхнечелюстная кость (os maхillare) и нижняя челюсть (mandibula). Кроме этих двух костей, в формировании костного остова пасти принимают участие нёбная кость (os palatinum) и резцовая кость (os incisivum).

Верхнечелюстная кость формирует верхнюю, неподвижную, жесткую часть полости рта. Специфичностью этой кости является то, что она принимает участие не только в формировании дорсальной стенки ротовой полости, но и формирует боковую стенку носовой полости (рис. 13).

Рис. 13. Сагиттальный разрез черепа собаки: 1 – лобная кость (os frontale), 2 – лобные пазухи (sinus frontalis), 3 – носовая кость (os nasale), 4 – носовая полость (cavum nase), 5 – резцовая кость (os incisivum), 6 – резцовые зубы (dentes incisivi), 7 – клык (dens canimus), 8 – премоляры (dentes premolares), 9 – нёбный отросток верхней челюсти (processus polatinus maxilae), 10 – горизонтальная пластинка нёбной кости (lamina horizontalis ossis palatini), 11 – моляры (dentes molares)

Верхнечелюстная кость граничит с рядом костей черепа – резцовой, носовой, слезной, скуловой, нёбной, сошником и вентральной раковиной. На верхнечелюстной кости собаки особо выделяют основную часть, или тело (corpus maxillae) с альвеолярным краем, нёбный отросток и носовую пластинку (рис. 14).

Рис. 14. Череп собаки с вентральной поверхности: 1 – резцовые зубы(dentes incisivi), 2 – клык(dens caninus), 3 – премоляры(dentes premolares), 4 – моляры(dentes molares), 5 – височный отросток скуловой кости(processus temporalis ossis zygo-matici), 6 – хоаны(choanae), 7 – горизонтальная пластина нёбной кости(lamina horizontalis ossis polatini), 8 – большое нёбное отверстие(foramen palatinum majus), 9 – нёбная щель(fissura palatina), 10 —межрезцовый канал(canalis interincisivus), 11 —тело резцовой кости(corpus ossis incisivi)

Тело верхнечелюстной кости лежит над расположенными зубами кости, в средней ее трети. От тела кости вентрально отходит альвеолярный край. Альвеолярный, или зубной, – это край (margo alveola-ris), в котором располагаются зубные луночки (alveolus dentis). На каждой половине кости имеется одна луночка для клыка и шесть луночек для коренных зубов.

Луночки отделены друг от друга перегородками. На их дне имеются альвеолярные отверстия, через которые в зуб проникают кровеносные сосуды и нервы. Позади последней каудальной луночки альвеолярный край переходит в небольшой шероховатый верхнечелюстной бугор (tuber maxillae). Медиально с челюстным бугром соединяется нёбная кость, где по месту соединения проходит нёбный канал (cana-lis palatinum). Он начинается со стороны клинонёбной ямки задним нёбным отверстием (foramen palatinum caudale), а впереди открывается на ротовой поверхности костного нёба большим нёбным отверстием (foramen palatinum maius). От большого нёбного отверстия вперед отходит нёбный желоб (sulcus palatinus).

Нёбный отросток (processus palatinus) медиально отходит от тела верхнечелюстной кости и соединяется по сагиттальной линии с одноименным отростком с другой стороны. Сзади он граничит с горизонтальной пластинкой нёбной кости, а спереди – с нёбным отростком резцовой кости. Нёбный отросток с пластинкой нёбной кости и одноименным отростком резцовой кости формирует костное нёбо (palatum osseum), отделяющее полость рта от полости носа.

Носовая пластинка (lamina nasalis) дорсально отходит от тела верхнечелюстной кости к носовой кости. Каудально она соединяется со слезной и скуловой костями и в виде такого соединения формирует боковую стенку носовой полости. На лицевой поверхности носовой пластинки имеется подглазничное отверстие (foramen infraorbitale). Этим отверстием заканчивается подглазничный канал (canalis infraorbitalis).

Он пронизывает толщу носовой пластинки и начинается каудально верхнечелюстным отверстием (foramen maxillare). У собак подглазничный канал короткий, особенно у брахиоцефалов, и открывается на уровне третьего коренного зуба. Этот канал служит для проведения из клинонёбной ямки на лицевую поверхность черепа одноименных артерий и нервов. В стенках канала имеются отверстия, через которые проходят сосуды и нервы к коренным зубам.

Следует отметить, что у собак с укороченной пастью отверстия подглазничного канала значительно уже, что при воспалительном процессе или нагрузке уменьшает приток крови к коренным зубам.

Около подглазничного отверстия от подглазничного канала берет начало тонкий верхнечелюстной резцовый канал (canalis maxilloin-cisivus), проводящий кровеносные сосуды и нервы к резцовым зубам.

У верхнечелюстной кости имеется небольшая полость или пазуха, которая у собак в отличие от других видов животных развита очень слабо. Нижняя челюсть (mandibula) состоит из двух нижнечелюстных костей, имеющих тело и челюстную ветвь. Нижнечелюстные кости соединяются по сагиттальной плоскости своими телами (рис. 15).

Рис. 15. Нижнечелюстная кость собаки: 1 – резцовая часть тела (pars incisiva), 2 – подбородочное отверстие (foramen mentale), 3 – коренная часть тела (pars molaris), 4 – угловой отросток (processus angularis), 5 – суставной отросток (processus articularis), 6 – челюстная вырезка (incisura mandibule) 7 – челюстная ветвь и ямка массетера (ramus mandibularis, fossa mas-seterica), 8 – мышечный отросток (processus muscularis)

Тело нижней челюсти (corpus mandibule) имеет в своем строении резцовую часть (pars incisiva) и коренную часть (pars molaris).

Резцовая часть имеет внутреннюю вогнутую язычную поверхность (facies lingualis) и наружную выпуклую губную, или подбородочную, поверхность (facies labialis). Обе эти поверхности сходятся в зубном крае (margo alveolaris), где расположены три альвеолы для нижних резцовых зубов с каждой стороны. Каудально от резцовых луночек имеются более крупные луночки для клыка.

Коренная часть имеет зубной край, в котором расположены семь луночек для коренных зубов. На коренной части нижней челюсти с латеральной поверхности, около соседней ее части, открывается подбородочное отверстие (foramen mentale). Этим отверстием заканчивается нижнечелюстной канал (canalis mandibularis), который на медиальной поверхности челюстной ветви имеет свое начало в виде нижнечелюстного отверстия (foramen mandibulare). От подбородочного отверстия к луночкам резцовых зубов идет резцовый нижнечелюстной канал (canalis mandibulo-incisivus).

Челюстная ветвь (ramus mandibulae) направляется каудо-дорсально от заднего конца тела челюсти под углом. На латеральной поверхности угла челюсти имеется глубокая ямка жевательной мышцы, или ямка массетера (fossa masseterica).

Она служит для закрепления большой жевательной мышцы. С противоположной медиальной поверхности располагается крыловая ямка (fossa pterygoidea), которая необходима для фиксации крыловой мышцы. У собак челюстная ветвь заканчивается тремя отростками: мышечным, суставным и угловым.

Мышечный отросток (processus muscularis) выступает сверху от суставного отростка, отделяясь от него челюстной вырезкой (incisura man-dibulae). Данный отросток входит в височную ямку и является местом для закрепления височной мышцы. По сравнению с другими отростками нижней челюсти мышечный отросток весьма широкий, высокий и слегка отогнут назад.

Суставной отросток (processus articularis) лежит на уровне зубного края нижней челюсти. Он снабжен поперечно поставленным суставным валиком для сочленения с суставным бугром височной кости. Суставной отросток располагается посередине, между мышечным и угловым отростками.

Угловой отросток (processus angularis) является видовой особенностью строения нижней челюсти собак. Лежит вентральнее от суставного отростка на челюстном углу. Угловой отросток служит для дополнительного закрепления мышц. Нёбная кость расположена между клиновидной и верхнечелюстной костями. Эта кость принимает участие в формировании верхнего свода ротовой полости и одновременно дна носовой полости. Как и большинство костей черепа, нёбная кость парная. Она граничит со слезной и лобной костями. Между нёбными и клиновидными костями находится выход из носовой полости в глотку – хоана (choana). На нёбной кости различают две пластинки – горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная пластинка формирует каудальный отдел костного нёба. Назально она соединяется с нёбным отростком верхней челюсти. Каудально образует край хоаны. Вертикальная пластинка служит задним участком латеральной стенки носовой полости и своей медиальной поверхностью ограничивает хоаны сбоку. Каудально-вертикальная пластинка соединяется с крыловым отростком клиновидной кости, а назально – с верхнечелюстной костью и, таким образом, является частью стенки клинонёбной ямки (fossa sphenopalatina). Резцовая кость парная, лежит впереди верхнечелюстной кости. В ее строении различают тело, носовой и нёбный отростки.

Тело резцовой кости (corpus incisivi) уплощенное, по срединной линии срастается в одно целое, где впереди имеется зубной край с тремя луночками для резцов с каждой стороны.

Носовой отросток (processus nasalis) длинный, клинообразный, направляется к носовой кости вдоль переднего края верхней челюсти. Он ограничивает вход в костный остов носовой полости.

Нёбный отросток (processus palatinus) короткий, сильно сжат по бокам, принимает участие в образовании костного нёба. Между нёбным отростком и основанием носового отростка имеется небольшая нёбная щель (fissura palatina). В ней проходит носонёбный канал, который сообщает между собой носовую и ротовую полости.

Мышцы ротовой полости

В строении головы собаки имеется большое количество мышц. Они подразделяются на мимические и жевательные. Мимические мышцы отличаются от мышц других областей тела животного как по происхождению, так и по характеру прикрепления и функциям.

Большинство мимических мышц сосредоточено вокруг естественных отверстий в лицевой области. Мышечные пучки мимических мышц имеют круговой или радиальный ход.

Круговые мышцы выполняют роль сфинктеров, радиально расположенные – расширителей. Начинаясь на поверхности кости черепа или от подлежащих фасций головы, они оканчиваются в коже, поэтому при сокращении способны вызывать движения кожи. Жевательные мышцы по способу прикрепления одинаковы со скелетными мышцами туловища.

Они действуют на височно-нижнечелюстной сустав и приводят в движение единственную подвижную кость лицевого отдела черепа – нижнюю челюсть. Движение нижней челюсти происходит за счет того, что жевательные мышцы одним концом прикреплены к костям черепа, а другим концом – к нижней челюсти. При их сокращении пасть закрывается или открывается. Надо отметить, что большинство мимических мышц, участвующих в формировании стенки ротовой полости, у собак развиты слабо. Другое дело – более сильные и крепкие жевательные мышцы, которые получили более сильное развитие. Мышцы, формирующие стенку полости рта, в основном сконцентрированы в толще губ, щек и вдоль челюстей. Кроме формирования стенки рта, мышцы принимают непосредственное участие в выполнении различных функций пасти собаки (рис. 16).

Рис. 16. Мышцы головы собаки: а) долихоцефал, б) брахиоцефал; 1 – носогубной подниматель (m.levator nasolabialis), 2 – клычковая мышца (m.caninus), 3 – специальный подниматель верхней губы (m.levator labii superiorius proprius), 4 – наружная щечная мышца (m.malaris), 5 – круговая мышца рта (m.orbicularisoris), 6 – опускатель нижнего века (m.depressor palpebrae inferiores), 7 – глубокая часть щечного мускула (parb molaris mi. buccinatoris), 8 – двубрюшный мускул, его оральное брюшко (venter rostralis mi. digistrici), 9 – скуловая мышца (m.zygomaticus), 10 – подъязычночелюстной мускул (m.mylohyoideus), 11 – жевательный мускул (m.masseter), 12 – подкожная мышца век (m.malaris), 13 – кожная мышца шеи и головы (m.cutaneus colli), 14 – глубокий слой подкожной мышцы (m.eius partes aberrantes), 15 – нижняя челюсть (mandibula)

К мышцам губ и щек относятся следующие:

1) круговая мышца рта или губ (musculus orbicularis oris) – лежит в толще губ. Со стороны пасти она покрыта слизистой оболочкой, а снаружи – кожей. Эта мышца очень сильно срастается с кожей. Пучки мышечных волокон идут вдоль края губ. В углах рта круговая мышца переходит в щечную мышцу. В круговой мышце заканчивается ряд мышц, такие как скуловая, клыковая и резцовые мышцы. Функция – сжимают губы и закрывают ротовое отверстие;