Череп

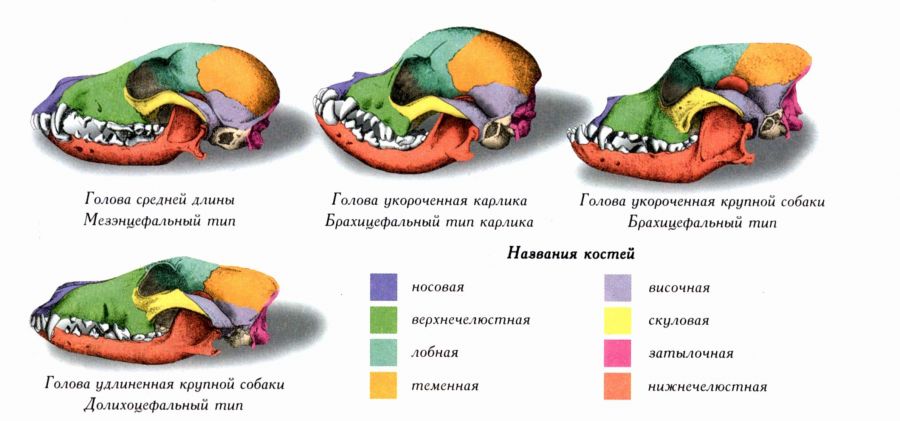

Череп собаки легкий, с развитой мозговой частью, в зависимости от породы форма черепа может сильно различаться, при этом выделяют 3 основных типа:

Кости черепа образуют стенки мозговой, ротовой и носовой полостей для размещения и защиты мягких органов (головного мозга, органов чувств, начальных отделов дыхательной и пищеварительной систем). Кости головы служат обширными поверхностями для закрепления жевательной и мимической мускулатуры.

Скелет головы морфологически можно разделить на:

Функционально скелет головы можно разделить на два отдела:

Мозговой отдел черепа

Мозговой отдел черепа содержит черепную полость, в которой находится головной мозг. Он включает 3 парные (лобная, теменная, височная) и 5 непарных (затылочная, межтеменная, клиновидная, крыловидная и решетчатая) костей.

Лобная кость

Теменная кость

Межтеменная кость

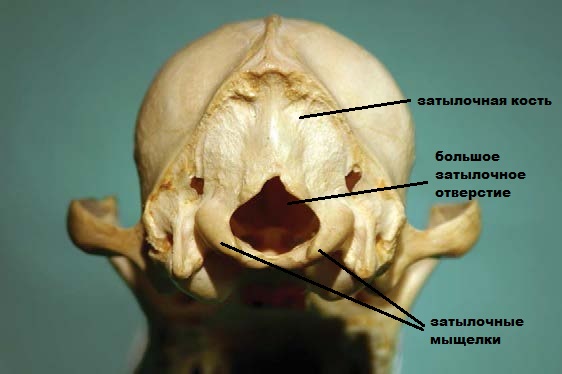

Затылочная кость

Клиновидная кость

Крыловидная кость

Крыловидная кость (os pterygoideum) представляет собой тонкую короткую костную пластинку, сросшуюся с крыловидным отростком базисфеноида и с перпендикулярной пластинкой небной кости. Принимает участие в формировании латеральной стенки хоан. На нижнем крае имеет короткий крючок.

Решетчатая кость

Височная кость

Лицевой отдел черепа

Лицевой (висцеральный) отдел черепа образован костями, которые ограничивают носовую полость, частично глазницу и ротовую полость. Лицевой отдел включает парные (носовую, скуловую, слезную, небную, верхнечелюстную, крыловидную, резцовую, нижнечелюстную) и непарные (верхнюю и нижнюю носовые раковины, сошник, подъязычную) кости. У собак величина и форма лицевого черепа сильно различаются в зависимости от породы.

Верхнечелюстная кость (maxilla) вместе с резцовой кость образует боковые стенки носовой полости. От широкого тела верхнечелюстной кости отходят:

Проходящий продольно широкий подглазничный канал, начинается в глазнице верхнечелюстным отверстием и заканчивается латерально на на наружней поверхности верхней челюсти подглазничным отверстием, расположенном на уровне 3-го верхнего коренного зуба. В глазнице каудально и вентрально от верхнечелюстного отверстия расположены маленькие отверстия альвеолярных каналов. На внутренней поверхности верхней челюсти имеется раковинный гребень для укрепления вентральной носовой раковины.

Резцовая кость (межчелюстная) (os incisivum) располагается впереди верхнечелюстной. Ее носовой отросток и тело резцовой кости вместе с носовой костью ограничивают вход в костную носовую полость. На альвеорлярном отростке тела кости расположены три лунки для резцов, кроме того, он участвует в образовании небольшого участка дорсо-медиальной стенки альвеолы клыка. Небный отросток резцовой кости вместе с одноименным отростком верхнечелюстной кости образуют твердое небо. Между небными отростками имеется широкая небная щель, в которой наискось проходит резцовый канал, в него открывается сошниково-носовой орган.

Нижняя челюсть

В отличие от людей, у собак и кошек между правой и левой нижнечелюстными костями имеется фиброволоконный синхондроз (нижнечелюстной симфиз), который обладает различной степенью подвижности в зависимости от породы и возраста животного.

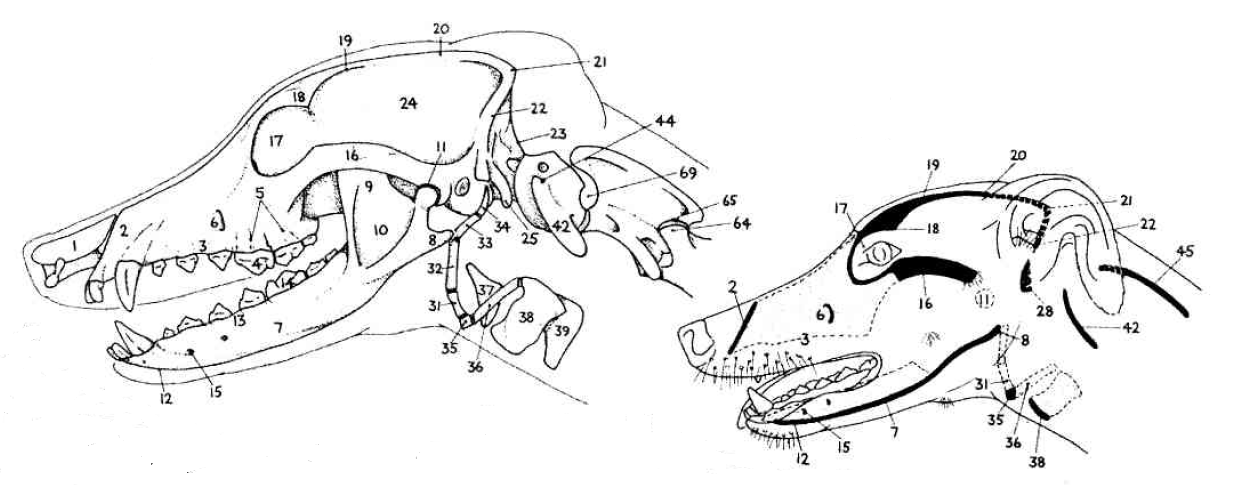

Строение черепа собаки

Череп собаки. Фото: Dr. Karl Rothe, Ferdinand Frank, Josef Steigl.

Череп, cranium. Череп образует костный остов головы и является вместилищем мозга, органов чувств, а также начальных отделов дыхательного и пищеварительного путей. Отдел черепа, содержащий черепную полость, в которой находится головной мозг, называется мозговым черепом. Другие кости ограничивают носовую полость, глазницу и ротовую полость и в совокупности образуют лицевой, висцеральный череп.

Внешняя форма черепа.

1. Абсолютные размеры черепа у отдельных пород могут варьировать в зависимости от пола, однако общие пропорции сохраняются. Наружный гребень всегда сильно развит и заметно выступает, особенно у мускулистых собак, иногда имеет продольную бороздку. Альвеолярные отростки верхней челюсти тонкие, и это может привести к тому, что у 4-го и 5-го коренных зубов верхушки корней будут не полностью охвачены костью.

У брахицефалов, типичными представителями которых являются мопс и карликовый шпиц, голова короткая и широкая, соотношение длины мозгового и лицевого черепа составляет 2:

1. Свод черепа имеет почти шарообразную форму, наружный сагиттальный гребень отсутствует и границы теменной поверхности зачастую распознаются только по валикам в местах прикрепления мышц. Носовая кость отделена от мозгового черепа заметным перегибом. У собак с сильно выраженной короткоголовостью могут сохраняться участки соединительной ткани в виде родничков между лобными и теменными костями и между теменными костями и затылочной костью. Кроме того, у таких собак рентгенологически можно обнаружить увеличение большого отверстия, в дорсо-медианном направлении. Височные ямки разделены наружным сагиттальным и наружными лобными гребнями; орбиты не замкнуты, так как лобная кость не соединяется со скуловой дугой; передние концы носовых костей расширены и не образуют с резцовыми костями вырезок; надглазничных отверстий нет; наружные слуховые проходы не выражены, а отверстия их широкие; на нижней челюсти валиковидные суставные отростки лежат на уровне зубного края, кроме того, имеются угловые отростки; на межтеменной кости со стороны черепной полости выступает костный мозговой намет; челюсти изогнатные (одинаковые по ширине).

Крыша (свод) черепа отделена от затылочной поверхности выйным гребнем, который постепенно переходит в боковые части. Она образуется парными лобными и теменными костями, а также межтеменной костью. У собак брахиоцефалических пород рострально от межтеменной кости могут находиться от одной до двух или даже трех шовных костей, имеющих неправильную форму.

Обе лобные кости, ossa frontalia, своей лобной чешуей образуют переднюю часть крыши черепа, а также участвуют в формировании глазниц, височных ямок, стенок полости носа. У собаки скуловой отросток развит слабо, соединяется со скуловой дугой только орбитальной связкой. Надглазничного отверстия нет. У диких собак свод лобной кости достаточно плоский и плавно переходит в носовую кость. По сравнению с ними у домашних собак наибольшая нагрузка приходится не на клык, а на секущий зуб, в результате чего происходит изменение формы всего черепа и рострально от обеих орбитальных полостей образуется легкий уступ, glabella. У собак брахицефалических пород глабелла очень выражена. И за счет этого контур носа заметно отделен от остального черепа. В каждой лобной кости имеются три пазухи: одна большая латеральная и две маленьких, ростральная и медиальная. Каждая из пазух связана с носовой полостью в области лабиринта решетчатой кости посредством отверстий лобных пазух.

Теменные кости, ossa parietalia, образует почти прямоугольную выпуклую пластинку. Теменная кость отделена от соименной другой стороны высоким наружным сагиттальным гребнем.

Межтеменная кость, os inteгрarietale снаружи сердцевидной формы. На мозговой ее поверхности выступает костный мозжечковый намет.

Крыловидная кость, os pterygoideum, представляет собой тонкую короткуючетырехугольной формы и слабо вогнутую с медиальной стороны костную пластинку. Каудо-вентральный, свободный край образует короткий крючок. Крылья базисфеноида и пресфеноида вместе с височными костями составляют нижнюю часть боковых поверхностей черепа, а латеральными дорсальными краями соприкасаются с теменными и лобными костями.

Парная височная кость, os temporale, состоит из чешуи, каменистой части и барабанной части. Чешуя височной кости представляет собой слегка выпуклую пластинку, на вентральной кромке которой находится скуловой отросток. Скуловой отросток направлен латеро-рострально, у основания его расположена нижнечелюстная ямка для сочленения с суставным отростком нижней челюсти. Эта суставная ямка точно повторяет форму валика суставного отростка нижней челюсти и каудально ограничена позадисуставным отростком. За этим отростком находится широкое позадисуставное отверстие. Ростральным концом скуловой отросток височной кости смыкается с височным отростком скуловой кости и, срастаясь с ним, формирует скуловую дугу.

Лицевой (висцеральный) череп.

Величина и формалицевого черепа, viscerocranium, сильно различаются в зависимости от породы: лицевой череп может быть узким длинным или коротким и широким с отчетливой границей между ним и мозговым черепом.

Носовая кость, os nasale. Назальный конец носовой кости сильно расширен и мелкой вырезкой разделен на два отростка, из которых более длинный латеральный. Носочелюстная вырезка отсутствует. В срединной плоскости кости соединяются гладким швом, и от них в носовую полость отходит сагиттальная пластинка, к которой дорсальным концом крепится хрящевая носовая перегородка. По латеральному краю каждой носовой кости проходит решетчатый гребень, к которому прикрепляется дорсальная носовая раковина. Боковые стенки носовой полости с каждой стороны образованы парными верхнечелюстными костями и резцовой костью.

Верхнечелюстная кость, maxilla. Верхнечелюстной бугор небольшой. Подглазничный канал короткий, открывается на уровне третьего коренного зуба. Челюстная пазуха слабо развита. Большое небное отверстие находится на границе с небной костью. На внутренней поверхности верхней челюсти имеется раковинный гребень для укрепления вентральной носовой раковины.

Резцовая кость, os incisivum, располагается впереди верхнечелюстной. Ее носовой отросток и тело резцовой кости вместе с носовой костью ограничивают вход в костную носовую полость. На альвеолярном теле кости расположены три лунки для резцов, кроме того, он участвует в образовании небольшого участка дорсо-медиальной стенки альвеолы клыка. Небный отросток резцовой кости с одноименным отростком верхнечелюстной кости образует твердое небо. Между небными отростками имеется небная щель, в которой наискось проходит резцовый канал, в него открывается сошниково-носовой орган, предположительно выполняющий обонятельную функцию. Тело резцовой кости уплощенное; носовой отросток длинный, клинообразный. Небный отросток сжат с боков, короткий. Небная щель небольшая.

Сошник, vomer, является единственной непарной костью лицевого черепа. Он располагается в срединной плоскости у основания носовой полости. В его дорсально открытую борозду входит вентральный край носовой перегородки. Сошник не прикрепляется к небным костям. Ростральный край сошника достигает резцовых костей. Каудально его боковые части расходятся в виде крыльев и прилегают к вентральной поверхности тела пресфеноида. Таким образом, сошник делит хоаны на левую и правую.

Подъязычная кость, os hyoideum, состоит из поперечно расположенного скругленного тела, от которого отходят в каждую сторону в ростро-дорсальном направлении кератохиоид для соединения с подвешивающим аппаратом языка и в каудальном тиреохиоид, для соединения со щитовидным хрящом гортани. В местах присоединения кератохиоида и тиреохиоида к базихиоиду имеются суставы. Подвешивающий аппарат языка состоит из эпихиоида, стилохиоида и тимпанохиоида. Эпихиоид и стилохиоид представляют собой членики примерно той же длины, что и тиреохиоид, и направлены каудо-дорсально, к основанию черепа. Непосредственно контактирует с сосцевидным отростком за наружным слуховым проходом короткий, имеющий хрящевую или соединительнотканную структуру тимпанохиоид. Соединения отдельных частей подвешивающего аппарата обеспечивают хорошую подвижность корня языка относительно основания черепа при одновременном прикреплении к передней стенке гортани.

Дорсальная реконструкция впадины Dewey

Автор: Коробова Н. В.,к.в.н., невролог, главный врач ветеринарной клиники «Самарская Лука», г. Самара.

Впервые дорсальная компрессия сегмента С1-С2, по сути являющаяся врожденной аномалией краниовертебрального перехода, была описана несколько лет назад доцентом Корнельского университета, доктором ветеринарной медицины Curtis W. Dewey и названа его именем. Впадина Дьюи (Dewey) не является отдельной нозологической единицей, а представляет собой лишь одно из проявлений краниоцервикальной

мальформации у собак, таких как Киари-подобная мальформация, дислокация атланто-аксиального комплекса, атланто-окципитальный оверлэппинг или импрессия и прочие, с вовлечением соответствующих структур головного и спинного мозга. Обнаружена данная патология в ходе проведения рутинной нейровизуальной диагностики карликовых пород собак, имеющих неврологический дефицит краниоцервикальной зоны, а именно при компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

На нейровизуальном магнитно-резонансном исследовании данная аномалия представляет собой дорсальную компрессию спинного мозга в сегменте между первым и вторым шейными позвонками, приводящую к цервикальной сирингомиелии при значительно выраженном сдавлении (рис. 2).

При этом участок цервикальной сирингомиелии виден усилением сигнала в Т2-взвешенном режиме, а гипоинтенсивный – в режиме Т1 (рис. 3).

Аномальное утолщение атланто-аксиальной междужковой связки вкупе с твердой мозговой оболочкой формирует дурально-фиброзный тяж, который и компримирует нервные структуры. Лимфоцитарное воспаление дурально-фиброзного тяжа может вызывать различные степени сжатия: от умеренного (компрессии только подпаутинного пространства) до значительного сдавления ткани спинного мозга (Congenital diseases of the craniocervical junction in the dog. 134-135. Sofia Cerda-Gonzales, Curtis Dewey, 2010). Причина возникновения дурально-фиброзного тяжа до сих пор не определена в полной мере. Однако считается, что немаловажную роль в ее формировании отводится патологической сублюксации в атланто-аксиальном и/или в атланто-окципитальном комплексе.

К фенотипическим признакам, позволяющим предположить наличие у собаки впадины Дьюи, относят спинальную гиперпатию, иррадиирующие боли, вокализацию и избегание резкой смены позы, вентрофлексию, тортиколлис и, реже, квадрипарез.

Становится понятно, что вышеперечисленные симптомы не являются патогномоничными для идентификации данной мальформации.

К иррадиирующим болям относят болевые симптомы, передающиеся по корпусу собаки и расположенные на некотором расстоянии от самого источника патологии. По мнению Clare Rusbridge, ведущим симптомом компрессии нервной ткани в краниальных отделах спинного мозга будет именно синдром нейропатической боли, но при этом четкая связь с сирингомиелией все же не была доказана.

Нейропатическая боль, ассоциируемая с Киари-подобным пороком, так же как и с дорсальной компрессией С1-С2, редко постоянная или фокальная. Как правило, для нее характерна кратковременность, длящаяся несколько секунд, с локализацией в задней части головы, субокципитально. У собак это может проявляться как визг при резкой смене положения тела, например, когда животное поднимают на руки. Однако примерно у трети пациентов, у которых в ходе проведения нейровизуального исследования была выявлена компрессия С1-С2, патология протекала вообще бессимптомно, т.е. не проявлялось никаких признаков заболевания.

Лечение аномалии дорсальной компрессии С1-С2 в первую очередь ставит вопрос о необходимости и возможности проведения нейрохирургической коррекции. В целом показаниями для проведения оперативного вмешательства считают признаки сдавления верхних отделов спинного мозга.

Главной целью лечения пациента является уменьшение боли. По мнению Clare Rusbridge, на сегодняшний момент нет четких инструкций, регламентирующих выбор операционного метода в сравнении с медикаментозными способами лечения, так как не было проведено исследований, дающих точные результаты сравнения этих методов. Хотя, по мнению многих авторов, хирургическое вмешательство может улучшить прогноз, тем более в случаях, когда консервативное лечение не дает адекватного результата.

Базисная медикаментозная терапия, включающая какие-либо курсы препаратов так называемой вазоактивной, ноотропной и нейротрофической направленности (например, церебролизин, актовегин, пентоксифиллин), недопустима, так как никакие из препаратов этих групп не удовлетворяют требованиям доказательной медицины.

Второй этап операции заключается в устранении дорсальной компрессии спинного мозга путем частичной ламинэктомии с резекцией дурально-фиброзного тяжа, компримирующего спинной мозг, и последующее его укрытие титановой мембраной, служащей для минимизации вторичной компрессии со стороны соединительной ткани (рис. 10).

Животное переворачивают в положение на животе. Выполняют доступ в С1-С2 с дорсальной стороны, тупую отпрепаровку тканей в зоне интереса. Высокоскоростным бором осуществляется распил трети гребня аксиса, с помощью кусачек скусывается треть гребня второго шейного позвонка, затем проводят удаление дужки и утолщения дурально-фиброзного тяжа. Образовавшийся костный дефект укрывается титановой мембраной, проводится его фиксация в костные образования первых двух шейных позвонков, т.е. выполняется вертебропластика любыми удобными нейрохирургу способами (рис. 11).

Самое сложное в данном этапе хирургической операции – это установка титановых винтов или реперных спиц в безопасные коридоры, образованные костными структурами, чтобы ятрогенно не повредить спинной мозг, магистральные сосуды и коллатерали (рис. 12, 13).

После установки имплантов вся конструкция заливается костным цементом, так же как и атланто-аксиальный комплекс.

У карликовых пород собак встречается существенное недоразвитие как черепа, так и первых шейных позвонков, что, безусловно, значительно осложняет выполнение спондилодеза в верхних отделах позвоночного канала. Поэтому проведение компьютерной томографии как до, так и после хирургической операции обязательно (рис. 15, 16).

Послеоперационная терапия традиционно включает в себя антибиотики – цефалоспорины 3-4 поколения, опиоидные анальгетики – трамадол и габапентин (габагамма) для купирования нейропатической боли.

К осложнениям при проведении дорсальной реконструкции С1-С2 можно отнести локальные осложнения в виде боли и отечности мягких тканей в зоне оперативного доступа, ятрогенное повреждение спинного мозга, позвонковых артерий и вен, миграцию импланта, инфекцию, а также аллергическую реакцию на цементирующее вещество.

Дорсальная реконструкция впадины Dewey

Впервые дорсальная компрессия сегмента С1-С2, по сути являющаяся врожденной аномалией краниовертебрального перехода, была описана несколько лет назад доцентом Корнельского университета, доктором ветеринарной медицины Curtis W. Dewey и названа его именем. Впадина Дьюи (Dewey) не является отдельной нозологической единицей, а представляет собой лишь одно из проявлений краниоцервикальной

мальформации у собак, таких как Киари-подобная мальформация, дислокация атланто-аксиального комплекса, атланто-окципитальный оверлэппинг или импрессия и прочие, с вовлечением соответствующих структур головного и спинного мозга. Обнаружена данная патология в ходе проведения рутинной нейровизуальной диагностики карликовых пород собак, имеющих неврологический дефицит краниоцервикальной зоны, а именно при компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

На нейровизуальном магнитно-резонансном исследовании данная аномалия представляет собой дорсальную компрессию спинного мозга в сегменте между первым и вторым шейными позвонками, приводящую к цервикальной сирингомиелии при значительно выраженном сдавлении (рис. 2).

При этом участок цервикальной сирингомиелии виден усилением сигнала в Т2-взвешенном режиме, а гипоинтенсивный – в режиме Т1 (рис. 3).

Аномальное утолщение атланто-аксиальной междужковой связки вкупе с твердой мозговой оболочкой формирует дурально-фиброзный тяж, который и компримирует нервные структуры. Лимфоцитарное воспаление дурально-фиброзного тяжа может вызывать различные степени сжатия: от умеренного (компрессии только подпаутинного пространства) до значительного сдавления ткани спинного мозга (Congenital diseases of the craniocervical junction in the dog. 134-135. Sofia Cerda-Gonzales, Curtis Dewey, 2010). Причина возникновения дурально-фиброзного тяжа до сих пор не определена в полной мере. Однако считается, что немаловажную роль в ее формировании отводится патологической сублюксации в атланто-аксиальном и/или в атланто-окципитальном комплексе.

К фенотипическим признакам, позволяющим предположить наличие у собаки впадины Дьюи, относят спинальную гиперпатию, иррадиирующие боли, вокализацию и избегание резкой смены позы, вентрофлексию, тортиколлис и, реже, квадрипарез.

Становится понятно, что вышеперечисленные симптомы не являются патогномоничными для идентификации данной мальформации.

К иррадиирующим болям относят болевые симптомы, передающиеся по корпусу собаки и расположенные на некотором расстоянии от самого источника патологии. По мнению Clare Rusbridge, ведущим симптомом компрессии нервной ткани в краниальных отделах спинного мозга будет именно синдром нейропатической боли, но при этом четкая связь с сирингомиелией все же не была доказана.

Нейропатическая боль, ассоциируемая с Киари-подобным пороком, так же как и с дорсальной компрессией С1-С2, редко постоянная или фокальная. Как правило, для нее характерна кратковременность, длящаяся несколько секунд, с локализацией в задней части головы, субокципитально. У собак это может проявляться как визг при резкой смене положения тела, например, когда животное поднимают на руки. Однако примерно у трети пациентов, у которых в ходе проведения нейровизуального исследования была выявлена компрессия С1-С2, патология протекала вообще бессимптомно, т.е. не проявлялось никаких признаков заболевания.

Лечение аномалии дорсальной компрессии С1-С2 в первую очередь ставит вопрос о необходимости и возможности проведения нейрохирургической коррекции. В целом показаниями для проведения оперативного вмешательства считают признаки сдавления верхних отделов спинного мозга.

Главной целью лечения пациента является уменьшение боли. По мнению Clare Rusbridge, на сегодняшний момент нет четких инструкций, регламентирующих выбор операционного метода в сравнении с медикаментозными способами лечения, так как не было проведено исследований, дающих точные результаты сравнения этих методов. Хотя, по мнению многих авторов, хирургическое вмешательство может улучшить прогноз, тем более в случаях, когда консервативное лечение не дает адекватного результата.

Базисная медикаментозная терапия, включающая какие-либо курсы препаратов так называемой вазоактивной, ноотропной и нейротрофической направленности (например, церебролизин, актовегин, пентоксифиллин), недопустима, так как никакие из препаратов этих групп не удовлетворяют требованиям доказательной медицины.

Второй этап операции заключается в устранении дорсальной компрессии спинного мозга путем частичной ламинэктомии с резекцией дурально-фиброзного тяжа, компримирующего спинной мозг, и последующее его укрытие титановой мембраной, служащей для минимизации вторичной компрессии со стороны соединительной ткани (рис. 10).

Животное переворачивают в положение на животе. Выполняют доступ в С1-С2 с дорсальной стороны, тупую отпрепаровку тканей в зоне интереса. Высокоскоростным бором осуществляется распил трети гребня аксиса, с помощью кусачек скусывается треть гребня второго шейного позвонка, затем проводят удаление дужки и утолщения дурально-фиброзного тяжа. Образовавшийся костный дефект укрывается титановой мембраной, проводится его фиксация в костные образования первых двух шейных позвонков, т.е. выполняется вертебропластика любыми удобными нейрохирургу способами (рис. 11).

Самое сложное в данном этапе хирургической операции – это установка титановых винтов или реперных спиц в безопасные коридоры, образованные костными структурами, чтобы ятрогенно не повредить спинной мозг, магистральные сосуды и коллатерали (рис. 12, 13).

После установки имплантов вся конструкция заливается костным цементом, так же как и атланто-аксиальный комплекс.

У карликовых пород собак встречается существенное недоразвитие как черепа, так и первых шейных позвонков, что, безусловно, значительно осложняет выполнение спондилодеза в верхних отделах позвоночного канала. Поэтому проведение компьютерной томографии как до, так и после хирургической операции обязательно (рис. 15, 16).

Послеоперационная терапия традиционно включает в себя антибиотики – цефалоспорины 3-4 поколения, опиоидные анальгетики – трамадол и габапентин (габагамма) для купирования нейропатической боли.

К осложнениям при проведении дорсальной реконструкции С1-С2 можно отнести локальные осложнения в виде боли и отечности мягких тканей в зоне оперативного доступа, ятрогенное повреждение спинного мозга, позвонковых артерий и вен, миграцию импланта, инфекцию, а также аллергическую реакцию на цементирующее вещество.