Синдром «Конского хвоста» (Cauda Equina)

Синдром «конского хвоста» – это серьезное неврологическое расстройство, сопровождающееся нарушением функций задних конечностей. Клиническая картина заболевания развивается, как правило, очень медленно. Животное теряет активность, неохотно прыгает, плохо преодолевает препятствия. Функция задних конечностей нарушена, движения затруднены. В дальнейшем, если собаке не оказана врачебная помощь, наблюдается потеря чувствительности, парез или параплегия задних конечностей. Мочевой пузырь опорожняется легко, иногда моча подтекает постоянно. Промежностные рефлексы ослаблены или отсутствуют. Кроме того, при осмотре врач может выявить болевую реакцию в области крестца, снижение тонуса анальных мышц (Ниманд Ханс Г., Сутер Петер Ф., 2001). Все это происходит из-за того, что при сужении позвоночного канала и межпозвонковых отверстий, расположенных между седьмым поясничным позвонком и крестцовой костью, происходит сжатие поясничных и крестцовых нервов, расположенных в позвонковом канале ниже окончания спинного мозга. Это, в свою очередь, ведет к появлению характерных неврологических симптомов. Синдром может встречаться у собак любой породы, но основное количество случаев наблюдается у собак крупных пород.

Различают два основных типа синдрома «конского хвоста»:

Первый тип (дегенеративный пояснично-крестцовый стеноз) данного заболевания связан с недоразвитием суставных отростков и смещением крестца относительно L7, что влечёт за собой избыточную нестабильность в данной области. У собак довольно часто наблюдается сочетание дисплазии и недоразвития суставных отростков пояснично- крестцовой области. Этот тип заболевания проявляется в молодом возрасте, но трудно диагностируется на начальном этапе из-за схожей симптоматики с ортопедическими заболеваниями ( артрит, дисплазия ТБС, разрыв крестовидной связки). Соотношение встречаемости данного заболевания у кобелей и сук 2:1 (Handbook of veterinary neurology.2011)

Второй тип данного неврологического расстройства проявляется в возрасте 3-8 лет, но, как правило, владелец обращается к врачу, когда собаке 7-8 лет. Чаще всего причинами синдрома являются дисцит, дискоспондилит, онкологические заболевания. Реже это образование межпозвонковой грыжи; костные наслоения; переломы; генетические нарушения развития позвоночника; неправильное кормление животного, приводящее к деформации позвоночника.

Диагностика данной патологии возможна только в специализированных клиниках, так как достаточно затруднена и имеет ряд особенностей. Диагноз ставится комплексно на основании анамнеза, осмотра, неврологического обследования, рентгенологического обследования (миелографии, эпидурографии), биохимического и клинического анализа крови, исследования СМЖ (ликвор), магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии. Сложность заключается в том, что существует несколько заболеваний, которые могут проявляться с неврологическими расстройствами синдрома «конского хвоста» (переломы, вывихи позвонков, дисциты, спондилиты, новообразования позвонков, новообразования костей таза, генетические нарушения развития позвоночника). Необходимо помнить: от правильно поставленного диагноза зависит прогноз и исход болезни. Анамнез помогает выявить предысторию болезни (как быстро развиваются симптомы, наличие травмы, случались ли ранее эпизоды неврологических расстройств).Осмотр необходим для понимания симптоматики и клинической картины заболевания.

Неврологическое обследование проводится для того, чтобы выяснить наличие неврологических расстройств, место повреждения и степень распространения повреждения спинного мозга. Необходимо иметь в виду наличие возможных множественных неврологических поражений. Тем не менее при неврологическом обследовании далеко не всегда можно указать на причину, вызвавшую нарушение функции нервной системы. При проведении неврологического исследования, кроме степени неврологических расстройств, определяют вид паралича и, приблизительно с точностью до 2-3 сегментов, зону поражения спинного мозга. Биохимический и клинический анализы крови необходимы для оценки состояния почек, печени, поджелудочной железы, иммунной системы; помогают выявить некоторые онкологические заболевания (гиперкальциемия, гипергаммаглобулинемия, множественная миелома).

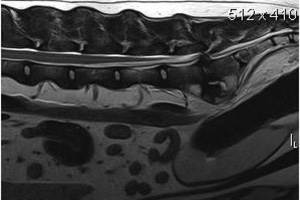

Исследование СМЖ (при синдроме «конского хвоста» картина нормы) помогает выявить некоторые онкологические заболевания. Рентгенологическое обследование выявляет структурные нарушения костей скелета, оссификацию тканей, наличие инородных структур (переломы, вывихи, новообразования, генетические нарушения развития позвоночника). Магнитно-резонансная томография позволяет судить о структурных изменениях мягких тканей, спинного мозга и межпозвонковых нервов (рис. 1, 2) (Вилер Д. Саймон, Томас Б. Вильям, 1999).

Кроме всего прочего, необходимо проведение сопроводительной терапии, физиотерапии. Физиотерапия – неотъемлемая часть лечебного процесса, в первую очередь это основной способ реабилитации пациентов после оперативного лечения. Наиболее эффективна электростимуляция, предотвращающая атрофию мышц. Доказано, что электростимуляция седалищного нерва улучшает кровообращение и уменьшает ишемию во всем спинном мозге (Скоромец А. А., Тиссен Т. П. и др., 2002). Плавание – также превосходный метод физиотерапии. Теплая вода улучшает кровообращение в конечностях.

При онкологических заболеваниях устанавливается тип новообразования (гистологическое исследование), его границы (рентгенологическое исследование, МРТ, КТ). Также проводят гематологическое и биохимическое исследования (гиперкальциемия, гипергаммаглобулинемия – множественная миелома), анализ ЦСЖ. Выбор метода лечения зависит от типа и размера новообразования, его расположения, физиологического состояния животного. Хирургическое лечение малоэффективно. Основные принципы абластики и антибластики невозможно провести ввиду анатомической особенности данной области. Возможно проведение циторедуктивной или паллиативной операций. При многих онкопатологиях эффективны радиотерапия и химиотерапия. При некоторых онкологических заболеваниях показаны глюкокортикоиды (Ричард А. С. Уайт, 2003). Дисциты и дискоспондилиты. Основное лечение: антибиотикотерапия (цефалоспорины 3-4-го поколения, фторхинолоны, линкозамиды, карбапенемы).

Синдром «Конского хвоста» (Cauda Equina)

Автор: Журавков Артем Александрович, ветеринарный врач Клиники травматологии,

ортопедии и интенсивной терапии, г.Санкт-Петербург.

Синдром «конского хвоста» – это серьезное неврологическое расстройство, сопровождающееся нарушением функций задних конечностей. Клиническая картина заболевания развивается, как правило, очень медленно. Животное теряет активность, неохотно прыгает, плохо преодолевает препятствия. Функция задних конечностей нарушена, движения затруднены. В дальнейшем, если собаке не оказана врачебная помощь, наблюдается потеря чувствительности, парез или параплегия задних конечностей. Мочевой пузырь опорожняется легко, иногда моча подтекает постоянно. Промежностные рефлексы ослаблены или отсутствуют. Кроме того, при осмотре врач может выявить болевую реакцию в области крестца, снижение тонуса анальных мышц (Ниманд Ханс Г., Сутер Петер Ф., 2001). Все это происходит из-за того, что при сужении позвоночного канала и межпозвонковых отверстий, расположенных между седьмым поясничным позвонком и крестцовой костью, происходит сжатие поясничных и крестцовых нервов, расположенных в позвонковом канале ниже окончания спинного мозга. Это, в свою очередь, ведет к появлению характерных неврологических симптомов. Синдром может встречаться у собак любой породы, но основное количество случаев наблюдается у собак крупных пород.

Различают два основных типа синдрома «конского хвоста»:

Первый тип (дегенеративный пояснично-крестцовый стеноз) данного заболевания связан с недоразвитием суставных отростков и смещением крестца относительно L7, что влечёт за собой избыточную нестабильность в данной области. У собак довольно часто наблюдается сочетание дисплазии и недоразвития суставных отростков пояснично- крестцовой области. Этот тип заболевания проявляется в молодом возрасте, но трудно диагностируется на начальном этапе из-за схожей симптоматики с ортопедическими заболеваниями ( артрит, дисплазия ТБС, разрыв крестовидной связки). Соотношение встречаемости данного заболевания у кобелей и сук 2:1 (Handbook of veterinary neurology.2011)

Второй тип данного неврологического расстройства проявляется в возрасте 3-8 лет, но, как правило, владелец обращается к врачу, когда собаке 7-8 лет. Чаще всего причинами синдрома являются дисцит, дискоспондилит, онкологические заболевания. Реже это образование межпозвонковой грыжи; костные наслоения; переломы; генетические нарушения развития позвоночника; неправильное кормление животного, приводящее к деформации позвоночника.

Диагностика данной патологии возможна только в специализированных клиниках, так как достаточно затруднена и имеет ряд особенностей. Диагноз ставится комплексно на основании анамнеза, осмотра, неврологического обследования, рентгенологического обследования (миелографии, эпидурографии), биохимического и клинического анализа крови, исследования СМЖ (ликвор), магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии. Сложность заключается в том, что существует несколько заболеваний, которые могут проявляться с неврологическими расстройствами синдрома «конского хвоста» (переломы, вывихи позвонков, дисциты, спондилиты, новообразования позвонков, новообразования костей таза, генетические нарушения развития позвоночника). Необходимо помнить: от правильно поставленного диагноза зависит прогноз и исход болезни. Анамнез помогает выявить предысторию болезни (как быстро развиваются симптомы, наличие травмы, случались ли ранее эпизоды неврологических расстройств).Осмотр необходим для понимания симптоматики и клинической картины заболевания.

Неврологическое обследование проводится для того, чтобы выяснить наличие неврологических расстройств, место повреждения и степень распространения повреждения спинного мозга. Необходимо иметь в виду наличие возможных множественных неврологических поражений. Тем не менее при неврологическом обследовании далеко не всегда можно указать на причину, вызвавшую нарушение функции нервной системы. При проведении неврологического исследования, кроме степени неврологических расстройств, определяют вид паралича и, приблизительно с точностью до 2-3 сегментов, зону поражения спинного мозга. Биохимический и клинический анализы крови необходимы для оценки состояния почек, печени, поджелудочной железы, иммунной системы; помогают выявить некоторые онкологические заболевания (гиперкальциемия, гипергаммаглобулинемия, множественная миелома).

Исследование СМЖ (при синдроме «конского хвоста» картина нормы) помогает выявить некоторые онкологические заболевания. Рентгенологическое обследование выявляет структурные нарушения костей скелета, оссификацию тканей, наличие инородных структур (переломы, вывихи, новообразования, генетические нарушения развития позвоночника). Магнитно-резонансная томография позволяет судить о структурных изменениях мягких тканей, спинного мозга и межпозвонковых нервов (рис. 1, 2) (Вилер Д. Саймон, Томас Б. Вильям, 1999).

Кроме всего прочего, необходимо проведение сопроводительной терапии, физиотерапии. Физиотерапия – неотъемлемая часть лечебного процесса, в первую очередь это основной способ реабилитации пациентов после оперативного лечения. Наиболее эффективна электростимуляция, предотвращающая атрофию мышц. Доказано, что электростимуляция седалищного нерва улучшает кровообращение и уменьшает ишемию во всем спинном мозге (Скоромец А. А., Тиссен Т. П. и др., 2002). Плавание – также превосходный метод физиотерапии. Теплая вода улучшает кровообращение в конечностях.

При онкологических заболеваниях устанавливается тип новообразования (гистологическое исследование), его границы (рентгенологическое исследование, МРТ, КТ). Также проводят гематологическое и биохимическое исследования (гиперкальциемия, гипергаммаглобулинемия – множественная миелома), анализ ЦСЖ. Выбор метода лечения зависит от типа и размера новообразования, его расположения, физиологического состояния животного. Хирургическое лечение малоэффективно. Основные принципы абластики и антибластики невозможно провести ввиду анатомической особенности данной области. Возможно проведение циторедуктивной или паллиативной операций. При многих онкопатологиях эффективны радиотерапия и химиотерапия. При некоторых онкологических заболеваниях показаны глюкокортикоиды (Ричард А. С. Уайт, 2003). Дисциты и дискоспондилиты. Основное лечение: антибиотикотерапия (цефалоспорины 3-4-го поколения, фторхинолоны, линкозамиды, карбапенемы).

Синдром конского хвоста у собак: причины и лечение

Синдром конского хвоста – неврологическая патология у собак, характеризуется деформацией позвоночника в пояснично-крестцовом отделе. Происходит сужение спинномозгового канала со сдавливанием спинного мозга и выпадением функций. В результате движение задних конечностей затруднено, происходит паралич хвоста и трудности с мочеиспусканием и опорожнением кишечника.

Синдром конского хвоста: типы патологии и характеристика

Общее понимание проблемы в дестабильности позвоночника в поясничной области, однако, у патологии принято различать два типа изменений:

Особенность течения первого типа в трудностях диагностирования и схожести по симптомам с ортопедическими болезнями собак различного генеза. Проявляется у щенков до года, чаще у кобелей, чем у сук (2:1).

По наблюдениям специалистов ВЦ «РосВет» синдром конского хвоста встречается у собак крупных пород, преимущественно овчарок, боксеров, лабрадоров. При этом в качестве факторов-провокаторов выступает близкородственное скрещивание или вязка животных носителей «неблагополучных» генов, которых в идеале нужно было выводить из разведения.

Азы и сложности диагностики

Блок ликвора в области шестого поясничного позвонка (синдром Кауда Эквина).

Выявить синдром конского хвоста возможно только в полностью оснащенной ветеринарной клинике с современным оборудованием, такой, как ВЦ «РосВет». Установить диагноз без спецаппаратуры и собственной лаборатории сложно, потребуется целый комплекс мероприятий, в том числе:

Главная сложность в диагностировании синдрома конского хвоста у собак в схожести многих патологий. В частности обязательно исключают: переломы, спондилиты, вывихи позвонков, новообразования и аномалии развития позвоночника.

Осмотр и сбор анамнеза проводятся, чтобы установить картину, предшествующую развитию текущей симптоматики. Это позволяет отсеять ненужные, но схожие заболевания, которые могли бы быть ошибочно признаны за истину.

Неврологическое обследование позволяет с точность до позвонка установить место повреждения позвоночника, локализацию сужения канала и сдавливания спинного мозга. Не стоит забывать, что таких мест может быть несколько, поэтому при обнаружении одного исследование не останавливают, а заканчивают детализацию всего позвоночника и прилегающих к нему структур.

При исследовании СМЖ (спинномозговой жидкости) можно выявить некоторые онкопатологии, хотя при синдроме конского хвоста общая клиническая картина и результат в пределах нормы.

Рентгеновские снимки позволяют «заглянуть внутрь» и показать ветеринарному врачу структурные костные нарушения, в том числе наличие инородных тел, оссификацию, травматическое поражение костей или врожденные аномалии развития ОДА. В дополнении МРТ позволяет выявить глубину структурных поражений: костей, спинного мозга, мягких тканей или межпозвонковых нервов.

Для детальной оценки состояния костных структур больше всего подходит КТ, в том числе паравертебральных тканей. Сочетание КТ и миелографии дает возможность оценить проходимость ликворных путей, насколько хорошо функционирует позвоночный канал и сам спинной мозг. А так же – есть или нет компрессия спинного мозга вкупе со спинномозговыми корешками (нервами).

Важно понимать! Эти исследования не из дешевых. В первый момент владелец собаки может отказаться от них, но он должен понять, что иными путями проникнуть до возможного места локализации проблемы невозможно. Никакие внешние обследования и менее дорогостоящие и простые исследования не помогут. А для правильной постановки диагноза «синдром конского хвоста» важно выявить именно истинную причину патологии.

Лечение патологического состояния в ВЦ «РосВет»

К лечению приступают только после постановки точного диагноза, все зависит от причины заболевания. При сильной и острой боли собаку ограничивают в движении сроком до 8 недель (клеточное содержание), при этом только консервативное лечение малоэффективно, оно лишь позволяет стабилизировать животное и снять неприятные симптомы.

Стабилизация крестца с помощью винтов.

При аномалиях развития позвоночника, врожденных или приобретенных, лечение только хирургическое. Чаще требуется пояснично-крестцовая ламинэктомия, фораминотомия, фасетэктомия.

В качестве вспомогательной терапии и как методы реабилитации после операционного вмешательства, назначают физиотерапию. В частности: электростимуляцию, которая предотвращает атрофию мышечной ткани. При электростимуляции седалищного нерва уменьшается ишемия спинного мозга и улучшается кровообращение (кровоснабжение) спинномозговых структур. Плавание в теплой воде показано для улучшения кровотока в конечностях.

При дисцитах и дискоспондилитах назначают антибиотики (цефалоспорины 3 поколения) в качестве основной терапии. Опухоли различного генеза удаляют, либо лечат с помощью химио- и лучевой терапии, все зависит от типа новообразования и его распространенности по организму.

Если Вы заметили, что собака стала ходить, словно подволакивая (подтягивая) задние конечности, появились трудности с опорожнением кишечника или моча стала подтекать – не медлите! Срочно позвоните по телефону: +7 (495) 256-11-11, круглосуточно и запишитесь на прием к ветеринарному врачу-хирургу.

Диагностика пояснично-крестцового корешкового синдрома

Применение современных методов диагностики у собак с синдромом конского хвоста позволяет локализовать участок, на котором происходит поражение нерва. Таким образом, из собирательного понятия «синдром конского хвоста» (пояснично-крестцовый синдром) удаётся выделить несколько отдельных патологий.

Одно из мест, где может произойти компрессия нерва, это межпозвонковые (фораминальные) отверстия, через которые проходят корешки сегментарных нервов. Поражение на этом уровне приводит к развитию радикулопатии (корешкового синдрома). Радикулопатии диагностируются в ветеринарии нечасто. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, патологии, поражающие исключительно нервный корешок встречаются сравнительно редко. Во-вторых, топическая и визуальная диагностика подобных поражений может быть сложной из-за редкой манифестации локализующих поражение симптомов. В-третьих, такие поражения нередко «маскируются» за ортопедическими патологиями в тазовой конечности.

Анатомия региона

На всем протяжении спинного мозга от каждого его сегмента отходит пара дорсальных (чувствительных) и пара вентральных (двигательных) корешков. На дорсальных корешках имеются спинномозговые узлы (ганглии). Спинномозговые нервы образуются слиянием дорсального и вентрального корешков. Начиная с 3-го поясничного позвонка, сечение спинного мозга уменьшается, образуя спинномозговой конус, который на уровне 4-5-го поясничных позвонков разделяется на отдельные пучки нервов – конский хвост.

Спинномозговые нервы покидают канал через фораминальные (межпозвонковые) отверстия, расположенные в боковых отделах позвоночного столба и образованные дужками, телами и суставными отростками двух соседних позвонков.

Этиология

Клинические признаки

Рентгенография

Рентгенография в боковой и вентродорсальной проекциях позволяет выявить наличие остеофитов замыкательных пластинок. Для визуализации боковых остеофитов замыкательных пластинок могут быть полезны левая и правая косые вентродорсальные укладки с наклоном в 15-30°. На рентгенограммах, сделанных в правильных боковых проекциях, можно попробовать оценить размеры и остеофиты боковых отверстий (кроме последнего поясничного), лежащих вблизи центра пучка рентгеновского излучения.

Рентгенография не дает возможности оценить состояние межпозвонковых отверстий L7-S1, так как не существует укладок и проекций, при которых на проекцию отверстий не накладываются другие части позвонков или кости таза. Рентгенография не позволяет достоверно оценить состояние фасеточных суставов.

Для правильной диагностики сужений фораминальных отверстий нужны томографические методы.

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Это метод визуальной диагностики мягких тканей, метод выбора при исследовании ЦНС. На сегодняшний день диагностика ЦНС без МРТ не представляется возможной.

При обследовании пояснично-крест-цовой области МРТ позволяет выявить такие поражения, как воспаление (дискоспондилит, миелит); дегенеративно-дистрофические поражения межпоз-вонкового диска и степень их влияния на нервные окончания (повреждение нервных корешков при протрузии (рис. 4) или экструзии (рис. 5) межпозвонкового диска); новообразования тел позвонков, нервных корешков; последствия травмы (целостность нервных окончаний и сте-пень их травматизации).

При необходимости оценки динамической компрессии исследование проводится в стресс-укладках.

Основываясь на результатах МРТ-диагностики, врач может определять тактику лечения пациента, прогнозировать исход заболевания.

МРТ ни в коем случае не исключает проведение КТ-исследования. В большинстве случаев заболеваний два метода значимо дополняют друг друга, что позволяет врачу поставить единственно верный диагноз и назначить лечение.

Компьютерная томография (КТ)

Зачастую нативной (без введения контрастного препарата) компьютерной томографии достаточно, чтобы понять причину развития корешкового синдрома. У средних и крупных собак удается визуализировать спинномозговой конус и нервы конского хвоста за счет окружающей их эпидуральной жировой ткани.

КТ позволяет оценить форму и строение костей, наличие зон гиперостоза или участков деструкции, сужение позвоночного канала, размеры межпозвонковых отверстий, наличие и локализацию остеофитов (рис. 6), смещение фрагментов при переломах (рис. 7), смещение и изменение сечения спинного мозга и корешков нервов. В большинстве случаев возможно визуализировать экструзию и протрузию поясничных дисков.

КТ со стресс-укладками позволяет оценить нестабильность позвонков и выявить динамические стенозы.

Контрастирование расширяет возможности КТ в тех случаях, когда причина корешкового синдрома вызвана мягкими тканями. КТ с субарахноидальным контрастированием (КТ-миелография) позволяет визуализировать нервы конского хвоста и оценить его компрессию. С помощью эпидурального контрастирования можно оценить компрессию корешков в боковых отверстиях.

Электродиагностические методы

Электродиагностические методы позволяют на ранних сроках выявить повреждение нервных корешков. Связано это с тем, что даже незначительное снижение количества двигательных единиц (комплекс структур, состоящий из α-мотонейронов, аксонов, синапса и мышечных волокон, тесно связанных функционально) отразится на результатах исследования, особенно в сравнении с контралатеральной стороной. Однако электродиагностические методы исследования не дают ответа о причинах поражения.

Синдром Кауда Эквина (пояснично-крестцовый стеноз)

(с) Ветеринарный центр лечения и реабилитации животных «Зоостатус».

Варшавское шоссе, 125 стр.1.

стеноз – это заболевание, вызванное сужением позвоночного канала, что является результатом дегенеративных процессов, развивающихся в течение долгого времени, или же врождённого дефекта, который оказывает давление на спинной мозг.

Это заболевание трудно диагностируется, особенно у пожилых собак, так как общие симптомы, включающие хромоту, поникший хвост, недержание мочи, могут имитировать другие заболевания старости. Тем не менее, при постановке диагноза операция является типичным способом лечения и она, как правило, успешна.

стеноз влияет на спинной мозг и нервы вокруг области, где позвоночный столб соединяется с крестцом, на уровне таза. У собаки, в зависимости от тяжести стеноза, при таком состоянии могут быть равномерно или по отдельности затронуты задние конечности, хвост, мочевой пузырь и прямая кишка.

Причины

Это заболевание может быть результатом дегенеративного или врожденного сужения позвоночного столба.

В случаях приобретенного стеноза это может произойти пороков развития позвоночника, хронических изменений в межпозвонковых дисках (которые защищают позвонки), изменения связок, травм или опухолей. На самом деле, все, что приводит к нестабильности между позвонками в этой области, может привести к стенозу.

Для врождённой формы стеноза (порока позвоночника), как правило, характерно давление на спинной мозг и нервы, которые выходят в этой области из позвоночного канала, что и приводит к клиническим признакам.

Врожденная форма стеноза, как правило, встречается у небольших и средних собак. Приобретенная форма чаще развивается у собак крупных пород, таких как немецкие овчарки, боксеры, ротвейлеры.

Симптомы

У старых собак, страдающих хромотой и недержанием мочи или кала (или того и другого), можно подозревать дегенеративную форму стеноза.

Молодые собаки (в том числе щенки) с подобным состоянием, скорее всего, имеют врождённую форму данного заболевания.

Диагностика

Совокупность вышеперечисленных симптомов позволяет заподозрить стеноз.

В большинстве случаев это состояние трудно идентифицировать. Это связано с тем, что обычно у больных пожилых собак крупных пород, как правило, уже проявляются признаки артрита, влияющие на функционирование задних конечностей, также они имеют недержание множества других проблем, свойственных пожилому возрасту. Легко запутаться в других симптомах и пропустить общую картину заболевания.

У молодых собак это заболевание легче диагностировать.

В любом случае, какова бы ни была причина заболевания: врожденная аномалия или дегенеративные процессы, для постановки диагноза необходима рентгенография, миелография, компьютерная томография или МРТ.

Лечение

Лечение зависит от того, насколько сильно проявляется заболевание.

В легких случаях ограничивают физические нагрузки, откладывая назначение обезболивающих противовоспалительных препаратов (НПВС).

В тяжелых случаях требуется хирургическое лечение, чтобы прекратить сдавливание нервов. Это позволяет облегчить состояние собаки, уменьшить или убрать болевой синдром, а иногда – полностью восстановить утраченные функции.

Чем скорее начато лечение, тем выше его эффективность.

Профилактика

Профилактика стеноза затруднена, но в некоторой степени ей способствует ограничение веса (это снижает нагрузку на межпозвонковые диски).

Почитайте отзывы о нашем ветеринарном центре.

Позвоните по номеру 8 (499) 372 00 57 и запишитесь на консультацию прямо сейчас или закажите обратный звонок.

(с) Ветеринарный центр лечения и реабилитации животных «Зooстатус».

Варшавское шоссе, 125 стр.1.