Ефим Честняков: лучший ученик Репина, которого мир оценил лишь после смерти

Им восхищались во Франции, он произвел огромное впечатление на специалистов по китайской культуре, его произведения выставлялись в Москве, Петербурге, Вологде, Турине, Флоренции, его называли гением, «человеком Возрождения»… Но все это — уже после смерти. А при жизни великий Илья Репин сказал ему, своему лучшему ученику: «Вы идете своей дорогой, я вас испорчу… Вы уже художник. Это огонь, это уже ничем не удержишь…»

Мечта о красном карандаше

По рождению Ефим Васильевич был не Честняковым, а Самойловым. Родился он 19 декабря (по старому стилю) 1874 года в деревне Шаблово Илешевской волости Кологривского уезда Костромской губернии. Крестился в храме Богоявления в селе Илешеве. Ребенком Ефим часто ходил сюда, подолгу рассматривал фрески. Храм стоит и сейчас, даже фрески целы, но здание обветшало, службы не идут.

«Честняк» — так называли единственного сына в семье, на которого была вся надежда родителей: и в семье должен помогать, и стать опорой матери с отцом в старости. Ефим был честняком. Отсюда и вторая фамилия возникла. Правда, к хозяйственным делам и непростому сельскому труду мечтательный, живущий в своем мире мальчик, так нетипично для деревенских детей склонный к наукам и рисованию, был не слишком расположен. Бабушка Прокофья рассказывала ему сказки «про старину». Отец перед праздниками вслух читал Евангелие…

«У меня страсть к рисованию была в самом раннем детстве, лет с 4-х, точно не знаю, — вспоминал Ефим Васильевич. — Мать моя отдавала последние гроши на бумагу и карандаши. Когда немного подрос, каждое воскресенье ходил к приходу (4 версты) и неизбежно брал у торговца Титка серой курительной бумаги, причем подолгу любовался королевско-прусскими гусарами, которые украшали крышку сундука, вмещавшего весь товар Титка. В храме особенной моей любовью пользовались Воскресение и Благовещение. Когда идут в город, то со слезами молил купить “красный карандаш”, и если привезут за 5 к. цветной карандаш, то я — счастливейший на земле и готов ночь сидеть перед лучиной за рисунком. Но такие драгоценности покупались совсем редко, и я ходил по речке собирать цветные камешки, которые бы красили…»

«Красота — святое, что не свято, то не красота… Красота — свет, созидание, творчество, вечность, жизнь…»

Однажды Ефим увидел в комнате деревенской учительницы блеклую копию плохенького рисунка — контур дерева. Мальчик был в восторге! Пробовал повторить, хлестал ветвями и сучьями по снегу, чтобы запомнить отпечаток и отобразить на бумаге, но ничего не выходило. Увы, рисунок этот учительнице подарили, сама она рисовать не умела и ничем будущему художнику помочь не могла.

Рыцарь сказочных чудес

Азам рисования и черчения Ефим научился уже в Кологриве, в уездном училище. Кологрив — крошечный провинциальный городок, в который непросто добраться — нет здесь ни железной дороги, ни регулярного транспортного сообщения… Зато его называют «гусиной столицей» — за городом возле Кологрива останавливаются тысячи и тысячи перелетных диких гусей. Красивое место! На холме высится Успенский собор, от него спускаются улочки со старинными домами, многие из них — памятники архитектуры. По реке Унже, притоку Волги, сплавляют лес…

После окончания училища Честняков отучился в Новинской учительской семинарии, получил звание народного учителя, был распределен в село Здемирово, работал учителем в начальном училище, затем в колонии для малолетних преступников в Костроме, позже — в Углецком начальном народном училище Кинешемского уезда Костромской губернии. В селе Углец художник впервые увидел театр, который стал его любовью на всю жизнь.

Одновременно Честняков продолжал рисовать: делал портреты односельчан, деревенских ребятишек — маслом на кусочках картона, акварелью на бумаге, сочинял сказки, писал стихи, пел детям частушки, своей рукой писал и переплетал книги… Сам себя называл «Рыцарем сказочных чудес».

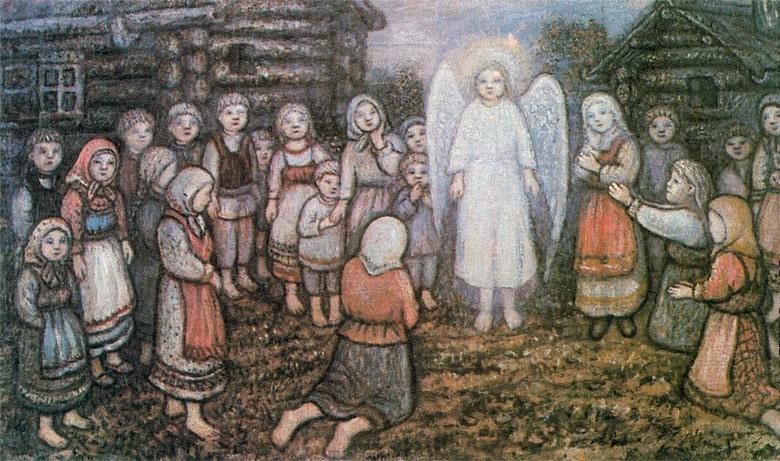

Практически на всех работах Честнякова — дети. Детей он любил. В стихах своих писал: «И славы не нужно, и мненья в мире людей, а мила мне одна лишь улыбка детей». В музее его стоят «глинянки» — игрушки из глины, которые художник лепил для детей. Целые глиняные городки выстраивал и водил детей по этому сказочному городу, оживляя своих героев в картинах и сказках.

Собственно, рисунки его часто становились иллюстрациями к его же сказкам. Местная интеллигенция, восхищенная работами художника, не поленилась выслать их Илье Репину. Репин отреагировал очень позитивно и согласился принять Честнякова.

Ученик Репина

Деньги на дорогу в Петербург Честнякову собирали всем миром. Но деревенскому художнику со столичными мастерами тягаться было поначалу сложно — в Академию художеств кологривский сказочник не попал. Тогда Илья Васильевич помог Ефиму поступить в студию княгини М. К. Тенишевой, руководителем которой был он, а старостой — Иван Билибин. Творческие связи Честнякова с Репиным, покровительство мэтра молодому дарованию поддерживались многие годы. Честняков бывал в усадьбе Репина, читал свои сказки и стихи Шаляпину и Чуковскому… С Чуковским, которому очень нравились работы художника, Ефим тоже продолжал общение и позже был в переписке.

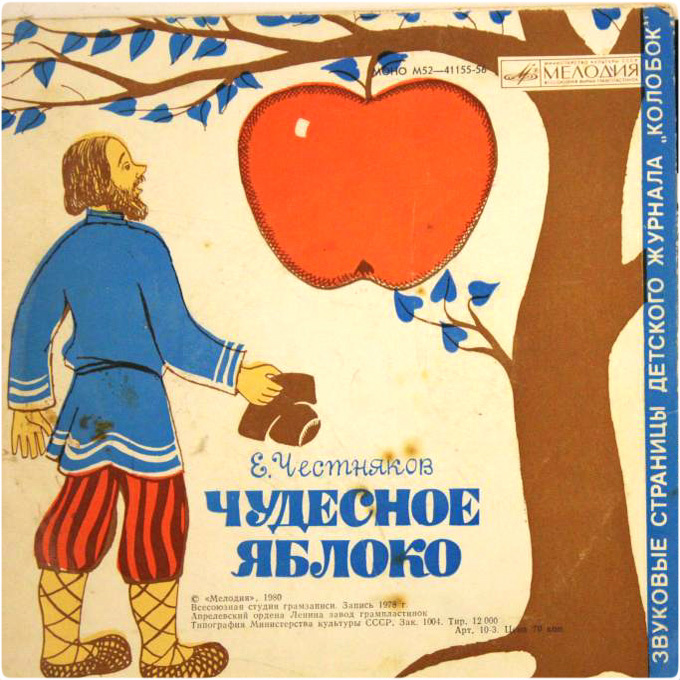

Жил художник не просто бедно — впроголодь, Чуковский помогал ему — присылал по почте краски. Именно Корнею Ивановичу мы обязаны первым изданием книг сказок Ефима Честнякова с его же иллюстрациями. Автор писал «в стол» и к публичности никогда не стремился, но Чуковский похлопотал, и в 1914 году в журнале «Солнышко» напечатали сказку Честнякова «Чудесное яблоко», для которой художник выполнил рисунки пером, а в издательстве «Медвежонок» — иллюстрированный сборник «Чудесное яблоко, Иванушко, Сергиюшко». Вот лишь маленький отрывок из этой книги, который тем не менее так много говорит о душе его автора:

«Привезли домой яблоко, и вся деревня сбежалась, глядит:

— Кто вам дал? — спрашивают.

— Бог дал, — отвечает дедушко.

Почали. Стали пробовать: сладкое, душистое, рассыпчатое.

“И мне, просят, и мне!” Дедушко дает всем. Вся деревня наелась, похваливает: такого-де дива не слыхивали. И ели дедушко и бабушка, мужик и баба и ихние ребята — парнёки и девоньки… Кушали сырым, и печеным, и в киселе, и перемерзлым, когда пришли холода. Соседям всем завсегда давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму до самого Христова дня».

В столице приходилось постоянно думать о заработке — из дома приходили письма с просьбами выслать денег, да и самому Честнякову нужно было на что-то жить. Художник продавал картины, писал новые, делая героями своих работ близкие ему образы крестьян, народного быта, обрядов, праздников…

Крестьянин по рождению, Ефим Честняков «числился» наивным художником, но таковым не являлся — он отлично владел академической школой. Просто она живописца не привлекала, казалась скучной, неживой. Ему было ближе чистое, детское, сказочное восприятие мира, народное искусство, на которое и опиралось прежде всего его творчество.

В 1901 году студию Тенишевой расформировали. Честняков до 1905 года учился в Казанской художественной школе, затем — вольнослушателем в Высшем художественном училище при Петербургской академии художеств. А потом вернулся в родное Шаблово. Там ему было лучше, чем в столице.

Колокольчики дяди Ефима

Вернулся в двухэтажный деревенский домик. В первые послереволюционные годы был членом Кологривского отделения общества по изучению местного края, работал народным заседателем волостного суда, преподавал в художественной и театральной студиях Дворца Пролеткульта. Навалились сельские заботы и труды — художник пахал, сеял, собирал урожай, валил лес… А когда удавалось выкроить свободные минуты, мастерил музыкальные инструменты и занимался с детьми: учил писать, читать, рисовать…

На первом этаже своего домика устроил для детей театр. Сам шил костюмы, лепил глиняные маски, был режиссером постановок, которые называл «фестивалями» — изображали то цыганский табор, то сказочных животных…

Вместо холстов мастер часто брал мешковину или картонки. Денег на рамы тоже не было: он прибивал картины гвоздями к рейкам.

Ездил по кологривским деревням, что раньше стояли по всему берегу Унжи, с двухколесной тележкой — «андрецом». Были на тележке колокольчики. Звенят колокольчики — ребятня сбегается: дядя Ефим едет! Сварит кашу в котелке у ручья, накормит всех. Потом раздаст костюмы, ребята в них обрядятся, друг на друга посмотрят — и расхохочутся, забудут и о голоде, и о холоде, и о том, как целый день вкалывали на колхозных работах… И скажет Ефим, как любил говорить: «Я пришел вернуть вам детство!»

В декабре 1920 года Ефим Честняков открыл в Шаблово детский сад. Ребятишки смотрели иллюстрированные книги и журналы, изучали сказки и пословицы, рисовали карандашами и красками, лепили, играли представления — «Чудесная дудочка», «Чивилюшка», «Ягая баба»…

В 1920–1930-е годы Ефим Васильевич с горечью наблюдал разорение русской деревни. И его семья пострадала. В его семейном доме устроили маслозавод, одну сестру выслали в Казахстан, другая умерла, Ефим поселился в ветхом овине. Художника власти считали чудаком, а значит — неблагонадежным. За ним была установлена слежка. К концу 30-х годов художник отошел от живописи, сконцентрировался на сочинительстве и занятиях с детьми. Своей семьи у него не сложилось: в юности любил девушку Машу, но она была из бедной семьи, и родители Ефима ему жениться не позволили, Маша вышла замуж и уехала в другую деревню. Семьей Честнякова стали дети, которые приходили к нему. Колхозники без опаски оставляли Ефиму детей, отправляясь на работу, а за доброту деревенского чудака подкармливали. Вот и вышел еще один детский сад — в овине.

Кроме картин и рисунков от Честнякова осталось… множество фотографий! Из своих скудных заработков он накопил денег на фотоаппарат и стал снимать портреты односельчан, фиксировать на пленку их праздники и будни. К счастью, негативы и снимки сохранились и позже были случаи, когда приезжавшие в Шаблово горожане находили на снимках портреты родственников.

Ефим Васильевич Честняков дожил до 1961 года. Скончался 27 июня. Похоронен недалеко от храма в деревне Илешево, где был крещен. Гроб с его телом односельчане несли на руках четыре километра. Над могилой «Рыцаря сказочных чудес» возвели резную деревянную сень. Праху Ефима приезжают поклониться сотни людей.

Посмертная слава

А что же творческое наследие Честнякова? Его могло не быть. Все произошло случайно и по-честняковски чудесно. Лето 1968 года. Экспедиция Костромского музея изобразительных искусств. Неудачная — ничего существенного, находок практически никаких. По дороге домой музейный автобус проезжал через Кологривский район.

Жарко, пить хочется, остановились у какого-то дома: «Хозяйка, водички не дадите?» Хозяйка пустила в дом, на бочке с водой — картонка. Подняла ее, зачерпнула воды в кружку, а сотрудник музея Владимир Макаров вдруг глянул на картонку… Да это же картина! И какая! Профессиональная живопись, особая авторская манера… «Чье это?» — «Картинка-то? Ефимки Честнякова! У какого-то Репкина учился. Семь лет назад умер уже…»

«Картинку» привезли в Кострому. Директор музея Виктор Игнатьев понял, что исследователи наткнулись на настоящий клад, и сразу же отправился в Шаблино. Двадцать с небольшим работ крестьянского художника удалось найти — и портреты шаблинцев, и большие сказочные полотна. Расспрашивали о Честнякове, деревенские с удовольствием рассказывали — много было людей, хорошо знавших и помнивших доброго сказочника.

Произведения художника нуждались в реставрации — грязь, рваные края, ветхость… На счастье, за помощью обратились к известному искусствоведу и реставратору Савве Ямщикову. Благодаря этому замечательному человеку имя Честякова узнали во всей стране, а потом — и в мире. Ямщиков стал инициатором выставок художника в разных городах, в Европе, издания альбома Честнякова. Стали выходить научные и публицистические статьи о шабловском живописце.

Через пару лет после той легендарной экспедиции обнаружили архив Честнякова и там — эскизы, черновики, фрагменты переписки с Репиным… А вот пополнять коллекцию работ Честнякова музейщикам было непросто: местные не спешили расставаться с рисунками любимого «дяди Ефима». Во многих домах они стояли в красном углу, рядом с иконами.

Честняков идеализировал жизнь — в этом сходятся исследователи его творчества. Но он делал все, чтобы жизнь реальную вокруг себя приблизить к своему идеалу. Фраза «мы рождены, чтоб сказку сделать былью» в применении к Честнякову приобретает особый смысл. Работы Честнякова словно созданы для вечности — художник не подписывал их, никак не называл, не фиксировал год создания… Название его полотнам давали зрители. Самое известное, одно из лучших произведений Ефима Честнякова назвали «Город Всеобщего Благоденствия». Это такой потеряный или вновь обретенный или желаемый крестьянский рай.

В Шаблово открыт дом-музей Честнякова. «Шалашка», как художник называл свою мастерскую, воссоздана на втором этаже дома. Лавка без матраса, стол с рукописями, дореволюционное издание сказок, полка с книгами, картины на стенах… Сейчас в доме-музее проводят праздники для детей, продолжая традиции, заложенные еще самим Ефимом Васильевичем.

Избранные стихи

ДОЧЕНЬКА НА НЕБЕСАХ

Где дочь красы чудесной,

Где очи Поднебесной,

Там, верно, хорошо.

Тепло, темно на улице.

Уютно спится курице.

Несёт приятно сыростью.

То Бог дарит нас милостью:

Ведь дождичек кропит.

Краса теперь в избушечке,

Как куколка в игрушечке,

Уж, верно, тихо спит.

Люлинь и Люлиня в гроте

Подай мне руку и вдвоём

Красу мы чудную найдём.

Тут мне известно всё во тьме,

Но ты доверься, Люля, мне.

— Тебе я верю, милый мой,

И к свету тьмой пойду с тобой.

Веди в прекрасный, чудный мир,

Что труд твой чувствами творил.

Когда вот я была одна,

Меня всегда пугала тьма.

Теперь же краше ясных дней

Для сердца свет души твоей.

Ах, отворилась бездна тьмы.

Люлиней милый, где же мы?

И что тут есть, не видят очи

И будто темь темнее ночи.

— Здесь тоже можно осветить.

Проведена такая нить,

Если в гроте долго жить,

Душой в том мире можно быть.

И в мире том и этом, бренном,

Можно жить одновременно.

И вот прошли уж тьму всех бед,

И мы стоим пред дверью в свет.

И, руки вынувши из тьмы,

Заветного коснёмся мы.

Что держишь, вправо поверни

И ниже внутрь слегка нажми.

— Ах, милый, дверька отворилась.

Что вижу? Будто это снилось:

Я жил один во тьме людей,

Тьму разгонял светом идей.

А кто светит, на свет глядит,

Того и тьма не победит:

Ведь просвещается она,

Как пробуждается от сна.

Ведь из шалашки прямо дверь

На свет я сделать бы хотел

В объятия звёздной красоты,

Но опасаюсь клеветы:

Ведь сердцу больно от печали,

Когда фривольно огорчали.

Я радость нёс. Мне жаль людей,

Но преграждали дар вестей

И запрягли меня в ярмо

Вдали от мира моего.

И для любимого труда

Не мог уйти из хомута.

И был на то как бы запрет:

Мол, не ищи новый завет.

Но я искал у тьмы на дне

И видел дивный мир во сне.

И там встречаюсь я с красой

И воскресаю в ней душой.

И долго для красы садов

Я будто не был сам готов.

Тебя, Краса, познал, узрел,

Когда мой разум постарел.

Я на подсчёте говорю:

«Своих врагов благодарю».

Мне думалось: борюсь со злом.

А обернулось всё добром.

И одного желаю я,

Чтобы простили и меня.

Мой труд любой не завершён,

Добра однако не лишён.

И шалашки, и дворцы.

И шалашки, как дворцы.

И дворцы, как шалашки.

И деревни, и города.

И города, как деревни.

И деревни, как города.

И наше, и иноземное.

И иноземное, как наше.

И наше, как иноземное.

И земля, и миры звёзд.

И миры звёзд, как земля.

И земля, как миры звёзд.

И этот, и тот свет.

И тот свет, как этот.

И этот, как тот свет.

Бледный месяц облаками

В сером небе затенён,

Освещает нас веками,

Но не вечно будет он.

Нем он. Дар земного слова

Потеряет для людей.

Странник жительства иного.

Не понять его идей.

Пой, душа, в земной юдоли,

Созерцая этот свет.

Что с тобой? И так давно ли

Было диво, но уж нет?

Существа-собратья ходят,

Бедны духом. Жаль ему,

Что утехи не находят.

Что сказать и как, кому?

Хочет вымолвить: «Я с вами,

Видел в мире много див».

Ищет выразить словами,

Но язык наш не правдив.

Ах, нет! Вовеки не забуду

Я первый цвет любви своей!

И вечно всей душой моей

Всегда стремиться к ней лишь буду!

Не спрашиваю: «Кто она,

Явившаяся столь чудесно?»

Ответ бы был: «Из сфер небесных

За мною вскоре рождена».

Идиллия чудится мне золотая:

Долина вечерней красой залита,

И тучки румяные плавают, тая,

И льются, и нежно играют цвета.

На солнышке тихо пастух и пастушка

Сидят одинокие, грустно любя.

И кротко, и мирно глядят на меня.

И сложена рядом из бревен избушка.

Ах, нет без девы жизни мне

Внутри обители и вне.

На небе солнце ли, луна —

Всегда мне радость неполна.

Ля-ля-ля-ля.

Спит вся земля.

Духи живые

Снами блуждают,

Духов встречают

На дальних мирах.

И предки земли

Витают во снах.

И кто чего чает,

Там то получает:

Иль в ужасах вражьих

Дух мукой страдает,

Иль в мир красоты

От земли возлетает.

Люлинь спящий же жалок:

Трудом истомлен

И видит русалок.

То явь или сон?

Русалки-ундины

И феи лесов

Играли, кружились

Под лепет ручьев.

В тумане волнистом

Их голос сребристый:

«Живем мы без хлеба

Да и без борения.

Не ведаем неба,

Но вечно без тленья.

Без счета и даты —

Года и века —

Лишь манят куда-то.

Такая тоска.

С рожденья не знаем,

Блаженны ли мы

Иль мы погибаем,

Зачем рождены.

Иди к нам в объятья

И с нами играй,—

Любую из нас ты

Всегда выбирай.

Готова любая

Себя подарить

И, в неге тоскуя,

С тобой говорить.

При лунном сиянье

Мы чудны всегда.

У нас одеянье —

Туман да вода.

Бери же скорее

Иль эту иль ту.

Мы с негою полной

Дарим красоту.

У нас — наслажденье,

Забвенье от мук.

И будешь с очами

Уже без слезы —

Всегда в созерцании

Нашей красы.

Мы рая земного

Управа во всем.

И мы никакого

Креста не несем.

Мы, феи земные,

Живем, как гостим,

И в сферы иные

Душой не летим. »

Под корою я земной.

Скиталец скорбный — надо мной.

Приди, приди.

В пещерах я, тебе родня,

Где ключ, расщелинка видна.

Гляди, гляди!

Увидишь свет очей моих.

Во сне ты видел где-то их,

Здесь тишь и тишь.

Вот я на землю выхожу,

И то, что я тебе скажу,

Услышь, услышь.

Дарю тебе кристалл-завет.

Увидишь тот и этот свет,

Меж нами то.

Кристаллом только лишь махни

И будет именем моим,

Задумал что.

И ты увидишь весь народ.

Махни опять — и пропадет

Диковин мир.

Еще от девы вечных лет —

Тебе чудесный амулет.

Возьми, возьми.

Возьмешь ты правою рукой, —

Запляшут на Русе,

А если левой, то с тобой

Заплачут все.

Когда хотя немного лишь

Кристаллы ты соединишь, —

Невидим будь.

И средства все тебе даны

На добродетели одни —

На жизнь и труд.

Не бред желания твои —

Надейся, верь и не двои.

Все — в путь.

Теперь не бойся умирать:

С тобою радость — отпирать

Ключом моим.

Бежит в берегах полноводная речка.

Синичка-певичка поет недалечко.

Брат со стихами на сем берегу.

Сестра же на том. «Перейти не могу.

Речка полна, и круты берега.

Вот еще, братец, разулась нога.

Ленточки я завяжу у ноги,

Ты ж подожди, перейти помоги.

Речка мутна, глубока и быстра».

Так с того берега брату сестра

Говорит сейчас, как будто вчера.

Жердочка гнется, — жидка и тонка, —

В мутную воду концом погрузилась.

Речка быстра и мутна, глубока.

Сестра переходит, нога поскользнулась,

Жердочка грузнет и в воду нагнулась,—

И в мутные волны нога окунулась.

И что это? Тонет, ах, тонет. Пора!

Ты видишь! Спеши же! Ах, тонет сестра!

Жених, вишь, — вроде вечный странник,

И ищет он на свете правды,

Так называет красоту,

Что видел в снах на том свету:

Когда-де правду ту найду,

Тогда и свататься пойду.

Я полагаю, потому

Невест на свете нет ему,

И, как в кармане рукавицу,

Ищет он свою девицу.

Когда же правду он найдет,

К нему невеста не пойдет.

Но он в сем мире не таков,

Каков в обители духов.

Да не такая и она

В своем духовном мире сна.

И увидала если б здесь,

Какой он в мире духов есть,

Возможно, стала бы любить

И замуж вышла, может быть.

. Кто жених, дивчина, твой,

Тот построил коридор.

Это — мост, и крыша есть,

И в окошко виден свет.

Коридором он чудесным

Ходит к девам на беседки, —

Над долиной, над травой,

Чтобы лик увидеть твой.

Ночь проходит, исчезает,

Мостик тоже пропадает,

Так как он — на том свету.

Дивный он и там и тут,

Но его не видит люд.

Жених ходит, как луна,

К деве праведного сна,

Про нее он все поет,

Но лица не узнает, —

И блуждает все один:

Ищет праведных судьбин.

Ему давно твой образ снится.

Тебе же молвить не решится.

И, если мил он для тебя, —

Когда получишь сердцем весть,

Поверишь ты, что он судьба, —

Тогда иди к избушке в лес.

И хоть одна с ним будешь ты,

Он не обидит красоты.

Живет он, Дева, вне времен

И потому понятен он

В кругу чудесном мировом,

Там, где извечны неба своды.

В милльардах лет считая годы,

И в настоящем он всегда, —

И на земле, и на звездах,

И в самых разных именах.

То весел, то тоскливо сир,

Он без насилья вводит в мир

Чудно-диковинный завет.

Его у многих ныне нет.

Он знает дело хорошо,

Хоть уступает всем во всем.

Имея смирный, добрый нрав,

Он не сторонник вздорных драк..

И потому-то там и здесь

Он на ряду последних мест.

Томится всюду, как Орфей,

И любит Вест, русалок, фей,

Стремится же к гармоньи сфер.

Хоть мастер он изящных дел,

Но труд его чернорабочий:

[Властям он] кланяться не хочет.

Всегда он бедствует, в нужде,

Душа же — в сферах красоты.

И дева — там, как вроде ты.

Он видит тот и этот свет,

И в мире звезд миры планет.

Во всех мирах витает он,

В минувшем, будущем времен.

Гадай и разгадай, кто он?

РАЗГОВОР ДЕВЫ С МАРКОМ

Тоска моя, скажи, где Марк? —

Блуждает он во мраке снов.

Я — дева новая де Арк,

Ищу для радостей основ.

Друг друга потеряли мы.

Недаром слуха нет о нем.

Мы оба — странные умы:

Желаем звезды видеть днем.

Ах, чувства вольные в груди!

Навейте радости ему,

Чтоб свет увидел впереди.

Ему печально одному:

Туманный мрак его сокрыл.

Он в городе, но как в лесу.

Один — без пары легких крыл.

Ему я звездочку снесу.

В звездинке той — чудес огни

Играют днями детских лет.

В слезинке, мой дружок, они,

А мы, — как краля и валет.

Нигде меня не забывай:

К тебе я чувствами полна.

В постель ложися и вставай, —

И думай: встретится она.

Ты стал усталый. Звездный мир

Внимает бедствиям земным.

Мы с миром встанем у кормил

И поплывем к полям родным.

Твоя звезда, красы айэйной,

Хранит восторги — песни дев,

И сказки лилии идейной

Расскажет, в очи поглядев.

Я над тобой всегда витаю,

Цветы блаженные храня,

В дневном луче тебе блистаю

В заре утра, в закате дня.

И за моря, леса и горы

Мои приветы долетят.

Полей, лугов, небес просторы

Твои ответы возвратят.

Тебе душою я внимаю

И слышу радость чувств твоих,

И планы мыслей понимаю

И все пою тебе о них.

Но берегись: мне не хвалися

И от меня не удалися.

МАРКО И НЕБЕСНАЯ НЕВЕСТА

. У ней дар чудесный есть:

Видеть тот и этот свет,

Понимать любой язык,

Хоры песен и музык,

И наряды всех племен

С незапамятных времен.

В мире прозы и стихов —

Миллионы женихов,

Но не выбрала пока

В этом мире жениха.

Ведь ты, Дева, — чара чар,

Негасимая свеча.

Ты — в нарядах всех племен,

Имя носишь всех имен.

Ты — в костюмах всех одежд,

Доброта любых надежд

В деревнях и городах.

Ты — одна лишь красота.

И в избах и храмах всех

От тебя сияет свет

Как святого рождества,

Так и проблеск Божества.

Она всегда не на пирах

И обитает в двух мирах:

И в этом свете и на том.

Есть у нее прелестный дом:

Здесь — шалашка во цветах,

Там — и в сказке не сказать.

Так там свят материал:

Глаз бы ваш не восприял.

И не все на сем свету

Видят в Деве красоту.

Она скрыта средь невест,

Как звездинка среди звезд.

И по книгам здесь она,

Может быть, неучена,

В небе ж видит чудеса —

Неземные словеса.

Тюлюся пришла из надземного царства.

Лучина горит и в избе тишина.

«Что он, милый. Какие лекарства

Помогут печали?» — Так скажет она

Сама себе в сердце.

«Откуда ты пришла, неведомая Дева?

Я слышу голоса прекрасного напева.

Иль взору моему духовному видна

Ты, мысль и греза, лишь одна?»

«Зовемся мы твоей мечтой,

Витаешь ты в стихии той.

Тебе творить лишь грезы сметь,

А тело буду я иметь.

И слово духа станет плоть.

И здесь кладу свою милоть.

И феи светонить прядут,

И сестры там за мной идут.

Ты слышишь песнь и голоса

И дней грядущих чудеса,

Что мы зовем красы судьбой?

Они поют перед тобой.

Что было в духе, уже звук,

А формы вылить — дело рук.

В грядущем будет помысл твой

Изваян во плоти живой.

И я живая здесь стою,

Тебе вот руку подаю.

И говорю: «Узнаешь то, —

Как я жива, не жив никто. »

— Мне хорошо с Красой твоей.

Скажи, как в слове имя ей?

«Тюлюся, — так меня зовут.

Когда же музыкой плывет

В небесных звуках светоцвет,

В духовных сферах то — завет.

И звук там именем иной, —

Не скажет то язык земной. »

Наш жених сидит уж дома.

Снег валит. Не слышно грома.

Стало холодно. Зима.

И приходится дремать.

Ах, я вижу родной мне лесок,

И слышу серебряный в нем голосок, —

Полный грусти, любви беззаветной.

«Дитя, ты, дитя, — голос хочет сказать. —

Небеса бы хотелось тебе показать.

Голос мой не услышит никто безучастный,

И только лишь слышит то

Марко Бессчастный. »

Приходить ко мне напрасно:

Цвет красы не сохранишь,

Не прожить ведь нам прекрасно,

И меня же обвинишь.

Я храню свои заветы —

Совершить дела сполна.

О тебе не знаю, где ты.

Или мне не суждена.

Если ж есть ты — не печалься,

Может, жребий мой иной.

Долго в храм наук стучался

И стою полубольной.

Но надежда не пропала —

Может, я и не банкрот, —

Нет лишь прежнего запала:

Скорость двери отопрет.

И когда спадут запоры,

В жизнь с тобою мы войдем.

И делам моим просторы,

И твоим исход найдем.

Будет ли конец распутьям,

И успех моим делам?

Рвется счастье по лоскутьям.

Неужели это хлам.

Рыдаю, припавши к земле,

Страдаю опять я во зле.

Пред этим я будто стоял,

Теперь же, шатаясь, упал.

Спасите, спасите меня

От холода и от огня,

От смрадных и пьяных,

От пагубных вин, табаков.

Созданья красы неземной,

Повейте святым надо мной,

Чтоб солнце на небе взошло

И темное все отошло;

Пошлите здоровье и свет,

Чтоб выполнить дивный завет.

От Бога придите во сне,

Любовь укрепите во мне;

Явитеся в образах дней,

Чтоб было мне в мире видней.

Ах, Греза милая,

Ты мне сказала:

«Одна ходила я,

Тебя искала.

Ах, где ты, Марко мой?

Куда сокрылся?

Ах, ты ушел домой,

Со мной простился. »

Ах, если бы, Греза, ты знала,

Что сделалось с Марко твоим!

Ах, сила его оковала, —

И Марко лежит недвижим.

Надежду иметь он не смеет,

Что дивная Греза придет, —

И голос замолк: он немеет

И песен своих не поет.

Он в тьму погрузился от света

И не обещал, не сказал:

«Вся песня моя не пропета

И Грезы еще не связал.

Ярмо я надел добровольно,

Себя от зари удалил, —

И стало во тьме непривольно:

Ведь света во тьму не пролил.

И жить я в неволе не смею,

Не смею и жить на горе.

И так я расту и немею,

Как цвет о ненастной поре.

Лишь на небе солнце проглянет,

Улыбкой меня озарит, —

И будто бы весело станет,

И небо со мной говорит.

Но вот идут тучи седые, —

И хмуро, и смутно кругом,

И зябнут цветы молодые,

Повеяло снегом и льдом.

Ах, пусть будут люди все братья,

То воля святая Творца, —

И жить бы хотел, и играть я,

И песенки петь без конца.

И жизни людей не мешать бы.

Нужны ли им жертвы мои?

Себя и детей утешать бы

И петь бы лишь сказки свои.

Но двинулись тучи седые —

Нет радости в детских глазах,

И сказки о грезах застыли,

Улыбок уж нет на устах.

Ручей под горой сиротливо

Без Грезы моей заскучал,

А раньше он так говорливо

По камешкам быстро бежал.

Ярмо я надел и немею,

Себя погубил на заре.

В долине я жить не умею,

Не смею я жить на горе».

Прости, прости меня, Муза,

Веселая, девственная.

Уж не будешь ты брызгать

Миллиардами искр и огней,

Юмора и радостей жизни.

На челе моем печать —

Мудрости и страданий.

Буду призывать красоту.

Когда я выхожу на улицу сырую,

Руками я сжимаю голову больную.

Вдыхаю полной грудью

воздух благодатный,

Гляжу на свод небесный,

необъятный,

Усыпанный светилами

бесчисленных миров.

Ах, вот и снова уж здоров

И жить хочу в прекрасном

этом мире,

Творить и познавать,

и песни петь на лире.

Когда я одинок, — и дух

мой оживает,

И жизни красота в душе

моей сияет.

Восторгов полон, я гляжу

на небо голубое,

На чужедальний край и на

село родное,

На образы детей, как дивные

созданья, —

Предмет любви и состраданья.

Они прекрасным хором

душу наполняют,

И голоса их слух мой музыкой

небесной услаждают.

Когда же я вхожу в людские

отношенья,—

Душа моя полна мученья.

РАЗГОВОР С ЦВЕТАМИ

— Цветики, узнали ли меня?

— Узнали, узнали.

— Я рад, что нашел вас,

Но не рад, что не нашел себя

И места на свете.

Ничего, если я с вами

Буду дружиться?

Но вам будет неприятно,

Если приду

В рубище и голодный?

Пожалуй, и не так

Буду разговаривать.

Что же мне делать?

Кто здесь был до меня?

— Твои друзья.

Они помяли нашу травку,

Ну да ничего,

Раз мы нравимся

Таким интересным существам.

Ты же дружишься

С нашей царицей.

Она много может.

Не унывай: убоги

Пути человеческие.

И если по ним

Тебе не идти,

То есть дорожки

Еще не изведанные.

И они могут быть

Даже прекраснее и выше.

Дева белая прядет —

Ждет, когда жених придет.

— Ты скажи мне, где гулял?

Где невесту выбирал?

— Был я в Бурдове, Кругце,

И во маленьком Сельце.

Исходил весь белый свет,

Но тебя милее нет.

Дева, диво-красота,

Сшей рубашку из холста.

Я тебе не изменял,

Выйди замуж за меня.

Белая девушка, дочь лесника,

В сером кафтане, сподвижница Марка,

Пела ему мелодичные песни

Под говор ручьев и под шум водопадов,

Под голос зеленого гула в лесу,

На подвиги душу его поощряя.

И горлинки говор, и ястреба крик,

И ветров порывы, и шумы громов,

И мирные песни простых пастушков,

И родины песни с тоской бесконечной,

И ясную красного солнца улыбку

Пел серебром голосок золотой.

И чистые реки с хрустальной водой,

Послушно струями играли,

И цветики, травки полянок лесных,

Свежесть лесов и небес голубых

Девушке белой внимали.

Серьезно и робко проходит она,

Совсем на цветы не ступая,

Улыбка на дивном лице мне видна, —

Земная она и святая.

Томится красавица в тесной неволе,

Тоскует она о пресветлом просторе,

Тихо и жалобно песню поет:

«В сказке Кощей мне житья не дает. —

Поет и печалится голос прекрасный. —

Ах, Марко, спаси меня, Марко Бессчастный».

Плачет Люлиня, улыбку тая:

«Ах, Марко, когда же я буду твоя?

Сестры и братья твои под ярмом

Горюют, печалятся ночью и днем».

«Дивно прекрасная, Люля моя,

В сказке Кощей все стоит у руля. »

В сказке Кощей у кормила стоит

И вашего Марка к рулю не пускает.

«Уйди, не пущу, не пущу», — говорит,

А стража немая его окружает.

И много людей в корабле у него,

Все служат ему и боятся его.

Бессчастному Марко теперь одиноко:

Ведь с Марком они поступили жестоко,

И меч его взяли обманом они,

Но дальше к нему подойти не могли.

Кощей недоволен, как туча, нахмурен.

А Марко опять с бесконечной тоской,

И кажется многим она неземной.

Зная добрый путь начал,

Утешай, Бессчастный Марк:

Из соломы и мочал

Тки красивую им ткань.

Из крестьянской хибарцы

Строй палаты и дворцы.

Трясогузки-ондрецы

В автобусы преврати,

А лучинный дымный свет —

В чудодивный светоцвет,

Грязно-мокрые ковры —

В разноцветные дары.

Ты на эту жизнь окно

С того света приоткрой,

Чтобы рай святых сестриц

Осенил мирских девиц.

Быт их тяжкий, трудовой

Ты в картинки преврати.

И над каждой головой

Им звездинки засвети.

И красою их души

Лица их преобрази:

Просияли чтоб одним

Светом дивным, неземным.

Ватага дружная у нас.

С отвагой будет добрый час.

Пошли нам, небо, час святой

И колос неба золотой.

Прими поспешные труды,

Пошли ты нам живой воды,

Отторгни поскорей от битв,

Исполни сердце для молитв.

И дар чудесный сотвори,

И рай небесный отвори.

Сказал Марко сам себе,

Феям и своей судьбе:

«Ветер гонит мне навстречу

Тучи солнечного дня, —

И поет и шепчет речи,

И баюкает меня.

Вольный, он как будто знает,

Как тоскую я в плену:

В щеки нежно он ласкает,

Треплет головы копну.

Он смеется и шалит

И такое говорит:

«Ах, ты, Марко дивный мой!

Ах, какие мы с тобой!

Что и летом и зимой —

С бесконечною тоской!»

Ой, ты, ветер, ветер буйный,

Ветер шумный и разгульный!

Ты в воздушную реку

Унеси мою тоску.

В свете солнечного дня

Всех приветствуй от меня.

И особенный привет —

Тем, кого дивнее нет.

Ты скажи, как я страдаю

У Кощуя во плену.

Света-радости не знаю,

Дни и ночи не засну.

Ах, как если бы мне волю

От кощуевых цепей, —

Украшал бы вашу долю

Хороводом светлых дней.

Я тоску пою на лире,

Грустно струны плен поют.

В несказанно дивном мире

Радости с тоской живут. »

«Как мы вас молили,

Силы светлые небес,

Чтобы вы не допустили

Марка нашего на крест.

Люди добрые, скажите,

Как нам Марка защитить?

Ах, вы Марка прикажите

От цепей освободить. »

Ангел небесный на землю слетел,

Голосом кротким и тихим пропел:

«Возвещаю я вам, милым,

Столь и грустным, и унылым,

Успокойтесь: где б он ни был, —

Под охраной светлых сил.

Феи дивные земли, —

Краше утренней зари, —

Выйдут солнышко встречать

Да цветочки примечать. »

«Множество людей делают что-то для своего пропитания, мало думая о более существенном, неслучайном. Много ряби на поверхности вод, и ею-то занимается большинство. И душа исстрадалась, что мало делается для коренного воздействия на жизнь. Кругом пасти и ловушки для всех, чтобы не было ни от кого капитального служения, не шли бы дальше ремесленного творчества. И так жизнь мало совершенствуется, тянется по кочкам и болотинам, тогда как давно пора устраивать пути и дороги, могучую универсальную культуру.»

«Неизмеримо глубока душа твоя, великий народ. Нет народа более скромного и более гордого, чем ты. И скромностью твоею, гордостью кичливо пользуются наглые люди: необъятно для них любвеобильное сердце твое и недоступны твои высокие идеалы.

И терпит, все терпит великий народ, все еще не исстрадалось сердце его, — и поет он песню свою беспредельной глубокой тоски о чудесно прекрасной жизни. «

Красавицы-феи

Под звуки свирели

Плясали и пели,

И ели шумели

И речки журчали

И струны звучали:

«Развеем печали»,-

Цветы говорили,

Улыбки дарили

И песни творили.

Она тихонечко тайком

Поет за светлым ручейком.

Вода текуча под горой.

Поведай, девица, открой

Что грустно сердцу моему,

Хотя живу в родном дому?

Душа в свободе не вольна

И не открыт я для молитвы.

И явно нет борьбы и битвы,

И чаша жизни не полна.

Молюсь тебе, Святое Небо!

Пошли мне подвиг для души,

Для чувств своих прошу я хлеба,

Мое желание сверши.

Каким и был, ручей священный,

Ты все такой же неизменный:

Цветы и травки, и кусты,

И небо отражаешь ты.

Игривы струйки и свежи.

Такие ль мы идем, бежим?

Когда-то ты меня манил

И будто что-то мне твердил

Про сказки айной красоты.

Но что теперь лепечешь ты?

С тех пор прошло немало лет,

Остался только слабый след.

И, может, мне ты говоришь:

«Что-то очень ты мудришь.

И мне уже ты не дружок, —

И не садись на мой лужок.

Теку с дождей и из ключей.

Я — Божий, вот и все — ничей.

Я в сказках песенных затей,

Понятных только для детей,

Кто сердцем чист, душою прост.

И гражданин лишь мирных грез.

И ты, как я, всегда готов

Оберегать семью цветов».

«Ах, ручеечек, не сердись,

В цветы и камень заглядись.

И сказкой горки оглашай,

И тех, кто в горе, утешай.

Хоть мне прибавилося бед,

Я не оставил свой обет.

И пришел к тебе, дружок,

И присел на бережок.

Где все заветное вокруг,

А я — ваш детский давний друг.

Все больше горя на земле.

Печалей новых на челе

Легли морщинные черты,

Как в книге ветхие листы.

Повсюду распри и война.

Стихия злобою полна.

Сгустилась сумрачная ночь.

Кто в силах людям бы помочь.

Прости меня, о, дух прекрасный,

Что в чувствах суетных своих

Я омрачаю говор ясный

И сказки светлых струй твоих.

Иду с тоской дорогой грешной.

И нет со мной друзей младых.

Давно живу я, безутешный,

Увы, без радостей святых.

Играешь музыкой, волнами

И вечно дивна песнь твоя.

Яви незримый образ снами,

Явись мне мирно, дух ручья. »

ПЛАЧ ПО УСОПШЕЙ МАТУШКЕ

Во шуму не дослышала,

Во слезах не увидела,

В горе не догадалася:

Появился во тереме

Жалостливый мой тятенька,

Мое солнышко красное,

Что и Павел Васильевич.

Я ждала, дожидалася,

От окна к окну я кидалася,

Со своей милой со ладушкой,

Со моей желанной мамонькой,

Ой, я с Ографеной Офанасьевной.

Ой, да ехал ли ты, желанный тятенька,

Мимо Миколы-Угодника,

Мимо красивого кладбища,

Ходил ли ты, желанный тятенька,

На красивое это кладбище?

Звал ли ты свою милую ладушку,

Мою желанную маменьку.

Возьми-ка ты, желанный тятенька,

Ты своего-то добра коня,

Запряги его в саночки-самокаточки,

Съезди-ка к Миколе-Угоднику,

Ударь-ка ты во горемычные колокола,

Ты отгреби мать сыру-землю.

Вы подымайтесь, ветры буйные,

Со всех четырех сторонушек,

Сдуйте-ка пески желтые.

Упади с небес, горюч камень,

Расшиби гробову доску.

Слетите с неба, два ангела,

Вы вложите душеньку по-старому,

По-старому все и по-прежнему.

А во ноженьки — резвеньице

И во уста — говореньице,

И в рученьки ей — владеньице.

Пришла бы она, жалостливая,

Ко мне на горе, на кручину,

Несла бы она, жалостливая,

Благословенье великое.

Я ждала его, дожидалася,

От окна к окну бросалася,

Как рыбинка отравленная,

Как травинка подкошенная.

А я, — глупая, безрассудная:

Еще где этому бывать —

Мертвому из земли вставать.

РЁВА ЛЮТАЯ

Присловия

Ходит мерин вороной,

Покрыт пенным потом.-

Гонит дядя с бороной

Уток над болотом.

На дороге росы,

Мои ноги босы.

На небе солнце,

И мне бы — в оконце.

К нам прибежали,

Читают скрижали.

А дядька Аким

С делом таким:

Одарью ли

Ограбили?

Антропа ли

Затоптали?

Революция —

Лава злючая,

Рёва лютая,

Рожа глупая.

Что вам сказать,

Чтоб отзвук был?

Кого назвать,

Кто с толку сбил?

Иди на камень,

Гляди на пламень,

Веди на рамень.

Тверди на знамень.

Крой не местью!

Вой не местью!

Где прелести?

В доброй вести.