Все лучшее детям

Сказка — это занимательный устный рассказ, повествующий о невероятной, но поучительной истории.

Сказки бывают разные. В одних главными персонажами являются животные (иногда им противостоит человек). Это — сказки о животных.

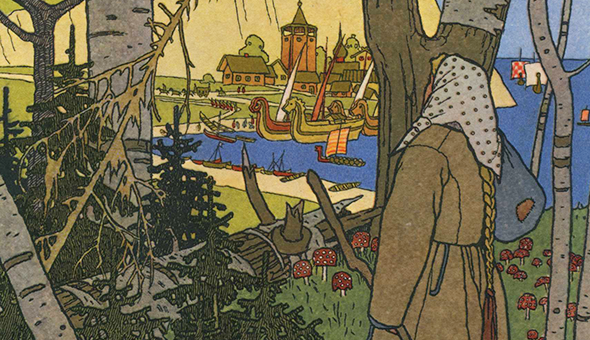

В других главными персонажами являются люди и фантастические существа; животные здесь чаще веего — добрые помощники главного героя. В этих сказках речь идет об удивительных приключениях Ивана-царевича или Ивана-дурака, обязательно связанных с волшебством. Это — волшебные сказки.

И, наконец, есть сказки, главными персонажами которых также являются люди, но, в отличие от волшебных сказок, где герои одерживают победу благодаря волшебству, в них герои становятся победителями благодаря своему уму, смекалке, смелости, хитрости. Это — социально-бытовые сказки.

Говоря о различии между сказками, интересно обратить внимание на истоки их вымысла, фантастики. Почему звери в сказках разговаривают как люди, почему умерший отец награждает младшего сына Сивкой-буркой, почему брошенный назад гребень превращается в лес? Эти и многие другие вопросы останутся без ответа, если не обратиться к той эпохе в жизни человека, когда сказок еще не было, а существовали устные рассказы о вере человека во всякого рода чудеса.

Древний человек был далек от правильного понимания явлений природы. Ветер, вырывавший с корнями деревья, черные тучи, проливавшие на землю потоки воды, оглушительньш гром и ослепительные молнии, обрушивавшиеся на беззащитного человека, звери, подстерегавшие его в дремучих лесах и глубоких оврагах, — все это наводило на него страх, заставляло думать о том, что в природе все живет, двигается, имеет свой разум. И человек отождествлял себя и природу. Он считал, что животные могут разговаривать между собой, деревья — двигаться; он думал, что солнце, луна, тучи, ручьи и реки — живые существа. А раз так, значит, они могли принести ему и вред и пользу. Будучи бессильным перед природой, он стал поклоняться кажущимся ему живыми воде, огню, солнцу, деревьям, животным. Ощущая себя частицей природы, такой грозной и всесильной, он искал у нее защиты и стремился защититься от нее.

Все сказанное объясняет нам, почему звери в сказках разговаривают, почему в сказке „Сивка-бурка» умерший отец ведет разговоры со своим младшим сыном. Учеными установлено также, что Змей, Горыныч в сказках — олицетворение огня, образы Бабы Яги и Кощея Бессмертного связаны с культом предков и т. д.

Но все это говорит лишь об истоках фантастики сказок, их неправдоподобного содержания. Нельзя не обратить внимания на то, что в сказках речь идет не о вере человека в сверхъестественность предметов и явлений природы, а прежде всего о самых насущных, жизненно важных для человека реальных проблемах. Формированию веры человека в сверхъестественные существа и явления природы способствовали другие устные рассказы, по своему содержанию не имевшие ничего общего со сказками. Эти рассказы учили почитать зверя, учили доброму, внимательному обращению с ним и т. д.

В русском фольклоре имеется сказка, напоминающая такие древние рассказы. Она называется „Медведь на липовой ноге». Страшная история! Старик по желанию старухи отрубил медведю лапу, и медведь мстит за это: он превращает старуху в медведицу. Наверное, в далекие времена наши предки рассказывали молодежи такие страшные истории в назидание: вот что будет с тем, кто поднимет руку на зверя, которому поклоняется род, племя! Но проходило время, человек познавал природу, и страшное становилось смешным, прежде ужасные истории превращались в героические. Тот же рассказ о медведе, у которого отрубили лапу, записан и с другим концом: пришедший в деревню отомстить за причиненное ему зло медведь погибает от рук старика и старухи… И многие сказки показывают нам победу человека над животными. Прочитайте, например, сказки „Старая хлеб-соль забывается» или „Мужик, медведь и лиса», и вы убедитесь в этом.»

Итак, фантастика, невероятность событий, о которых говорится в сказках, появились на основе древних рассказов о чудесном, сверхъестественном, волшебном в природе. Но сами сказки — более позднее явление. Использовав фантастику рассказов древнего человека, сказочники, по существу, говорили не о природе, не о взаимоотношениях с ней человека, а о жизни человека в обществе, о нем самом. И если мы повнимательнее присмотримся к сказкам, то без особых усилий узнаем приметы вполне определенной эпохи.

Источники:

Круглов Ю. Г. Русские народные сказки: Кн. для самост. чтения. 4 — 6 кл. Сост., автор предисл., примеч., словаря Ю. Г. Круглов. — М.: Просвещение, 1983. — 320 с, ил. — (Школ. б-ка).

Аннотация: Сборник содержит сто наиболее известных народных сказок. Сказки отобраны и адаптированы с учетом возрастных особенностей учащихся 4—6 классов.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Интересы

—Друзья

—Постоянные читатели

—Статистика

История возникновения русских народных сказок ( Детские народные сказки )

Итак, сказка — это занимательный устный рассказ, повествующий о невероятной, но поучительной истории.

Сказки бывают разные. В одних главными персонажами являются животные (иногда им противостоит человек). Это — сказки о животных.

В других главными персонажами являются люди и фантастические существа; животные здесь чаще веего — добрые помощники главного героя. В этих сказках речь идет об удивительных приключениях Ивана-царевича или Ивана-дурака, обязательно связанных с волшебством. Это — волшебные сказки.

И, наконец, есть сказки, главными персонажами которых также являются люди, но, в отличие от волшебных сказок, где герои одерживают победу благодаря волшебству, в них герои становятся победителями благодаря своему уму, смекалке, смелости, хитрости. Это — социально-бытовые сказки.

Говоря о различии между сказками, интересно обратить внимание на истоки их вымысла, фантастики. Почему звери в сказках разговаривают как люди, почему умерший отец награждает младшего сына Сивкой-буркой, почему брошенный назад гребень превращается в лес? Эти и многие другие вопросы останутся без ответа, если не обратиться к той эпохе в жизни человека, когда сказок еще не было, а существовали устные рассказы о вере человека во всякого рода чудеса.

Древний человек был далек от правильного понимания явлений природы. (Данный материал поможет Вам к подготовке и сдаче ЕГЭ 2012 по литературе и русскому языку, а также грамотно написать сочинение на тему и по теме История возникновения русских народных сказок. Краткое содержание ( Детские народные сказки ) не дает понять весь смысл произведения, поэтому этот материал будет полезен для глубокого осмысления творчества писателей и поэтов, а так же их романов, повестей, рассказов, пьес, стихотворений.) Ветер, вырывавший с корнями деревья, черные тучи, проливавшие на землю потоки воды, оглушительньш гром и ослепительные молнии, обрушивавшиеся на беззащитного человека, звери, подстерегавшие его в дремучих лесах и глубоких оврагах, — все это наводило на него страх, заставляло думать о том, что в природе все живет, двигается, имеет свой разум. И человек отождествлял себя и природу. Он считал, что животные могут разговаривать между собой, деревья — двигаться; он думал, что солнце, луна, тучи, ручьи и реки — живые существа. А раз так, значит, они могли принести ему и вред и пользу. Будучи бессильным перед природой, он стал поклоняться кажущимся ему живыми воде, огню, солнцу, деревьям, животным. Ощущая себя частицей природы, такой грозной и всесильной, он искал у нее защиты и стремился защититься от нее.

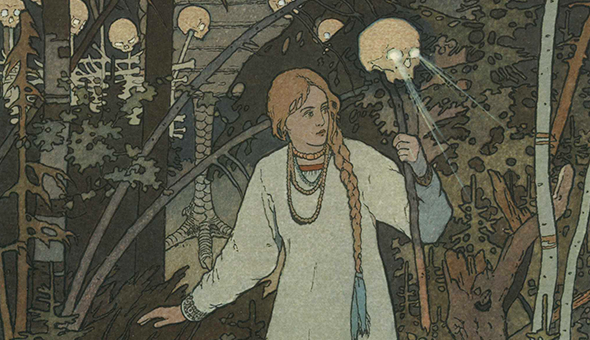

Все сказанное объясняет нам, почему звери в сказках разговаривают, почему в сказке „Сивка-бурка» умерший отец ведет разговоры со своим младшим сыном. Учеными установлено также, что Змей, Горыныч в сказках — олицетворение огня, образы Бабы Яги и Кощея Бессмертного связаны с культом предков и т. д.

Но все это говорит лишь об истоках фантастики сказок, их неправдоподобного содержания. Нельзя не обратить внимания на то, что в сказках речь идет не о вере человека в сверхъестественность предметов и явлений природы, а прежде всего о самых насущных, жизненно важных для человека реальных проблемах. Формированию веры человека в сверхъестественные существа и явления природы способствовали другие устные рассказы, по своему содержанию не имевшие ничего общего со сказками. Эти рассказы учили почитать зверя, учили доброму, внимательному обращению с ним и т. д.

В русском фольклоре имеется сказка, напоминающая такие древние рассказы. Она называется „Медведь на липовой ноге». Страшная история! Старик по желанию старухи отрубил медведю лапу, и медведь мстит за это: он превращает старуху в медведицу. Наверное, в далекие времена наши предки рассказывали молодежи такие страшные истории в назидание: вот что будет с тем, кто поднимет руку на зверя, которому поклоняется род, племя! Но проходило время, человек познавал природу, и страшное становилось смешным, прежде ужасные истории превращались в героические. Тот же рассказ о медведе, у которого отрубили лапу, записан и с другим концом: пришедший в деревню отомстить за причи ненное ему зло медведь погибает от рук старика и старухи. И многие сказки показывают нам победу человека на д животными. Прочитайте, например, сказки „Старая хлеб-соль забывается» или „Мужик, медведь и лиса», и вы убедитесь в этом.»

История возникновения русских народных сказок (Детские народные сказки)

Итак, сказка – это занимательный устный рассказ, повествующий о невероятной, но поучительной истории.

Сказки бывают разные. В одних главными персонажами являются животные (иногда им противостоит человек). Это – сказки о животных.

В других главными персонажами являются люди и фантастические существа; животные здесь чаще веего – добрые помощники главного героя. В этих сказках речь идет об удивительных приключениях Ивана-царевича или Ивана-дурака, обязательно связанных с волшебством.

Это – волшебные сказки.

Говоря о различии между сказками, интересно обратить внимание на истоки их вымысла, фантастики. Почему звери в сказках разговаривают как люди, почему умерший отец награждает младшего сына Сивкой-буркой, почему брошенный назад гребень превращается в лес? Эти и многие другие вопросы останутся без ответа, если не обратиться к той эпохе в жизни

Древний человек был далек от правильного понимания явлений природы. Ветер, вырывавший с корнями деревья, черные тучи, проливавшие на землю потоки воды, оглушительньш гром и ослепительные молнии, обрушивавшиеся на беззащитного человека, звери, подстерегавшие его в дремучих лесах и глубоких оврагах, – все это наводило на него страх, заставляло думать о том, что в природе все живет, двигается, имеет свой разум. И человек отождествлял себя и природу. Он считал, что животные могут разговаривать между собой, деревья – двигаться; он думал, что солнце, луна, тучи, ручьи и реки – живые существа.

А раз так, значит, они могли принести ему и вред и пользу. Будучи бессильным перед природой, он стал поклоняться кажущимся ему живыми воде, огню, солнцу, деревьям, животным. Ощущая себя частицей природы, такой грозной и всесильной, он искал у нее защиты и стремился защититься от нее.

Так возник культ предков, требовавший поклонения умершим.

Все сказанное объясняет нам, почему звери в сказках разговаривают, почему в сказке “Сивка-бурка” умерший отец ведет разговоры со своим младшим сыном. Учеными установлено также, что Змей, Горыныч в сказках – олицетворение огня, образы Бабы Яги и Кощея Бессмертного связаны с культом предков и т. д.

Но все это говорит лишь об истоках фантастики сказок, их неправдоподобного содержания. Нельзя не обратить внимания на то, что в сказках речь идет не о вере человека в сверхъестественность предметов и явлений природы, а прежде всего о самых насущных, жизненно важных для человека реальных проблемах. Формированию веры человека в сверхъестественные существа и явления природы способствовали другие устные рассказы, по своему содержанию не имевшие ничего общего со сказками. Эти рассказы учили почитать зверя, учили доброму, внимательному обращению с ним и т. д.

В русском фольклоре имеется сказка, напоминающая такие древние рассказы. Она называется “Медведь на липовой ноге”. Страшная история! Старик по желанию старухи отрубил медведю лапу, и медведь мстит за это: он превращает старуху в медведицу.

Наверное, в далекие времена наши предки рассказывали молодежи такие страшные истории в назидание: вот что будет с тем, кто поднимет руку на зверя, которому поклоняется род, племя! Но проходило время, человек познавал природу, и страшное становилось смешным, прежде ужасные истории превращались в героические. Тот же рассказ о медведе, у которого отрубили лапу, записан и с другим концом: пришедший в деревню отомстить за причиненное ему зло медведь погибает от рук старика и старухи…

И многие сказки показывают нам победу человека над животными. Прочитайте, например, сказки “Старая хлеб-соль забывается” или “Мужик, медведь и лиса”, и вы убедитесь в этом.”

Итак, фантастика, невероятность событий, о которых говорится в сказках, появились на основе древних рассказов о чудесном, сверхъестественном, волшебном в природе. Но сами сказки – более позднее явление. Использовав фантастику рассказов древнего человека, сказочники, по существу, говорили не о природе, не о взаимоотношениях с ней человека, а о жизни человека в обществе, о нем самом.

И если мы повнимательнее присмотримся к сказкам, то без особых усилий узнаем приметы вполне определенной эпохи.

- Круглов Ю. Г. Русские народные сказки: Кн. для самост. чтения. 4 – 6 кл. Сост., автор предисл., примеч., словаря Ю. Г. Круглов. – М.: Просвещение, 1983. – 320 с, ил. – (Школ. б-ка).

Аннотация: Сборник содержит сто наиболее известных народных сказок. Сказки отобраны и адаптированы с учетом возрастных особенностей учащихся 4-6 классов.

Related posts:

От Серого Волка до наших дней. Краткая история русской народной сказки

Баба-яга, гуси-лебеди, медведь на липовой ноге — русские народные сказки об этих героях передаются из уст в уста уже много веков. Раньше этот жанр, который сейчас считают исключительно «робячим» (детским), был совершенно другим. «Мел» и онлайн-энциклопедия сказок «ЧИТАЛКИН» попробовали разобраться в истории русской народной сказки. Оказалось, в ней немало сюрпризов.

От байки к сказке

Само слово «сказка» в привычном современному человеку значении стали использовать сравнительно недавно. В одной из воеводских грамот XVII века зафиксировано употребление этого термина: в ней призывается осуждать людей, которые «сказки сказывают небывалые». До этого слово «сказка» обычно обозначало документ юридического характера (например, ревизские сказки содержали поименные списки населения). А разного рода устные рассказы, к которым относятся и сказки, назывались «байками» или «баснями» (от «баять» — говорить, сказывать).

Но есть версия, что слова «сказка», «байка», «баснь» в качестве обозначения произведений одного жанра были известны людям с древнейших времён. Первое употребляли больше в разговорной речи, два других — в книжной. В сказочных текстах это легко заметить по устойчивым формулировкам: «ни в сказке сказать, ни пером описать», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

Сейчас в это трудно поверить, но изначально церковь не одобряла сказки. Они были настолько популярны в народе, что богослужители видели в этом грех

Среди первых сказочников были скоморохи — в их обязанности входило веселить народ. Некоторые цари (например, Иван Грозный, Василий Шуйский, Алексей Михайлович и другие) держали у себя при дворе людей, которые исполняли сказки, когда царь отходил ко сну.

Позднее почти у каждого зажиточного помещика или дворянина обязательно был специальный человек, знающий и рассказывающий сказки. Этот факт, кстати, заметен и в популярных сказочных текстах. Например, в сказке о двух ворах, которые украли шубу и не могли её поделить. Один из них пробирается ночью к спящему барину и, заменив сидящего в комнате сказочника, рассказывает о произошедшем в форме сказки, а сонный барин определяет, кому должна достаться шуба.

Чем отличались мужские и женские сказки

Долгое время жанр сказки был популярен только среди мужчин. Во многом это было связано с их работой: мужские промыслы (рыболовный, охотничий, лесозаготовительный и другие) непременно сопровождались исполнением сказок во время как работы, так и отдыха.

Многие представители других мужских профессий (солдаты, мельники, сапожники, ямщики, пастухи, плотники, печники, торговцы) тоже сочиняли и рассказывали сказки. Распространялись она быстро и просто, ведь из-за своей работы рассказчики много передвигались по стране. Мужчины рассказывали как «долгие» сказки о чудесных приключениях различных героев, так и короткие юмористические истории, иногда с эротическим содержанием.

Как это ни удивительно, женщины рассказывали сказки гораздо реже, чем мужчины. Обычно это происходило во время бесёдных посиделок, где девушки рукодельничали. Иногда это было связано и с профессиями женщин: например, няни читали сказки, чтобы развлечь или научить чему-то ребенка.

Три типа сказок: о животных, волшебные и бытовые

Сказка обычно «сказывается», а это предполагает, что у неё обязательно должен быть читатель и слушатель. При этом сказками можно называть абсолютно разные по форме, содержанию, композиции и объему произведения. Самое главное, что объединяет все сказки — они повествуют о чем-то выдуманном, нереальном.

До сих пор не существует единой классификации сказок. Чаще всего выделяют три основные группы: сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки. В сказках о животных действующими лицами, как можно догадаться из названия, становятся звери, птицы, рыбы, иногда растения и предметы. Эти тексты комичны, так как все герои в них напоминают людей.

Волшебным сказкам в русской фольклорной традиции отводят более значительное место. Они отличаются своеобразным композиционным строением, приключенческим характером сюжетов, особым набором персонажей и чудесных предметов-помощников.

В бытовых сказках речь идёт об обычных людях. Их герои — глупцы и лентяи, воры, разбойники, хитрецы

В сказках хорошо отражаются представления древнего человека о мире. Например, вера в то, что всё в природе наделено жизненной силой. Именно поэтому животные, растения и предметы в них одушевляются: они говорят и часто ведут себя, как люди. В сказках человек может вступать в брак с животным, иметь с ним детей, менять человеческий облик на звериный, и наоборот. Например, младший царевич женится на лягушке, которая, сбрасывая шкурку, превращается в красавицу; выпивший воды братец становится козленком; Иван — медвежье ушко оказывается сыном медведя и похищенной им девушки.

Почему народные сказки чаще всего жестокие

Фантастические образы, путешествия героев в иной мир, связаны с важным для архаического общества обрядом перехода из одной возрастной категории в другую, называемым инициация (посвящение). Обряд заключался в том, что экзаменуемых изолировали в какой-либо лесной хижине и заставляли проходить разные, иногда очень жестокие испытания, писал знаменитый фольклорист Владимир Пропп.

Одни и те же сказочные сюжеты встречаются у разных народов. Отличаются они своими художественными особенностями и специфическими национальными чертами.

Главными героями бытовых и волшебных сказок народов Севера и Сибири часто бывают оленеводы и охотники, у жителей прибрежных территорий значительное место отводится морю и рыболовству. Еще бóльшая разница чувствуется в сказках о животных: в одних текстах фигурируют лоси, тюлени, олени, росомахи, в других — лисы, медведи, волки, зайцы. Конечно, много общего можно найти и в сказках соседствующих народов.

Когда сказки стали записывать и читать детям

Первые сборники русских сказок появились в конце XVIII века. Тексты в них сильно изменены и больше напоминают замысловатые повести. До сих пор наиболее полным собранием русских народных сказок считается сборник, выпущенный А. Н. Афанасьевым в середине XIX века. В то время сказки звучали повсюду, но сведений о самих сказочниках в книге почти нет. А вот в начале XX века интерес к жанру заметно вырос — тогда их стали целенаправленно записывать в разных регионах.

Сказочные тексты из репертуара нянь и бабушек начали публиковать в хрестоматиях и учебниках, начиная со второй половины XIX века. Именно они считаются детскими. Среди таких изданий с многотысячным тиражом была учебная книга «Родное слово», подготовленная К. Д. Ушинским в 1864 году для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Именно в ней впервые опубликовали сказки, которые сегодня мы считаем народными. Многие из них построены по кумулятивной структуре — на повторении однотипных эпизодов. Самые известные примеры — «Теремок», «Колобок», «Репка», «Золотое яичко». Эти сказки издаются в небольших детских книжках и сегодня.

Появились сборники, посвященные сказочной традиции определенной территории или творчеству отдельного, наиболее талантливого, исполнителя сказок. Начиная со второй половины ХХ века сказки исполняли в основном женщины, и ориентированы они были только на детскую аудиторию.

Русские народные сказки в большинстве случаев первое чтение для ребёнка. Сегодня это уже не только печатные произведения, но в том числе и книги-игрушки, аудиосказки. Наконец, есть видео — мультфильмы, основанные на сказках, и ролики, в которых произведения читают известные актёры и ведущие.

«ЧИТАЛКИН» — это уникальная видеобиблиотека, созданная Фондом «Маленькое кино» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Здесь вы найдёте классические и современные произведения, которые читают актёры, авторы, музыканты, а также сами дети и их родители. Вся литература рекомендована педагогами и психологами и помогает привить ребёнку вкус к чтению.