От Серого Волка до наших дней. Краткая история русской народной сказки

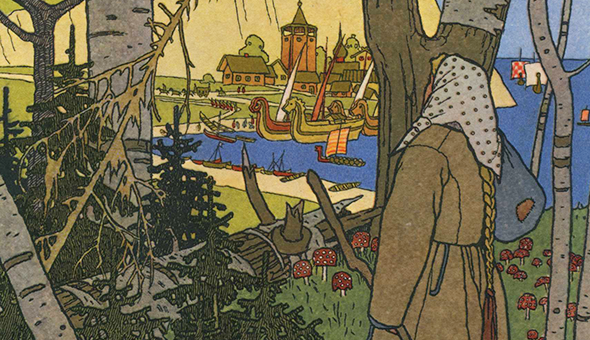

Баба-яга, гуси-лебеди, медведь на липовой ноге — русские народные сказки об этих героях передаются из уст в уста уже много веков. Раньше этот жанр, который сейчас считают исключительно «робячим» (детским), был совершенно другим. «Мел» и онлайн-энциклопедия сказок «ЧИТАЛКИН» попробовали разобраться в истории русской народной сказки. Оказалось, в ней немало сюрпризов.

От байки к сказке

Само слово «сказка» в привычном современному человеку значении стали использовать сравнительно недавно. В одной из воеводских грамот XVII века зафиксировано употребление этого термина: в ней призывается осуждать людей, которые «сказки сказывают небывалые». До этого слово «сказка» обычно обозначало документ юридического характера (например, ревизские сказки содержали поименные списки населения). А разного рода устные рассказы, к которым относятся и сказки, назывались «байками» или «баснями» (от «баять» — говорить, сказывать).

Но есть версия, что слова «сказка», «байка», «баснь» в качестве обозначения произведений одного жанра были известны людям с древнейших времён. Первое употребляли больше в разговорной речи, два других — в книжной. В сказочных текстах это легко заметить по устойчивым формулировкам: «ни в сказке сказать, ни пером описать», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

Сейчас в это трудно поверить, но изначально церковь не одобряла сказки. Они были настолько популярны в народе, что богослужители видели в этом грех

Среди первых сказочников были скоморохи — в их обязанности входило веселить народ. Некоторые цари (например, Иван Грозный, Василий Шуйский, Алексей Михайлович и другие) держали у себя при дворе людей, которые исполняли сказки, когда царь отходил ко сну.

Позднее почти у каждого зажиточного помещика или дворянина обязательно был специальный человек, знающий и рассказывающий сказки. Этот факт, кстати, заметен и в популярных сказочных текстах. Например, в сказке о двух ворах, которые украли шубу и не могли её поделить. Один из них пробирается ночью к спящему барину и, заменив сидящего в комнате сказочника, рассказывает о произошедшем в форме сказки, а сонный барин определяет, кому должна достаться шуба.

Чем отличались мужские и женские сказки

Долгое время жанр сказки был популярен только среди мужчин. Во многом это было связано с их работой: мужские промыслы (рыболовный, охотничий, лесозаготовительный и другие) непременно сопровождались исполнением сказок во время как работы, так и отдыха.

Многие представители других мужских профессий (солдаты, мельники, сапожники, ямщики, пастухи, плотники, печники, торговцы) тоже сочиняли и рассказывали сказки. Распространялись она быстро и просто, ведь из-за своей работы рассказчики много передвигались по стране. Мужчины рассказывали как «долгие» сказки о чудесных приключениях различных героев, так и короткие юмористические истории, иногда с эротическим содержанием.

Как это ни удивительно, женщины рассказывали сказки гораздо реже, чем мужчины. Обычно это происходило во время бесёдных посиделок, где девушки рукодельничали. Иногда это было связано и с профессиями женщин: например, няни читали сказки, чтобы развлечь или научить чему-то ребенка.

Три типа сказок: о животных, волшебные и бытовые

Сказка обычно «сказывается», а это предполагает, что у неё обязательно должен быть читатель и слушатель. При этом сказками можно называть абсолютно разные по форме, содержанию, композиции и объему произведения. Самое главное, что объединяет все сказки — они повествуют о чем-то выдуманном, нереальном.

До сих пор не существует единой классификации сказок. Чаще всего выделяют три основные группы: сказки о животных, волшебные сказки и бытовые сказки. В сказках о животных действующими лицами, как можно догадаться из названия, становятся звери, птицы, рыбы, иногда растения и предметы. Эти тексты комичны, так как все герои в них напоминают людей.

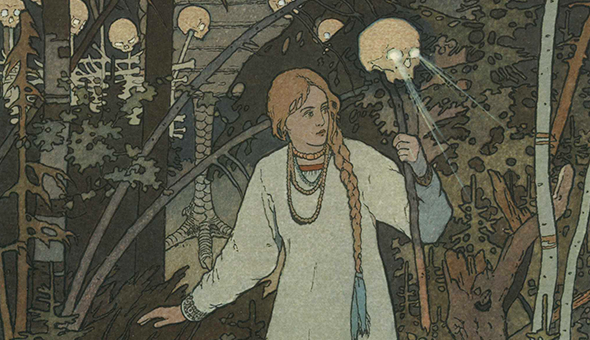

Волшебным сказкам в русской фольклорной традиции отводят более значительное место. Они отличаются своеобразным композиционным строением, приключенческим характером сюжетов, особым набором персонажей и чудесных предметов-помощников.

В бытовых сказках речь идёт об обычных людях. Их герои — глупцы и лентяи, воры, разбойники, хитрецы

В сказках хорошо отражаются представления древнего человека о мире. Например, вера в то, что всё в природе наделено жизненной силой. Именно поэтому животные, растения и предметы в них одушевляются: они говорят и часто ведут себя, как люди. В сказках человек может вступать в брак с животным, иметь с ним детей, менять человеческий облик на звериный, и наоборот. Например, младший царевич женится на лягушке, которая, сбрасывая шкурку, превращается в красавицу; выпивший воды братец становится козленком; Иван — медвежье ушко оказывается сыном медведя и похищенной им девушки.

Почему народные сказки чаще всего жестокие

Фантастические образы, путешествия героев в иной мир, связаны с важным для архаического общества обрядом перехода из одной возрастной категории в другую, называемым инициация (посвящение). Обряд заключался в том, что экзаменуемых изолировали в какой-либо лесной хижине и заставляли проходить разные, иногда очень жестокие испытания, писал знаменитый фольклорист Владимир Пропп.

Одни и те же сказочные сюжеты встречаются у разных народов. Отличаются они своими художественными особенностями и специфическими национальными чертами.

Главными героями бытовых и волшебных сказок народов Севера и Сибири часто бывают оленеводы и охотники, у жителей прибрежных территорий значительное место отводится морю и рыболовству. Еще бóльшая разница чувствуется в сказках о животных: в одних текстах фигурируют лоси, тюлени, олени, росомахи, в других — лисы, медведи, волки, зайцы. Конечно, много общего можно найти и в сказках соседствующих народов.

Когда сказки стали записывать и читать детям

Первые сборники русских сказок появились в конце XVIII века. Тексты в них сильно изменены и больше напоминают замысловатые повести. До сих пор наиболее полным собранием русских народных сказок считается сборник, выпущенный А. Н. Афанасьевым в середине XIX века. В то время сказки звучали повсюду, но сведений о самих сказочниках в книге почти нет. А вот в начале XX века интерес к жанру заметно вырос — тогда их стали целенаправленно записывать в разных регионах.

Сказочные тексты из репертуара нянь и бабушек начали публиковать в хрестоматиях и учебниках, начиная со второй половины XIX века. Именно они считаются детскими. Среди таких изданий с многотысячным тиражом была учебная книга «Родное слово», подготовленная К. Д. Ушинским в 1864 году для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Именно в ней впервые опубликовали сказки, которые сегодня мы считаем народными. Многие из них построены по кумулятивной структуре — на повторении однотипных эпизодов. Самые известные примеры — «Теремок», «Колобок», «Репка», «Золотое яичко». Эти сказки издаются в небольших детских книжках и сегодня.

Появились сборники, посвященные сказочной традиции определенной территории или творчеству отдельного, наиболее талантливого, исполнителя сказок. Начиная со второй половины ХХ века сказки исполняли в основном женщины, и ориентированы они были только на детскую аудиторию.

Русские народные сказки в большинстве случаев первое чтение для ребёнка. Сегодня это уже не только печатные произведения, но в том числе и книги-игрушки, аудиосказки. Наконец, есть видео — мультфильмы, основанные на сказках, и ролики, в которых произведения читают известные актёры и ведущие.

«ЧИТАЛКИН» — это уникальная видеобиблиотека, созданная Фондом «Маленькое кино» при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Здесь вы найдёте классические и современные произведения, которые читают актёры, авторы, музыканты, а также сами дети и их родители. Вся литература рекомендована педагогами и психологами и помогает привить ребёнку вкус к чтению.

История русских народных сказок

Сказками называются общенародные устные произведения, в которых изображаются приключения фантастических героев. В древности они назывались «баснями», «байками». Рассказчики сказок до сих пор называются в народе «баянами», «баюнами», «баутчиками» и «бахарями.»

Сказки в народном быту служат в настоящее время для забавы, времяпровождения. Народ не относится к ним с такой серьезностью, которая проявляется у него в отношениях к песне. Такое различие в отношениях к этим видам устного творчества выражено самим народом словами: «сказка — складка, песня — быль». Этими словами народ проводит резкую черту между обоими видами творчества: сказка, по его убеждению — порождение фантазии, песня — отражение былого, того, что было народом на самом деле пережито.

Сказки очень рано превратились у нас в источник забавы. В «Cлове о богаче и бедняке» (XII век) описывается, как забавляется древнерусский богач на сон грядущий: домочадцы и слуги «ноги ему гладят… инии гудуть, инии бают (подразумевается сказки) ему…». Значит, уже в глубокой древности происходило то, что нам известно из позднейшей эпохи крепостного права XVIII-XIX века.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СОСТАВ РУССКИХ СКАЗОК

Сравнение по содержанию русских сказок с сказками других народов показало чрезвычайное сходство их. Так, напр., в русской сказке об «Одноглазом великане» рассказывается почти то же самое, что известно нам из «Одиссеи» Гомера о циклопе Полифеме, Одиссее и его спутниках; таким образом, русская сказка чрезвычайно похожа по сюжету на древнегреческий миф. Замечательно, что сходны сказки не только у народов ариоевропейских: многие сказки, различаясь в подробностях, сходны между собой по существу у народов самых разнооборазных рас: ариоевропейской, монгольской, даже черной.

Сходство сказок у разнообразных народов объясняется следующиими причинами: 1) сходством условий жизни у разнообразных народов; при таком сходстве творческая мысль у народов, отделенных друг от друга пространством и временем, должна была приходить к однородным результатам независимо друг от друга; 2) сходство сказок собственно у ариоевропейских народов отчасти может быть объяснено сохранением отдельными племенами поэтических традиций, бывших некогда общим достоянием ариоевропейской расы до ее распадения на отдельные племена; 3) сходство сказок ариоевропейских народов других рас может быть объяснено также взаимными заимствованиями, совершавшимися под влиянием мирных и военных отношений различных рас.

Установлено в настоящее время несколько путей, по которым сюжеты сказок могли от одних народов попадать к другим. Два ученых, Бенфей и Либрехт, полагают, что центром, откуда сказочные сюжеты распространялись во все стороны, была Индия. Бенфей перевел на немецкий язык сборник индийских сказок «Панчатантра» («Пятикнижие»), снабдив его обширным комментарием. Распространение сказок отсюда он связывает в распространением буддизма: именно из Индии сюжеты сказок вместе с буддизмом попали в Тибет, к монголам; отсюда монголами они были занесены в Европу, восточную часть которой они завоевали в половине XIII века; они передали сказки русским, а от русских они перешли к западным европейцам. Таков один из возможных путей передачи сказок, намеченный наукой. Либрехт намечает другой путь: из Индии сказки перешли на юг к арабам; от последних в Византию, а из Византии в Европу, восточную и западную. Таков другой путь заимствований. Но если возможно было заимствование сказочных сюжетов русскими и западно-европейцами из Индии через посредство монголов и Византии, то не менее вероятным представляется и заимствование сказочных сюжетов индийцами, монголами и арабами теми же путями у европейских народов. Завоевание Малой Азии, Ирана и части Индии Александром Македонским должно было подготовить возможность заимствований у греков указанными народами.

Переходы сказочных сюжетов от одних народов к другим, конечно, сопровождались их изменением и смешиванием друг с другом. Поэтому отличить, что в сказке принадлежит местному народому и что заимствовано, трудно: сказки по своим сюжетам и обработке — международны и лишь слегка носят национальный отпечаток.

Сказки делятся на следующие три разряда: 1) сказки о животных, 2) сказки со следами мифологии и 3) сказки бытовые.

Сказками о животных (животным эпосом) называются такие, в которых действующими лицами являются дикие звери, реже — домашние животные. Эти сказки должны были возникнуть в ту эпоху, когда основные занятия заставляли человека часто сталкиваться со зверями, т.е. в эпоху звероловства и скотоводства. В эту эпоху борьба со зверями была очень опасна, вследствии плохого вооружения человека; человек казался самому себе слабым сревнительно с целым рядом хищных зверей; наоборот, многие звери должны были представляться ему необыкновенно могучими. Под влиянием анимистического мировоззрения человек приписывал зверям человеческие свойства даже в преувеличенных размерах: крик зверя или птицы был человеку непонятен, но человеческая речь зверям и птицам понятна; зверь и птица знают больше, чем человек, и понимают стремления человека. В эту эпоху возникло убеждение в возможности превращения в зверя и обратно. Рост человеческого могущества должен был постепенно ослаблять эти взгляды и убеждения, и это должно было отразиться на содержании сказок о животных.

Главными действующими лицами русских сказок являются лиса (в индийских сказках вместо лисы — шакал), волк, медведь, заяц, коза и козел, бык, лошадь, собака, ворон, петух. Наиболее часто героями сказок о животных являются лиса и волк. Объясняется это тем, что, во-первых, с ними человеку чаще всего приходилось сталкиваться в хозяйственной деятельности; во-вторых, эти звери по величине и силе занимают в животном царстве середину; наконец, в третьих, благодаря предыдущим двум причинам, с ними человек имел возможность очень близко познакомиться.

Лиса послужила предметом обширного эпоса в Западной Европе: Во Франции этот эпос называется Roman de Renart, а в Германии — Reinhart Fuchs. И в западно-европейском животном эпосе, и в наших сказках, лиса одинаково представляется зверем пронырливым, коварным, хитрым, своей хитростью берущим перевес над другими зверями, более сильными, чем она — над волком и медведем. В наших сказках лиса носит ряд прозвищ: кума-лиса, лисичка-сестричка, лиса-Патрикеевна, Лизавета Ивановна и т.д.

Волк выступает уже с иными чертами: он зол, жаден, прожорлив, но глуп и недогадлив; лиса часто подшучивает над ним и проводит его, но волк всякий раз снова дается ей в обман.

И волк и лиса выступают в сказках с резко определенными чертами. Гораздо менее определенным образом является медведь: отличительная черта его — недогадливость.

СКАЗКИ С СЛЕДАМИ МИФИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Сказки со следами мифических представлений это те, в которых изображается борьба светлого божества с темными, иначе говоря, смена времен года, дня и ночи с анимистической точки зрения.

В некоторых сказках этого разряда прямо идет речь о силах природы, так как они называются собственными именами. В сказке об Иване Белом Ветер, Дождь и Гром женятся на трех сестрах-царевнах; брата их царевича они учат разным мудростям: Гром учит его грохотать, Дождь — лить потоки и топить города и села, Ветер — дуть; в сказке о Федоре Тугарине рассказывается о том, как Ветер, Дождь и Гром сватаются за красавиц и уносят их с собой. В других сказках герои и героини изображаются с солнцем, месяцем или звездами на голове, лице и на лбу: это указывает на связь этих образов с небесными светилами.

Но обыкновенно в сказках с мифическим содержанием борьба светлого божества с темными изображается при помощи фантастических образов. Замирание природы осенью и зимой представляется в образе похищения красавицы какими-нибудь чудовищами, драконами, или в образе усыпления, окамениния, околдования красавицы. Туманы и тучи, закрывающие солнце и препятствующие его благотворному воздействию на земную красавицу-природу, олицетворяются в образе Змея; стужа и холод представлены в образах Мороза или, чаще, Кащея-бессмертного, а зима, заставляющая всю природу окостенеть, в образе Бабы-яги костяной ноги. Герои этих сказок ставят себе целью возвращение похищенных красавиц или их оживление, если они окаменели, уснули и т.д., т.е. оживление природы. Эта цель достигается при помощи особых диковинных предметов или существ: так, в сказках упоминаются такие предметы, как золотые яблоки, конь златогривый, олень-золотые рога, свинка-золотая щетинка, жар-птица, которые, по-видимому, намекают на золотые лучи солнца; другой разряд диковинок, упоминаемые в сказках, как, напр., сапоги-скороходы, ковер-самолет, вероятно, означает ветер или быстро несущиеся тучи; мертвая и живая вода, оживляющая мертвых, — это роса, весенние и летние дожди, оживляющие природу; скатерть-самобранка — это образ обилия, наступающего в природе весной и летом.

В сказках с мифическим содержанием главными представителями темных сил являются: 1) Баба-яга и 2) Кащей-бессмертный

Из сюжетов, разработанных сказками с мифическим содержанием, наиболее интересны следующие: 1) борьба с змеем, 2) превращение людей: царевна-Лягушка, сестра Аленушка и братец Иванушка, и т.д., 3) выполнение трудных задач: герои должны добыть красавиц, чудесные предметы, построить в одну ночь дворцы и сады и т.д. В этом им помогают жена, мать, девушка фразой «утро вечера мудрее: ложись спать, — все будет исполнено».

БЫТОВЫЕ СКАЗКИ

Бытовыми сказками называются такие, в которых отражаются черты народного быта. Они делятся на два разряда: к первому принадлежат сказки, в которых есть следы мифических или вообще древних воззрений; ко второму относятся сказки, в которых есть следы христианских воззрений и которые по своему происхождению относятся к более поздней эпохе. Бытовые сказки включают в себя следующие темы: брак близких родных, падчерица и мачеха, младший брат и старшие братья, о правде и кривде, и т.д.

Загадками называются краткие произведения, в которых о каком-нибудь предмете говорится аллегорически, т.е. при посредстве образов, имеющих лишь очень отдаленное сходство с предметом. Цель загадок состоит в том, чтобы их отгадывать.

Наши сказки изложены большей частью стихотворным размером, часто с рифмами. Умение загадывать и отгадывать загадки считалось в древности признаком глубокомыслия, особой мудрости. Так, на Востоке состязались между собой в мудрости при помощи загадок Соломон и царица Савская. У древних греков загадывает загадки чудовище Сфинкс. В скандинавском эпосе «Эдде» состязаются в мудрости, при помощи загадок, боги с великанами. У нас загадки задают Баба-яга и русалки. Загадывание и отгадывания загадок встречаются в индийской и финской поэзии. Умение отгадывать загадки в древности могло сыграть в жизни отгадчика важную роль: обреченный на казнь иногда получал жизнь под условием разгадать загадку; в сказках нередко добрый молодец может жениться на царевне, если разрешит заданную царем загадку; в песнях русалка загадывает встречному загадки, и если он не угадает, она может защекотать его до смерти.

Загадки — произведения весьма древнего происхождения. Но таких до нас дошло мало. Многие из загадок обязаны своим происхождением письменности. Особенно много таких загадок у нас должно было появиться с того времени, когда в нашу литературу проникли переводные произведения, заключавшие в себе мудреные «вопросы» и «ответы» на них, т.е. с XI в.

Вероятно, к числу древних загадок надо отнести те, которые предлагаются русалками в песнях: «Да что растет без коренья (камень), да что цветет без цвета (папоротник), да что бежит без повода (вода)».

Возможно, что древними загадками являются и те, в которых речь идет о стихиях природы и которые, следовательно, были навеяны мифическими представлениями. Таковы следующие загадки: «Что без огня горит» (солнце). — «Красна девушка по небу ходит» (солнце), — «Стоит дерево середь села, а в каждой хатци по гиляци» (по ветки, — солнце), — «Стоит дуб-стародуб, на том дубе-стародубе сидит птица-веретеница, никто ее не поймает — ни царь, ни царица, ни красная девица» (солнце на небе), — «Сито свито, золотом покрыто; кто ни взглянет, тот заплачет» (солнце), «Из окна в окно — золотое веретено» (солнечный луч). — «Два быка бодутся, вместе не сойдутся» (небо и земля). — «Поле полянское, стадо лебедянское, пастух вышинский» (месяц, пасущий звездное стадо). — «Шли козы мостом, увидели зарю, попадали в воды» (звезды). — «Черная корова весь мир поборола» (ночь). — «Заря-заряница, красная девица, по полю ходила, ключи обронила, месяц видел, солнце скрало»(роса). — «Конь бежит, земля дрожит» (гром). — «Тур ходит по горам, турица-то по долам, тур свистнет, турица-то мигнет» (гроза).

Некоторые загадки имеют отношение к хозяйственной деятельности древне-русских славян. «Месяц Новец днем в поле блестит, к ночи на небо слетел» (серп). — «Баба-яга вилами нога, весь мир кормит, сама голодна» (соха). — «Два корабля идут с Божьего суда, а третий на Божий суд» (снопы на телеге).

Загадки на ряду с большинством других устных произведений преследовались духовенством. По окружной грамоте Алексея Михайловича загадывающие загадки также осуждаются, как и поющие бесовские песни.

Первоначально пословицы входили в состав небольших рассказов о каких-нибудь событиях, сказок, песен и представляли метко и кратко выраженное обобщение того, о чем шла речь в рассказе или песне. Отличаясь часто мерностью склада, имея нередко созвучия в начале и в средине (аллитерацию) или в конце (рифму), эти обобщения легко запоминались, выделялись из рассказов и даже переживали в народной памяти самые рассказы. Примерами пословиц, до сих пор связанных с рассказами или песнями, могут служисть следующие: «В горе жить не кручинну быть, а нагому ходить — не соромиться» (из песни), «от радости кудри вьются, в печали секутся», «нос вытащит, хвост увязит, хвост вытащит, нос увязит» (из сказки о журавле), «и ракитовый куст за правду стоит» ( из сказки об

убитой сестре и дудке), «битый небитого везет» (из сказки), «то старина, то и деяние» (из старины).

Пословицы в народном быту играют важную роль: они служат руководящими принципами деятельности; на них ссылаются в оправдание своих поступков и действий, ими пользуются для обвинения или обличения других. Важное значение пословицы народ выразил в пословицах же: «Старинная пословица во век не сломится», «старинная пословица не мимо молвится», «добрая пословица не в бровь, а прямо в глаз», «на пословице суда нет».

Пословицы касаются исторических событий, отражают древний быт, верования языческие и христианские, семейный и общественный быт, мораль, и т.д.

Пословицами называются краткие изречения, в которых высказывается суждение о каком-нибудь предмете или событии. В древности пословицы назывались «притчами».

ПОГОВОРКИ

Поговорками называются выражения, употребляемые в разговоре, чаще всего, в форме сравнений, для того, чтобы придать речи особую наглядность. «Поговорка, — говорит народ, — цветочек, пословица — ягодка». Поговорки называются также «присловьями» и «присказками». Примеры: «Вертится, как бес перед заутреней», «Как две капли воды», «Один, как перст», «Ни дать, ни взять», «Как снег на голову», «На помине легок», «Не по дням, а по часам растет», «Ни вздумать, ни взгадать, ни пером описать», «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается».

Большою популярностью у нас пользовались сборники, известные под именем «Пчел». Эти сборники состоят из кратких изречений или афоризмов, выбранных из св. Писания, сочинений отцов церкви и даже светских писателей греко-римской языческой древности и касающихся разных вопросов нравственной и обыденной жизни. Первый сборник такого рода составлен был преподобным Максимом Исповедником (ум. 662 г.) под заглавием «Главы богословские, или выбор из писателей наших (христианских) и внешних (языческих)». Св. Иоанн Дамаскин составил два таких сборника, под заглавием «Священные подобы» (т.е. сходные по содержанию места), причем материал распределен по предметам в алфавитном порядке. Монах Антоний (XI в.) составлял такого же рода сборник под именем «Пчела» (по-гречески Мелисса); название это дано было для характеристики сборника: подобно тому, как пчела собирает мед со множества разнообразных цветов, так и монах Антоний трудолюбиво собирал меткие афоризмы и изречения из сочинений разных авторов. У Антония изречений из светских писателей меньше, чем у Максима Исповедника.

Славянский сборник «Пчела» представляет соединение сборников Максима Исповедника и монаха Антония. Материал разделен на главы по предметам, напр.: о добродетели и злобе, о мудрости, о чистоте и целомудрии, о правде, о богатстве и убожестве, о благодати, о милостыне, о власти и княжении, о лжи и клевете и пр. Изречения, касающиеся одного какого-нибудь предмета, распределяются друг за другом в известном порядке: сначала помещаются цитаты из Евангелия, Апостола, Ветхого Завета, преимущественно из Притчей, Экклезиаста, Сираха, затем из отцов и учителей церкви и, наконец, из древних языческих писателей и вообще знаменитых людей, а именно изречения и афоризмы Плутарха, Демокрита, Диогена, Исократа, Менандра, Геродота, Эврипида, Пифагора, Демосфена, Сократа, Ксенофонта, Аристотеля, Катона, Эпикура и др. Примеры изречений из языческих писателей : «ни коня без узды возможно есть держати, ни богатства без ума» (Пифагор); «мудра дума паче многих рук, мудрый паче крепкого» (Диодор); «лукавии мужи, аще и благою речию совещают, нрава деля (ради) неверни суть» (Плутарх). Иногда в «Пчеле» помещаются басни и даже рассказы.

Пример басни: «Волк, видев пастуха едущи чужи овци отаи (скрытно) в куче (в хижине), и рече: о, колико бысте голкы (шуму) съставили, оже бых то я сотворил!»

«Пчела» давала древнерусским читателям и писателям возможность щеголять афоризмами и изречениями и делать ссылки на писателей, сочинений которых они и не читали.

Многие изречения, помещенные в «Пчеле», вошли в пословицы, и наоборот, в позднейшие списки «Пчелы» помещаются иногда на ряду с изречениями из упомянутых источников наши устные пословицы.

С именем Святослава Ярославича, князя Черниговского, связаны два сборника: «Изборник 1073 г.» и «Изборник 1076 г.».

«Изборник» 1073 г. представляет перевод греческого сборника начала X в., сделанный для богарского царя Симеона и переписанный для Святослава. По содержанию своему он очень разнообразен. В нем помещены извлечения из сочинений отцов церкви и других писателей на богословские темы, напр., «Исповедание веры» св. Никифора, патриарха константинопольского, «Ответы» Анастасия Синаита на предложенные вопросы, поучение о злой жене — отрывок из поучений Златоуста; на исторические темы, как, напр., «Летописец вкратце» патриарха Никифора, в котором изложены исторические события от Августа до Константина; на темы философские, Максима Исповедника и Феодора пресвитера Раифского, напр., статьи о ествестве, количестве, качестве, различии; по вопросам теории словесности («реторики»), Георгия Херобоска, как, напр., статья о приемах изображения и выражения, «о образех», т.е. о тропах и фигура, из которых рассмотрены 97; вот некоторые из них: инословие (аллегория), превод (метафора), сприятие (синекдоха), изобилие (плеоназм), лицетворье (олицетвориение), отъимение (метонимия), поругание (ирония). Пример объяснения аллегории (инословия) : «Инословие убо есть ино нечто глаголющи, и ин разум указующи, яко еже речено от Бога к змию: проклят и ты от всех зверий; слово бо яки змии есть, на диавола же ино речене (сказано) змием нарицаема, разумеваем».

Рукопись «Изборника» 1073 г. представляет и замечательный памятник древней рукописной живописи: на первом месте изображен князь Святослав с семьей; на втором месте изображен Иисус Христос, держащий в левой руке евангелие, и правою — благословляющий, по обеим сторонам Христа изображены два павлина; на третьем месте изображен храм с тремя куполами, на арке — лик Спасителя, а по сторонам храма — павлины и другие птицы.

По серьезности содержания «Изборник» 1073 г. представлял большие трудности для древней читающей публики.

Легче был по содержанию «Изборник» 1076 г. В состав его вошли статьи религиозно-нравственного характера: краткие толкования св. Писания, статьи о молитве, о посте, о чтении книг, «Поучения детям» Ксенофонта и Феодоры.