Сказки – это серьёзно!

Газетный выпуск № 2021_025

Филологи подготовили несколько научных работ, посвящённых курским сказкам, которые вполне могут стать одним из брендов области

Вот эти слова – «сказки Курского края» и привлекли внимание редакции. Что может быть интереснее: сказки, да ещё курские, и оказывается, что их немало. Более того, их изучают. Этим занимается научно-исследовательская лаборатория фольклорной лексикографии. По просьбе «Курской правды» Сергей Павлович подробно рассказал о своей научной работе.

– Сергей Павлович, давайте для начала поясним читателям, что такое вообще лексикография.

– Определение здесь следует из самого слова: с древнегреческого «лексикон» – словарь, а «графо» – пишу. Таким образом, лексикография – это раздел языкознания, занимающийся вопросами составления словарей, наука, изучающая семантическую, то есть смысловую структуру, особенности слов, их толкование.

Лексикография представляет слово в совокупности всех его свойств, поэтому словарь оказывается не только уникальным и незаменимым пособием по языку, но и важнейшим инструментом научных исследований. Чтобы было ещё понятнее, назову имя лексикографа, которого все в России знают, – Владимир Даль.

– Получается, что ваша лаборатория составляет, скажем так, сказочные словари?

– Основное направление исследований научно-исследовательской лаборатории – всестороннее изучение языка русского фольклора. И да, особое внимание курские лексикографы обратили на сказочные тексты. Качественных записей курских сказок немного.

Работа над созданием лексикографического комплекса курских сказок весьма трудоёмка, требует значительных усилий и времени. Она началась в 2007 году, на сегодняшний день выпущено три очереди словарной продукции.

Наш корреспондент посмотрел некоторые монографии и статьи, подготовленные лабораторией. Там много любопытного. Вот, например, в одной из статей есть такой фрагмент: «В курских сказках, вошедших в сборник А.Н. Афанасьева, находим топоним Крым-град, который не встречается ни в каких других текстах: «Пошёл муж во Крым-град зелья купить, жене зельем живот лечить!» Но всё же это тексты для специалистов.

А вот пару тимских сказок мы приведём, чтобы читатель получил хотя бы некоторое представление о том, что это такое. Это же тоже курский, как сейчас модно говорить, бренд. Понятно, вузу такое не потянуть. Нужен спонсор. Будем надеяться, что меценат такой рано или поздно найдётся. Чудеса ведь не только в сказках бывают.

Базой для создания первого тома послужили сказки, записанные в Тимском уезде Курской губернии в 1863 году Ф. Белкиным. О собирателе, опубликовавшем сказочные тексты, известно очень мало, его имя включено в биобиблиографический словарь «Русские фольклористы». Общее количество сказок равняется 14. Тексты сказок Тимского уезда не переиздавались и являются библиографической редкостью.

Во второй том вошли сказки, записанные в Курской губернии, из собрания А.Н. Афанасьева, восемь выпусков которого впервые вышли в 1855–1863 гг. Общее количество сказок равняется 15.

Из сказок Тимского уезда, записанных Ф. Белкиным

Никола-дурак

Ведуть волка продавать. Он спрашиваить: «Что дать за волка?» – «Сто копеек». Он узял и отдал. Привёл волка домой и говорить: «Вот табе, жана, продал платья за волка». Она яво изругала. – «Ну, гырть, поставь-ка в печку вару!» Она поставила. Он узял этим варом облил волка так, что с няво шерсть послезла.

Пошёл к братьям и говорить: «Братья!» Они сказали: «Что, дурак?» – «Да что, гырть, у мене есть штука!» – «Какая?» – «Да с того свету пришла! В мене было четыре овчёнки. Я их пустил на ночь туда. Нараня устал, там их Бог знать сколькя, не перешшитаешь!» Братья яму сказали: «Дай нам на ночь. Вот табе две тысячи рублёв».

Один брат узял яво да загнал к овцам. Нараня устал, и там овец ничяво нету. Он их усех поел. Он узял и отдал яво другому брату и не сказал, что он у няво поел усех овец. Там брат пустил яво к овцам. Нараня устаёть, там ни одной овечки нету. И говорить с братом: «Давай за это утопим!»

Пошли. Посадили яво у мешок. Прорубили пролубку.

– «Пойдём же теперь по колу возмёмь, чтоб нам яво уместя пхать! А то если одному пхнуть, то один будя грешен». Пошли. А дурак закричал: «Ой, братцы! Ня вмею ни читать, ни писать, хочуть на царство сажать!» Ехал барин на тройки бурых. Подскочил к няму и говорить: «Что ты кричишь?» – «Да как жа мне не кричать – не умею ни читать, ни писать, а за чтой-то мене хочуть на царство сажать». – «Посадитя мене. Я вмею читать и писать. Вот табе тройка лошадей». Дурак завязал яво у мяшок, сел и уехал.

Братья пришли, скапнули яво у воду и пошли. А дурак пришёл к ним и говорить: «Посмотритя-ко, я жив. Вы как мене туда вопхнули, а я закричал: «Бур, бур!» Накупил сабе там тройкю лошадей, бурых». Те братья сказали жёнам: «Вопхнитя нас у речку!» Жёны пошли, вопхнули их. Они там закричали: «Бур, бур!» А жёны и гoвoрять: «Ловитя там и бурых, и пегих, и всяких, какия толькя попадутца!» Там они и остались.

Вот жёны и говорять: «Давайтя яво у мешок завяжем, на речки пральниками (вальками) будем колотить». Завязали. Пошли за пральниками. А он закричал: «Ня вмею ни судить, ни рядить, хочуть у судьи становить».

Едет купец и говорить: «Я, говорить, умею и судить, и рядить. Поставь меня у судьи». Он завязал яво у мешок. А сам сел на яво лошадь и уехал.

Жёны пришли и узяли этого купца колотить пральниками. Дурак выскочил и закричал: «Разбой! Бабы мужика убили!» Сбежалси народ. Их сичас схватили, посадили у острог.

А он стал жить-поживать да добра наживать.

Материалом для создания третьего тома лексикографического комплекса курских сказок послужили тексты, записанные летом 1980 года студентами и преподавателями Курского государственного педагогического института во время фольклорной практики, которая проходила в селе Бобрава Беловского района Курской области.

Тексты были получены от одного информанта – Струковой Дарьи Васильевны, записи сделаны профессором Ю.И. Юдиным. В сборник «Бобравские сказки» вошло 23 текста.

– А курские сказки отличаются от сказок других российских регионов? И если да, то чем?

– Безусловно, отличия есть. Они наблюдаются на разных уровнях: репертуарном, сюжетном, языковом, который нас интересует прежде всего. Лексическая специфика обнаруживается, как правило, за пределами литературного языка, поэтому наиболее пристальное внимание уделяется диалектным словам.

Самая интересная с точки зрения выявления территориальной специфики сказочного текста категория лексики (она же и самая многочисленная) – это собственно лексические диалектизмы.

В качестве примеров приведу несколько глаголов: жигнуть, прощипать, рачить, скапнуть, скрячить (обозначают физические действия), обопреть, распечься (обозначают состояние), маньячиться, сигнуть (глаголы движения).

«Братья пришли, скапнули яво у воду и пошли». Глагол «скапнуть» В.И. Далем объясняется как «скинуть копком, сковырнуть».

«Пчёлка влетела в трушшобинку да как жигнёт Козу за луплёный бок». Даль даёт объяснение этому слову: жигнуть – «производить чувство, подобное ожогу».

Обращает на себя внимание то, насколько тексты курских сказок нагружены специфической лексикой. Это требует определённых лексикографических разысканий.

Что обозначают, например, слова «трушшобинка», «луплёный»? Попробуйте догадаться. Не всякое слово есть в словарях. Поэтому так ценны фольклорные тексты: в них можно обнаружить следы на цыпочках ушедших русских слов.

Но мы изучаем не только сказки. Каждый фольклорный текст, например песни, записанные в нашей области, бережно обрабатывается и вносится в копилку курского фольклора, где уже находятся образцы различных жанров.

Из сказок Тимского уезда, записанных Ф. Белкиным

Старик повёз яво ишшо. Ехали, ехали. Пришлось им переезжать мост. Вот он увидял мальчика в воде – рыбку пискарика и сказал: «Батюшка, дай я яво поймаю!»

Вот он пошёл. Пискарик рыбка проглотил яво. А отец уехал от яво. Он узял перочинный ножичек, разрезал эту рыбку и выляз. Летять семь птиц и говорять: «Что дашь, мы тебе выташшим из воде». – «Я дам вам, гырть, эту рыбку». Оне выташшали яво, и он отдал им рыбку. Потом сказали яму: «Выдярни из нас по пяру! Если мы табе занадобимси, то прижги эти перья, и мы тотчас прилятим!»

Вот он ишёл, ишёл. Стоить трёхэтажный дом. Он увошёл в няво и увидял там девицу. Она сказала яму: «Зачем ты, младой юноша, пришёл? Ты тут погибнешь!» Он сказал: «Ничяво!» Он лёг под кровать.

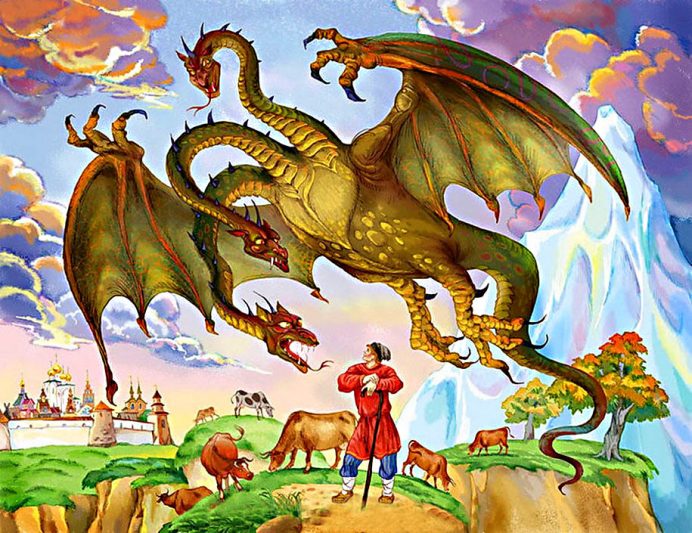

Прилятаить двенадцатиголовый змей и говорить: «Чтой-то Руськость пахня?» Она яму говорить: «Ты по Руси лятал и русскаго воздуху набралси». Когда он начал сосать ея тело и опустил руку под кровать, то этот юноша схватил яво за руку. Змей разозлилси и говорить: «Пусти, а то убью!» – «Не бось, гырть, не убьёшь!» – «Вот кто-то прислал мне младаго юношу, какой он сладкий!» – «Да сладка конфетка, да неравно подависси!»

Змей говорить: «Давай стражатца!» – «Давай», – говорить юноша. Вот юноша говорить: «Расходись!» Змей разошёлся и хотел яму голову срубить, но юноша отошёл вбок и разрубил яво пополам, и поднял каменную гору, и положил яво под гору.

Потом приходить к этой девице, начал успрашивать, кто она? – «Я царская дочь и унесена этим змеем». Тогда он сказал: «Пойдём, я тебе отведу к твоему отцу». Когда они пришли, царь благодарил яво и отдал замуж за няво.

И не просто находятся, а постоянно изучаются, сопоставляются с устно-поэтическими и прозаическими шедеврами из других регионов, используются в качестве иллюстративного материала при написании научных статей и монографий.

– Сергей Павлович, приведите, пожалуйста, примеры такой работы. Что уже есть в результате?

– В начале 2019 года в издательстве Курского государственного университета вышла книга М.А. Бобуновой «Лексикографический комплекс фольклорных текстов: Песни Курской губернии».

Это издание является первым из задуманной серии лексикографической продукции, подготовленной на базе научно-исследовательской лаборатории фольклорной лексикографии.

Результаты научной деятельности нашли отражение в монографических исследованиях, статьях в российских и зарубежных изданиях, сборниках научных трудов, издаваемых на базе лаборатории.

Научно-исследовательская лаборатория фольклорной лексикографии при Курском государственном университете получила официальный статус в 2009 году, а впервые коллектив учёных-лингвофольклористов заявил о себе в середине 1990-х годов.

Лаборатория была создана как группа единомышленников, объединённая профессором А.Т. Хроленко, и довольно скоро заняла ведущее положение в научной жизни не только филологического факультета, но и университета в целом.

Издательская деятельность лаборатории началась в 1994 году, когда впервые были выпущены сборники научных работ «Фольклорная лексикография», «Фольклорное слово в лексикографическом аспекте», «Исследования по лингвофольклористике». Затем выпуск этих и других сборников приобрёл периодический характер.

– В заключение поделитесь, если возможно, планами?

– Наша работа перспективна. В планах – продолжение деятельности и выпуск ещё как минимум двух полновесных томов лексикографически обработанных курских сказок из архива филологического факультета.

Юрий МОРГУНОВ

В областной библиотеке им. Н. Асеева презентовали сборник курских сказок

На презентации родился красивый афоризм: «Патриотизм начинается со сказок!». Красивый, потому что при всей точности фразы она обладает еще и некоей философической двусмысленностью. Автором афоризма является Елена Паничкина, заместитель председателя Курского отделения общественной организации «Опора России».

Именно с помощью «Опоры» и был издан в Курске сборник сказок, собранных в Курской губернии в XIX веке писательницей Катериной Авдеевой.

Сразу несколько слов о Катерине Авдеевой. Это автор ряда этнографических книг, издательница русских народных сказок, автор книг по домоводству. В четырнадцать лет вышла замуж за иркутского купца. В 1815 году овдовела. Переехала в Курск в 1820 году. Издала «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», выдержавшие еще в том далеком веке восемь переизданий. Сказки «Волк и коза», «Волк и лиса», «Кот, лиса и петух», «Колобок» и другие прочно вошли в репертуар начального детского чтения. Записанные Авдеевой сказки были названы русским лингвистом Владимиром Проппом «первой подлинной записью из уст народа». В Курске исследованием жизни и творчества Авдеевой занимается известный краевед Владимир Степанов.

Работа была сложной и интересной одновременно. Сумели добиться разрешения снять копию с хранящегося в московских архивах первого издания авдеевских сказок, хотя на единственном экземпляре и стоял гриф «Не копировать». Сумели издать сборник так, что не придерешься. Все использованные краски и материалы проверены соответствующими службами с санитарной точки зрения, ведь книги предназначены для малышей. Семь ярких книжек сказок упакованы в красивую папку-суперобложку: «Сказки-раскраски. По мотивам «Русских сказок для детей» курской писательницы Катерины Авдеевой (Полевой)». Наверху — герб Курской области на фоне российского триколора и надпись «Край, которым я горжусь».

Сами книжки — это тексты сказок с яркими иллюстрациями курских художников (кстати, ручная, так сказать, работа, а не компьютерная графика). В конце — раскраски, а в самом начале — портрет и небольшой рассказ о Катерине Авдеевой. Есть и небольшой словарик для маленьких читателей. Между прочим, на всякий случай, среди корректоров был и профессор одного из курских вузов. Получилось очень впечатляюще, можно и детям заниматься, можно и дарить. Недаром директор областной библиотеки им. Н. Асеева Марина Сойникова назвала сборник «образцом издания сказок».

Тираж приличный — 13 тысяч. Сборники будут распространяться по библиотекам и среди детских учреждений. После презентации к Ирине Ворониной уже подходили сотрудники библиотек и интересовались, как можно приобрести новое издание. С разрешения гендиректора «Мира туризма» публикуем ее контактные телефоны: 58-50-92 и 8-951-077-77-93. Но и остальным курянам не стоит расстраиваться. Как сказала Ирина Воронина, сборник курских сказок появится и в свободной продаже.

«Морозко» и «Сивка-Бурка» родом из Курска

«Сивка-Бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой», – с детства помнятся эти строки, звучащие как заклинание. По узнаваемости народные сказки далеко впереди литературных произведений и популярных песен вместе взятых. Как же мы удивились, узнав, что и «Сивка-Бурка», и «Сестрица Аленушка» родом из Курска.

|

|---|

| В конце курской сказки Иванушка так и остается козленочком |

Куряне – любители небылиц

Об этом интересном факте рассказал научный сотрудник краеведческого музея Виктор Склярук. Понятие «народного» творчества весьма относительно. Исторически сложилось, что каждый регион обладал своим набором обычаев, верований и суеверий. Отличались обряды, характерные для разных губерний, и даже особенности языка. В общем, все, что подразумевается под термином «фольклор». Сказки тоже часть этого понятия. Поэтому в каждом регионе были популярны свои персонажи, а одни и те же сюжеты трансформировались порой до неузнаваемости.

В XIX веке известный исследователь фольклора Александр Афанасьев задался целью собрать как можно больше сказочных историй. Итогом многолетней работы стало 3-томное издание «Русских народных сказок». Там вместе с вариантами их свыше 2 тысяч – самое большое подобное собрание в мире. Скажем, знаменитые братья Гримм собрали около 200 сказок. Первый сборник Афанасьева «Народные русские сказки» включал в себя около 600 текстов, 15 из которых записаны в Курске.

Наши земляки были большими любителями чудесных историй. Эта черта даже отмечается в «Топографическом описании Курской губернии», составленном в 1784 году. «Чудеса ж, небылицы и сказки содержат в отменном замечании», – говорится там. «Курский край XVIII – середины XIX века со сравнительно медленным изменением хозяйственного уклада и быта был благоприятной средой для сохранения в народе и сказок, и патриархального взгляда на природу, старинных обычаев», – отмечает Виктор Склярук.

Среди сказок, записанных Афанасьевым в Курской губернии, «Гуси-лебеди», «Крошечка-хаврошечка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Морозко», «Сивка-Бурка» и многие другие.

Местные варианты сказок

Правда, эти тексты немного отличаются от тех, к которым мы привыкли с детства. Скажем, братец Иванушка в конце истории не превращается в человека, а так и остается козленочком. Что нисколько не омрачает счастья его сестрицы: «После того царь с царицей и с козленочком стали жить да поживать да добра наживать и по-прежнему вместе и пили и ели».

Еще интереснее в этом плане «Сивка-Бурка». Название курского варианта слегка подправлено, получилось «Сивко-Бурко». Ожидаемое «Сивка-Бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой» сократилось до фразы «Сивко-Бурко, вещий воронок», после которой волшебный конь являлся произносящему ее. Современных детей наверняка насмешит, что главный герой в гостях у царевны утирался ширинкой. Как оказалось, так назывался не только элемент штанов, но и отрез ткани в форме полотенца или платка.

Специалисты отмечают, что народные сказки исполнялись особыми людьми – сказочниками. Одна и та же тема в их устах могла трансформироваться и по субъективным причинам (пристрастия самого сказочника, его одаренность), и по объективным, например, в зависимости от характера аудитории. Афанасьев первым привел русский фольклор в систему, издав тот самый сборник русских народных сказок, а также книги легенд, детских и заветных сказок. Кстати, не все собранные ученым сказки можно читать детям: Афанасьев записывал их со всеми словами и оборотами повседневной речи. Современники считали, что название одной из заветных сказок Афанасьева, «П. и ж. », очень точно характеризует систему российского государственного управления.

Подписаться на «Друг для друга»:

Сказки народов курского края

Документальные сведения о развитии фольклора в Курском крае относятся к середине 17 века. Выборный от «детей боярских» г.Курска Гаврила Иванович Малышев подал царю челобитную, чтоб в Соборное Уложение (1649 г.) был введен закон о запрещении песен и пр. Считал, что песнопения развращают народ. Однако другие «боярские дети» и сами бояре думали иначе, и челобитная курянина осталась под сукном.

Упорен был Малышев и после неудачи, вновь обратился к царю Алексею Михайловичу с той же просьбой. «Праздные игрища, сатанинские песни, скаканья и плясанья» Указом августейшего монарха были запрещены.

Но как можно было запретить, скажем полноводной речке течь в угодном ему русле? Да никак!

Коли уж власти вместе с церковью начали жестокую борьбу со скоморошеством, с народным эпосом, фольклором, то можно непредвзято говорить о том, что все это получило внушительное развитие в Курском крае, и, несомненно, поддерживалось в простых слоях населения городов и весей.

Увы, борьба с народным творчеством не имела успеха. Фольклор продолжал свое развитие и многие из песен, сказок, преданий, притч дошли до нашего времени. Первым собирателем фольклора курского края многие филологи считают А.И.Дмитрюкова, учителя, составившего в 1828 г. «Статистическое описание г. Суджи и Суджанского уезда», в котором он описал быт малороссов. Есть там и его суждения о песнях украинцев.

Изучение фольклора Курского края началось с единичных работ, а в дальнейшем продолжилось экспедициями. Среди фольклористов 19 в. выделялись А.А.Танков, Н.И.Златоверховников, Я.Золотарев, А.Мордвинов, М.Г.Халанский, Н.С.Кохановская, А.С.Машнин, Г.А.Зайцев, В.И.Резанов, П.С.Ефименко.

В начале 20 в. Успешно в сборе фольклора работали А.А.Танков, М.Н.Сперанский, В.Н.фон Рутцен, Е.И.Резанова, Н.А.Римский-Корсаков, Н.К.Полевой, Е.Д.Буромская, И.С.Абрамов.

Благодаря подвижнической работе всех выше перечисленных многие народные песни, баллады, сказания были сохранены.

В советское время собирательство фольклора было успешно продолжено. Особый вклад внесла в археографический поиск песен Курского края А.В.Руднева.

Продолжали работу и ее предшественники брат и сестра Е. Резанова и В.Резанов. Несомненно, курский фольклор повлиял и на творчество великого композитора Новейшего времени Г.В.Свиридова. Большую работу по изучению курского фольклора провели ученые КГПИ (ныне КГУ) в послевоенное время И.З.Баскевич, П.И.Бульбанюк, А.Г.Хроленко, Л.О.Занозина, Л.И.Ларина, М.М.Звягинцева, Л.Г.Веретенников и мн. другие.

Знаменательно то, что и в послквоенное время собирательство фольклора было продорлжено. При этом песни, стихи были посвящены новому времени, отражая факты участия курян в войне с оккупантами, в том числе в партизанских отрядах.

Послевоенные песни полны добра. Так, например, в репертуаре хора села Долженково Обоянского района звучала песня «Тараторочка», в которой были замечательные строфы:

«Приезжайте, добры люди, в гости к нам,

Провезем вас по полям, да по садам,

Наши песенки послушайте…»

Длительное время в репертуаре многих сельских коллективов были такие достопримечательности курского фольклора, как «Чибатуха» и «Тимоня». С последней куряне выступали даже в Париже.

Как видим, фольклор, став родоначальником профессиональной литературы жив и ныне. СОДЕРЖАНИЕ

Знакомство дошкольников с фольклором Курского края

Ирина Серова

Знакомство дошкольников с фольклором Курского края

Знакомство с фольклором — важный этап эстетического воспитания дошкольников, который способствует воспитанию чувства уважения к истории своего народа, интереса и любви к его удивительно богатому творчеству. ]Поэтому я широко использую фольклор в своей работе. Знакомя детей с фольклором, невольно обращаю внимание на сценический образ. И мне хотелось бы отметить, что народный костюм, является средством творческого самовыражения при исполнении народной песни или пляски. Нам, россиянам, русского костюма

Историю полезно очень знать!

Костюм о людях призовет подумать,

О быте, нравах может рассказать.

Рассмотрим русскую одежду:

Так сохранен на Руси женский костюм Это сарафанный комплекс, который состоит из рубахи, саяна, завески и пояса. Орнамент и вышивка костюма являются не только украшением, но и оберегом.

Этому костюму около двух сот лет. Я хочу с вами поделиться историей, как он ко мне попал. Зимним вечером в святки к нам пришли колядовщики, друзья моих родителей. На мужчине с гармошкой я увидела этот сарафан. Недолго думая,стала спрашивать: «Откуда? Насколько он вам дорог? А не могли бы вы…»

И «под шумок» веселой компании, пение частушек и плясок уговорила этот костюм, так скажем, подарить. Этот костюм мне очень дорог, я его люблю. Думаю, что такие вещи должны видеть дети. Сейчас этот наряд хранится очень бережно в музее 5-ой школы с другими предметами старины.

Хочу обратить внимание на инструменты, которые звучат в ансамбле, а называется этот ансамбль – «музыка». Раньше в него входили кугиклы (флейта Пана, дудки, пыжатки (продольные флейты, рожок (жалейка, скрипки,гармошка. Потом добавились баян, балалайка, бубен, мандолина, трещотка. Вокруг музыкантов пляшущие пары или тройки образуют круг, который идёт своим движением против часовой стрелки.

Получается, как будто маленькие планеты со своими орбитами идут по большому кругу вокруг центра-солнца – музыкантов. И ещё те, кто пляшет, поют или выкрикивают под музыку припевки – «приказывают» или «припевают»:

А чего ж ты не женишься?

На кого ж ты надеешься?

А кто-то обязательно ответит на эту припевку другой:

— Я надеюсь на денежки,

А женюсь я на девушке!

Под «Тимоню» «тетёшкали» детей, которые потом, подрастая, в карагоде находили себе женихов и невест; под «Тимоню» женились и выходили замуж; ни один праздник не обходился без «Тимони».

В настоящее время пляска «Тимоня» – единственная из традиционных музыкально-хореографических форм – не утеряла своей привлекательности у молодого поколения.

Наши дошколята тоже с удовольствием пляшут в карагоде, вовлекая в пляску своих родителей.

В нашей стране много прекрасных народных традиций, которые мы передаем подрастающему поколению и я уверена, что дети вырастут настоящими патриотами своей Родины.

И что бы ни говорили, самая великая страна – это Россия! Потому что здесь жили наши предки, наши отцы, деды и прадеды.

Конспект проведения ОД в старшей группе «Знакомство с Красной книгой Краснодарского края» Конспект проведения образовательной деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» для детей старшей группы. Тема: «Знакомство.

Проект «Ознакомление дошкольников с культурой мордовского края» Педагогическая идея: Правильно подобранные материал позволяют сделать непосредственно образовательную деятельность более интересной и динамичной,.

Программа «Приобщение дошкольников к традициям родного края» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Государственное бюджетное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования.

Экологическое воспитание дошкольников «Природа родного края» Статья «Природа родного края» посвящена экологическому воспитанию детей в детском саду. Мы живем в России: У нас леса густые, У нас березы.

Знакомство дошкольников с местными поэтами. Литературно-музыкальная встреча «Знакомство с творчеством С. А. Баграмян» Знакомство дошкольников с местными поэтами. Литературно- музыкальная встреча. «Знакомство с творчеством Сусанны Аганезовны Баграмян». Цель:.