ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Сказки народов Севера

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

Сказки народов Севера

Книга, которую ты держишь в руках, — сборник сказок. Это сказки разных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на огромной территории от западных до восточных границ Советского Союза, от Кольского полуострова до Чукотки.

Забитые и отсталые в прошлом, в нашей стране народы Севера окружены вниманием и заботой. Они создали своеобразную культуру, в том числе богатое устное народное творчество — фольклор. Наиболее распространённым жанром фольклора являются сказки.

Сказка скрашивала тяжёлое существование людей, служила любимым развлечением и отдыхом: рассказывали сказки обычно на досуге, после трудового дня. Но сказка играла и большую воспитательную роль. В недалёком прошлом сказки у народов Севера являлись не только развлечением, но и своего рода школой жизни. Молодые охотники и оленеводы слушали и старались подражать героям, которые прославлялись в сказках.

Сказки рисуют яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов, знакомят с их представлениями и обычаями.

Героями многих сказок являются бедняки. Они бесстрашны, ловки, сообразительны и находчивы (ненецкая сказка «Хозяин и работник», удэгейская — «Гадазами», эвенская — «Находчивый стрелок» и другие).

Большое место в фольклоре народов Севера занимают сказки о животных. Они по-своему объясняют повадки и внешний вид животных (мансийская сказка «Отчего у зайца длинные уши», нанайская — «Как медведь и бурундук дружить перестали», эскимосская — «Как ворон и сова друг друга покрасили»), рассказывают о взаимопомощи человека и зверя (мансийская сказка «Гордый олень», долганская — «Старик рыбак и ворон», нивхская — «Охотник и тигр»).

Основная мысль сказки проста: на земле не должно быть места страданиям и бедности, зло и обман должны быть наказаны.

Дорогой друг! Читай эту книгу вдумчиво, не торопясь. Прочитаешь сказку — подумай, о чём она, чему учит. Как писал поэт Владимир Маяковский: «Сказка сказкою, а вы вот сделайте из сказки вывод». Вот ты и подумай, какой же вывод можно сделать из каждой прочитанной тобою сказки.

В книге ты встретишь слова, которые могут быть тебе неизвестны. Они отмечены звёздочкой, объяснение их ты найдёшь в конце книги. Это в основном названия предметов быта, домашней утвари, одежды различных народов Севера.

Читай сказки не спеша, так, как будто ты рассказываешь их своим друзьям или младшим братьям и сестрам.

Внимательно рассмотри иллюстрации к сказкам. Подумай, к какому эпизоду сказки они относятся, какой рисунок нарисовал бы ты к той или иной сказке. Обрати внимание на орнамент, одежду, предметы быта разных народов.

Желаем тебе успехов!

— Детки, дайте мне воды. Пересохло у меня горло. Принесите водички.

Не один, не два раза просила мать — не идут дети за водой. Старший говорит:

— Я без пимов. Другой говорит:

— Я без шапки. Третий говорит:

А четвёртый и вовсе не отвечает. Просит их мать:

— Близко от нас речка, и без одежды можно сходить. Пересохло у меня во рту. Пить хочу!

А дети из чума выбежали, долго играли, к матери и не заглядывали. Наконец захотелось старшему есть — заглянул он в чум. Смотрит: мать посреди чума стоит и малицу[3] надевает. Вдруг малица перьями покрылась. Берёт мать доску, на которой шкуры скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. Напёрсток железным клювом стал. Вместо рук крылья выросли.

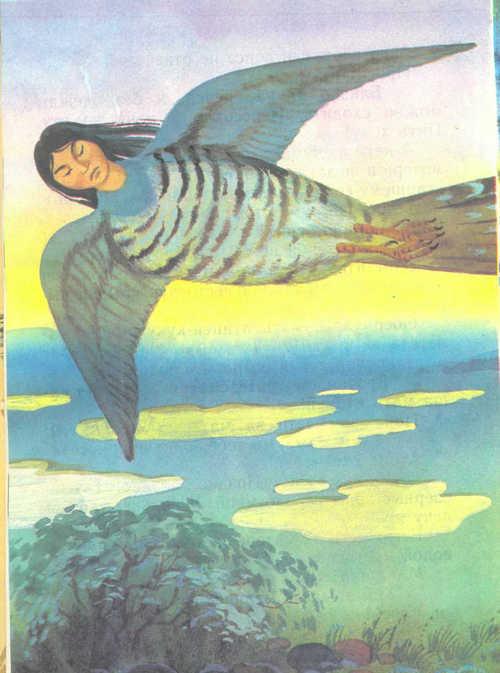

Обернулась мать птицей-кукушкой и вылетела из чума.

Закричал тогда старший брат:

— Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей!

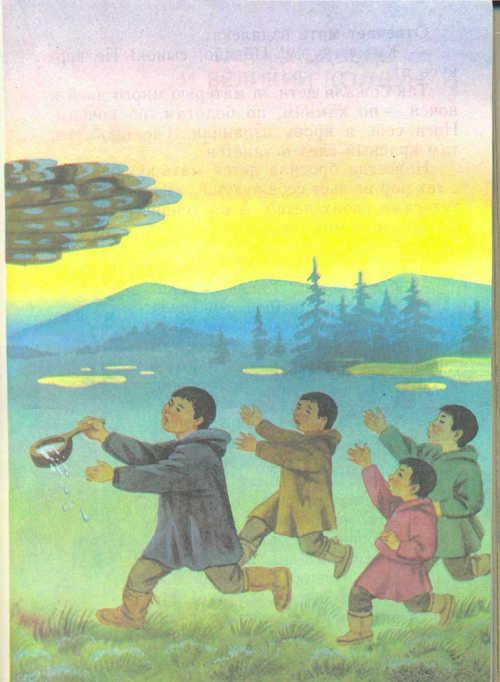

Побежали дети за матерью, кричат ей:

— Мама, мама, мы тебе водички принесли! А она отвечает:

— Ку-ку, ку-ку! Поздно, поздно! Теперь озёрные воды передо мной. К вольным водам лечу я!

Бегут дети за матерью, зовут её, ковшик с водой протягивают.

Младший сынок кричит:

— Мама, мама! Вернись домой! На водички, попей!

Отвечает мать издалека:

— Ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок! Не вернусь я!

Так бежали дети за матерью много дней и ночей — по камням, по болотам, по кочкам. Ноги себе в кровь изранили. Где пробегут, там красный след останется.

Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей. А по тундре с той поры красный мох стелется.

ТАЛА-МЕДВЕДЬ И ВЕЛИКИЙ КОЛДУН

Повадился вокруг стойбища[4] Тала-медведь ночью шататься. Ходит тихо, голоса не подаёт, за камнями таится — выжидает: глупый ли оленёнок от стада отобьётся, щенок ли за стойбище выскочит, ребёнок ли.

Однако как ни таись, а следы на снегу остаются. Увидали матери те следы, сказали детям:

Сказки народов земли тюменской

Сказки народов Севера

Книга, которую ты держишь в руках, — сборник сказок. Это сказки разных народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на огромной территории от западных до восточных границ Советского Союза, от Кольского полуострова до Чукотки.

Забитые и отсталые в прошлом, в нашей стране народы Севера окружены вниманием и заботой. Они создали своеобразную культуру, в том числе богатое устное народное творчество — фольклор. Наиболее распространённым жанром фольклора являются сказки.

Сказка скрашивала тяжёлое существование людей, служила любимым развлечением и отдыхом: рассказывали сказки обычно на досуге, после трудового дня. Но сказка играла и большую воспитательную роль. В недалёком прошлом сказки у народов Севера являлись не только развлечением, но и своего рода школой жизни. Молодые охотники и оленеводы слушали и старались подражать героям, которые прославлялись в сказках.

Сказки рисуют яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов, знакомят с их представлениями и обычаями.

Героями многих сказок являются бедняки. Они бесстрашны, ловки, сообразительны и находчивы (ненецкая сказка «Хозяин и работник», удэгейская — «Гадазами», эвенская — «Находчивый стрелок» и другие).

Большое место в фольклоре народов Севера занимают сказки о животных. Они по-своему объясняют повадки и внешний вид животных (мансийская сказка «Отчего у зайца длинные уши», нанайская — «Как медведь и бурундук дружить перестали», эскимосская — «Как ворон и сова друг друга покрасили»), рассказывают о взаимопомощи человека и зверя (мансийская сказка «Гордый олень», долганская — «Старик рыбак и ворон», нивхская — «Охотник и тигр»).

Основная мысль сказки проста: на земле не должно быть места страданиям и бедности, зло и обман должны быть наказаны.

Дорогой друг! Читай эту книгу вдумчиво, не торопясь. Прочитаешь сказку — подумай, о чём она, чему учит. Как писал поэт Владимир Маяковский: «Сказка сказкою, а вы вот сделайте из сказки вывод». Вот ты и подумай, какой же вывод можно сделать из каждой прочитанной тобою сказки.

В книге ты встретишь слова, которые могут быть тебе неизвестны. Они отмечены звёздочкой, объяснение их ты найдёшь в конце книги. Это в основном названия предметов быта, домашней утвари, одежды различных народов Севера.

Читай сказки не спеша, так, как будто ты рассказываешь их своим друзьям или младшим братьям и сестрам.

Внимательно рассмотри иллюстрации к сказкам. Подумай, к какому эпизоду сказки они относятся, какой рисунок нарисовал бы ты к той или иной сказке. Обрати внимание на орнамент, одежду, предметы быта разных народов.

Желаем тебе успехов!

Жила на свете бедная женщина. И было у неё четверо детей. Не слушались дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера, а матери не помогали. Вернутся в чум[1], целые сугробы снега на пимах[2] натащат, а мать убирай. Одежду промочат, а мать суши. Трудно было матери. От жизни такой, от работы тяжёлой заболела она. Лежит в чуме, детей зовёт, просит:

— Детки, дайте мне воды. Пересохло у меня горло. Принесите водички.

Не один, не два раза просила мать — не идут дети за водой. Старший говорит:

— Я без пимов. Другой говорит:

— Я без шапки. Третий говорит:

А четвёртый и вовсе не отвечает. Просит их мать:

— Близко от нас речка, и без одежды можно сходить. Пересохло у меня во рту. Пить хочу!

А дети из чума выбежали, долго играли, к матери и не заглядывали. Наконец захотелось старшему есть — заглянул он в чум. Смотрит: мать посреди чума стоит и малицу[3] надевает. Вдруг малица перьями покрылась. Берёт мать доску, на которой шкуры скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. Напёрсток железным клювом стал. Вместо рук крылья выросли.

Обернулась мать птицей-кукушкой и вылетела из чума.

Закричал тогда старший брат:

— Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей!

Побежали дети за матерью, кричат ей:

— Мама, мама, мы тебе водички принесли! А она отвечает:

— Ку-ку, ку-ку! Поздно, поздно! Теперь озёрные воды передо мной. К вольным водам лечу я!

Бегут дети за матерью, зовут её, ковшик с водой протягивают.

Младший сынок кричит:

— Мама, мама! Вернись домой! На водички, попей!

Отвечает мать издалека:

— Ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок! Не вернусь я!

Так бежали дети за матерью много дней и ночей — по камням, по болотам, по кочкам. Ноги себе в кровь изранили. Где пробегут, там красный след останется.

Навсегда бросила детей мать-кукушка. И с тех пор не вьёт себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей. А по тундре с той поры красный мох стелется.

ТАЛА-МЕДВЕДЬ И ВЕЛИКИЙ КОЛДУН

Повадился вокруг стойбища[4] Тала-медведь ночью шататься. Ходит тихо, голоса не подаёт, за камнями таится — выжидает: глупый ли оленёнок от стада отобьётся, щенок ли за стойбище выскочит, ребёнок ли.

Однако как ни таись, а следы на снегу остаются. Увидали матери те следы, сказали детям:

— Не катайтесь поздно при луне с горки! Тала-медведь близко. Схватит, в свою тупу [5] унесёт, на обед задерёт.

Луна взошла, а непослушные дети всё с горки катаются.

Вылез из-за камня Тала-медведь, раскрыл свой мешок — кису, поперёк дороги поставил, а сам подальше залёг.

Покатились ребята с горки да в медвежью суму влетели!

Схватил Тала суму, на плечи взвалил, идёт домой, радуется: «Полную кису ребят несу! Вкусно поем!»

Шёл, шёл, устал, повесил суму на еловый сучок, сам под ёлкой лёг и захрапел.

Висят ребятишки в суме, шепчутся:

— Что делать будем? Тала нас съест! Один, самый маленький, мальчик спрашивает:

— Есть ли у кого нитки-иголки?

— Есть, есть, у девчонок есть! — отвечают ему.

— Живо камни таскайте, в суму кидайте! Натаскали ребята камней, в суму накидали, и мальчик туда же залез. Велит:

— Теперь зашивайте и домой бегите! Зашили дети суму и домой побежали. Проснулся Тала-медведь, потянулся, спрашивает:

— Все ли вы там в моей кисе живы?

— Все, все живы! — отвечает мальчик. Взвалил Тала кису на плечи да так и сел:

— Ох, тяжело! Зато хватит вкусного мяса надолго!

Едва дотащил Тала кису до дома. Залез на земляную крышу, кричит в дымовую дыру своей хозяйке-медведице: жена моя Талахке голодная, сынок мой Талашка в люльке спит голодный!

— Что ж, — говорит мальчик, — это можно. Тащи большой медный котёл, тащи хворост, огонь разжигай!

Побежал Тала за медным котлом, побежала Талахке за хворостом. А мальчик камни из дома выкинул, один только себе оставил, выхватил из очага головешку, в тряпку завернул да поверх Талашки в люльку положил. Сидит, люльку качает. Прибежал Тала — принёс котёл, прибежала Талахке — принесла хворост.

Цикл занятий по внеурочной деятельности (2) «Сказки народов севера (Тюменская область)»

Урок обобщения и систематизации знаний

Дидактическая цель: Обобщить единичные знания в области краеведческой, народной литературы, привести в систему полученные ранее знания.

Познакомить учащихся с устным народным творчеством народов севера, проживающих на территории Тюменской области;

Продолжить знакомить детей с устным народным творчеством России, разнообразием его жанров;

Учить видеть сходства и различия в одном жанре;

Обеспечить применение знаний на практике в стандартной, нестандартной и творческой ситуации;

Актуализировать, обобщить, систематизировать знания учащихся в области краеведческой, народной литературы;

Совершенствовать навыки чтения учащихся, умение работать в группах.

Способствовать становлению, развитию литературно развитой личности;

Содействовать развитию духовно-нравственных качеств личности;

Способствовать выявлению, раскрытию творческих способностей;

Создать комфортные условия для творческой деятельности.

Развивать познавательный интерес учащихся к своей «малой» родине;

Воспитывать любовь к своему родному краю, уважение к коренным жителям Тюменской области, их творчеству и образу жизни.

Просмотр содержимого документа

«Цикл занятий по внеурочной деятельности (2) «Сказки народов севера (Тюменская область)»»

Номинация 2.3. ИКТ в системе внеурочной деятельности: комплекс занятий (от 2 и более), посвященных Году литературы

Шаляпина Татьяна Александровна

Наименование образовательного учреждения

МАОУ «Комсомольская СОШ»

Занятия по внеурочной деятельности

«Сказки народов севера (Тюменская область)»

Перечень используемых ЭОР с пометой «авторский», «адаптированный», «из базы ФЦИОР http://fcior.edu.ru/»

«из единой коллекции ЦОР http://school-collection.edu.ru/» и т.д. и. т.п. (ссылки на заимствованные материалы обязательны)

Мультипликационный фильм «Пумасипа» https://www.youtube.com/watch?v=LEfuaH9I_A0

Урок обобщения и систематизации знаний

Форма проведения урока

Целеполагание – образовательный результат:

Дидактическая цель: Обобщить единичные знания в области краеведческой, народной литературы, привести в систему полученные ранее знания.

Познакомить учащихся с устным народным творчеством народов севера, проживающих на территории Тюменской области;

Продолжить знакомить детей с устным народным творчеством России, разнообразием его жанров;

Учить видеть сходства и различия в одном жанре;

Обеспечить применение знаний на практике в стандартной, нестандартной и творческой ситуации;

Актуализировать, обобщить, систематизировать знания учащихся в области краеведческой, народной литературы;

Совершенствовать навыки чтения учащихся, умение работать в группах.

Способствовать становлению, развитию литературно развитой личности;

Содействовать развитию духовно-нравственных качеств личности;

Способствовать выявлению, раскрытию творческих способностей;

Создать комфортные условия для творческой деятельности.

Развивать познавательный интерес учащихся к своей «малой» родине;

Воспитывать любовь к своему родному краю, уважение к коренным жителям Тюменской области, их творчеству и образу жизни.

Проектирование образовательных результатов:

— Создать условия для осознания необходимости умения анализировать текст (сказки). Сопоставлять героев произведений с целью выявления сходств и различий русской народной сказки и сказки народов севера. Выражать собственное отношение к прочитанному.

-Обеспечить развитие и саморазвитие каждого ученика,

-Находить языковые средства

Регулятивные: обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с учителем.

Познавательные: объясняют, что такое жанр, вид сказки, к какому виду относится тот или иной отрывок из сказки; находят языковые средства, помогающие точно и выразительно передать принадлежность отрывка к русской народной сказке, сказке народов севера.

Коммуникативные: читают вслух и про себя текст и при этом раскрывают содержание прочитанного; доносят свою позицию до других, владея приемами монологической и диалогической речи.

Личностные: оценивают важность исполнения роли «хорошего ученика», осознают важность учебы и познания нового.

Информационно-образовательная среда урока/занятия

Информационные технологии и электронные средства обучения:

Персональный компьютер, мультимедийная доска

Целесообразность использования ИКТ на конкретном этапе урока (внеклассном мероприятии)

2. Учителю удается добиться усиления обучающего эффекта средствами мультимедиа. Учителем в рамках курса используется интерактивная доска, персональные компьютеры не только в качестве наглядности, но и для того, чтобы изучаемые события стали более доступными, чтобы учебный процесс проходил в более комфортных для ученика условиях (анимация, видеоизображение, звук).

3. Плотность внеурочного занятия увеличивается в среднем на 30 %. Это достигается за счет более рациональной организации рабочего времени учителя.

4. Сэкономленное время используется для увеличения объёма предъявляемой информации или для работы с первоисточником, организации повторения, закрепления учебного материала.

5. Открываются новые возможности для управления учебным процессом. Учитель может быстро реагировать на изменившуюся ситуацию, постоянно следить за учебной ситуацией. Необходимая информация появляется на экране в заранее подготовленном темпе и объеме.

6. Мультимедийный урок позволяет использовать новые, более разнообразные формы и виды учебной деятельности. Активизируется самостоятельная, творческая, поисковая деятельность учащихся.

7. Меняется эстетика урока. Учитель получает мощные инструменты для большей привлекательности занятий. Причем для этого, как правило, не требуется специальных навыков художника, фотографа или печатника. Достаточно хорошо овладеть соответствующими программами (Power Point – программа по созданию презентаций, Movie Maker – программа по созданию фильмов).

Занятия по внеурочной деятельности

Тема: Сказки народов севера (Тюменская область)

Развитие универсальных учебных действий

Результат (предметный, метапредметный, личностный)

1. Организационный момент

Организация внимания и внутренней готовности, мотивация к учебной деятельности.

Распределение по группам. В ходе обсуждения учащимися назначается старший группы, который на уроке является помощником учителя, следит за дисциплиной и за тем, чтобы каждый имел возможность ответить.

Регулятивные— формируем волевую саморегуляцию, умение настроить себя на работу, контролировать свою готовность к уроку

Коммуникативные – умение вступать в мини-диалог.

Личностный –вовлечение эмоциональной сферы,

Предметный – понимать на слух речь учителя и одноклассников и вербально – невербально реагировать на услышанное.

Метапредметный – строить рассуждения в форме простых суждений об объекте.

2. Сообщение темы и цели урока

Взаимодействие учеников и учителя, выход на проблемный вопрос

Сейчас вашему вниманию будет предложен видеоролик (отрывок мультипликационного фильма Пумасипа), вы должны внимательно его просмотреть и ответить на мой вопрос: «Какова тема нашего урока?».

(- «Сказки народов севера (Тюменская область)»).

Сегодня нас ожидает встреча со сказкой (Слайд 1).

На уроке мы будем работать в творческих группах, и заниматься научно-исследовательской работой, поиском необычного и особенного в сказках. В ходе нашей работы мы сможем определить, какая из групп работает наиболее слаженно и творчески, выполняет основной принцип групповой работы – умение выслушать товарища и помочь ему, когда это необходимо.

Личностные – формирование мотивации

Регулятивные –постановка проблемного вопроса на основе соотнесения известного с неизвестным.

Метапредметный – установление причинно-следственных связей.

3. Активизация учебной деятельности учащихся

3.1. Фронтальный опрос

3.2. Работа с карточками в группе

Актуализировать знания учеников, необходимые для открытия нового знания

Какие виды сказок вы можете выделить? (Волшебные, о животных, бытовые …) (Слайд 3). После просмотра Слайда 3, проектор выключается.

Каким ещё, словом можно назвать устное народное творчество? (Фольклор.)

Какие русские народные сказки вы помните из курса литературного чтения? (Учитель выслушивает ответы детей.)

Индивидуальная оценка — После этого учащиеся самостоятельно в оценочных листах оценивают себя, свои знания (Красная – отлично, оранжевая – хорошо, синяя – надо постараться).

Групповая оценка — Учитель подводит итог устным ответам, определяет, в какой группе работали активнее. На доску выставляются фишки. Красная – отлично, оранжевая – хорошо, синяя – надо постараться

Сейчас мы посмотрим, как хорошо вы знаете русские народные сказки. Каждой группе я раздам карточки с отрывками из сказок. Вы должны вспомнить название сказки, к какому виду относится, и прочитать эти отрывки, соблюдая орфоэпические нормы.

Работа в группах по карточкам. Приложение №1

Учитель выслушивает представителей каждой группы, даёт оценку чтению, принимает предположения по карточке №3. Идёт подведение итогов работы в каждой группе на этом этапе, на доску выставляются фишки. Учитель обращает внимание на умение слушать членов каждой из групп, рабочую обстановку, ход обсуждения.

Регулятивные – умение сохранять учебную цель, осуществление контроля своих действий

Познавательные— умение структурировать свои знания по определенной теме, ориентироваться в системе своих знаний.

Коммуникативные – умение слушать и слышать речь других

Личностный – формирование интереса к литературе.

Предметный – владение лексикой урока..

Метапредметный – овладение способностью принимать и сохранять цель и задачи урока.

4. Выход на проблему

Молодцы, я убедилась, что вы хорошо знаете русские народные сказки, умеете их красиво и выразительно читать.

– Ребята, а сейчас я хочу остановиться на отрывках из карточек №3.

Как вы думаете, можно их отнести к русским народным сказкам?

Какой народ может быть автором этих сказок? (Народы Севера.)

На доску вывешиваются карточки с этими и другими словами, встречающимися в северных сказках.

Проводится словарная работа с объяснением значения каждого слова в тандеме с учениками.

НАРТА – лёгкие сани для езды на собаках и оленях.

ЮРТА — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием.

СТОЙБИЩЕ – поселение кочевых народов Севера.

МОРОШКА, ГОЛУБИКА – северная ягода.

ЯМАЛ – название местности на Севере.

Индивидуальная оценка — После этого учащиеся самостоятельно в оценочных листах оценивают себя, свои знания (Красная – отлично, оранжевая – хорошо, синяя – надо постараться).

Групповая оценка — Учитель подводит итог устным ответам, определяет, в какой группе работали активнее. На доску выставляются фишки. Красная – отлично, оранжевая – хорошо, синяя – надо постараться.

5. Введение нового материала

Эти отрывки из сказок народов Севера Тюменской области я взяла из сборника сказок, который называется «Сказки бабушки Аннэ: Сказки, легенды». Презентация сборника.

Нелёгкой была судьба коренных обитателей Севера. Суровый климат, зависимость от природы, незащищённость от болезней, безграничная любовь к своей земле – всё это формировало особый характер северян.

Письменности у народов Севера не было, но желание познать мир, осмыслить его неудержимо тянуло людей к творчеству. Они создавали своими руками удивительные вещи: поделки из дерева, кости, камня. Слагали песни и былины, сказки и легенды, мифы и предания. Передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение, они несли в себе огромную силу, таили мечту о свободной и счастливой жизни.

Учитель раздаёт каждой группе по сборнику сказок «Сказки бабушки Аннэ: Сказки, легенды». Предлагает рассмотреть книгу.(Слайд)

— Как вы думаете, почему именно так назвали этот сборник?

(В нём собраны сказки Анны Митрофановны Коньковой о своем народе – манси (по ходу рассказа на доску вывешиваются карточки с названиями северных народов Тюменской области).

Выслушиваются варианты ответов учащихся. Учитель обращает внимание на то, что во время полярной ночи жизнь в стойбищах замирает, поэтому, часто вечерами в чумах перед очагом старики рассказывали молодым сказки и предания, услышанные ими много лет назад.

6. Танцевально-ритмическая физкультпауза

Снять статическое напряжение

Повторение движений из мультипликационного фильма Пумасипа (танец манси). Проектор включается. Мультфильм начинается с определенного момента, отмеченного учителем заранее.

7. Работа с текстом с элементами исследования

Организация самостоятельного выполнения каждым учащимся задания – работа с текстом, самопроверка своих решений по эталону;

создание ситуации успеха для каждого; предоставление возможности выявления причин ошибок и их исправления.

Ребята, давайте вспомним элементы, присущие только сказочному жанру. (Троекратный повтор, волшебство и превращения, нереальные герои, умение разговаривать животных и неодушевлённых предметов, поучение, всегда добро побеждает зло.). (Слайд 4)

А как обычно начинаются русские народные сказки? (Жили-были, в Тридевятом царстве, в Тридесятом государстве и др.)

Давайте сейчас проследим по этому сборнику, как начинаются северные сказки. (На берегу речки стоял маленький-маленький домик… (Маснэ и Зайчонок). В Евру манси пришли очень давно… (Вожак Ивыр). Избушка одиноких стариков … стояла под горкой, у Большой речки… (Поссам-Лучик)).

В отличие от русских народных сказок, начало северных сказок – указание местности, где происходят события.

А чтобы проследить другие сходства и различия, мы прочитаем с вами одну из сказок. (Учитель начинает читать вслух «Два охотника» («Пумасипа»), сильные учащиеся из каждой группы, следя за текстом и, передавая, друг другу книгу, читают, как в старину, один говорит, остальные – слушают.)

По ходу чтения идёт словарная работа с использованием словарика из этого сборника.

Можем ли мы найти жанровое сходство в русских народных и северных сказках? (Есть троекратный повтор, волшебство и превращения, добро побеждает зло, сказка содержит поучение, животные и птицы могут разговаривать.). Слайд.

Что особенного мы можем выделить в северных сказках? (Волшебная сила свойственна только шаманам, превращения происходят только людей в животных или птиц, идёт деление мира на Верхний и Нижний мир, задания в сказке связаны с добыванием пищи или умением делать что-либо своими руками. Очень много упоминаний о северных животных, растениях, явлениях природы.)

Индивидуальная оценка — После этого учащиеся самостоятельно в оценочных листах оценивают себя, свои знания (Красная – отлично, оранжевая – хорошо, синяя – надо постараться).

Групповая оценка — Учитель подводит итог этому этапу деятельности, отмечает активность каждой группы в работе, количество правильных и полных ответов, выставляет фишки.

Регулятивные – самоконтроль, оценка и коррекция (сопоставление картинки со словом), формирование эмоциональной устойчивость к стрессам, умение адекватно реагировать

Личностные – развитие самостоятельности оценка своих

8. Подведение итогов. Рефлексия

Обобщение и выводы по учебной теме.

— Молодцы, ребята, сегодня вы потрудились как настоящие учёные-исследователи.

— Кто в ваших группах работал сегодня лучше, и вы это отметили для себя и порадовались?

— По количеству красных фишек мы можем определить, какая группа работала сегодня отлично, по оранжевым – хорошо, а по синим – кому надо в следующий раз постараться и, возможно, пересмотреть свою работу и построить её по-новому. Затем предлагается каждому индивидуально оценить свою работу в группе через оценочный лист.

Анализ оценочных листов:

Что нового для себя узнали на сегодняшнем уроке?

Что показалось наиболее интересным?

С какими трудностями столкнулись?

Какой вид работы наиболее понравился?

Личностные – осознание важности учения, важности данного знания.

Метапредметный – объективная оценка своей работы, работы товарищей.

Личностный – ориентация на самоанализ и самоконтроль результата

7. Домашнее задание

Дома вы продолжите исследование, прочитав другие сказки из этого сборника, который можете взять в школьной библиотеке.

1. Чтение сказки на выбор, пересказ;

2. Сопоставление русской народной и сказки манси по заданным критериям).

— Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький.

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась.

— Кузнец – кузнец, дай скорее хозяину хорошую косу. Хозяин даст коровушке травы, коровушка даст молока, хозяюшка даст мне маслица, я смажу ….

(Петушок и бобовое зёрнышко.)

— Когда Комолэн спускался в подземное царство, Татья кинула в него щучью голову и она вцепилась в его шею. Он начал кричать страшным голосом. Задрожала земля обрушилась на него и выбросила Апоньку.

Испугались они, вёдра побросали, и домой побежали. Бабушка на лавку упала, внучка за бабку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась.

Бабка охает: «Ох! Медведище меня чуть не задавил!»

Внучка плачет: «Бабушка, волк – то какой страшный на меня наскочил!»

Курочка на печке кудахчет: «Ко-ко-ко! Лиса ведь ко мне подкралась, чуть не сцапала!»

(У страха глаза велики.)

Варил, варил, солдат, помешивал, потом попробовал. Глядит старуха, оторваться не может.

— Ох, и каша хороша! – хвалит солдат. – Как бы сюда да чуточку масла – было бы и вовсе объедение.

Нашлось у старухи и масло. Сдобрили кашу.

— Бери ложку, хозяюшка.

Стал кашу есть да похваливать.

Сантыр проснулся рано и думает: «Надо идти, но как же я оставлю такого ветхого старика в этой дряхлой юрте. В любое время она может упасть и придавить его».

На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, наложил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит:

— Кушай, кумушка! Право, больше потчевать нечем.

Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдёт, и этак, и лизнёт его, и понюхает-то – никак достать не может: не лезет голова в кувшин.

Да что это, точно холодной водой меня кто-то облил и руки мне застудил. И я не успел стрелу пустить в Черную Птицу с Железным Клювом… Вернулся Перко с пустой нартой.