Родилась 3 сентября 1976 года в Москве, в семье химиков. Отец, Андрей Владимирович Николаев, – химик-органик, профессор университета Данди (Шотландия). Мать, Ольга Алексеевна Кост, – биохимик, ведущий научный сотрудник МГУ, дочь известного профессора химика-органика А. Н. Коста. Интерес к музыке Наталье привил отец. Окончив в 1993 году среднюю школу, поступает на филологический факультет МГУ. Первоначально пришла на кафедру французского языка, но затем увлеклась кельтскими и германскими языками и расширила специализацию. Учась в университете, подрабатывая переводами и репетиторством, увлеклась ролевыми играми, а затем и исторической реконструкцией, в сферу её интересов вошла толкинистика и фэнтези.

После окончания магистратуры Наталья продолжила учёбу в аспирантуре МГУ. С 1999 по 2004 год она работала ассистентом кафедры германской и кельтской филологии филологического факультета, вела факультативный семинар по ирландскому языку. Во время стажировки в Ирландии преподавала в Тринити-колледже в Дублине. В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию «Тематизация презенса сильного глагола в кельтских и германских языках (на материале древнеирландского и готского)». С 2003 по 2008 годы работала преподавателем кафедры кельтской и германской филологии МГУ, с 2008 по 2014 годы – старшим научным сотрудником той же кафедры.

В июне 2014 года оставила научную работу в МГУ и посвятила себя музыке, самостоятельной научной деятельности, и семье, а также занялась дизайном одежды и аксессуаров. Периодически продолжает публиковать статьи в научных изданиях. Особое место в сфере интересов занимает Ирландия. Наталья – лингвист, специалист по кельтским языкам, культуре и фольклору ирландских народов. Свободно говорит на русском, английском и французском, достаточно хорошо на ирландском, шотландском (в обоих вариантах) и валлийском, хорошо знала датский, но уровень упал из-за отсутствия практики. На начальном уровне владеет исландским, испанским, немного немецким. Владеет древними языками – латинским, древнеирландским, древнеанглийским, готским, несколько хуже из-за отсутствия практики владеет древнеисландским, древнегреческим и санскритом.

Со школьных времен сочиняла песни, написанные на тексты поэтов-классиков и друзей из ролевого сообщества. Первая песня, написанная на собственный текст – «Дорога сна» была создана в 1993 году. В 1996 году вышли первые, записанные на кассетах сборники собственных песен и положенных на музыку стихотворений русских поэтов. Записи были выложены в сети Интернет, благодаря чему Хелависа получила широкое признание в кругах любителей фолк-музыки.

На музыкальной сцене выступает с 1996 года, когда вышел её первый альбом с переложением на музыку англоязычных стихотворений. В репертуаре концертных выступлений звучали как песни на стихи собственного сочинения, так и песни на стихи Николая Гумилёва, Марины Цветаевой, Александра Блока, Иоганна Вольфганга Гёте, Уильяма Йейтса, Редьярда Киплинга, Роберта Бёрнса, Томаса Мура, а также народные ирландские, валлийские, английские и шотландские песни с текстами на языке оригинала.

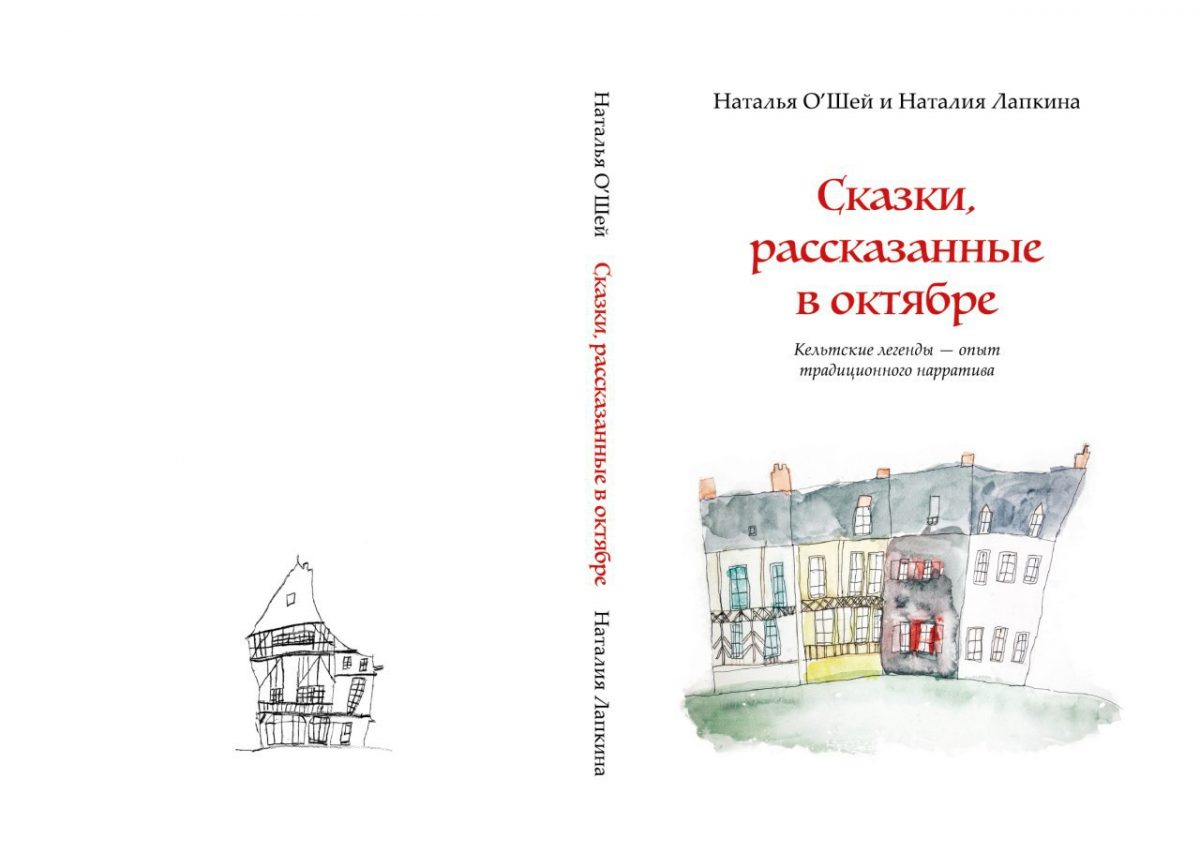

1 ноября 2006 года Хелависа публикует в журнале «Вокруг света» авторский очерк «Ирландия, где всегда идёт дождь». 29 ноября 2013 года поступает в продажу опубликованное издательством «Эксмо» первое художественное произведение с упоминанием в авторах Натальи О’Шей, написанное Максимом Хорсуном – фантастический роман «Ангелофрения» в жанре стимпанка. 27 января 2016 года в Доме книги «Москва» на Воздвиженке была представлена публике очередная совместная литературная работа Хелависы. Институтом этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая при РАН тиражом в тысячу экземпляров была издана научно-популярная книга «Сказки, рассказанные в октябре», написанная Натальей О`Шей в соавторстве с этнографом Наталией Лапкиной. В 2018 году Наталья начала работу над книгой «Люцифераза», название которой было заимствовано у одноименного сольного альбома, вышедшего в том же году.

21 августа 2004 года Наталья вышла замуж за Джеймса Корнелиуса О’Шей, гражданина Ирландии, на тот момент атташе по культуре ирландского посольства в Москве. После замужества она живёт вместе с семьей в Западной Европе, переезжая по мере служебных назначений мужа раз в 4 года. До 2004 года он работал в Москве, в 2004—2008 гг. – в Дублине, в 2008—2016 гг. – в Женеве, с 2016 года – в Вене. 22 июля 2008 года в Женеве у них родилась дочь Нина Катрина О’Шей, а 15 апреля 2011 года там же вторая дочь – Уна Тамар О’Шей. Хелависа делит свой рабочий и личный график примерно поровну между пребыванием по месту жительства семьи и в России. В России она ведёт активную студийную и концертную деятельность в составе группы «Мельница» и в сольных проектах.

Сказки наталья о шей

Н. А. О’Шей и Н. А. Лапкина

Сказки, рассказанные в октябре. Кельтские легенды – опыт традиционного нарратива

Книга создана при поддержке РГНФ, проект № 14-41-93020 «Кельтские легенды в восприятии детей младшего школьного возраста – опыт традиционного нарратива».

д. и. н., проф. М. Ю. Мартынова,

к. п. н. А. К. Белолуцкая

Глеб Пушкарев, Нина О’Шей, Екатерина Довгаль, Слава Панов, Вася Панов, Вика Рукавишникова, Кирилл Тихонов, Саша Поворознюк, Илья Пономаренко.

Как и любого родителя, меня волнует вопрос образования ребенка: в какой сад он пойдет, в какой школе будет учиться. Очень быстро вместе с выбором образовательных учреждений пришло убеждение, что родитель не должен полностью перепоручать это третьей стороне, не должен превращаться в водителя или сопровождающего по кружкам; очень важно оставаться вовлеченным в образовательный и воспитательный процесс, не передоверяя это полностью саду, школе, секциям.

Организовывать и проводить выездные научно-творческие школы и курсы занятий я стала прежде всего для своего старшего сына Глеба. Очень быстро ко мне присоединились активные родители, те, кто готов был потратить время на то, чтобы на основе своих знаний разработать курс занятий и прочесть его детям. Именно так возникли Творческие мастерские и научно-исследовательский проект по разработке методики межкультурной адаптации. Мы живем в мультикультурном мире, способность ребенка гармонично воспринимать мозаичную мультикультурную реальность вокруг себя должна быть частью мировоззрения.

Наша работа направлена на интеллектуально-творческое развитие ребенка при активной родительской позиции. Мы стараемся создать целостную среду для формирования личности участников, их творческого и интеллектуального развития.

Наши базовые образовательные стратегии – межкоммуникативное творчество, интеллектуальное путешествие, эмпатия, этнообразование.

В современном обществе вопрос адаптации человека в культурной среде, даже в своей собственной, при изменяющемся этнокультурном составе стоит исключительно остро: глобальные политические изменения последних десятилетий спровоцировали мощные миграционные потоки, которые, в свою очередь, явились причиной возникновения остроконфликтной проблематики межнациональной коммуникации, являющейся следствием несовпадения алгоритмов культурных кодов их носителей. Такая работа с детьми младшего возраста подразумевает абсолютно другой инструментарий: в основе своей – парадигму творческих решений, систему построения коммуникативных навыков развивающейся личности с включением элементов культурного кода как социума, так и самого носителя, толерантности, понимания и предотвращения формирования отправных точек генезиса агрессии в сознании ребенка. Очень важна разработка метода межкоммуникативного творчества как наиболее эффективного механизма межкультурной адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Эта книга – результат работы нашей выездной научно-творческой школы в бретонском городке Плюгрескан в мае-июне 2013 года, проходившей в рамках исследовательского проекта «Основы межкультурной адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста».

Как руководитель проекта хочу выразить огромную благодарность всем, кто помогал, поддерживал, участвовал, критиковал, проводил занятия, занимался, творил, придумывал, баловался и понимал. Отдельное спасибо педагогам, родителям и юным участникам наших занятий и школ; спасибо, что доверяете и активно участвуете в создании нового формата образовательной среды. Сказки должны быть в нашей жизни, не оставляйте их в детстве.

Н. А. О’Шей – профессиональный кельтолог-лингвист. Окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальностям «английская филология» и «кельтская филология», защитила кандидатскую диссертацию на тему «Тематизация презенса сильного глагола в кельтских и германских языках (на материале древнеирландского и готского)», десять лет преподавала древнеирландский язык, введение в кельтскую филологию и сравнительную грамматику кельтских языков в МГУ и Тринити-Колледже (Дублин), до недавнего времени являлась старшим научным сотрудником МГУ.

В сферу научных интересов Н. А. О’Шей входит грамматика кельтского и индоевропейского глагола, индоевропейская мифопоэтика, этимология, аспекты мифа Иного Мира, культа животных и цветообозначений у индоевропейцев, история традиционной музыки и органология традиционных музыкальных инструментов. Н. А. О’Шей принадлежит более тридцати публикаций на русском и английском языках, в том числе переводы с древне- и среднеирландского.

Кроме того, Н. А. О’Шей является профессиональным музыкантом и композитором, работающим с кельтской арфой.

Н. А. Лапкина – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Окончила факультет истории и теории культуры и искусства Российского государственного гуманитарного университета по специальности «культурология», Институт европейских культур по специальности «современная европейская культура». Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Социальный потенциал интернет-ресурсов в дискурсе этничности». Обладает значительным опытом разработки авторских курсов по этнографии для детей младшей, средней и старшей школы. Имеет опыт работы по профилактике нетерпимости среди молодежи посредством ресурсов сети Интернет более 7 лет. Основатель научного электронного издания «Этно-журнал», научный консультант, оператор ряда фильмов проекта «Исчезающий мир», автор и режиссер документального фильма «Галерея субкультур».

В сферу научных интересов Н. А. Лапкиной входит материальная культура народов Океании и Тропической Африки, обрядовые практики традиционных народов, дискурс этничности в глобальной сети Интернет, механизмы социальной регуляции, этнообразование, формирование паттернов толерантного поведения, межкультурная адаптация детей дошкольного и младшего школьного возраста. Н. А. Лапкина – автор более тридцати публикаций, в том числе в иностранных и индексируемых изданиях.

Межкультурная адаптация как эффективная модель социального взаимодействия

Межкультурная адаптация в настоящее время приобретает все более актуальное значение в качестве кросс-дисциплинарной платформы для изучения значительного объема явлений и факторов, сопряжена с вопросами социального взаимодействия как с объективной, так и с субъективной стороны. Изучение моментов социального взаимодействия с субъективной стороны в последнее время все более углубленно происходит в области психологических и социопсихологических дисциплин, от аспектов поведенческой психологии до коррекционной педагогики.

Терминологическая парадигма обсуждаемых дисциплин, хотя и основывается в значительной мере на традиционных формулировках прикладного научного знания, в достаточной степени является новой, находясь практически на стадии генезиса, равно как и сами дисциплины, возникшие вслед за актуализацией определенных проблем в обществе за последние десять-пятнадцать лет. В этой связи в научно-исследовательских работах, посвященных межкультурной адаптации, зачастую сходные явления, уже описанные в представленных научному миру работах, определяются авторами по-разному, исходя из дисциплинарных склонностей и личных предпочтений.

В качестве примера можно привести непосредственно определение обсуждаемого феномена межкультурного взаимодействия на уровне адаптации индивида в новой для него культурной среде, которую ряд авторов называет межкультурной адаптацией, тогда как другие – этнокультурной адаптацией, причем, исходя из контекста работ, подразумевая под разными терминами один процесс. В данной работе термины «межкультурная адаптация», «этнокультурная адаптация», «инокультурная адаптация» будут использоваться как синонимы [Kim Y. Y., Gugykunst W. B., 1988].

Сказки наталья о шей

Н. А. О’Шей и Н. А. Лапкина

Сказки, рассказанные в октябре. Кельтские легенды – опыт традиционного нарратива

Книга создана при поддержке РГНФ, проект № 14-41-93020 «Кельтские легенды в восприятии детей младшего школьного возраста – опыт традиционного нарратива».

д. и. н., проф. М. Ю. Мартынова,

к. п. н. А. К. Белолуцкая

Глеб Пушкарев, Нина О’Шей, Екатерина Довгаль, Слава Панов, Вася Панов, Вика Рукавишникова, Кирилл Тихонов, Саша Поворознюк, Илья Пономаренко.

Как и любого родителя, меня волнует вопрос образования ребенка: в какой сад он пойдет, в какой школе будет учиться. Очень быстро вместе с выбором образовательных учреждений пришло убеждение, что родитель не должен полностью перепоручать это третьей стороне, не должен превращаться в водителя или сопровождающего по кружкам; очень важно оставаться вовлеченным в образовательный и воспитательный процесс, не передоверяя это полностью саду, школе, секциям.

Организовывать и проводить выездные научно-творческие школы и курсы занятий я стала прежде всего для своего старшего сына Глеба. Очень быстро ко мне присоединились активные родители, те, кто готов был потратить время на то, чтобы на основе своих знаний разработать курс занятий и прочесть его детям. Именно так возникли Творческие мастерские и научно-исследовательский проект по разработке методики межкультурной адаптации. Мы живем в мультикультурном мире, способность ребенка гармонично воспринимать мозаичную мультикультурную реальность вокруг себя должна быть частью мировоззрения.

Наша работа направлена на интеллектуально-творческое развитие ребенка при активной родительской позиции. Мы стараемся создать целостную среду для формирования личности участников, их творческого и интеллектуального развития.

Наши базовые образовательные стратегии – межкоммуникативное творчество, интеллектуальное путешествие, эмпатия, этнообразование.

В современном обществе вопрос адаптации человека в культурной среде, даже в своей собственной, при изменяющемся этнокультурном составе стоит исключительно остро: глобальные политические изменения последних десятилетий спровоцировали мощные миграционные потоки, которые, в свою очередь, явились причиной возникновения остроконфликтной проблематики межнациональной коммуникации, являющейся следствием несовпадения алгоритмов культурных кодов их носителей. Такая работа с детьми младшего возраста подразумевает абсолютно другой инструментарий: в основе своей – парадигму творческих решений, систему построения коммуникативных навыков развивающейся личности с включением элементов культурного кода как социума, так и самого носителя, толерантности, понимания и предотвращения формирования отправных точек генезиса агрессии в сознании ребенка. Очень важна разработка метода межкоммуникативного творчества как наиболее эффективного механизма межкультурной адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Эта книга – результат работы нашей выездной научно-творческой школы в бретонском городке Плюгрескан в мае-июне 2013 года, проходившей в рамках исследовательского проекта «Основы межкультурной адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста».

Как руководитель проекта хочу выразить огромную благодарность всем, кто помогал, поддерживал, участвовал, критиковал, проводил занятия, занимался, творил, придумывал, баловался и понимал. Отдельное спасибо педагогам, родителям и юным участникам наших занятий и школ; спасибо, что доверяете и активно участвуете в создании нового формата образовательной среды. Сказки должны быть в нашей жизни, не оставляйте их в детстве.

Н. А. О’Шей – профессиональный кельтолог-лингвист. Окончила филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальностям «английская филология» и «кельтская филология», защитила кандидатскую диссертацию на тему «Тематизация презенса сильного глагола в кельтских и германских языках (на материале древнеирландского и готского)», десять лет преподавала древнеирландский язык, введение в кельтскую филологию и сравнительную грамматику кельтских языков в МГУ и Тринити-Колледже (Дублин), до недавнего времени являлась старшим научным сотрудником МГУ.

В сферу научных интересов Н. А. О’Шей входит грамматика кельтского и индоевропейского глагола, индоевропейская мифопоэтика, этимология, аспекты мифа Иного Мира, культа животных и цветообозначений у индоевропейцев, история традиционной музыки и органология традиционных музыкальных инструментов. Н. А. О’Шей принадлежит более тридцати публикаций на русском и английском языках, в том числе переводы с древне- и среднеирландского.

Кроме того, Н. А. О’Шей является профессиональным музыкантом и композитором, работающим с кельтской арфой.

Н. А. Лапкина – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Окончила факультет истории и теории культуры и искусства Российского государственного гуманитарного университета по специальности «культурология», Институт европейских культур по специальности «современная европейская культура». Защитила кандидатскую диссертацию на тему «Социальный потенциал интернет-ресурсов в дискурсе этничности». Обладает значительным опытом разработки авторских курсов по этнографии для детей младшей, средней и старшей школы. Имеет опыт работы по профилактике нетерпимости среди молодежи посредством ресурсов сети Интернет более 7 лет. Основатель научного электронного издания «Этно-журнал», научный консультант, оператор ряда фильмов проекта «Исчезающий мир», автор и режиссер документального фильма «Галерея субкультур».

В сферу научных интересов Н. А. Лапкиной входит материальная культура народов Океании и Тропической Африки, обрядовые практики традиционных народов, дискурс этничности в глобальной сети Интернет, механизмы социальной регуляции, этнообразование, формирование паттернов толерантного поведения, межкультурная адаптация детей дошкольного и младшего школьного возраста. Н. А. Лапкина – автор более тридцати публикаций, в том числе в иностранных и индексируемых изданиях.

Межкультурная адаптация как эффективная модель социального взаимодействия

Межкультурная адаптация в настоящее время приобретает все более актуальное значение в качестве кросс-дисциплинарной платформы для изучения значительного объема явлений и факторов, сопряжена с вопросами социального взаимодействия как с объективной, так и с субъективной стороны. Изучение моментов социального взаимодействия с субъективной стороны в последнее время все более углубленно происходит в области психологических и социопсихологических дисциплин, от аспектов поведенческой психологии до коррекционной педагогики.

Терминологическая парадигма обсуждаемых дисциплин, хотя и основывается в значительной мере на традиционных формулировках прикладного научного знания, в достаточной степени является новой, находясь практически на стадии генезиса, равно как и сами дисциплины, возникшие вслед за актуализацией определенных проблем в обществе за последние десять-пятнадцать лет. В этой связи в научно-исследовательских работах, посвященных межкультурной адаптации, зачастую сходные явления, уже описанные в представленных научному миру работах, определяются авторами по-разному, исходя из дисциплинарных склонностей и личных предпочтений.

В качестве примера можно привести непосредственно определение обсуждаемого феномена межкультурного взаимодействия на уровне адаптации индивида в новой для него культурной среде, которую ряд авторов называет межкультурной адаптацией, тогда как другие – этнокультурной адаптацией, причем, исходя из контекста работ, подразумевая под разными терминами один процесс. В данной работе термины «межкультурная адаптация», «этнокультурная адаптация», «инокультурная адаптация» будут использоваться как синонимы [Kim Y. Y., Gugykunst W. B., 1988].

Сказки, рассказанные в октябре

Книга «Сказки, рассказанные в октябре» теперь доступна в электронном виде на сервисах Литрес, Bookmate и MyBook.

Эта книга — совместный проект Натальи О’Шей, лидера группы «Мельница», и Наталии Лапкиной, научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН.

Вас ждут:

• семь вечеров с героями кельтских легенд;

• рассказ о проведении детского лагеря, посвященного межкультурной адаптации;

• опыт современного сторителлинга для детей на базе фольклора и эпоса.

Текст Андрея Скворцова:

Очень рекомендую всем к прочтению.

Тираж на бумаге закончился, очень скоро будет переиздание в электронном виде.

Natalia O’Shea, Natalia Lapkina, ох уж эти сказочники.

Публикую отзыв, написанный пару лет назад.

———————-

Бретонский Хогвартс, или

как выйти за границы намеченного

Прочитал замечательную книгу «Сказки, рассказанные в октябре», написанную прекрасными авторами Наталией Лапкиной и Натальей О’Шей. Формально книга состоит из научной части — описания методики обучения детей, направленной на их адаптацию в иной культурной среде и ненаучной — собственно сказок. Спасибо, Наталии за методику и базу для практической реализации проекта Детской академии наук Qawrа. И это ведь самый настоящий Хогвартс на выезде со своими учителями-ведьмами и своими уроками на природе. Пуркуа бы не па?

Вместе с тем, отдавая дань уважения этому научному труду и понимая, что научная часть вполне достойна находиться на одной полке с книгами Владимира Проппа и Якоба Голосовкера, большее внимание хочу уделить самим сказкам. Просто так получилось, что у сказок есть морфология и структура, а у мифа есть своя логика.

Именно поэтому книгу лучше читать дважды. Сначала отдельно Сказки «Семи вечеров», а потом целиком книгу с методической составляющей.

Забавно, но только после «Сказок, рассказанных в Октябре» я понял, почему раньше в приключенческих романах 18-19 в.в. вместо названия глав писали краткое их содержание – этакий синопсис к каждому разделу. Так почему же это делали такие классики как А. Дюма, Д. Дефо, Д. Свифт? Чтобы фокус внимания в нужный момент был заострен не на сюжете, а на кое-чем другом. В сказках О Шей все гораздо хитрее… Наталья использует некие зацепки для себя и посвященных, которыми дразнит и балует. Хотите – называйте их пасхалками, а хотите просто пропускайте их мимо ушей и глаз… Но все же. Куда деться от намека на «Алые паруса» Грина в Короле-воине, поднятые французским королем на корабле? как быть, когда с первой строчки знаешь, что случится с инфернальной собакой, которую любил кузнец (пусть и не поп). Как быть, если ты понимаешь, что голубые травы, так же как и дроиды могут быть не те, которых ищешь. Наконец, слов обратных порядок в Финигане Иоду нам магистра выдает. И вот эти пасхалки, возможно, служат для автора некими важными зарубками в памяти. Это тоже оглавление – только не печатной книги. Кто знает, где здесь стеб над самой собой – гадким ли утенком или прекрасной принцессой лебедью, а где абсолютно серьезная вещь. С тем, что к такому своеобразному «оглавлению» автор относится со всей серьезностью говорит самая серьезная вещь «Цветочная дева». Это горькая сказка-конструктор, собранная из нескольких других строго по законам жанра и драматургии, это желание донести и уберечь детей от ошибок взрослых, указав одновременно на великий дар человека — свободу выбора. А что нужно – как это сделать? Чему вообще учили в Хогвартсе? В Хогвартсе учили «вопросам без ответов», учили с детства делать выбор и нести ответственность за него – это и есть выход за границы намеченного.

Тройной прыжок лосося,

Или змеиная хитрость

Поняв чему учат в школе колдовства (осознанному выбору свободной личности) возникает вопрос – как это делают учителя-волшебники? Безусловно – это работа с игровыми ситуациями и воображением, работа с подсознанием. Ну, нельзя, дорогие мои, детей заставлять делать что-либо — запоминать даты, название городов, имена… Все это обычно происходит в виде игры и пишется на подкорку.

Но и это не главное, самое важное – это обучение психологической гибкости с помощью трех приемов, трех основных китов, которые я заметил.

Итак, первый прием, это использование «тройной гипнотической спирали», коронного трюка лосося знания, который может выскользнуть из рук. Что это такое? Это использование истории в истории, или, если хотите «сказки в сказке».

Эта сказка – путеводная нить Ариадны, которая позволит найти выход из любой сложной ситуации. Этот рассказ — возможно, тот прочный фундамент – на котором будет построена вся их дальнейшая жизнь.

Итак, первый прием – блины с начинкой знания лосося, второй прием – метафора сказки (ассоциация с ее героями), а что за третий прием?

Третий прием, это так называемая недосказанность Шахерезады Степановны, которая «всегда готова», но нужно немного подождать. Иными словами это умение сказителя показать ученикам, что он знает гораздо больше того, что показывает и говорит им. Это создание зависимости младшего от старшего. Так и слышу вопросы Наталье Андреевне, которые задавали дети, ходящие хвостиком за ней: «А что это за история Эйльдорских холмов, которые оставлаись тройкой и не хотели дробиться на шесть? А как Ллей получил свое имя и что это за хитрость такая, чтобы дать ему имя? А кто такие тринадцать сирийских отцов-мудрецов и причем здесь драконы?» И я понимаю, что в книге и сказочница-ведьма, и дети вымышленные, хотя имеются у них прототипы, но логика и драматургия сказки заставляет мне писать эти вопросы, оставленные пока без ответов.

Что ж, так становятся гуру и истинными любимыми учителями, с которыми жалко до слез расставаться… Но точно также учитель привязывается и начинает любить ученика, потому что обучая обучается сам. Он и его знания отражаются в ученике и возвращаются назад…

«Ох уж эти сказочники»,

или «концы в воду»