Какие сказки няня рассказывала Пушкину в детстве

Не будь в жизни Пушкина Арины Родионовны, возможно, не было бы и удивительного, живого русского языка в произведениях поэта.

Именно няня приобщила его к сокровищнице устного народного творчества, о чём поэт неоднократно говорил сам.

Она была родом из мест, где в сёлах веками сохранялись и передавались из поколения в поколение старинные былины и сказания о старорусских богатырях времён Киевского княжества.

Конечно же, Пушкин слышал от своей няни сказки о Добрыне Никитиче и Илье-Муромце, о Бове-королевиче и Полкане. Уже в лицее, подростком, он начинает писать поэтическое переложение последней. Работа осталась незавершённой.

Волшебники, волшебницы слетели,

Обманами мой сон обворожали.

Терялся я в порыве сладких дум;

В глуши лесной, средь Муромских пустыней

Встречал лихих Полканов и Добрыней,

И в вымыслах носился юный ум…

Со средних веков на Ладоге жило много балтийских переселенцев, вместе с которыми на русский Север приходили их предания и мифы.

И поскольку Арина Родионовна выросла среди финнов и карелов, ей были знакомы и скандинавские предания, которые она также пересказывала маленькому Саше.

В поэме «Руслан и Людмила» Пушкин выводит чародея Финна, героя северных сказок. А имя «Руслан» появилось из переделанного имени «Еруслан» из сказки о Еруслане Лазаревиче.

Из сказок и преданий, услышанных в детстве от Арины Родионовны, пришли в произведения поэта и тридцать три богатыря с дядькой Черномором, и избушка на курьих ножках, гроб на цепях с мёртвой царевной и волшебное зеркало.

Арина Родионовна обладала замечательной памятью, её сказочный багаж был велик, и она была прекрасным рассказчиком.

В стихотворении «Сват Иван, как пить мы станем» Пушкин пишет:

Да ещё её помянем:

Сказки сказывать мы станем –

Мастерица ведь была,

И откуда что брала?

А куды разумны шутки,

Приговорки, прибаутки,

Небылицы, былины

Православной старины.

Слушать, так душе отрадно.

И не пил бы и не ел,

Всё бы слушал да сидел.

Кто придумал их так ладно?

Любовь к сказкам своей няни Пушкин сохранил на всю жизнь.

Уже взрослым, он пишет в письме своему младшему брату Льву из Михайловского, куда в 1824 году был отправлен в ссылку под надзор местных властей: «До обеда пишу мои записки, обедаю поздно, после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки… Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!».

О сказках няни Пушкина

Судьба подарила Пушкину двух нянь. Кроме Арины (Ириньи) Родионовны Яковлевой, у него была ещё и первая няня Ульяна, которая ухаживала за ним в малолетстве – до 5 лет, возможно, она же была и его кормилицей. А потом, как записано со слов сестры Пушкина О.С. Павлищевой, «няня сестры Арина Родионовна, воспетая поэтом, сделалась нянею для брата». По воспоминаниям Ольги Сергеевны, «была она настоящею представительницею русских нянь; мастерски говорила сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами, поговорками. Александр Сергеевич, любивший ее с детства, оценил ее вполне в то время как жил в ссылке, в Михайловском».

И действительно, довольно часто няня упоминается в письмах Пушкина, написанных из Михайловского. В начале ноября 1824 года поэт пишет брату Льву в Петербург: «Знаешь мои занятия? до обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!». Примерно через месяц Пушкин сообщает Д.М. Шварцу: «Уединение мое совершенно — праздность торжественна. Соседей около меня мало, я знаком только с одним семейством, и то вижу его довольно редко — целый день верхом — вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее видели, она единственная моя подруга — и с нею только мне не скучно». И наконец, 25 января 1825 года из Михайловского в Москву отправлено письмо П.А. Вяземскому, где говорится: «Жду к себе на днях брата и Дельвига — покамест я один-одинешенек; живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни». В это же время Пушкин делает в своей рабочей тетради (ПД 836) семь записей народных сказочных сюжетов. Эта та самая тетрадь в чёрном кожаном переплёте, с которой великий поэт летом 1825 года приходил в гости в Тригорское и читал в присутствии хозяев усадьбы и гостившей у них Анны Керн поэму «Цыганы».

О тесном духовном общении с Ариной Родионовной в период михайловской ссылки свидетельствуют и стихи великого поэта. Так в XXXV строфе IV главы «Евгения Онегина» есть строки:

Но я плоды моих мечтаний

И гармонических затей

Читаю только старой няне,

Подруге юности моей…

А в 1835 году в одном из ранних вариантов стихотворения «Вновь я посетил», Пушкин вспоминает:

Вот опальный домик,

Где жил я с бедной нянею моей.

Уже старушки нет – уж за стеною

Не слышу я шагов её тяжёлых,

Ни кропотливого её дозора.

Не буду вечером под шумом бури

Внимать её рассказам, затвержённым

Сыздетства мной – но всё приятным сердцу.

Как песни давние или страницы

Любимой старой книги, в коих знаем,

Какое слово где стоит.

По совокупности этих записей и фраз в письмах одни исследователи (Р.В. Иезуитова, С.М. Бонди и др.) делают уверенный вывод, что великий поэт записал все семь сказочных сюжетов со слов именно няни Арины Родионовны Яковлевой. Другие специалисты, в частности М.К. Азадовский и В.И. Чернышёв (фольклорист, записавший сказки и легенды пушкинских мест в 1920-е гг.), сомневаются в этом, утверждая, что со слов няни могла быть записана лишь часть сказок, а другая – принадлежит иным неизвестным сказителям, хотя поэт о них нигде не упоминает.

С точки зрения формальной логики, Пушкин, коротая вечера с няней, действительно мог записать непосредственно со слов или по памяти сказочные сюжеты и других сказителей, слышанные им как у себя дома, так и ранее в гостях или, скажем, на ярмарке. Однако при внимательном прочтении конспективных записей великого поэта создаётся субъективное впечатление, что всё-таки сказитель был один, а именно няня А.Р. Яковлева. Попробуем разобраться, почему так происходит, что роднит записанные сюжеты и какие косвенные аргументы можно привести в подкрепление такого впечатления.

Составим таблицу с характеристиками записанных Пушкиным сюжетов, основываясь на исследовании Р.В. Иезуитовой «Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 836 (история заполнения)» и книге «Сказки и легенды пушкинских мест», составленной В.И. Чернышёвым.

Номер Условное название Время записи Использование Родственные сюжеты сказаний пушкинских мест

Четыре записи из семи великий поэт использовал сам в той или иной мере для трёх сказок в стихах и пролога «У лукоморья…», одна им отдана В.А. Жуковскому, который в ходе «сказочного» поэтического состязания с Пушкиным в 1831 году написал на её основе «Сказку о царе Берендее…», по сюжету весьма близкую к исходному тексту сказительницы. Неиспользованными остались записи 5 и 6, за исключением, может быть, упомянутой во 2-м сюжете 6-й записи хижины без дверей, напоминающей в прологе «У лукоморья…» избушку без окон и дверей, которая, правда, ещё и на курьих ножках.

Разумеется, михайловские записи – это не единственный источник перечисленных в таблице сказок Пушкина. Великий поэт привлекал и собственный художественный вымысел, и другие фольклорные источники, причём не только русские, но и европейские (сказки братьев Гримм), и восточные, а также и сугубо литературные сказки.

Сравнение записей сказочных сюжетов Пушкина и Чернышёва даёт довольно любопытные результаты, хотя научная запись Чернышёва воспроизводит особенности и стиль речи сказителей, а Пушкин писал конспекты для себя, где эти особенности практические полностью нивелированы.

Так, числительное «тридцать» встречается в разновремённых записях Пушкина: № 1 (30 братьев-отроков и 30 лепёшечек соответственно), № 2 (30 уток-девиц) и № 6 (30 лет), записанных в разное время, тогда как в сказках пушкинских мест с родственными сюжетами оно не встречается, а вместо него фигурирует 3 или 12. Изредка в сборнике в других сюжетах встречается «тридесятое царство», которого нет в записях поэта. Такие повторы числа 30 наводят на мысль об одном и том авторе разновремённых записей Пушкина, происходящим из иной местности. Таким автором и могла быть няня Арина Родионовна, родившаяся в северно-русской деревне Лампово, принадлежавшей некогда древнему Новгороду, потом Швеции и затем снова России. В.И. Меркулов в статье «Древнее русское предание, ожившее в сказке Пушкина» привёл аргументы в пользу того, что запись № 1 и сама «Сказка о царе Салтане…» А.С. Пушкина имеют именно северно-русские корни.

Сравним финалы для героев-злодеев и некоторых главных героев в родственных «Сказках и легендах Пушкинских мест»:

1. № 18: «Царь Салтан». Ничего не говорится об участи отрицательных героев.

№ 64: «Иван-царевич и три девицы». Царь казнит злодеек-колдуний – тещу и жену.

2. № 63: «Про Киянь-море». Киянь-море опивается и умирает.

№ 58: «Про Орла». Водяной царь опивается, объедается и умирает.

3. № 36: «Ванюшка и черти». Работник одурачивает чёртёнка, далее неизвестно.

4. № 35 «Про Кащея». Кащей умирает, когда яйцо с его «жизнью» разбивают.

5. № 52 «Про Соломона». Коварные тесть, тёща и жена Соломоном повешены.

6. № 3 «Проклятая невеста». Невеста-проклёныш выручена женихом.

№ 66 «Ребёнок, отданный чертям». Мальчик пропадает и остаётся в плену у нечистых.

№ 69 «О проклёныше». Проклятая девушка возвращается, но вскоре умирает от травм, полученных, когда её носил нечистый.

7. № 30 «Самоглядное зеркало». Злую и завистливую мачеху разорвали, привязав к хвостам двух лошадей.

Заметим, что у Пушкина финалы некоторых сказок ещё гуманнее. В «Сказке о царе Салтане…» три злодейки по-христиански помилованы «для радости такой», в «Сказке о мёртвой царевне…» мачеха умирает сама от зависти и злости. Самый жестокий конец в «Сказке о попе и работнике его Балде. »: «С третьего щелка / Вышибло ум у старика». Однако поп попадью вместо Балды не утопил.

В продолжение этих традиций по мотивам неиспользованных Пушкиным сюжетов, записанных им под номерами 5 и 6, нами сочинены три сказочные поэмы: «Святочные сказки Арины Родионовны» (http://proza.ru/2012/01/18/1798), «Пропавший жених» (http://proza.ru/2012/01/31/808) и «Сказка о Петре-царевиче» (http://proza.ru/2012/01/18/1791), вышедшие в 2012 году отдельной брошюрой.

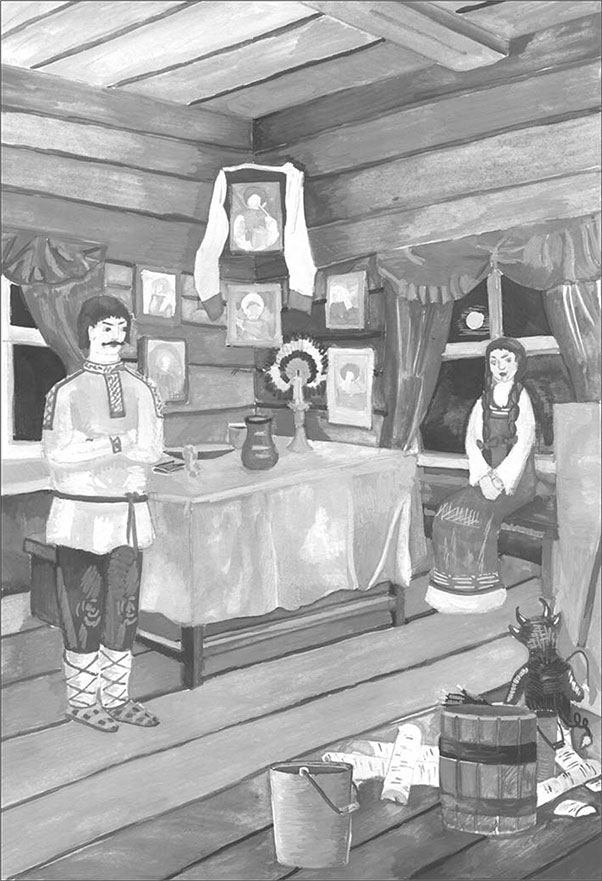

Иллюстрация:

Алёна Четырина. 12 лет. Нянины сказки

Святочные сказки Арины Родионовны

Святочные сказки Арины Родионовны

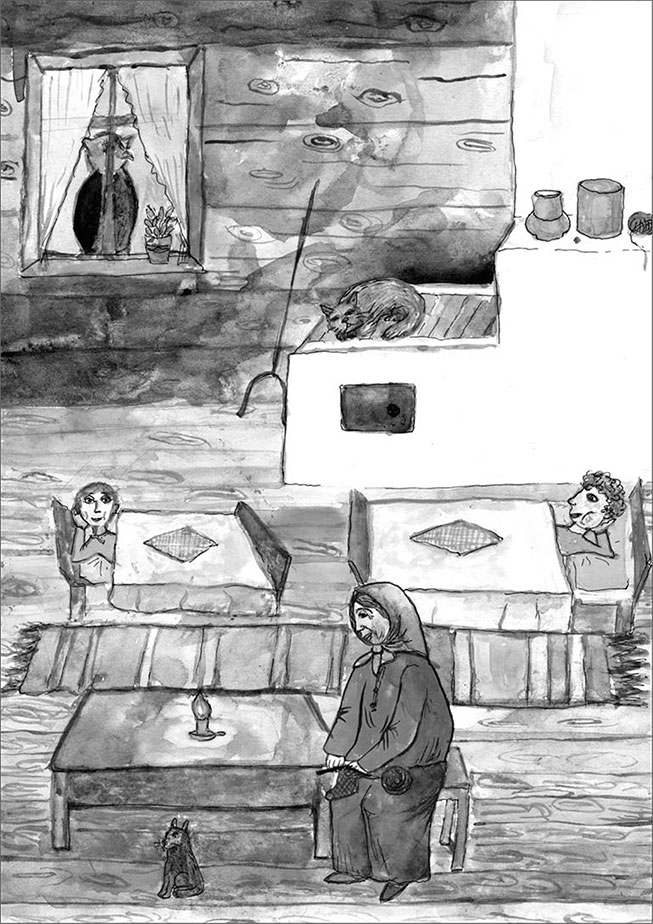

Зажигает няня свечки,

Дети жмутся возле печки,

Сказок, обмирая, ждут.

По углам таится жуть —

Тёмны вечера на Святки,

Лишь у образов лампадки

Лик Господень освещают.

Няня сказку начинает:

«У одной крестьянки было

Два сынка. Старшой, Данила,

Батюшке в хозяйстве он

Помогает день – деньской.

А Ванюша, сын меньшой,

Баловник, проказник, неслух,

Ни минуточки на месте

Никогда не посидит,

Всё резвится и шалит.

Раз, проснувшись спозаранку,

Тесто ставила крестьянка.

Надо же такому быть:

Чтоб за хвост кота схватить,

Мимо пробегал сынок,

Опрокинул ей горшок.

Мать не в шутку осерчала,

И вдогон ему вскричала:

«Что наделал, посмотри!

Только это мать сказала,

Глядь – мальца как не бывало.

Не поверила глазам,

Ищет сына по углам.

Нет нигде! Вдруг слышит: в бане

Будто громко плачет Ваня.

Мать, отчаянно крестясь,

«Да воскреснет Бог…» – молясь,

К бане кинулась. Там нет!

Сорванца простыл и след.

Снова слышит: не иначе,

В риге горько Ваня плачет.

Слышит: плачет у пруда.

Мать взмолилась всей душой:

«Господи, где мальчик мой?

Ты прости мне согрешенье,

Не лишай нас утешенья,

Мать не устаёт просить,

До земли поклоны бьёт,

На челе холодный пот,

Дух не смеет перевесть…

Глядь – её малютка здесь!

Перепуган мальчик сильно:

«Матушка, меня носило

В баню, в ригу и к пруду,

А кругом огни – огни,

Много их, страшны они —

Бесов злобные глазищи —

И за мною так и рыщут.

Вдруг огни потухли враз —

Добрый ангел меня спас,

Голубком слетел с небес,

Чудную запел мне песнь

И поставил пред тобою».

Принялась дитя родное

В радости великой мать

Обнимать и целовать,

Господу хвалу и славу.

Зареклась с тех пор лукавых

Поминать она – ни – ни!

Дружно всей семьёй они

Стали жить да поживать…

Детки, вам пора уж спать».

Ухнул филин за окошком,

Под столом шмыгнула кошка.

Громко свиристит сверчок.

Просит Саша. – Ради Бога!

Ты ведь сказок знаешь много».

«Расскажу, но вы в кроватки

Красно солнышко зашло,

Веселилось всё село,

Жирно кушали и сладко,

Пели девицы колядки,

Всюду игрища, гулянья

И подблюдные гаданья.

В ночь, под мухою слегка,

Молодых три мужика

В крайний дом зашли пустой.

А один – то – холостой —

Ради смеха стал хвалиться,

Что ничуть не побоится

У нечистого просить

В эту ночь его женить,

Не могли никак унять.

«Бес! – кричит, – жени меня!»

Грудь вперёд, расправил плечи…

Глядь – выходит из – за печи

Сам нечистый под хмельком,

Блеет тонким голоском:

«Так и быть, тебя женю,

Но не сетуй на родню!»

Ухмыльнулся и исчез он.

К лавке будто бы прилип.

Вдруг услышал горький всхлип

И не может надивиться:

Плачет красная девица,

На щеке горит слеза.

«Ой ты, девица – краса, —

Расскажи, что приключилось,

Как со мной ты очутилась?»

Молвит девица, вздыхая:

«Матушка моя родная

И любимый мой отец

Приказали под венец

С женихом идти богатым,

Старым, лысым, бородатым.

До чего он мне не люб,

Безобразен, толст и скуп!

Прокляла тогда родня.

Только крикнули проклятье,

Как меня в фате и платье

Вихрь огнями закрутил

И на лавку опустил

В эту избу против вас.

Вот и весь печальный сказ».

«Ой ты, милая дивчина,

Позабудь тоску – кручину, —

Молодец ей отвечал. —

Полюбил, как увидал,

Будешь ты моей женою?

Под венец пойдёшь со мною?»

Девица взглянула мило

Нежных ярко – алых губ:

«Молодец, и ты мне люб.

Буду я твоей женою,

Под венец пойду с тобою».

Вышла с ним во двор она.

В небе полная луна,

И светло, как будто днём.

Следом шаферы вдвоём.

Чудо! – тройка у ворот

Их нетерпеливо ждёт.

Сели и помчались ходко,

Жмётся к милому молодка,

Холодно и страшно им

По полям лететь чужим.

Скоро звёздочки померкли,

Рассвело. Они у церкви

За оградой городской.

Внутрь вошли, перекрестившись,

Вместе Богу помолившись.

Поп спросонья поворчал,

А потом их повенчал.

Вышли из дверей наружу,

Молодица молвит мужу:

«Хоть лукавый нас кружил,

Но Господь соединил.

В этом городе большом

Мы в согласье заживём».

Всё сбылось, как порешили:

Дружно молодые жили,

Берегли свою любовь,

Бог послал им стол и кров,

И дочурок, и сыночков…

Десять минуло годочков.

Постучались раз в их дом

Старица со стариком —

Сгорбленны, и безобразны,

И оборванны, и грязны,

И с младенцем на руках.

Жалки речи старика:

«Люди добрые, пустите,

Мы не кушали три дня,

А младенец – вот вам крест —

Десять лет не пьёт, не ест».

Как хозяйка поглядела,

Так душой и обомлела,

Виду всё ж не подала

И к столу их позвала.

Щами, сладкими медами

И солёными грибами,

Парила в горячей бане

И обоих в чистом платье

Муж не стал перечить ей,

Принял незваных гостей.

Нищие, дивясь о том,

Враз уснули крепким сном.

А хозяйка вышла в сени

Посмотреть, как их младенец,

Не сказавши ничего.

Поутру, проснувшись раньше,

Наварила мёда, брашен

И, когда был стол готов,

Много кушать не хотят,

Собираются в дорогу

И уже идут к порогу.

Вдруг хозяйка их младенца,

Как ударит топором!

Щепки полетели в дом —

Там лежал не мальчуган,

Старики молодке в ноги:

«Нас простите ради Бога,

Одиноких и несчастных.

Прокляли мы дочь напрасно,

И она в тот страшный час,

Плача, вдруг исчезла с глаз.

Десять лет её мы ищем,

Не имея крова, пищи.

Но нигде Любаши нет.

Ох, не мил нам белый свет.

Ходим, каясь, по церквям,

Не видать прощенья нам.

Мы лелеем как дочурку».

Тут хозяйка молодая

Молвит, слёзы утирая:

«Бес-чурбан вам очи застил,

Наводил лихие страсти.

Поглядите, я Любаша,

Дочь потерянная ваша!»

Пелена упала с глаз,

И признали в тот же час

Дочь родную старики

И, склонясь на тюфяки,

Просят горячо прощенья.

Дочь их подняла с коленей:

«Милые мои, не нужно!

Вот, родные, Ваня, муж мой.

Он теперь вам вместо сына.

Прочь навек, тоска-кручина!

Мы давно простили вас,

Оставайтесь жить у нас,

Будете растить внучат,

Не тужить и не скучать!»

Сели с радости за стол,

Славят все Христову милость!

Ничего не обломилось

Только бесу, ведь забыта

Здесь вражда. Грызя копыта

От бессилья и досады,

Сгинул бес в пучине ада,

Больше не войдёт в их дом,

А чурбан его в ночи

Весело сгорел в печи.

И на этом сказка вся,

Дальше сказывать нельзя.

Утро ночи мудреней».

Видит няня: Оля спит.

Тихо Лёвушка сопит,

Саша трёт ладошкой глазки —

До конца он слушал сказки,

Обнимает сладкий сон

Отрока со всех сторон.

Месяц всходит за окном,

Свежий снег в его лучах.

Няня, «Отче наш…» шепча,

Крестит деточек с любовью,

Погасила две свечи

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Сказки

Сказки Спасибо за обложку Frost Valery История Демида, Степана и мушиного дракончика Сказка-пятиминутка Однажды, солнечным майским днем, когда мама вышла на несколько минут к соседке, мальчик Демид забежал на кухню и замер, уставившись на стол. Посередине кухонного стола

209. Сказки

209. Сказки Хорошо, когда под вечер Нам часок удастся быть И про всё, что сердцу любо, По душе поговорить. Я люблю очистить сердце Тайной сказок и чудес, И над нами наклонится Невидимкой темный лес. А потом какие ночи, И в ночах какие сны, И глаза у звезд какою Детской сказкою

«Вальс с чертовщиной» и рождественско-святочные мотивы стихов и прозы романа «Доктор Живаго»

«Вальс с чертовщиной» и рождественско-святочные мотивы стихов и прозы романа «Доктор Живаго» Исследователи уже обращали внимание на значимость темы Рождества и связанных с нею образов и мотивов елки, святок, сказки, детства для пастернаковского творчества в целом и для

Святочные радости

Святочные радости Это был невообразимый новогодний подарок — 10 суток отпуска без учета дороги! Домой! В Москву! Но разрешение на такую поездку, пропуска выдавали только в штабе фронта, а до Нового года — чуть больше суток! По дороге в Москву сплошь заградотряды по

XI СКАЗКИ МОРОЗА

XI СКАЗКИ МОРОЗА Никто из наших стариков не запомнит инея такого, как в девятнадцатом году нашего века, и не приходилось в книгах читать, что бывает такое. Целую неделю он наседал, и в конце ломались ветви и верхушки старых дубов. Особенно в березах было много погибели:

Святочные хари

Святочные хари Увидев впервые полотна Олега Целкова, Вика нарочито в упор и неотрывно уставился на картины, расставленные по всей мастерской.Знаменитые целковские гоминоидные морды! Многоголовые и многоглазые. Кухонные ножи, лопаты, булавки, топоры, вилки. Потрясающие

Люди не из сказки

Люди не из сказки Все лучшие герои Шварца — самые обычные люди. И Ланцелот, вызвавший на бой Дракона, и Ученый, победивший Тень, и Генрих с Христианом, свергнувшие Голого короля, ни в малейшей степени не жалуют героический пафос. Они прямодушны и бесхитростны. Кроме того,

I А. И. Ульянский О МОГИЛЕ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ[481]

I А. И. Ульянский О МОГИЛЕ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ[481] Я отыщу тот крест смиренный, Под коим, меж чужих гробов, Твой прах улёгся, изнуренный Трудом и бременем годов. Пред ним печальной головою Склонюся; много вспомню я — И умилённою мечтою Душа разнежится моя. H. М. Языков, «На

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ ЯКОВЛЕВОЙ (МАТВЕЕВОЙ)

ЛЕТОПИСЬ ЖИЗНИ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ ЯКОВЛЕВОЙ (МАТВЕЕВОЙ) 1758, 10 апреля. Мыза Суйда Копорского уезда Петербургской губернии. Рождение «крестьянина Родиона Яковлева дочери Ирины», крепостной графа Ф. А. Апраксина.Конец, 1758… начало 1759. Приобретение Суйды генерал-аншефом

ЗАВЕТНЫЙ ЛАРЕЦ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ

ЗАВЕТНЫЙ ЛАРЕЦ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ Рядом с домом Пушкина, под сенью большого двухвекового клена (последнего пушкинского клена в Михайловском), среди густых кустов сирени, акации и жасмина, кое-где увитых зеленым хмелем, стоит маленький деревянный флигелек. Флигелек этот

Сказки

Сказки Сказки про Василису Прекрасную, про Серого Волка и Ивана Царевича, и про Щучье Веленье изданы в Харбине под редакцией Вс. Н. Иванова. Маленькая книжка, стоящая всего десять фен, и таким порядком очень доступная. У Вс. Н. Иванова давно была прекрасная мысль об издании в

Сказки

Сказки Даже не написав ни одной сказки, Андерсен был бы писателем, известным в свое время во всей Европе, писателем, которого читают и в наши дни, во всяком случае в Дании. Но сказки стали венцом его творчества. Ирония судьбы, потому что жадный до славы писатель поначалу не

Инфанта сероглазая моя. Рассказ Арины Вознесенской, дочери поэта

Инфанта сероглазая моя. Рассказ Арины Вознесенской, дочери поэта ОБЫКНОВЕННАЯ ДЕВОЧКА. Не всем было известно, что у Андрея Вознесенского растет дочь. Но я никогда не чувствовала себя какой-то «неизвестной дочерью поэта». Ну какая же я «неизвестная»? У меня был папа,

Сказки няни Пушкина. Сказка о Петре-царевиче

По мотивам сказки Арины Родионовны Яковлевой, конспективно

записанной А.С. Пушкиным в Михайловском в январе 1825 года

(тетрадь ПД 836, листы 54- 52 об.)

Сказка намеренно стилизована в духе поэзии XIX века.

Публикации:

газета: «Угрешские вести» №№ 50-52 за 2011 г., №№ 1-2 за 2012 г.

книга: Егорова Е.Н. Сказки няни Пушкина. – Москва: Московская областная организация Союза писателей России (литературное объединение «Угреша»); Видное: Свято-Екатерининский мужской монастырь; Большое Болдино: Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино»; Большие Вязёмы: Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, 2012. С. 7-30.

Дни за днями протекают

Утомительной чредой,

Звери, птицы утешают

Грусть царицы молодой.

С яблонь, вишен и калины

Облетает вешний цвет,

Близятся уже родины,

Милого всё нет и нет…

А тем временем Каина

Власть в чертогах прибрала:

Миловала, и казнила,

И ссылала, и секла.

Срок пришёл. Царица ночкой,

Мучаясь, в постель слегла

И прекрасного сыночка

Рано утром родила.

Знать столпилась у кровати,

Молвят: «Первенец с лица

Вышел в мать красой, а статью

Будет он в царя-отца».

В честь счастливого рожденья

Пушки у дворца палят,

В храмах служатся моленья

И колокола звонят.

То-то радость для царицы!

Позабыла тяжесть мук

И глядит не наглядится

На дитя, из белых рук

Ни на миг не выпускает,

Да на всё не хватит сил.

Поздний вечер наступает,

Тяжкий сон её сморил.

На охоте раз царевич

Слышит зов среди деревьев:

«Помогите! Помогите!

От погибели спасите!»

Смотрит: кто-то убегает

От лисы, в траве петляет:

То ли белка, то ль зайчонок,

То ли махонький мальчонка.

Хочет Пётр ему помочь

И кричит лисице: «Прочь!»

Но не слушает плутовка,

Прыгает к добыче ловко,

Вот почти её поймала.

Вдруг стрела ей в глаз попала:

Выстрелил царевич метко.

Подошёл, откинул ветку:

Рыжая пластом лежит,

А у лап её дрожит

И не белка, не зайчонок,

И не махонький мальчонка –

Сморщенный весь, как сморчок,

Старичок-лесовичок.

Для него трава – что кущи.

Молвит голоском трескучим,

Забираясь на пенёк,

Чтоб казаться выше мог:

«От погибели сейчас

Ты меня отважно спас.

Щедро отблагодарю

И за это подарю

Я серебряный рожок.

Береги его, дружок!

Заиграешь как на нём,

Так к тебе хоть ясным днём,

Хоть в глухую тёмну полночь

Все друзья придут на помощь».

Он спасибо ждать не стал

И в густой траве пропал.

Глянул отрок на пенёк,

А на нём и впрямь рожок

Серебром сверкает ярко!

И царевич рад подарку,

Он лисицу как добычу

На плечо взвалил привычно,

Думая: «Вот будет люба

Матушке обнова к шубе!»

И пошёл быстрее к дому

По тропиночке знакомой.

На вечерней зорьке тихой,

Отпросясь у кузнечихи,

Вышел с братом на лужок

Пётр-царевич и в рожок

Заиграл легко, задорно.

Со всего села проворно

Прибежали друг за другом

Отроки, сев полукругом,

Чудному рожку внимают.

Пётр затейливо играет,

А когда закончил трели,

Говорит: «Царевны-ели,

Вы зелёны круглый год,

И мороз вас не берёт,

От ветров вы не таитесь.

Мне же вместе поклонитесь!»

Зашептали, зашумели

Дружно вековые ели,

Вдруг макушки приклонили

И обратно распрямили.

Пётр-царевич не чинился,

Тоже елям поклонился,

Улыбаясь им учтиво.

Ребятишкам это диво.

Он опять на лес глядит

И берёзам говорит:

«Красны девицы-берёзы,

Раскудрявые вы косы

До земли ко мне склоните,

Уваженье окажите!»

Все берёзы поклонились

И обратно распрямились.

Пётр-царевич не чинился,

Сам берёзам поклонился,

Улыбаясь им учтиво.

Ребятишкам снова диво.

Квакают в реке лягушки,

А царевич им: «Квакушки,

Уваженье окажите

И часочек помолчите».

Все лягушки на реке

Смолкли. Тихо на лужке.

Отроки загомонили,

Меж собою обсудили

И царевичу сказали:

«Мы сегодня здесь видали,

Что имеешь благодать

Ты берёзам приказать,

Елям и в реке лягушкам.

Надобно тебя нам слушать.

Будешь ты у нас царём,

Мы тебя не подведём,

Станет Ваня, братец твой,

Правою тебе рукой».

Поклонились все ему.

Пётр в ответ: «Быть по сему!

Стану я у вас царём,

Слушайтесь меня во всём.

Наш союз нерасторжимый,

Вы теперь моя дружина.

Буду я верховодить

И по совести судить.

А пока велю я вам

Расходиться по домам».

Прозвала царём Петра

На селе вся детвора,

А потом к нему на суд

Потянулся взрослый люд,

Ведь царевич-то на диво

Судит строго, справедливо:

Кого надо наказать,

Кому милость оказать,

А кому-то и помочь

Вместе беды превозмочь,

Как решить соседям спор.

Девять лет прошло с тех пор.

Пётр-царевич возмужал,

Витязем прекрасным стал.

Брат его Иван-кузнец

Тоже добрый молодец.

И искусным мастерством

Славятся они вдвоём.

Пётр-царевич в тонкой ковке

Брата превзошёл в сноровке:

Вещь по книжкам заграничным

Выкует, но, глядь, отлична

Кое в чём от чертежа

И отменно хороша!

А Иван не отстаёт,

Инструмент любой скуёт:

Борону, косу, топор

И решётку на забор.

Глянуть дорого и любо –

Ни одной засечки грубой

В их работе не встречали.

Братьев чтят односельчане

И Петра зовут притом

Не иначе как царём.

Всю окрестность сторожили

Воины его дружины,

Витязи-богатыри,

И числом их тридцать три.

О разбоях лишь узнает

Пётр-царевич, созывает

Вмиг рожком своих ребят,

На разбойников летят.

Те, заслышав их подковы,

По добру и по здорову

Убираются подале,

Чтобы их не заковали,

И за тридевять-то вёрст

До села не сунут нос.

Жили так да поживали

Пётр с Иваном, бед не знали.

На селе у них порядок,

В каждом доме есть достаток,

С каждым годом он крепчает;

Слушают односельчане

Мудрый суд Петра во всём

И зовут его царём.

Избегает Пётр царицы,

Катю в город не берёт,

Ведь Каина разозлится.

Сам дела меж тем ведёт

Основательно и споро:

Оживляется народ

И идёт хозяйство в гору,

А царю в казну доход,

И на диво всем боярам

Из далёких стран земли

За товаром и с товаром

Приплывают корабли.

И дворяне, и бояре

Стали уважать Петра:

Не сидит себе как барин,

В деле с раннего утра.

Царь в Петре души не чает,

Держит с ним всегда совет,

Жалует и привечает,

И царевич то ж в ответ.

Государю вместо сына

Стал он. Чувства всё теплей,

Да преследует Каина

Страстью грешною своей:

Не даёт Петру прохода,

Так желанием горит,

Что и при честном народе

Хочет в спальню заманить.

Отговаривался всяко

Пётр. Минуло тридцать дней.

В ней терпение иссякло,

Говорит ему: «В моей

Почивальне этой ночью

Ты сегодня должен быть,

А иначе опорочу

Пред царём, велю казнить!»

Пётр ушёл в большой кручине,

Думу думает, смурной:

«Неужели Катерине,

Жёнушке моей родной,

С непотребною блудницей

Мне придётся изменять?

Хоть она сама царица,

Таковому не бывать!»

И пошёл как бы по делу

На конюшню, жеребца

Оседлал и полетел он

До деревни из дворца.

Катя рада несказанно,

Что вернулся к ней супруг.

Он, кручину рассказав ей,

Говорит: «Пойду на луг

Собирать свою дружину.

Мне погонь не миновать».

Молвит мужу Катерина:

«Погоди-ка воевать,

Ни к чему с царём быть в ссоре:

Вы убьёте, вас убьют…

Помогу, мой милый, в горе,

Мы применим хитрость тут.

В ночь тебе сошью я платье

Из дырявого мешка,

Как придёт царицы рать к нам,

Ты сыграешь дурака.

Узнавать тебя не будут,

Разве что начнут дразнить.

А потом, глядишь, забудут,

Станем мы, как прежде, жить».

Говорит супруг Катюше:

«Ах ты умница моя!

Воевода, хоть и ушлый,

Не признает, чай, меня.

Дурака смогу сыграть я.

А пока подай на стол…»

Утром в рваном грязном платье

На опушку он пошёл,

Своему коню враному

Воротиться приказал.

Прискакал рысак до дому

И в конюшне царской встал.

А царевича напрасно

Ночь Каина прождала,

Утром встала, злая страшно,

И погоню послала

Вслед ослушнику. Помчала

Стража прямо до села,

В кузнице его сначала

Поискала, не нашла.

Катя молвит воеводе:

«Знать не знаю ничего.

Я прошу Вас, как найдёте,

Приведите мне его.

Не бывает в нашей веси,

Как уехал он с царём,

Глаз не кажет целый месяц.

Я соскучилась по нём».

Стало стражнику досадно,

Ей сквозь зубы промычал:

«Приведём, быть может. Ладно».

И к опушке вскачь помчал.

От погони взмокла стража.

Видят, там сидит дурак:

Всё лицо в грязи и саже,

И с бубенчиком колпак

Из дырявой мешковины

У него на голове.

Он сухие хворостины

Разложил на кучи две,

Из одной теперь в другую

Перекладывает их

Да ещё напропалую

Вшей на платье бьёт своих

И кладёт в худую кружку

Неизвестно для чего.

Ну ни дать ни взять петрушка!

Стали спрашивать его,

Указав на хворостины:

«Что ты делаешь, дурак,

Безо всякой тут причины?»

Отвечает: «Как не так!

Убавляю, прибавляю,

Но богатства не коплю,

Всех врагов уничтожаю,

И в кадушке их топлю».

Воевода с громким смехом

Крутит пальцем у виска:

Мол, того! И прочь поехал:

Нету спроса с дурака.

Ускакали быстро стражи,

Пыли поднимая вихрь.

Пётр вослед язык им кажет:

Околпачил ловко их.

На плечо мешок повесил;

Раз нельзя ему домой,

Он отправился по весям

Веселить народ честной.

Царь в своих хоромах тужит,

С самой той поры недужит

Безутешною душой,

Как пропал его старшой

И любимейший боярин.

Новый же сидит как барин.

Родовит он хоть без спору,

Катятся дела под гору:

Приуныл опять народ,

Не идёт в казну доход,

И уменьшился достаток,

И в селеньях беспорядок,

Перестали корабли

Приплывать со всей земли

За товаром и с товаром.

Размышляет царь: «Я старый,

Править мне уже невмочь,

Некому в делах помочь…»

Говорит дворецкий тут:

«В ворота стучится шут,

Просится его впустить,

Чтобы Вас повеселить.

Он в саду смешит народ,

А собой такой урод!»

Царь и рад: «Пустить! Быть может,

Одолеть тоску поможет

Этот пришлый лицедей,

Коль он рассмешил людей».

И зашёл в его палаты

Шут, малёванный, горбатый,

Заплетает ноги криво,

Бубенцы звенят игриво,

Презабавно каламбурит.

Перестал царь брови хмурить,

Улыбнулся наконец

И назначил во дворец

Нового шута он сразу,

Полюбив за смелость фразы,

Уморительность гримасы,

За весёлости забав

И открытый добрый нрав.

Позади печали-беды.

Во дворце царь-государь

Речь заводит на обеде:

«Сын, послушай, я уж стар,

Править больше нету силы:

И устал, и изнемог.

Принимай престол, мой милый,

Да поможет тебе Бог!

Ты хозяйство знаешь лично,

Полюбил тебя народ.

Знаю, справишься отлично,

Дело в гору вновь пойдёт.

Я же воспитанье внуков

На себя теперь возьму,

Стану их учить наукам».

Пётр сказал: «Быть по сему!

На Крещенье Катерине,

Даст Господь, и выйдет срок,

И родит она мне сына,

Будет у тебя внучок».

Поддержали и бояре

В том решении царя

И назвали государем

Все царевича Петра.

В государстве православном,

В стольном городе державном

Все колокола звонят,

Торжества идут три дня.

Во соборе во старинном

Свет-Петра с Екатериной

Всем народом величали

И на царство их венчали.

В этом храме наконец

Старый государь-вдовец

Сам с княгинею-кумой

Обвенчался в день второй.

Пусть она немолода,

Но невеста хоть куда:

Не толста и не худа,

Краснощёка, белолица.

Ни к чему ей быть вдовицей.

Не случайно говорится

Так в народе: в сорок пять

Баба ягодка опять.

В третий день Иван-кузнец

Вёл Настасью под венец.

Веселились, пили, ели…

Торжества все отшумели,

Как боярин он старшой

Брату правою рукой

Снова стал. Царь Пётр за дело

Взялся в государстве смело,

Основательно и споро.

И пошло хозяйство в гору,

А царю в казну доход.

Оживился вновь народ,

В сёлах-городах порядок,

В каждом доме есть достаток,

Он крепчает каждый год,

И торговый оборот

Увеличился недаром:

За товаром и с товаром

Из далёких стран земли

Зачастили корабли.

Государь промеж забот

В кузнице своей куёт,

К удивленью заграницы,

Драгоценные вещицы,

Снаряженье всех родов

Для заводов и судов.

Мощный государев флот

У морских стоит ворот,

Войско стережёт границы…

Родила царю царица

Трёх здоровеньких царят,

Старому царю внучат.

И хотя они шалят,

Дед возиться с ними любит,

И балует, и голубит,

Книжки им с женой читает,

На спине своей катает

Двух царевичей с Алёнкой,

Их малюточкой-сестрёнкой.

Во дворце любовь и счастье,

И в любых делах согласье,

Уваженье и совет

С той поры уж много лет.

В этом царстве православном,

В стольном городе державном

Побывала я в гостях,

Танцевала на балах,

На пирах там угощалась,

На судах с царём каталась,

В окруженье статских дам

Прогулялась по садам,

Свечки с маленькой царевной

Ставила в соборе древнем

И стихи в дворцовых залах

Царским детушкам читала.

Тихим вечером в беседе

Добрый старый царь поведал

Жизни всей своей рассказ.

Записала я для вас

Эту сказку слово в слово

И поклясться в том готова,

Но была я в той стране

Только лишь в счастливом сне.