Жанр литературной сказки в творчестве русских писателей первой половины 19.

В XIXвеке литературная сказка занимает в творчестве русских писателей значительное место. Изменилась духовная атмосфера. Поражение декабристов, усиление реакции заставляют творческую мысль искать новые пути осмысления и отражения действительности.

Наряду с обращением русских писателей к зарубежным источникам к началу 30-х годов встает проблема национальной самобытности, которая, как известно, занимала одно из главных мест в политической и литературной программе декабристов.

Вторая четверть и середина XIX века стали временем повсеместного собирания фольклора, который становится предметом пристального изучения. Причем особую ценность приобретают научные издания сказок.

Конечно, русские писатели, даже те, которым этот жанр не был близок, по-прежнему обращались к сказке. У Лермонтова мы, например, находим сказку «Ашик-Кериб», написанную по мотивам турецкой и повествующую о силе любви и искусства. А русский прозаик С. Т. Аксаков включает в свою хронику пленительную сказку «Аленький цветочек», вошедшую наряду с «Черной курицей» Погорельского и «Городком в табакерке» Одоевского в золотой фонд детской литературы. И все же литературная сказка не выдерживала мощной конкуренции с народной, что объяснялось, ростом демократического движения в России, и повышенным интересом к историческим ценностям и народной культуре.

В «Сказке о золотом петушке», написанной в 1834 году и впервые напечатанной в 1835 году (журнал «Библиотека для чтения»), создан сатирический образ царя Дадона, который предпочитает царствовать без забот, «лежа на боку». Царь Дадон изображен как человек, не способный любить не только страну, которой управляет, но и собственных сыновей.

Слезы, вызванные их гибелью, легко уступают место сластолюбивому восторгу перед шамаханской царицей. В то же время царь показан далеко не безобидным: он самодур, способный из-за прихоти погубить старика, в свое время пришедшего ему на помощь: «Царь хвалит его жезлом по лбу; тот упал ничком, да и дух вон».

Особенно четко демократические идеи Пушкина отразились в незаконченной «Сказке о медведихе» (1830), где сатирически, в образах зверей, высмеиваются правящие сословия – от дворянского до церковного. Дворянам, князьям, купцам даются эмоционально окрашенные отрицательные характеристики (зубы закусливые, глаза завистливые, жирный хвост). Симпатии Пушкина в этой сказке целиком на стороне народа, поэтому только крестьянин, зайка-смерд, изображен в сказке тепло: «Прибегал тут зайка-смерд, зайка бедненький, зайка серенький…».

Враждебное отношение А.С.Пушкина к самодержавно-крепостнической власти ярко проявилось в том, что положительные герои всех его сказок – люди из народа: трудолюбивый, находчивый и веселый работник Балда («Сказка о попе и о работнике его Балде»); бескорыстный, добрый, невзыскательный труженик-старик («Сказка о рыбаке и рыбке»),

Чертами народности отмечена и поэтическая речь в сказках Пушкина. В них широко применяются народные поговорки, пословицы:

Но жена не рукавица:

С белой ручки не стряхнешь

Да за пояс не заткнешь

(«Сказка о царе Салтане».)

«Дурачина ты, простофиля!

Выпросил, дурачина, корыто!

В корыте много ли корысти. »

(«Сказка о рыбаке и рыбке».)

В сказках Пушкина много слов разговорного, иногда просторечвого языка («и молва трезвонить стала», «не кручинься», «он стоял позадь забора», «инда плакал царь Дадон»).

Пушкин использует изобразительные средства народной поэзии: сравнения, метафоры, гиперболы, постоянные эпитеты:

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря…

(«Сказка о царе Салтане».)

Для сказок Пушкина, как и для народных, характерны чудесные превращения: старухи крестьянки – в царицу; лебедя – в прекрасную девушку; князя Гвидона – в комара, шмеля, муху. Волшебные превращения не только увлекательны, они помогают раскрыть гуманистические идеи сказок.

Сказки А.С.Пушкина пробуждают симпатии и антипатии читателей, формируют активное отношение к своим героям. Они помогают решать задачи идейного, эстетического, нравственного воспитания детей.

Русские писатели сказок XIX века

Создание отдельного жанра

Герои, которые не теряют своей популярности не одно столетие, известны практически всем. Они пришли к нам из сказок. Никому неизвестно, когда и как появилась первая сказка. Но с незапамятных времен из поколения в поколение передавались сказочные истории, которые со временем обрастали новыми чудесами, событиями, героями.

Очарование старинных историй, вымышленных, но полных смысла, всей душой ощутил А. С. Пушкин. Он первый вывел сказку из второразрядной литературы, что позволило выделить сказки русских народных писателей в самостоятельный жанр.

Благодаря образности, логичному сюжету и образному языку, сказки стали популярным средством обучения. Не все из них носят воспитательный и обучающий характер. Многие выполняют только развлекательную функцию, но, тем не менее, основными признаками сказки, как отдельного жанра, является:

Жанр сказки очень широк. Сюда входят народные сказки и авторские, поэтические и прозаические, поучительные и развлекательные, простые односюжетные сказки и сложные многосюжетные произведения.

Писатели сказок XIX века

Русские писатели сказок создали настоящую сокровищницу удивительных историй. Начиная от А. С. Пушкина, сказочные нити потянулись к творчеству многих русских писателей. У истоков сказочного жанра литературы стояли:

Рассмотрим их творчество более подробно.

Сказки Пушкина

Обращение великого поэта к сказке было закономерным. Их он слышал от бабушки, от дворового, от няни Арины Родионовны. Переживая глубокие впечатления от народной поэзии, Пушкин писал: «Что за прелесть эти сказки!» В своих произведениях поэт широко использует обороты народной речи, облекая их в художественную форму.

Талантливый поэт объединил в своих сказках быт и нравы русского общества того времени и чудесный волшебный мир. Его великолепные сказки написаны простым живым языком и легко запоминаются. И, как многие сказки русских писателей, прекрасно раскрывают конфликт света и тьмы, добра и зла.

Сказка о царе Салтане завершается веселым пиром, славящим добро. Сказка о попе высмеивает служителей церкви, сказка о рыбаке и рыбке показывает, к чему может привести жадность, сказка о мертвой царевне повествует о зависти и злости. В сказках Пушкина, как и во многих народных, добро побеждает зло.

Писатели-сказочники современники Пушкина

В. А. Жуковский был другом Пушкина. Как он пишет в своих воспоминаниях, увлеченный сказками Александр Сергеевич предложил ему поэтический турнир на тему русских сказок. Жуковский принял вызов и написал сказки о царе Берендее», об Иване-царевиче и Сером Волке.

Работа над сказками ему понравилась, и в течение последующих лет он пишет еще несколько: «Мальчик с пальчик», «Спящая царевна», «Война мышей и лягушек».

Русские писатели сказок знакомили своих читателей с чудесными историями иностранной литературы. Жуковский был первым переводчиком зарубежных сказок. Он перевел и пересказал в стихах историю «Наль и Дамаянти» и сказку «Кот в сапогах».

Восторженный поклонник А.С. Пушкина М. Ю. Лермонтов написал сказку «Ашик-Кериб». Ее знали в Средней Азии, на Ближнем Востоке и Закавказье. Поэт переложил ее на стихотворный лад, а каждое незнакомое слово перевел так, чтобы оно стало понятно русским читателям. Красивая восточная сказка превратилась в великолепное творение русской литературы.

С блеском облек в стихотворную форму народные сказки и молодой поэт П. П. Ершов. В его первой сказке «Конек-Горбунок» отчетливо прослеживается подражание великому современнику. Произведение было опубликовано еще при жизни Пушкина, и молодой поэт заслужил похвалу знаменитого собрата по перу.

Сказки с национальным колоритом

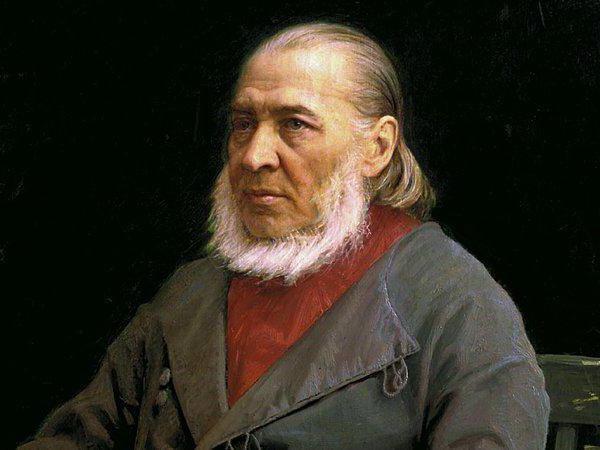

Будучи современником Пушкина, С.Т. Аксаков, начал писать в позднем возрасте. В шестьдесят три года он приступил к написанию книги-биографии, приложением которой стало произведение «Аленький цветочек». Как и многие русские писатели сказок, он открыл читателям историю, которую услышал в детстве.

Аксаков старался выдержать стиль произведения в манере ключницы Пелагеи. Самобытный говор ощутим на всем протяжении произведения, что не помешало «Аленькому цветочку» стать одной из самых любимых детских сказок.

Богатая и живая речь сказок Пушкина не могла не пленить и великого знатока русского языка В. И. Даля. Языковед-филолог и в своих сказках старался сохранить очарование бытовой речи, привнести смысл и мораль народных пословиц и присловий. Таковы сказки «Медведь-половинщик», «Лиса-лапотница», «Девочка Снегурочка», «Ворона», «Привередница».

«Новые» сказки

Сказка А. А. Перовского «Черная курица» была написана автором для племянника Алеши. Возможно, этим объясняется чрезмерная поучительность произведения. Надо отметить, сказочные уроки не прошли бесследно и благотворно сказались на его племяннике Алексее Толстом, ставшем впоследствии известным прозаиком и драматургом. Перу этого автора принадлежит повесть-сказка «Лафертовская Маковница», которой дал высокую оценку А. С. Пушкин.

Дидактика явно просматривается и в произведениях К. Д. Ушинского – великого педагога-реформатора. Но мораль его сказок ненавязчива. Они будят добрые чувства: верность, сочувствие, благородство, справедливость. К ним можно отнести сказки: «Мышки», «Лиса Патрикеевна», «Лиса и гуси», «Ворона и рак», «Козлятки и волк».

Другие сказки XIX века

Как и вся литература в целом сказки не могли не повествовать об освободительной борьбе и революционном движении 70-х годов XIX века. К таковым относятся сказки М.Л. Михайлова: «Лесные хоромы», «Думы». Страдания и трагедию народа в своих сказках показывает и известный поэт Н.А. Некрасов. Сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин в своих произведениях обнажил сущность помещичьей ненависти к простому народу, рассказал о притеснениях крестьян.

Много сказок написал Л.Н. Толстой. Первые из них создавались для школы. Толстой писал небольшие сказки–притчи и басни. Великий знаток человеческих душ Лев Николаевич в своих произведениях призывал к совести и честному труду. Писатель критиковал социальное неравенство и несправедливые законы.

Н.Г. Гарин-Михайловский написал произведения, в которых ясно чувствуется приближение социальных потрясений. Таковы сказки «Три брата» и «Волмай». Гарин побывал во многих странах мира и, конечно же, это отразилось на его творчестве. Путешествуя по Корее, он записал более ста корейских сказок, мифов и легенд.

Писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк пополнил ряды славных русских сказочников такими замечательными произведениями как «Серая Шейка», сборником «Аленушкины сказки», сказкой «Про царя Гороха».

Немалый вклад внесли в этот жанр и более поздние сказки русских писателей. Список замечательных произведений ХХ века очень велик. Но сказки XIX века навсегда останутся образцом классической сказочной литературы.

Nav view search

Навигация

Искать

Авторские сказки русских писателей XIX века. Часть I

Многие авторские сказки созданы на основе народных сказочных сюжетов, но каждый из этих сюжетов автор дополняет своими персонажами, мыслями, чувствами, и поэтому эти сказки уже становятся самостоятельными литературными произведениями.

Сегодня мы поговорим о некоторых авторских сказках.

Иван Васильевич Киреевский (1806-1856)

И.В. Киреевский известен как русский религиозный философ, литературный критик и публицист, один из главных теоретиков славянофильства. Но есть в его художественной прозе и волшебная сказка «Опал», которую он написал в 1830 г.

Сказка «Опал»

Впервые эта сказка была прочитана в салоне графини Зинаиды Волконской, а опубликована в первом номере журнала «Европеец» (1832), который начал издавать И. В. Киреевский. Но со второго номера журнал был запрещен.

Сказка написана в романтическом стиле, в её сюжете – конфликт между реальным и идеальным. В жестоком реальном мире человек с жаждой идеального становится беззащитным и бессильным.

Краткий сюжет

Сирийский царь Нуреддин славился своей непобедимостью и воинственным характером. «Так удачею и мужеством добыл себе сирийский царь и могущество и честь; но оглушенное громом брани сердце его понимало только одну красоту — опасность и знало только одно чувство — жажду славы, неутолимую, беспредельную. Ни звон стаканов, ни песни трубадуров, ни улыбки красавиц не прерывали ни на минуту однообразного хода его мыслей; после битвы готовился он к новой битве; после победы искал он не отдыха, но задумывался о новых победах, замышлял новые труды и завоевания».

Но вот незначительные распри между подданными сирийского царя Нуреддина и китайского царя Оригелла привели к войне между ними. Уже через месяц побежденный Оригелл с остатком избранных войск заперся в своей столице. Началась осада. Оригелл делал уступки одну за другой, но Нуреддин был неумолим и хотел только окончательной победы. Тогда униженный Оригелл уступает всё: и сокровища, и любимцев, и детей, и жен и просит только о жизни. Нурредин отверг и это предложение. И тогда китайский царь решил обратиться к чародею. Тот, подняв глаза к звёздному небу и изучив его, сказал Оригеллу: ««Горе тебе, царь китайский, ибо непобедим твой враг и никакие чары не могут преодолеть его счастия; счастье его заключено внутри его сердца, и крепко создана душа его, и все намерения его должны исполняться; ибо он никогда не желал невозможного, никогда не искал несбыточного, никогда не любил небывалого, а потому и никакое колдовство не может на него действовать!».

Но потом чародей сказал об одном средстве погубить врага: «. если бы нашлась на свете такая красавица, которая могла бы возбудить в нем такую любовь, которая подняла бы его сердце выше звезды своей и заставила бы его думать мысли невыразимые, искать чувства невыносимого и говорить слова непостижимые; тогда мог бы я погубить его».

И Нуреддин получает перстень с опаловым камнем, который уводит его в ирреальный мир, где он встречает красавицу, в которую влюбляется без памяти. Теперь сирийский царь стал безразличен к боевым делам, его царство стал постепенно завоёвывать Оригелл, но Нуреддина это перестало волновать, он желал только одного: всегда видеть звезду, солнце и музыку, новый мир, облачный дворец и девицу. Он первый послал Оригеллу предложение о мире и заключил его на постыдных для себя условиях. Жизнь на звезде была серединою между сновидением и действительностью.

Наконец даже победитель Оригелл сжалился над Нуреддином и спросил его: «Скажи мне, чего хочешь ты от меня? О чем из утраченного жалеешь ты более? Который из дворцов желаешь ты сохранить? Кого из рабов оставить? Избери лучшие из сокровищ моих и, если хочешь, я позволю тебе быть моим наместником на прежнем твоем престоле!».

На это Нуреддин ответил: «Благодарю тебя, государь! Но из всего, что ты отнял у меня, я не жалею ни о чем. Когда дорожил я властию, богатством и славою, умел я быть и сильным и богатым. Я лишился сих благ только тогда, когда перестал желать их, и недостойным попечения моего почитаю я то, чему завидуют люди. Суета все блага земли! Суета все, что обольщает желания человека, и чем пленительнее, тем менее истинно, тем более суета! Обман все прекрасное, и чем прекраснее, тем обманчивее; ибо лучшее, что есть в мире, это – мечта».

Орест Михайлович Сомов (1793-1833)

Художественная проза Ореста Сомова в основном обращена к бытовой тематике. Но в художественный мир его произведений включено множество фольклорных мотивов, этнографических особенностей жизни народа (чаще всего украинского). Для некоторых сказок и повестей Сомова характерна мистическая фантастика: «Сказка о кладах», «Кикимора», «Русалка», «Киевские ведьмы», «Сказка о Никите Вдовиниче».

«Сказка о Никите Вдовиниче» (1832)

Сказка с характерным для Сомова мистическим сюжетом.

Краткий сюжет

Пётр Павлович Ершов (1815-1869)

П.П. Ершов не был профессиональным писателем. В момент написания своей знаменитой сказки «Конёк-горбунок» он был студентом философско-юридического отделения Петербургского университета.

Родился он в Сибири и в детстве много ездил: жил в Омске, Березове, Тобольске. Знал много народных сказок, легенд, преданий, которые слышал от крестьян, таёжных охотников, ямщиков, казаков, купцов. Но весь этот багаж хранился только в его памяти и в личных записях. Но когда он прочитал сказки Пушкина, его увлекла стихия литературного творчества, и он в качестве курсовой работы создаёт первую часть сказки «Конёк-горбунок». Сказка была признана и тут же опубликована, а Пушкин, прочитав её в 1836 г., сказал: «Теперь этот род сочинений можно мне оставить».

Сказка «Конёк-горбунок» (1834)

Иллюстрация Дмитрия Брюханова

Сказка написана стихотворным размером (хореем). Главные герои сказки – крестьянский сын Иванушка-дурачок и волшебный конёк-горбунок.

Это классическое произведение русской детской литературы, его изучают в школе. Сказка отличается лёгкостью стиха и множеством метких выражений. Она вот уже почти 200 лет популярна среди детей и взрослых.

«Конёк-Горбунок» хотя и является авторской сказкой, но по сути это народное произведение, т.к., по словам самого Ершова, оно взято из уст рассказчиков, от которых он его слышал. Ершов только привёл его в более стройный вид и местами дополнил.

Пересказывать сюжет сказки мы не будем, т.к. она известна читателям нашего сайта со школьной скамьи.

Скажем лишь о том, народный сюжет довольно известен среди славян, живущих у побережья Балтийского моря, и скандинавов. Известна норвежская народная сказка с похожим сюжетом, словацкая, белорусская, украинская.

Владимир Фёдорович Одоевский (1803-1862)

В. Ф. Одоевский происходил из старинного княжеского рода. Воспитывался в Москве в семье дяди, получил хорошее домашнее образование, затем учился в Московском университетском благородном пансионе. Он был одним из организаторов «Общества любомудрия», в который входили Д. Веневитинов, И. Киреевский и др. Одоевский поддерживал дружеские отношения с будущими декабристами: его двоюродный брат Александр Одоевский – автор «Ответа» на послание Пушкина «Из глубины сибирских руд. ».

В. Одоевский известен как литературный и музыкальный критик, прозаик, музейный и библиотечный работник. Много писал и для детей. Ещё при жизни он издал несколько книг для детского чтения: «Городок в табакерке» (1834-1847), «Сказки и рассказы для детей дедушки Иринея» (1838-1840), «Сборник детских песен дедушки Иринея» (1847), «Детская книжка для воскресных дней» (1849).

В настоящее время наиболее популярны две сказки В. Ф. Одоевского: «Мороз Иванович» и «Городок в табакерке».

Одоевский придавал большое значение просвещению народа, для народного чтения написал ряд книг. Князь Одоевский – один из основоположников русского музыкознания, музыкальной критики, сам сочинял музыку, в том числе и для органа. На протяжении многих лет занимался благотворительной деятельностью.

Сказка «Городок в табакерке» (1834)

«Городок в табакерке» – первое научно-фантастическое произведение в русской детской литературе. Исследователь детской литературы И. Ф. Сетин писал: «В быту имущих русских семей первой половины XIX в., пожалуй, не было другого предмета, который бы казался ребенку таким таинственным, загадочным, способным вызвать жгучую любознательность, как музыкальная шкатулка. Она наталкивала детей на многочисленные вопросы, вызывала желание разобрать волшебный сундучок, чтобы заглянуть внутрь».

Краткое содержание

Отец (в сказке он назван «папенькой», по обычаю того времени) принес музыкальную табакерку. На её крышке был устроен городок с домами, башенками, воротами. «Солнышко выходит, крадётся тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнём и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось, и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только не надолго. Вот затеплилась звёздочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городе стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи».

Из табакерки раздавался мелодичный звон. Мальчик заинтересовался вещью, особенно его внимание привлекло устройство, захотелось заглянуть внутрь диковинной вещицы. «Папенька открыл крышку, и Миша увидел колокольчики, и молоточки, и валик, и колёса. Миша удивился.

— Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? – спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал:

— Не скажу тебе, Миша. Сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается.

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал: отчего звенят колокольчики».

Глядя на табакерку, Миша уснул и во сне попал в сказочный городок. Путешествуя по нему, мальчик узнал об устройстве музыкальной шкатулки и познакомился с жителями городка в табакерке: мальчиками-колокольчиками, дядьками-молоточками, надзирателем господином Валиком. Узнал, что в их жизни тоже есть определённые сложности, и в то же время чужие сложности помогли ему разобраться в своих. Оказывается, ежедневно выполняемые уроки не так уж и страшны – у мальчиков-колокольчиков более тяжёлое положение: «Нет, Миша, плохое нам житьё. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку. Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно!».

«Да, – отвечал Миша, – вы говорите правду. Это и со мною случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься – всё не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю».

Понял Миша и понятие перспективы.

— Я вам очень благодарен за ваше приглашение, – сказал ему Миша, – но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды; там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

— Динь, динь, динь, – отвечал мальчик, – пройдём, не беспокойтесь, ступайте только за мною.

Миша послушался. В самом деле, с каждым шагом, казалось, своды поднимались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошёл, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлён.

— Отчего это? – спросил он своего проводника.

— Динь, динь, динь, – отвечал проводник смеясь, – издали всегда так кажется; видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели: вдали всё кажется маленьким, а подойдёшь – большое.

— Да, это правда, – отвечал Миша, – я до сих пор не подумал об этом и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька, на другом конце комнаты, читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать! Тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит; а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня у окошка, а папенька сидит на другом конце у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше её ростом; но теперь вижу, что маменька правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке: очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен».

Научная сказка В. Одоевского помогает ребёнку учиться мыслить, анализировать полученные знания, видеть внутренние связи между ними, обретать навыки самостоятельной работы.

— Ну, теперь вижу, – сказал папенька, – что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты ещё лучше поймёшь, когда будешь учиться механике.